“一带一路”沿线国家汉语教育状况探析

2017-06-15黄方方

黄 方 方

(暨南大学 华文学院,广东 广州 510632)

“一带一路”沿线国家汉语教育状况探析

黄 方 方

(暨南大学 华文学院,广东 广州 510632)

“一带一路”沿线国家的汉语教育情况各异,其汉语教育政策面临“关注多、立法少”的问题;汉语教育推广机构面临“官多、民少”的问题;汉语教育资源面临“重带、轻路”的问题;汉语教育“两教”面临“中多、外少”的问题;汉语教学面临“重经贸、轻文化”的问题。因此,我们需要加强顶层设计,调整战略重点,分层规划汉语教育目标;加强立法保障,建立统筹协调机制,服务“一带一路”;淡化官方色彩的推广方式,充分发挥民间组织的作用;中外合作,推进教师和教材的本土化建设;双轮驱动,促进经贸、文化共同发展。

一带一路;汉语教育;文化交流

历史上,海上丝绸之路和陆上丝绸之路是我国同东南亚、南亚、中亚、西亚、中东欧等区域经贸和文化交流的大通道。今天,我们将其合在一起进行了传承和提升,浓缩成“一带一路”,即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路,语言铺路”[1],汉语教育应在“语言铺路”中发挥不可替代的作用。那么“一带一路”沿线国家汉语教育情况如何,它所面临的困难、问题有哪些,需要采取哪些措施,这些都亟须研究。

一、“一带一路”沿线国家汉语教育现状

“一带一路”沿线国家是与我国较早有经贸、文化往来的国家,语言传播在其中发挥了重要作用,为汉语教育奠定了良好的基础。但早些时期的汉语传播大多是以语言沟通为主,汉语学习没有正式机构,尚未形成系统。近代以后,汉语教育才渐成系统,因此,我们基于近代文明以来汉语教育的学校实践,选取“一带一路”沿线国家的汉语教育情况进行探讨。

东南亚及东亚:东南亚包括印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、新加坡、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶;东亚包括蒙古。在“一带一路”沿线的64个国家中,东南亚具有举足轻重的地位,政治上是我国周边外交的基础;经贸上是我国重要的贸易伙伴,自2000年以来,中国与东盟10国的双边贸易从过去的320亿美元增长到了2015年的5000亿美元[2];文化根源上,东南亚受中国文化影响较深,部分国家文字创制上也借鉴过汉字,再加上其华侨华人占全世界华侨华人的80%以上,如泰国政治、商业、学界精英中的绝大多数人具有华人血统[3],因此,东南亚的汉语教育历史悠久,特别是华文教育发展最好,特色鲜明,成绩斐然。东南亚的汉语教育形式多样,以全日制教育为主,以业余补习班、家庭式补习班、进修班等为补充;教学层次齐全,形成了从小学到大学完整的华文教育体系;学习人数众多,如马来西亚目前仅就读华文独中的马来学生就约有5000多人,就读华文小学的非华裔学生已达7万人[4],整个东南亚学习汉语人数达5000多万,有孔子学院(课堂)62所*本文中所有孔子学院(课堂)的数据均来自《2015年孔子学院年度发展报告》,http://www.hanban.edu.cn/report/2015.pdf, 2016 年5月。。

南亚、西亚及北非:南亚包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、阿富汗、尼泊尔、马尔代夫、不丹;西亚包括沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、伊朗、土耳其、以色列、科威特、伊拉克、卡塔尔、约旦、黎巴嫩、巴林、也门、叙利亚、巴勒斯坦;北非包括埃及。南亚地区的汉语教学主要集中于中小学,且以私立学校为主,汉语课程很多时候是以选修课的形式开展。该地区共有23所孔子学院(课堂),其中巴基斯坦的孔子学院最多,共有4所,马尔代夫和不丹还没有建立孔子学院(课堂)。西亚及北非地区大多数国家属于阿拉伯国家,虽然历史上中阿通过丝绸之路进行过密切的经贸合作、文化交流,但近代以来汉语教育的发展却相对缓慢。目前只有土耳其、阿联酋、以色列、约旦、伊朗、黎巴嫩及巴林、埃及8个国家有20所孔子学院(课堂)。伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、也门等国家由于种种原因,尚未建立孔子学院(课堂)。

中亚:包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦。虽然中亚在地缘和政治上与中国较为接近,如哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦毗邻中国西北地区,乌兹别克斯坦和土库曼斯坦是上海经合组织成员国,但是中亚地区系统的汉语教育起步较晚,大都始于20世纪90年代。随着中国与中亚交往的日益频繁,特别是2013年“丝绸之路经济带”战略构想提出后,中亚地区的汉语教学呈现急速上升的趋势。目前,该区域共有孔子学院(课堂)29所,汉语学习人数约有2万多人。其中吉尔吉斯斯坦汉语教学发展最好,是中亚开设汉语课程最多的国家,共有22所高校开设汉语课程[5],同时也是中亚孔子学院(课堂)最多的国家,共有30所。

中东欧和独联体:中东欧包括波兰、罗马尼亚、捷克共和国、斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、马其顿、波黑、黑山;独联体国家包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦。中东欧和独联体国家的汉语教学特点是汉学基础深厚,历史悠久,但由于宗教、政治等原因,汉语教育的发展较为曲折,经历了从热到冷再到热的过程。中东欧国家的汉语教育主要集中在大学,很多国家的中小学尚未开展汉语教学,特色是比较偏重文化和文学课程,这也与其深厚的汉学基础分不开。独联体国家的中小学汉语教学则相对发达。

二、“一带一路”沿线国家汉语教育存在的问题

(一)汉语教育政策面临关注多、立法少的问题

随着“汉语热”在全球范围内持续升温,我国政府适时提出“汉语国际推广”的新方向。国内方面,2006年,《关于加强汉语国际推广工作的若干意见》从国家战略高度,提出汉语加快走向世界的指导思想、总体规划和政策措施。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》提出支持国际汉语教育,提高孔子学院办学质量和水平。2016年,《推进共建“一带一路”教育行动》提出与沿线国家教育合作交流的机制与模式。这些意见的出台说明国家和政府对汉语教育是非常关注的,但将汉语教育作为国家教育制度的基本内容,将汉语的国际推广和传播纳入国内立法程序,将汉语教育事业提高到国策地位,目前还未能做到。

国外方面,随着“一带一路”沿线国家孔子学院和孔子课堂数量的不断增长,汉语教学增长迅速,但目前孔子学院是以非学历教育为主。汉语教育要想实现可持续发展,必须依靠各国自身的教育体系。汉语教学是否进入对象国的国民教育体系是衡量汉语教育发展的一个重要指标。虽然“一带一路”很多国家开设了汉语课程,但大多只是把汉语作为选修课,并未纳入所在国的国民教育体系,即使是汉语教育发展比较好的东南亚,缅甸、柬埔寨、老挝、东帝汶和文莱等5国也仍未将汉语纳入其国民教育体系。

(二)汉语教育推广机构面临官多、民少的问题

目前,汉语教育推广组织基本上可以分为三类:政府组织、非营利组织和民间组织。政府组织主要有国务院侨办、文化部下属的海外中国文化中心,教育部下属的留学基金委、留学中心等。非营利组织主要是由国家汉办在海外设立的以教授汉语、传播中华文化为宗旨的孔子学院,以及由国侨办主导的以发展华文教育、弘扬中华文化为主旨的华文教育基金会。民间组织主要是由华侨华人主导的华校、社团等。虽然政府组织从官方渠道开拓了汉语国际推广的空间,但也受到了来自各国官方力量的阻力。中国政府显然也意识到这一点,因此正在进行政府职能转变,大力发展以孔子学院、华文教育基金会为主的非营利组织,促使其成为汉语国际推广的中坚力量。但非营利组织与政府机构关系密切,两者有一种行政依附关系,而民间组织发展则相对滞后。

总体来看,在汉语教育推广组织中,大多数还是属于官方机构或具有较强的官方色彩。民间的汉语推广组织,包括海外华侨华人组建的华校、社团等在语言文化交往中具有重要作用,但是这方面的作用还并未充分发挥和受到足够重视。

(三)汉语教育资源面临重带、轻路的问题

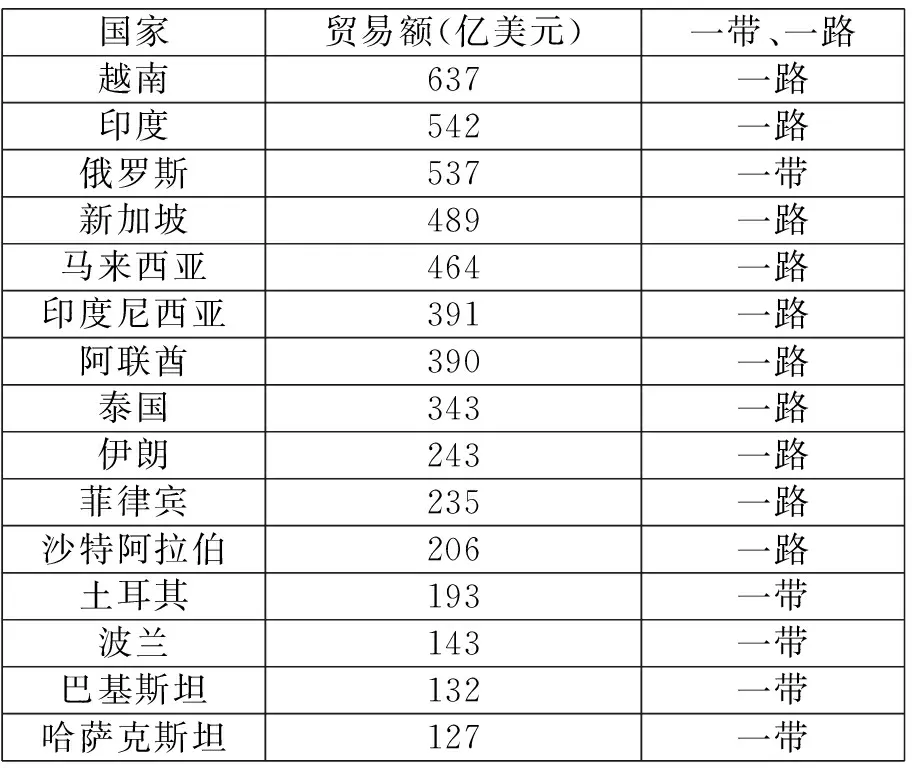

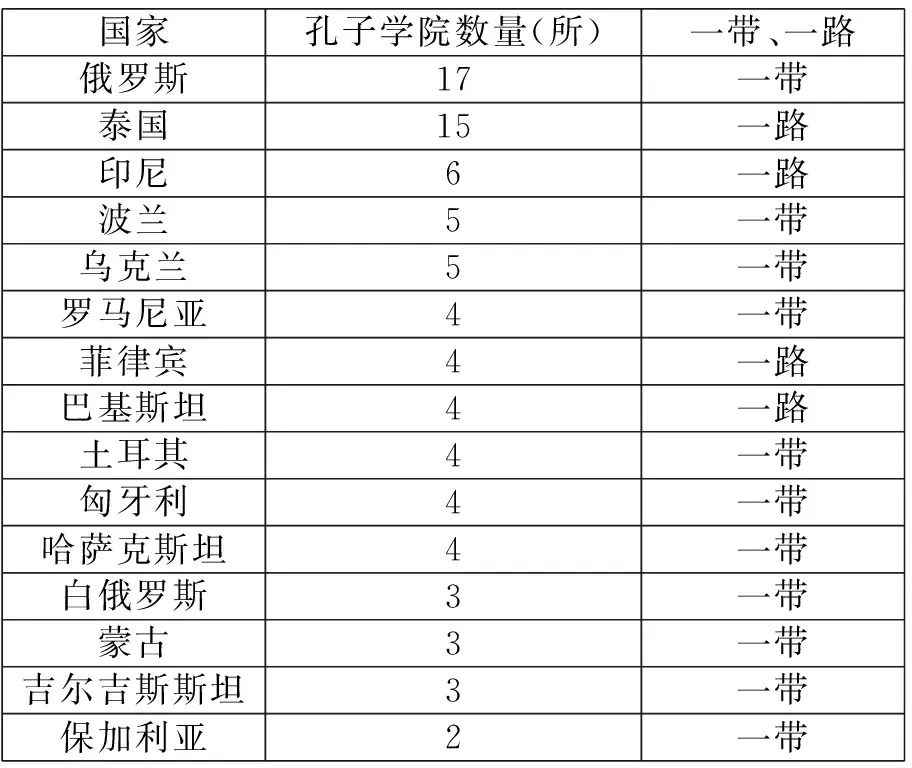

2015年,《“一带一路”沿线国家产业合作报告》系统梳理了中国与“一带一路”沿线64个国家经贸合作情况。同年,《孔子学院年度发展报告》统计了全球各个国家孔子学院和孔子课堂的数量。我们将中国对“一带一路”沿线国家出口贸易额前15位的国家和孔子学院数量前15位的国家分别列表如下:

表1:我国出口贸易额前15位的“一带一路”沿线国家

表2:孔子学院数量前15位的“一带一路”沿线国家

从表1可以看出,我国出口贸易额前15位的国家中,一路国家有10个,一带国家只有5个。“从某种意义上说,这些数据展示的我国与‘一带一路’沿线国家经贸和产业合作的总格局,在某种程度上反映了汉语传播的潜在需求”[6]。那么,孔子学院的分布是否与这些潜在需求一致呢?从表2可以看出,孔子学院数量前15位的国家中,一路国家只有4个,一带国家有11个。这说明相比于“一带”国家,“一路”国家与我国的经贸往来更密切。相比于“一路”国家,我国的汉语教育资源更倾向于“一带”国家。当然,这些数据背后,可能与所在国的历史渊源、政策支持程度、汉语学习者数量等多方面因素有关,但从另一个角度也可以看出在汉语教育的资源分配上,还存在一些不合理的地方。“我国孔子学院的分布缺少战略,离国家‘一带一路’战略布局相距甚远”[6]。

(四)汉语教育“两教”面临中多、外少的问题

崔希亮曾指出:“教师、教材和教学法问题是汉语教育的永恒主题。”[7]其中教师和教材尤其重要,因为教师是教学法实施的主体,教材是教学法的载体,因此教师和教材(“两教”)问题就成为汉语教育的主要问题。目前“一带一路”沿线国家的汉语教育在教师方面的主要问题是,中国外派教师多,外国本土教师少。海外汉语教育的教师主要还是依靠中国派遣的志愿者和公派教师,本土培养的汉语教师非常少。此外,绝大多数外派教师仅有英语单一背景,不懂当地的语言、文化,跨文化交际能力较为薄弱,因此在生活和教学中面临很多问题。

教材方面的主要问题是,中国输出教材多,外国本土教材少。虽然国内编写的对外汉语教材众多,但大多数是以中国视角为主,编写的教材没能很好结合当地文化、生活、语言和习俗,因此出现“水土不服”的情况。我们知道“一带一路”沿线国家的语言状况较为复杂,如西亚主要是以阿拉伯语为主的国家,独联体主要是以俄语为主的国家。这些国家的学生在思维方式、学习特点等方面迥然不同,因此,这些地区的汉语教学如果还沿用原有的教材,那么教材的针对性和实用性就会大打折扣。

(五)汉语教学面临重经贸、轻文化的问题

随着中国国际地位的不断提高,汉语的商业价值和经济价值不断提升。特别是“一带一路”战略的互利共赢原则更是给沿线国家的经济发展增添了活力,汉语人才受到重视,供不应求。我们以暨南大学67名“一带一路”沿线国家的留学生为研究对象,采用问卷调查法,以Gardner和Lambert提出的融入型动机和工具型动机为主体,以李克特五级量表计分,分析了他们学习汉语的动机。结果发现,工具型动机的均值是4.01,而融入型动机的均值是2.13,其中华裔学生工具型动机的均值是3.56,而融入型动机的均值是2.84。总体来看,学习汉语是为了能找到好工作或以后跟中国人做生意等工具型动机,要明显强于学习汉语是因为对汉语感兴趣和想了解中国文化等融入型动机。即使是在汉语和中国文化学习方面有先天优势的华裔学生,学习动机也更多的是工具型动机,他们认为学习汉语对自己日后创业或求职有很大的帮助。由此可以看出,“一带一路”沿线国家汉语学习者普遍的学习动机为功利动机,即学习汉语之后能带来好的就业机会或商机,学习的内容也多为与经贸有关的商务汉语等,而出于对汉语和中国文化感兴趣的学习者较少,尤其是关注中国文化精神实质的学习者更少。

此外,当前的汉语教育在课程设置上偏重于语言课,文化课的地位较低、数量较少。相比于语言课,文化类课程多为选修课,且学时较少。这就造成了中国文化在国外认可度低。特别是中国与“一带一路”沿线国家之间还存在较大的差异,如“中国与中亚之间文化上也很少有交集,因此‘一带一路’倡议可能会使它们的历史、文化和心理差异更加突出”[8],因此,在推进“一带一路”建设过程中容易引发不信任乃至误解。汉语教育的根本目标不仅仅是获得语言能力,更应该通过学习汉语而了解中国的思想文化,进而促进所在国对中国文化的认同,减少误会,避免冲突,和谐共融。

三、“一带一路”沿线国家汉语教育发展的思路

(一)调整战略重点,分层规划汉语教育目标

“一带一路”沿线国家的产业格局为我们汉语教育资源的分配提供了参考。以往汉语教育把战略重点更多地放在“一带”国家,如今为配合“一带一路”产业格局,我们应该要把支持重点更多向“一路”国家倾斜。虽然“一路”国家开展汉语教育具有很多不稳定、不确定的因素,但作为国家能源、经济、军事的战略要道,我们依然要加强其汉语教育的传播。一方面要增加孔子学院的数量,在未开设孔子学院的沿线国家开设孔子学院,进一步扩大汉语教育的范围;另一方面提高孔子学院的质量,以现有孔子学院为中心,考虑品牌化发展,即在所在国情况允许下,将现有孔子学院做优做强,使之成为所在区域或所在国汉语教学的中心,发挥辐射作用,从而在更高层面上参与“一带一路”建设。

吴应辉曾将全球汉语教育的发展规划分为近期目标(让汉语进入各国主流教育体系)、中期目标(让汉语成为部分国家的第一外语、大多数国家的第二外语)、远景目标(让汉语成为一门全球性语言)[9]。我们在此基础上对“一带一路”沿线国家的汉语教育目标也进行了划分:第一阶段,即进入阶段的目标,在尚未建立孔子学院的国家建立孔子学院或成立比较正规的、规模较大的汉语学校,如西亚的大部分国家,以及东南亚的文莱、东帝汶,南亚的马尔代夫、不丹等。第二阶段,即融入阶段的目标,是让汉语进入所在国的教育体系,如东南亚的缅甸、柬埔寨、老挝,南亚和中东欧的大多数国家;第三阶段,即提升阶段的目标,是让汉语成为部分国家的第一外语,如东南亚的印尼、泰国、菲律宾,南亚的印度、尼泊尔,中亚的吉尔吉斯斯坦以及独联体的俄罗斯等国。随着各个阶段目标在“一带一路”国家的逐渐实现,我们相信在未来,汉语完全有可能成为“一带一路”沿线国家的通用语言。

(二)加强立法保障,建立统筹协调机制,服务“一带一路”

要想让汉语教育可持续发展,我们有必要将汉语推广纳入国家法律和制度体系,制定与汉语推广有关的配套政策和实施办法。首先,从战略高度重视语言问题,制定与“一带一路”相关的语言政策,加强与沿线国家教育部门沟通,逐步将汉语纳入沿线各国国民教育体系。其次,建立“一带一路”汉语教育工作联席会议机制。成立专门的“一带一路”汉语教育组织机构,作为联席会议的秘书处单位,充分发挥其组织协调作用,更好地统筹各国家、各地区的力量、资源,重点做好汉语教育战略规划、政策制定、组织实施等工作。再次,建立长期稳定的合作交流机制,制定相关配套政策,投入资金,促进人文教育交流。结合《推进共建“一带一路”教育行动》等国家政策方针,推动沿线国家间的研修访学活动,特别是学生和学者的文化交流,通过实施“留学中国计划”,吸引外国学生来华学习,实施海外“一带一路奖学金计划”,吸引当地学生学习汉语。

(三)淡化官方色彩的推广方式,充分发挥民间组织的作用

目前汉语教育主要以政府组织为主导,以孔子学院、华文教育基金会等非营利组织为依托,发展资金基本全由政府财政支出,这种模式便于统一领导、管理,但仅靠这种“输血式”模式维持生存,汉语教育很难可持续发展。“一带一路”战略是建立在互利共赢基础上的,沿线国家从自身利益出发,也需要了解中国,需要发展汉语教学,况且单一的政府主导推广方式容易导致各国误解。因此,汉语推广组织在进行汉语教育时,要努力淡化官方色彩,大力支持民间组织;政府应充当辅助者或配角,尽力扶持各国教育体系中的汉语教学机构,将其纳入支持对象。同时,孔子学院、华文教育基金会等具有官方背景的非营利组织也可以积极吸纳海内外民间资本的投入,采用特许授权的合作方式,大力扶持民间机构,让民间机构参与到汉语教育事业中来,这样不仅能消除所在国对现有政府主导的汉语教育的敌意,而且还可以大大降低政府对于汉语教育的资金负担。

(四)中外合作,推进教师和教材的本土化建设

要解决汉语教育的“两教”问题,需要中国政府和所在国政府,中国学者和所在国学者共同努力。教师方面,对于使用汉语民众较多、汉语水平普遍较高、汉语使用环境较好的东南亚等国家,可以与所在国政府合作直接开办师范学校,建立本土化的汉语师资培养体系。对于西亚、北非、中东欧等汉语发展缓慢,且在地缘上与中国相距较远的国家,可以采用短期式的强化师资培训模式,即利用节假日组织国内教师或聘请国内汉语教学专家学者进行短期培训。对于中亚、南亚以及独联体等与中国有地缘优势的国家,可以采用函授式的业余师资培训模式。

教材方面,我们可以联合中国学者与本土学者合作编写教材,从而达到优势互补,使教材更能适合汉语学习者的需求。赵金铭曾对中外合编的模式提供了思路:“因为中外合编的教材可避免反映内容无趣味,不完全符合学习者的学习心理与学习过程的缺憾。我方在汉语本体系统、教学法原则、文化因素蕴涵及背景知识等方面起主导作用,外方在语言对比、文化对比、学习心理及学习过程等方面提供咨询。”[10]而对于那些没有能力组织编写教材的国家和地区,可以适当吸纳中国国内教材编写方面的专家,选择比较适合当地教学实际和需求的现有教材进行改编,形成适合自身需要的“本土化”教材。

四、双轮驱动,促进经贸、文化共同发展

梁海明曾指出:“‘一带一路’想要得到沿线各国的最大程度认同,一定要把传播的突破口放在金融、文化等领域。”[11]因此,在“一带一路”沿线国家的汉语教育中,我们要突出经贸、文化两方面的教学内容,让两者双轨并行。

“一带一路”战略是我国以经济为主导,在共商共建共享原则基础上,通过互利互赢,实现与周边国家共荣的战略举措。随着“一带一路”战略的深入实施,中国与沿线国家的经贸往来必然会有一番新的景象,这也必然需要一大批汉语人才,特别是经贸方面的汉语人才。“一带一路”建设加大了对经贸汉语人才的需求,同时对经贸汉语教学提出了更高的要求,要把以往侧重对商务基础知识的了解转向注重应用能力的培养。

习近平同志指出:“民心相通是‘一带一路’建设的重要内容,也是关键基础。”民心相通在于文化的相互理解和相互尊重。在发展经贸往来的同时,也要重视增强与“一带一路”沿线国家相互之间的文化认同和理解,让中国文化“走出去”,让沿线国家认识中国、了解中国,进而认同中国,降低双边的文化误解和隔阂。因此,我们可以发挥孔子学院人文交流的优势,一方面在课程方面加大对文化内容的重视,增加与“一带一路”有关的文化内容,让沿线国家民众逐渐认识和了解中华文化,慢慢实现其对中华文化从感性认识到理性认识,从浅层理解到深层理解的转化;另一方面也可以举办专门针对“一带一路”沿线国家的“汉语桥”比赛,夏(冬)令营、“中华文化大乐园”、“中华文化大赛”、“中文作文比赛”等,利用文化体验、实践活动等途径,进一步激发沿线国家学习者学习汉语和中华文化的兴趣。

[1]李宇明.“一带一路”需要语言铺路[N].人民日报,2015-09-22.

[2]Kent Harrington.How China is winning S.E. Asia[N].Japan Times,2015-08-07.

[3]Supalak Ganjanakhundee.Businessman provide a fillip to Thailand-China relations[N].The Nation,2015-07-01.

[4]顾洪兴.马来西亚华文教育情况[EB/OL].中国驻马来西亚大使馆,2013-08-30[2016-09-20].http://my.china-embassy.org/chn/zt/nycf/t314470.htm.

[5]李炎,聂曦.中亚高校汉语国际教育发展现状研究[J].新疆师范大学学报,2016(5).

[6]王建勤.“一带一路”与汉语传播:历史思考、现实机遇与战略规划[J].语言战略研究,2016(2).

[7]崔希亮.汉语国际教育“三教”问题的核心与基础[J].世界汉语教学,2010(1).

[8]Stefania Palma.A smooth journey for the New Silk Road?[N].Banker,2015-10-01.

[9]吴应辉.汉语国际教育面临的若干理论与实践问题[J].云南师范大学学报,2016(1).

[10]赵金铭.论对外汉语教材评估[J].语言教学与研究,1998(3).

[11]梁海明.“一带一路”需要更多财经领域语言[J].语言战略研究,2016(2).

[责任编辑 王记录]

10.16366/j.cnki.1000-2359.2017.03.017

黄方方(1983—),女,河南洛阳人,文学博士,暨南大学华文学院讲师,主要从事对外汉语研究。

广东省哲学社会科学一般项目(GD15CJY07);广州市科技计划项目软科学研究专项(201609020014);广东省高等教育教学改革项目(GDJG20142008);暨南大学研究生教学改革项目(14ZD09)

G125

A

1000-2359(2017)03-0102-05

2016-03-23