我国地方税体系构建中的资源税定位与改革

2017-06-15徐全红

徐 全 红

(河南大学 经济学院,河南 开封 475004)

我国地方税体系构建中的资源税定位与改革

徐 全 红

(河南大学 经济学院,河南 开封 475004)

2016年的资源税改革方案,既是“营改增”之后地方税体系重建的一次技术调整,又是事关中央地方财政关系和供给侧改革的战略举措。改革后的资源税已经具备了成为地方主体税种的基本条件和收入潜力,但资源税要真正成为一个地方主体税种,还面临着宪法规范、资源禀赋、经济周期、社会转型和税制结构等因素的制约;地方税体系构建中的资源税,短期内充当着主体税种补缺的角色,中长期则应和财产税一起成为地方税收体系的主体税种;深化资源税制改革,应在资源税收地方化、征收范围广泛化和功能定位财政化过程中,渐进有序地提高资源税在地方税收收入中的比重,并为我国基本公共服务均等化的实现提供契机。

财税体制改革;地方税收;资源税

2016年5月1起“营改增”政策全面实施,作为地方税主体税种的营业税已不复存在,中国分权财政体制下的地方税体系亟待重建。2016年7月1日起资源税改革全面推进,水资源税改革开始试点,资源税在中国地方税收体系中的权重上升已成定局。2016年度税制改革领域的“一减一增”,既体现出决策层在供给侧改革背景下的结构性减税决心和维护分税制财政体制的意愿,也缓解了地方政府对失去营业税后地方税体系空心化的担忧,同时也实现了理顺资源税费关系,建立规范公平、调控合理、征管高效的资源税制度的战术目标。

中央和地方以及地方政府间的财政分权,是现代财政制度的重要标志,分税制是其最基本的表现形式。其实早在1913年,莱昂·狄骥在《公法的变迁》一书中对公共服务分散化体制就做过描述,他认为,原有的以及某些新出现的公共服务,越来越多地采用了各种形式的分散化体制,在某些情形下,如果行政事务与地区有着紧密程度不等的依附关系,则采取的是地方分权的方式[1];1956年,查尔斯·蒂布特建立了一个地方公共产品供给模型(Tiebout Model),分析了公共部门存在条件下的各级政府提供公共产品的最佳效益问题,他认为各个地方政府之间的相互“竞争”,也会促使其更有效地提供人们所需要的公共产品和服务;奥茨于20世纪60年代提出奥茨分权定理,为强调政府间分权的财政联邦制提供了坚实的理论基础[2];1973年马斯格雷夫在《财政理论与实践》一书中,以“财政三职能”理论作为各级政府之间的职责分工、税收收入划分的理论依据,并论证了中央与地方政府存在的合理性与必要性[3]。此外施蒂格勒、布坎南、特里西等也从不同的视角论证了地方政府存在的合理性和必要性。借鉴国外学者在财政联邦主义和财政分权假定下的分税制研究,中国学者们早在20世纪80年代中期就开始探索中国的分税制理论:孙开、马国贤、吴利群、卢洪友等开始在其著作中系统介绍分税制的理论[4],贾康、白景明、刘汉屏、杨君昌等也在其著作中提出应从政府职能、公共品效应角度来健全我国的分税制[5][6],张馨、寇铁军、安体富、许正中等从集权与分权的角度提出了我国分税制建设的具体思路[7][8],吴俊培、王雍君等则从完善我国转移支付制度的角度提出了进一步改革与完善我国分税制的对策等。这些研究直接促成了1994年中国分税制财政体制的建立,并为其后中国的分税制改革提供了持续的理论支撑。

1994年以来的分税制改革,有效地解决了中国财政供给能力问题,并建立起与市场经济体制相匹配的财税体制,但我国地方政府也面临着越来越多的财政问题:一是地方政府财权与事权不匹配问题突出;二是省级以下地方政府,尤其是县乡政府的财政收入不足,过于倚重土地财政的现象普遍存在;三是随着“营改增”的推进,地方主体税种缺失,尽管增值税地方部分的分享比例由25%提高到50%,但“营改增”毕竟是一种结构性减税措施,很多地方的财政收支缺口可能会扩大。正是基于这样的考虑,在2011年“营改增”试点之初,理论界就开始讨论地方税收体系的重建问题:贾康(2014)、高培勇(2014)等认为完善地方税体系要从重建地方主体税种做起,以实现弥补地方财政缺口、完善地方税制体系和健全地方财政管理等多重目标[9][10];在税种选择上,刘尚希(2013)指出应构建以消费为税基的主体税种,使得地方政府的努力与地方税源可以形成联动机制,提高地方政府的积极性[11];高培勇(2014)也认为,近期可将消费税的征收环节移至零售阶段,将其作为地方主体税种,但从长远看,房地产税是最适宜的地方主体税种,但房地产税的改革必需循序渐进;杨志勇(2014)则反对将消费税作为地方的主体税种,他认为消费税如果成为地方主体税种,地方税收收入将更多地依赖烟、酒、油和汽车消费,地方经济结构也会变得更加畸形,地方主体税种的缺失应通过扩大增值税和消费税的共享收入来解决[12];胡怡建、朱大玮(2015)则提出,房地产税是地方税体系建设中主体税种的重要选项,有望成为地方政府的主力税种之一[13],此种观点与贾康(2014)等人的看法不谋而合,他认为从长远来看,房产税和资源税可分别作为东部发达地区和西部欠发达、但资源富集地区的主体税种,以便充分发挥各地区的优势;而杨卫华等(2015)则认为,应选择企业所得税作为地方税主体税种[14]。

尽管这些研究对中国的地方税体系构建进行了积极的探索,胡怡建、朱大玮甚至也讨论了资源税成为主体税种的可行性,但现有文献并未就资源税在地方税体系中的地位进行充分的讨论,对资源税改革所做的专门研究,也更多是从保护环境、节约资源、产业结构升级和转变经济发展方式的视角进行的,从地方税体系建设的角度进行的研究很少。本文认为,“营改增”完成之后的地方税收体系重构离不开资源税,资源税改革的主要目标只能是增加地方政府的财政收入,同时为我国基本公共服务均等化目标的实现提供一个契机。准确定位资源税的功能,在重建地方税体系的背景下,分析资源税实施的制约因素与现实可能,为进一步的资源税制改革提供理论基础,是本文研究的主要任务。

一、我国地方税体系重建中的资源税定位

“营改增”之前,资源税体量太小,只是地方税体系的一个辅助税种。2016年全面推进“营改增”之后,营业税的退出使得资源税的重要性凸显,尤其是资源税征收范围的扩大和普遍的从价征收,必然会增加资源税的体量,这就要求我们必须站在地方税体系重建和资源税制改革的高度,重新评估资源税在地方税体系中的定位。

(一)短期内资源税扮演着地方税体系重建的先行者角色

2016年5月之前,营业税是地方税体系中唯一的主体税种,“营改增”完成后尚没有一个合适的税种能替代它。我国省级以下(含省级)有四级政府,按照财权与事权相匹配的原则,最好有2-3个地方税种共同支撑地方税体系。目前可以作为备选项的有资源税、财产税、某种货物劳务税(消费税)和某种所得税等。从税制演化的经验看,工业化时代商品税的重要性,决定了现阶段劳务货物税只能是中央税或共享税,把消费税作为地方税种培育尚不具备经济基础;以房产税为代表的财产税制是大多数发达国家和部分发展中国家的主体税种,未来会成为地方税体系的一个支柱,但财产税制的筹划是一场改革攻坚,必须以中国经济发展方式的转变与制度变迁的完成为前提,至少需要3-5年甚至更长时间的准备;所得税的共享性质很难改变,暂由地方征收的个人所得税,其发展趋势是中央税而非地方税。在这种情况下,资源税制改革在地方税体系重构中就扮演了先行者的角色,在短期内填补由于营业税缺失而留下的地方税主体税种缺口。

(二)中长期资源税应当成为我国地方税体系的一个支柱税种

1.资源税已经具备作为地方主体税种的基本条件。改革前的资源税体量小、弹性差,尚不完全具备地方税主体税种的基本条件,但2016年7月1日之后的资源税,已经初步具备了地方主体税种的基本特征:第一,2016年7月1日开始实施的资源税条例以及水资源税试点,使得我国资源税基本上克服了征税范围狭窄的弊端,初步具备了税收收入稳定、不随经济周期波动的特征,具备了较好的稳定性和成长潜能;第二,全面实施资源税从价计征改革,使得我国大部分资源产品的税收与体现资源供求关系的市场价格直接挂钩,税收收入可以随着经济的增长而增长,克服了改革前该税种税收弹性差的弱点,具备了地方主体税种的适度弹性要求;第三,陆地资源税全部归地方所有,并采用源头征收,税收收入与地方公共服务高度相关,充分体现了地方税的受益原则;第四,资源税的税源是一定区域范围内的自然资源,税源比较固定,税基的流动性较差,避免了地区间税收负担差异对资源配置的扭曲,天然具备非流动性和地域性的地方税特征;第五,矿产资源分布于各地方,资源税的征管由地方政府组织实施更有效率,体现了地方税的征管便利原则等。

2.资源税已经具备成为地方税主体税种的潜力。按照我国目前的分税制财政体制,资源税为共享税,海洋资源税归中央,陆地资源税归地方。而作为地方税,随着资源税改革的推进,陆地资源税有了较为丰沛的税源和扩大征税范围的空间。从率先进行资源税改革试点的新疆的情况来看(见表1),2000年至2009年新疆资源税收入由3.06亿元缓慢增长至12.28亿元,资源税收入占地方财政收入的比重2009年仅为3.16%;2010年的资源税改革试点,仅仅将石油、天然气改为从价计征,2010年资源税收入就达到32.47亿元,是2009年的2.64倍还多,使得资源税收入占地方财政收入的比重很快从3.16%增加到6.49%,增加了一倍多;到2011年底,新疆的资源税收入更是达到65.01亿元,占地方财政收入的比重也提高到9.02%。可以预期的是,随着我国资源税全面从价计征改革及水资源税改革试点工作的推进,资源税收入将快速增长,为其成为我国地方税的一个主体税种创造条件。

(三)资源税将为平衡地区间财政能力、实现地区间公共服务均等化提供新的契机

在全国工业化和人口的城镇化过程中,我们可以观察到的现象是,伴随着自然资源从中西部资源富集地区流向东部工业化地区,人口也开始随之向东部流动,尤其是流向东部地区的大城市,东、中西部地区的经济发展差距开始形成。造成中国"第一次"地区发展差距的原因很多,但最主要的制度性原因之一是:在中国工业化进程中,我们采用了让东部地区先富起来的区域经济非均衡发展战略,为了实现这样的发展战略,我国自1984年以来,长期采用了从量定额、小范围征收的资源税制,因此,资源富集地区无法从资源中获得足够的财政资金以维持基本的公共服务;相反东部地区则借助于倾斜的区域发展政策、廉价的劳动力和低廉的原材料成本,快速实现了工业化所需要的资本原始积累,在流转税费制度下,其财政能力快速提升,拉大了与中西部地区的公共服务差距。造成这种情况的初始原因很多,其中最主要的原因就是,我们长期采用了从量定额、小范围征收的资源税制,这实际上是中西部资源富集地区补贴东部工业化发达地区的一种长期性横向财政转移支付制度。

伴随着中国东部发达地区工业化的完成和中国信息化转型的起步,基本公共服务均等化已经成为现代国家治理的最基本目标,把资源税培育成为资源富集地区的主体税种,让其成为资源富集地区财政收入新的增长点,将会改变中西部地区严重依赖转移支付来提供地方公共服务的窘境。从某种程度上说,资源富集地区资源税收入增加的过程,就是实现东部发达地区反哺中西部资源富集地区的过程,至少是对中西部资源富集地区补贴东部工业发达地区状况的一种矫正。通过提高资源税税负,将资源税培育成中西部资源富集地区的主体税种,便能使中西部地区的资源优势转变为经济优势和财政优势,缩小与东部发达地区间巨大的财政收入差距和公共服务差距,通过资源税管道平衡全国各地区间的财政能力,实现全国地区间共同富裕、协调发展的目标。

(四)促成我国经济发展方式转变发挥作用

随着中国工业化的实现和全球开始进入信息化时代,进入新常态的中国经济,其发展方式必须改变,尤其是高能耗和高污染的传统经济发展方式会逐渐被资源节约和环境友好的绿色发展方式所替代,在供给侧改革的大背景下,通过从价定率征收和进一步扩大征税范围的资源税制的改革,在提高中西部资源富集地区财政能力的同时,通过资源价格的提高,倒逼企业通过技术创新和管理创新,节约资源并提高其使用效率,促成资源节约、环境友好型经济增长方式的实现。

二、地方税体系重建中资源税改革面临的制约因素

改革后的资源税已经具备了成为地方主体税种的基本条件和收入潜力,但地方税体系的重建会涉及到中央、地方财政关系的重新谋划、地方政府间财政利益的重新分割和涉税各方利益的重大调整,资源税作为地方税主体的一个备选税种,其改革还面临着宪法规范、资源禀赋、经济周期、社会转型和税制结构等因素的制约。

(一)宪法制约

我国宪法第九条规定,“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有,即全民所有”。自然资源属于全民所有而不是所在地区所有,这就意味着,资源税在理论上只能是中央和地方共享税,而不是完全的地方税。在实践中,现行资源税制把海洋资源税收入划归中央,陆地资源税收入全部归地方,这其实已经把陆地资源税地方化,陆地资源税已经成为实际的地方税。但名不正则言不顺,“营改增”之后地方税体系一直存在的收入规模偏小、缺少主体税种和税种结构不合理等问题将更加突出,如何突破制度约束,将资源税培育成一个名副其实的地方税主体税种,是理论和实践都必须面对的问题。

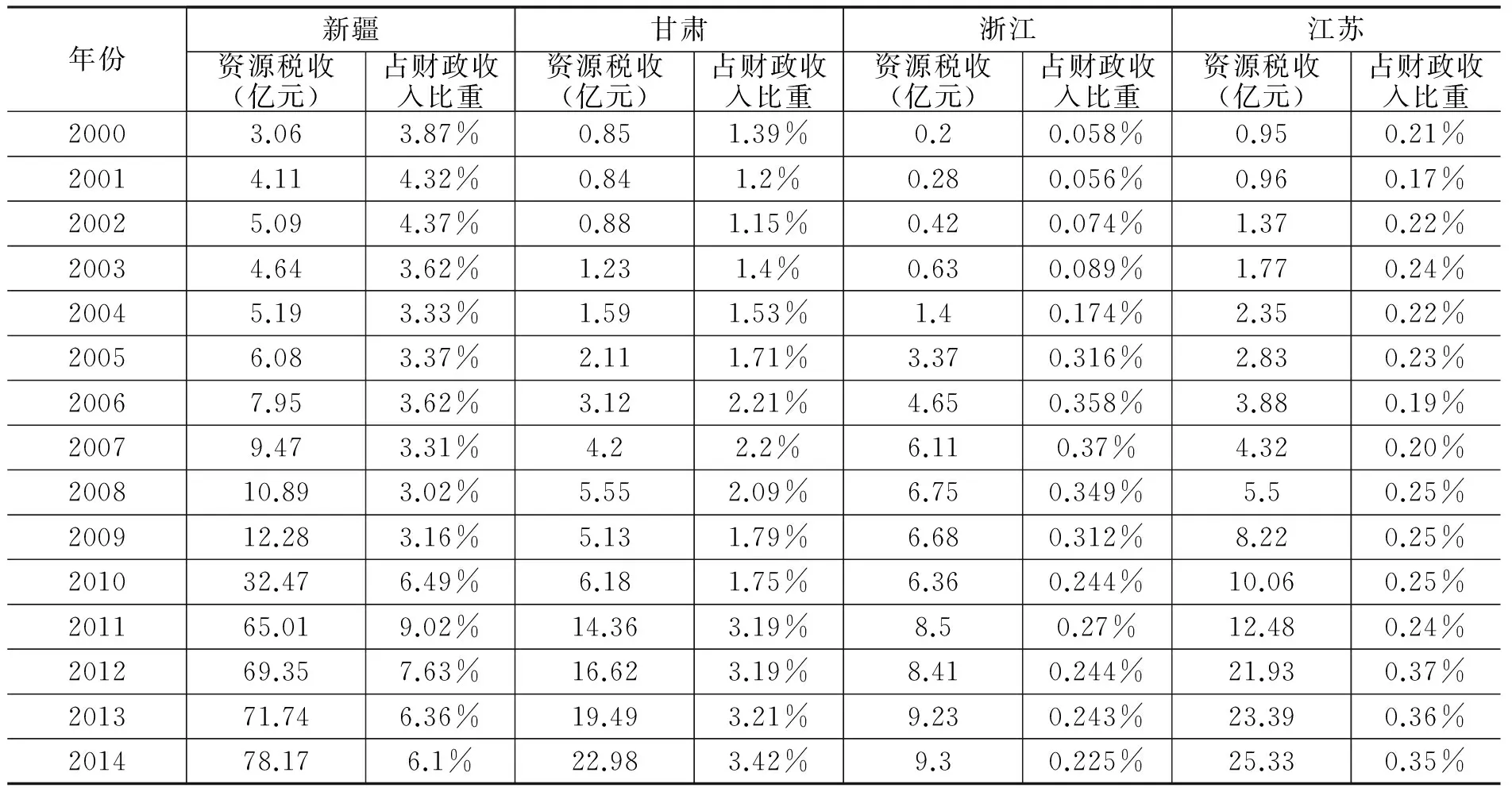

表1 不同类型地区资源税收入及其占财政收入比重的变化情况

数据来源:2015年《中国统计年鉴》,占财政收入的比重以地方一般财政收入为分母计算

(二)资源禀赋制约

中国地区间资源禀赋差异很大,资源税不能适应不同资源禀赋地区对税收的一致性要求,这是资源税作为地方主体税种必须面对的自然条件。中国大陆范围内自然资源的区域分布很不均衡,东北、中、西部地区蕴藏着丰富的矿产资源、水资源、气候资源和野生动植物资源等,东南部沿海地区的资源则相对匮乏,这直接导致了我国地区间资源税税源分布的不平衡。表1列举了资源富集省份新疆、甘肃和资源匮乏型省份浙江和江苏2000年至2014年的资源税收入及其占财政收入比重的情况,可以看出,资源富集型省份的资源税收入占地方财政收入的比重逐年增加,尤其是2010年和2011年石油、天然气从价计征改革以后,新疆和甘肃资源税收入总量都成倍增加,截止2014年底,新疆和甘肃的资源税收入分别达到78.17亿元和22.98亿元,资源税收入占地方一般财政收入的比重分别达到6.1%和3.42%;然而2014年浙江和江苏资源税收入占一般性财政收入的比重分别只有0.225%和0.35%,尽管江苏省的资源税收入2014年达到25.33亿元,但资源税改革对其财政收入结构几乎没有影响。显然,新的资源税制对资源匮乏地区财政收入的影响很小,短期内资源税只能作为资源富集地区的地方税主体税种。如何突破自然条件约束,将资源税培育成一个全国性的地方税支柱税种,是下一步税制改革必需面对的理论和现实难题。

(三)经济周期制约

增加资源税收入,提高其在地方税收收入中的比重,是资源税成为地方税主体税种的基本前提,但增加资源税收入在短期内受到经济周期的制约。自2011年以来,中国GDP的增速已经由2011年的10.3%下降到2016年的6.7%,再加上全球经济复苏乏力,中国经济面临着严峻的下行压力,鉴于原材料等资源型产品对微观经济实体的经营影响很大,资源税收入的骤然增加必然会加大下游产业的经营成本,在这种情况下,能否继续增加资源税收入,以及何时增加资源税收入,都需要审慎行事。

(四)经济转型制约

资源税改革是以节约资源和提高资源使用效率的名义,来实现资源税收收入的增加,也就是说,资源税税负的增加是伴随着经济发展方式的转变进行的,受到经济转型进程的制约。把资源消耗大,能源利用率低,环境污染严重的传统发展方式,转变为环境友好、资源节约和创新驱动的新的经济发展方式,是一个渐进替代的过程,在这一过程中,如果资源税税负提高的速度超过经济所能承受的限度,必将对中国的经济转型产生不利的影响,逐步提高资源税税负,必须踏准中国经济转型的节拍。

(五)税制结构制约

我国税制结构改革的目标,是逐步减少以商品税为主体的间接税的比重,逐步提高以所得税和财产税为主体的直接税比重。很显然,资源税作为间接税,在其他约束条件不变的情况下增加其收入,并不符合我国税制结构演变的目标要求,我国资源税比重的提高受制于税制结构改革的目标要求。这就意味着,资源税收入比重的提高,必须以其他间接税比重的降低,或直接税比重的提高为前提;在增值税等直接税比重没有实质性降低,所得税和财产税等直接税比重没有实质性提高的情况下,增加资源税收入,无疑会加剧税制结构的不合理。

三、地方税体系重建中的资源税制改革

资源税制改革是一个复杂的过程,涉及到中央与地方财政关系和中国经济社会转型等多个层面,地方税体系重建过程中的中国资源税制改革,应在理论创新的基础上,在组织公共收入、资源税地方化、扩大征税范围和提高资源富集地区的财政能力等方面获得突破。

(一)厘定资源税收制度组织公共收入的主要功能定位

按照现行资源税制度,资源税是针对自然资源征收的一种特殊税收,按照功能定位可以将资源税分为一般资源税和对级差矿租课征的级差资源税。这种分类的潜台词是,资源税是基于公共资源(含自然资源)的外部性和对资源本身的公共管理而征收的,组织公共收入是其内在的功能定位。资源税不是权利金,也不是环保税,现在很多学者把资源税的功能定位分散到所有权收益、资源节约和环境保护等,实际上淡化了资源税组织公共收入的主要目标。强化资源税的组织公共收入功能,必须在理论上厘清。

1.资源税不是权利金。资源税经常被理解为国家的权利金,但权利金和资源税显然不是同一事物,权利金是指在市场规则下,资源所有者向资源占用者收取的一种所有权益补偿;资源税则更多地表现为,国家以公共资源管理者的身份,通过资源税制度来调节资源占有人和其他公民之间的权利义务关系,其目的是减少公共资源被特定群体占有对其他公民的影响。

2.资源税很大程度上具有调节资源代际分配的功能。土地资源之外的自然资源,在一般情况下储藏总量是一定的,现期开发会影响未来,资源税就是为了调节资源使用的代际分配,一定程度上反映了现期和预期之间的分配关系。

3.资源税是为了对资源级差收益进行调整。自然资源地理位置的固定性,决定了特定人群的占有会剥夺其他人对此资源的占有权;自然资源供给的稀缺性特征,决定了由其带来的级差收益需要资源税来调节。资源税制度的设计正是为了协调自然资源占有人与国家、社会其他主体之间的财产法律关系。

4.资源税不能代替环境税。资源税制度的主要功能定位是,调节自然资源的可耗竭性、特定地理位置引发的级差收益和代际资源分配,而调节环境污染物的排放行为,则属于环境税的功能,虽然资源税的某些设计有利于资源利用和生态保护。

(二)自然资源全民所有制约束下的资源税地方化之路

陆地资源的全民所有,在中央与地方委托代理机制下,并不影响地方政府对本辖区资源的管辖并行使征税权力,这是把资源税作为一个地方主体税种的理论前提。现行的资源税名为共享税,是因为海洋资源税归中央的缘故,就陆地资源征收的资源税而言,实际已经是地方税。2016年的资源税制改革,已经给了省级人民政府较大的自由裁决权,如在资源税改革中赋予地方在税目、税率、税收优惠等方面的税政管理权,通知中未列举名称的其他非金属矿产品,其计征方式由省级人民政府确定,各省级人民政府可对本地森林、草场、滩涂等资源提出征收资源税的具体建议方案等。这些举措在税源开发和征税深度等方面具有非常积极的作用。今后的资源税制改革应在理论创新的基础上,统筹中央和地方利益,发挥地方政府的主观能动性,探索出一条自然资源全民所有制约束下的资源税地方化之路,具体的举措应当包括以下几个方面。

1.建立资源利益向资源富集地区倾斜的保障机制。首先,应当充分考虑资源开采外部成本的地方性特征。中国作为单一制国家,地方政府对资源并没有太多的开采与定价权,所拥有的税收权利也非常有限,资源开采的主力是中央企业而非地方企业,资源生产和流通的利益也主要不是由资源富集地区享有。在中国地方政府对资源开采和交易控制力有限,资源税收决策权受到约束的条件下,财政制度设计和税收政策制定,应保证资源富集地区财政能力的提升,并能够补偿因资源开采和资源输出给地方带来的外部性成本。其次,应该照顾到我国资源分布与经济发展水平相反的现实,资源税的分权政策向地方倾斜。我国东、中、西三大地带的资源禀赋特征是,能源矿产资源呈现出由西向东依次递减的区域经济分布态势,而经济技术水平则显现出由东向西依次递减特征。这就决定了在中国工业化过程中,必须建立一条中西部资源利益向东部输送的"管道",以保证东部地区的优先发展;同样,现在我们要让东部"反哺"中西部,就必须保证资源税的分权政策向中西部资源富集地区的地方政府倾斜。

2.赋予地方政府更多的资源税税政管理权。面对自然资源全民所有的宪法约束,我们可以在政府间委托代理框架内,赋予地方政府对本辖区全民所有的公共资源的管辖权,逐步扩大地方政府在资源税目、税率、税收优惠及提出开征新税目建议等方面的税政管理权。

3.建立约束机制,防止地方政府在增加财政收入的激励下对资源的过度开采和破坏性开采。在我国当前的分权财政体制下,地方政府间的财政竞争直接引起了地方政府为“公司化”倾向,这种“公司化”倾向极有可能造成地方政府在增加税收收入的激励下,对本辖区自然资源的过度开采和破坏性开采。有必要在赋予地方政府更多资源税政管理权的同时,通过建立有效的约束机制,防止地方政府在资源开采方面的机会主义行为。

进一步的资源税制改革,已经不再局限于征税范围、计征方法与税率水平方面,更重要的是要激发地方政府经营资源税的积极性,使它成为资源富集地区的地方主体税种,并在这一进程中兼顾中央和地方利益,构建政府间激励相容的财政机制。

(三)在制度变迁和社会转型中拓展资源税的征税范围

在传统农业文明时期,土地是最重要的自然资源,与土地相关的税收收入是政府的最重要的收入来源,秦朝开征的“山海池泽之税”可以被看作这一时期“资源税”的最初形式;传统农业文明进化到工业文明,一些地下储藏物,特别是可耗竭的石油、天然气、煤炭和金属矿藏等,成为工业文明时期最重要的生产要素,资源概念和资源税的征税范围不断拓展至包括土地、森林等在内的所有自然资源;随着美国、欧盟和日本等发达经济体先后走向知识经济或者信息文明时代,数据信息逐渐成为继土地、石油等自然资源之后的战略性生产要素,只要有可能引发“排他性”的资源垄断性行为,均可纳入资源税的调控范围[15]。在西方发达国家的资源租金课税制度中,除了土地(商用、农用、居住等)、地下矿藏资源、油气资源、林权、水资源之外,卫星轨道、航空权、公用事业、公共交通、停车、出租车牌照、渔业拍照、银行牌照、博彩、互联网基础设施、域名注册等一系列资源逐渐纳入资源税的课税范围,大数据等信息产品也将进入资源税的征税范围之内。2016年的中国资源税改革,体现了中国整体实现工业化之后,对资源和资源税制度调节范围的改革要求,随着中国知识经济的发展和信息化社会转型的推进,会有越来越多的地方政府将森林、草场、滩涂等纳入资源税的征税范围,城镇土地使用税、土地增值税和耕地占用税等与土地相关的税费也将并入资源税,中国和西方发达国家资源税的课税范围将趋同。应该将包括信息资源在内的资源纳入中国资源税的征税范围,在增加资源富集地区税收收入的同时,缩小地区间因资源禀赋差异带来的资源税收差距,使资源税成为适应性较强的全国性地方税种。

(四)渐进有序地提高资源税在地方税收收入中的比重

2016年7月1日开始的资源税改革,是在不提高资源型企业原有税负水平的前提下进行的,全球经济不景气和我国经济增速下滑的压力,使我们对大幅度提高资源税税率有所顾忌,因为这将大幅度提高企业使用资源的成本和资源型企业现有的税负水平。这是一对矛盾:一方面我们想解决长期以来资源的低价格和资源税的低税率,因为这导致了企业在使用和生产资源型产品过程中的替代效应和收入效应,并造成了资源无序开采和浪费低效;另一方面,还要顾及我国企业,尤其是东部发达地区企业转型的渐进性,资源价格的快速上涨可能直接加剧资源型企业的转型困难。2016年资源税改革提供了比较大的幅度税率和较大范围的地方自主征税项目,为未来资源税税率的提高和整体税负水平的增加预留了空间。从长远看,我们仍需要从计税依据和税率两个方面来提高资源税的税负,在促进产业结构升级和经济发展方式转变的同时,把资源富集地区的资源优势转化为财政优势,推动全国基本公共服务均等化目标的实现。

目前,资源税收入在地方税收收入中所占的比重很小,即使在资源富集地区,这个比重也不大,但2016年“营改增”政策的全面实施,把资源税推到了地方税体系重建的前沿。2016年7月之后的资源税,已经具备了作为地方主体税种的基本条件,面对“营改增”之后中国地方主体税种的缺失,我们需要资源税在短期内,充当地方税体系重建的先锋,并最终成长为地方税体系的一个主体税种;以转变经济发展方式和促进全国统一市场形成为标志的,中国新的区域经济协调发展战略,也需要通过资源税制的进一步改革,将理顺资源价税关系,作为强化市场机制、撬动经济增长和转型升级的突破口,在提高中西部资源富集地区财政能力的基础上,为实现全国基本公共服务均等化目标,提供一个新的契机。当然,资源税制改革面临着很多的制约因素,把资源税培育成一个地方主体税种,需要经历一个循序渐进、分步实施的联动过程。

[1]狄骥.公法的变迁[M].郑戈,译.北京:商务印书馆,2013:96-97.

[2]奥茨,财政联邦主义[M].陆符嘉,译.北京:译林出版社,2012:112-135.

[3]理查德·A·马斯格雷夫,佩吉·B·马斯格雷夫.财政理论与实践[M].邓子基,译.北京:中国财经出版社,2003:196-197.

[4]孙开.政府间财政关系研究[M].大连:东北财经大学出版社,1994:180-187.

[5]贾康.财政本质与财政调控[M].北京:经济科学出版社,1998:85-87.

[6]吴俊培.论中央和地方的财政关系[J].经济研究,1994(4).

[7]张馨.中西财政比较与借鉴[M].北京:中国财政经济出版社,1993:131-135.

[8]寇铁军.我国财政体制改革的目标模式[J].财经问题研究,1995(12).

[9]贾康,梁季.我国地方税体系的现实选择:一个总体架构[J].改革,2014(7).

[10]高培勇.理解十八届三中全会税制改革“路线图”[J].税务研究,2014(1).

[11]刘尚希.资源税、房产税改革及对地方财政影响分析[J].经济研究参考,2013(21).

[12]杨志勇.中国地方税系的构建与完善问题探讨[J].涉外税务,2013(6).

[13]胡怡建,朱大玮.从国家治理视角看我国房地产税改革[J].税务研究,2015(12).

[14]杨卫华,严敏悦.应选择企业所得税为地方税主体税种[J].税务研究,2015(2).

[15]蒋震,张欣怡.对资源税制改革理念的分析和探讨[J].国际税收,2016(7).

[责任编辑 陈浩天]

Research on the Resource Tax Reform of China from the Perspective of Local Taxation System Perfection

Xu Quanhong

(Henan University,Kaifeng 475004,China)

Following the “business tax to value-added tax” reform ,the 2016 resource tax reform scheme is not only a further step in reconstructing local taxation system, but also a strategic approach concerning the supply-side reform and central-provincial financial relations. Resource tax would possess the potential to act as major tax for local governments after the reform, but such potential could be affected by factors like resource endowment, institutional restrictions and economical transformations. Hence, the resource tax reform, based on the local tax construction plan, should be expanded to more aspects concerning the social-economical transformation, give clear functional definition on the leading role of resource tax on public income and gradually increase the proportion of resource tax in local taxation.

tax reform; local taxation; resource tax

10.16366/j.cnki.1000-2359.2017.03.011

徐全红(1967—),男,河南邓州人,经济学博士,河南大学经济学院副教授,主要从事财税理论与政策研究。

F810.422

A

1000-2359(2017)03-0063-07

2016-12-18