潮流易逝,而古典永存

2017-06-06邓娟

邓娟

歌德说,“凡是美的,即是古典的”。古典范儿不需要再次流行,因为它在足够长的时间跨度里从未沉寂。喜欢的人自然喜欢,相逢的人总会相逢。不是所有人都有机会与古典精神款曲相通。

里尔克说,星辰都是一团旧火,而更新的火焰在熄灭。同样的意思,用时装大师伊夫·圣罗兰的话来表达,那就是“潮流易逝,而风格永存”。

没有一种风格比古典更为稳定,如同人类文明夜空中的恒星,哪怕在讲究眼球效应的喧嚣时代,也不时被推出来成为话题。

潮水总在击打礁石。最近,两桩以“古典”之名的事件,在社交媒体引发了争议——

《中国诗词大会》第二季火了武亦姝,或者说,这个女孩让口味善变的观众关注了《中国诗词大会》。微博网友纷纷热捧:武亦姝满足了现代人对古代才女的所有想象。也有学者两手一摊:少年人,背个诗词算什么本事。

号称“225年出版史上最优质版本”的“青春版《红楼梦》”,推出主题曲《戏台》。“押着韵作着词,最后沦落成婊子”“千金散尽就能睡”,据说歌词唱的是秦可卿,旨在表达人生如戏。知乎上有人质疑:全无古典之意,毫无灵魂之歌,也敢和《红楼梦》扯上关系。

一切突如其来的狂热都是叶公好龙。多少热闹,多少营销,披古典的皮,唱自己的戏。真正的古典范儿不需要再次流行,因为,在足够长的时间跨度里,它从未沉寂。

古典精神是活生生的

在标榜“前卫”和“后现代”的人那里,仿佛用古典范儿形容一个人,就等同“缺乏活力”的委婉批评,扑面而来衰朽之气。

这种误解属于望文生义。1694年的《法兰西学院大字典》(第一版)对“古典”的定义是“一个被称许的在他的本行内为权威的古作家”,但在1835年的修正版中调整为“任何成为模范的作品都是古典的”。

古典即经典。所以歌德说,“凡是美的,即是古典的”,“古典艺术是理想的符合本质的表现,是美的高度达到金瓯无缺的情况,没有什么比它更美,将来也不会有”。

古典范儿在精神上是开阔的。它不唯东方,也不唯古希腊、古罗马——事实上,最出类拔萃的古典主义者,往往中西贯通。于古典文学和音乐皆有心得的傅雷就认为,希腊精神所爱好的健康、自然、活泼、安闲、恬静、清明、典雅、中庸、条理、秩序,具有孔子“乐而不淫,哀而不伤”的一切属性,后世追求古典精神最成功的艺术家如拉斐尔、莫扎特,达到的也是这些境界。

傅雷说,将古典精神误解为古板、严厉的人,实际是中了宗教与礼教、禁欲主义与悲观主义的毒。“真正的古典精神是富有朝气的、快乐的、天真的、活生生的,像行云流水一般自由自在,像清冽的空气一般新鲜。”

古典范儿的趣味有丰富的层次。一个非古典范儿的人可能也会掉掉书袋,引用“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时”显摆“人生四大喜”。但一个古典范儿的读书人,却能够提炼出“清溪浅水行舟、微雨竹窗夜话、雨后登楼看山、隔江山寺闻钟、月下东邻吹萧、接客不着衣冠、抚琴听者知音”等“赏心乐事”十六件,这个人,叫苏东坡。古典范儿,可以看山不是山,看水不是水,也可以看山是山,看水是水。

古典范兒的鲜活,无法生搬硬套、照本宣科。西子捧心是古典范儿,但东施效颦不是;曲有误、周郎顾是古典范儿,但欲得周郎顾、时时误拂弦不是。台湾作家张大春跨界为周华健“水浒三部曲”的填词,并不刻意用冷僻字,甚至还称得上通俗易懂,却又“字字从古典走来”。其中一首唱浪子燕青,张大春设计了李师师自怜“不及那一身花绣,贴着身儿,伴君四海逍遥游”的意象。张大春说,他还联想到日本极道女子身旁的壮汉,也是一身花绣,却没人用过这个比喻,“所以这个意象就会非常鲜活”。文学经验与天赋灵感,是今天泛滥成灾、拼凑辞藻、似是而非的“中国风”所无法山寨的。

外在范儿来自内在素养,正如冯唐所说:“周树人的文字,凌厉如青铜器:周作人的文字,内敛如定窑瓷器。他们用功的地方不是如皮肉的文字本身,而是皮肉下面的骨头、心肝、脑浆。”

动人的是爱和悲悯

古典范儿有充沛的精神世界,这世界不是躲进小楼成一统、管他春夏与秋冬,而是大隐隐于市,在尘埃中能开出花朵——问君何能尔,心远地自偏。

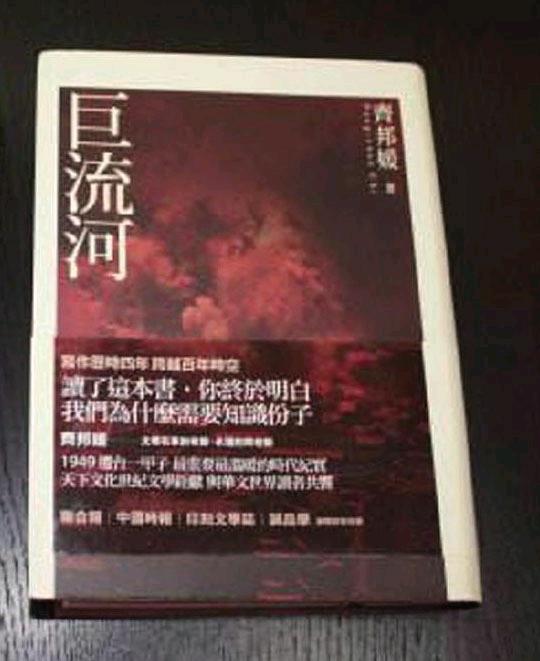

《巨流河》是一部伤痛史,作者齐邦媛以细腻、克制和坚韧的情感,记录了国难与家变的艰难岁月。遭遇毁谤、孤立之际,她在大江大河的汇流处大声背诵济慈。“那一年我二十岁,面对重重威胁的人生,觉得随时可能失去一切,孤苦无依。唯一必须留下的是自己的心灵,这一颗切切思慕知识、追寻善和美的心灵。”生逢乱世是不幸,但来自古典文化的滋养,让齐邦媛在遍地狼藉中得以保留了精神的一方净土。

整部《巨流河》,最触动读者的不是苦难,而是这份在苦难之中仍然闪光的爱、美和悲悯。

另一位台湾老太太叶嘉莹的遭遇,和齐邦媛颇有相似之处,同样是婚后去台,同样命途多舛。台湾“白色恐怖”时期,她的丈夫被抓走,自己也遭到审问,失去了工作和住所。那时的叶嘉莹,比齐邦媛更艰难的是除了遭遇精神上的痛苦,还有物质的捉襟见肘。哪怕后来成为大学讲师,她依然疲于生计,白天在三所大学讲课,晚上还有兼职。家中厕所堵了,她戴上手套就去清理,但只要一上讲台就神采飞扬。

家国之痛中,给予齐邦媛心灵宁静的是西洋古典文学,是济慈和雪莱;而在生活的磨难里,支撑叶嘉莹保持乐观的是中国古典诗词。叶嘉莹说,诗词的研读不是她追求的目标,而是她“走过忧患的一种力量”。

无论忧患还是死亡,都夺不走古典范儿的翩翩风度。

古典范儿自有门槛

温文尔雅是认同度最高的古典范儿,如李安所说:“我觉得任何一样东西,做到比较好的层次,都是儒雅的,至少我们讲,它有一种儒雅的气质。”

没有人会否认魏晋人物的痛饮狂歌、放浪形骸也是古典范儿。但在今天,却很难将一些穿唐装、戴佛珠、言必称儒释道却声色犬马混场子的机会主义者看作古典爱好者。

古典范儿是有门槛的。它首先要求一种审美洁癖。旅法画家林鸣岗在《仰望古典精神》中有精准的概述:“古典主义者永远使用优雅的手法去塑造愉悦视觉、震荡心灵的作品。即使表达死亡、血腥、恐惧、愤怒、暴力也仍然从容不迫,感觉像是在花园里遇到的事。而不仅是一张张污面垢发的再现,呆头、傻笑的描述。即使表达惰色,也决不是两腿分开的架势。”

精神上永远优雅的古典范儿,在生活方式与趣味上必然也是讲究的。梁文道说:“夸赞一个绅士,说他是那种老派,一件大衣穿了20年,一双鞋,尽管可能是花1万块钱定制的,但他穿了10年,这就要求他走路的姿势端庄,走时不乱踢硬物,穿后拂尘拭灰,添油补色,按季收藏保养。”

如果说绅士精神、贵族精神是西洋古典范儿的精髓,那么士人精神就是东方古典范儿的核心。易中天说真正的士人,总归是有肝胆的,他们的圈子叫清流,他们的声誉叫清誉,士人最看重清,不仅是清廉,还有清白、清纯、清淡、清静、清朗、清明、清雅、清正,以及甘于清贫;此外,爱惜羽毛也是他们的特点,“不但不肯‘同流合污,甚至连一般的世俗也会拒绝”。

古典范儿注定无法普及。那位对“青春版《红楼梦》”提出批评的知乎网友“花仲马”写道:经典之所以为经典,是它并不需要再次流行。喜爱的人自会喜爱,相逢的人也总会相逢。有些东西并不需要每个人都懂,正如曹公在《红楼梦》开篇中所言:“所以我这一段故事,也不愿世人称奇道妙,也不要世人喜悦检读,只愿他们当那醉淫饱卧之时,或避世去愁之际,把玩一回。”

“这曼妙之处,就在于并不是每个人都有机会,与作者款曲相通。”