20世纪五六十年代天津书法与篆刻

2017-06-05李海亭

李海亭

20世纪五六十年代天津书法与篆刻

李海亭

如果不仅仅着眼于天津建城六百年的历史,放眼天津整个区域,其实,天津的书法历史也是非常悠久的,而且,在书法史上也有一定的地位,如目前最早可以追溯到西周时期的青铜器铭文。1985年在天津蓟县出土的西周时期的青铜礼器上有“戈父丁”三字铭文。1987年发现的西汉时期的瓦当上刻有篆书“千秋万岁”和隶书“王门大吉”文字。尤其是1973年在天津武清县发掘出土的立于东汉延熹八年(165)的鲜于璜碑。此碑系新出,文字基本完好,碑的字体方正遒劲,朴茂雄浑,用笔瘦硬有力,骨力雄浑,棱角之处方笔斩钉截铁,实开北魏切笔之先河,为汉隶中的珍品,是碑刻汉隶方笔流派的代表之作。元代与赵孟并称“二杰”的著名书家——鲜于枢,便是渔阳(今蓟县)人。鲜于枢兼长楷书、行、草书,尤以草书为最。他的书法功力很扎实,常悬腕作字,笔力遒健,笔墨淋漓酣畅,气势雄伟跌宕,著有《困学斋集》。其作品常常署名:“渔阳鲜于枢、渔阳困学民”(鲜于枢的号)等等。

天津书法的繁荣并表现出自己的特色,则是在明代以后。明成祖迁都北京后,由于天津特殊的地理位置,使得天津变成了北方水陆交通的枢纽,南北文人进京多由此经过,加之天津的漕运和盐务发达,不少富商崇尚文化,兴建园林,以文会友。如清康熙年间张霖父子建立的问津园;雍正年间查日乾与查为仁父子建立的水西庄,安岐建立的沽水草堂等。他们招揽过往名士,全国尤其是人文荟萃的江浙一带一些颇有影响的书画家,很多曾在这里进行过文化交流,有的甚至长期寄居天津或加入天津籍。这些文人书法家的到来,对天津书法面貌和风格的形成有着重要影响。清朝三百年间,天津书法虽然流派纷呈,书家辈出,但多受时代地域所囿,影响并不甚远。直到清末民国时期乃至近代,经过长时间的积聚,天津书法才达到了前所未有的高度,声名远播,成就突出。其代表人物有最早发现甲骨文的文字学家、书法家王襄,“津门四家”之首的华世奎,多才多艺的高僧李叔同(弘一法师),更有享誉中外的一代书法大师吴玉如等等,凡此等等,成为新中国成立以后影响天津书法的重要因素。

20世纪五六十年代,是新中国刚刚成立的年代,也是新中国建设与发展的时期,其中充满了曲折,尤其是运动不断,文艺受政治的影响也比较大。对天津书法来说,这一时期是过渡时期。主要特征是,一方面民国时期的著名书家、篆刻家大多步入老年,相继离世,同时又有一批新锐开始经历磨炼,逐步崭露头角,为天津的书画篆刻传承与发展做出了贡献。这一时期的著名书家代表有王襄、吴玉如、王学仲、孙其峰、穆子荆、王坚白、黄寿昌,冯星伯、王颂余等人。

一、蜚声国内的名家

这一时期的天津书法,以王襄、吴玉如、王学仲、孙其峰为扛鼎人物,他们的影响不仅仅局限于天津,而是蜚声国内的。当然,这一时期,由于其特殊性,处于过渡时期,也是新中国发展的初期,上述书家有的是承继先前的成就,奠定了他们在国内书法界的地位和影响,如王襄、吴玉如;另一方面,有的是其积聚力量,为日后的发展打下基础的时期,比如后来的王学仲、孙其峰等诸家。

王襄(1876-1965),著名古文字学家、金石考证学家、古器物、碑帖鉴藏家,字纶阁,别号簠室,天津人。1897年天津县学成为生员。1906年考入京师高等实业学堂学习矿科,后去汉阳煤矿实习,毕业奖举人,授知县,分发河南录用。1914年起任盐务稽核所文牍科员,随工作调动,先后转迁闽、川、浙、鄂及长芦各处二十余年。六十四岁时退辞归里,曾任淑修小学校长,崇化学会讲师。虽然从事的工作杂乱琐碎,但工作之余,王襄还有其终生倾心的事业,他从二十岁起,即酷好考古研究,为我国最早鉴识及收藏研究甲骨文字之人,而且在考古学、甲骨文研究方面堪称先贤大家。

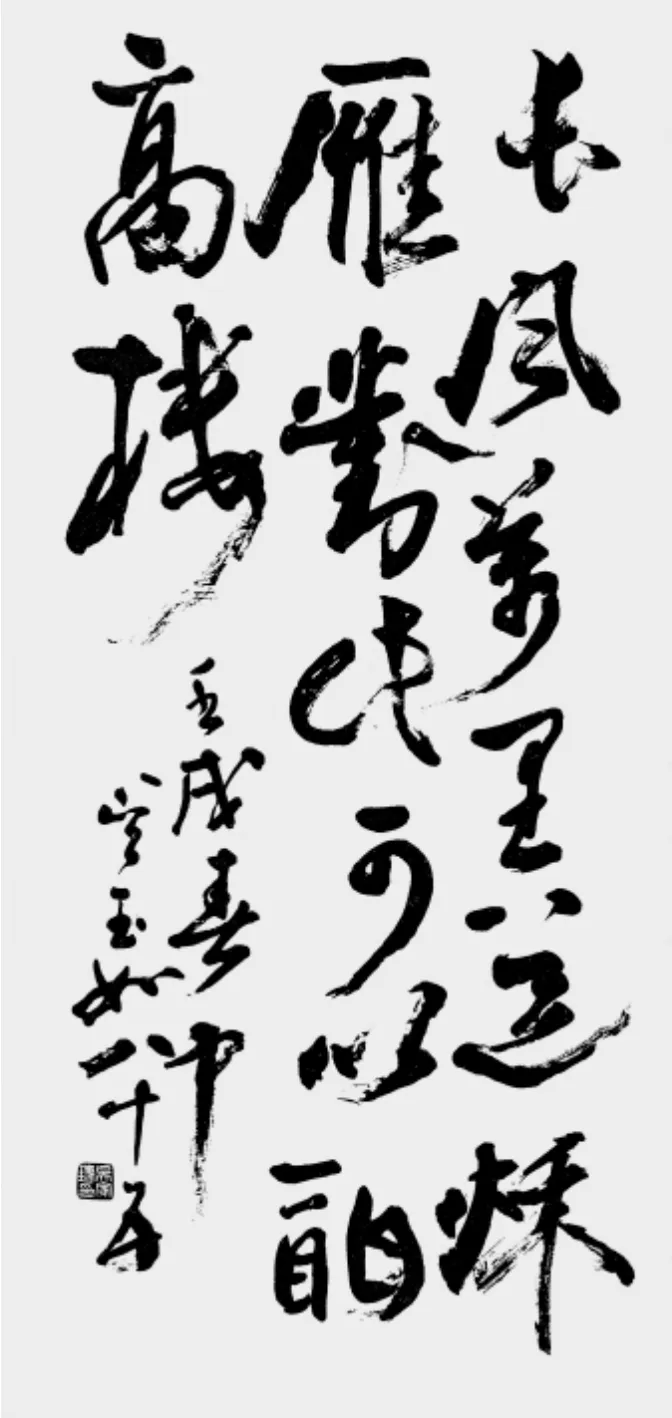

吴玉如书法

作为甲骨学家,早年尽管他家境贫寒,但总是千方百计购求殷墟甲骨文,并为保护这一古代优秀文化遗产做出了巨大努力。抗战期间和解放战争期间,他曾先后拒绝各种威逼利诱,竭尽全力保存好他所收集的国宝——甲骨文。王襄曾卓有先见地说过,甲骨是祖国的瑰宝,现在没有新的发现,将来也不会发现的很多。卖给那些大学,都是外国建立的,将来也会流失异邦。等到中国人想研究就困难了!而今,当我们看到我国敦煌的成千上万卷珍贵资料躺在异国他乡的大英博物馆里时,我们是何等的悲伤。所幸,我们的甲骨,赖有王襄这样的有识之士而得以幸存。新中国的成立,给这位年逾古稀的老学者注入了新的活力,王襄先后被聘为天津市文史研究馆馆员,天津市政协委员,中国科学院历史研究所《甲骨文会集》编辑委员会委员。1952年,王襄出任天津文史研究馆馆长,他毅然将毕生搜购珍藏的甲骨文全部献给了国家。他在自己的岗位上,倾尽全力推动促进了我国古文字学和考古学的发展。

王襄在甲骨文研究方面著作丰厚,学术成就高,影响大。1949年,王襄在74岁高龄的时候,完成了《古文流变臆说》一书的写作,全书就甲骨文、金文推论、考证我国文字演变的规律,列举了甲骨文69个字,金文75个字。此后又反复斟酌删改3次,于1957年出版。他晚年的另一部代表著作,则是《殷代贞史待征录》,全书共8节,采用卜辞断代的方法,列举了古代占卜师一共87名,还记录了每一位占卜师的相关活动。晚年又著有《古文流变臆说》(1964),考甲骨文69字、金文75字,提出了一些独到的见解。其他如《簠室殷契类纂》《簠室殷契征文》,都有很高的学术价值,为研究甲骨文字的罗振玉、商承祚、王国维等所推重。除甲骨文研究外,王襄先生在金石、陶器和简策等方面均有专深的研究,并取得重要成果。主要专著有《毛公鼎释文》《滕县汉石刻画记》《三体石经考录本》《古镜写影》《宋钱志异录》《纶阁所抚金石文字》《古陶今释》《古陶残器絮语》《流沙坠简勘误记》和《秦前文字韵林》等。除上举有关古文字专著外,学识渊博的王襄先生还有自己的诗文别集和四部杂著,主要有《纶阁文稿》《纶阁诗稿》《簠室题跋》《簠室笔记》《簠室杂抄》《簠室课余杂抄》《簠室丛录》《丛录备志》《两汉文物举例》和《入蜀琐记》等。王襄先生学识渊博,胸藏万具,不仅专擅甲骨研究,博通金石考古,对书画、鼎钟、砖瓦、碑帖等无一不精;而且能诗文,善书法,尤以篆、楷名世。只不过由于王襄先生在古文字研究方面的巨大成就掩盖了他在书法方面的名声,“先生书法高古,胎息极厚,大篆直追三代,最喜大盂鼎;小篆可以方驾先秦。私淑吴大澂。实有过无不及”。论者认为,王襄先生的大篆书法,在结构的变化和笔法的继承上都超过了吴大澂。先生在世时慕其书法,拜门求教和求书者往往络绎不绝。王襄传世的书法多以金文为主。作为一名古文字学家,他的金文作品,用字正确,绝无谬误。其书法风貌,结体方整,线条凝重、坚实,布局爽朗,既有恬淡超然的儒雅的书卷气,又不失刚劲有力,挺拔之中含蕴高古、温和,不板滞,也不轻率浮滑,真是字如其人。其楷书取法六朝,用笔刚劲、厚重,结体拙中见工。王襄先生为人谦和诚朴、平易近人,学富五车,著作等身,一生孜孜以求,穷毕生精力于研究的事业,其人品、其孜孜不倦的精神都是后学者应该深切怀念和学习的。

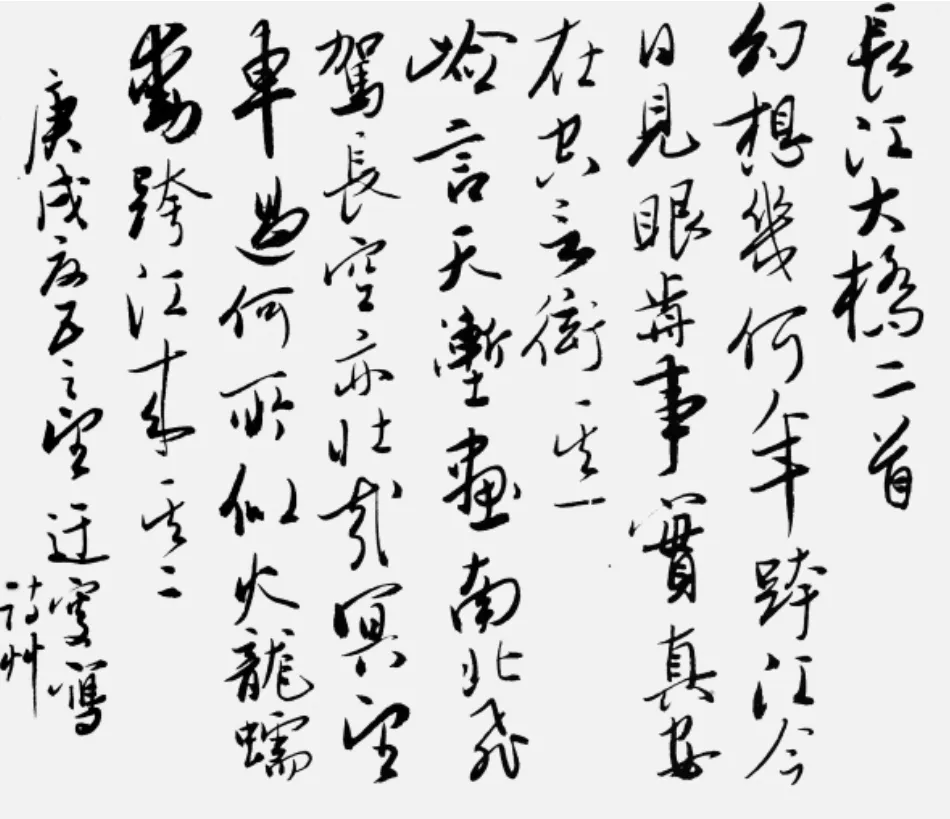

吴玉如,不仅是天津而且是中国近现代书法的一面旗帜。放眼于中国,书法史上能够占有一席之位的,非吴玉如莫属。陈振濂先生在他的《现代中国书法史》一书中说过,若论天津近现代有哪些书法名人,我们不得不首推吴玉如。当时与他相伯仲的华世奎、赵声伯、孟广慧等人则湮灭无闻,致使现在要查找身世也十分艰难,我想这就是时代的选择,时代需要的正是吴玉如式的书家。确实,像孟广慧这样的天津名家,如果放之全国,其影响和地位就式微了,但吴玉如的成就和名望则是名闻天下的,吴玉如,名家禄,字玉如,后以字行。1898年出生于南京,其父吴彝年,字佑民,安徽泾县茂林人,其母顾氏,为清末南京著名诗人顾云之女,久寓津门。早年号茂林居士,晚年自署迂叟,1982年8月于津门病逝。吴玉如早年就读于天津南开学校,与周恩来同班,在校期间,由于品学兼优,深受校长严范孙、张伯苓二位先生赏识和奖掖。18岁时入北京大学预科,不久转入朝阳大学,旋即因父逝世辍学,生活发生巨大变故。从此开始了为生活而奔波的岁月,辗转于吉林、黑龙江等地。但其间,他的学问、书法并没有因此而荒废,而是日益精进,他参加了哈尔滨著名的“松滨吟社”并成为重要成员,其他成员还有当时诗界文坛耆宿如陈浏、成多禄、钟广生、张朝墉等。1931年“九一八事变”爆发后,率家眷入关避难,其全部家产化为乌有,多年倾心收藏的万余卷图书、碑帖也毁于兵燹。1933年,在其36岁时回到天津,为衣食奔走京、济、宁、沪、杭等地。

1936年吴玉如在39岁时受张伯苓先生之聘请,并函准返母校任南开大学商学院国文教师兼经济研究所秘书。暑假后,任文学院大一国文教师。1937年“七七事变”爆发,未能随合并后的西南联大南迁。1942年秋,在其45岁时于天津永安饭店(今天津美术展览馆)举办为期两周的书法展,展品共约三百余件,真、草、隶、篆、行诸体皆备,有擘窠大字,有蝇头小楷,扇面、横幅、条幅、对联、中堂、扇面、条屏等等,形式也是丰富多彩,展览十分成功。这是吴玉如先生生平唯一的一次展览。时人曹伯舫评曰“三百年来无此大手笔”。抗战胜利后受聘于天津工商学院国文系,后天津工商学院改为津沽大学。任津沽大学国文系主任,并延请裴学海授训诂,寿石工、俞平伯授诗词,华梓深授戏曲,此皆一代知名学者。1951年54岁时辞职。自此年始,以“迂叟”为号。以授徒鬻字自给,其间为中华书局、商务印书馆校勘古籍。“文化大革命”期间,万余卷藏书及碑帖化为灰烬。吴玉如先生一生为人刚正不阿,从不随波逐流,这也是其之所以在书法方面能够取得如此卓越成就的原因之一。晚年天津市文史研究馆恢复工作,被聘为馆员。1981年84岁时当选天津市政协委员、中国书法家协会名誉理事。1982年病逝。他的作品出版有《吴玉如书法集》《迂叟自书诗稿》《吴玉如临乐毅论遗墨》《迂叟魏书千字文》《吴玉如先生行书册》《吴玉如行书千字文》等。

王学仲书法

孙其峰书法

20世纪五六十年代,吴玉如辞去公职,基本在家以授徒鬻字自给,这也给了他充分的时间和自由在书法的天地里耕耘,最终形成自己的独特面貌和卓越成就。

吴玉如书法成就最突出的当数行草书,尤其是行书。其行书跌宕起伏、结构多变而又出乎自然,正欹相间、意态优美,充满动感,深得“二王”精髓,尤其深得王珣《伯远帖》的神采,“二王书与杜甫诗,冠绝古今,如多面体钻石,后人得其一棱一角,便能名家,此须自家苦用心力,非假外力吹捧以成名也”。吴玉如将《兰亭》《圣教序》烂熟于心、于腕下,既得行楷之最上乘法,又慧目独具地看到魏碑《元略墓志》的特长,即超越一般魏碑都以方笔楷书为主,而《元略墓志》却是方圆兼容的行楷。更重要的是吴先生从《元略墓志》看到了魏晋人那种风流洒脱、心定神完、从容不迫的林下风范,真正在精神上实现碑与帖的完美统一。晚年吴玉如的书法进入化境,书风为之一变,与之前的书法飘逸俊美相比,有了新的质变,笔力雄强,变化丰富,渴笔增多,线条更加苍劲、凝重,更具有金石气,同时又爽爽有飞动之态,傲然不屈、流荡不羁的风云之气跃然纸上,此时,他的人格、精神气质已经完全融汇到书法之中,无疑,他的笔墨已经进入自由境界。如他在85岁时所书的对联“未必文章憎老寿,愿将强健入新年”,展示了其碑帖完美融合,矫健、厚重又意态自如的行书佳作。

吴玉如的草书,是以晋人特别是“二王”父子为旨归,又能汲取自晋以降至于清初诸家之优者而成的。他草书能融合“二王”的意态潇洒、林下之致,又具有颜真卿的浑厚沉着、黄庭坚的飞扬瘦劲、鲜于枢的空灵清爽、王铎的淋漓大气,尽收腕底,所以吴先生的草书淋漓痛快、劲挺沉着。他中早年草书以“二王”为宗,未离晋人,以清秀、干净、空灵为主,其特有的书卷气也和他的楷书、行书一样。到了中晚年则如江河万里,在浩荡之后归于大气磅礴为主,这实际是受到王铎的影响,同时书卷气、空灵法都早已底定于腕下,万变千化,融合各家而不露痕迹。总之,吴玉如先生的行草书,于规矩中蕴绚丽,平淡中见风采,如行云流水,浑然天成;挥洒时如奔泉飞瀑,静穆又如古柏参天,意境幽远。他的传世作品也以行草书为主。

吴玉如书法真、草、隶、篆四体兼备而无一不精,大字温润劲健,小字清莹秀美。其超凡脱俗、古韵空灵之气非学养至深巨得天赐者所不能为也。经几十年的博览勤习专研,能融合诸家风格,并取唐、宋、元、清各朝名家之长,但又以二王为归依,使其形成了端丽秀劲、遒健豪放、空灵飘逸的独特风格,对后世影响深远。吴玉如先生的朋辈之中,多为饱学之士,如人们熟知的成多禄、俞平伯、章士钊、张伯驹、寿石工、叶圣陶、梁漱溟以及顾随、启功等,他们对吴玉如先生书法的称颂异口同声,赵朴初先生讲:“玉如先生书,龙腾虎卧,意态不可方拟。”张伯驹先生说:“晋唐之风,当代巨擘。”孤桐老人章士钊为《吴玉如书册》题诗中有:“泾县吴夫子,佳书胜倦翁。”(倦翁,是清代著名书法家包世臣的号,包世臣也是泾县人,是吴玉如的同乡前辈,著有《艺舟双楫》。)吴玉如在书法上取得如此杰出的成就,天赋是不可忽视的重要因素,但其几十年如一日,兢兢业业、艰苦探索、寒暑不辍、寝馈以之,“学书,果重天赋,抑人力乎?吾以为恃天资高,每不能竟其业,盖见异思迁,遂成自画。资禀反以病已矣。痴又终不得超凡入圣,而后知天赋与力学,二者不可偏废也”。最终吴玉如达到出神入化的高境界,成为书法史的一座高峰。

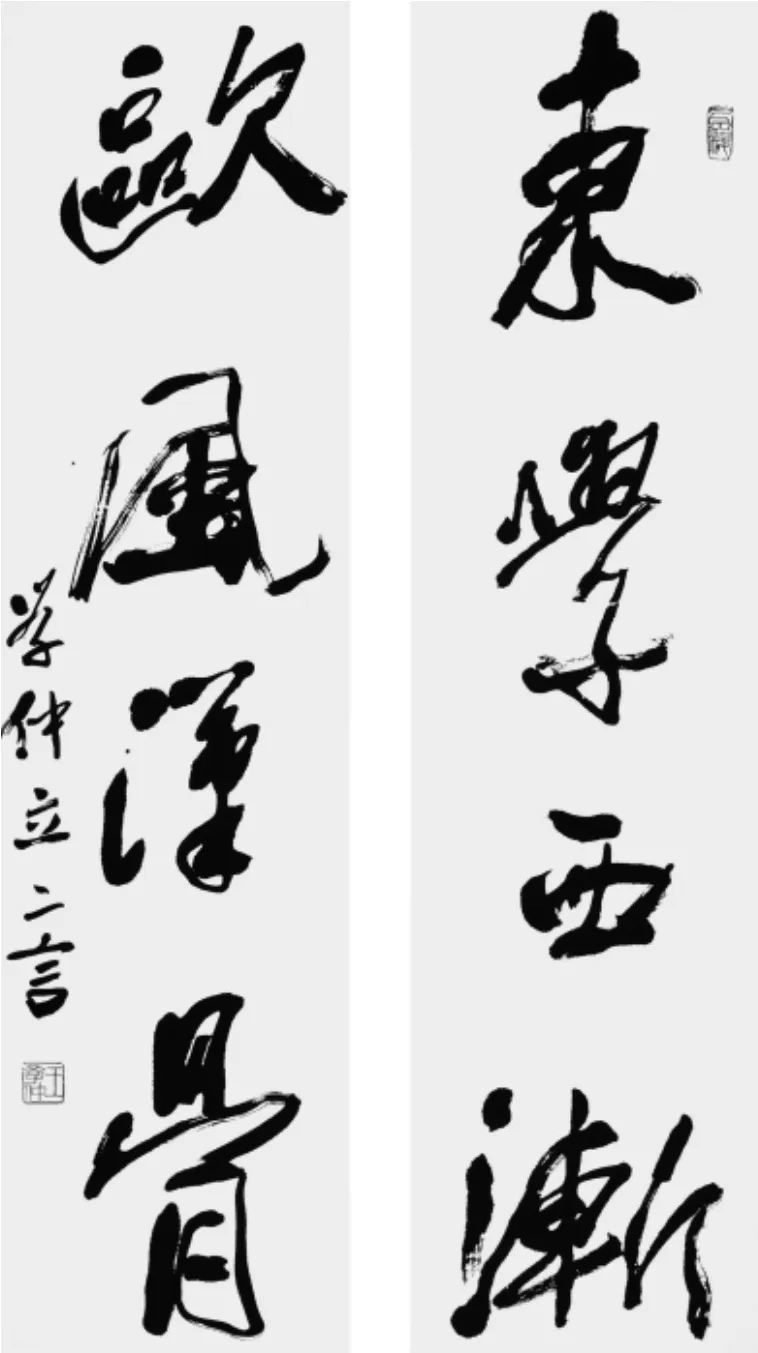

王学仲,1925年生于山东省滕县,自幼爱好书画,1942年考入北京京华美术学院国画系学习,跟随邱石冥学习花卉,吴镜汀学习山水,容庚学习金石文学,同时也接受齐白石、黄宾虹、张伯英等大家的指导,从此奠定了他以山水画为从事的专业。新中国成立后由北平国立艺专墨画科转入中央美术学院绘画系,学习年画及油画,曾受到过徐悲鸿、李可染等画家传授,毕业被分配到天津大学任美术教师。曾任中国书法家协会副主席、天津市书法家协会主席。他一生沉醉在艺术的世界里,有着丰富的艺术成就,在创作与理论,书法和绘画,诗词与歌赋、艺术教育和文化交流等方面都取得了丰硕的成果。他学贯中西、胸襟宽广,深入地继承了中国画的优良传统,又能借鉴西洋画的有益内容,自觉地将诗、书、画熔为一炉,大胆革新,作品继往开来、气韵生动。出版有《书法举要》《中国画学谱》《夜泊画集》《王学仲画集》《王学仲书法选》《王学仲书画诗文集》(日文版)等。10卷本《王学仲文集》则收入了他的旧体诗文、新诗、散文、小说、杂谈、文艺评论和艺术专著等作品,共计两百余万字。

王学仲的书法主要取法于魏碑大字楷书和以魏碑摩崖为支撑的行草书,结合“二王”帖,将碑的厚重与帖的俊逸很好地糅进了行草,加上于右任草书的风神,用笔简洁厚重,灵动而凝重,形成了自己激越沉雄的风格。《碑帖经书分三派论》是王学仲继清代阮元提出南北书派论和北碑南帖论之后有的又一思考。王学仲提出在碑、帖两派之外存在经派书学,不仅因它数量巨大,自具面貌,还因为它同碑和帖之间在书写内容、书写环境、书家情况,以及审美趋向等方面都存在着明显差异。他对经派书法的历史渊源、发展过程、分布状况,以及对后世的影响等方面都进行了细致的考察。虽然在一些具体问题上存在不同看法,但却可以说是发前人所未发。王学仲自觉地担当了弘扬中华民族传统文化的旗手,他在长期的艺术实践中,总结出了三则治学主张,即:二言——欧风汉骨,东学西行;四感——文化的厚重感,历史的沧桑感,诗人的苍凉感,艺术的高贵感;四我——扬我国风,励我民魂,求我时尚,写我怀抱。王学仲,诗、文、书、画四绝,著作等身。他不仅是一位诗文书画皆有建树的文化学者,还是一位具有独立见解和开拓精神的书画理论家、美学思想家。表现出他对祖国优秀传统文化的热爱之情。他为人风骨爽朗,胸襟旷达,淡泊名利,奖掖后学,诲人不倦,自始至终践行了文人书画家的理念。

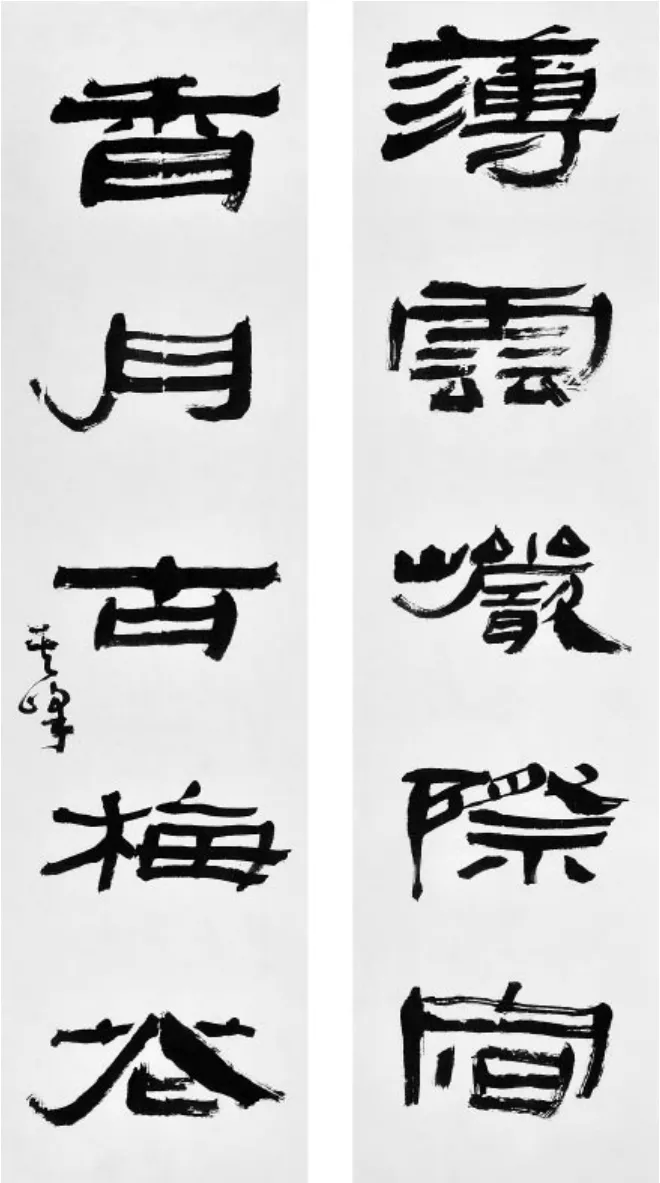

孙其峰,男,汉族,1920年生,山东招远人,国立北平艺专毕业,天津美术学院终身教授,文化部中国画研究院院部委员,中国美术家协会理事,中国书法家协会理事,西泠印社理事,享受国务院特殊贡献津贴专家,天津当代美术教育(高等美术教育和社会美术教育)的重要奠基人,曾任天津美术学院副院长。

孙其峰先生的习书,幼承家学。从颜、赵切入传统正学,至弱冠之年,已然研习了《史晨》《曹全》,又先后涉猎了《张迁》《石门颂》《乙瑛》《礼器》诸碑,使东汉成熟期各碑了然于胸。1944年孙先生考入了北平国立艺专国画科,这既是他人生的重要转折,也是艺术生涯的新里程。在学校曾先后受教于徐悲鸿、黄宾虹、李苦禅、秦仲文、王友石、汪慎生等先生,他们都是书画皆精的大家。在北平艺专就学之际,又有黄宾虹、寿石工、秦仲文、徐悲鸿授业,使先生学识大进,得以领悟传统之真谛。通过精研历代书论、画论,广泛深入文史哲典籍,多方位探求,使先生艺术观念得以筑基和洗礼,远离了世俗的浅见、妄思与盲行,从而探得学书之正路,渐明艺理和书法艺术之堂奥。

1952年,32岁的孙其峰调入天津河北师范学院。1954年时,34岁的孙其峰在紧张的政治运动和工作之余,仍见缝插针作画、刻印,挥写不倦。一有空闲便去拜访请教在天津的前辈画家刘奎龄、刘子久等。1962年9月,河北美术学院改名为河北艺术师范学院,孙其峰任美术系系主任、讲师。是年加入中国美术家协会。南赴桂林、阳朔、湛江、广州,北至官厅水库、张家口、北戴河等地写生。创作山水、花鸟画近百幅,治印数十方。1966年丙午,“文化大革命”开始,作为当权派、学术权威被关入“牛棚”。多年积累的笔记、画稿、画册、书籍等被抄走。但在“牛棚”劳动“改造”过程中,曾为阎丽川等人刻过印章,在“批斗会”上仍不忘书画创作。

孙其峰的书法能融汇古篆之中锋、韵味,隶之提按用锋,楷之藏锋、点画,行之用笔顾盼,草之使转、贯通,加之以篆刻的刀、石之趣,为一体。尤其是其对风采各异的汉碑隶书,心摹手追,多年不辍,汉碑刻隶书的凝重、雄奇、朴茂、严整、伟岸和柔美的品格特征在先生笔下已挥洒自如,取简帛书的自然洒脱,将简书横扁结体、纯任自然的风貌与碑刻筋骨雄劲、气象浑穆的神髓熔于一炉,碑简兼师,创造了姿致洒脱、风骨遒劲、朴厚劲健的新风格,在碑简融合的道路上探索出了一条成功之路,并为当代隶书奠定了重要基础,其隶书足开一代隶书之风。还特别值得一提的是,孙其峰先生的书法能够融入绘画元素,互相借鉴,他的以画入书,表现在三个方面,即绘画风格的渗入、绘画意象的渗入以及绘画墨性的渗入。将绘画立形取意,予以书法性的阐发,书中有画,画中有书,相得益彰,完美结合。用墨的干、湿、浓、淡,淡墨与涨墨,用墨层次丰富;笔锋的正、侧、逆、顺、藏灵活多变。将丰富多变的绘画笔墨技巧自然而然地运用到了书法之中,大大提高了笔墨语言的艺术表现力。

篆刻,是孙其峰先生的书法艺术成就的重要一部分。他的篆刻早年受业于寿石工和金禹民两位先生,加之舅父王友石的授业传道,使得孙其峰的篆刻得以入堂奥。其篆刻,宗法秦汉,又能吸收陶文、瓦当及古货币、兵器文字,以及周、秦、汉碑版额铭文字特色,观其刀法,变幻自如,不刻意,不拖沓,既能大刀阔斧,又能精妙入微,形成简净空明典雅而雍容的独特刀痕,与大篆、金文的高古浑然而简约相辅相融。印文朴拙,字近正体,方便通认而印风或明丽清癯,或古韵刚柔,仍不失境界开阔,意趣高远更升品位,故使崇爱者众。

吴玉如书法

二、其他名家

穆子荆(1900—1985),原名家鼐,号炳炎,回族。出身津门富商正兴德茶庄之家,天津八大家之一。自小好学古文书法,毕业于北洋大学。晚年则以“西园老人”“梯云山樵”自号。曾任天津书法家协会副主席。一生主攻楷书。初学欧阳询,后宗翁同龢,既得欧书严谨凝重,又得翁书运笔神采,而自成一家。

王坚白(1901—1988)名锡珩,以字行,晚号老坚,室名钟不惑斋,天津人。早年入南开中学求学,后转省立一中。毕业后终生从事教育事业。其家为津门望族,家藏旧帖古拓极丰,从少时习书,数十年如一日。初习“二王”,继学钟繇、虞世南,后学草书,又师从陈翯洲学章草,眼界大开。所作以大草、章草为主,淳朴浑厚,有大丈夫气。

龚望(1914—2001),又名望宾,字作家,亦署迂公、人迂,号沙曲散人,天津人。学识渊博,于经史、金石、诗词、训诂多有研究,嗜文物,精鉴赏。书法求教于书法家陈翯洲先生,诸体皆能,尤精于隶书,下笔能融甲骨、篆籀诸法于隶中,变化万方,气象雄浑天成,有自家风貌。曾任天津书法家协会副主席、天津佛教协会名誉会长等职。早年从师求学于天津国学研究社、崇化学会,随著名学者李实忱、高彤皆、章式之诸先生学习,于经史、金石、训诂皆有精到的研究,又精鉴赏、喜收藏,所藏之典籍、碑帖、造像、汉印、古陶、吉金等甚富。晚年喜用长锋鸡颖挥写,风格独具,点画形端,多成化境,典雅古朴之气甚浓。其人儒雅宽厚,淡泊名利,超然大度,人如其字,独具风骨。

王颂余(1910-2005),原名文绪,天津市人。1926年在天津汇文中学读书,1934年受业于章(太炎)氏国画讲习会。1936年先后从溥心畬、刘子久学画,1938年从溥默公学书法,师从章太炎、闻一多学习古典文学。早年在银行工作,1949年兼在津沽大学中国文学系任教,1958年起在河北省艺术师范学院(后为天津美术学院)任教,曾任天津市书法家协会副主席、天津美术家协会副主席等职。擅山水,所作构图新奇,笔墨老辣,别具一格;工书法,出版有《中国画技法述要》《书法结体探津》《王颂余书画选》等。

王颂余在幼时即学习书法,15岁时又拜津门书法名家张君寿为师。从魏碑入手,临习《张猛龙》《苏孝慈碑》,进而再临《张迁碑》《天发神谶碑》《龙门二十品》等。其间多次得到当时暂居津门的罗振玉的教诲,罗振玉渊博的学识和丰富的收藏,为年轻的王颂余打开眼界,起书法先碑后帖,后又归结在赵体书风上。后王颂余先生经溥心畬介绍又开始跟随溥修学习书法。溥修的教学方法很具有现代性,溥修要求颂余先生每次要针对一个字形变换十种不同的构成方式,这种对造型能力和书法创作意识的培养,对王颂余先生以后的发展,尤其是他晚年成功变法,有着至关重要的作用。有名师指导,加上王颂余本人的努力和聪慧,在碑帖融合的基础上,逐步形成了稳健、静穆、遒劲、筋骨内含的风格,让人感受到“书贵瘦硬方通神”的境界;他的用笔非常灵活,不拘泥于直管中锋的行笔旧则,或拖笔或侧锋,随心所欲,笔管左右倒伏上下翻飞,真正达到了自由的境界;在结体上,变化多端,欹正相生。一是因正就正,因偏就偏,或是反其道而行之,即“令长者短之,短者长之”,制造矛盾,在不平衡中求得平衡。同时深入研究简牍、碑版、砖刻、经卷中字的结构变化,吸收其中可资利用的部分。

李骆公(1917—1992),中国著名书画篆刻艺术家、艺术教育家,为天津美术学院创始人之一。李骆公原名英,后名立民,笔名黑沙骆,晚年名骆公。历任中国书法家协会理事,中国美术家协会会员,中国美术家协会天津分会副主席,桂林书画院院长、名誉院长,中国美术家协会广西分会副主席,广西书画院副院长等职。1969年李骆公被下放到广西,坚持草篆书法和篆刻研究。1969年后精研草篆,作品新颖奇绝,壮阔大气,别具一格。出版有《李骆公书法篆刻集》。

李骆公先生出身贫苦,自幼勤奋好学,喜好绘画、书法、篆刻,青少年时代受到陈子奋、刘海粟、王个簃、关良等艺术家的熏陶,成绩显著,24岁曾在上海举办个人画展。后在亲友资助下赴日本留学,攻习油画,取得了优异的成绩,回国后从事美术教育工作。以西方形式美加上中国传统艺术的理念来探索书法篆刻,是李骆公对金石篆刻艺术的创新与革命。李骆公擅长篆刻及篆书,篆刻享誉较早,李骆公的艺术,在于他的创新精神。他的书法与篆刻,追求民族传统,又有时代精神的探索。他热爱民族传统,但竭力主张大胆创新;他热爱东西方现代艺术大师,又竭力主张民族化、时代化。20世纪60年代初期,他着重研究吴昌硕和齐白石的篆刻艺术。后来,骆公先生系统地研究了甲骨文、金文、古玺、秦汉印、封泥及明清、近代篆刻家的作品。他特别喜欢古玺、封泥及吴昌硕、李苦禅、赵古泥、邓散木、钱瘦铁、宁斧成的篆刻艺术。善于吸收古今各家之长,发扬光大。他的篆刻作品,不论是诗文印、艺术闲章、名章及别号印等,都要苦心经营,他自己说:“我的每方图章都要表达我的思想感情和艺术观。”他治印擅把对象的性格特征、艺术风格表现出来,如《方化》《关良画戏》等。根据内容和对象的不同,创造出不同的艺术形式,如有的雄浑粗犷,有的刚劲奔放,有的似波涛汹涌,有的如烟雨迷离,有的鸟语花香,富有诗情画意。他还从马蒂斯、毕加索等现代派绘画,甚至风云、烟雨、雪花、波浪、钉痕、蛛网等自然现象中受到启发,迁想妙得于草篆和篆刻作品上。构图中求奇险,求运动感,寓平衡于险、动之中;朱文印印文与印边笔断意连,具有空灵、剔透活泼、生动自然之特点,白文印印文、印面、印边求其残损剥落笔画粘连之美,显得浓郁、浑厚、古朴。夸张、变形、装饰的艺术手法大胆成功地运用在草篆及篆刻上,这是决定他的艺术具有浑厚古拙、风骨铮铮、大气磅礴、不落俗套的鲜明泼辣艺术风格的重要因素。不受传统印章的方圆形局限,还采取方扁长梯形、鼓形、椭圆形等,求得组印的整体章法变化,取得稳定与浑厚的效果。反对机械教条,求其生动自然。李骆公先生对我国篆刻艺术事业做出了突出成就,有人称他的篆刻是篆刻中的大写意,他开创了草篆和篆刻艺术的新面貌。

小结

20世纪五六十年代,是新中国成立初期,在文化领域,一方面,民国的成就、传统、影响在继续,成为影响、推动天津书法的重要的因素;另一方面,新中国成立,为天津书法的发展也注入新的力量。这一时期,作为过渡时期,天津的书家,在全国都有着重要的影响,其成就的取得是令人瞩目的。他们都是学识渊博的学者,为人谦逊、诚朴,淡泊名利,乐于育人,在书法上,既有名家先贤的指导,又能够博涉多优、用宏取精,集众家之长成就自己的面目,他们的书法有着丰富的文化内涵,书卷气浓厚。如吴玉如一生淡泊名利,谨言慎行,主张“士先器而后文艺”,且说“写字必先读书,学字先学做人”。他总是把学问、修养、道德、作字融会在一起言传身教于诸学子之前的。吴玉如先生授业,总是先从识字、治学、修身入手,然后再及其他,最后才是搦管、使转、临池,也就是他总是把“作字”放在中国文化之中来思考的。他对作字的要求,严戒入俗,法追高古,务须以德养书。书法是中国文化的组成部分,儒家的中庸之道,道家的自然观,禅宗的顿悟静修,中国哲学的人本精神,重人生、重人性、重生命的人本思想,都在中国书法中得到具体而深刻的体现,中国书法思想史,就是一部中国思想史的体现,中国书法的审美中蕴含着丰富的哲学思想,离开了中国文化的环境,书法只能是抽象的毫无生命力的纯线条意义的感性形式,正是中国传统文化的浸润,才使得中国书法具有如此丰厚的文化内涵,它的文化魅力和艺术魅力是我们用之不尽的精神调味品。正是这些先贤们,身体力行地秉承文化传承的重任,几十年如一日,兢兢业业、艰苦探索、寒暑不辍、寝馈以之,在书艺的领域里取得了骄人的成就,也成为中国书法文化中的璀璨的明星,他们在言行、著作、艺术创作上,处处体现着对中华民族传统文化发展的特殊使命感和崇高责任感。他们的艺德、人品、学识,是我们后学者学习的楷模,为我们在传承书法文化方面做出了榜样。

(李海亭系天津财经大学艺术学院教师)