针灸加埋线分期治疗周围性面瘫临床观察

2017-06-01胡翀妮崔星吴云天

胡翀妮 崔星 吴云天

针灸加埋线分期治疗周围性面瘫临床观察

胡翀妮 崔星 吴云天

目的 探讨针灸加埋线分期治疗周围性面瘫的治疗效果。方法 70例周围性面瘫患者随机分为观察组与对照组, 各35例。观察组患者依据病情采用针灸加埋线分期治疗, 对照组患者采用西医常规综合治疗, 分析比较两组患者治疗效果。结果 治疗后观察组治疗总有效率为94.3%, 明显高于对照组的71.4%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前两组面部麻痹程度评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组面部麻痹程度评分均明显改善, 且观察组改善幅度大于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 与西医常规综合治疗方法相比, 针灸加埋线分期治疗能够有效改善周围性面瘫患者面部神经麻痹程度, 提高治疗有效性, 因此在日后为周围性面瘫患者治疗时, 建议在分析患者病情的基础上, 推广使用针灸加埋线分期治疗方法。

针灸;埋线;分期治疗;西医;常规;综合治疗;周围性面瘫

周围性面瘫是一种常见的疾病, 该种疾病没有明显的年龄区别与性别区别, 当患者发生周围性面瘫时, 通常会表现出口眼歪斜、一侧表情肌瘫痪、眼裂缝无法闭合、不能皱眉,造成患者不能正常表现出自己情感的问题, 严重影响了患者正常生活[1-5]。在临床医学中发现导致该疾病的形成原因较多, 主要原因是患者面部表情肌群的运动功能发生了障碍,但同时酒精中毒、面部外伤、血管机能障碍、肿瘤等问题也会造成患者出现周围性面瘫, 为了找到更有效的治疗方式,本文进行了针灸加埋线分期治疗方法与西医常规综合方法治疗效果的对比研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料 此次临床研究资料选取了本院2015年12月~2016年12月收治的70例周围性面瘫患者, 并将70例周围性面瘫患者随机分为观察组与对照组, 各35例。观察组患者中男19例, 女16例, 年龄23~53岁, 平均年龄(36.9±7.5)岁, 病程5~9 d;对照组患者中男18例, 女17例,年龄22~52岁, 平均年龄(38.9±7.9)岁, 病程5~10 d。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。纳入与排除标准:两组患者均符合《耳鼻咽喉头颈外科学》中对周围性面瘫的判断标准, 患者出现了不能鼓腮、眼裂扩大、味觉减退、口眼歪斜等症状。排除发病时间<3 d、不符合《耳鼻咽喉头颈外科学》中对周围性面瘫判断标准的患者。

1.2 方法 为对照组患者实施西医常规综合治疗, 给予患者按规格定点服用维生素B12和维生素B1、胞二磷胆碱、低分子右旋糖酐、地塞米松等药物。观察组患者采用针灸加埋线分期治疗方法, 根据周围性面瘫患者所处时期, 分别进行不同的治疗内容。①对处于发展期的患者, 遵循祛邪通络原则, 将毫针快速浅位置的刺入患者双侧翳风、风池穴位, 并采用深入巨刺的方式刺入患者双侧合谷穴位, 对于发展期中风寒患者, 对迎香、地仓、下关、阳关等穴位进行针灸, 同时可根据患者病情使用艾条进行艾灸, 针灸时间为30 min左右。穴位埋线, 采用5号注射针针头作套管, 0.3×40埋线针作针芯, 将己消毒的PETERS 0SURGICAL可吸收手术缝合线(规格18S20E 3/0), 线体剪成约2 cm长度放入针头备用。常规消毒局部皮肤, 左手拇食指绷紧进针部位, 右手持针速刺到所需深度;当出现针感后, 边推针芯, 边退针头, 即可将羊肠线埋在穴位的肌层内, 针孔处敷盖创可贴。选穴患侧:迎香、地仓、颊车, 四白。②遵照扶正祛邪原则为静止期患者进行针灸, 时间为30 min。主要针灸穴位为患者的下关、翳风、迎香、四白、头维、太阳、牵正、人中、承浆等穴位, 在起针后采用火罐的方式深化治疗效果。除此以外, 还要取患者人中、鱼腰、阳白、承浆、迎香、地仓等局部穴位进行治疗,整体上该阶段患者需要进行2个疗程的治疗, 每次治疗次数为10次, 当完成第1次治疗后, 在间隔3 d的基础上开展第2次治疗。穴位埋线患侧(眉冲、颊车、地仓、下关)、对侧合谷、双侧足三里, 10 d治疗1次。③对恢复期患者要采用远端与局部取穴相结合的方式进行治疗, 大多会使用到隔姜灸或温针灸的方式, 主要针灸穴位为患者足三里、攒竹、阳白、地仓、迎香、合谷、下关, 针灸时间同静止期一样为30 min,并在针灸后使用闪罐的方式为患者侧面部进行数次拔罐, 至患者侧面部皮肤呈现潮红为止, 闪罐使用频率为每3天进行1次。穴位埋线:患侧(四白、地仓)双侧(足三里、血海、脾俞、肾俞)并根据患者恢复情况, 酌情局部选穴。

1.3 观察指标及疗效判定标准 根据中医学对周围性面瘫疾病的评判标准, 判断两组患者治疗效果, 同时比较两组患者在治疗前后面部神经麻痹程度评分, 分数越低, 面部麻痹程度越轻。疗效判定标准如下:显效:患者体征及症状消失,两侧面部动作完全对称;有效:患者面部瘫痪情况有所好转,鼓腮、闭眼、露齿等动作都有明显的改善;无效:患者面部情况在治疗后没有发生变化。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS25.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

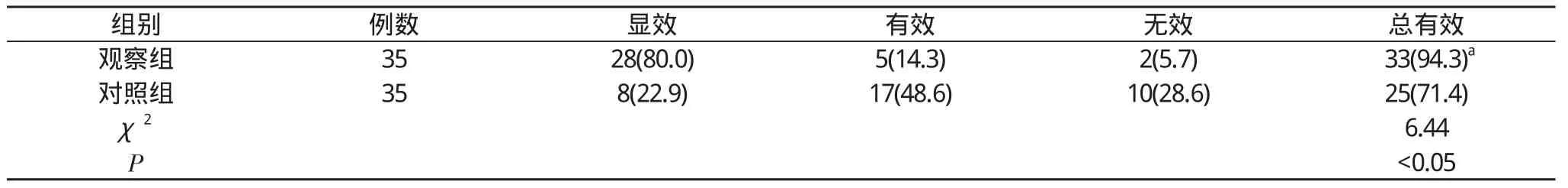

2.1 两组治疗总有效率比较 治疗后观察组治疗总有效率为94.3%, 明显高于对照组的71.4%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

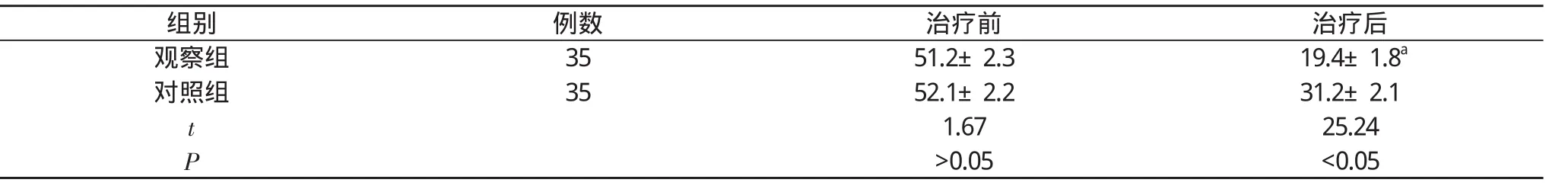

2.2 两组治疗前后面部麻痹程度评分比较 治疗前两组面部麻痹程度评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组面部麻痹程度评分均明显改善, 且观察组改善幅度大于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组治疗总有效率比较[n(%)]

表2 两组治疗前后面部麻痹程度评分比较

表2 两组治疗前后面部麻痹程度评分比较

注:与对照组比较,aP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后观察组 35 51.2±2.3 19.4±1.8a对照组 35 52.1±2.2 31.2±2.1 t 1.67 25.24 P >0.05 <0.05

3 讨论

在我国传统医学领域中, 周围性面瘫属于“口眼歪斜”范畴, 当患者发生周围性面瘫时, 常会伴有一侧面部肌肉无力, 不能顺利进行皱眉、闭眼、鼓腮等动作, 除此以外患者还会出现口角下垂, 甚至流口水的现象, 严重影响了患者正常生活, 对于心理承受能力差的患者来说, 还会降低他们生活的质量, 造成患者出现抑郁疾病[6-11]。导致周围性面瘫疾病的原因是多发的, 最根本的原因是患者面部神经受到损伤,面部神经是每一个人身体中最长的神经, 但同时也是十分脆弱、极容易受损的神经, 当面部神经脉络发生任何病变时都可能导致患者出现周围性面瘫, 也正因为如此, 周围性面瘫成为了一种常见的疾病。

由于以往缺少对周围性面瘫疾病的重视, 认为采用先进的治疗技术能够有效改善患者症状, 因此在以往的治疗过程中通常采用了西医常规综合治疗方法, 然而在医学研究、临床治疗的过程中发现该种方法效果并不十分明显, 影响了患者生活质量, 为此相关学者在不断研究中发现中医领域的针灸分期治疗方法能够改善患者病情[12-15], 为了更深入的探究针灸分期方法与西医常规综合治疗方法的治疗效果, 本次临床研究就采用对比实验的方式, 为观察组患者使用了针灸加埋线分期治疗方法。根据周围性面瘫患者在发病过程中会经历三个阶段, 分别为发展期、静止期与恢复期, 因此在治疗时,为不同阶段患者以不同的方法针灸了不同穴位, 意图通过疏通患者面部静脉, 降低患者面部肌肉麻痹程度, 在不损伤患者神经的情况下, 提高患者内部血液循环的流畅度, 从而使患者能够准确做出各种面部表情。

针灸主要是将银针刺入相应的穴位, 达到刺激穴位的效果, 恢复穴位机能, 有效治疗面瘫。但在大量的调查研究中发现, 很多面瘫患者单纯采用针灸效果不大, 而为了进一步提升面瘫疾病的治疗效果, 应通过针灸加埋线的方式对患者进行分期治疗。所谓“埋线”主要是将羊肠线刺入到穴位中,若干天后人体将其吸收掉, 会起到长时间刺激穴位的目的,恢复穴位功效促进面瘫恢复。面瘫对患者的生活产生极大影响, 不仅影响到患者的面容, 更直接影响到患者的心理健康,甚至让患者失去自信, 因此, 在面瘫疾病发生时应及时治疗,做到早治疗、早康复, 改善患者的生活质量。面瘫主要是面部穴位机能缺失而导致, 如果面瘫疾病不能及早治疗的话,会导致穴位长久处于封闭状态, 很难再次打开, 面瘫多是因面部、耳部遭受风寒或人体正气不足等导致, 如果尝试多种治疗方法无效的话, 最后可以选择针灸加埋线的方式, 整个埋线过程中, 主要应用了穴位的封闭效应、刺血效应、针刺效应、埋针效应、留针效应等, 通过刺激穴位达到疏经活络、调解面部经络功能、促进气血运行、促进面神经麻痹功能的恢复等, 另外, 埋线后应及时护理面部, 适当活动嘴唇, 如,吹口哨等, 逐渐促进穴位机能的恢复。

本研究结果显示, 采用针灸加埋线分期治疗的观察组治疗总有效率为94.3%, 明显高于西医常规综合治疗对照组的71.4%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前两组面部麻痹程度评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组面部麻痹程度评分均明显改善, 且观察组改善幅度大于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 针灸加埋线分期治疗方法能够根据患者患病所处时期, 有针对性的为患者进行针灸, 能够有效的缩短治疗周期, 提高治疗效果, 使患者面部肌肉尽可能的恢复正常,保证患者生活质量, 因此在后期为周围性面瘫患者治疗时,建议在分析患者病情的基础上, 推广使用针灸加埋线分期治疗方法。

[1] 李莹, 张中一, 陈跃来, 等.巨刺法治疗急性期周围性面瘫临床疗效观察.中国针灸, 2015, 35(1):7-10.

[2] 李梅梅.针灸综合治疗周围性面瘫的疗效观察及护理.医学信息, 2015, 9(17):142-143.

[3] 李海洲, 那学武, 朱丽明, 等.鼠神经生长因子治疗周围性面瘫疗效观察.中国现代医药杂志, 2015(1):47-49.

[4] 唐晓敏, 丁锐, 王奇.针灸分期治疗周围性面瘫的临床观察.中西医结合心脑血管病杂志, 2015, 23(18):38-39.

[5] 王贵友, 马正勇, 赵明, 等.透刺结合灸法治疗周围性面瘫的临床观察.四川中医, 2015(1):152-154.

[6] 徐碧林, 刘鸿, 郭兴化, 等.针刺配合中药治疗周围性面瘫40例疗效观察.中国现代医生, 2015, 53(18):123-125.

[7] 赵洪梅.整体综合护理模式护理糖尿病并发周围性面瘫患者的临床效果分析.中国继续医学教育, 2015(14):196.

[8] 周峰.针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察.医药前沿, 2015, 5(36):356-357.

[9] 黄勇.针灸治疗37例周围性面瘫患者临床疗效分析.亚太传统医药, 2015, 11(7):84-85.

[10] 车艳华, 王艳梅.针刺配合艾灸治疗周围性面瘫41例临床观察.中国民族民间医药, 2015(6):42.

[11] 李振.针灸治疗周围性面瘫不同介入时机的疗效观察.光明中医, 2014, 10(16):15-18.

[12] 钟建聪.针灸治疗周围性面瘫25例疗效观察.中医药导报, 2013, 13(4):12-16.

[13] 甘丽娇, 沈文清, 吴永红.针灸配合心理干预治疗周围性面瘫48例.现代中西医结合杂志, 2012, 15(2):14-17.

[14] 谢东惠, 赵彩娇, 陈康, 等.针灸治疗周围性面瘫研究进展.亚太传统医药, 2016, 12(10):50-52.

[15] 李进景, 刘宏雨, 朱书惠.瞬目反射在糖尿病合并急性周围性面瘫患者中的评估价值研究.河北医药, 2015(6):861-863.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.09.099

2017-03-09]

518000 深圳市福田区中医院针灸科