土壤耕作方式对水稻产量形成特性的影响初探

2017-06-01谷子寒王元元帅泽宇陈平平敖和军屠乃美易镇邪周文新

谷子寒,王元元,帅泽宇,陈平平,敖和军,屠乃美,易镇邪,周文新

(湖南农业大学农学院,长沙410128)

土壤耕作方式对水稻产量形成特性的影响初探

谷子寒,王元元,帅泽宇,陈平平,敖和军,屠乃美,易镇邪*,周文新*

(湖南农业大学农学院,长沙410128)

为探讨土壤耕作方式对南方双季稻区水稻产量形成特性的影响,2015年以‘陵两优211’与‘威优46’为早、晚稻供试品种,在湖南湘潭开展了双季免耕、双季翻耕、双季旋耕、早旋晚免、早翻晚免等5种土壤耕作方式的比较试验。结果表明,早稻产量表现翻耕>旋耕>免耕的趋势;晚稻产量以双季翻耕处理最高,双季旋耕处理最低,3个晚季免耕处理间无显著差异;两季总产量以双季翻耕处理最高,早翻晚免处理次之,其他依次为双季免耕、早旋晚免与双季旋耕处理。翻耕处理产量最高的原因在于分蘖较多,有效穗数较高,生育后期叶面积、叶片叶绿素含量与净光合速率较高。与双季翻耕处理相比,早翻晚免处理产量有所下降(降幅7.29%),但其具有省工省力、节约能源等优点,可在南方双季稻田推广应用。

水稻;耕作方式;翻耕;免耕;旋耕;产量

土壤耕作是农业生产过程中的一项重要技术措施。不同的耕作方式对土壤的扰动强度和作用强度不同,因而对土壤理化与生物性状影响不一,进而影响作物的生长发育和产量品质的形成。合理的土壤耕作方式能够改善土壤的物理(水、热和气动态及土壤结构)、化学(有机质矿化及养分有效性)和生物学(土壤微生物和动物的活性)性状,促进根系生长和提高作物产量[1]。前人研究表明,长期连续采用小型机械耕作导致我国农田的耕层普遍浅化、土壤紧实,严重阻碍了作物根系的生长和产量的提高,土壤的蓄水保肥能力减弱,容易导致水土流失[2,3]。而适时加大土壤耕作的深度,例如翻耕和深松,能显著改善土壤结构、增加土壤贮水量、促进根系生长和提升作物产量[4,5]。

不同耕作方式对土壤肥力和水稻产量的影响研究较多。汤文光等[6]在不同耕作方式试验中发现,耕作措施主要影响0~10 cm耕层土壤性状,翻耕和旋耕提高了稻田土壤养分含量;免耕则增加了表层土壤容重,土壤养分含量相对较低。兰全美等[7]认为,翻耕移栽稻的有效穗数、结实率、叶面积指数和光合势比免耕移栽稻高。但也有研究认为,免耕可以提高水稻的叶面积指数、有效穗数、每穗粒数、千粒重和结实率等[8]。总的来看,目前有关稻田土壤耕作方式效应的研究结果尚存在一定争议,且着眼于稻田周年生产的研究较少。本研究在湘潭典型双季稻田开展试验,比较不同翻耕、旋耕、免耕组合方式对双季稻产量形成特性的影响,探究不同土壤耕作方式下双季稻产量变化,以期为南方双季稻区水稻周年高产栽培提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料及地点

早稻品种为陵两优211,晚稻品种为威优46。试验于2015年在湖南省湘潭县易俗河镇樟树村进行,试验田常年种植制度为冬闲—稻—稻。试验地基础肥力:pH 6.12,有机质30.82 g/kg,全氮1.70 g/kg,全磷0.77 g/kg,全钾8.47 g/kg,碱解氮163.4 mg/kg,有效磷39.60 mg/kg,速效钾298.60 mg/kg。

1.2 试验设计

试验采用大区设计,设5个处理:双季免耕(G1)、双季翻耕(G2)、双季旋耕(G3)、早稻旋耕晚稻免耕(早旋晚免,G4)、早稻翻耕晚稻免耕(早翻晚免,G5)。旋耕耕深10 cm,翻耕耕深20 cm。各区面积为115 m2,大区之间起垄覆膜隔开,单灌单排,各处理田间管理措施一致。

早稻于3月23日播种,4月22日移栽,插秧密度16.7 cm×20 cm,7月5日收获。晚稻于6月15日播种,7月11日移栽,插秧密度20 cm×20 cm,10月18日收获。

施肥按照当地习惯进行,各处理施肥量一致。早稻基肥施用复混肥料600 kg/hm2,分蘖初期追施尿素150 kg/hm2。复混肥料N、P2O5、K2O比例为22∶6∶12,尿素含氮46.4%。晚稻除以上两次施肥外,孕穗期追施钾肥(KCl)120 kg/hm2。

1.3 测定项目与方法

生育时期:观察记载水稻分蘖盛期、孕穗期、齐穗期、灌浆中期、成熟期等关键生育时期。

茎蘖动态:每个区选取3个固定点,每个点定点10穴,自返青期后每7 d记载一次茎蘖数,直至齐穗。

叶面积与干物质量:每个区选3个点,每点于早、晚稻分蘖盛期、孕穗期、齐穗期、灌浆中期和成熟期分别按单穴平均茎蘖数取5蔸水稻,采用长宽积系数法测量叶面积,即叶面积=长×宽×0.75;然后,把根、茎、叶、穗分开,放于牛皮纸袋中,105℃杀青30 min,然后80℃烘干至恒重,计算干物质量。

叶片SPAD值:每个区选3个点,每点选10穴,于孕穗期、齐穗期、灌浆中期用SPAD-502测量剑叶距离叶基部1/3处、1/2处及2/3处的SPAD值(每穴测1片主茎剑叶),10片叶的平均值即为该点剑叶SPAD值。

光合特性:每个区选3个点,每点选5穴,于齐穗期、齐穗后10 d用Li-6400测量剑叶净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、胞间二氧化碳浓度(Ci)等(每穴测1片主茎剑叶)。测定当日为晴天,于上午9:00~11:00、下午14:30~16:00进行。

产量构成因素:每个区选3个点,每点于收获前1 d调查连续80穴水稻的有效穗数,求平均数,每点按平均单穴有效穗数取水稻植株5穴,带回室内考种,考察每穗总粒数、每穗实粒数、千粒重、结实率,计算理论产量。

1.4 数据统计分析

经Excel 2013数据整理和Sigma Plot作图,采用SPSS22.0软件进行单因素方差分析和相关分析,不同处理之间采用Duncan新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 土壤耕作方式对水稻生育进程的影响

各处理早稻孕穗期、齐穗期、成熟期分别为6月3日、6月14日和7月5日;G1处理(双季免耕)晚稻分蘖盛期、孕穗期、齐穗期、成熟期分别为8月5日、8月27日、9月9日和10月15日;其他处理晚稻分蘖盛期、孕穗期、齐穗期、成熟期分别为8月12日、8月30日、9月12日和10月18日。可见,双季免耕晚稻有提早成熟趋势,应该是免耕条件下养分供应受限所致。

2.2 土壤耕作方式对水稻产量及产量构成因素的影响

由表1可知,早、晚稻产量均表现为G2处理(双季翻耕)最高,G5处理(早翻晚免)居其次,处理间早稻产量表现G2>G5>G3>G4>G1趋势,晚稻表现G2>G5>G1>G4>G3趋势。早稻各处理间,G2处理产量显著高于G1处理,增幅为10.94%;晚稻各处理间,G2处理显著高于其他处理,分别比G1、G3、G4和G5增产12.0%、18.43%、15.56%和11.86%;两季总产量表现G2>G5>G1>G4>G3趋势,G2处理显著高于其他处理,G5处理显著高于G3处理。

表1 不同耕作方式的水稻产量(kg/hm2)Table 1 Yields of double cropping rice under different tillagemethods

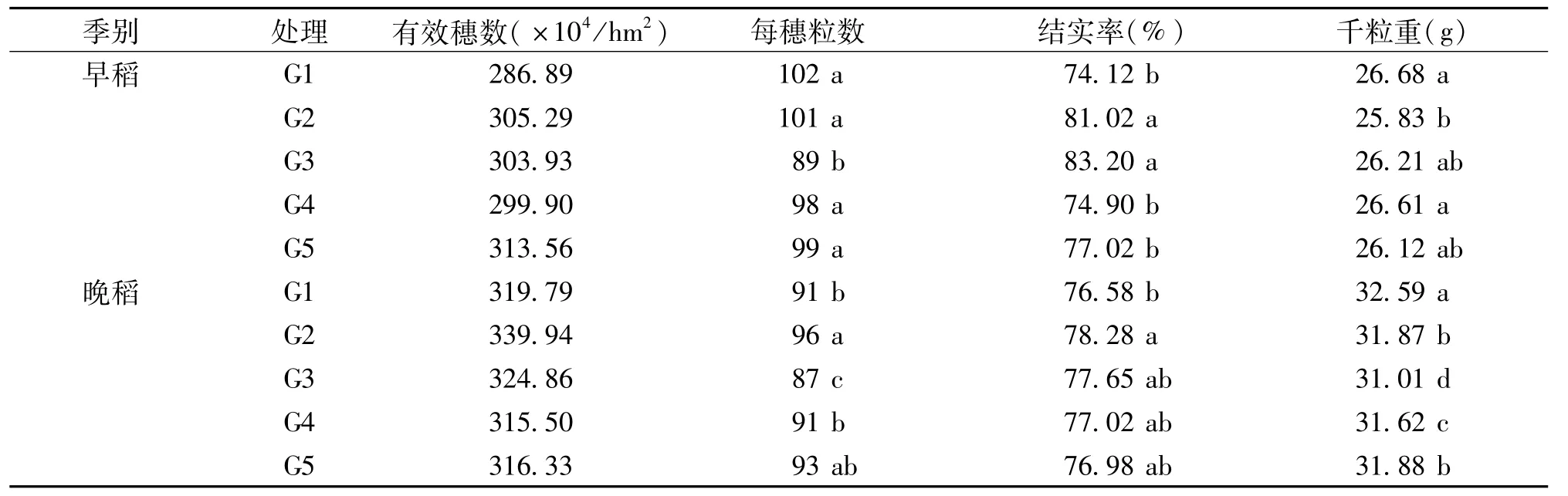

各处理早晚稻产量构成因素见表2。有效穗数,早稻表现G5>G2>G3>G4>G1趋势,晚稻表现G2>G3>G1>G5>G4趋势。可见,早、晚稻有效穗数均表现为翻耕>旋耕>免耕,且G4和G5处理晚稻采用免耕后有效穗数减少,说明翻耕较免耕更利于有效穗数的提高。每穗粒数,早稻以免耕处理(G1)最高,翻耕处理(G2、G5)次之,旋耕处理(G3)最低;晚稻以G2处理最高,G5处理次之,G3处理最低,说明双季翻耕有利于提高每穗粒数。结实率,早稻表现G2、G3处理显著高于其他处理,晚稻以G2处理最高,G1处理最低,两者差异显著,说明翻耕有利于提高结实率。千粒重,早稻以G1、G4处理较高,显著高于G2处理,晚稻以G1处理最高,G5、G2处理次之,G4处理再次,G3处理最低,可见双季免耕有利于提高千粒重。

表2 不同耕作方式的早晚稻产量构成Table 2 Yield components of double cropping rice under different tillagemethods

2.3 土壤耕作方式对水稻茎蘖动态及干物质量的影响

2.3.1 茎蘖动态

由图1可知,从分蘖始期至最高分蘖期,早稻和晚稻各处理的分蘖数上升幅度表现G3>G2>G4>G1>G5趋势。早稻各处理的分蘖数在5月21日达到峰值,此后,分蘖数均呈现不同程度的下降,早稻G3、G4处理下降幅度较大,G2、G1处理次之,G5处理下降幅度较平缓,说明翻耕和旋耕处理分蘖虽多,但成穗率较低。晚稻除G1外,其他处理均在8月10日达到峰值,之后开始下降,说明双季免耕水稻分蘖速度快,分蘖高峰出现时间比其他处理早5~7 d。

图1 不同耕作方式下早稻(左)和晚稻(右)茎蘖数的动态变化Fig.1 Dynam ics of tillers num ber of early(left)and late(right)rice under different tillagemethods

2.3.2 干物质量积累

由图2可以看出,早稻孕穗期(6月3日)至齐穗期(6月14日),G5处理干物质增长速率最大,G2处理增长速率最小,其它各处理相差不大;齐穗期至灌浆中期(6月23日)G1处理增长较为平缓,G2和 G4处理增长较大;而灌浆中期之后,以G1处理干物质增长速率最大。成熟期干物质积累量表现G4>G5>G2>G1>G3趋势,G3处理明显低于其他处理。

图2 不同耕作方式下早稻(左)和晚稻(右)干物质量积累的动态变化Fig.2 Dynam ics of dry matter accumulation of early(left)and late(right)rice under different tillagemethods

晚稻分蘖盛期(8月12日)G5处理干物质量最高,之后G2处理迅速增长;孕穗期(8月30日)各处理干物质量表现G2>G5>G3>G4>G1趋势;齐穗期(9月12日)后G2处理增长最快,至生育末期已经显著高于其他处理。成熟期(10月18日),晚稻地上部干物质量表现G2>G1>G3>G5>G4趋势,其中G2处理较G1和G4处理分别提高15.60%和18.09%。

2.4 土壤耕作方式对水稻光合特性的影响

2.4.1 SPAD值

SPAD值可以反映叶片叶绿素含量。早稻SPAD除G1处理外,其他处理在齐穗期至成熟期均呈逐渐递减趋势。齐穗期叶片SPAD值表现G2>G5>G4> G3>G1趋势,其中G2处理显著高于G4、G3、G1处理;灌浆期,处理间表现G2>G5>G1>G3>G4趋势,处理间差异显著;成熟期,处理间表现G2>G5>G3>G4>G1趋势(表3)。整体来看,翻耕处理早稻灌浆期叶片SPAD值较高,旋耕与免耕处理水稻后期叶片SPAD值较低,说明早稻翻耕处理较旋耕和免耕处理有利于保持水稻生长后期叶绿素相对含量。可能原因是翻耕增大土壤总空隙度和土壤的通气性,改善水稻生育的土壤环境,有利于水稻地上部分和地下部分生长,从而提高叶片SPAD值。

晚稻孕穗至灌浆中期叶片SPAD值,G1处理呈逐步递减趋势,G5处理呈逐步增加趋势,G2、G3、G4处理呈先增后减趋势。孕穗期,G1和G3处理显著高于其他处理;齐穗期,G3和G4处理显著高于G2和G5处理;灌浆中期,G5和G2处理最高,二者显著高于G4处理。整体来看,G2处理(双季翻耕)与G5处理(早翻晚免)晚稻SPAD值下降缓慢,在成熟期保持较高水平(表3)。

2.4.2 叶面积指数(LAI)

从表4可以看出,早稻叶面积高峰出现在孕穗期。孕穗期和灌浆中期叶面积指数均以G4处理最大,G2、G3处理居其次,G1处理最小;齐穗期以G5处理最大,其他依次为G4、G2、G3与G1处理,其中G5比G1处理高48.9%。可见,免耕早稻叶面积小于翻耕和旋耕处理。晚稻叶面积指数,采用免耕的处理(G1、G4和G5)均在分蘖盛期达到高峰,而G2和G3处理则在孕穗期达高峰;孕穗期至灌浆中期,G2处理的叶面积指数均大于其他处理。综合早稻和晚稻情况可见,翻耕处理有利于提高水稻叶面积,旋耕次之,免耕处理叶面积最小。

表3 不同耕作方式的早晚稻叶片SPAD值Table 3 SPAD values of rice leaves under different tillagemethods

表4 不同耕作方式下早稻和晚稻叶面积指数动态Table 4 Dynam ics of LAI of early and late rice under different tillagemethods

2.4.3 光合特性

各处理早稻齐穗期与齐穗后10 d的净光合速率见表5。齐穗期净光合速率以G1处理最高,且与G3、G5处理差异显著;齐穗后10 d以G5、G2处理较高,显著高于G4、G3、G1处理,G5和G2处理分别比G1处理高25.02%和21.83%。表明G1处理的净光合速率下降快,G2和G5处理生育后期能保持较高的光合速率,其原因应与翻耕早稻生育后期具有较高的叶片SPAD值有关。

表5 不同土壤耕作方式的早稻光合特性Table 5 Photosynthetic characteristics of early rice under different tillagemethods

除G1外,G2~G5处理的水稻叶片气孔导度均表现齐穗后10 d大于齐穗期的趋势,且齐穗期各处理间差异不显著;齐穗后10 d,翻耕处理(G5、G2)气孔导度较高,显著高于G3和G1处理,其中比G1处理分别高73.15%和51.85%。表明翻耕处理有利于增大水稻叶片气孔导度,从而提高叶片光合速率。不同耕作方式处理间叶片胞间CO2浓度在齐穗期与齐穗后10 d均不具有显著差异。蒸腾速率,齐穗期以G1、G4处理较高,G5处理最低;齐穗后10 d以G4处理最高,G1处理最低,G4、G5、G3和G2处理分别比G1处理高38.06%、30.97%、28.55%和22.66%;齐穗至齐穗后10 d,各处理叶片蒸腾速率均呈增大趋势,其中G5、G4处理增幅较大,G1处理增幅最小。

3 讨论

3.1 土壤耕作方式对水稻产量的影响

免耕技术作为一项轻简栽培技术,同时作为保护性耕作的主要技术措施,在国内外已有大面积应用。但是,关于免耕对水稻产量的影响,前人多数研究认为免耕使水稻产量下降。兰全美等[7]认为,与翻耕相比,免耕使水稻有效穗数、结实率、叶面积指数和光合势下降。李华兴等[9]发现免耕抛秧水稻的分蘖数、有效穗数和实粒数减少,产量比传统耕作降低13.4%。钱银飞等[10]通过连续5年定位试验研究耕作方式对双季稻产量的影响,发现产量以翻耕处理最高,旋耕和半免耕处理(早稻免耕、晚稻旋耕)次之,免耕处理最低,其原因是免耕处理有效穗数、穗粒数和千粒重显著下降。也有研究认为免耕可使作物增产。陈达刚等[8]认为免耕可提高水稻叶面积指数、有效穗数、每穗粒数、千粒重和结实率等。王昌全等[11]连续8年的稻麦两熟定位试验表明,免耕可以提高作物产量,其原因是免耕可增加土壤孔隙度、促进团聚体形成、提高土壤有机质和有效养分含量,从而改善土壤理化性状。

可见,有关耕作方式对水稻产量的影响尚存在不同意见,还需因地制宜开展进一步研究。笔者于2015年开始在湖南湘潭双季稻区比较研究不同耕作方式对水稻产量的影响,初步结果表明,早稻产量以翻耕处理最高,免耕处理最低,晚稻产量以翻耕处理最高,旋耕处理最低,而两季总产量以双季翻耕处理最高,早翻晚免处理次之,其他依次为双季免耕、早旋晚免与双季旋耕处理。本研究同时发现,翻耕处理产量最高的原因在于分蘖较多,有效穗数较高,生育后期叶面积、叶片叶绿素含量与净光合速率较高。有关不同耕作方式对水稻产量的影响,需要在多地开展多年定位试验以深入探讨。

3.2 土壤耕作方式对水稻生理特性的影响

前人从根系与光合特性角度,就不同耕作方式影响水稻产量的生理机制开展了大量研究。一般认为,翻耕和深松,能显著促进根系生长,提升作物产量[4,5]。代贵金等[12]、刘艳等[13]认为翻耕可改善土壤环境,促进水稻根系生长。

叶片是作物进行光合作用、制造光合产物的主要器官。光合生产是水稻产量的源泉,SPAD值反映光合源数量的多少,光合速率反映光合源的质量状况[14]。近年来,有人就土壤耕作方式对作物光合特性,如叶面积、叶绿素含量、光合速率、蒸腾速率等的影响开展了一些研究。刘武仁等[15]研究认为翻耕20 cm可以有效打破犁底层,降低容重,有效利用土壤水分和养分,促进根系生长,有效提高玉米净光合速率和水分利用效率。本研究在不打破稻田犁底层的前提下比较研究了不同耕作方式对水稻的影响,发现早、晚稻产量均以翻耕处理最高,其原因是翻耕处理叶面积指数与叶片SPAD值较高,且生育后期叶面积和SPAD衰减速度慢、叶片光合速率高。本研究还比较研究了不同耕作方式对水稻光合特性的影响,发现免耕处理LAI最小且后期下降较快,叶片SPAD值稍低且后期下降较快,净光合速率也低于翻耕处理。

3.3 土壤耕作方式对土壤特性的影响

前人就耕作方式对土壤特性的影响开展了较多研究。代贵金等[12]研究了翻耕对土壤特性的影响,发现翻耕增大土壤总孔隙度和土壤通气性,增加土壤中好气性微生物的活动能力,加速有机物腐殖化过程,改善土壤环境。刘艳等[13]也得到了类似结果。免耕由于没有耕作,土壤容重和硬度增大,总孔隙度、非毛管孔隙度和有效P、K降低,氮肥挥发损失大,养分易流失,后期供肥不足[16]。且免耕土壤氧化还原电位低,不利于土壤N素的转化和水稻生长[17]。

旋耕是目前生产上普遍采用的土壤耕作方式。研究认为,旋耕耕深偏浅,碎土过甚,稻田长期使用这种耕作方法就会破坏土壤结构,导致通透性变差,渗水困难,不利于水稻植株的生长[9]。长期连续采用小型机械耕作导致我国农田的耕层普遍浅化、土壤紧实,严重阻碍了作物根系的生长和产量的提高,土壤的蓄水保肥能力减弱,容易导致水土流失[2,3]。汤文光等[6]研究发现,耕作措施主要影响0~10 cm耕层土壤性状,翻耕和旋耕提高了稻田土壤养分含量;免耕则增加了表层土壤容重,土壤养分含量相对较低。因此,适时加大土壤耕作的深度,例如翻耕和深松,能显著改善土壤结构、增加土壤贮水量、促进根系生长和提升作物产量[4,5]。

综上所述,土壤耕作方式影响土壤物理、化学与生物学特性,从而影响作物生长发育、生理特性与产量形成。众多研究都表明,少免耕(含旋耕)对土壤培肥与作物高产不利。但是在劳动力成本显著上升、农业生产越来越重视效益而不是产量的今天,少免耕已成为当前作物生产上普遍采用的土壤耕作方式。因此,如何在多熟制地区通过合理搭配不同季节土壤耕作方式构建出合理的土壤耕作制,兼顾作物产量、品质与节本高效,是当前一个重要的研究课题。本研究在湘潭双季稻区比较了双季免耕、双季翻耕、双季旋耕、早旋晚免、早翻晚免等5种双季稻土壤耕作方式对水稻产量形成特性的影响,即是在此方面进行的有益探索,但目前的结果是初步的,还需以定位试验形式继续研究。

4 结论

本试验结果表明:(1)翻耕促进水稻分蘖发生,最终有效穗数较高,且其叶面积指数均高于旋耕和免耕处理,叶片SPAD值下降较为缓慢,光合速率较高,从而促进光合产物的生产、积累,最终产量最高。(2)双季稻总产量,双季翻耕处理最高,早翻晚免处理次之,其他依次为双季免耕处理、早旋晚免处理与双季旋耕处理。(3)相比双季翻耕处理,早翻晚免处理双季稻总产量下降不显著,且具有省工省力、节约能源等优点,初步认为其可替代双季翻耕,在南方双季稻田推广应用。

[1] Huang M,Zou Y,Jiang P,et al.Effect of tillage on soil and crop properties ofwet seeded flooded rice[J].Field Crops Research,2012,129:28-38.

[2] 石彦琴,高旺盛,陈源泉,等.耕层厚度对华北高产灌溉农田土壤有机碳储量的影响[J].农业工程学报,2010,26(11):85-90.

[3] 闫惊涛,康永亮,田志浩.土壤耕作深度对旱地冬小麦生长和水分利用的影响[J].河南农业科学,2011,40(10):81-83.

[4] 褚鹏飞,于振文,王 东,等.耕作方式对小麦开花后旗叶水势与叶绿素荧光参数日变化和水分利用效率的影响[J].作物学报,2012,38(6):1051-1061.

[5] 郭金瑞,边秀芝,闫孝贡,等.吉林省玉米高产高效生产土壤调控技术研究[J].玉米科学,2008,16(4):140-142.

[6] 汤文光,肖小平,唐海明,等.长期不同耕作与秸秆还田对土壤养分库容及重金属Cd的影响[J].应用生态学报,2015(1):168-176.

[7] 兰全美,张锡洲,李廷轩.水旱轮作条件下免耕土壤主要理化特性研究[J].水土保持学报,2009,23(1):145-149.

[8] 陈达刚,周新桥,李丽君,等.华南主栽高产籼稻根系形态特征及其与产量构成的关系[J].作物学报,2013,39(10):1899-1908.

[9] 姚秀娟.翻耕与旋耕作业对水稻生产的影响[J].现代化农业,2007,8(7):27-28.

[10]钱银飞,刘白银,彭春瑞,等.不同耕作方式对南方红壤区双季稻周年产量及土壤性状的影响[A].中国作物学会.2014年全国青年作物栽培与生理学术研讨会论文集[C].北京:中国作物学会,2014.2.

[11]王昌全,魏成明,李廷强,等.不同免耕方式对作物产量和土壤理化性状的影响[J].四川农业大学学报,2001(2):152-154,187.

[12]代贵金,岩石真嗣,三木孝昭,等.不同耕作与施肥方法对水稻根系生长分布和活性的影响[J].沈阳农业大学学报,2008,39(3):274-278.

[13]刘 艳,孙文涛,宫 亮,等.不同耕作措施对水稻土耕层理化性质及水稻产量的影响[J].辽宁农业科学,2013(6):16-18.

[14]唐海明,肖小平,逄焕成,等.双季稻区不同栽培方式对水稻光合生理特性、粒叶比及产量的影响[J].中国农业大学学报,2015(4):48-56.

[15]刘武仁,陈 砚,郑金玉,等.不同耕作方式对玉米产量及叶片某些生理机制的影响[J].玉米科学,2009,17(2):112-115.

[16]李华兴,卢维盛,刘远金,等.不同耕作方法对水稻生长和土壤生态的影响[J].应用生态学报,2001(4):553-556.

[17]Hur BK,Kang HW,Lee CW.Study on the establishment of criteria for minimum tillage in relation to paddy soil properties 1.Siltyclay field[J].RDA J Agric Sci Soil Fert,1993,35(1):252-263.

Prelim inary Study about the Effects of Soil Tillage Ways on the Yield Formation Characteristics of Rice

GU Zihan,WANG Yuanyuan,SHUAIZeyu,CHEN Pingping,AO Hejun,TU Naimei,YIZhenxie*,ZHOUWenxin*

(College of Agronomy,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan 410128,China)

To explore the effectof differentsoil tillagemethods on the yield formation characteristics of double cropping rice in South China,a comparative experimentwith five soil tillage ways was conducted with the varieties of Lingliangyou 211 and Weiyou 46 in Xiangtan,Hunan duing 2015,the soil tillage ways are:double cropping rice under no tillage(DN),double cropping rice under plowing(DP),double cropping rice under rotary tillage(DR),rotary tillage in early rice and no tillage in late rice(RENL),plowing in early rice and no tillage in late rice(PENL).The results showed that the yield of early rice showed the trend of plowing treatment>rotary tillage treatment>no tillage treatment.Yield of late rice in DP treatmentwas significantly higher than that of other treatments,and that in DR treatmentwas the lowest.There was no significant difference in yield of late rice among the three no tillage treatments.As for the total yield of two season rice,DP was the highest,PENL was the second,and then was DN,RENL and DR in turn.The reason of higher yield in plowing treatmentwasmore tillers and effective panicles,higher leaf area,more chlorophyll content and high net photosynthetic rate in late stage.Compared to DP treatment,yield in RENL treatmentwas decreased by 7.29%,while itwas worth to spread and apply in southern double cropping paddy field because of its labor-saving and energy-saving.

rice;tillagemethod;plowing;no tillage;rotary tillage;yield

S511.04

A

1001-5280(2017)02-0103-07

10.16848/j.cnki.issn.1001-5280.2017.02.01

2016 12 08

谷子寒(1991-),男,硕士研究生,Email:594252054@qq.com;共同第一作者:王元元(1992-),女,硕士研究生,Email:529348432@qq.com。*通讯作者:易镇邪,教授,博士,博士生导师,主要从事作物高产生理与资源高效利用研究,Email:yizhenxie@126.com;周文新,教授,博士,硕士生导师,主要从事作物栽培研究,Email:zwxok@hunau.net。

湖南省重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点项目(2015年,2016年);国家自然科学基金项目(31401340)。