国画大家陈师曾

2017-05-30秦帅

秦帅

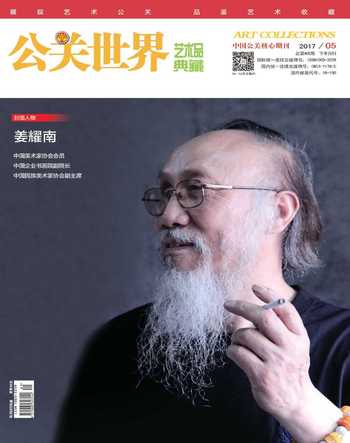

在民国初期,北京有位善诗书、通画理、精篆刻的艺术家作了一套极富写生与漫画特征的《北京风俗人物》谱,令画界耳目一新。此人即是山水、花鸟、人物兼擅,却又不归某家派的国画大家陈师曾(1876—1923)。他出身世家,名衡恪,字师曾,江西义宁人。

二十世纪的中国画坛由于社会动荡而呈颓萎之势,加上欧风东渐,伴随殖民者凭其坚船利炮而闯入的西方文化,粉碎了中国对古老东方文明长期所恃的优越感受与自信心。文化界有识人士则痛心疾首:“中国画学至国朝而衰弊极矣。”(康有为语)一些留学生归来的艺术家举起了“美术革命”的旗号,否定传统文人画,提倡以西方绘画和工笔院画的写实精神来改造中国画。这场虽有片面性但具有一定进取精神的美术革命,确也促进了文人画的自我革新。面对时代大潮的冲击,被沉重的传统压抑得太久的文人画家们的创意与人性渐渐被唤醒,从而开辟了文人画的一个新价段。活泼在本世纪的艺术家陈师曾即是其中一员健将,在他的作品中,人们发现他既保留着传统文人画的审美特色,又有新世纪的时代精神。惜乎英年早逝,但他在现代美术史上的地位仍是无可动摇的。

陈师曾的生平

陈师曾名衡恪,字师曾,号槐堂,又号朽道人或朽者。江西省义宁县(一名修县)人。早年在书画上署名觭盦,晚年得安阳出土唐志石以颜其斋,称安阳石室、唐石簃,又因仰慕吴昌硕(又字仓石)的书、画、印,遂以“染仓”名其室。

光绪二年(1876)二月十七日,陈师曾出生于祖父陈宝箴所在的湖南地方道署中。他的家族在清季是一个很有名的世家。祖父陈宝箴,字石铭,举人出身。在湖南巡抚任内以湖南开化为己任,力倡新政;《马关条约》后痛感国势危难,疏陈利害得失。其父三立字伯严,光绪进士,曾参加变法,帮助时任湖南巡抚的父亲陈宝箴推行新政。戊戌变法失败后,父子二人同被革职,永不叙用。陈家素为诗书世家,陈师曾的祖、父皆有诗名,其父三立为同光体著名诗人,有《散原精舍诗集》《散原精舍文集》等存世,世称散原先生。师曾有兄弟五人,大都飘洋留学,有所成就。最值一提的是三弟寅恪,为著名的国学大师、史学权威,精研多种文字,堪称通儒。

师曾五岁时,母亲罗氏逝世,由祖父宝箴、祖母黄氏抚养。他自幼受到这个诗书世家的熏陶,在很小的时候即表现出诗文书画的才能,宝箴常在宾客前夸示此一长孙,十分溺爱。六岁时师曾随祖母离开湖南,来到杭州。自古繁华的杭州城使他感到十分新鲜。盛夏的一天他随祖母乘轿游览西湖,面对莲叶接天的十里荷花,他情不自禁地在轿板上以手摹写。家人见此十分惊讶奇,回到家后即给以纸笔任其纵情涂抹。书香门第的良好教育加上他的聪慧过人,在十岁时他就工诗善画,且能作擘窠大字,时人皆以奇童目之。

年轻的陈师曾交游众多,广拜名师,在长沙结识了著名书画家胡沁园、王湘绮,过往甚密。十九岁时随祖父在湖北县署,从周大烈学文学,从范镇霖学魏碑、汉隶,从范肯堂学行书。范肯堂与陈三立同为同光体著名诗人,交谊甚厚,且十分看重师曾的才华,遂以其女范孝嫦妻之。光绪二十年(1894),即甲午海战爆发的那年冬天,陈师曾与范孝嫦于湖北按察使署内结婚。当时的中国正面临着被帝国主义列强瓜分的危险,1895年签订的中日《马关条约》进一步把中国推向半封建半殖民地社会的深渊。忧国忧民的有识之士不甘坐视国家的沦亡,奋起推动光绪皇帝进行了旨在自立图强发展中国资本主义的戊戌维新,陈宝箴父子共同投入其中,并保荐杨锐、刘光第参与戊戌变法。1898年变法失败后父子二人受到牵连,同被革职,陈宝箴在湖南所营新政虽已著效,但被尽行废弃。此次事件在思想上给陈师曾以强烈的震动工。是年他考入南京江南陆师学堂附设矿务铁路学堂学习。在这里,他结识了当时由南京水师学堂转入矿学堂学习的周树人(鲁迅)。

1900年,无论对中国还是对陈师曾来說都是不幸的一年,当八国联军的铁蹄踏上紫禁城的御道时,祖父陈宝箴在六月以疾谢世于南昌。同年夏天,师曾的妻子也撒手西去,年仅二十五岁。

第二年春天他来到上海,进入法国教会学校学习外语。一年后陈师曾携不满十三岁的三弟寅恪登上了东渡日本留学的轮船。初到日本时,他与鲁迅共同就读于东京巢鸭弘文书院,朝夕相处,时常一同饮酒,赋诗唱和。后来入高等师范习博物学,对动植物结构、色彩的深入细致研究对于他日后的花鸟国产生很大影响。1904年日俄战争爆发,双方军队在中国东北的土地上杀人放火,无恶不作,日军攻占旅顺后对中国人进行了血腥的屠杀。在鲁迅的影响下,陈师曾向国内亲友写信数封,说明日俄战争真相,揭露日俄双方对中国领土的侵略野心。

在日本时陈师曾对西洋绘画亦非常注意。李叔同其时正在上野美术学校学习西洋画,共同的追求使他们结下了深厚的友谊。回国后李叔同曾为陈师曾写过小传。李叔同在《太平洋报》画刊任编辑时发表的师曾的作品《古诗新画》,在当时影响很大,许多人皆谓师曾是中国漫画的先驱。李叔同出家前,将保存多年的民间艺术品和维纳斯石膏像赠给师曾,师曾亦作画赠之。

1909年夏,陈师曾回到中国。归国后初在江西任教育司长,第二年即应聘到江苏南通师范学校教授博物学。寓居通明道观,经常到“翰墨林”作画论艺。“翰墨林”主人李苦禅是“海派”巨匠吴昌硕的弟子,当时以吴昌硕主代表的海派在画坛影响正是如日中天。对吴昌硕的书画篆刻艺术,陈师曾早已心向往之。通过李苦禅的介绍,他得以认识吴昌硕,多次到泸上向吴求教,因而艺事大进,开始逐渐形成自己的面貌。吴昌硕对这位大弟子评价很高,称之为:“以极雄丽之笔,郁为古拙块垒之趣,诗与书画下笔纯如。”陈师曾在南通创作了不少书画篆刻作品,并在《南通师范校友杂志》上发表《欧西画界最近之状况》等文章。

三年后陈师曾赴长沙任长沙第一师范教员,不久即应教育部之聘,来到北京任教育部编审并兼任女子高等师范、北京女子师范博物教员。这一年的十二月,他的第二个妻子汪春綺病浙于北京。汪春绮亦工于绘画,并善诗词,夫妇相得甚欢。她的去世使陈师曾极为痛苦。

当时鲁迅也在北京。他与陈师曾的支谊可以追溯到1899年的江南水师学堂。早在1909年陈师曾就曾为鲁迅的第一本翻译小说《域外小说集》题写封面书名。此时他们又同为教育部编审,交往益加密切。《鲁迅日记》中对此有很多记录,如1914年6月2日:“与陈师曾就展览会诸品物选出可赴巴那马者饰之,尽一日。”9月,“午后陈师曾贻三叶虫僵石一枚,从泰山得来。”7月3日:“午同陈师曾曾往钱稻孙寓看画贴。”12月10日:“陈师曾为作山水四小帧,又允为作花卉也。”1915年2月2日:“午后陈师曾为作冬华四帧持来。”9月8日陈师曾刻收藏印成,文六,曰‘会稽周氏收藏。1921年1月10日:“晴。午后从陈师曾索得画一帧。”等等。是时正是袁世凯称帝,袁的爪牙军警特务横行,大小文官一律受到注意,生怕他们有什么不满的表示。 知识分子为全身远祸计,人人设法逃避耳目,或蓄妾嫖妓;或玩赏古董书画。鲁迅则以抄古碑为乐。由于鲁迅和陈师曾在书画、金石上的同好,他们经学常同游小市,看碑额拓本,每有所获。师曾号曰“槐堂”,鲁迅遂请师曾为其刻“俟堂”印一枚,自号俟堂。此堂名或为古人待死之意,或为“君子居易以俟命”,体现了鲁迅对专制者的蔑视与愤恨。

对于陈师曾的书画篆刻艺术,鲁迅是极为看重的。在1933年编印《北平笺谱》时,鲁迅选用了陈师曾的山水、花鸟等笺三十二幅,在序言中对他的艺术成就进行了公允的颂扬:“义宁陈君师曾入北京,初为携铜者作墨合、镇纸画稿,俾其雕镂,既成拓墨,雅趣盎然。不久复廓其技于笺纸,才华蓬勃,笔简意饶,且又顾及刻工省其奏刀之困,而诗笺乃开一新境。盖至是而画师梓人,神志暗会,同力合作,遂越前修矣。”(《集外集拾遗》)

陈师曾与现代画家关系最密切、影响最深的莫过于齐白石,他们的交往传为艺坛佳话。两人相识于1917年,当时师曾在北京颇负盛名,而刚到北京的齐白石因学的是八大山人冷逸的一路,在因循守旧的北京画坛并不为时人所重,生活极为困顿。据《白石老人自述》云:“我在琉璃厂南纸铺,挂了卖画刻印的润格,陈师曾见着我刻的印章,特到法源寺来访我,晤谈之下,即成莫逆。师曾能画大写意花卉,笔致矫健,气魄雄伟,在京里很负盛名。我在行箧中取出《借出图卷》,请他鉴定。他说我的画格是高的,但还有不到精湛的地方。题了一首诗给我,说:‘曩于刻印知齐君,今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚,脚底山川生乱云。齐君印工而画拙,皆有妙处难区分。但恐世人不识画,能似不能非所闻。正如论书喜姿媚,无怪退之讥右军。画吾自画自合古,何必低首求同群?他是劝我自创风格,不必求媚世俗,这话正合我意。我时常到他家去,和他谈画论世,我们所见相同,交谊就愈来愈深……我此次到京,得交陈师曾做朋友,也是我一生可纪念的事。”

陈师曾在自己画室内挂上齐白石的作品,逢人说项,给予极高的评价。他于1922年应日本画家荒木十亩、渡边晨亩之约,携带齐白石等人的作品东渡日本,参加东京厅工艺馆的“中日联合绘画展览会”。会上,齐白石和陈师曾的作品被抢购一空。日本人将他们的作品选送至巴黎艺术博览会并拍成电影,在东京艺术院放映。齐白石由是声名鹊起。此后外国人到北京人也纷纷购买,白石老人卖画生涯日见兴盛。齐白石在《自述》中反复提到:“这都是师曾提拔我的一番厚意,我是永远忘不了他的。”

在对白石老人作品指正的同时,陈师曾也虚心接受他的意见,正如白石老人诗云:“君无我不进,我无君则退。”

1916年,陈师曾兼任北京高等师范手工图画科国画教员,仍在教育部任职。1919年任北京美术学校及美术专门学校国画教授。1920年,陈师曾和金城、周肇祥共同倡导并得到总统徐世昌的支持,以“提倡风雅,保存国粹”为宗旨,利用日本退还的庚子赔款之一部分成立了中国画学研究会,是为湖社的前身。

二十年代的北京金石书画可谓极一时之盛,学社和期刊林立,有金拱北的湖社和《湖社月刊》,有周养庵的中国画学研究会和《艺林旬刊》《艺林月刊》。高等美术教育也很盛行。京城聚集了一大批书画家,他们之间轮流做东聚会,于饮宴兴酣之时,或赋诗唱和,或挥洒合作,互相切磋,艺术气氛十分浓厚。 文人在一起不免有些意见分歧,为人正直诚恳、爱才敬友的陈师曾很能团结人,从不作左右袒,和他交往的人都愿亲近他。尽管当时陈师曾已颇负盛名,但他从不骄傲自满,而且热心奖励,提携后进,故而许多学者名流,对其画品人品,颇多推重。

在北京的十年是陈师曾艺术活动的高潮时期,他创作了大量的山水花鸟人物和书法篆刻作品,颇负盛名的《北京风俗画》即完成于这个时期,并有《文人画之研究》《中国绘画》等著作面世。不幸的是,就在他步入盛年、中国绘画正经历着巨大而深刻的变化之时,他的生命却戛然而止。

1923年夏,陈师曾接家信得知继母病危,急归南京探望,亲侍汤药。师曾与继母感情甚好,继母“屡举其行谊为诸弟率,所最笃爱者也”。继母于农历六月二十九日病逝后,由于悲伤过度和天气酷热,素来体质孱弱的陈师曾又患上痢疾,竟于同年八月初七日逝世,年仅四十八岁。

陈师曾去世的消息传到北京,白石老人痛哭失声,写道:“哭君归去太匆忙,朋友寥寥心益伤。”“君我有才招世忌,谁知天亦厄君年。”10月17日北京艺术界著名人士三百余人在江西会馆开追悼会,并陈师曾的百余幅山水、花卉、人物和书法遗作,以志衰慕。梁启超在追悼会上作了讲演,谓师曾之死影响中国艺术界有甚于日本之关东大地震。梁启超的评价是独到而公允的。

1925年陈师曾葬于杭州西湖吉庆山,四十年前他在这里开始摹写荷花,四十年后,他又重新回到这里,与他所挚爱的湖光山色同存在。他的遗作有《陈师曾先生遗墨集》七集出版,在第一集前吴昌硕亲为他篆题“朽者不朽”四字。

陈师曾的山水画

陈师曾的绘画才能颇为全面,人物、山水、花鸟皆精,题材广泛,技法也相当纯熟悉。这在当时和以前的中国画家中还是不多见的。

起源于六朝的中国山水画到清末民初已因循守旧、缺少新意,变革传统的山水画已成为时代的必需。在此一变革的浪潮中,陈师曾独具胆识,振衰去弊,成为山水画复兴的先驱。

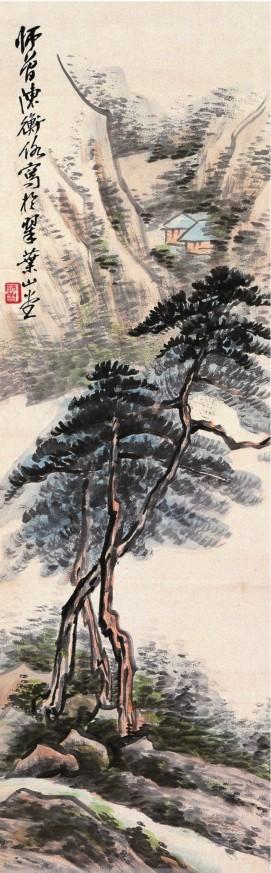

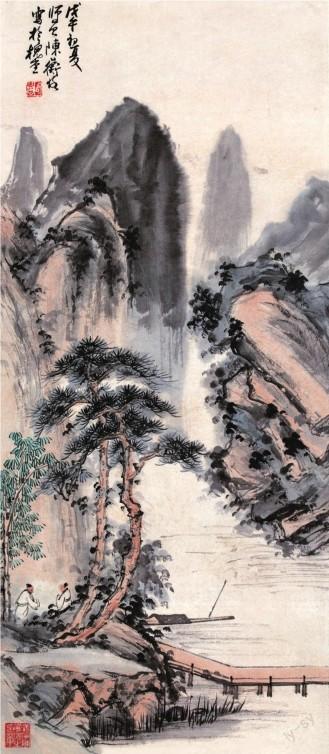

当时画坛尽为自居正统的“四王”余绪,但陈师曾不从时师,而是直接从古人入手。从现存画迹来看,在早期,他学的龚半千。以龚半千为代表的金陵画派,其山水画用笔挺拔、用墨深厚,在当时的画坛独标一格,饱受正统派的攻击,王原祁大骂:“广陵、白下为恶习”,以至二百年来后继无人。陈师曾敏锐地发现龚半千的艺术价值,充分吸收其清澹隽逸、注重用笔的特点,曾题画曰:“暮烟疏雨野桥寒,龚半亩疏隽之笔。”他用笔雄健挺拔,媲美半千,但对龚半千的层层积墨,厚重浓墨而又黑里透亮的画法却吸取无多,可见他学习古人并不盲从。

在清末民初以来的画坛上,石涛的影响是无人可比的。近现代诸大家,无一不对石涛顶礼膜拜,傅抱石的名字据说是由此而来。石涛是明末清初最富创新精神的大家,其画气势雄强,豪气逼人,且笔墨淋漓独具面貌,给柔弱温润的“四王”正统山水画以强烈冲击。陈师曾在后期于石涛著力尤多,但他学石涛有一个最大的特点,即石涛多以软毫入画,故而其画水墨淋漓,而陈师曾作画多用硬毫且笔力刚健,因此他学石涛自成面目,能柔中寓刚,绝无柔而无骨之病。其《仿清湘笔意》题画诗云:“清湘笔力回万牛,中含秀润杂刚柔。千笔万笔无一笔,须在有意无意求。”历来各家评石涛画,都注重于水墨淋漓,师曾独具慧眼,认为石涛“笔力回万牛”,并非一味的水墨淋漓,而能化百炼钢为绕指柔,在柔和中不失刚硬之气,正所谓绵里裹铁。师曾此语真乃识者之言。在这里陈师曾还提出学习古人之心而不师其迹,如此方可自成一家,不为古人所囿。白石老人在他的一幅仿清湘山水上题云:“余友陈朽翁,制此幅亦摹仿,大能变更丘壑,畅快笔机,见者必曰:‘属大涤子本。此善学者也。”

陈师曾山水画致力最多、功力最深的是在学沈周(号石田),其用笔之刚硬较石田有过之而无不及。本来沈周的用笔即以刚硬为特色,故其每仿倪云林画,其师辄有“又过矣”之叹。盖倪瓒用笔清淡疏朗,和沈周的刚健挺拔大异其趣。沈周作画有疏散和茂密两面三刀种风格,世称“粗沈”“细沈”,陈师曾学沈周主要学茂密的一种,如其《泉声咽危石,日色冷青松》一圖,从构图到用笔、皴法,无不酷似。陈师曾对沈周的疏散一路的画法也偶一为之,如作于1919年的《夕红楼图轴》,纯用沈石田疏散隽逸之笔,极空旷淡远之致。在他的其他一些大画和山水册页上,也都能看到沈周的影子,如《十严居图》《江宁城郊》《藤瓦精舍》《益香书屋》等。

海纳百川,有容乃大。陈师曾学习传统师法古人并不专习这三人,同时博采众家之长以为己用。曾刻有“五石斋”朱文印一方,“五石”即石田沈周、石天沈颢、石涛道济、石奚髡残、石庞。对这五人的绘画艺术,他都十分推崇。曾作《水仙》横题云:“意在石涛、石奚之间,二师固吾服膺者也。异代高僧是我师,看一切相是天机。请看拖泥带水处,正是迷时即悟时。”梅清对他的影响也很大,他在作于1920年的一幅山水立轴上题曰:“渔洋山人称梅瞿山画松天下第一。余见瞿山画,画松者十居七八,盖得意之笔,必时时流露,无画不妙,无妙不臻”。梅清为黄山画派主将,画松法来自王蒙,所画松傲岸峥嵘,顾盼生姿,且阴阳向背层次分明,陈师曾心向往之,偶一模仿,大有神气,《松风孤亭》《深岩古寺》等,其萧散简远,苍古虬曲,不让梅清。

“元四家”对陈师曾的影响亦不可忽视,在其晚期的《山径归樵》《秋山萧寺》等大幅作品中,其山势千岩万复似王叔明(王蒙),树木穿插似黄子久(黄公望),苔点之圆润似吴仲圭(吴镇)。在他的画中,唯倪云林(倪瓒)的影响不多,因他用笔刚硬,与云林的萧疏简淡相去甚远。

在陈师曾的画中有一类庭园写生,独具特色,此类作品有的重写实,有的重写意,景小境大,笔简意足。他早年东游日本,兼通西洋画法,在透视、色彩等方面都有所得,因此在《石坊》《益香书屋》《渔乐图》《流水音》等作品中,均可看到较为严格的西洋逶视法,这在传统文人画家中是前所未有的。

纵观其所有的山水画作品,我们可以发现,尽管他的绘画风格多变,但在后期,已逐渐形成了自己的基本风格,即无论画山画树,皆以中锋勾勒,力透纸背,且绝少皴擦,即使在皴时也纯以中锋浑圆之笔为之,无一含混,烘染也很少,十分强调用笔,用墨、用色都比较单纯。由于学习石涛的缘故,其画由刚劲挺拔渐趋柔和温润,这也和绝大多数画家是一样的。苏东坡曾论诗文:“大凡为文,当使气象峥嵘,五色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。”(宋周紫芝《竹坡诗话》)绘画亦然。在石涛的影响下,陈师曾除用笔渐趋柔和外,还由单纯注重用笔变为笔墨并重。惜乎天不假年,过早地中止了他的艺术探索,否则他在山水画上将会取得更大的成就。

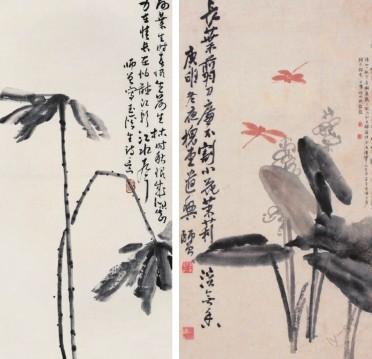

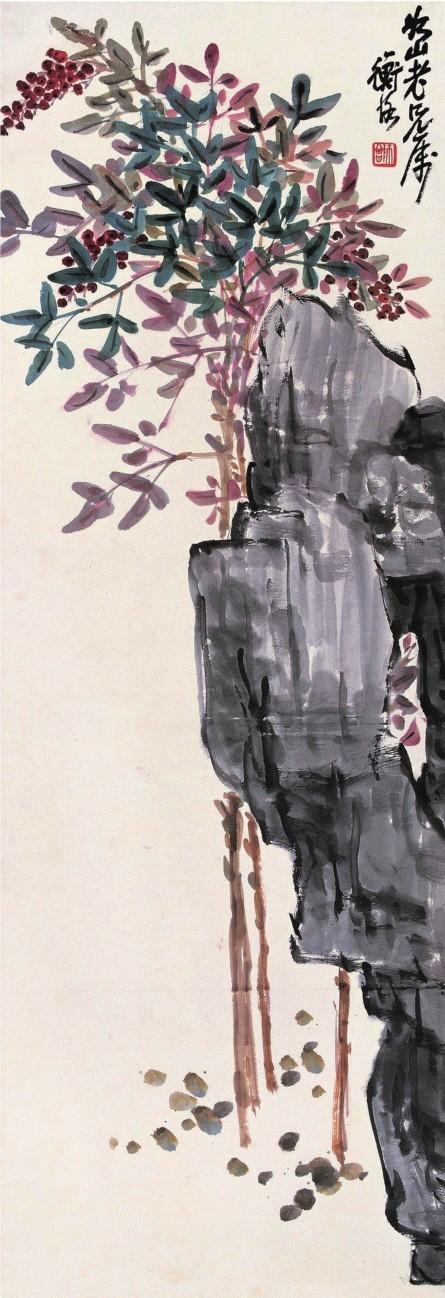

陈师曾的花鸟画

较之山水、人物,花鸟作为一门独立的画科出现得最晚,在中唐时方有正式的花鸟画。五代、两宋,花鸟极为兴盛,然其时的花鸟画皆为工笔,崇尚色彩,号曰写生。至元代,水墨写意花鸟渐趋抬头。到明徐渭,清石涛、八大,写意花鸟盛极一时,以后名家辈出。清末民初,吴昌硕对花鸟画的影响是无与论比的,可谓人人学昌硕,家家谈缶老,犹如李唐之于南宋山水画,几乎达到系无旁出的地步。陈师曾在南通时即投在吴昌硕门下,常到泸上有所请益。在他学习吴昌硕的许多作品中,从用笔、构图到通天落地的长款,都达到形神兼似的程度。但他和吴昌硕相比又有几个不同。其一,吴昌硕无论作书作画都用羊毫软笔,以篆籀之法为之,古拙雄雄强; 而陈师曾多用狼毫秃颖,俊逸活泼。其二,中国文人画向来作画不求形似,吴昌硕作画对形的要求就不是那么严格。陈师曾在日本习博物学八年,对各种植物花卉的形状、色彩、结构,都有研究,所以他笔下的花卉,尽管以大写意之法出之,仍然造型准确,结构分明,无画虎类犬之病。更加难能可贵的是,他对形的严格要求并没有以牺牲笔墨的生动性作为代价。其三,构图的程式化是传统文人画家的通病,吴昌硕在其长期的艺术实践中也渐渐形成了自己一定的构图程式。陈师曾却摆脱了这一点。也许是由于接触过西洋画,加上重视写生,他的构图变化多端,无定迹可寻。正是因为上述这些因素,陈师曾方能在人人学吴的情况下卓尔不群,自成一家。

转益多师是陈师曾在艺术上取得成功的一个重要原因。陈师曾的花鸟画,在学习吴昌硕的同时,也是上追古人,溯本求源,对沈石田、陈白阳、徐文长、李复堂等大家都学有所得。石涛的影响更是显而易见。他晚期的一些作品,大笔纷披、水墨淋漓,尽得石涛神韵。曾在一幅《竹石鸡冠》上题云:“于梦中见大涤子画如此,越二日追忆摹之。 ”不过,陈师曾和石涛虽都用含水较少的硬毫作画,但他的硬毫纷披却与石涛有别。需要指出的是,陈师曾并不因其惯用硬毫而显露枯槁霸悍之气,而是化浑厚为潇洒,变刚劲为柔和,在其作品中,依然不失文人画的蕴藉隽永,这一点很似“其皴法虽似北宗,实得南宗之神髓”的唐寅。

陈师曾曾作有《画梅歌》:“千岁不见华光面,但闻华光画梅好。碎撒琼瑶烂作花,神游雪地冰天皎。入室弟子扬补之,枝枝瘦铁细如丝。元明诸家有述作,涂脂点墨师其师。我今画梅无所本,意未经营手先冷。攒空野林两三条,又似枯藤挂寒岭。乃园繁株不可摹,晨光阁上春模糊。溪桥驿路偶然见,飘泊东西风景殊。邓尉孤山未经眼,冲烟欲棹沧波远。层玉峨峨写不工,转怜绝色埋苍藓。画梅一幅墨如金,种梅十亩望成林。何当醉卧梅花下,梦醒空山飞翠禽。”正如歌中所云,陈师曾笔下的梅花,其本自金冬心、李晴江,但他并非专学一家,而是在师法造化的基础上再师法古人,不为古人所囿。故而他所作的梅花别具一番孤高冷峻之风,所画腊梅尤为突出。

尤其值得一提的是,陈师曾还试验将花卉画成油画。他有一幅油画,画一大一小两面三刀株并立的山茶,和传统花鸟画一样,上有款识、印章,用笔也还是花鸟画的用笔。也许这种探索未必成功,但它表明陈师曾绝非一个抱残守缺、拒绝接受新生事物的泥古不化者。作为一个传统文人画家,他一直在思考着文人画的未来。

陈师曾的人物画

在陈师曾的所有作品中,尽管道释、人物数量较少,但其艺术价值却似在山水、花卉之上,其中以《北京风俗画》最为著名。

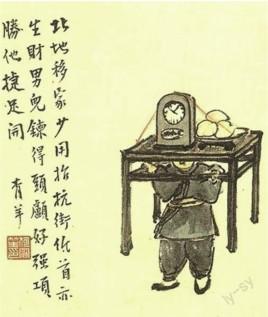

《北京风俗画》为册页小品,共十七页,每页绘有二图,计三十四图。所画皆为老北京街头巷尾常见的风俗人情,有敲小鼓者、泼水夫、跑旱龙船者、老西儿、墙有耳、算命、磨剪刀戗菜刀、人力车夫、糖葫芦、橐驼、坤书大鼓、切年糕车、喇嘛僧、菊花担儿、卖水果担儿、掏粪工人、马车、旗下女、话匣子、山背子、二弦师、夫赶驴、烤白薯、品茶客、玩鸟人、乞丐妇等,三教九流,无所不有。

《卖水果》为风俗画之一,画面上一位形容憔悴的果农伫立在寒风中。陈师曾这套风俗画作品完成后曾在朋友中广为流传,并多有题咏。好友何宝笙在此画上题曰:“大个钱,一子兩,当年酸味京曹享。而今一颗值十钱,贫家那获尝新鲜!朱门豪贵金盘里,风味每得街市先。嗟乎风味每得街市先。”进一步阐发了画意。作者在此表现了对贫富分化的现实和对下层劳动人民命运的关切。特别是所画《乞丐妇》一图,那位蓬头垢面、沿街乞讨的老婆婆,与坐在洋车里的粉面公子恰成对照。

作者画此一组册页时正是袁世凯称帝之时,特务头子陆建章手下的宪兵便衣遍布北京,监视老百姓。陈师曾作《墙有耳》对此予以无情的嘲讽。茶馆酒肆本是人们品茗休息之所,而在此画面上,挂着“雨前”牌子的茶馆前面,隔墙站着两个神情诡秘、带有特殊使命的“包打听”,使人很自然地联想到老舍《茶馆》中的“康二爷”。为此,民国初年北京的茶馆酒肆中都贴着“莫谈国事”的红布条,以免城门失火殃及池鱼。童大年在画上题曰:“莫谈国事贴红条,信口开河祸易招。仔细须防门外汉,隔墙有耳探根苗。”可谓画龙点晴。

其他像《夫赶驴》《赶庙会》《跑龙船》等,表现了北京特有的民间习俗,令人回味无穷。

陈师曾的这组《北京风俗画》作于1915年。他于1913年到北京教育部任职,住在宣武门外,每天步行上班,自幼生长在南方的陈师曾,对在北京的所见所闻,自然感到十分新鲜而有吸引力。曾有这样一个笑话,鲁迅在教育部时,“时常邀二三友人到绒线胡同西口路南的回教馆楼上吃牛肉面,从东铁匠胡同斜穿过去,路没有多远。有一次适有结婚仪仗经过,陈师曾离开大家,独自跟着花轿看热闹,几乎与执事相撞。友人们便挖苦他,说师曾人老心不老,看花轿入迷了。随后知他在画风俗画,才明白他追花轿的意思。”(周遐寿《鲁迅的故家》)

中国古代人物画的表现对象大都为神仙佛道,帝王将相,才子佳人,除了《清明上河图》和为数不多的《货朗图》《戏婴图》外,画家们很少注意到世俗社会底层普通人的生活,去表现他们的喜怒哀乐。陈师曾以一个正直的艺术家的良知和艺术实践,为文人画指明了一条参与现实、变革创新的路子。他的人物画,并不专注于形似,而是默记写意,以漫画和速写的形式,逸笔草草,有些连五官都没有,生动纯朴,于不经意处益显其用笔之精、用墨之妙、用意之深。他的《读画图》《妙峰山进香图》,也是凭记忆画出,将周围的朋友纳入画中,见之者无不称赏。

历来中国画家善于在画面上外露情感,如郑所南之露根兰草和八大山人的怒目怪鱼,陈师曾亦然。生逢乱世,目睹国势之危难,政局之腐败,民生之多艰,胸中的愤懑不平之气,自然不能不在笔墨中发泄出来。钟馗向来是人物画家所喜爱的题材,取其疾恶如仇、匡扶正气之意,陈师曾于1921年端午节作有《钟馗图》,纵笔写意,画一钟馗侧身而立,两手举笏上视,须发怒张。其词曰:“峨冠博带,面目丑怪,怒髭戟张,诸邪退避。”他的道释画如《白衣大士》和作于1916年的罗汉图等也很出色。

1912年,陈师曾在李叔同主办的《太平洋报》画刊上连续刊登简笔画,如《落日放船好》《独树老父家》《偶坐侣是商山翁》等,线条简洁,意味诙谐,很有文人画所追求的诗意大利。后丰子恺的漫画在构思、笔法上都有一脉相承的风味,故丰子恺曰:“国人皆以为漫画在中国由吾创始,实则陈师曾在《太平洋报》所载毛笔略画,题意潇洒, 用笔简劲,实为中国漫画之始。

书法篆刻诗文无一不精

绘画与书法、篆刻、诗词在画面上有机的结合,相互生发,是中国文人画区别于其他画种的最根本的特色。为此,对一个文人画家在诗、书、画、印等各方面的修养都提出了很高的要求,其中对书法的要求最高了。

陈师曾生于书香世家,天资聪颖、勤奋好学,在书法、篆刻上都取得很大的成就。

他早年从范仲霖学魏碑、汉隶及楷书,于六朝碑碣致力尤深,又从岳父范肯堂学习行书,有出蓝之誉。中年得列吴昌硕门墙,颇受推许。故其书法真、草、篆、隶,无不擅长。观其作于三十六岁时的一幅行书团扇,得力于孙过庭《书谱》和怀素的小草。行书轴:“文何圆洁意雍容,傅粉搔头误俗工。续起西泠成峻折,一时风靡露刀锋。”是书于1916年的一首《论印绝句》,其行笔之间依稀可见王铎的影响,然王作书露锋较多,师曾较之更为圆洁,且用笔粗细变化不大。真书联“似凤腾霄,如龙蟠雾”。明显来自泰山经石峪,间以战笔为之,气势雄厚强,苍茫老辣。吴昌硕对陈师曾的巨大影响无处不在,完全师法吴昌硕的作品有《临秦敦》,甚至连落款也欹侧取势,宛然缶老。尽管受吴的影响很深,但师曾犹能自具面目。吴昌硕用羊毫写石鼓文,绵里裹针,软中有硬;师曾则以狼毫作钟鼎文,化刚为柔,圆润精湛。篆刻亦然,师曾虽学吴昌硕的刻印,但并不完全相同。吴昌硕印上的字是用羊毫写的,古拙艰涩,益显有力;师曾是用狼毫写的,故其印古朴秀逸,刚健婀娜。

陈师曾生前自云画第一,兰竹为尤,刻印次之,诗词又次之。其实他在篆刻上的成就也很高,画友姚茫父在《染仓室印存序》中认为:“陈氏印学,导源于吴缶翁,泛滥于汉铜,旁求于鼎彝,纵横于砖瓦陶文,盖迈代印人之最博者。”可谓持平之论。

陈师曾是年处于浙派未全衰,吴昌硕尚未全盛的时代,故其印作有的像黄小松,有的像奚铁生,有的像赵之谦。如白文印“陈师曾”“新会梁启超印”,师法黄小松,以冲刀子为之,不多修饰,刀痕光洁劲挺,追求生辣雄劲的印风。陈师曾的印作气息浑厚起来,得力于吴昌硕的影响,這一点在白文印“宁支离毋安排”、朱文印“深知身在情长在”等作品中得到了很好的体现。吴昌硕也叫吴仓硕,故陈师曾以《染仓室印存》名其印谱。

陈师曾的父亲是清末民初著名诗家,祖父陈宝箴亦工诗,他幼年即受到良好的诗书教育。成人后浪游神州,东渡日本,可谓读万卷书,行万里路。丰富的生活阅历使他留下大量的诗作,结集为《槐堂诗钞》《陈师曾先生遗诗》上下卷,补一卷。此外还有大量的题画诗。他每画必题,或长或短,清新隽逸,与画互相映发,其弦外之意令人回味无穷。在你的诗作中,悼亡之作尤工。惜其诗名为画包所掩,人多不知而已。

深究文人画理贵于革新

陈师曾并不是专门的美术理论家,但他发表于1922年的《文人画之价值》,却在当时产生了深刻的影响,成为研究文人画的重要论文。

从中日甲午战争到五四运动前后,不论是在整个文化界还是在艺术界思想都有很活跃,中国画论也同样面临着一场革命。清代画论如汗牛充栋,但绝大部分都只不过是在董其昌的“南北宗论”和“四王”的守法中兜圈子,鲜有新论。至近代的画坛,要求中国画变革的呼声越来越高。在当时,画论势力最大的按其主张有变法、革命、改良、调和四派(概括而言,改良、调和可纳入变法派),各派都主张输入西洋画法,改变、充实中国画,但主张的目的和方法不同。

“变法”派为首要者便是康有为。1917年,康有为在《万木草堂藏画目》中写道:“中国近世之画,衰败极矣,盖由画论之谬也是。”“中国近世以禅入画……后人误尊之,苏、米摈弃形似,倡为士气。元明大攻界画为匠笔而摈弃之。”他认为弃形而写意的画是中国画衰败的根源,必须恢复六朝唐宋传统,他主张“以形神为而不取写意,以着色界画为正,而以墨笔粗简者为别派”,“士气固可贵,而以院体为画正法”。他称道这是欧美形准而谨严的绘画,他反复强调“唐宋正宗”,并希望“他日当有合中西而成大家者”。但康有为的变法在当时并没有太大的影响,而“革命论”派却产生了巨大的影响。

提出“美术革命”口号的是吕溅和陈独秀。1918年陈独秀在《新青年》上发表《美术革命——答吕溅》,旗帜鲜明地提出:“若想把中国国改良,首先要革王画(指“四王”的画)的命。因为改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神。”在陈独秀的推动下,美术革命的声势均力敌更加浩大起来了。尽管陈独秀与康有为的见解有所不同,但在主张以西方的写实画法或写实主义精神来改良中国画这一点上却是一致的。他们的号召在当时确实起到了振聋发聩的作用。然而他们同时又宣布自王维、苏轼而下的“学士派”文人画写意传统尽在打倒之列,则犯了简单化的错误。

陈师曾曾在日本留学多年,时时留心中日绘画,所以,当时他也持有相同观点。1919年月1月,在北京大学欢送徐悲鸿赴法学习的大会上,他发表讲演说:“东西洋画理本同,阅中画古本其与外画相同者颇多……希望悲鸿先生此去,沟通中外,成一世界著名画者。 ”

但在美术革命、国画改良的浪潮中,在对传统文人画的一片声讨中,陈师曾并没有完全随波逐流,传统的文人画还不能完全否定,他又在重新思考这个问题。

1921年,日本研究中国美术史的著名学者、东京美术学校大村西崖教授来到北京。他的一篇新草的《文人画之复兴》,由陈师曾译成中文,陈师曾自己又写了一篇《文人画之价值》,合称为《中国文人画之研究》,由上海中华书局出版。

陈师曾从历代文人画中概括出文人画的四大要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。他对文人画的定义是:“何谓文人画,即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。”关于文人画的价值,他说:“所贵乎艺术者,即在陶写性灵,发表个性与其感想。”而文人画正是陶写性灵,“发挥其性灵与感想”,“文人画不但意趣高尚,而且寓书法于画法,使画中更觉不简单。”认为文人画自是最高,最足称为艺术的画,言下之意,其他画都不如文人画。当时的美术革命和改良在一定程度上是革文人画的命,改文人画为良,而陈师曾却大谈文人画的崇高价值,他的态度已经明朗。针对陈独秀、康有为等人的“写实”观念,陈师曾说:“画之为物,是性灵者也,思想者也,活动者也,非单纯者也。否则,有如照相器,千篇一律,人云亦云,何贵乎人耶?何重乎艺术耶?”认为文人画“岂可与照相器具药水并论耶?”“且文人画不求形似,正是画之进步。”

绘画革新论者都和文学革新论者一致,陈师曾却正面攻击文学革新,他说:“或又谓文人画过于深微奥妙,使世人不易领会,何不稍卑其格,斯于普及耶?此正始欲尽改中国之文辞以俯就白话,强已能言语之童而学呱呱婴儿之泣,其可乎?……不求其本而齐其末,则文人画终流于工匠之一途。”

所以,陈师曾虽然没有明确地表态反对艺术革新,但却可看出他对“革新”的明显态度。由于陈师曾的社会地位和影响,又由于他的《文人画之价值》一文广为出版发行,所以他的理论影响很大。

当然,陈师曾也并没有完全否定接触西方画。他出版了《中国绘画史》明确地表态:“将来中国画如何变迁,不可预知。总之,有人研究,斯有进步。况中国之画往往受外国之影响,于前例已见之。现在与外国美术接触之机会更多,当有采取、融会之处,固在善于会通,以发挥固有之特长耳。”显然,他虽然同意采取、融合外国美术,但却更强调发挥固有之特长。且会通中外,其目的正是为了发挥自己固有之特长。这种看法无疑是正确的,全面的。陈师曾不愧为一个国学功底深厚的学者型画家。