铵氮对滨海含水介质胶体释放的影响

2017-05-30李海明董旺泉李娜

李海明 董旺泉 李娜

摘要:以天津滨海地区3种含水介质粉砂、细砂、粉土为研究对象,采用室内试验研究当有铵氮存在时,滨海含水介质胶体的释放浓度、粒径和Zeta电位的变化情况,探讨了铵氮对滨海地区含水介质胶体释放的影响。结果表明:存在一个临界铵氮浓度值,将3种含水介质释放胶体的浓度、粒径和Zeta电位变化分为“降低”和“平稳”两个阶段,而且3种含水介质的临界铵氮浓度值都为70mg/L;当水溶液铵氮浓度小于临界浓度时,随铵氮浓度增大释放的胶体浓度、粒径和Zeta电位都呈减小趋势,大于临界浓度时,水溶液中铵氮浓度变化对含水介质胶体浓度、粒径和Zeta电位的影响很小;临界浓度的出现主要是由胶体体系中引力和斥力进入平衡状态时铵氮的浓度决定的;DLVO理论、双电层理论等很好地揭示了含水介质释放的胶体浓度、粒径和电位的变化规律。

关键词:含水介质;铵氮;胶体释放;临界浓度

土壤中存在大量可移动胶体,这些胶体颗粒大部分是因母质颗粒的释放和分离而产生的。由于胶体的比表面积大,其值可达300 m2/g,并且污染物对胶体比对固相基质表面有更高的亲和性,因此污染物更容易吸附于胶体表面。土壤中存在大量胶体能够在水流带动下迁移一定距离,由于在土壤孔隙流动的水中含有气泡,气泡会阻挡水的总体运移,而胶体会沿着已有的水膜迁移,因此移动的胶体颗粒在土壤孑L隙中的迁移速度快于水流速度,污染物以胶体为载体时,运移速度会明显不同。胶体的生成、迁移影响污染物在包气带中的迁移。研究表明,土壤胶体在一定条件下可以影响多环芳烃(PAHs)、放射性物质、农药、重金属等污染物在土壤中的迁移。铵氮是地下水中重要的污染物之一,自然条件下,地下水中铵氮含量很低,但某些受污染的地下水中铵氮含量可高达数百到数千毫克每升,严重影响地下水水质。近10 a,中国通辽地区地下水中铵氮均有检出,总超标率在78%以上,监测值为0-4.78 mg/L;欧洲爱沙尼亚西北部,80个监测井的地下水中铵氮浓度最大值为1.40 mg/L;美国爱荷华州南部部分水井铵氮浓度超过0.78 mg/L。地下水土系统中的铵氮主要是人类活动将大量氮素输入到包气带系统中,并随降水等各种淋溶入渗过程迁移至地下水中。

目前,有关学者在土壤胶体对铵氮行為的影响方面投入了大量研究。王博等采用室内土柱试验研究了土壤胶体浓度对铵氮迁移的影响,研究表明胶体对铵氮的迁移的影响存在一个临界浓度,临界浓度之前胶体对铵氮的迁移起促进作用,超过临界浓度后胶体对铵氮的迁移起阻滞作用;温小乐等研究得出,大量有机物质及金属离子共存时,土壤胶体吸附铵氮的能力会下降;谢鹏等研究得出,土壤胶体对NH的结合能力为:黄棕壤>黑土、蝼土>红壤>砖红壤,而土壤胶体对NH的解吸率顺序与此相反;李群等采用室内土柱试验研究了不同酸碱条件下天然黏土胶体对铵氮迁移的影响,得出在酸性条件下,含水介质对含胶体铵氮的阻滞作用大于无胶体的,碱性条件下相反。这些研究从胶体对铵氮行为影响方面进行了分析,但铵氮对胶体行为的影响作用方面的研究较少。本文以天津滨海地区3种含水介质为研究对象,采用室内试验,通过含水介质释放的胶体浓度、粒径和电位的变化,探讨铵氮对滨海地区含水介质释放的影响。

1材料与方法

1.1试验材料

天津滨海地区受沉积环境影响,含水介质以盐分和胶体含量高、碱性大为主要特征,含水层颗粒以细砂和粉砂为主。试验用土取白天津滨海地区天然细砂、粉砂和粉土。土样经风干、碾碎后过60目筛备用。采用筛分法分析土样粒径分布,并分析土样容重、密度和孔隙度,含水介质粒径分布和主要特征见表1。

1.2试验方法

准确称取8份过筛后的含水介质10 g,分别放入8个250 mL的三角瓶中,依次加入浓度为5、10、20、40、70、100、150、200 mg/L的NH4Cl溶液100 mL。将三角瓶放入恒温振荡器上振荡24 h后静置3-5 min,迅速取10 mL上清液,测量胶体浊度、粒径、电位以及溶液中铵氮含量。采用浊度计(LP 2000-11)测量浊度,根据浊度与胶体浓度标准曲线计算水样中胶体的含量。细砂、粉砂和粉土胶体浓度与浊度的关系曲线见图1。铵氮含量采用纳氏试剂分光光度法测量。胶体粒径和电位采用马尔文激光粒度仪(zetasizer Nano-ZS90)测量。马尔文激光粒度仪测量胶体粒径采用动态光散射法,Zeta电位测量采用电泳光散射法;单分散系样品误差为±2%,可重复性误差为±2%,采用633 nm“红色”激光器,温度控制为25℃。

2结果与讨论

2.1含水介质胶体释放特征

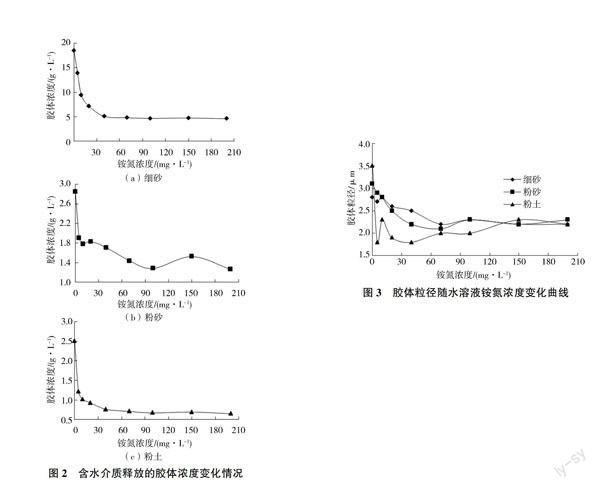

细砂、粉砂和粉土在不同铵氮浓度的水溶液作用下胶体浓度变化情况见图2。当含水介质中不含铵氮时,细砂、粉砂和粉土释放的胶体浓度分别为18.51、2.84、2.50 g/L;水溶液铵氮浓度为70 mg/L时,细砂、粉砂和粉土释放的胶体浓度分别下降至4.79、1.44、0.71 g/L,胶体释放量依次减少了74.1%、49.5%、71.6%;水溶液铵氮浓度大于70 mg/L后,细砂、粉砂和粉土释放的胶体浓度的平均值分别为4.70、1.38、0.68g/L。由图2可以看出,水溶液铵氮浓度从0增长到70 mg/L时,3种含水介质释放的胶体浓度明显降低;而铵氮浓度高于70 mg/L时,3种含水介质释放胶体浓度相对平稳。因此铵氮浓度为70 mg/L的水溶液是铵氮影响3种含水介质胶体释放的临界浓度。随着水溶液中铵氮含量的增加,含水介质释放的胶体浓度变化可分为“降低”阶段和“平稳”阶段。“降低”阶段又可分为两个阶段:前一阶段胶体浓度降低较快,在0-10 mg/L的铵氮溶液作用下,胶体释放浓度曲线几乎呈直线下降;后一阶段浓度降低相对缓慢,在10-70 mg/L的铵氮溶液作用下,胶体释放浓度变化相对缓慢。

综合3种含水介质释放的胶体浓度变化情况可知,释放胶体量从大到小顺序为细砂>粉砂>粉土,细砂胶体释放量远高于其余两种含水介质的。粉土和粉砂在无铵氮条件下胶体释放量相近。但随着铵氮浓度的增加,这两种含水介质的胶体释放量也表现出明显的不同。随着铵氮浓度的增大,通过胶体释放量减少百分数可以看出,细砂释放的胶体浓度减小程度最大,其次是粉土,粉砂最小。水溶液中铵氮的存在对细砂和粉土胶体释放的影响相近,对粉砂的影响相对较小。

2.2含水介质释放的胶体粒径变化规律

含水介质释放的胶体粒径随水溶液铵氮浓度变化曲线见图3。胶体体系多为分散的,即胶粒大小的分布是不均匀的,因此由马尔文激光粒度仪测得的胶体粒径为范围值,图3中胶体粒径为平均粒径。在“降低”阶段,铵氮浓度为0 mg/L时,细砂、粉砂和粉土释放的胶体粒径分别为2.8、3.1、3.5 um,到临界铵氮浓度70 mg/L时,对应细砂、粉砂和粉土释放的胶体粒径分别为2.2、2.1、2.0um,3种含水介质粒径从开始到临界浓度分别减小了0.6、1.0、1.5 um,此时释放的3种胶体粒径大小相近。在“平稳”阶段,铵氮浓度为70-100 mg/L时,3种含水介质释放的胶体粒径基本在2,2um上下,其中细砂和粉砂的粒径变化相似度较大。在铵氮浓度为150-200 mg/L时,3种含水介质的粒径大小差值在0.1um之内,3种含水介质胶体粒径为2.2-2.3um,在整个“平稳”阶段,3种含水介质的粒径变化在0.3um之内。

综合分析,3种含水介质的胶体粒径随着铵氮浓度的增大总体表现为减小趋势,在“降低”阶段粒径变化较为明显,“平稳”阶段粒径变化相对稳定。水溶液铵氮浓度为0 mg/L时,细砂、粉砂和粉土释放的胶体粒径依次增大,此时3种含水介质释放胶体粒径差值在0,7um之内。随着水溶液铵氮浓度增大到70 mg/L的临界浓度值,粉土释放的胶体粒径迅速减小到2,0um上下,相同铵氮浓度条件下,粉土胶体粒径相对最小,而细砂和粉砂胶体粒径的变化较为相近。随着溶液中铵氮浓度的增大,3种含水介质释放的胶体粒径大小逐渐接近。

2.3含水介质释放的胶体电位变化规律

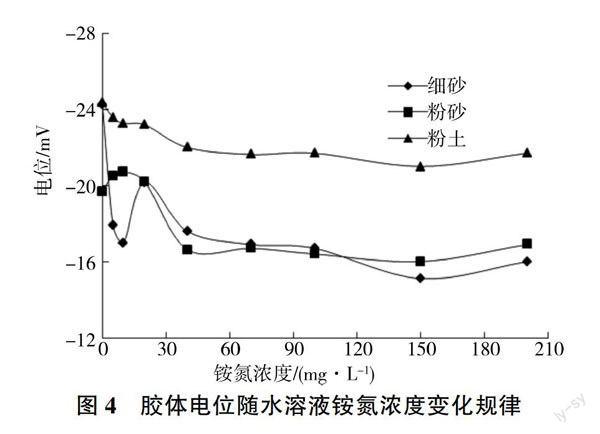

含水介质释放的胶体电位随水溶液铵氮为浓度的变化规律见图4,其中Zeta电位为“-”代表电位的属性为负,数值代表电势强度。含水介质释放的胶体颗粒均带负电,随着水溶液铵氮浓度的增大,含水介质释放的胶体Zeta电位先减小后趋于稳定。在“降低”阶段(铵氮浓度为0-70 mg/L),水溶液铵氮浓度为0 mg/L时,细砂、粉砂和粉土释放的胶体Zeta电位分别为-24.3、-19.7、-24.3 mV,到臨界铵氮浓度70 mg/L时,细砂、粉砂和粉土释放的胶体Zeta电位分别为-16.7、-16.7、-21.6 mV,依次下降了-7.6、-3.0、-2.7 mV。在“平稳”阶段(铵氮浓度为70-200 mg/L),细砂、粉砂和粉土释放的胶体Zeta电位平均值分别为-16.2、-16.5、-21.5 mV,胶体Zeta电位随水溶液铵氮浓度变化很小,因此70 mg/L的铵氮浓度也可以看作是3种含水介质释放胶体Zeta电位的临界浓度。小于临界浓度时,胶体电位随水溶液铵氮浓度的增大总体表现出减小趋势;大于临界浓度时,胶体Zeta电位趋于稳定。

整个试验过程中,细砂、粉砂和粉土释放的胶体Zeta电位的平均值分别为-18.0、-18.2、-22.5 mV,可见细砂和粉砂胶体的Zeta电位较为相近,而且这两种胶体的Zeta电位在铵氮浓度大于20 mg/L之后的变化情况相近。粉土胶体的Zeta电位变化相对缓和,而且比细砂和粉砂的电位值高,但三者的变化趋势相近。

2.4铵氮对含水介质胶体释放的机制探讨

胶体存在化学条件的改变会影响其释放和沉积,当胶体存在化学环境的离子强度增大时胶体的沉积作用增大,离子强度减小时胶体的释放作用增大。离子强度能对胶体释放和沉积造成影响,原因是其改变了胶体受到的范德华引力和双电层斥力的相互作用。胶体稳定性的经典理论(DLVO理论)可以解释这一现象,胶粒之间同时存在斥力势能和引力势能,胶体的稳定性取决于两种势能的大小关系。若两个胶团的反离子扩散层之间未发生重叠,则两者之间不存在斥力作用,只存在范德华引力,总位能是负值;若两个胶团的反离子扩散层存在重叠,则胶团之间产生斥力,随着重叠范围的扩大,两个胶团之间的距离逐渐变小,斥力作用逐渐增大,总位能为正值。当加入铵氮时,对胶体之间的引力势能影响不大,但对斥力势能影响十分显著,电解质的加入将导致胶体体系的总势能发生很大变化,从而影响其稳定性,因此表现出沉积和释放现象。

含水介质在没有铵氮条件下所释放的胶体Zeta电位较大,这就意味着其静电斥力较大,所以胶体之间接触和碰撞的机会相对较小,胶体在水环境中做布朗运动,并且在一定时间内可以稳定地分散于水中。当有铵氮加入时,含水介质胶体带负电,吸附的铵根离子会压缩胶体的双电层,进而降低了胶体之间的斥力作用,在范德华引力的作用下,胶体颗粒之间更容易靠近、碰撞而产生沉积。随着铵氮浓度的增大,铵根离子对胶体的压缩双电层作用和吸附电中和作用增大,使胶体颗粒的Zeta电位、粒径和胶体颗粒之间的斥力变小,在范德华引力作用下部分胶体颗粒碰撞后发生沉积,所以胶体在水溶液环境中的释放浓度变小。当铵氮浓度增大到一定程度时,胶体颗粒的双电层厚度与铵根离子的作用达到一个稳定状态,此时胶体Zeta电位、粒径的变化相对平稳,含水介质胶体所受的斥力和引力达到平衡,胶体的释放和沉积处于平衡状态,所以水溶液中铵氮达到临界浓度后,含水介质胶体浓度、粒径和Zeta电位维持在相对稳定的状态。水溶液铵氮浓度小于临界浓度时,随铵氮浓度增大,释放的胶体浓度、粒径和电位呈减小趋势;大于临界浓度时,水溶液中铵氮浓度变化对含水介质胶体浓度、粒径和Zeta电位的影响很小。

3结论

铵氮会抑制土壤含水介质胶体的释放,与细砂和粉土含水介质相比,铵氮对粉砂胶体释放的影响更小;与粉砂、粉土含水介质相比,细砂含水介质的胶体释放量更多。存在一个临界铵氮浓度值,将3种含水介质释放胶体的浓度、粒径和Zeta电位变化分为“降低”和“平稳”两个阶段,而且3种含水介质的临界铵氮浓度都为70 mg/L。临界浓度的出现主要是胶体体系中引力和斥力进入平衡状态时铵氮的浓度决定的。在“平稳”阶段,3种含水介质释放的胶体粒径逐渐接近,但细砂与其他含水介质相比释放胶体浓度有很大差别,粉土与其他含水介质相比释放胶体Zeta电位有很大差别。