耕作方式对小麦群体动态?干物质及产量的影响

2017-05-30田香伟任建军徐长征刘加平

田香伟 任建军 徐长征 刘加平

摘要[目的]研究耕作方式对小麦生长发育的影响。[方法]以郑麦7698为试验材料,分析不同的耕作方式对小麦群体、穗粒数、千粒重和产量的影响。[结果]秸秆粉碎还田+翻耕(25 cm左右)+耙实后播种处理基本苗少,但个体发育较好,地上部分生长健壮,能够增加幼苗生长量、小麦穗粒数和千粒重,小麦生育后期,干物质积累增加,产量相对较高,是最理想的耕作方式。[结论]该研究可为整地方式选择、改善整地质量提供依据。

关键词耕作方式;小麦;干物质;产量

中图分类号S512.1文献标识码A文章编号0517-6611(2017)11-0031-02

Abstract[Objective] To study the effects of tillage methods on growth and development of wheat.[Method]Using Zhengmai 7698 as experimental material,the effects of tillage methods on population,grain number per spike,1 000grain weight and yield of wheat were studied .[Result] The treatment through returning straw crushing + tilling (25 cm) + harrow real after sowing was the most ideal way of farming. Through the application of this treatment, basic seedlings were less,but plants grew well,aerial part of plants were strong,seedlings increment, grain number per spike and 1 000grain weight increased, dry matter accumulation increased in the late growth stage, the production was relatively high.[Conclusion]The reasearch could give reference for selecting land preparation methods and improving quality of soil preparation.

Key wordsFarming methods;Wheat,Dry matter;Yield

土壤耕層较浅已经成为我国小麦产量持续增长的一大限制因素。旋耕整地不利于小麦根系下扎。旋耕后如果不再细耙,表层土壤过于疏松,透气性好,保墒保肥性差,如遇干旱天气,必然会加重作物旱情,对小麦的生长发育及产量造成不良影响。

研究表明,常年免耕、少耕会导致土壤耕层逐年变浅、蓄水量降低、活土减少,影响作物增产潜力的发挥[1]。不同整地方式因影响田间土壤水分、养分的运动和分布,从而进一步影响施肥效果[2-3]。在植物叶片的光合作用和物质同化作用过程中,根系的功能和其活性发挥了直接的影响作用,同时土壤中根系与植株叶片的衰老和籽粒灌浆结实在某种程度上有着很大程度的相关性[4-5]。该研究针对生产中整地方式存在的问题,开展了不同整地措施对小麦生长发育的影响,为改进整地方式、提高整地质量提供理论依据。

1材料与方法

1.1试验地概况试验于2012年10月至2013年6月在许昌市农业科学研究所试验田进行。试验田土壤类型为黏壤土,土壤肥力均匀,排灌条件良好,连年均为深耕。耕层土壤基础肥力为:有机质18.0 g/kg,全氮1.136 g/kg,有效磷9.8 mg/kg,速效钾149.0 mg/kg。

1.2试验设计试验采用随机区组排列设计,设4个处理,T1:秸秆粉碎还田+旋耕后播种(近期农民采用较多);T2:秸秆粉碎还田+旋耕+耙实后播种;T3:秸秆粉碎还田+翻耕(25 cm左右)+旋耕后播种;T4:秸秆粉碎还田+翻耕(25 cm左右)+耙实后播种(传统方法),3次重复。小区面积为50 m2(10 m×50 m),20 cm等行距条播。品种采用郑麦7698,播种量150 kg/hm2,2012年10月19日播种,各处理其他田间管理措施一致,于2013年6月5日收获。

1.3调查测定项目与方法每区调查取样点3个,每点一米双行样段,对角线随机选取。在小麦越冬期、起身期、返青期、拔节期、抽穗期、开花期、成熟期分别测记群体个体发育特性、干物质动态;收获后考种测定产量及其构成要素。

1.4数据处理运用Microsoft Excel软件进行数据计算和作图,运用DPS 8.01数据处理系统软件进行数据分析,采用LSD法进行多重比较和显著性检验。

2结果与分析

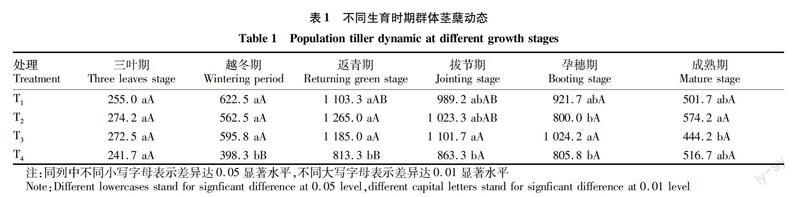

2.1对小麦群体动态的影响由表1可以看出,三叶期的基本苗T2>T3>T1>T4,差异不显著,越冬期T1>T3>T2>T4,返青期的群体T2>T3>T1>T4,拔节期的群体T3>T2>T1>T4,孕穗期的群体T3>T1>T4>T2,成熟期的群体T2>T4>T1>T3。4种整地方式下,个体分蘖水平基本持平。T4的基本苗少,群体一直处于最低状态,但是个体发育较好,苗壮,成穗率高,有穗数较多;T2的基本苗最多,两极分化快,在孕穗期有所降低,但最后的有效穗也最多。T3的群体从基本苗到孕穗期群体一直很高,但最终的有效穗最少,说明个体发育较弱,小分蘖多,成穗率低。

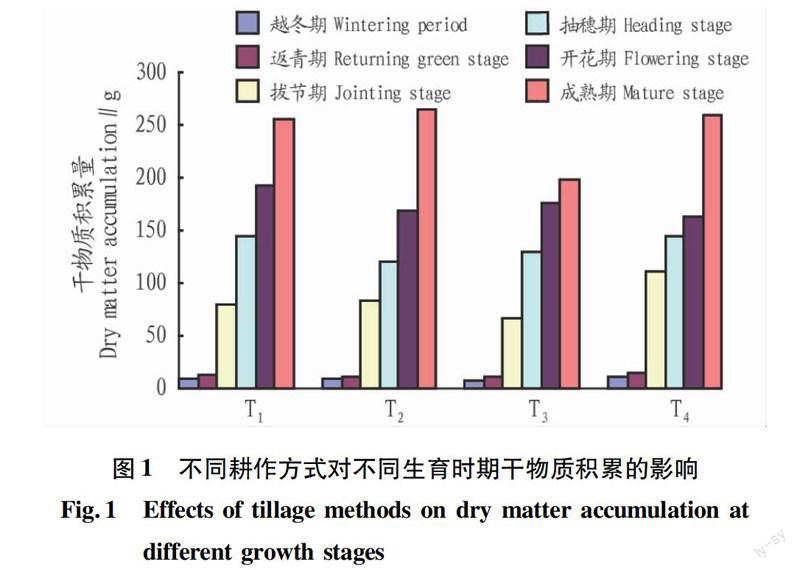

2.2对小麦干物质积累的影响由图1可以看出,越冬期T4>T2>T1>T3,返青期T4>T1>T3>T2,拔节期T4>T2>T1>T3,抽穗期T4>T1>T3>T2,T4的干物质积累处于最高,T2最低;开花期T1>T3>T2>T4,T1的干物质积累处于最高;成熟期T2>T4>T1>T3,说明T2的生物产量最高。由此可知,T3的无效分蘖较多,T4的个体发育较好,有效分蘖多,T2的个体发育均衡。

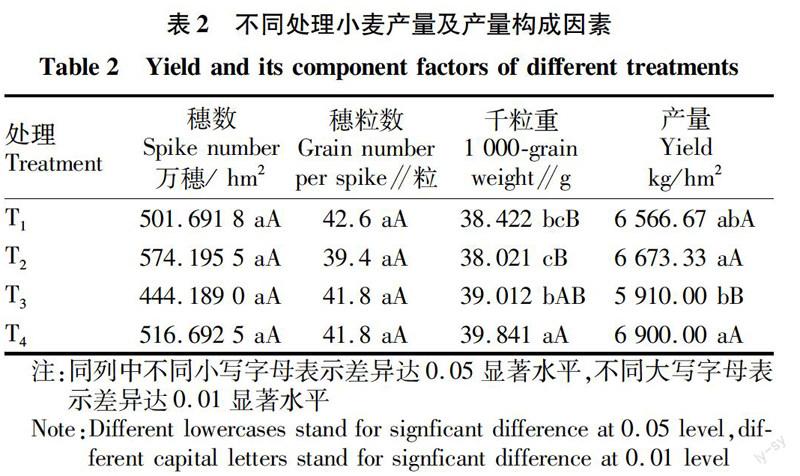

2.3对小麦产量及构成因素的影响从表2可看出,不同處理穗数差异不显著,数据显示为T2>T4>T1>T3,T2的穗数最多;穗粒数差异也不显著,数据显示为T1>T3=T4>T2,T1的穗粒数最多;千粒重差异极显著,数据显示为T4>T3>T1>T2,T4的千粒重最高;产量差异达极显著水平,数据显示为T4>T2>T1>T3,T4的产量最高。结合产量和产量构成因素可以看出,T4能显著增加千粒重,进而增加了产量。

3结论与讨论

该试验中,不同的耕作方式对小麦个体发育、根系的生长、冬前分蘖的质量、千粒重都有影响。秸秆粉碎还田+翻耕(25 cm左右)+耙实后播种处理基本苗少,冬前个体分蘖较多,有效分蘖多,虽然群体一直处于最低状态,但是个体发育较好,干物质积累较多,成穗率高,最终产量最高;秸秆粉碎还田+旋耕+耙实后播种处理基本苗最多,冬后两极分化快,穗数在孕穗期有所降低,但最后的有效穗较多;秸秆粉碎还田+翻耕(25 cm左右)+旋耕后播种的群体从基本苗到孕穗期群体一直很高,但最终的有效穗数最少,说明个体发育较弱,无效分蘖较多,成穗率低,干物质积累少,最终产量最低。秸秆粉碎还田+旋耕后播种有效分蘖少,基本为主茎结实,干物质积累较少,且千粒重低,产量较低。经过耙实的处理产量相对较高,能保证根系生长良好,也保证了地上部分生长健壮,能够增加幼苗生长量、小麦穗粒数和千粒重,小麦生育后期,干物质积累增加,对产量有正向的贡献。扬花灌浆期是小麦生长的关键时期,此时期天气干旱,土壤表层水分含量较少,深耕田块根系总量大而深层次根系分布数量多,有利于根系吸收深层土壤中的水分和养分,延缓根系和地上部衰老,增强抗御干旱天气的能力,保证生长后期正常生长,尤其是增加抽穗灌浆期地上部干物质积累量[6]。在以旋耕等粗放耕作模式下,农田犁底层变浅,不利于作物根系生长及作物对土壤养分的充分利用,需要适度打破犁底层,构建合理耕层结构[7]。深耕可有效打破犁底层,加深耕层,促进小麦根系下扎,增加小麦根系在深层土壤中的分布数量和比例,提高小麦后期抗倒伏能力。而长期使用旋耕方式,会使得犁底层变浅,不利于作物根系生长及作物对土壤养分的充分利用。研究表明,传统的深翻+耙实仍是最理想的耕作方式。

参考文献

[1] 姬相云,王莉萍,申春晓.连年旋耕整地对旱地小麦生长发育及产量影响的调查分析[J].种业导刊,2010(8):15-16.

[2] 田香伟,李自玲,张存利.小麦高产播种技术[J].农业科技通讯,2008(11):93-94.

[3] 雷友,曹国鑫,牛新胜,等.土壤深耕对冬小麦根系在土壤剖面分布的影响[J].现代农业科技,2011(8):272-273.

[4] 方保停,何盛莲,邵运辉,等.当前河南小麦生产存在的问题及其对策[J].作物杂志,2009(4):97-99.

[5] 赵虹,杨兆生,阎素红,等.不同种植方式下小麦主要性状与产量的关系[J].麦类作物学报,2001,21(1):60-64.

[6] 李涛,李金铭,赵景辉,等.深耕对小麦发育及节水效果影响的研究[J].山东农业科学,2003(3):18-20.

[7] 翟振,李玉义,逄焕成,等.黄淮海北部农田犁底层现状及其特征[J].中国农业科学,2016,49(12):2322-2332.