浙南典型通海流域鳌江干流及河口近海鱼类多样性研究

2017-05-30叶健亨陈骁陈浩陈少波周志明艾为明

叶健亨 陈骁 陈浩 陈少波 周志明 艾为明

摘要2014—2016年对鳌江流域干流和河口近海鱼类多样性进行调查,共采集到鱼类108种(含亚种),隶属于16目42科97属,其中干流55种(含亚种),河口及近海63种(含亚种),干流和河口均出现的有9种;结合文献资料,鳌江共记载有鱼类119种(含亚种),隶属于16目43科100属。鳌江干流鱼类群落多度大于1% 的种类有11种,前5位依次是宽鳍鱲、子陵吻鰕虎鱼、中华花鳅、麦穗鱼、鲫鱼,多度小于0.1%的有25种;河口近海鱼类群落多度大于1% 的种类有14种,前5位依次是拉氏狼牙鰕虎鱼、棘头梅童鱼、中华栉孔鰕虎鱼、龙头鱼、中国花鲈,多度小于0.1%的有33种。以种类数及其多样性指数分析,表明鳌江干流鱼类种类多样性一般,河口近海较高。鳌江流域鱼类生态类型多样,鱼类群落定居性与洄游性分布比例差异不大,其营养结构以肉食性与杂食性种类为主。过度捕捞、河口水体污染、航道整治、无序挖沙等因素是影响鳌江鱼类群落变动、威胁鱼类生物多样性的主要原因。

关键词鳌江;典型通海流域;鱼类多样性

中图分类号S931.5文献标识码A文章编号0517-6611(2017)31-0109-06

AbstractThe diversity of fish in the trunk stream and estuarine coastal of Aojiang River was investigated from 2014 to 2016. A total of 108 species(subspecies included) have been collected, which belong to 97 genres, 42 families, 16 orders. Among them, 55 species (subspecies included) was from trunk stream, 63 species (subspecies included) was from estuary coastal, and 9 species was found in both these two places. A total of 119 species(subspecies included) have been recorded, which belong to 100 genres, 43 families, 16 orders.In trunk stream, there were11 fish species whose community abundance were above 1%, of which the top 5 were Zacco platypus, Rhinogobius giurinus, Cobitis sinensis, Pseudorasbora parva and Carassius auratus, however, there were 25 species less than 0.1%;In estuarine coastal, there were 14 fish species whose community abundance were above 1%, of which the top 5 were Odontamblyopus rubicundus, Collichthys lucidus, Ctenotrypauchen chinensis, Bombay duck and Lateolabrax maculatus, however, there were 33 species less than 0.1%. The number of species and diversity indices was analyzed, and the result showed that the diversity of fish species in the trunk stream was general, and the diversity in estuarine was higher. The fishes in Aojiang basin whose nutritional structure was mainly carnivorous and omnivorous had a variety of ecological types, and the distribution proportion between fish community stability and migration had little difference. Overfishing, water pollution, channel improvement, unordered dredging and other factors were the main reasons affecting the Aojiang fish community changes and threating the fish biodiversity.

Key wordsAojiang River;Typical offshore basin;Fish diversity

鰲江发源于南雁荡山脉的吴地山南面,主峰海拔1 124 m,源头在文成县桂山乡桂库村,海拔835 m,河源以下有十多条主要支流和众多的溪涧沟壑汇入,处于27°30′~27°15′N,120°00′~120°40′E。鳌江流域呈长条形,东西长度约60 km,南北宽30 km,地势自西向东递降。干流穿过顺溪、水头、麻步、萧江、鳌江、龙港等镇,经狮子口至杨屿山与琵琶山之间直接入海,全长92.47 km,流域面积为1 521.49 km2,是浙江省八大水系之一。自河源至顺溪长19.1 km为上游,流域面积为112.00 km2,平均坡降为398%;自顺溪至詹家埠长24.7 km为中游,流域面积为332.05 km2,平均坡降为3.98%;自詹家埠至狮子口长38.67 km为下游,流域面积为1 077.44 km2,平均坡降为0.01%,属感潮河段,支流带溪、梅溪、横阳支江,及萧江塘河、平鳌塘河注入;自狮子口至杨屿山与琵琶山之间10 km为河口段,河口为不对称喇嘛口,狮子口河床宽500 m,河谷宽1 250 m,外口入海处宽度为10 km,约在5 km长度缩窄至1 km[1]。

鳌江流域属亚热带季风气侯,温暖湿润,雨水充沛;年平均气温,东部平原区在18 ℃上下,无霜期在275 d左右,西部山区约15 ℃,无霜期稍短;年平均降雨量1 900 mm,全流域多年平均年径流总量为1.9×109 m3。水资源较为丰富,宜于鱼类生长繁殖,且生长期长[1]。鳌江干流是平阳县的工业、农业及生活水源,其水质的好坏直接影响全县人民的健康和经济的发展,被誉为平阳县母亲河[2]。

鱼类是水生生态系统中较高级的消费者,通过上、下行效应与环境间存在着紧密的相互关系,鱼类群落的演替过程及其机制主要受环境条件变动的影响。鱼类栖息地的改变可通过影响群落内的各个成分、群落功能、物种多样性和相对丰度而使群落构成发生改变。由于水工建设、过度捕捞、水体污染等因素导致生态环境恶化,鱼类群落组成受到影响,进而使河流生态系统功能受到影响。鱼类作为水生生态系统中的重要组成部分,对其资源状况进行调查,有利于了解鳌江的生境现状和存在的问题,为鳌江建设规划提供科学依据,从而对鳌江进行科学有效地管理。长期以来,有关鳌江鱼类群落多样性方面的专门研究未见公开报道,仅在资源、种类等相关文章中有所涉及。如20世纪80年代,浙江省淡水水产研究所对鳌江的鱼类进行调查,记录鱼类68种(亚种),其中典型淡水鱼类39种,河口洄游性鱼类10种,浅海鱼类19种[3]。《浙江动物志——淡水鱼类》编辑委员会根据文献资料和20世纪80年代中期采集的标本,记录鳌江鱼类77种(亚种),其中溪流性鱼类37种,江河型鱼类53种,河口型鱼类23种。然而,在渔业资源保护及鱼类群落多样性日益被世界各国所重视的今天[4-7],有必要对鳌江鱼类多样性进行研究。

鱼类群落是指具有一定的种类组成,并与环境彼此影响、相互作用,具有一定的形态结构和营养结构,并具特定功能的生物集合体。为了解鳌江鱼类群落,摸清鳌江鱼类本底资料,对鳌江生物多样性保护、合理利用鱼类资源、优化鱼类群落结构、探讨鱼类群落演替规律与环境的关系等,2014—2016年,浙江省海洋水产养殖研究所联合温州医科大学生命科学学院进行鳌江鱼类资源调查,对鳌江及河口近海鱼类资源调查结果进行报道。

1材料与方法

1.1数据采集方法

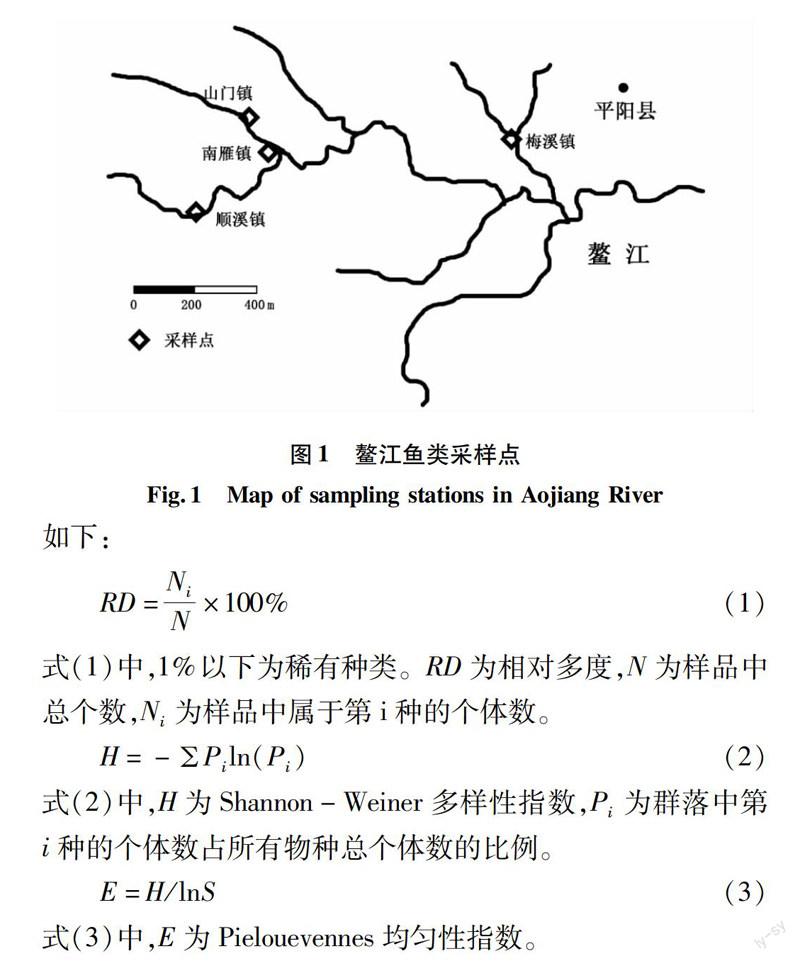

2014—2016年,项目组依照《内陆水域渔业自然资源调查手册》[8]方法,采取自捕、雇请渔民捕捞或与渔民协商约定对其捕获物进行统计、码头和市场渔获物统计等3种方式收集鱼类标本,调查渔具包括:流刺网、定置刺网、虾笼、撒网,搬罾和电鱼机等6种。选择顺溪、山门、南雁、梅溪、鳌江口及近海5个采样点进行鱼类资源调查(图1),并对其生境进行考察。对采集的鱼类标本进行现场拍照、分类、记数,测定体长、体重等常规生物学指标,其精度分别为1 mm和0.1 g,不易确定的种类,用 10%甲醛溶液保存带回实验室鉴定。标本鉴定及分类主要依据《中国动物志·硬骨鱼纲·鲤形目(中卷)》[9]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鲤形目(下卷)》[10]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鲇形目》[11]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鳗鲡目·背棘鱼目》[12]、《中国动物志·硬骨鱼纲·灯笼鱼目·鲸口鱼目·骨舌鱼目》[13]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鲽形目》[14]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鲟形目·海鲢目·鲱形目·鼠鱚目》[15]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鲈形目(五)·虾虎鱼亚目》[16]、《中国动物志·硬骨鱼纲·鲀形目·海蛾鱼目·喉盘鱼目·鮟鱇目》[17]、《中国动物志·圆口纲·软骨鱼纲》[18]、《楠溪江鱼类图谱》[19]、《中国福建南部海洋鱼类图鉴(第一卷和第二卷)》[20-21]和《浙江动物志·淡水鱼类》[22]。所有标本整理编号,保存于浙江省海洋水产养殖研究所和温州医科大学生命科学学院标本室内。

1.2数据处理

分类系统排序按照Nelson(2006),学名和目、科、属的分类及排序按照《拉汉世界鱼类系统名典》[23]和《中国内陆鱼类物种与分布》[24]。历史分布记录主要根据《浙江动物志——淡水鱼类》[22],亦参考了周志明(1987)的资料。

根据调查所得到的数据,用相对多度Relative density[25]、Shannon-Weiner多样性指数[26]、Pielouevennes均匀度指数[27]对其鱼类多样性进行分析。其中相对多度等级划分,10%以上为优势种,1%~10%为常见种,具体计算公式如下:

2结果与分析

2.1鳌江鱼类种类组成

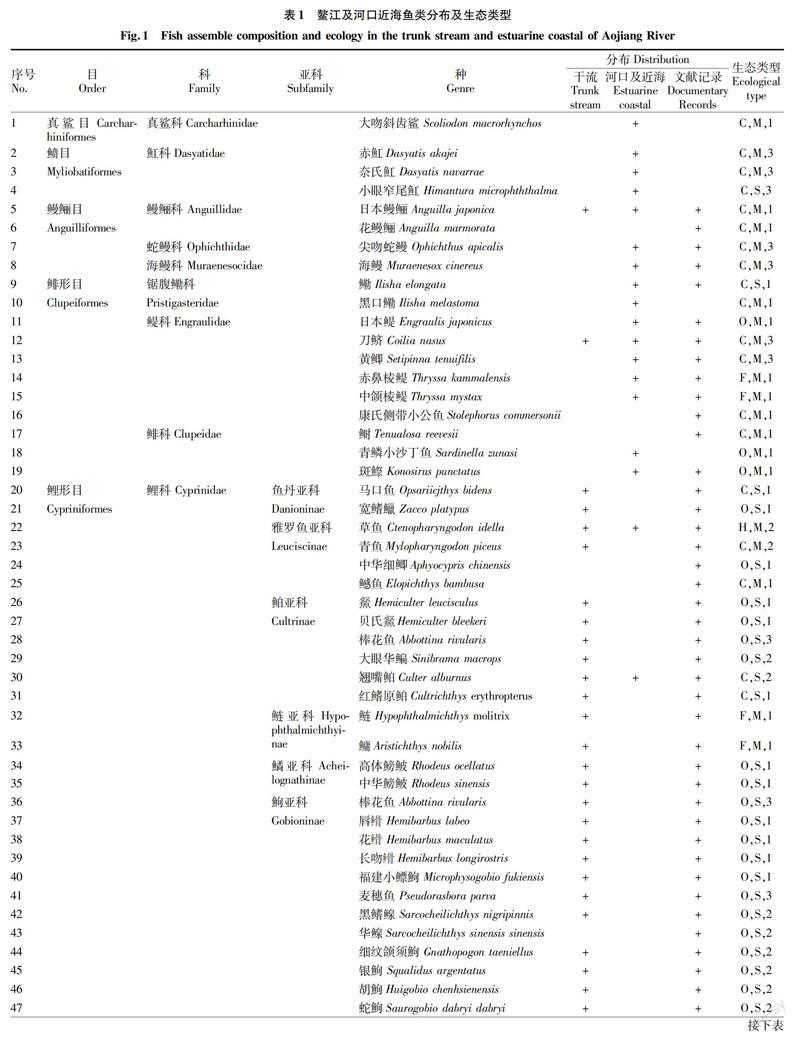

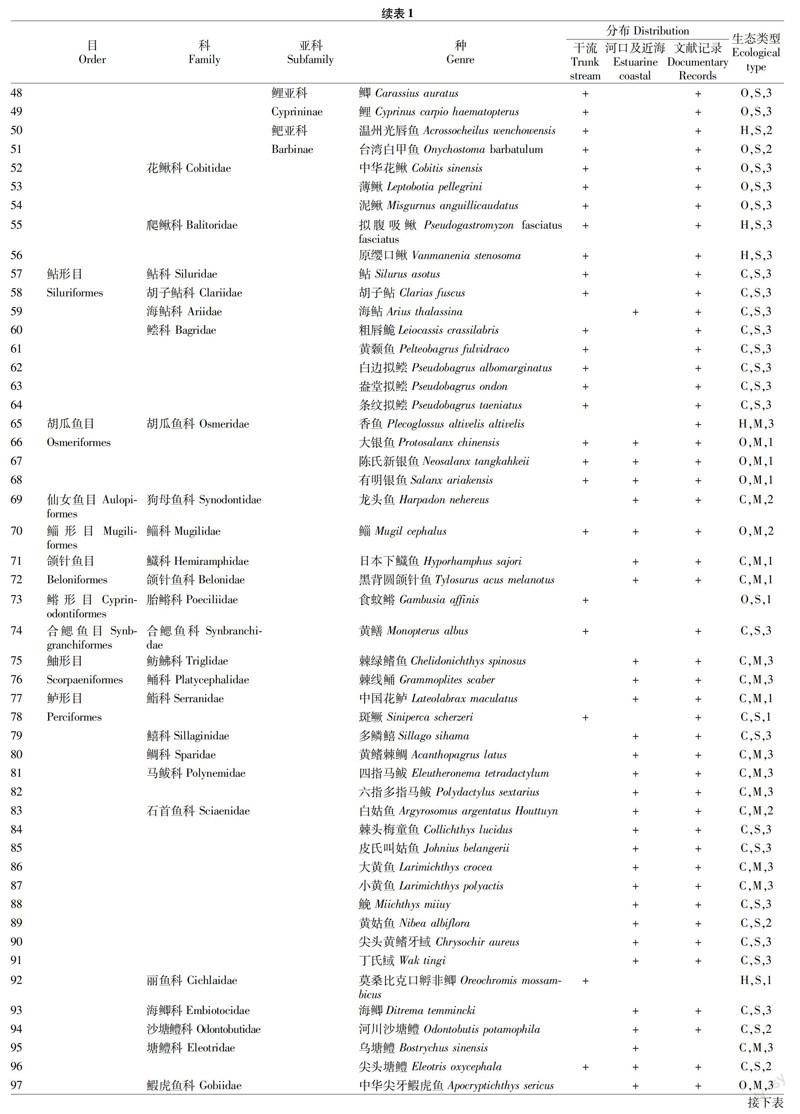

调查共采集到鱼类标本10780号,计108种(含亚种),分布隶属于16目42科97属,其中干流55种(含亚种),河口及近海63种(含亚种),干流和河口均出现的有9种。结合文献资料,鳌江共记载有鱼类119种(含亚种),隶属于16目43科100属[22,28](表1)。鲤形目种类最多,共计3科37种,鲈形目次之,共计16科35种。调查过程中在自然水体中采集到食蚊鱼 Gambusia affinis和莫桑比克口孵非鲫 Oreochromis mossambicus,非本地土著鱼类,为引进种类。该次调查过程中花鳗鲡 Anguilla marmorata(国家二级保护动物)、鲥Tenualosa reevesii(名贵经济鱼类)、香鱼 Plecoglossus altivelis altivelis(名贵经济鱼类)均没有采集到。

2.2优势种

将鳌江干流及河口段采样鱼类按数量汇总计算得出,干流段前7位依次为宽鳍鱲(Zacco platypus)、子陵吻鰕虎鱼(Rhinogobius giurinus)、中华花鳅(Cobitis sinensis)、麦穗鱼(Pseudorasbora parva)、鲫鱼(Carassius auratus)、细纹颌须鮈(Gnathopogon taeniellus)、盎堂拟鲿(Pseudobagrus ondon),河口段前7位依次為拉氏狼牙鰕虎鱼(Odontamblyopus lacepedii)、棘头梅童鱼(Collichthys lucidus)、中华栉孔鰕虎鱼(Ctenotrypauchen chinensis)、龙头鱼(Harpadon nehereus)、中国花鲈(Lateolabrax maculatus)、尖头黄鳍牙鰕或(Chrysochir aureus)、小黄鱼(Larimichthys polyactis),各种类按数量所占比例排列结果见表2。

按相对多度(RD)等级划分,10%以上为优势种,1%~10%为常见种,1%以下为稀有种类。鳌江干流段优势种为宽鳍鱲(53.32%)、子陵吻鰕虎鱼(11.03%),常见种9种,占总种类数的30.91%,稀有种类25种,占总种类数的4.75%;河口段优势种为拉氏狼牙鰕虎鱼(27.97%)、棘头梅童鱼(19.29%),常见种12种,占总种类数的45.60%,稀有种类33种,占总种类数的7.15%。综合分析,鳌江不同江段间优势种种类和数量都有较大区别,这可能是由水质差异导致的。

2.3鱼类物种多样性指数分析

多样性指数(H)从种群数和种群个体数的均匀性两方面衡量群落结构,是反映群落结构稳定的重要指标,群落物种越丰富,各种类个体数越均匀,则多样性指数高,群落越稳定。

综合现有渔获物数据,得出鳌江干流Shannon-Weiner多样性指数(H)为1.80,鳌江口为2.52。Pielouevennes均匀性指数(E)干流为0.50,鳌江口为0.63。

2.4鳌江鱼类生态类型

生态习性为生物与环境长期相互作用下形成的固有适应属性。按生态习性将鳌江鱼类分为洄游性和定居性2种生态类型,定居性鱼类60种,占总数的50.9%,洄游性鱼类57种,占总数的49.1%;按营养结构(食性)分为滤食性、肉食性、植食性和杂食性4种,且肉食性>杂食性>植食性>滤食性,肉食性鱼类68种,占总数的56.9%,杂食性鱼类39种,占总数的33.6%;按栖息习性分为中上层、中下层和底栖3种类型,中上层鱼类37种,中下层23种,底栖鱼类56种(图2)。鱼类在不同水层的分布,有利于充分利用水体食物资源,从而也有利于鱼类多样性的维持。鳌江底栖鱼类占有较高的比例,预示河流底质环境的改变对鳌江鱼类种类和资源造成较大影响。鳌江鱼类生态类型多样,且各种栖息类型与食性类型都有明显的优势种群,多样的栖息类型与食性结构有利于保护区鱼类多样性的稳定。

3危害鳌江鱼类资源的因素

与历史资料对比,鳌江的渔获物产量、种类组成和规格发生了一些改变,鳌江流域鱼类种类略有降低,优势种组成及比例也有所不同,生物多样性总体来说也有所降低,群落结构趋于简单化,而造成这些变化的原因不可否认与生态环境变化和人为因素有关。

3.1资源滥用

近几年来,渔民对鳌江鱼类资源的捕捞强度逐年增加,捕捞工具逐步现代化,而且捕捞手段多样化,网眼规格越来越小。有害、过密、过强的捕捞,使得天然渔业资源补充不足,产量连年下降,鱼类物种数目降低。频频出现毒鱼、电鱼等不正当的捕捞方法,造成大量未繁殖的亲鱼及幼鱼被捕捞,鱼类种群多样性下降,小型化、低龄化现象严重。

3.2水质污染和富营养化

随着人口的增长和经济社会的迅速发展,越来越多的生活污水和工农业废水被排放到天然水域中,导致江河水体污染程度日益加剧,鱼类的生存环境不断恶化。其中,平阳县的大量制革废水和生活污水排入鳌江,导致鳌江水质污染,严重影响鱼类的生存,鱼类多样性受到了很大的影响[29]。

3.3水利工程的建设

水利工程建设会使江河生态环境碎片化,鱼类洄游路径阻断,水文环境发生灾变等,进而使得鱼类群落结构发生极大变化。大坝和水闸的修建切断了鱼类的洄游通道,阻断或延迟其溯河洄游,使鱼类的生长、繁殖、摄食等正常活动受到阻碍,影响种群的补充量,从而使一些某个生命周期阶段依赖于沿河流连续一体纵向迁移的鱼类衰退甚至灭绝。例如新安江大坝阻断洄游,鱼类种类由107种下降到83种[30]。

3.4航运、采砂威胁水生生物的生存

鳌江采砂作业[31]、航运对鱼类栖息环境的破坏和干扰频繁。在这种干扰和变化相对紊乱的复杂环境下,导致优势种组成较单一。航运和采砂不仅对大型水生生物造成直接伤害,如航行和挖沙船产生的水下噪声,干扰和损害水生生物的听觉系统,还改变水下地形,破坏水生生物的栖息地和产卵场,改变水体力学条件导致水体混浊,影响水生生物的生长发育。

4保护建议

4.1加强水利工程的生态恢复设施建设

相关部门可深入分析水利水电工程的特性,对水电工程以水土保持、植被恢复为基础的生态恢复进行初步探索研究,可借鉴水利水电工程常用生态整治方法——景观生态恢复[32],根据各区的功能与地理地质条件和生态系统退化程度規划与设计,注重生产、生态和社会效益有机结合,并考虑到各功能区的联结性,增加生态的整体性,同时严格按照恢复生态学原理和方法制定生态恢复目标[33],既满足项目区的生产、经济、文化与生活需要,又需要具有一定的生态结构和生态功能,建立出一种与自然相和谐的人工生态系统,切实改善两流域水利水电工程在建设中不重视植被破坏、水土流失、水资源不正当使用等自然环境问题[34]。

4.2保护流域环境

严格控制污水排放,有关部门应建立和完善污水处理系统,控制工厂和居民区污水的排放数量,加大对乱排乱放的惩罚力度,建立有效的污水处理管理机制等。有针对性地治理鳌江的生态环境,如鳌江工业重镇水头、萧江,环境污染相对比较严重[35],应强化工业污染治理,严格控制污染排放,确保人民饮水安全,使鳌江干流和各小流域水质基本达到标准要求,改善各塘河水质富营养化状况,使大部分河网水质基本达到水功能区目标。

4.3严格控制捕捞强度及航运活动

合理捕捞是稳定渔业产量、保持资源可持续发展和鱼类多样性的重要手段。严格执行禁捕休渔制度,严格控制捕捞强度和捕捞规格[36],切实做好重要土著鱼类资源的繁殖保护,采取进一步加强渔政管理强度、取缔非法渔具以及延长库区禁渔时间甚至在一定年份内采取全面禁渔等措施。同时限制航运活动,设立禁航区禁止大型航运船舶的活动范围,严格控制采砂活动,取缔水生生物活动区域内的采砂行为。

4.4人工增殖放流

人工增殖和放流是保护濒危鱼类的有效措施,在经过科学论述的基础上,对已经消失或者现在种群数量稀少的重要经济鱼类,通过人工繁育苗种,将苗种直接放入鳌江补充野生种群数量,使其种群数量得到恢复。而这方面的资金投入除依靠政府部门扶持外,相关开发公司也要从经营所得利润中留出资源增殖基金,共同做好人工放流增殖工作。

参考文献

[1] 王光铭.鳌江志[M].北京:中华书局,1999.

[2] 李恩临.鳌江水污染特征及防治对策[J].环境监测管理与技术,2004,16(4):24-25.

[3] 周志明.鳌江的鱼类区系及资源利用意见[J].动物学杂志,1987(4):18-20.

[4] BECHTEL T,COPELAND B.Fish species diversity indices as indicators of pollution in Galveston Bay,Texas[J].Contributions in marineence,1970,15:103.

[5] HILLMAN R E,DAVIS N W,WENNEMER J.Abundance,diversity,and stability in shorezone fish communities in an area of Long Island Sound affected by the thermal discharge of a nuclear power station[J].Estuarine & coastal marine science,1977,5(3):355-381.

[6] GETABU A,TUMWEBAZE R,MACLENNAN D N.Spatial distribution and temporal changes in the fish populations of Lake Victoria[J].Aquatic living resources,2003,16(3):159-165.

[7] PENCZAK T,GOWACKI ,GALICKA W,et al.A longterm study(1985-1995)of fish populations in the impounded Warta River,Poland[J].Hydrobiologia,1998,368(1/2/3):157-173.

[8] 張觉民,何志辉.内陆水域渔业自然资源调查手册[M].北京:农业出版社,1991.

[9] 陈宜瑜.中国动物志 硬骨鱼纲 鲤形目:中卷[M].北京:科学出版社,1998.

[10] 乐佩琦.中国动物志 硬骨鱼纲 鲤形目:下卷[M].北京:科学出版社,2000.

[11] 褚新洛.中国动物志 硬骨鱼纲 鲇形目[M].北京:科学出版社,1999.

[12] 张春光.中国动物志 硬骨鱼纲 鳗鲡目背棘鱼目[M].北京:科学出版社,2010.

[13] 陈素芝.中国动物志 硬骨鱼纲 灯笼鱼目 鲸口鱼目 骨舌鱼目[M].北京:科学出版社,2002.

[14] 李思忠.中国动物志 硬骨鱼纲 鲽形目[M].北京:科学出版社,1995.

[15] 张世义.中国动物志 硬骨鱼纲 鲟形目 海鲢目 鲱形目 鼠鱚目[M].北京:科学出版社,2001.

[16] 伍汉霖.中国动物志 硬骨鱼纲 鲈形目(五)虾虎鱼亚目[M].北京:科学出版社,2008.

[17] 苏锦祥.中国动物志 硬骨鱼纲 鲀形目 海蛾鱼目 喉盘鱼目 鮟鱇目[M].北京:科学出版社,2002.

[18] 朱元鼎.中国动物志圆口纲 软骨鱼纲[M].北京:科学出版社,2001.

[19] 陈志俭,艾为明,周志明,等.楠溪江鱼类图谱[M].北京:中国农业科学技术出版社,2016.

[20] 刘敏,陈骁,杨圣云.中国福建南部海洋鱼类图鉴:第一卷[M].北京:海洋出版社,2013.

[21] 刘敏,陈骁,杨圣云.中国福建南部海洋鱼类图鉴:第二卷[M].北京:海洋出版社,2014.

[22] 毛节荣,徐寿山.浙江动物志(淡水鱼类)[M].杭州:浙江科学技术出版社,1991.

[23] 伍汉霖,邵广昭,賴春福,等.拉汉世界鱼类系统名典[M].台湾:台湾水产出版社,2012.

[24] 张春光,赵亚辉.中国内陆鱼类物种与分布[M].北京:科学出版社,2016.

[25] 李振基,陈小麟,郑海雷.生态学[M].2版.北京:科学出版社,2004.

[26] SHANNON C E,WEAVER W,WIENER N.The mathematical theory of communication [M].Illinois:University of Illinois Press,1949.

[27] PIELOU E C.Ecological diversity[M].New York:John Wiley,1975:1-165.

[28] 张洪亮,宋之琦,潘国良,等.浙江南部近海春季鱼类多样性分析[J].海洋与湖沼,2013,44(1):126-134.

[29] 李恩临.鳌江水污染特征及防治对策[J].环境监测管理与技术,2004,16(4):24-25.

[30] ZHONG Y G,POWER G.Environmental impacts of hydroelectric projects on fish resources in China[J].River research & applications,2015,12(1):81-98.

[31] 倪立建,蔡德迪.鳌江流域采砂活动对河流及涉水工程的影响分析[J].浙江水利科技,2012(2):63-64.

[32] 曾旭,陈芳清,许文年,等.大型水利水电工程扰动区植被的生态恢复:以向家坝水电工程为例[J].长江流域资源与环境,2009,18(11):1074-1079.

[33] 任海,彭少麟.恢复生态学导论[M].北京:科学出版社,2008.

[34] 夏萍娟,陈芳清.大型水利水电工程扰动区景观生态恢复与建设的探讨[J].长江流域资源与环境,2013,21(S1):103-107.

[35] 蔡舒晨,徐毅帆,杨进可.关于鳌江流域治理的实践与思考[J].金田(励志),2012(9):1-2.

[36] 王芸.我国海洋渔业捕捞配额制度研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.