混播比例和时期对玉米—秣食豆群体内小气候的影响

2017-05-30刘殿鹏张淑艳白梅荣

刘殿鹏 张淑艳 白梅荣

摘要[目的]研究播期和混播比例对玉米-秣食豆群体内小气候的影响。[方法]以玉米和秣食豆为试验材料,按秣食豆与玉米同期播种和延后播种2个播期,玉米与秣食豆3个混播比例进行混播试验。[结果]混播时期对作物群体内散射光有显著影响,对总入射光、温度和相对湿度无显著影响。混播比例对群体内光照和温度、湿度影响显著,随秣食豆比例的增加,群体内各层次的总入射光和散射光均显著减少,温度减低,湿度增加;而且生育前期随秣食豆比例的增加,群体内温度显著降低,生育后期相对湿度显著增加。[结论]播期和混播比例对群体内小气候有显著影响。混作复合群体通过改变田间小气候,影响作物的生理活动。

关键词玉米;抹食豆;混播;小气候

中图分类号S344文献标识码A文章编号0517-6611(2017)31-0039-03

Abstract[Objective]To study the effects of sowing time and mixed sowing ratio on microclimate in Zea maysGlycine max population.[Method]Taking Zea maysGlycine max as experimental materials,mixed seeding test was conducted by 2 kinds of sowing date (simultaneous sowing and delayed sowing), 3 kinds of Zea maysGlycine max ratio.[Result] The sowing time had a significant effect on the scattering light of Zea mays population.It had no significant effect on the total incident light,temperature and relative humidity.The proportion of mixed sowing had significant effect on the illumination,temperature and humidity.With the increase of Glycine max proportion, the total incident light and scattered light of different groups were significantly reduced,temperature was reduced and humidity was increased.The temperature was significantly decreased with the increase of proportion of Glycine max in early growth stage.Relative humidity increased significantly in late growth stage.[Conclusion]The proportion and time of mixed sowing have significant effect on microclimate.Mixed compound population affects the physiological activities of crops by changing microclimate in the field.

Key wordsZea mays;Glycine max;Mixed sowing;Microclimate

混播作為一种作物种植方式,具有很多优点,可以使群体分布趋于理想,有利于种间协调发展,从而使混播作物获得高产[1]。相关研究证明,玉米与一年生豆科植物之间混播,可以协调作物之间的竞争和互补关系,充分利用资源,改善群体结构[2],提高作物产量和整体的经济效益[3-4],改善饲料的青贮品质[5-6]。玉米与秣食豆混播,对玉米的农艺性状有显著影响[7],在玉米与豆科植物的混播群体中,玉米高大,占据上层,决定着群体内的光照、温度、湿度等小气候特征,反过来,群体内小气候是影响作物生长发育的因素之一。研究玉米与豆科植物混播群体内小气候变化对寻找到最优的混播比例,充分利用光、温、水、肥资源具有重要意义。

1材料与方法

1.1材料

试验用玉米为郑单958,豆科植物为秣食豆(褐色品种),玉米种子在通辽种子市场购入,秣食豆由东北农业大学提供。

1.2试验设计与方法

试验采用随机区组设计,3次重复,处理小区面积32 m2。玉米播种行距0.60 m、株距0.28 m,固定玉米行株距,将秣食豆按试验设计同行混播于玉米株间,以玉米单播为对照。试验处理组合如表1,共8个处理组合。表中处理组合代号含义:A1代表同时播种,A2代表延后播种,Cn中C代表郑单958,n代表秣食豆混播比例。同期播种是指5月10日将玉米和秣食豆同时播种,延期播种是5月10日播种玉米,6月10日结合中耕播种秣食豆。播种时施磷酸二铵150 kg/hm2、硫酸钾 135 kg/hm2作为底肥,施尿素50 kg/hm2、磷酸二铵75 kg/hm2作为种肥。在玉米 5~8叶期,结合中耕追施氮肥 150 kg/hm2,生育期灌溉2次。

1.3测定项目及方法

试验从6月19日开始,每隔15 d测定1次总入射光、散射光、温度和相对湿度,每小区重复测定6次。8∶00—9∶00,采用TRIPOD TP327型群体分析仪,测定地表和距离地表120 cm处的总入射光;14∶00,采用TES 1360温湿度计,测定距离地面30 cm处的温度和相对湿度。

2结果与分析

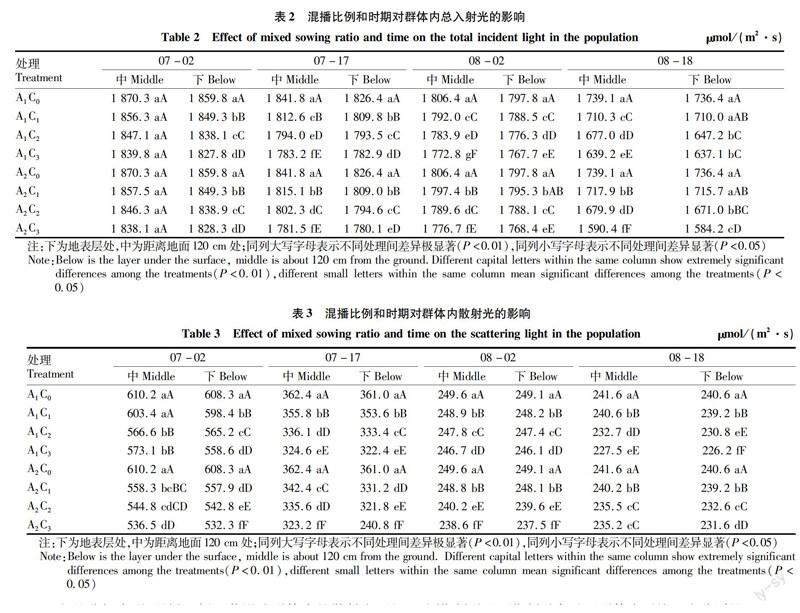

2.1对群体内总入射光的影响

试验结果表明,从玉米拔节到成熟,作物群体内总入射光逐渐减少,在玉米的生育前期和成熟期后期,各處理之间的总入射光差异不显著,在生育中期(玉米拔节后期至乳熟期)则差异显著。由表2可知,7月2日至8月18日,同一处理的总入射光下层均低于中层,平均低6.52 μmol/(m2·s)。2个混播时期比较,同一时间同一层次,同期播种的总入射光总是高于延后播种的相同处理。

方差分析表明,混播比例显著影响群体内的总入射光。由表2可知,除了7月2日各处理中层和8月18日各处理下层,其他时间,无论群体内中层还是下层,各混播处理的总入射光均显著低于单播,并且随着混播秣食豆比例的增加,群体内入射光总量下降,依次表现为C0、C1、C2、C3。混播3株秣食豆的总入射光,试验期间的总平均值为1 751.24 μmol/(m2·s),单作平均为1 809.85 μmol/(m2·s),中层平均总入射光C3分别比C0、C1和C2低3.40%、235%和 1.41%,下层总入射光差值比中层差值略小,依次是322%、2.45%和1.01 %。

2.2对群体内散射光的影响

试验结果表明,玉米从拔节期到成熟期,作物群体内散射光逐渐减少。由表3可知,在7月2日至8月18日,各处理的下层散射光均低于中层,平均低5.24 μmol/(m2·s),与作物群体内总入射光表现出相同的规律。混播时期对群体内散射光有显著影响,同一时间同一层次,同期播种的散射光均高于延后播种的相同处理,平均高14.13 μmol/(m2·s)。

方差分析表明,混播比例显著影响群体内的散射光,混播显著低于单播,各混播处理同层次散射光间均具有显著差异。随混播秣食豆比例的增加,群体内散射光逐渐降低,依次表现为C0、C1、C2、C3。试验期间,混播3株秣食豆群体内散射光的总平均值为347.71 μmol/(m2·s),单作则为36535 μmol/(m2·s),中层平均散射光C3分别比C0、C1和C2低7.59%、4.69%和1.24%,下层差值更大,依次是1105%、7.82%和4.35%。

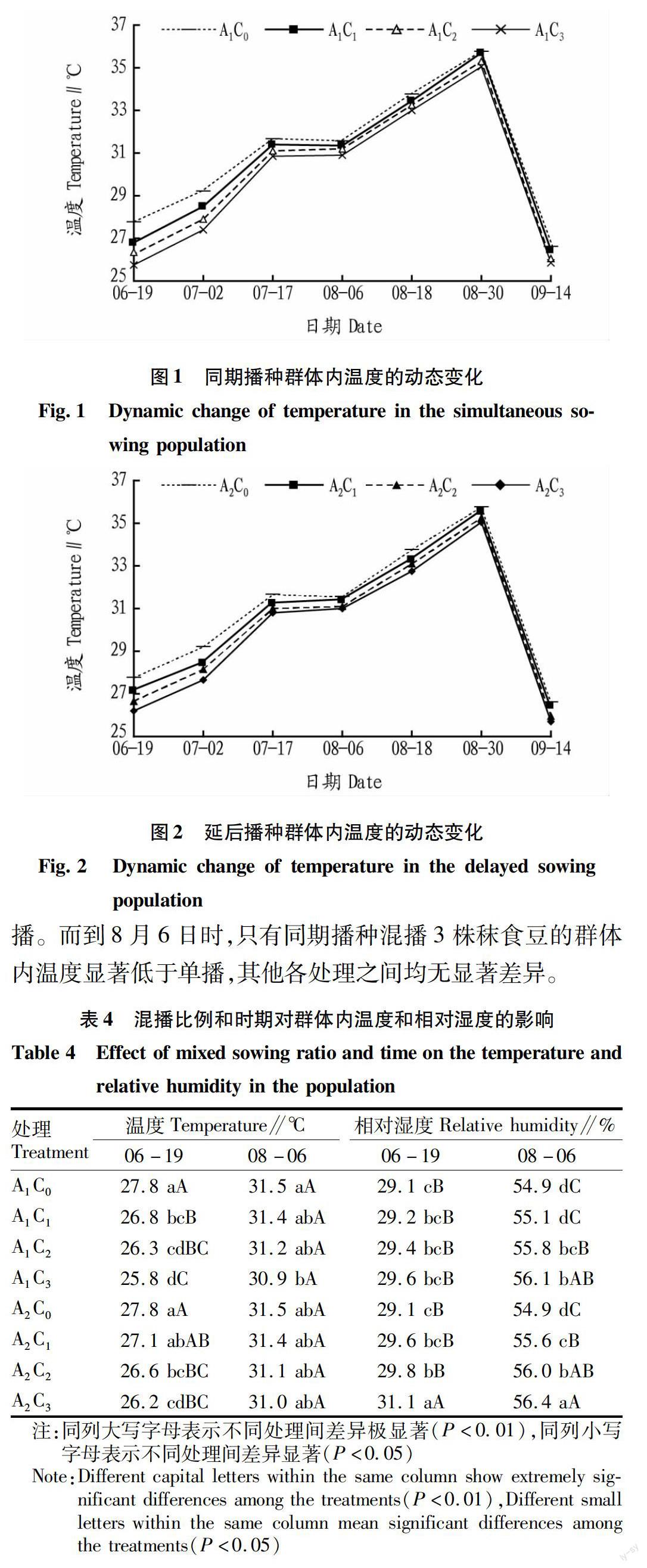

2.3对群体内温度的影响

图1、2是混播群体内温度的动态曲线。各处理群体内温度动态规律相同,6月19日至8月30日间,一直呈增加趋势,8月30日达到最高值,而后迅速下降,整个作物生育期的温度动态呈单峰曲线。8月30日,同期播种和延期播种各处理群体内平均温度分别是35.51 ℃和35.37 ℃,而单播、混播1株、2株和3株秣食豆的平均温度分别是35.22、35.43、35.29和35.60 ℃,各处理群体内温度接近一致。在8月30日前,随混播秣食豆比例增加,群体内温度下降,依次为C0、C1、C2、C3。8月6日前,各处理间群体内温度差值较大,以后逐渐缩小。

方差分析表明,同期播种和延后播种的群体温度间无显著差异,但混播比例间具有显著差异(表4)。6月19日,单作、混播1株、2株和3株秣食豆群体内平均温度依次为 2780、26.95、26.45和26.00 ℃,同期播种和延后播种的平均值分别为26.68、26.93 ℃,随混播秣食豆比例增加,温度显著下降,混播2株和3株秣食豆群体内平均温度显著低于单播。而到8月6日时,只有同期播种混播3株秣食豆的群体内温度显著低于单播,其他各处理之间均无显著差异。

2.4对群体内相对湿度的影响

图3、4是混播群体内相对湿度的动态曲线,2个播期的群体内相对湿度在8月18日前均快速上升,在8月18日达到峰值,之后均迅速下降,整个作物生育期的相对湿度动态和温度动态相同,都呈单峰曲线。整个生育期,相对湿度基本规律与温度正好相反,依次为C3、C2、C1、C0。各处理的相对湿度,在7月17日和8月18日差值较大。方差分析表明,延后播种群体内相对湿度略高于同期播种,没有显著差异,但混播比例间具有显著差异。前期(6月19日)只有延后播种混播3株秣食豆处理的群体内相对湿度显著高于单作;后期(8月6日)混播2株和3株秣食豆群体内相对湿度均显著高于单作。

3结论与讨论

(1)作物群体内的光照条件,是影响植物叶片光合作用的重要因素,影响物质的积累。有研究证明,不同株型和叶型的植物,需光特性各不相同,混播可以增加截光量,减少漏光和反射,改善群体内部和下部的受光状况,增强植物的光合作用[8-9]。该试验表明,在玉米生育中期(拔节后期至乳熟期),混播时期和混播比例均影响群体内总入射光和散射光,其中混播时期对散射光影响显著,同期播种显著高于延后播种;混播比例对总入射光和散射光均有显著影响,混播显著低于单播,随混播秣食豆比例的增加,群体内总入射光和散射光均依次为C0、C1、C2、C3,并且在旺盛生长的7月17日至8月2日,C1、C2和C3之间均有显著差异;总入射光和散射光均为中层高于下层,但随混播比例的增加,总入射光中层下降快,下层数值差变小,而散射光相反,中层的数值差较小,下层下降幅度较大。秣食豆主要集中在混播群体的中下层,随着秣食豆增加,复合群体总叶面积增加,说明秣食豆能利用混播群体的下层散射光。

(2)混作复合群体通过改变田间小气候,影响作物的生理活动,也影响环境物理、化学变化和生物的活动,例如有报道称通过混播可使对环境适应性差的病虫害减少[10],因此改善群体内部小气候,也是混播中需要关注的重要问题。该研究中,混播时期对群体内小气候影响不显著,混播比例显著影响玉米-秣食豆群体内小气候。随混播秣食豆的比例增加,群体内温度降低,相对湿度提高;在玉米生育前期对群体内温度湿度影响都较大,而生育后期对湿度的影响比对温度的影响显著。这种小气候变化是否会影响作物生理活动和病虫害,还有待于进一步探讨。

参考文献

[1]

李桂杰.多个玉米品种混播能增产[J].新农业,1999,17(7):14.

[2] 朱星陶,谭春燕,陈佳琴,等.玉米-大豆间作行距对大豆生长及品质

的影响[J].贵州农业科学,2016,44(6):22-25.

[3] 朱赛勇.玉米和豆科植物单播及混播对弱碱性土壤中重金属的植物提取效果研究[D].兰州:兰州大学,2015.

[4] 张淑艳,战海云,李强,等.玉米秣食豆混播比例对群体产量及产量构成的影响[J].中国农学通报,2014,30(3):205-208.

[5] 柳茜,傅平,苏茂,等.青贮玉米与拉巴豆混播生产性能研究[J].草业科学,2015(5):22-24.

[6] 姬承东,史卉玲,周芸芸.青贮玉米SC704与拉巴豆混播后的青贮品质测定[J].安徽农业科学,2015,43(26):151-154.

[7] 战海云,张淑艳,郭洋洋.混播对科多8玉米农艺性状的影响[J].内蒙古民族大学学报,2013,28(4):424-426.

[8] 郝艳如,劳秀荣.复合群体作物根际营养效应的研究进展[J].中国农学通报,2001,17(2):47-49.

[9] 李彩虹,吴伯志.玉米间套作种植方式研究综述[J].玉米科学,2005,13(2):85-89.

[10] 李潮海,苏新宏,孙敦立.不同基因型玉米间作复合群体生态生理效应[J].生态学报,2002,22(12):2096-2103.