羌族地区乡村聚落景观评价体系与模型建构研究

2017-05-30陈立群成斌刘帆陈玉

陈立群 成斌 刘帆 陈玉

摘要 采用定量分析与定性分析相结合的理论研究方式,通过景观评价要素筛选和专家打分确定各个景观要素影响因子初步权重,并运用网络层次分析法(ANP)分析羌族地域乡村聚落景观评价模型的合理性,揭示羌族地区乡村景观特色主导元素,旨在为景观设计和建设内容提供参考。

关键词 羌族地区;乡村景观;评价体系;模型构建

中图分类号 TU983 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)06-0167-04

The Study on Model Construction and Landscape Evaluation System of Rural Settlement Inhabited by the Area of Qiang Nationality

CHEN Li-qun, CHENG Bin, LIU Fan et al (School of Civil Engineering and Architecture Southwest University of Science and Technology, Mianyang, Sichuan 621010)

Abstract Quantitative analysis and qualitative analysis were used in the theoretical research,and the initial weights of each landscape factors were determined by the factor selection and expert scoring, in order to analyse the rationality of the evaluation model of the Qiang rural landscape by Analytic Network Process (ANP). The dominant elements of rural landscape in Qiang area were revealed, which designed to provide a reference for landscape design and construction.

Key words The area of Qiang Nationality;Rural landscape;Evaluation system;Model construction

乡村聚落景观是一个涉及因素广而且各要素相互交织的体系,有关乡村景观建设理论,依然是景观分类、规划原则层面的研究多,而设计技术理论与操作方法理论少。传统景观评价体系由于不能兼顾地区以及民族特性的差异,往往导致文化聚焦不准,不能运用在羌族地域。羌族地域的景观不仅有鲜明的社会民族性,更重要的是有其特殊景观生产环境。因此,对于羌族景观特色的研究需要建立贴合羌族地区自身特色的乡村聚落景观评价模型。ANP分析法(网络层次分析法)是美国匹兹堡大学的Satty[1]教授在AHP分析法的基础上提出的一种适应非独立的层阶式结构的决策方法,它是建立在AHP的基础上发展而来的对于复杂问题的解决方法。传统的AHP分析法中的每一层次都有不同的元素组成,而且严格要求元素之间互相独立。该研究的景观评价体系中的元素并非相互独立,评价问题也不是简单的由线性关系的因素构成的,评价问题内部因素具有复杂的相互关联的特征,并且内部的问题准则也存在着相互依存和相关的关系。而ANP分析法适用于解决此类关系错綜复杂的系统性问题。笔者以茂县地区羌寨作为主要调研对象,运用网络层次分析法的基本原理,构建羌族地区乡村聚落景观评价体系,分析羌族地区乡村景观特色主导元素,期望为其景观设计提供参考。

1 羌族地区乡村聚落概述

羌族村落蕴涵着悠久的古羌文化,羌寨拥有独特的景观系统。从室内装饰到室外空间,从景观小品到村寨整体,羌族村寨具有鲜明的地域空间景观特色。与汉民族建筑中雕梁画栋、吻兽鸱尾的表现风格迥然不同,羌族村寨景观中映衬出一种天水山石、互融共存的艺术氛围。

据《理县志》记载,商朝时期羌人已经生活在黄河上游以及岷江上游的一些地带,后来由于环境因素加上战乱影响,迁移到岷江上游地带,与当地居民融合逐渐成为现在的羌族地区[2]。在对地域总体把握的基础上,参考杨知洁[3]对上海地区乡村聚落景观研究案例,综合考虑历史文化、乡村风貌、地域发展政策三方面内容,经过专家评定通过,选取茂县地区羌寨作为主要调研对象。

2 景观评价要素构成与作用关系

2.1 评价因子的选取

2.1.1 乡村聚落景观评定因子选取原则。参照俞孔坚[4]景观层次审美意识的结构与评价方法理论,以及峡谷景观阈值评价中的理论研究,同时结合谢花林等[5]景观评价理论中景观因子所具有的社会效应、生态质量、美感效果3个方面的功能,并且依据杨知洁[3]景观评价因子确定的原则,最终采用全面性、典型性、科学性、层次性及可行性五大原则。

2.1.2 乡村聚落景观评定因子选取方法。依据上述评价因子的选取原则,采用4个步骤进行评定并最终确定景观评价因子。①初步印象法:通过资料查阅、文献收集拟定景观调研因子。②专家筛选法:邀请5位专家,依据景观评价因子的选取原则对调研因子进行初步筛选。③现场调研法:通过实地测绘,结合问卷调查,对调研因子所具有的代表性和地域性特征进行二次调整。④专家评定法:根据测绘结果以及问卷情况,继续邀请5位专家对调研因子的合理性进行鉴定,确定羌族乡村聚落景观影响评价因子。

2.2 评价要素的作用关系

2.2.1 评价要素分类。评价因子的分类分为2个阶段。①第1阶段在初步选取评价因子阶段之前。参考王仰麟[6]景观分类生态原理,结合谢花林景观因子的三方面功能效果,并且参照杨知洁[3]对于上海地区乡村景观评定中景观评价要素分类的方法,初步对景观要素进行分类。②第2阶段是景观评价因子经过专家鉴定并且最终确定后,依据专家意见对评价要素分类进行修改并最终确定,将羌族地区乡村景观要素分为3个层次五大类31小类(表1)。

2.2.2 评价要素作用关系。

2.2.2.1 构建影响要素作用关系模型的方法选取。参照阎传海[7]对于淮河下游体系景观评价采用的定量分析方法,以及谢花林对于乡村景观评价体系的研究中AHP分析法的应用,并且依据Saaty[1]关于AHP分析法研究中对于ANP分析法的研究。同时结合钟坛坛[8]影响要素分析与指标体系构建中博弈论的运用,最终采用ANP分析法进行定性与定量研究。

2.2.2.2 乡村聚落景观评价要素作用关系模型构建。基于景观评价要素相互影响性分析的基础上构建评价模型,经过专家鉴定并且进行初步赋值后,运用ANP分析法进行定量研究。

(1)景观要素相互影响性分析。依据专家意见,羌族聚落格局和聚落环境相互渗透,而羌族聚落空间形态受到羌族建筑特征和文化景观特征共同影响,同时还与羌族聚落格局和聚落空间环境三者相互影响;文化景观特征则主要影响建筑特征以及空间聚落形态,同时又受到聚落空间形态的影响。

(2)依据专家评定意见,应用ANP网络分析理论构建网络评价模型(图1)。

3 评价指标体系分析构建

通过上述对羌族景观评价体系要素的分析以及模型的建立,对羌族乡村地域景观评价指标体系进行层次划分,系统性地分为3个层次。第1层为目标层,是羌族乡村聚落景观评价的总目标;第2层为控制准则层,是评价乡村聚落景观的控制标准,共有5个控制层要素;第3层是具体评价因子指标层,是羌族乡村聚落景观评价体系中的具体指标,包括建筑石材肌理的地域性、地方文化特色性、碉楼的选址特色、羌族宗教信仰文化等31个指标。通过专家法确定评价指标权重,再结合网络层次分析法对羌族地区乡村聚落景观进行综合价值评价,构建羌族地区乡村聚落景观综合价值评价模型。

3.1 确定评价指标权重

3.1.1 网络层次分析法的赋值。运用ANP分析法首先进行定量分析,在构建完成评价模型后需要对模型中各要素采用ANP赋值尺度进行赋值。研究采用德尔菲法,即专家咨询法进行专家赋值。ANP赋值采用的是3个具有影响关系的要素,以第三方要素为评价影响因子,比较另外2个要素重要性的方法,如从彰显聚落布局的民族独特性D3的角度出发,聚落的规模D4与聚落选址的亲水性D2两种要素的构建哪个更能显示出民族独立性特色。根据图1的评价要素关系模型,先对控制层要素进行重要性评价,然后根据控制层要素具有自影响性的特点,对因子层要素进行评价。评价比较标度见表2。

3.1.2 判断矩阵的构造。在上述赋值过程中,以任意一个要素作为评价前提,把其他要素的评价赋值结果进行罗列,都会构成一个判断矩阵。如以文化景观C5为评价前提,对聚落格局C1、聚落空间形态C3、建筑特征C4的重要性进行两两评价,得到一个判断矩阵如图2所示,以此为例,依次将控制层、因子层各要素按照评价模型构造判断矩阵。

3.1.3 判断矩阵的一致性檢验。在初始赋值时,对于元素的两两重要度判断不可能与总体的判断完全一致。由于初始估计误差的存在,会导致判断矩阵在进行ANP运算时产生一定误差。因此对判断矩阵的一致性进行检验,以此来控制误差范围。检验采用高等工程数学中对矩阵及向量的基本运算方法。

3.1.3.1 计算判断矩阵每行几何平均值[9]。

Wi=nΠnj=1aij (i=1,2,…,n) (1)式中,Wi为几何平均值;aij为判断矩阵初始赋值;i为行;j为列。

计算后得到列向量:=(W1,W2,…,Wn)T。

3.1.3.2 将=(W1,W2,…,Wn)T向量进行归一化处理。

Wi=ini=1i(i=1,2,…,n) (2) 得特征向量:W=(W1,W2,…,Wn)T

3.1.3.3 计算判断矩阵最大特征值:依据特征向量计算最大特征值。

λmax=ni=1(Ai)ni (3)式中,Ai为向量Ai的第i个元素,λmax为最大特征值;A为特征向量。

3.1.3.4 检验判断矩阵一致性。

CI=λmax-nn-1 (4) 式中,CI为一致性指标;n为矩阵维数。当CI不大于0.1时,判断矩阵可以接受;否则需要调整判断矩阵。当矩阵维数n过大时引入平均一致性指标RI,运用CI与RI的比值(即一致性比例CR)进行衡量判断矩阵是否可以接受;RI取值参见表3;CR计算公式如下:CR=CIRI (5)平均随机一致性比率CR<0.10,则通过一致性检验。

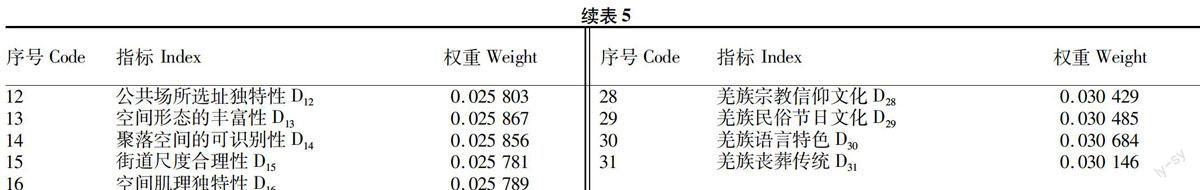

3.1.4 构造超强矩阵并运用Super decision软件进行加权计算。依次将构建的ANP关系模型、各判断矩阵赋值输入到Super decision软件。软件对判断矩阵按照第三方评价要素进行组合,组成超强矩阵,并且依据初始赋值进行加权运算;最终得到控制层各要素指标权重(表4)和因子层各要素指标权重(表5)。

3.2 权重数据分析 通过上述数据评价结果可以看出,控制层各要素中建筑特征指标权重数值最大,聚落格局、聚落空间形态与文化景观也占有一定比例的权重,三者基本位于同一个层次,聚落环境要素权重稍低。因子层各要素指标与控制层各要素指标权重评价结果相吻合,建筑特征控制层下各因子层要素所占权重指标数值普遍高于其他因子层指标,因子层各要素指标权重符合控制层各要素指标所占权重比例,由此也说明对于初始要素两两赋值结果与总体判断基本一致,即初始专家赋值的合理性也通过ANP分析结果得到了论证,因此该评价结果可以接受。

4 结论与建议

通过上述评价结果可以看出,建筑石材肌理的地域特征权重最高,最能反映羌族乡村景观特色。该研究根据评价结果和分析提出以下建议:①整体把握评价要素,营造乡村聚落景观系统整体格局;把聚落格局、聚落环境、聚落空间、建筑特色、文化景观五要素作为羌族乡村聚落大格局构建。②把握重点影响因子,重点把握控制层中建筑特色影响因子,并落实因子层中建筑石材肌理、建筑色彩与建筑造型等影响因子权重较高的影响因子。③景观塑造过程中,要在实际可操作性基础上,注重影响因子表达的完整性,在此基础上完善乡村聚落景观,力求打造一个既有景观特色,又有文化内涵的羌族乡村聚落。

该研究运用网络层次分析的基本原理,对羌族地区乡村聚落景观评价体系进行了构建,在评价体系构建过程中,将核心放在展现民族地域风貌特色中,没有综合考虑乡村聚落景观还应当兼具促进地域发展的经济作用,接下来应进一步展开研究,使羌族地区乡村聚落景观的发展方向更具有科学性并且实现长远发展。

参考文献

[1] SAATY T L.Decision making:The Analytic Hierarchy and Network Processes(AHP/ANP) [J].Journal of systems science and systems engineering,2004,13(1):1-35.

[2] 李祥林.白石祭·西山村·羌文化[J].成都大学学报(社会科学版),2016(1):61-67.

[3] 杨知洁.上海乡村聚落景观的调查分析与评价研究[D].上海:上海交通大学,2009.

[4] 俞孔坚.景观:文化、生态与感知[M].北京:科学出版社,1998.

[5] 谢花林,刘黎明,赵英伟.乡村景观评价指标体系与评价方法研究[J].农业现代化研究,2003,24(2):95-98.

[6] 王仰麟.景观生态分类的理论方法[J].应用生态学报,1996,7(S1):121-126.

[7] 阎传海.淮河下游地区针叶林多样性研究[J].生态学杂志,1998,17(2):11-15.

[8] 钟坛坛.城乡一体化进程中乡村社区治理研究[D].苏州:苏州大学,2014.

[9] 董国义.AHP法评标决标模型[J].水电站设计,1990(2):68-73.