建筑周边植物的营造设计研究

2017-05-30季海蓉李宪锋胡秀峰

季海蓉 李宪锋 胡秀峰

摘 要:建筑代表着人工美,而植物代表自然美。建筑拥有固定不变的色彩和形状,生硬的轮廓线,缺乏艺术气息。相比之下,植物有着柔和的枝条,丰富的季相变化。在建筑周围栽种植物,不仅可以丰富景观色彩,使原有的景观更具情感,还能达到人工建筑与自然相互协调的目的,创造出舒适健康的人居环境。本文尝试以常州市为研究区域,通过调查常州市建筑与植物的营造现状并进行分析,总结归纳植物与建筑配置营造中应遵循的法则,以期为其他江南城市建筑与植物的营造提供相关理论指导和借鉴。

关键词:植物;建筑;自然之美;人工之美;常州

中图分类号:TB491 文献标识码:A

文章编码:1672-7053(2017)08-0093-02

Abstract:Architectures stand for artificial beauty, while plants represent natural beauty. Architectures have fixed colors and shapes, rigid contours, and a lack of artistic appeal. In contrast, the plants have soft branches and multiform seasonal changes. Planting around the architectures can not only enrich the color of the landscape, make the original landscape more emotional, but also achieve the purpose of coordination between man-made buildings and nature, thus create a comfortable and healthy living environment. This paper attempts to analyze the status quo of construction and plant construction in the city of Changzhou, and summarize the rules to be followed in the construction of plant and building configuration, so as to provide relevant theoretical guidance for other Jiangnan urban architecture and plant construction.

Key Words:plants; architectures, natural beauty; artificial beauty; ChangZhou

1常州概况

常州地处江苏省南部,是长江三角洲的中心地带,与上海、南京等距,屬于北亚热带海洋性气候。从地带性植被来看,常州属于常绿阔叶林与落叶阔叶林混交的类型。常州既有帝王离宫又有私家园林,建筑与植物的营造设计也颇有历史。

2国内外建筑周边植物配置分析

中国建筑周边设计力求建筑美与自然美的融合,这种融合要求植物配置要合理且得体,要与周围的地形、周围的建筑、周围的大环境相互协调,形成统一的画面。在不同的环境下,其植物配置也是大有不同的,如皇家园林,皇家园林中建筑体型高大,建筑色彩浓重,建筑的布局严谨规整,建筑周围一般会选用有着悠久历史,意境深远并且姿态刚劲有力的中国树种像白皮松、圆柏、玉兰、银杏、海棠等,种植方式一般是多行规则种植。再如私家园林,私家园林一般规模较小,淡雅脱俗,建筑呈分散布局,建筑颜色多为古朴的灰白色,植物多为象征古代君子高贵品质的梅兰竹菊等,种植方式多为丛植[2]。又如寺观园林,寺观园林大多比较庄严肃穆,建筑多为寺庙,环境多自然清幽,栽种植物一般为常绿且姿态笔直的长寿树种如圆柏、白皮松和银杏等,并且呈规则式种植[3]。

西方建筑一般呈现规则的几何形状,所以植物整体布局配合建筑采用的是规则式栽植,植物多采用黄杨、紫杉、柏树、蔷薇、百合、紫藤萝、勿忘我等。另外在植物修剪方面与园内建筑风格保持一致,采纳的是规整式修剪,定期修剪灌木等植物,一般修剪成几何图形、文字和动物模型等。可见西方人将植物的运用发挥到淋漓尽致。日本建筑讲究越精致越好,植物多采用有特殊含义的樱花、松树、鸢尾等,采用两种主景植物和一至两种点景植物,低矮的竹子是园内建筑墙角常采用的植物[4]。

3常州市建筑周围常用植物统计

通过调查发现,常州市目前应用较多的观花植物有:海棠、梅花、紫叶李、桂花、紫荆、白玉兰、广玉兰、樱花、杜鹃、栀子等;色叶植物主要有紫叶李、枫香、朴树、鸡爪槭、红花继木、洒金珊瑚、南天竹、红叶石楠与紫叶小檗等;观果植物主要有槐树、梨树、桃树、构骨与火棘等。

4同一建筑不同方位的植物配置

一个建筑存在东、西、南、北四个常规方位,不同的方位,采用的植物也不同。随着社会发展,建筑的第五个立面的植物配置也越来越引起人们的关注。

4.1建筑南边的植物配置

建筑物南方向一般情况下是建筑的主要观赏面。建筑的通行主入口也是南边的门。在建筑物的南边方向,阳光相对其他三面很是充足,在白天几乎都是太阳直射。建筑南边是背风的,加上温度高,容易造成空气不能顺利流通的情况,形成了自我的小气候。因此建筑南边选用的植物一般是观赏价值教高的,花、叶、果实或者枝干可欣赏度高的喜光植物如松、杉、石榴、月季与向日葵等。如图1科教城创研港南边的植物栽种有枇杷、桂花、红花繼木、山茶与雀舌黄杨,植物茂盛,高低排列有致,融合的较为成功。常州大学主楼南边的植物配置,一片空地上只栽种了为数不多的几棵桂花树和红花繼木,缺乏层次感,显得很杂乱无章。

4.2建筑北边的植物配置

建筑物的北方位是很少有直射光的,太阳光漫射时间也比较多。因此建筑北边位置一般比较阴凉,隐蔽,温度也比较低。由于长期没有阳光照射,建筑北边即屋后的相对湿度就比较大。在建筑北边栽植树木时,应该选择耐荫的或耐寒的植物,可采用乔灌草相结合的配置模式,多层次的结构,从而形成稳定的植物群落。常州大学主楼北边,栽种了耐阴的杜鹃、八角金盘、香樟,搭配很合理。又如常州大学逸夫辅楼北部的植物栽种就比较不成功,栽种的植物有棕榈、红花繼木和麦冬,乔灌草层次落差大,植物与建筑融合的不好。

4.3建筑东边的植物配置

建筑物的东面每日迎接太阳的升起,上午会有一段时间有直射光。中午以后直至傍晚时刻一直没有太阳照射,因而比较隐蔽,温度不高,拥有很柔和的环境。因此在建筑东边选择植物时没有太多的要求,一般树种均可选择,如红枫、杜鹃和紫叶李等。常州武进新城公馆东部植物与建筑融合的很好,栽种的植物有香樟、南天竹、金边黄杨、月季、杜鹃。色彩丰富,并合理利用植物的生态特性进行配置。又如科教城科技长廊西部栽种的植物有毛竹、鸡爪槭、红花繼木及麦冬,整体杂乱,没有层次。

4.4建筑西边的植物配置

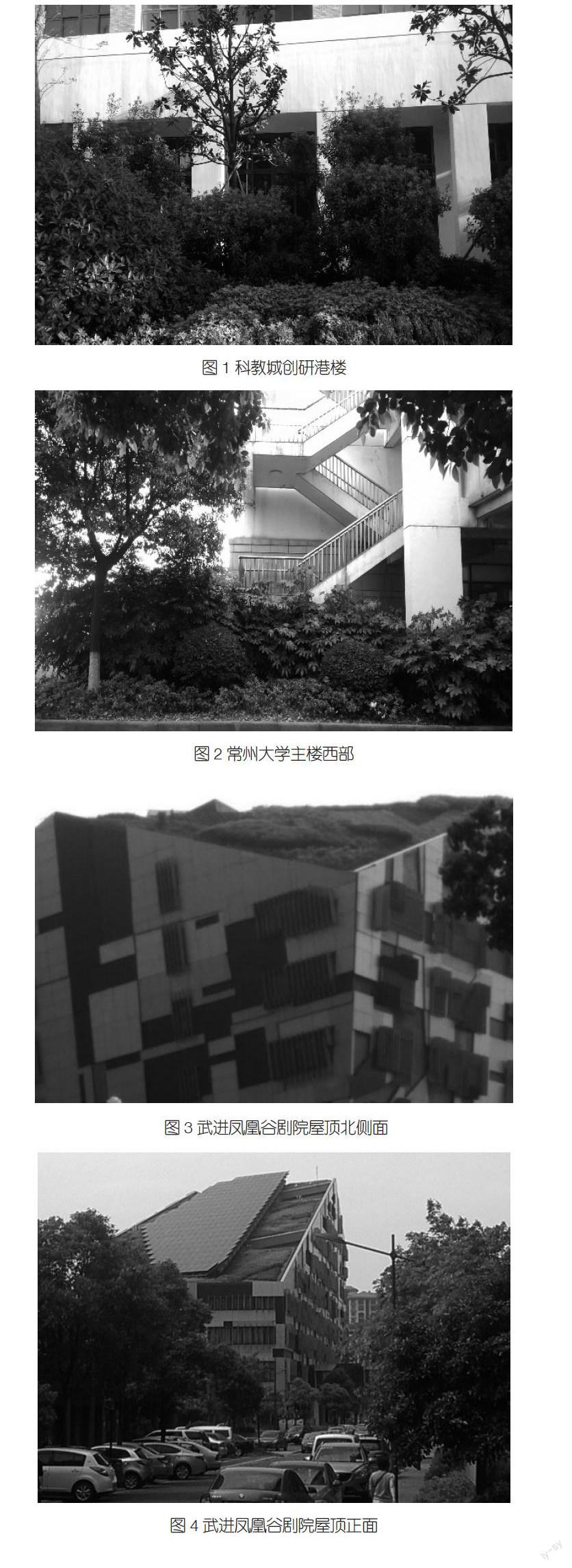

建筑物的西位置由于上午没有太阳照射,属于庇荫地,而下午太阳西晒。太阳西晒的时间虽然不是很长,但其强度大,所以西墙能吸收大量能量,并储存,导致温度迅速上升。为了建筑内部舒适宜人,也考虑到植物的生存,一般在建筑物西边选择喜光的,不怕日灼的大乔木。建筑西边也可选择栽植爬山虎等攀援类植物。图2,主楼西部栽种了高大的香樟以及丛植灌木如八角金盘、红花繼木、杜鹃。香樟树形高大,八角金盘较茂盛,可防止西晒,远望去,景色也很美。常州大学逸夫楼西部,植物栽种较少,只有几棵零散种植的香樟和草坪,很不美观,也起不到任何防止西晒的效果。

4.5植物与建筑的第五个立面的融合

傳统植物与单一建筑的融合一般指东南西北这四个立面,但屋顶花园的出现开辟了植物与建筑的第五个立面的融合。在常州等江南一带,建筑第五个立面上栽种植物的会是整片区域的瞩目的焦点。建筑第五个立面的植物配置宜选择浅根性的树种,由于第五立面的承重问题,要求植物树姿轻盈,由于位置较高,妨碍欣赏的问题,要求植物的花、叶、果颜色艳丽。如图3和图4为常州武进的凤凰谷大剧院,屋顶呈斜坡形。凤凰谷大剧院绿意盎然第五立面,成为一道亮丽的城市风景线。屋顶花园上的植物有杜鹃、海桐、石楠、红花繼木以及黄杨等,是第五个立面植物与建筑融合的成功案例。

5结论

植物和建筑一软一硬、一张一弛,形成了鲜明的对比,它们应该互相合作和整合,形成一个统一的、和谐的景观[5]。在设计时,通常要考虑建筑本身的特点与功能、植物生理生态特性以及空间周围的环境和当地人们的需求等因素,将这些因素进行综合,合理选择植物种类,再根据前景、中景和背景的构图进行层次分明、错落有致的植物栽植。植物的应用能赋予建筑生命力,增加建筑的艺术感染力;建筑的应用能减少植物配置的单调性,增加视觉亮点,缓减审美疲劳,建筑以其静态美与植物的动态美形成均衡。

参考文献

[1] 赵菲. 中国皇家园林色彩及其艺术特征探析[D].西北农林科技大学,2009.

[2]张彦. 苏州、扬州古典私家园林对比研究[D].北京林业大学,2010.

[3] 王小玲. 中国宗教园林植物景观营造初探[D].北京林业大学,2010.

[4] 侯碧清. 株洲市城市植物造景研究[D].中南林业科技大学,2006.

[5] 王寒竹. 江南古典园林的意蕴在现代展览园中的传承与发展[D].苏州大学,2013.