兰州第一版城市总体规划的历史价值解读

2017-05-25唐相龙

唐相龙

兰州第一版城市总体规划的历史价值解读

唐相龙1, 2

(1. 兰州交通大学建筑与城市规划学院,兰州 730070;2. 东南大学建筑学院,南京 210096)

兰州作为“一五”时期苏联援华重点新兴工业城市,其由任震英先生主持、苏联专家穆欣等参与指导编制的第一版城市总体规划,确立了兰州作为现代工业城市的发展基调,构建了沿黄河带状组团式城市格局,确定了兰州主要交通及公共空间体系。这一规划成果不仅在当时的中国城市规划界具有领先模范地位,也对中国现代城市规划编制体系的初创和形成产生了重大影响。兰州第一版城市总体规划编制历史不仅印证了新中国城市规划范型源流及其演变规律,也对今天的城市规划与城市发展决策有直接的借鉴价值。

城市总体规划;兰州;苏联援华;156项工程;工业城市

兰州第一版城市总体规划由三个层面的内容组成:1)城市总体规划编制的前期草图阶段性成果。由任震英先生带领兰州地方城市规划专家于1949-1952年先后编制完成的《兰州市都市建设计划草案概要(1951-1958年)》和《兰州市新都市建设计划工作报告》组成;2)城市总体规划编制的初步成果。由任震英先生主持、穆欣等苏联专家参与指导,于1953-1954年联合编制完成的兰州市城市总体初步规划(1954-1972年);3)城市总体规划的调整修编与深化运作成果。1955-1966年期间,对城市总体初步规划成果进行不断的、反复的调整和修正的阶段性成果。兰州第一版总规作为建国初期全国重点工业城市总体规划的典型案例,在编制过程、理论范型、运作实施等方面,既体现了地域差异背景下的个性特征,又呈现了新中国历史大背景下的规划共性特征,其规划成果和规划影响具有历史典型性。

一、第一版总规对兰州城市建设发展的影响与价值

(一)开创兰州现代城市规划编制历史的先河

兰州作为我国建国初期首批苏联援华的新兴工业城市之一,被列入了新中国第一批城市总体规划编制的行列中。这次规划的编制是我国大规模、短时间、高效率城市总体规划集体编制的特有历史过程,也是中国现代城市规划历史上的第一次。为了使苏联援华“156项工程”的布局落地(156项工程主要为中国急需的国防、能源、原材料和机械加工等大型项目。实际施工的为150项,其中纯军工企业44个,民用企业106个),中方城市规划技术人员在苏联专家的直接帮助下,耗时一年多完成了兰州第一版城市总体初步规划(1954-1972年)的编制,并且一次性通过国家建委的审查(在苏联专家帮助下,审查的十一个城市除株洲尚难定案,太原、大同、石家庄即将定案外,其余均已通过)。该规划及时应对了国家重大生产力布局的落地,虽然规划内容相对简单,但却取得了很好的实施效果。[1]

兰州第一版城市总体规划的编制标志着兰州市首次现代城市规划的完成,该版规划的编制开创了兰州现代城市规划编制历史的先河。兰州第一版城市总体规划是兰州现代城市规划历史上第一次成功的城市规划编制实践活动。

(二)确立兰州现代工业城市的发展基调

兰州第一版城市总体规划初步将兰州城市性质定位为:“根据国家工业建设计划,中央已将兰州列为国家城市建设重点之一。我们要把兰州市建设成为一个社会主义的现代化的工业城市,并以石油工业、化学工业、机器制造工业构成城市的骨骼。社会主义工业和其他社会主义经济是我们建设城市的物质基础,这就是城市规划的基本原则”。

兰州从建国初期发展至今,城市总体规划已经由1954年的第一版修编至2011年的第四版,虽然城市综合功能的优越性逐渐被认知,但是其城市主要职能和城市性质仍然以工业为主。由此可见,第一版城市总体规划中确定的工业城市性质基本奠定了兰州近半个多世纪以来作为工业城市的发展基调。

兰州第一版总体规划将石油化学工业区布置于兰州河谷盆地西端的西固区,对兰州城市可持续发展的影响可谓是“双刃剑”。一方面,若无国家重大生产力的布局,兰州就不会步入新兴工业城市的行列,社会经济也不会发生翻天覆地的变化;另一方面,这样的工业布局给兰州带来了始料未及的大气污染。但在当时兰州作为一个基础薄弱的传统内陆河谷城市,如此布局也是当时限于自然和经济双重约束条件下的必然选择,这也是符合城市化进程和历史发展规律的。

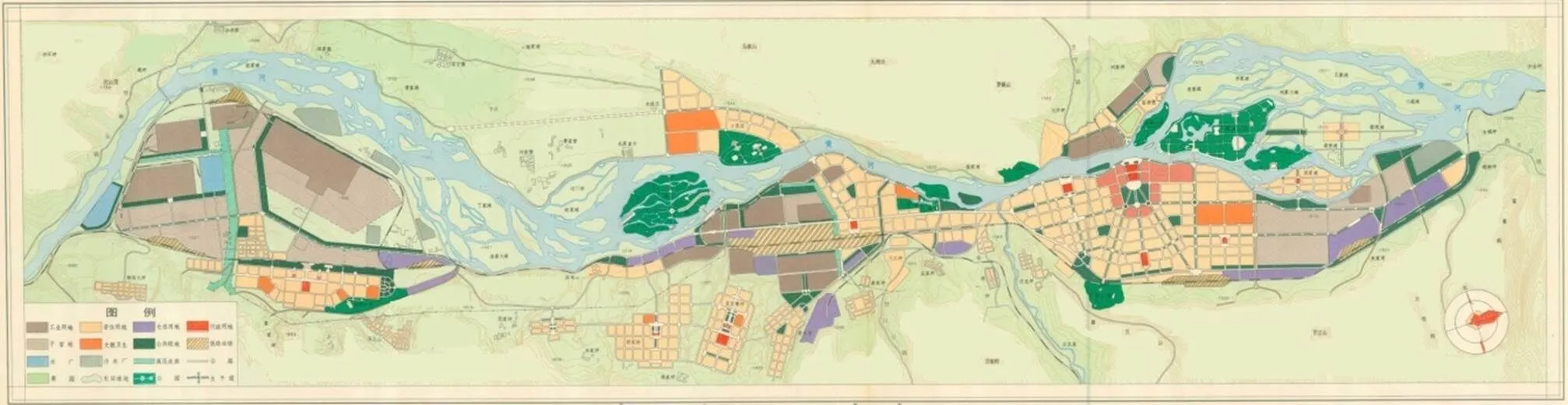

(三)构建兰州带状组团式现代城市格局

以任震英大师为代表的规划先辈将兰州市总体规划为“分区布局、组团发展”的带状中心组团空间布局模式,这也是中国西部现代河谷盆地型城市的典型土地利用空间结构模式。[2]苏联城市规划专家巴拉金曾说:“当我们看到这个规划时就会发现,城市艺术组织首先是依据自然条件。该规划布局与处理,是与自然条件相吻合的,因而使规划设计既能生动优美,又能够得到实现。全市中心、各区域中心,以及绿化系统,也都处理得很好”,见图1。

图1 兰州市第一版城市总体规划图(1954年)

兰州第一版城市总体规划确定西固为石油化工区、七里河为机械工业区、安宁为高教区和机械加工区、庙滩子为化学工业区、城关区为行政中心区等城市总体功能分区,这一格局至今仍未发生过大的变化。所以说第一版城市总体规划构建了兰州带形组团式的现代城市格局,也为以后的各版城市总体规划奠定了基本框架和实践基础,更为诸多带形城市开展城市功能有机疏散提供了理论经验和实践参照。

(四)确定了兰州主要交通及公共空间体系

第一版城市总体规划从宏观层面和技术层面指导了兰州市从传统消费城市向新兴工业城市的第一次历史性大跨越。其城市空间架构具有明显的开拓和创新意义,尤其是首次确立了包括城市交通系统、广场空间、绿化空间在内的一系列兰州市最主要的城市交通及公共空间体系。

1. 机场

第一版总规提出:“本市飞机场位于大洪沟以东,西兰公路以南,南至山麓,东至烂泥沟,占地面积为450公顷,该机场净空不够,由于地形及气象的限制,全年关闭天数较多,没有发展前途。初步意见是:机场迁往榆中县平原”。后来,兰州机场迁建于市区以西约70公里的秦王川,选址虽然不是规划最初所提的榆中平原,但第一版规划指出的机场迁出市区的诸多理由,说明就机场迁建的提议显然是具有长远战略眼光的。

2. 铁路

铁路的线路走向在一定程度上影响着城市整体布局。为使兰州市区土地“必须尽量求其经济合理的使用”,1951年下半年,甘肃省政府副主席兼西北干线工程局局长王世泰,与兰州市政府副市长孙剑峰、城建局长任震英,会同铁路工程技术人员到现场踏勘,提出天兰铁路沿山边而行的方案,即线路由桑园子西行,穿过十里山隧道后,沿东市区南山脚下傍山通过,过五泉山后与原设计线路走向一致,从而为东市区节约了大片土地。这一重大改线方案,节约了城市用地,避免了铁路对城市的切割影响,保留了兰州城区用地的完整性。

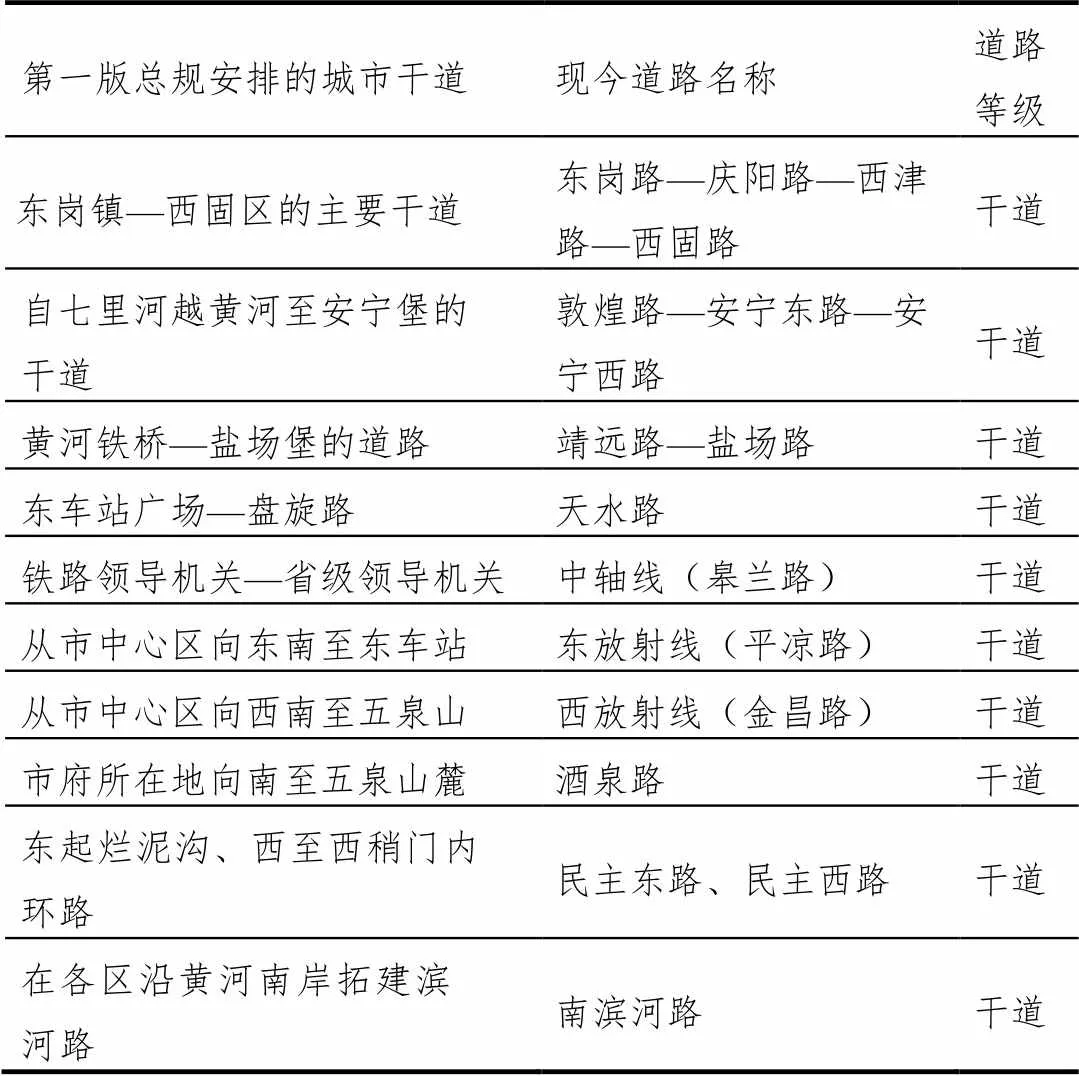

3. 城市干道

兰州第一版城市总体规划结合本市实际情况和地形特点,从城市规划观点出发,将性质不同、速度不同的交通予以分开。规划所计划的全市性干道见表1。

表1 兰州第一版总规中城市干道的建设情况一览表

规划所安排的上述10条城市主干道,均为林荫道路,红线宽度均在30-70米之间,断面以三块板和四块板为主。当时所安排的所有干道均已按设计方案建成,至今仍然是兰州市主要的城市干道系统。因此,第一版城市总体规划基本构建了兰州市城市主要干道交通框架,奠定了兰州市城市总体空间发展的骨架形态。

4. 广场

如今,兰州市区主要广场布局基本依照第一版城市总体规划进行。将规划的广场和现今已经建成的区域进行对比,完全按照第一版规划建成的广场主要有:火车站站前广场、盘旋路交通广场、安宁区(培黎)广场、全市绝大多数桥头及交通广场;根据第一版城市总体规划设计而改扩建的有:中心区交通广场(东方红广场);依据第一版规划改建为他用的有:市中心区广场、万里金汤广场(南关十字交通广场)、庙滩子、盐场堡区的区域广场(现甘肃会展中心片区)。虽然经历了60年变迁,绝大多数广场都按照第一版城市总体规划设计完成了建设并留存至今,依然对兰州城市发展发挥着各自的功能。

5. 绿化空间

第一版城市总体规划所安排的五泉山公园、北(白)塔山公园、小西湖公园、雁滩公园、西固公园均已完成建设,除了盐场堡滨河公园、安宁公园、马滩公园、崔家崖及寿山公园未建成外,所规划的雷坛河公园和省中心广场前公园实现了大部分的建成落地;西固工业区、七里河工业区、东部市区工业区等三大片区均建成了大量的防护林带;安宁森林公园也实现了部分建设,当初所提出的“保留与培植安宁区的桃林、果园”,和如今安宁打造“十里桃乡”、“万亩桃林”、“生态安宁”等定位是十分吻合的;第一版总规所提“在山地植树种草,绿化山谷、斜坡”、“把兰州四周的山绿化起来”等设想,和近些年来兰州市实施“南北两山绿化工程”的做法是不谋而合的,因此,当时这一大手笔的绿化理念是极具前瞻性的。

因此,兰州第一版城市总体规划首次确立了兰州市最重要的优质空间布局,且从此奠定了兰州市主要交通及公共空间体系的总体格局。[3]

二、第一版总规对中国现代城市规划的影响及价值

(一)是苏联援华新兴工业城市典型规划案例

兰州第一版城市总体规划是最早被国家建委批准的城市总体规划之一,是在传统城市格局基础上套用苏联规划模式而形成的新兴现代工业城市规划做法,这种外来嫁接的新建模式在当时因苏联援华而兴建的一批工业城市中极具典型性。因此,兰州第一版城市总体规划是“一五”时期苏联援华新兴工业城市的典型案例,也是规划成果最成功的案例之一。具体表现为:

1.“156项工程”布局数量和工业种类多

根据苏联援华“156项工程”在全国的布局情况来看,兰州市所在的西北地区共计安排32项,总量多于华北地区、华东地区、中南地区、西南地区,仅次于东北地区(56项)名列第二。就单个城市布局的数量来看,兰州市区布局6项,总量在当时全国新兴工业城市行列中属于集中布局较多的城市之一,[4]仅次于西安(14项)、太原(11项)、哈尔滨和承德(各10项)、抚顺(8项)等城市。从工业种类来看,兰州市区所布局的6项“156项工程”中,石油1项、电力1项、化工2项、机械2项,共隶属于4个种类,是布局工业种类较多的城市之一。

2. 是传统城市直接转为工业城市的典型

兰州在近代历史上属于传统城市,也是近代无重工业的现代新兴工业城市,其城市建设模式属于脱开老城扩张式的发展模式。诸如此类分布在内陆的新兴工业城市除了兰州,还有洛阳、西安、包头、成都、兰州、邯郸、承德、太原、北京、郑州等。

在近代,受经济、交通、区位等影响,像兰州这些中国传统城市基本没有什么发展,甚至有些衰落,城市基本保留或残留中国古时期城市规划与建设的封闭式格局。“一五”时期,国家将其确定为重点建设城市,为确保工业建设的顺利完成,这些城市在苏联专家指导下,按现代功能主义规划思想编制和实施了现代首轮城市规划,奠定了这些城市向现代工业城市发展建设的基础。[5]因此,兰州第一版城市总体规划属于从近代传统城市直接转型为现代新兴工业城市的典型案例。

(二)在当时中国城市规划界具有领先的典范地位

兰州第一版总规成果的上乘质量以及良好的编制进度使这版规划获得广泛好评。同时,该成果也是当时中国规划界较为成功的总体规划案例,在国内外享有较高盛誉,曾一度成为当时中国规划界学习和仿效的典范。

1955年4月,同济大学冯纪忠教授、董鉴泓先生带领城建专业毕业班15名学生前来兰州实习参观规划成果;1956年同济大学城建三年级学生又一次来兰州实习;1957年,任震英带着兰州第一版城市总体规划图纸成果,随中国建筑师代表团出访苏联和罗马尼亚,博得国外同行的好评;1958年7月,国际建筑师协会第五次会议在莫斯科召开,梁思成先生(时任中国建筑学会副理事长)在会上作了关于东亚各国1945年至1957年城市的建设和改建的报告。兰州作为新中国“一五”时期重点先建城市,其城市规划图纸在会议上展出,在国际建筑界引起极大关注;1959年9月,该规划成果参加了“建国十年大庆成就展览”,作为新中国城市规划的经典案例在首都向全国人民进行了展示。

(三)对中国现代城市规划编制体系产生重大影响

1956年7月,国家建设委员会批准了中华人民共和国第一部《城市规划编制暂行办法》。当年具体负责并执笔的葛起明先生指出:“兰州第一版城市总体规划成果作为建国初期较为成功的典型案例,其规划内容及其编制方法,为《城市规划编制暂行办法》的编写提供了参考和借鉴。”[6]

兰州第一版总规成果主要有:兰州市城市总体初步规划说明书(包括规划原则、功能分区、交通系统、街坊建设、河湖绿化、公用事业、规划实施等);兰州市城市人口发展计划平衡表(拟定了兰州市近期和远期人口发展规模);兰州市居住用地定额草案(拟定了住宅用地、公共建筑用地、公共绿地用地及道路广场等四项用地定额,并编制了全市居住用地土地使用平衡表)。

《城市规划编制暂行办法》第十七条指出:“总体规划应根据国民经济发展计划和城市的自然条件以及城市的现状进行编制。其任务如下:拟定城市发展的技术经济根据,确定城市性质;拟定近期和远期的人口发展规模;正确地选择城市发展用地,合理地布置城市功能分区和市中心、区中心的位置、街道和广场系统、绿化和河湖系统;拟定城市各项用地的技术经济指标,估算城市各项建设用地,编制城市土地使用平衡表等”。

可以看出兰州第一版城市总体初步规划明显被《城市规划编制暂行办法》所借鉴的内容有:确定城市性质;拟定近远期人口规模;功能分区;编制土地使用平衡表等。

这充分说明了兰州第一版城市总体规划作为“一五”时期苏联援华新兴工业城市典型案例,其本身极具创造性的编制成果,对中国现代城市规划编制体系的初创和形成产生了重大影响。

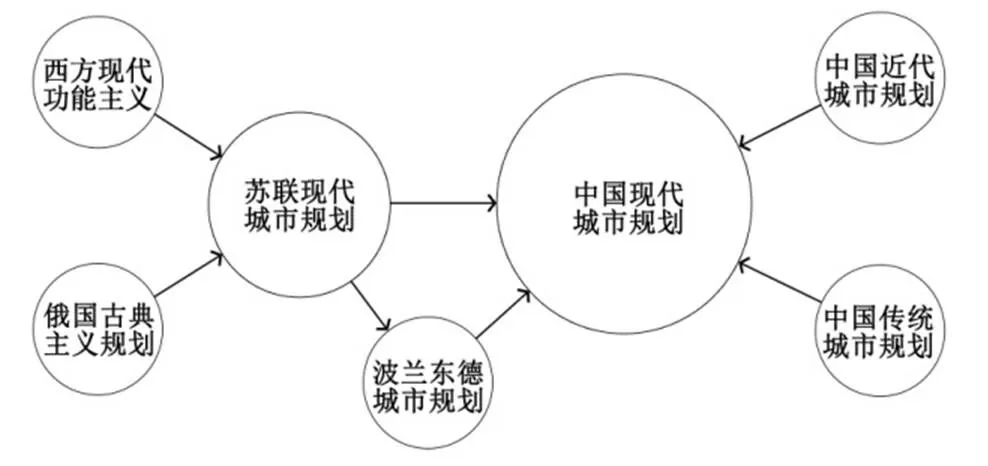

(四)印证新中国城市规划范型源流及其演变规律

1. 兰州第一版城市总体规划的范型源流

新中国成立初期,因经济、技术和意识形态的原因,中国以全面学习苏联的方式“与世界接轨”,在配合工业建设不断发展的规划实践中,中国城市规划主动与苏联式的社会主义指令计划经济制度下的城市规划制度接轨。于是,苏联计划经济体制下改造的西方现代功能主义规划模式,与中国近代城市规划建设思想嫁接,完成了中国多数城市的现代城市规划建设,使城市规划在中国有了明确的地位和作用,并逐步创建了中国现代城市规划体系。

纵观中国现代城市规划源流,不难发现其范型来源是受到外来城市规划范型与本土城市规划范型的影响,见图2。正因为这一系列城市规划思想的出现与揉和,进而构成了兰州第一版城市总体规划乃至建国初期一大批中国重点工业城市规划的思想理论体系。

图2 计划经济下的中国现代城市规划源与流

2. 总体规划范型由源流到实践

1)理论:“西方—苏联—中国”的嫁接植入模式

建国初期,由于国际政治格局和美国的封锁,我国对西方城市规划理念、方法、技术知之甚少,但是从城市规划的范型源流谱系中可以看出,苏联的城市规划理论范型,追根溯源都来自西方城市规划思想体系,在经过长期的本土化演变之后,逐渐形成了具有苏联特色的城市规划理论体系。

因此,新中国成立初期引入的苏联城市规划模式正是经历了“西方—苏联—中国”这一路径的欧美城市规划思想,也就是将西方城市规划理论通过苏联的推介,直接或间接地嫁接植入到中国城市规划理论体系之上的路径模式。

2)实践:“摸索—吸收—排异—再生”的螺旋式发展轨迹

1949-1952年间,成长于近代的一批城市规划技术人员,走上了新中国城市规划建设的历史舞台,展开了对现代都市计划的编制。由于没有明确的范型准则,规划人员边摸索边规划。

1953-1954年间,基于“一五计划”、“156项工程”、苏联专家援助等一系列契机,兰州第一版城市总体规划得以全面展开。这一阶段的兰州市城市总体初步规划吸收消化了外来规划模式,主要以对苏联城市规划模式的全面效仿为主。

1955-1957年间,“厉行节约”、“‘骨头’和‘肉’的关系处理”、“反四过”①等一些规划历史事件的发生,反映出中国本土国民经济发展对苏联模式的“水土不服”,屡屡出现“排异”反应,这一阶段也正是中国本土城市规划思想与外来城市规划思想的磨合期。

1958年“大跃进”至1965年期间,中国的城市规划从“半自主”尝试阶段逐步迈向了“完全自主”阶段,也是新中国新生城市规划思想(如城市乌托邦人民公社规划、大城市周边卫星城镇规划、“先粗后细、粗细结合”的快速规划做法等),逐步走向成熟的必然历史阶段。

因此,兰州第一版城市总体规划印证了新中国现代城市规划范型源流及其演变规律的螺旋式发展历史脉络,对构建有中国特色的城市规划理论和范式,推动中国现代城市规划历史研究进程具有重要意义。[7]

三、第一版总规的价值再认知

第一,广泛的公众参与和深入的实地调研:新中国成立初期,城市规划编制形式主要表现为中方专家和苏联专家的合作、中央和地方合作以及各种社会力量参与等多重联合。为了保证重点城市的建设,中央发动沿海城市支援重点建设城市。国家组织庞大的全面专业技术队伍,深入实地详细调研,最终以“联合选厂”的形式确定国家重大工业项目的选址。

第二,创造性的带形组团城市空间形态组织:兰州第一版城市总体规划第一次全方位地构建了兰州市现代城市发展框架和总体格局,首创了兰州市由西至东沿黄河而布置的“带状组团式”城市空间布局的先河,形成了兰州市现代城市发展的整体初始结构,成就了一个具有较大发展容量的空间框架,并成为以后城市经济迅速发展的空间基础。这一做法开创性地成为了国内带形组团式现代城市格局的样板。

第三,因地制宜的规划指标调控:最典型当属于“一五”期间全国根据苏联城市规划经验,认为城市人均居住面积应达到9平方米才比较合理。鉴于对当时兰州市的人口、经济情况以及紧张的建设用地等地域条件的考虑,任震英等及时地将这一指标调整为6平方米。这样既参考了苏联经验,又避免了照搬照抄;既实事求是,又考虑了城市的长远发展。这一决策为兰州市以后的发展留下了余地,这给以往规划套用指标的死板做法提供了变通的经验和启示。

第四,超前的绿地系统规划设计理念:《兰州市都市建设计划草案概要(1951-1958年)》中最早提出“要将兰州建成百万市民之安乐居所,尽力将兰州化为绿色都市”的绿色宜居城市建设理想,第一版城市总体初步规划提出保留和利用菜园果园等蔬菜瓜果供应区,提出绿化山谷、斜坡,建设黄河两岸风致路的道路绿化工程,完善河湖绿化系统,将黄河滩地规划成为市民绿地公园。各个组团绿地将城市片区分隔开来,促成了兰州“城市”、“水系”、“绿地”相间融合发展的城市整体绿化空间结构。任震英先生当时提出的这一超前“大绿地、大水面”的绿地系统规划设计理念,仍是当今我国生态宜居城市建设的实践标准。

第五,认真负责的工作态度与敬业精神:兰州第一版城市总体规划的主持者任震英先生,以其扎实的专业知识和高尚的人格魅力,为我国现代城市规划发展贡献了难能可贵的精神财富。任震英先生对城市规划事业认真负责的工作态度与执着的敬业精神,亦对我国如今的城市规划师们有积极启示意义。

兰州第一版城市总体规划的编制、调整及其实施从1949年起至1966年结束,前后历时17年之久。而这17年,恰恰是中国现代城市规划历史上一个相对独立的时间单元,这一时期新的意识形态及与之相适应的社会制度正逐步地在创建、摸索过程中成熟起来。城市规划与建筑学相比,往往难以在短时间内看到成效,因此城市规划师就更需要注重城市规划与城市发展关系的历史实证研究。兰州第一版城市总体规划中一系列有价值的理论与实践,无疑是我们当代城市规划工作要继承和发扬的宝贵财富。鉴往可知未来,我们今天面对的绝大多数规划任务,是对现有的城市建设做进一步的改造或发展,因此从历史的角度梳理研究城市发展脉络,是对当前和今后城市规划工作科学发展的必要参考。

[1] 兰州市地方志/档案志编纂委员会编. 兰州市志: 第六卷(城市规划志)[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 2001: 70-71.

[2] 杨永春. 试论河谷盆地型城市土地利用空间结构模式——以西北地区典型河谷盆地型城市兰州为例[J]. 兰州大学学报: 自然科学版, 2001(3): 127-134.

[3] 唐相龙. 苏联规划在中国: 兰州第一版总规编制史实研究(1949-1966)[M]. 南京: 东南大学出版社, 2016: 159-164 .

[4] 张京祥, 罗震东. 中国当代城乡规划思潮[M]. 南京: 东南大学出版社, 2013: 42-45.

[5] 李百浩, 彭秀涛, 黄立. 中国现代新兴工业城市规划的历史研究——以苏联援助的156项重点工程为中心[J]. 城市规划学刊, 2006(4): 84-92.

[6] 葛起明. 我国第一部《城市规划编制暂行办法》诞生记[M]// 中国城市规划学会主编. 五十年回眸——新中国的城市规划.北京: 商务印书馆, 1999: 54-61.

[7] 唐相龙,王云祥. 国家战略视角下的兰州现代城市总体规划编制[J]. 城市学刊, 2016(6): 71-73.

(责任编校:贺常颖)

Evaluation on the Historical Value of the First Edition of Urban Master Plan in Lanzhou

TANG Xianglong1,2

(1. School of the Architecture and Urban Planning, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou, Gansu 730070, China; 2. School of the Architecture,Southeast University, Nanjing, Jiangsu 210096, China)

As the modern industrial city was aided by the former Soviet Union in the first “5 Years plan" of People's Republic of China, the First Edition of Urban Master Plan in Lanzhou that was guided by the Soviet experts with Ren Zhengying in chair. It determines the tone of development that Lanzhou is the industrial city and builds the modern urban landscape that it’s linear group.It establishes the most important roads and public space system, It has a leading model status in the field of Chinese urban planning, meanwhile it is the blueprint of China's start-up of modern urban planning. Not only the Lanzhou’s First Urban Master Plan can show and prove the origin and evolution of the same period’s Chinese modern city planning, but also it can provide us direct reference values for today's urban planning and urban development.

urban master plan; Lanzhou; the former Soviet aids to PRC; 156 items of project; industry city

G 250.15

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2017.01.011

2096-059X(2017)01–0062–06

2016-12-12

国家自然科学基金项目(51268024,51568033)

唐相龙(1974-),男,甘肃合水人,副教授,博士,博士后,硕士生导师,主要从事城市规划设计及其理论研究。

①“反四过”:1957年3月,陈云在全国政协第二届三次会议上讲话,指出:“在城市建设中,必须纠正‘规模过大、标准过高、占地过多、求新过急’的偏向”。因此,当时的“四过”具体指:“建筑规模过大、建设占地过多、建筑标准过高,城市改扩建存在着“求新过急”的现象。