江夏区法泗街岩溶地面塌陷的典型特征及控制因素分析

2017-05-25李爱军

李爱军

(湖北省地质局 武汉水文地质工程地质大队,湖北 武汉 430051)

江夏区法泗街岩溶地面塌陷的典型特征及控制因素分析

李爱军

(湖北省地质局 武汉水文地质工程地质大队,湖北 武汉 430051)

对2014年9月武汉市江夏区法泗街岩溶地面塌陷所呈现的分布及时空动态等典型特征进行分析,对比该塌陷与武汉市多年来发生的岩溶地面塌陷在地貌单元、地质模式、成因机理和动力因素等方面的异同点,揭示其产生的地质背景条件和控制因素。通过研究分析认为,江夏区法泗塌陷与武汉市区岩溶地面塌陷所处的地质构造单元不属于同一构造单元,为武汉地区一新的岩溶地面塌陷易发区域,塌陷的分布特征与时空动态特征受地质构造单元、水文地质单元及地下水动力作用等因素控制。

岩溶地面塌陷;典型特征;地质背景;控制因素

武汉市碳酸盐岩分布较广,区内岩溶地面塌陷灾害频繁发生。2014年9月5日,武汉市江夏区法泗街发生岩溶地面塌陷,在两天时间内共形成19个塌陷坑及地表沉陷,造成3栋民房被毁、2幢民房严重倾斜,金水河两侧河堤严重垮塌,两岸居民113人撤离,为武汉地区近年来发生的规模最大的一次地质灾害。灾情发生后,各级政府高度重视,迅速组织专家和相关单位赶赴灾区开展抢险救灾工作。笔者所在单位——武汉水文地质工程地质大队受国土部门委托,立即对岩溶地面塌陷区开展了应急勘查工作,查明了塌陷的分布范围、规模、地质环境条件及成因机制,提出了岩溶地面塌陷的防治措施和建议。由于应急处置得力,此次塌陷未造成人员伤亡,灾情得到有效控制,后续对塌陷区又采取了有效的防治措施,至今塌陷区未发现新的险情。

江夏区法泗街岩溶地面塌陷分布特征及时空动态特征受地质构造单元、水文地质单元及地下水动力作用等因素控制,本文通过对调查、勘查、监测等资料的综合分析,研究该岩溶地面塌陷的典型特征,揭示其产生的地质背景条件和控制因素,主要目的是总结工作经验,为该地区岩溶地面塌陷地质灾害的防治工作提供参考,也为地质环境条件类似的岩溶地面塌陷区地质灾害防治工作提供借鉴。

1 塌陷区地质概况[1-2]

武汉市江夏区法泗街位于武汉市南部,发生塌陷的区域属冲湖积平原地貌,位于长江一级阶地后缘,地势较低,地形平坦、开阔,地面标高一般在18.00~23.00 m之间,向东部逐渐过渡为低丘垄岗地貌。区内水系发达,地表水为金水河,流向北偏西与长江连通,鱼塘、藕塘、水田分布广泛,沟渠纵横,周边湖、塘、渠水体与金水河相通。

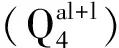

塌陷区在大地构造单元上位于扬子准地台(一级构造单元)下扬子台坪(二级)的大冶台褶带(三级)之梁子湖凹陷(四级)西侧;具体构造部位位于法泗背斜北西翼的石炭系—二叠系隐伏可溶性碳酸盐岩条带内(见图1)。

图1 塌陷区推测基岩地质图Fig.1 Inferred bedrock geological map at collapse area1.白垩系—下第三系泥岩、砂岩;2.侏罗系武昌组砂岩、炭质页岩;3.三叠系中统蒲圻组砂岩;4.三叠系下统观音山组中—厚层白云岩;5.三叠系下统大冶组薄层灰岩、夹泥岩;6.二叠系下统孤峰组硅质岩、炭质页岩;7.二叠系下统茅口组中厚层状燧石结核灰岩;8.二叠系下统栖霞组中—厚层状灰岩;9.石炭系上统黄龙组中厚层灰岩;10.志留系泥岩、砂岩;11.基岩出露区;12.地层产状(倾向/倾角);13.推测的基岩地层界线;14.剖面线;15.岩溶地面塌陷区范围及塌陷坑。

区内地下水主要有第四系土层中赋存的孔隙承压水和可溶性碳酸盐岩裂隙岩溶水两种类型。孔隙承压水赋存于二元结构的下部砂性土层中,水量较大,具中等—强透水性,主要受地表水体侧向径流补给和孔隙潜水向下补给,排泄形式主要是补给相邻层,并最终汇流入长江。可溶性碳酸盐岩裂隙岩溶水赋存于下伏石炭系—三叠系灰岩层中,水量大小与裂隙和岩溶发育程度有关,主要接受大气降水和上部第四系孔隙承压水补给,补给与排泄均通过裂隙或岩溶通道进行。

2 塌陷特征

江夏区法泗街岩溶地面塌陷类型属饱和松散层“漏失型”,区内共形成19个塌陷坑及地表沉陷,塌陷总面积约1.5×104m2,塌陷坑呈串珠状排列,岩溶塌陷地带北东向长约620 m、南西向宽50~120 m。塌陷坑分布具明显的方向性,呈北东向条带分布,条带轴线与区内在建的高速公路轴线约呈30°夹角。此次塌陷与历年来武汉一级阶地发生的岩溶地面塌陷特征相比较,既有相同相似点,也呈现了其独有的塌陷分布特征和时空动态特征。

2.1 与武汉一级阶地岩溶地面塌陷的相同相似点

江夏区法泗街岩溶地面塌陷在地质结构上属于武汉地区碳酸盐岩“六带五型”[3]的Ⅰ型结构,与武汉市区一级阶地上发生的武昌区阮家巷、陆家街、烽火村等岩溶地面塌陷相比,在地貌单元、地质模式、塌陷机理及动力因素等方面,有着以下相同相似点:

(1) 所处地貌单元相同。均处于长江两岸的一级阶地上,因为长江是区域性地表和地下径流的排泄通道,江水与第四系含水层之间常存在互补关系,由于地下水和地表水的频繁运动,长江两岸可溶性碳酸盐岩岩溶发育。塌陷区的岩溶发育带位于可溶岩与非可溶岩交界部位,或临近于褶皱的轴部,这些部位断裂构造发育,易形成连通性较好的溶隙、溶洞,具备产生岩溶地面塌陷的基本条件。

(2) 地质模式相同。一是地层结构同属于武汉地区碳酸盐岩“五型”的Ⅰ型结构,即碳酸盐岩上部直接覆盖全新统砂性土层,砂性土颗粒粗、粘聚力小,容易被潜蚀、掏空,砂性土可直接通过溶隙、孔洞等通道漏失,为最易塌陷的地层结构类型。二是岩溶发育特征类似,下伏可溶岩与武汉市区岩溶条带地层时代一致,为二叠系和三叠系碳酸盐岩,浅层岩溶发育程度为中等—强发育,同归属于上部“垂直渗流岩溶带”。三是均存在易于改变的地下水动力条件,在长江水水位迅速下降或抽取岩溶水等因素影响下,地下水位随之消落,因渗透性的差异,盖层地下水位消落滞后于岩溶地下水位,使两者之间形成水头差,促进了盖层地下水向下伏岩溶水垂向渗透潜蚀作用的加强。

(3) 塌陷机理相同。均属于“潜蚀—渗流液化—漏失”机理类型。这是一种混合机理,首先发生潜蚀、渗流液化,然后通过渗流漏失产生“空洞”。在隐伏岩溶上覆土层为二元结构冲积层且下部饱和砂层直接覆盖于基岩面时,砂层中的孔隙水直接与下伏岩溶裂隙、管道水产生联系,形成统一的径流,在地下水位的不断升降变化过程中,尤其是岩溶地下水位低于砂层中的孔隙水时,发生垂直渗流,先在砂层中发生潜蚀作用,形成“漏斗状疏松体”,进而因垂直渗流作用的加剧,局部水力坡度加大,砂层呈液化状态流入岩溶空洞,从而在砂层上部形成“空洞”,当“空洞”发展到一定阶段,在内外营力作用下上部黏性土盖层的致塌力超过抗塌力,即产生地面塌陷。此外,打桩等工程活动采用重锤冲击,加剧砂层液化,继而流失产生“空洞”,产生的机理还是潜蚀—渗流,只是增加的外营力导致“空洞”扩大的速度加快,从而加剧了地面塌陷的发生[4-6]。

(4) 塌陷的动力因素相似。均为自然和人为动力因素共同作用的结果,一方面在地下水水位自然升降影响下,流速、流量和水力坡降发生变化,砂性土层长期受渗透潜蚀作用;另一方面受人类工程活动影响显著,如抽取地下水、钻探、桩基础施工及堆载等。这些动力因素均打破了本来处于平衡的稳定状态,导致了塌陷的发生。

2.2 本次塌陷典型特征

江夏区法泗街岩溶地面塌陷在地质模式、塌陷机理和动力因素等方面,虽然与武汉一级阶地岩溶地面塌陷有着诸多相同相似点,但在规模、分布、时空动态特征方面,呈现了如下一些典型特征:

(1) 首次在该地区发生岩溶地面塌陷。武汉市历史上岩溶地面塌陷主要发生在第三、六条岩溶条带的长江两岸。江夏区历次塌陷部位均处在武汉市六条碳酸盐岩岩溶条带上,江夏区法泗街历史上无塌陷史,此次为首次发生岩溶地面塌陷,塌陷区域不在武汉市碳酸盐岩的六条条带范围内,为一新的岩溶地面塌陷易发地域。

(2) 塌陷规模大,影响范围广。2014年9月5日—6日两天时间内,在江夏区法泗街金水河两岸的八塘村及长虹村,共计形成19个塌陷坑及地表沉陷,塌陷坑平面形态一般呈椭圆形、圆形,剖面形态多为井状、漏斗状,最深的坑为7号坑,约12.9 m,最浅的坑为10号坑,仅0.7 m,面积大小相差悬殊,最小者为5号坑,仅60 m2,最大者为17号坑,面积达4 300 m2。历史上武汉市发生的20余次岩溶地面塌陷多为零星出现,像这样一次性发生十几处塌陷坑的情况并不多见。受塌陷土体挤压地下承压含水层和岩溶水含水层的影响,塌陷区周边出现7个不同程度的冒水、冒砂点,距离塌陷坑200~330 m,可见影响范围较广。

(3) 塌陷坑呈北东向条带状分布。江夏区法泗街岩溶地面塌陷发生的19个塌陷坑总体呈北东向条带状分布,条带走向近50°,单坑的展布方向以北东向50°~60°为主。与武汉地区历年来发生岩溶地面塌陷的分布部位和展布特征比较,以往发生的岩溶地面塌陷多发生在六条近东西向的碳酸盐岩条带上,其塌陷坑的分布总体也是呈近东西向分布,江夏区法泗街岩溶地面塌陷的塌陷坑分布明显不同于上述近东西向的分布特征。此外,塌陷时区内正在进行高速公路超前钻和桩基础施工,按照分析理应沿高速公路轴线分布才符合常理,但塌陷坑也未沿着高速公路轴线方向分布,塌陷坑形成的条带轴线与高速公路轴线呈30°夹角。其分布特征呈现了明显的异常性。

(4) 发生过程呈现出先后次序的时空动态特征。在武汉主城区的六条岩溶带上虽然也发生多次塌陷,或零星出现,或多年后再次发生;一次性发生多处塌陷的地段,也未发现在塌陷次序上呈现明显的规律性,只是在塌陷发生的时间上有一定的规律性,多在每年的4—9月份发生。而江夏区法泗街岩溶地面塌陷,首先是从金水河西南岸的3号塌陷坑处由施工诱发开始的,然后由西南向东北逐步产生塌陷,19个塌陷坑在塌陷产生的时间上呈现出一定的先后次序,由金水河西南岸向东北岸逐渐发展,整个发生过程呈现出特有的时空动态特征。

3 控制因素分析

3.1 分布特征受地质构造单元的控制

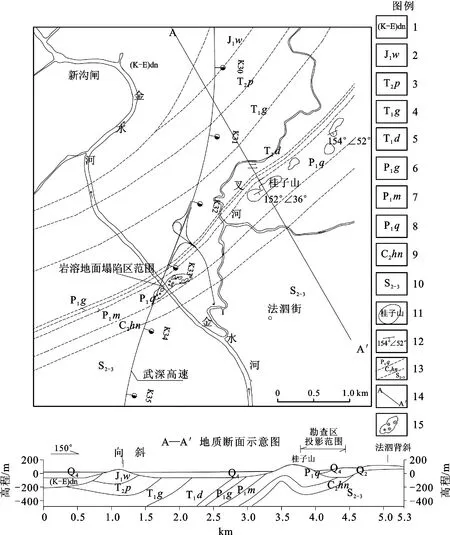

区域地质构造场是江夏区法泗街岩溶地面塌陷的主控因素,它控制岩溶塌陷的分布特征、位置和规模。根据《湖北省区域地质志》、《中华人民共和国武汉市1∶20万地质图》及说明书[7-8],江夏区法泗街塌陷所处的区域大地构造单元位置位于扬子准地台(一级构造单元)下扬子分区(二级)的大冶小区(三级)之梁子湖凹陷(四级)西侧(见图2),与武汉市六条岩溶带所处的区域大地构造单元位置相比,其所处的四级构造单元不同,武汉市六条岩溶带所处的四级构造单元为武汉台褶束。武汉台褶束是介于江汉断陷和梁子湖凹陷之间的一个相对隆起的构造单元,是一个北西西向的挤压带,形成走向近东西向的线型褶皱。梁子湖凹陷是一个在印支拗褶带之上、晚三叠世以来的继承性凹陷,呈北东—北东东向弧形延伸。由于江夏区法泗街塌陷区因第四系覆盖严重,其构造形态不详。通过岩溶地面塌陷专项调查,结合高速公路勘察资料综合分析,推测该区段为一轴部走向北东约60°的法泗背斜构造,背斜核部位于法泗街略偏东南,塌陷区位于法泗背斜北西翼,岩层走向为北东向,倾向北北西。由于两个四级地质构造单元中的褶皱走向及碳酸盐岩条带分布方向不同,故岩溶地面塌陷坑条带分布方向不同,武汉市区岩溶地面塌陷的分布于近东西向,江夏法泗街岩溶塌陷的分布呈北东向,其处于一新的塌陷构造区域。

图2 地质构造单元略图Fig.2 Sketch of geological tectonics unit1.一级单元界线;2.二级单元界线;3.三级单元界线;4.四级单元界线;5.构造单元编号;6.武汉台褶束;7.梁子湖凹陷。

3.2 分布特征受水文地质单元、工程活动强度和土层地质结构控制

岩溶地面塌陷的分布与工程活动关系密切,按照常规分析塌陷坑应沿着人类工程活动强烈的地段分布才符合常理,而江夏区法泗街岩溶地面塌陷形成的塌陷坑条带轴线与高速公路轴线呈30°夹角,综合分析认为主要原因有以下三点:一是受水文地质单元控制。塌陷区段分布的地层为二叠系碳酸盐岩地层,与西北部分布的三叠系碳酸盐岩地层之间有二叠系孤峰组硅质岩岩层相阻隔,各自形成了独立的岩溶水地下水单元。在3号坑塌陷首先发生后,地下水在沿地下岩溶管道的传导过程中,受到二叠系孤峰组硅质岩的阻隔,未对三叠系碳酸盐岩构成影响,上部第四系土层中的水压力传导有限,故塌陷多发生在二叠系碳酸盐岩的条带中。二是受人类工程活动强度影响。三叠系碳酸盐岩分布的区段,也就是高速公路的北段,其施工强度较弱,仅进行了超前钻孔的施工,暂未进行桩基础施工,而南段施工强度较大,塌陷前正在进行桩基础施工。三是受土层地质结构的控制。区内上部第四系地层的结构有一定差异,塌陷区段的第四系砂性土砂质较纯,砂层厚度大,其东部及北部上部第四系黏性土层厚度逐渐增大,砂性土层厚度变薄,且黏性土夹层增多,抗漏失、塌陷能力增强。另外,塌陷区沿高速公路轴线往南地段下伏基岩为志留系泥岩,属非可溶岩。因此,江夏区法泗街岩溶地面塌陷条带在北东、北西两个方向均受到控制,延伸在一定范围内。

3.3 时空动态特征受水动力作用因素的控制

江夏法泗街岩溶地面塌陷分布的条带轴线与高速公路轴线交汇处的3号塌陷坑(8-1号桩基钻孔),是首先发生塌陷的地段,也是本次塌陷的触发点。在其塌陷后,引发了连锁反应,由西南向东北逐步产生塌陷,在塌陷产生的时间上呈现出一定的先后次序。究其原因,其主要是受水动力作用因素的控制。形成初期,在地下水的长期水动力作用下,塌陷区段黏性土层下部的砂性土逐渐向溶洞中漏失,先期已形成了土洞。在3号塌陷坑处发生塌陷后,上覆土体的突然陷落引起地下水产生水压力,并沿着岩溶溶洞、溶隙及第四系含水层向四周传导,致使岩溶水、孔隙水水位突然上升,对原已形成土洞区段的黏性土盖层产生水、气正压力顶托和冲爆作用,引发周边发生岩溶地面塌陷,同时产生多处冒水冒砂现象,逐步扩大了塌陷范围。同时,岩溶地下水在产生顶托和冲爆作用后,水位迅速回落,又对表层黏性土盖层产生负压吸蚀作用,从而引发、加剧了岩溶地面塌陷的发生。由于前一次塌陷又影响后一次塌陷,加之传导过程中超孔隙水压力的形成和消散均需要一定的过程,故在塌陷产生的时间上呈现出先后次序的规律性。

3.4 塌陷的发生是内外营力共同作用的结果

从地层结构、岩溶发育程度和地下水条件来看,江夏法泗街塌陷区具备了岩溶地面塌陷的基本地质条件,属塌陷易发区段。高速公路勘察揭露的溶洞充填物显示,砂性土在勘探前就已向溶洞中进行了漏失,为塌陷孕育了条件。该区段以往工程活动强度较弱,主要以农耕、修筑乡村路、低矮平楼房为主,地下水的抽取也仅是居民简易压水井抽水,未见深井抽取第四系孔隙承压水和下伏灰岩岩溶水的情况。2014年发生塌陷时,区内正在进行高速公路的超前钻和桩基础施工,钻探、桩基础施工揭穿了溶洞顶板,改变了地下水动力条件,使上部第四系全新统孔隙承压水与下部岩溶水直接贯通,缩短了孔隙承压水补给下部岩溶水的渗透路径,加之桩孔内的循环液的抽吸循环作用,增加了钻孔处地下水水力梯度,导致施工钻孔处水力梯度大于砂土渗透破坏临界值,加剧了砂土向岩溶洞隙运移。另外施工时的振动外力作用造成砂土液化。本段公路桩基施工工程采用的是冲击成孔工艺,在下部饱和砂土受桩基冲击成孔的振动力影响,导致其孔隙水压力骤然上升而来不及消散,颗粒间的有效应力减小以致完全消失,此时各颗粒脱离接触悬浮于水中,砂体抗剪强度完全丧失,变成像液体一样的状态,流入开口溶洞或沿桩孔流入下部溶洞。上部砂性土层形成“空洞”后,随后上覆黏性土失去支撑向下垮塌,形成岩溶地面塌陷。从以上分析可以看出,江夏法泗塌陷的发生既有自然因素,也有人为因素,是内外营力共同作用的结果。

4 防治措施

江夏区法泗塌陷发生后,政府相关部门立即采取了针对性的应急处理措施,在塌陷区设立警戒线,组织灾区居民撤离,开展了应急监测,抢修区内主要通行道路,保障居民通行;在应急调查、勘查、监测的基础上,对塌陷区域进行了危险性分区,划分了稳定区、相对稳定区、潜在塌陷区及塌陷危险区,指导灾区居民撤迁避让和还建选址;对诱发岩溶地面塌陷的工程活动进行了控制,要求区内正在施工的高速公路工程暂停施工,在研究改进桩基础施工工艺,采取有效的岩溶地基处理、监测技术措施的基础上再进行施工。在这些有力的应急措施的指导下,岩溶地面塌陷灾害得到了有效控制,未发生次生灾害。

在后续防治工作中,政府及高速公路施工单位组织开展了多次专家咨询,高速公路施工单位在施工工艺上采取了合理的技术措施,塌陷坑按照专家意见进行了回填,监测单位对潜在塌陷区及塌陷危险区开展了长期监测工作。地质灾害防治、监测工作开展两年多以来,未出现新的险情和发生新的塌陷灾害,塌陷坑已全面回填,塌陷填土区恢复了农业种植,该岩溶地面塌陷灾害得到了有效防治。

5 结语

(1) 江夏区法泗街岩溶地面塌陷所处的地质构造单元与武汉市市区岩溶地面塌陷所处的地质构造单元不属于同一构造单元,但属于“六带五型”中的Ⅰ型地层结构(碳酸盐岩上部直接覆盖全新统砂性土层),为最易塌陷的地层组合类型。其分布特征受水文地质单元、土层地质结构和工程活动强度控制,时空动态特征主要受地下水动力作用控制。

(2) 江夏区法泗街为武汉地区一新的岩溶地面塌陷易发区域,其西北部一级阶地仍然分布大范围的可溶性碳酸盐岩,值得政府有关部门引起高度重视,在城镇规划、工程建设等方面需采取有效的减灾防灾措施。

(3) 对于岩溶地面塌陷等地质灾害的分析研究,宜从地貌单元、地质构造、水文地质、地层组合和地层时代等方面入手,以中国勘察大师范士凯提出的《土体工程地质的宏观控制论》[9]为指引,从历史的眼光、辨证的思维、宏观结合微观的分析去认识地质作用,才能真正查明地质灾害的背景条件,揭露地质现象的本质。

[1] 余泰敏,樊永生,李爱军,等.武汉市江夏区法泗街长虹村六组岩溶地面塌陷应急勘查报告[R].武汉:武汉地质环境监测保护站,2014.

[2] 李广,刘学玺,邹安权,等.武汉市江夏区法泗街金水河两岸岩溶地面塌陷应急调查报告[R].武汉:湖北省地质环境总站,2014.

[3] 罗小杰.武汉地区碳酸盐岩“六带五型”划分与岩溶地质灾害防治[J].水利学报,2014(2):171-179.

[4] 范士凯.武汉(湖北)地区岩溶地面塌陷[J].资源环境与工程,2006,20(S1):608-616.

[5] 吴永华,谢春波,朱洵,等.武汉市陆家街地区岩溶塌陷防治勘查报告[R].武汉:武汉水文地质工程地质大队,1992.

[6] 贾淑霞,马霄汉.武汉市区岩溶地面塌陷成因机理与预测研究[J].中国地质灾害与防治学报,1994,5(增刊):103-108.

[7] 湖北省地质矿产局.湖北省区域地质志[M].北京:地质出版社,1990.

[8] 湖北省地质矿产局.1∶20万武汉幅区域地质报告[R].武汉:湖北省地质矿产局,1975.

[9] 范士凯.土体工程地质的宏观控制论[J].资源环境与工程,2006,20(增刊):585-594.

(责任编辑:于继红)

Analysis on Typical Features and Control Factors of KarstGround Collapse in Fasi Street,Jiangxia District

LI Aijun

(TheBrigadeofHydrogeologicandEngineeringGeologicalofWuhan,HubeiGeologicalBureau,Wuhan,Hubei430051)

The analysis on the distribution,spatiotemporal dynamics and other typical features are presented about the karst ground collapse of Fasi Street,Jiangxia District in Wuhan city on September 2014.The differences and similarities in landform unit,geological model,formation mechanism and dynamic factor etc.are contrast to this karst ground collapse with others happened in Wuhan,and it reveals the geological background conditions and control factors for collapse production.Through study and analysis,it is believed that the geological units of collapse at Fashi Street and the others at Wuhan city belong to different tectonic units;the former is a new region where karst ground collapse occurs easily.The distribution features and spatiotemporal dynamics features of collapse are controlled by its geological tectonic unit,hydrogeological unit,dynamic action of groundwater.

karst ground collapse; typical feature; geological background; control factors

2016-10-14;改回日期:2016-11-23

李爱军(1974-),男,高级工程师,水工环专业,从事岩土工程勘察工作。E-mail:850676349@qq.com

P642.25; P642.26

A

1671-1211(2017)02-0173-05

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.02.011

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170314.0825.026.html 数字出版日期:2017-03-14 08:25