那些我们以为恨着的爱

2017-05-23素手纤云

□ 素手纤云

那些我们以为恨着的爱

□ 素手纤云

双 生

我和他出生在蔷薇花开的4月,所以我叫江晓蔷,他叫江晓薇。

那时我们的父亲是一家国企的中层干部,时常天南地北地出差,回来总带些好吃的,一式两份。我吃完了就伸手去抢他的,免不了一场厮杀。闻声而来的母亲一边将我们分开,一边训我:“小蔷哦,你什么时候才能不欺负弟弟?”

读小学,我们同班。那时我比他高,我像棵小树苗噌噌地拔节,他却一直不长。如果有人欺负他,我就成了替他出头的大姐大。而他自小学习就比我好,这点让我很没面子。

那时我讨厌他的娘炮,他也害怕我一言不合就撸袖子打人。他常一本正经地说:“江晓蔷,你再这样,以后都没有人敢娶你。”

我凶他:“不娶就不娶。”

他头一缩,看我凶巴巴的样子,想说什么,却咽了回去。

小学毕业那年,家里出了事。一个陌生的女人来家里大闹,说怀了我爸的孩子,那时有了不正当的男女关系可是犯错误的。当时家属院围过来很多人看热闹,记得那天蔷薇开得真好,花朵在风里招摇。只是妈妈坐在那儿脸白得吓人,爸爸跟那女人声嘶力竭地辩:“谁说一次就能有孩子?我怎么知道这孩子是不是我的?”惹得围观的邻居哄堂大笑。那女人作势要撞墙,江晓薇吓得大哭,我抄起脚上的一只鞋向邻居们扔去。

江晓薇瞪大眼睛看我,我回瞪他:“江晓薇,无论遇到什么事,都不许哭,听到吗?”

他怯怯地指着蔷薇架:“姐,花都砸坏了。”

那是他第一次叫我姐,虽然我只比他早出生8分钟而已。

分 离

经此大闹,我妈和那个男人(从那以后,我再没叫过爸)最终还是离了。法院将我判给妈妈,江晓薇判给了那个男人。不久,我妈要带我离开小城,投奔上海的姥姥。离家的前夜,江晓薇赖在我的房间说:“你们能不能不走?”

“不能。”

“那我能不能和你们一起走?”

“不能。”

我看到他脸上挂满泪,像受了惊吓的小动物,心里很不忍,转身抽出睡觉抱的玩具熊给他。

“我不要。”他一把扔到地上。我说:“江晓薇,你已经12岁,是个男人了,你要快快长大,来照顾妈妈。”

看到他呜咽,我承诺:“如果你够乖,我每周都给你写信。”

“真的?”

“嗯。”我看着他发亮的眼睛郑重地点头。第二天下午,他抱着玩具熊追着汽车跑,直到尘土扬起来我看不清他的脸。

刚到上海那年,我真的每周都给他写信,他极认真地回。信里一遍遍追问,我们什么时候才能团聚?

我说:“等你考取了上海的同济大学,我们仨就团聚了。”偶尔他提及那个男人,我就会凶他,很凶很凶。

只是,我们搬到上海的第二年,姥姥去世了。因为怕房子拆迁款落到我妈手里,舅妈不能容忍我们继续住在那儿,要我们搬走。那时我们没有本地户口,保险也没有,妈妈一直打零工来维持生活,加上离婚时妈妈态度决绝,并没要求那个男人支付我的生活费。

她说:“只要他能带好晓薇,就万幸了。”

生活开始艰难,艰难到妈妈病了都没钱看,她不要我在信里告诉晓薇,一怕他难过,二怕那个男人笑话。

我咬着牙不回信,一封封收到他的信,字里行间充满了焦灼不安:姐,你怎么不回信啊?姐,你和妈还好吗?姐,你们想我吗?

他最后一封信写道:“江晓蔷,你为什么不回信?我恨你!”

彼时,我趴在患病的妈妈身边哭到崩溃,怎能让他知道,我想他、想家、想那个落满花香的小院,甚至还有那个男人。

好在,妈妈慢慢熬了过来,重新租了间小房子,小到连街道的门牌号都不存在。于是,我更有了不回信的理由。

日子一天天挨过。高中毕业后我勉强被上海一家专科学校录取。

妈妈告诉我,本来晓薇的分数能报同济大学,这孩子不知怎的报了北大。妈妈叹着气,我听了很难过。我知道那时他早和妈妈恢复了联系,但他始终不问我,偶尔听妈妈和他煲电话粥,渴盼听到他问起我,却从没有。唯一勇敢地从妈妈手里接过一次电话,哑着声音说了句“喂”,那边却传来阵阵忙音。

我知道,江晓薇恨我,我也知道,我们终究分离得太久。

重 逢

大学里,我忽然迷上了安妮宝贝。

我喜欢她书里那个穿着白棉布裙子,光脚穿球鞋的女子,我也留了一头海藻般的长发。外表清纯,骨子里却透着性感的我性子乖张,对生活充满怀疑,幻想能邂逅一个懂得我灵魂的人。

大二时,我爱上了陆远航,没有原因,用安妮宝贝的话,可能仅仅因为他穿了一件我喜欢的白衬衫。

我以为在一起了,就是天堂,却不知爱的本质是伤感。我们在一起时永远像两头小兽疯狂地缠绵,他索取我的美丽,我燃着他的青春。他比我更不羁,让我在这份爱里没有安全感,每个走近他的女孩都令我恐惧,害怕抢走他,却忘了一个人若太重感情,会自伤及伤人。

我们开始争执、吵闹、分手,又在泪眼与做爱中和好。百般折腾下我挂了科,却又与他同居。不久就发现他劈腿一个清纯的新生,狂怒中我打了他一巴掌,他又回了我一巴掌。半夜,我割腕自杀。

等我醒来,在四周纯白的恍惚里看到母亲的泪眼,还有他,即使隔了10年,我也一眼就认出来,他是江晓薇。

他看着我,目光立刻濡湿,高大的身子倾过来,一把抓住我:“傻瓜,你还没见我一面就寻死,妈妈怎么办?”语气懦懦地哑,带着紧张。

我疯狂地掉泪,开始号啕,似乎10年未见的委屈都顺着泪水爬出。奇怪,那一刻我并没想起陆远航。

晚上,陆远航来了,眼角带着瘀青。他坦诚地说:“江晓蔷,你别误会,我只不过和江晓薇打了一架,输了,过来和你说清楚,我以为你是特别潇洒的女孩,居然会自杀?这个年代,上个床怎么了?”

“是啊,上个床怎么了?”那一刻,我忽然发觉,陆远航的伤害远不及江晓薇出现带来的狂喜。我心里呼啦啦地吹过一阵风,仿佛把那个爱得死去活来的陆远航吹走了。后来,听我妈说,是江晓薇找到陆远航,狠狠揍了他一顿,惊动学校,打了110,最后两人却莫名其妙在派出所和解了。

我笑了,哭了,又笑了。

那段日子,他去学校给我请了假。以后每个周末都从北京赶来,周一再回去。每次他都让我带他走遍上海的角落,每当我耍赖,他就说:“这是你欠我的,上海欠我的。”他的样子,让我想起多年前追着汽车跑的小男孩。

我带他去繁华的淮海路,也到安福路喝一杯咖啡,他陪我剪掉了海藻般的乱发,拉直了头发,镜子里那个眼神空洞迷离的女孩开始重新温暖可人。

有时,我走累了,脱下高跟鞋喊:“江晓薇,我累了。”

他接过鞋,俯下身,“来,我背你!”

我伏在他宽宽的背,有泪掉下来,这个男孩在不经意的浩瀚里长成了一个有担当的男人。

“怎么样?姐,咱背够宽吧?”

“嗯。”有泪掉进他的衣领,他缩缩脖子:“小肥猪,该减肥了!”

记得小时候只要我抢了他的零食,他都会骂我“小肥猪”。

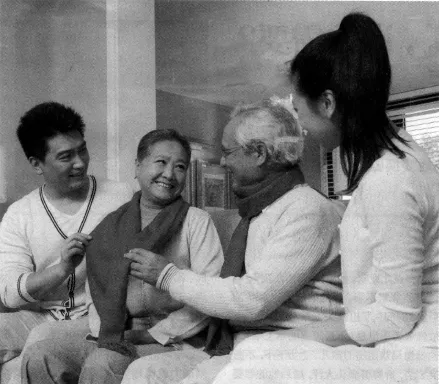

团 聚

江晓薇是优秀的,毕业后进了上海的一家外企。仅仅一年,就以骨干身份外派英国。那天,我从公司请假给他饯行。

一进家门,就发现多了一双男式皮鞋,并不是晓薇的。正猜测着,一个男人从厨房里跑出来,两只手局促地搓着,“晓蔷,我是爸爸!”

我本能一怔,转身狂奔到楼底,迎面撞上匆匆赶回的江晓薇,他拉住我,我顺手一巴掌甩到他的脸上。

“他怎好意思说他是爸爸?妈妈生病的时候他在哪儿?我们举目无亲的时候他在哪儿?我们没饭吃的时候他在哪儿?江晓薇,你凭什么替我和妈做主?”

我狂喊、泪奔、心痛,为我,为妈妈和那颠沛流离的10年。

“我知道,”他泪流满面,一把将我拥进怀里,“就知道你们过得苦,虽然你从来不说。姐,他真的知道错了,这些年他肠子都悔青了。还有,你并不知道,咱们读高中时爸妈就恢复联系了,怕你转不过弯,没敢告诉你。他给你们租房子,来上海给你找借读学校,寄生活费,倒是我一直怨你狠心,他却说都是他的错。”

我愣了,看着他,他拼命地点头。

“这么说,他没有抛弃过我们?”

“从没有,他说最对不起的就是你,相信我。”

原来,爱一个人到极限时,就成了恨。我那么爱爸爸,这些年如果不用这种方式恨他,大概熬不过来吧?多年刻意尘封的记忆突然复活。想起刚才见到爸爸的情景,他斑白的发、局促的手、怯懦的声,我感觉胸腔里波涛汹涌。从没有这一刻觉得自己富有,以为失去的却一直都在。

我看着眼前的江晓薇,他的眼神坚定温暖。原来,这些年我们一家人一直都在相爱,即使分离,彼此伤害,却一直相爱!

这个世上,有太多的不完整,但有时一个念想,能从爱跌入恨;一个转身,能记住的,却只有爱!

(摘自《婚姻与家庭》2017年第2期上)