地质灾害治理工作中自动控制技术的合理应用

2017-05-22魏会龙

魏会龙

摘 要: 一直以来,地质灾害监测工作都是非常重要的一项工作,不仅要保证工程的安全性,还要保证设备和施工人员的安全。在地质灾害治理的众多技术中,自动控制技术是使用频率较高的技术之一,通过自动化控制技术的有效应用可对地区地质灾害情况实现实时监测与自动化管理,有助于实现施工安全目标。本文以实际工程为例,制定了地质灾害自动化监测方案,并对自动控制技术的具体应用进行了探讨。

关键词: 地质灾害治理; 自动控制技术; 监控调试; 合理应用

地质灾害治理工程由于其特殊性,使得此类工程具有以下特征:(1)施工流程复杂多样化;(2)设计易变性强;(3)施工难度大等,加大了施工人员的工作强度与难度。根据危险源的类型,可将地质灾害治理工程分类如下:(1)危岩体,危岩体包括一些采空区顶板以及一些崩塌地段;(2)滑坡工程;(3)地裂缝工程。这些危险源具有不可控性而且不会根据人的意愿改变,随意性较大,给施工带来了一定的风险,因此做好施工中危险源的监测工作则显得尤为重要。当前,如何有效监测危险源,提高施工的安全性是施工单位所面临的难题,也是地质灾害治理人员探究的焦点问题。

1. 案例介绍

某山危岩体主要分为两种类型:(1)处于平衡状态的危岩体,这类危岩体在无外界力量作用时处于稳定状况,一旦受到外界环境作用比如地震、雷击或者人为影响时,会产生崩塌危险,给正常的施工造成重重阻碍。(2)潜在危岩体,在工程中坡面上很多部位都存在有危岩坡体,当前处于稳定状况,但随着时间的推移,受到流水、风等外界环境的作用,会使得部分岩体发生侵蚀现象,危岩体极容易发生塌方现象。本文所研究的危岩体是由辉长岩质块体组成的,受到差异风化与球状风化的共同作用使得两个辉长岩块体相互依靠形成了一个小型的天成桥,辉长岩块体处于极限稳定状态,但稳定性极低,极易崩塌,不仅给施工带来了、不便,也会给山下居民的人身安全造成威胁。针对此种现象,经过综合协商后可采取在修建钢筋混凝土挡墙的方式对危岩体进行保护,以起到加固的目的。由于施工中震动现象较为明显,对危岩体的稳定性造成一定的影响,因此对块石稳定性进行监测,对安全施工来说起着举足轻重的作用。

2. 监测方案

2.1 设计

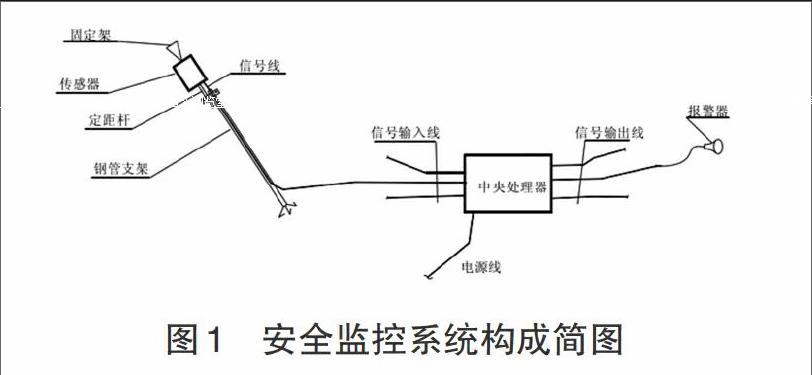

(1)设计基本准则:尽可能排除人为干扰因素,实现安全预警的最终目的;避免自然因素比如降雨、风等对施工造成的不良影响;科学合理的设置安全阀值,在确保合理预警的基础上,提高施工的安全等级。(2)方案设计:监测系统由三大部分组成:一是设备系统,设备系统中有定位杆、位移信号传感器以及支架;二是控制系统,控制系统是由遥控器与信号处理器组成的;三是报警系统,由高分贝喇叭与扩大系统组成。本系统的监测对象为位移形变值,安全阀值的取值为±2mm,当安全阀值高于临界值时,系统会自动发出报警信号,并将信号借助系统传输至管理办公室,管理人员可按照实际情况选取行之有效的方式积极应对,将损失降至最低[1]。报警原理:通过对监测对象的位移变化情况进行监测,将这种变化以电流信号的方式传输到控制系统中,经过处理器处理后,传输至总监测站。如若位移形变超过安全阀值可允许范围时,控制子系统会发生报警信号,警告工作人员尽快撤离。

2.2 安装

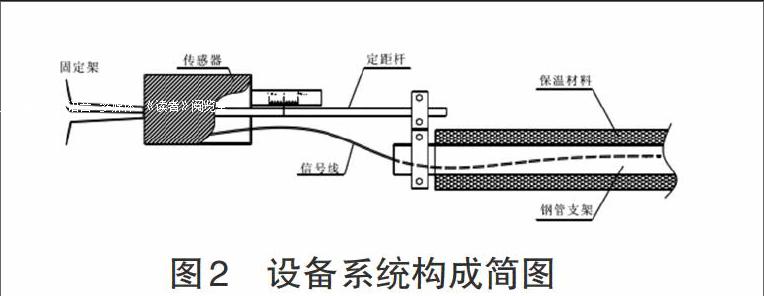

(1)将传感器三角支架放置在恰当的位置,并彻底清理传感器三角支架位置的灰尘杂物,完成后调整传感器的各项参数指标。设备系统构成如图2所示:(2)施工人员需将云石胶与固化剂进行有效混合,将其搅拌均匀呈现出较稀状态时涂抹在打磨位置,不断打压,使混合物与打磨位置充分接触。待混合物处于半固化时可将其置于三角支架上,等到完全凝固后,手可离开支架,进行多次涂胶,使三脚支架根部形成金字塔形状。(3)将信号线穿入事先打好孔的定距杆内,并在定距杆表面套上保温海绵套,使用胶带进行固定。为了降低溫差,可选择反光胶带,并在胶带表面贴上警告标贴,提高工作人员的安全防范意识。(4)所有的胶完全固化后,将传感器固定在三脚支架上,并将不同颜色的信号线进行有效连接。(5)借助螺栓将定距杆与传感器位移杆进行有效固定。(6)将处理器与报警喇叭安装到恰当的位置,连接电缆并做好局部防水工作,将红色热缩管套在支架与处理器之间的信号电缆上,进行加固,提高其稳定性。(7)将处理器的信号线与电源线进行相连接。(8)施工人员打开系统电源,根据情况对位移杆进行有效调整。对每一根电线进行检测,看其是否能正常工作,待确认无误后,连接信号线,做好防触电工作[2]。(9)施工前,进行试验报警,确保线路通畅3. 自动控制技术使用

3.1 调试

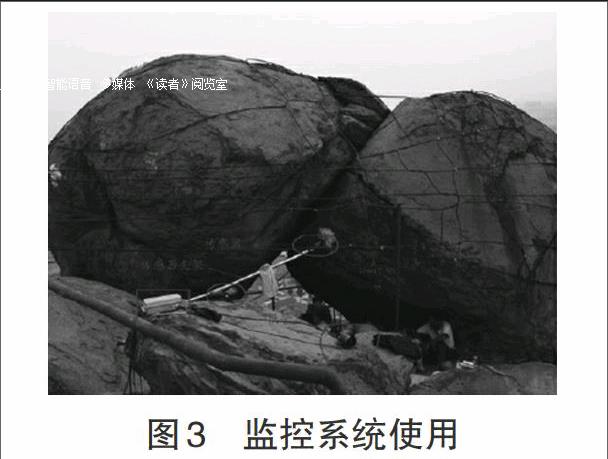

(1)调试人员可使用遥控器多次打开与关闭系统电源,观察电源各项参数以及指示灯等是否能够正常工作,对存在故障的部位应及时进行维修。(2)使用遥控器检测报警功能能否正常工作,待系统各部分都能正常运作后,对监测设备进行调试,设置起始工作位置,并启动系统运行[3]。监控系统使用如图3所示:

3.2 使用注意事项

(1)在监控时间内确保持续通电,中间不得随意断电。(2)设备不运行时,可将电源关闭。(3)严禁人为撞击传感器或者处理器,以免影响其监测的精确性。(4)定距杆一旦确定后,不得随意移动或者调整。(5)如果发现监测点之间的位移变化与设定值不相吻合或者存在较大出入时,应及时调整位移设定值。(6)采取保温海绵与反光胶带对定距杆进行保温处理,使温度处于可控范围内[4]。与此同时,施工人员还应对传感器与监测体连接的牢固性进行实时检查,以免影响施工的顺利实施。

4. 经验教训

本工程岩体治理工程在2016年6月中旬开始实施,在8月中旬完工,工期历时两个月。工程在炎热、多雨的夏季进行施工,因此对监测系统采取了相关保温、防水措施,确保安全监测工作的顺利开展。在施工中,建筑单位还结合实际情况制定出了切实可行的巡视管理制度,强化了监测设备的管理力度,使工程顺利实施。此次施工存在下列特征:(1)在地质灾害治理施工中,通过自动控制技术可有效避免施工中不安全现象的发生,提高施工的成效性[5]。(2)自动控制技术的有效应用可在一定程度上降低地质灾害事故现象的发生,通过安全监测阀值得控制,有助于施工单位制定切实可行的安全应急预案,为施工的顺利实施提供可靠的保障。(3)借助自动控制技术可降低误差,能够对危险进行提前预警,有助于施工人员在第一时间逃离现场,提高施工的安全等级。(4)由于此次施工工期较短而且工程量大,需在规定时间内对报警系统进行开发,还发现施工人员并未安装位移变形值记录系统,而且未将位移变形的相关影响因素考虑其中,这些现象造成后期不能准确监测出位移变形情况,很难得出有效的数据信息。

5. 结论与建议

综上所述,将自动控制技术应用于地质灾害治理工作中可以取得良好的控制效果,保证岩体安全性。通过在崩塌、采空区、滑坡区一级高危边坡区应用自动控制技术对地质灾害治理过程进行监测,对各种有可能对地质灾害产生影响的因素进行了监测,积累和总结施工数据,找出危险源位移变形和影响因素之间的关系,进而更好地对施工进行指导。

参考文献:

[1]王雁林, 郝俊卿, 姚翔龙. 陕西省地质灾害治理项目中的问题及其原因和对策[J]. 地质灾害与环境保护, 2015, 26(3):82-84.

[2]浙江省国土资源厅地质环境处. 落实责任 强化监管 切实提高全省地质灾害治理工程质量[J]. 浙江国土资源, 2013(12):28-29.

[3]中国科学院武汉岩土力学研究所网站. 武汉岩土所地质灾害治理工程-甲级勘查资质通过延续审核[J]. 岩土力学, 2013(8):2142-2142.

[4]叶明超, 黄海. 自动控制原理与系统[M]. 北京理工大学出版社, 2013.

[5]翟春艳. 自动控制原理[M]. 中国石化出版社, 2015.