任新民:一生只干了航天这一件事

2017-05-22葛慧颖

葛慧颖

我几乎是看着中国航天事业成长起来的。对它有非常深的感情,想要付出自己的全部力量。

任新民语录

搞工程性技术工作的,即使是再有造诣的专家,不深入实际就会退化,会“耳聋眼花”,三年不接触实际,就基本上没有发言权了。

在地面能做的工作、能进行的试验,一定要做透、做充分;发现的问题和疑点,一定要查清,并举一反三,彻底解决和排除,决不能带着问题、疑点和隐患上天。

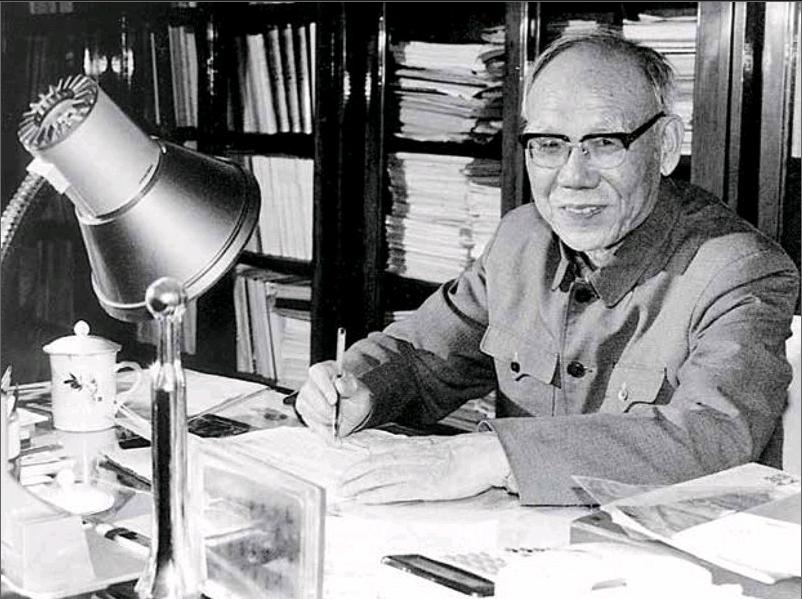

就像与自己大半生相伴的火箭助推器一样,任新民将中国航天事业推向一个又一个制高点。正是一次又一次零的突破,成就了这位中国航天界如雷贯耳的传奇人物。他曾领导和参与了我国最早的液体导弹的研制工作,并作为运载火箭的技术负责人,领导了我国第一颗人造卫星“东方红一号”的发射,被周总理誉为“中国放卫星的人”;他先后担任我国首颗试验卫星通信、首颗实用卫星通信、首颗气象卫星等大型航天工程的总设计师;他被称为“总总师”,因为航天每一个系统都有总设计或总指挥,而他是那些总指挥的“统帅”。他与黄纬禄、屠守锷、梁守槃一起被称为“中国航天四老”,是我国载人航天布局人,参加了我国载人飞船的全部立项论证工作。

然而,对于足以堪称辉煌的事业成就,任新民却看得很淡,他说自己“一生只干了航天这一件事。研制了几枚火箭,放了几颗卫星而已”。

一封电报结缘航天

1948年9月,美国布法罗大学第一次聘任了一位年轻的中国人为讲师,他就是任新民。

然而执教不到一年,新中国即将成立的消息让大洋彼岸的任新民欢欣鼓舞。报效祖国终于有望了。他辞去美国的大学教职,几经周折和艰辛,辗转回国投身新中国的建设事业。

回国后,任新民被安排在华东军区军事科学室担任研究员。1952年的一天,他突然接到一封电报,通知他赶去北京。任新民受命急忙北上,陈赓将军接见了他,希望他参与协助哈尔滨军事工程学院的成立工作。“当时我从美国回国不到3年,这让我感到意外。我在美国学的是机械工程,并非导弹、火箭。哈军工成立后,我被任命为炮兵工程系教育副主任兼火箭研究室主任,主要教固体火箭。”

1955年10月,刚刚归国的钱学森在东北参观重工业时,第一次见到了任新民。据任新民秘书谭邦治回忆,

“当时他们对符合推进剂的固体发动机交谈比较多,对火箭的发展问题也交换了意见,两个人谈得很相投。”钱学森离开任新民的实验室时,两人双手紧握。钱学森深情地看着任新民说“我们一见如故。希望不久我们再见面,深入探讨一些问题。”

1956年,钱学森向国务院提交了《关于建立我国国防航空工业的意见书》,提出了发展我国火箭与导弹事业,并亲自点名包括任新民在内的21名高级专家加入项目,让他担任总体研究室主任、设计部主任等职。由此,任新民的航天生涯开始了。

“我国的导弹是被逼出来的”

任新民到任后的第一个任务,是去接收从前苏联引进的P-1导弹模型,并以此为基础进行测绘仿制,探索导弹和火箭知识。然而,在导弹研制的冲刺阶段,因为中苏关系紧张,苏联专家全部撤走。

“我国的导弹是被逼出来的。”任新民记得很清楚,就在苏联专家撤走后的第83天,1960年11月5日,我国仿制的第一枚近程导弹发射成功。尽管只有550公里的射程,却为中国的导弹事业打下了初步基础。任新民紧绷了两年多的神经,总算能够有所调整。

一个月后,“东风二号”导弹设计委员会成立,任新民被任命为主任委员,并担任发动机设计部主任。这颗中国首次白行研制的导弹,改进最大的地方就是液体火箭发动机,但研制过程中故障最多的也是发动机。任新民和同事们先后克服了材料、工艺、设备及推进剂等方面的重重困难,最终掌握了P-2导弹液体火箭发动机的关键技术。

1962年3月,中国自行设计的第一批导弹出厂,运往酒泉发射基地。但就是这个承载着希望的导弹,最后以飞行试验失败告终。作为总设计师的任新民承受着巨大压力的同时,与同事们迅速展开紧张的故障分析。1964年6月29日,经过改进的中近程导弹再次试飞并取得圆满成功,成为我国开始独立研制导弹的标志。

盡管只有550公里的射程,却为中国的导弹事业打下了初步基础。任新民紧绷了两年多的神经,总算能够有所调整。

缅怀大师

我至今无法忘记,在研讨长征四号甲运载火箭能否研制的关键时刻,专家队伍中出现了两种不同的意见,各执一词。任新民斩钉截铁地说:“我可以立下军令状,如果长征四号甲火箭研制不成功,我负全责。”

——孙敬良,中国工程院院士、我国著名火箭发动机专家

1959年的一天,任新民找到我,让我担任某发动机主管工程师。他和气地说:“你要独当一面,有什么问题就来找我。”我当时感叹,领导指派任务,却这样客气、诚恳。

——马作新,原中国运载火箭技术研究院第19所所长、我国液体火箭发动机专家

在建设发动机试车台期间,任新民经常在办公室加班到深夜,还经常深入试车台建设现场。每次看到他来,我们既高兴又害怕。高兴的是,任主任如此重视大家的工作。害怕的是,任主任对技术问题一定会刨根问底,容不得我们有一丝侥幸心理。

——王桁,长征三号甲系列火箭发动机副总设计师

业务精通、作风深入、生活朴素、为人亲和。任老教会了我们应该怎么干航天。

——徐博明,原上海航天卫星总体所所长

到了晚上以后,冻得那个冷劲,透到你骨头里。没办法我们就用柴禾、胡杨树的枯枝把沙子烧热,压在棉被上取暖。任新民跟我们一样,露个头,戴着军帽,睡一两个小时就冷了,又冷了再烧,再起来爬起来再烧。

在“东风二号”发射成功后,任新民提出,我们的发动机应该进一步增加射程,要爬高。当时,周恩来总理非常支持任新民的建议。

1967年的冬天异常寒冷,一望无际的茫茫沙漠,沙粒在寒风中飞扬。任新民顶着寒风,奔波于厂房宿舍之间。“东风三号”第五次飞行试验开始,大家期待的仍旧是成功,期待着能松口气,但偏偏事与愿违。问题究竟出在什么地方,一时难以下定论。任新民非常着急,他独自走在发射场苦思冥想,突然想到去寻找物证,也就是那些失落的弹体残骸。

任新民和搜寻队员坐直升机到西部沙漠地区,为寻找火箭残骸走了5天5夜,露宿在空旷的沙漠里。“我们披着羊皮大衣,中午的时候出汗走,太阳晒,直晒出汗,满身是汗。到了晚上以后,冻得那个冷劲,透到你骨头里。没办法我们就用柴禾、胡杨树的枯枝把沙子烧热,压在棉被上取暖。任新民跟我们一样,露个头,戴着军帽,睡一两个小时就冷了,又冷了再烧,再起来爬起来再烧。”中国运载火箭技术研究院第19研究所原所长马作新回忆到。

就在高低不平,连绵不断的沙丘之间,任新民拄着根拐棍,与搜索队员一起寻找,连续奋战了五天,直到第五天夕阳西下时,一块半掩在沙中的黑色金属残片终于被找到。

经过改进,“东风三号”最终发射成功。中国仅仅用了十年时间就拥有了完全独立的中程导弹。毛泽东曾笑谈,中国的原子弹只是吓吓人的,可这一吓真把美国人吓得不轻,他们在整个60年代都生活在“火山口”上,日子过得十分艰难。“东风三号”成功发射之后,任新民领导的“东风四号”导弹也顺利完成既定任务。

“放卫星”的“总总师”

1957年10月4日,苏联宣布成功发射第一颗人造卫星,人类从此进入了太空新纪元。次年,毛泽东发出号召:“我们也要搞人造卫星”。该卫星最后被定名为“东方红一号”,而运载它的火箭为“长征一号”。任新民担任该型号的总负责人。

1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,用20,009兆赫的频率播出《东方红》乐曲,从此奏响了中国人探索宇宙奥秘的华美乐章。那一年国庆节,毛泽东在天安门入口处接见“东方红一号”卫星发射的专家,其中就有任新民。

就在“东方红一号”卫星上天的第二年,尼克松访华,周恩来对尼克松随身带的通信卫星地面天线的控制设备十分关注。由此,迅速建立我國的通讯卫星体系,成为了航天人的下一个目标。

1975年3月31日,毛泽东主席亲自批准由任新民参与制定的《关于发展中国通信卫星工程的报告》。当时中国规模最大、涉及部门最多、技术最复杂的大型航天系统——“331工程”正式组建,任新民被任命为总设计师。

众所周知,航天工程是一项极为复杂的系统工程。“每一个系统都有总设计师或总指挥,而我当时是那些总指挥的。统帅。”因此,大家亲切地称任新民为“总总师”。

“331工程”一开始就是一场关于到底使用常规发动机还是新型氢氧发动机的大讨论。

“氢氧发动机是当时的先进技术,研制成功后将极大提高火箭运载能力。”任新民一直觉得,如果当年没有坚持把它做出来,恐怕此后都很难实现,“因为外国人有了,就会让我们直接买他们的技术”。

在研制我国第一台搭载液氢液氧低温发动机火箭“长征三号”时,有一段时间液氢液氧低温发动机试车有些失败。“光环是属于大家的,而失败的原因一定是‘总总师没有做好工作。”任新民不仅需要解决技术问题,还要承受巨大的心理压力。

在那次决定氢氧发动机命运的碰头会上,任新民声音不大但却底气十足的一番话让所有人记忆犹新:“氢氧发动机是今后航天技术发展所需要的,这个台阶迟早得上,我们已经具备了初步的技术条件与设施设备条件,经过努力一定可以突破技术难关,中国完全有能力赶超世界先进水平,此时的大胆并不是冒进。”在真理面前,一个科学家的胆识使不善辞令的任新民力陈己见时妙语如珠。

1984年4月8日,“长征三号”搭载“东方红二号”试验卫星腾空而起,标志着中国已经掌握了发射地球同步卫星的能力,由此成为中国卫星通信工程事业发展的一个分水岭。

“没有任老就没有我们国家的氢氧推进剂火箭,这样说一点都不为过。”火箭专家、中国工程院院士龙乐豪这样评价自己当年的领导。

过去三十年“没偷懒”后面三十年“怎么干”

“这件事做完以后,下一步干什么?”当年,《文汇报》的一位老记者向任新民如此提问,“你们是不是打算到月球上去?”

“1984年试验通讯卫星发射成功以后,我算是完成了人生的一件大事,开始考虑下一步大的战略思路”。

也正是那一年,第七机械工业部正式改名为航天工业部,任新民任航天部科学技术委员会主任。此时的中国航天人,正面临着航天事业何去何从的问题。

任新民深知,如果没有大工程带动,航天事业的下一步很难发展,人才培养也会面临问题。而从世界潮流来看,发展载人航天是大势所趋。

具有开创意义的中国载人航天的话题第一次被中国航天界提到议事日程上来。1985年7月,在任新民的倡导下,中国首届太空站研讨会在秦皇岛召开,这是中国载人航天发出的最早声音。

秦皇岛会议后,任新民在为《太空站讨论会文集》所作的序言中写道:“搞太空站和航天飞机是一个大的国策,搞这一事业是需要一笔较大的投资的,也需要一定的人力、物力。但其技术意义、军事意义、经济意义和政治意义都是非常巨大的,所取得的科技成果是可以转化为生产力的。从一定意义上讲,到一定的时候,我们的投资会本利全收的。”

1992年9月21日,中共中央经过讨论一致同意,决定要像当年抓“两弹一星”一样,抓载人航天工程,中国的载人飞船工程正式批准立项,代号为“921”工程。此时的任新民已经是77岁的老人。但他仍参加了我国载人飞船的全部立项论证工作,参与研制中各重大技术难题研讨会、各类评审会,并担任方案评审组组长。从“神舟一号”到“神舟五号”的发射他都要亲临现场。

2003年10月15日,88岁高龄的任新民,再一次来到酒泉卫星发射中心,目送着“神舟五号”飞船将中国首位航天员杨利伟载上太空。当记者再三要求采访他时,他只说了七个字:“好啊好啊非常好。”

晚年的任新民走得越来越慢,全部的力气似乎只够关注“长征五号”这一件事。每当有人看望他时,他总会问:“长征五号什么时候发射啊?真希望能早点上天啊。”而被问起载人登月时,老人却说:“这些事情我不管啦。”

2016年11月3日,“长征五号”在中国文昌航天发射场成功首飞。病榻上的任新民欣然提笔写下“祝贺长征五号首飞成功”几个字。今年1月4日,也就是去世前一个月,任新民又为长五火箭研制团队写下“长五火箭永保成功”的祝语。

任新民曾反复讲:“只搞载人飞船,其应用是有限的,必须着眼于未来的发展,那就是空间实验室和永久性的空间站。”在他的建议下,形成了目前我国载人航天工程“三步走”战略。

2016年,“神舟十一号”与“天宫二号”成功对接,标志着“三步走”战略开始从第二步向第三步过渡。我国载人航天实践,正沿着任老当年的设想,一步步飞向太空深处。

务实朴素的“任老头”

“我们液体火箭发动机之所以有现在的成就,主要是任老的务实作风一直延续下来了”,中国航天科技集团六院11所原所长刘国球说。龙乐豪回忆,1984年任老已经69岁了。当时我们在发射场合练,90米高的铁塔,任老一层层爬上去,每个地方都要亲自看,“看看火箭哪里有没有毛病,做到心中有数”。

任新民总是穿着领子磨破的中山装,鼻梁上的镜架褪色了。“像个老工人、老农民”,谭邦治在《任新民传》中写道。原中国航天报社總编辑石磊曾随“东方红二号甲”卫星发射团队来到西昌卫星发射基地,任新民正是当时研制和发射工作的主持者。他说,“任老衣着太朴素了,又在西昌的大太阳下晒得黝黑。警卫战士认不出他,把他当成附近的村民老汉拒之门外。后来才知道,他是大名鼎鼎的任老总啊。”

“我几乎是看着中国航天事业成长起来的,对它有非常深的感情,想要付出自己的全部力量。”任新民的话总是朴素得像我们脚下厚重的土地,却有生生不息、直冲云霄的力量。

你看,年轻的中国航天人正在沿着任新民的脚步,前赴后继,像当年任新民回国时所秉承的信仰那样。

(来源:《中国科学报》、凤凰卫视《我的中国心》纪录片等)

世间再无“航天四老”

黄纬禄

1916.12.18~2011.11.23

我国火箭与导弹控制技术专家,被称为“巨浪之父”、“东风-21之父”。我国导弹总体与控制技术元老之一,中国科学院院士,国际宇航科学院院士,中国航天科工集团公司、中国航天科技集团公司高级顾问。长期从事导弹武器研制工作,成功地领导我国第一发固体潜地战略导弹、陆基机动固体战略导弹武器系统的研制,探索出固体火箭的研制规律,为我国固体战略导弹研制提供了理论依据,填补了我国导弹与航天技术的空白。1985年获国家科技进步特等奖,位列第一。

屠守锷

1917.12.5-2012.12.15

我国火箭技术和结构强度专家,中国科学院院士,“两弹一星”功勋奖章获得者。上世纪50年代后期起,作为开创人之一投身于我国导弹与航天事业。作为总体设计部主任和地空导弹型号的副总设计师,领导和参加我国地空导弹初期的仿制与研制。先后担任中国自行研制的液体弹道式地地中近程导弹、中程导弹的副总设计师,洲际导弹和长征二号运载火箭的总设计师。特别是在洲际液体弹道地地导弹的研制试验中,以坚实的理论基础和丰富的实践经验,提出独到的见解和解决问题的办法,保证了中国向太平洋预定海域发射洲际导弹任务的圆满完成。

梁守槃

1916.4.13~2009.9.5

我国导弹总体和发动机技术专家,中国第一任海防导弹武器系统的总设计师,被誉为“中国海防导弹之父”。曾担任海防导弹系列总设计师,全面负责各海防型号导弹的技术工作。提出了一系列关于海防导弹的发展规划,主持和组织研制成功亚音速、超音速、小型固体三个系列岸对舰、舰对舰、空对舰多种海防导弹。特别是在被人们称为“中国飞鱼”的C801超音速固体反舰导弹的研制中,他不仅带领科技人员解决了多项技术关键,还排除了飞行试验中出现的故障,以泰山压顶不弯腰和不达目的不罢休的韧劲,历尽艰辛和坎坷,终于研制成功了这一超音速导弹武器系统。获得国家科技进步奖特等奖。