嵌入现实的虚构

2017-05-19何博

何博

“欢迎来到真实的荒漠。”(Welcome to the desert of the real.)在电影《黑客帝国》第一部(The Matrix, 1999)中,黑客组织首脑墨菲斯(Morpheus)向主角尼奥(Neo)揭示什么才是Matrix的时候,对他说了这句话。彼时,场景正从电脑的载入程序转换为真正的现实:尼奥在真实世界里被唤醒,放眼望去却尽是荒凉。虚拟世界全然丰富,但现实却凄惨死寂,《黑客帝国》将当下人们对于真实与虚拟之间矛盾的焦虑扩展到了极致。

蔓延在电影屏幕中“真实的荒漠”暗喻了当代对于真实的焦虑,这种焦虑贯穿着人类的文化史,并随着技术、思想、政治等的变迁不断生成新的表现:客观性与精确性、生与死、信仰、感官与心灵、在场与缺席、性别与身份认同……而在艺术史范畴内,对于真实的焦虑也成为许多艺术家创作的母题。《黑客帝国》呈现的近未来的状况会不会实现,我们暂难以预言,但它所暗示的现实样态却已为人所熟悉:生产与生活方式的虚拟化;虚拟与现实的界限模糊,传统意义上的“现实”范畴不断被突破,人对机器和技术的依赖呈现新样态(如当下非常火热的对于虚拟现实和增强现实技术的探讨),人工智能应用领域扩大、程度加深……看上去,我们似乎正面临着前所未有的、对于“真实”的信任危机,但事实上,对于“真实”与“虚拟”的探讨在不同时代一直存在,二者关系的表现形式也在技术发展的基础上不断更新。

这就是时至今日,我们依旧要讨论“真实”与“虚构这个话题的原因。

真实的“荒漠”同样在摄影的范畴内侵袭—海市蜃楼本就是图像。用摄影记录世界,意味着表明自己的在场,尤其是在不断流变的世界里的在场。由于摄影是作为追求视觉还原这一目的而生的媒介,“记录”便成为摄影贯穿其发展史的重要功能。一部分人笃信摄影能够成为面朝现实打开的窗口,或者现实的完美镜像,但正是这一貌似与真实有着直接关联的特性,让摄影成为辨析“嵌入现实的虚构”的重要工具。然而,不存在无懈可击的真实——它是可标注、可度量的、可变化甚至转化的,如此一来,“虚构”必然能循着“真实的焦虑”,从真实性柔软的缝隙中渗透而出。事实上,作为被定义的真实的对立面,“虚构”也参与着对现实的构建,而游移在摄影“真实内核”(这种内核同样是被若干规则所限定)之外的诸多可变因素则意味着摄影可以随时准备着作为“虚构”的“同谋”,去解构真实性。

一直以来,摄影被赋予一种颇具迷惑性的权威,它常常被视为一种提供可靠证据的手段。然而,摄影术发明的纷争尚未尘埃落定,法国人伊波利特·巴耶尔(Hippolyte Bayard)就自觉地跨过了“真实”与“虚拟”之间的红线:从他在浴缸里躺下,闭上眼面对镜头那一刻起,一部分人所抱有的淳朴期待和信念—“新生的摄影术不会骗人”就已经被证明了是个伪命题。在摄影史发展的过程中,人们在不断对这个伪命题进行理论论述和实践阐释的同时,也逐渐将研究和创作的关注点转向了存在于假想中纯粹的“真实”与“虚构”之间的广阔灰色地带。

攝影的证据性在各种论述和创作中居于核心,也是遭受质疑和颠覆的主要对象。摄影术诞生之前和之初对于“存真”的热切渴望,以及19世纪中后期附着于实证主义信仰层面,将摄影纳入其中的一系列证据参考体系的设置(涉及犯罪学、医学、人类学、法律等诸多领域),都为作为证据的摄影及其“真实”内核赋予了使命性与合法性。然而,标准和规则本身就滋养着灰色地带,披着“合法”外衣的权力控制着规则适用和使用,在固定的拍摄模式(拍摄内容、景别、角度、用光、曝光参数等等不一而足),合成,修改和删除,截取(整体中的部分或连续时间中的某些特点瞬间),以及摆布、重演、扮演和伪造等手段的影响下,“真实”由最初的带有理想主义色彩的内核,逐渐被赋予了新的功能—作为遮掩权力和欲望的面具,为实现规范、控制、安抚、引导、说服、煽动等多种目的服务。时至今日,除新闻报道摄影、档案以及科学实证领域的摄影外,从理论到实践层面的探讨都不再局限于拍摄的对象、现象或事件是否“真实”“客观”。对于摄影本体层面的真实性和影像生成方式的“纯洁性”的纠结大大减轻,而是越来越关注“如何重新思考有关摄影与现实的关系”。

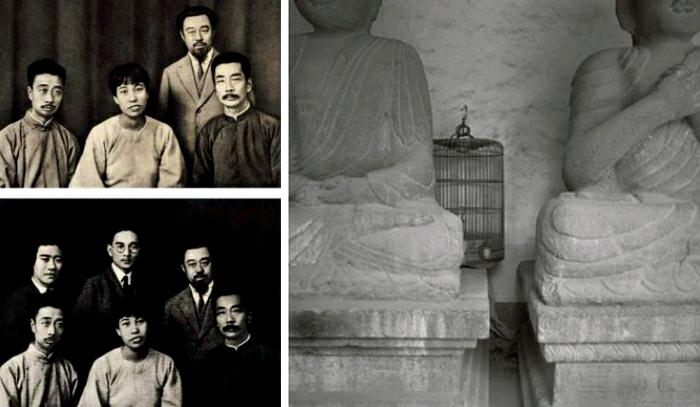

某种程度上,摄影史就是一部解构“真实”的历史。且回想:罗杰·芬顿(Roger Fenton)在克里米亚“死亡阴影之谷”重新摆上的炮弹壳;弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)把多人的肖像合成到一张照片中来创造出一个“平均”面容,以期归纳出不同“种类”的人的视觉特质;托马斯·巴纳多(Thomas Barnardo)为进入福利机构前后的儿童分别拍摄对比照片的真伪之辩;亨利·皮奇·罗宾逊(Henry Peach Robinson)的多底合成作品和乔治·索莫(George Sommer)倡导的、摆拍而成的市井风俗照片(Picturesque genre images);霍兰·戴(Holland Day)扮作耶稣的自拍;爱德华·柯蒂斯(Edward Curtis)要求印第安人着传统服饰进行拍摄以“还原”过去式的真实;借助曼·雷(Man Ray)的镜头变身女性艺术家罗斯·塞拉维(Rrose Sélavy)的杜尚(Marcel Duchamp);对首次拍摄的士兵将星条旗插上硫磺岛山顶并不满意的乔·罗森塔尔(Joe Rosenthal)请他们将之前的举动重演;前苏联官方摄影师孜孜不倦地“净化”着斯大林影像身边不妥当的环境细节和不该出现的人物;沃克·埃文斯(Walker Evans)对佃农房屋内设进行整理之后再按动快门;被泽木耕太郎在纪录片中从拍摄内容到摄影师证伪的罗伯特·卡帕(Robert Capa)的《共和国士兵之死》……

而至1960年代以后,当代摄影艺术领域中,解构“真实”的实践更是不胜枚举,包括杰夫·沃尔(Jeff Wall)、克里斯蒂安·博尔坦斯基(Christian Boltanski)、胡安·方库贝尔塔(Joan Fontcuberta)、安德烈·古斯基(Andreas Gursky)、辛迪·舍曼(Cindy Sherman)等大量摄影师和艺术家的创作则不断推动对真实性的思考朝着更多元、更深刻的方向发展着。相较于一般的摄影爱好者,一些摄影师和艺术家对于摄影的真实性这一话题的敏感度和创作的自觉性都相对更高,对于其中一部分人而言,这甚至成为了他们选择摄影作为创作媒介的动机。这些实践多立足于导演摆布、对既有素材的再创作、半架空的体验式摄影或者伪档案的制作。

事实上,中国的传统艺术创作和理论叙述对于“真实性”的理解一直都不是决绝的,所持有的并非真假二元对立,对此有着深切领悟并将其转化为自觉的典型案例,便是郎静山沿袭中国画传统审美旨趣,用虚构的影像来合成建构中国画意的集锦摄影实践。另一方面,自摄影术传入中国之时起,基于摄影“证据”属性从而构建“有用的真实”的行为就不断地得到表现:从约翰·汤姆逊(John Thomson)、威廉·桑德斯(William Saunders)等西方摄影师对中国日常风俗场景的摆布拍摄,到中国众多摄影者对重要人物形象和某些事件现场的图像塑造模式(如抗战时期宣传影像的激情和爱国抒情,1950年代后对意识形态宣讲的强调等),再到日常照片中被摄者遵循的、营造“完美”家庭或者自我形象的惯例和套路……从这条脉络上看,至少在1970年代末之前,“记录”应该算是中国摄影发展过程中比较暗弱的一个线索。不过,四月影会的成员以及在他们的感召之下借助纪实摄影来发掘生活“真善美”的摄影师乃至摄影群体在整个1980年代乃至1990年代初的实践,让中国当代摄影的发展进入了对“镜头能还原真实”抱有强烈信念的阶段。由于没有经历西方摄影文化中对于“真实”与“再现”关系较为系统的争辩和论述过程,一些被上述信念裹挟的摄影师逐渐遭遇了创作和理念瓶颈,而另一部分人则主动放弃过往对于“真”与“假”二元对立的态度,开始在新的摄影实践中体验并呈现“真实性”更加具体的、更具有当下性的存在状态。

在当下,对于传统层面“真实性”的思考和审视,逐渐演化为包括解构和再造在内的、对摄影史(包括1960年代至今的当代摄影)中过往的相关方法论具有继承性的实践。中国许多当代艺术家进入摄影最直接的一个路径,也是立足于解构真实,探究影像与现实复杂而多义的关联。我们可以从王庆松、洪磊、洪浩(《Mr. Hong》)、张大力(《第二历史》)、李洁军(《复制战争》)、李郁&刘波(《戊子己丑霹雳火》)、徐立刚(《现场》)、李智(《月》)、塔可(《诗山河考》)、陈维(《午间俱乐部》)、杨圆圆(《在视线交错之处》)、唐潮(《地方摄影》)、刘思麟(《Celine Liu》)、李超瑜(《百年之后》)、董宇翔(《T01_[Z.32.45.37]—T06_[UN.1-7]》)、李君(《别憬》)、陈晓云等许多人的创作中感受到这些新的延续—这种延续业已进入了现象级层面。

数字技术进入摄影领域并成为当下摄影实践主要的物质依托,承认并立足这一现实,意味着对摄影“真实性”的探索也进入了一个新的语境。一方面,数字技术带来的变革让生命和生存的感受都经历着巨大的变化,“虚拟”与“现实”的界限在某些环境下日益模糊;另一方面,一些游移在“真实”与“虚幻”之间的生活方式本身也成为一部分人群生活的常态。因此,相当一部分以摄影作为主要创作媒介的人都有意识地从不同的切入点,以不同的方式来针对当下的“虚实关系”或提出问题,或做出自己的诠释。实际上,这些建立在摄影史脉络上提问和诠释已然成为了自觉。环顾中国当下摄影的发展面貌,数字技术本身以及围绕其生成和更新的生产生活方式都为解构“真实性”提供了新的观察角度和關联空间。

摄影本体层面(构成影像的方法),新的数字技术推动影像生成手段的更新和多样化,基于此,承认着“摄影”内涵和外延扩大也就意味着模拟摄影时代“真实”影像的“客观”标准瓦解了。洪浩(《我的东西》)、孙略(《停顿的虚像》)、张巍(《人工剧团》)、张兰坡(《凌烟阁》《神话》)等艺术家运用扫描、后期合成、编程运算等“拍照”之外的成像手段创作的图像没有遭遇多么大的质疑或阻碍就被纳入当代摄影的范畴,当下对待摄影本体问题的宽容度确实已远大于模拟摄影时代。

对于数字时代“虚拟”的文化现象和景观的反应和观照以摄影为媒介得到呈现。曾翰和杨长虹(《叫魂》)、李冰(《世界》)、彭祥杰(《二次元》)复制或记录了电子游戏和动漫产业催生的亚文化景观;互联网尤其是社交网络的规则衍生的新的“虚实”悖论(体现在身份符号、人际关系、信息交互等层面)被吴舢锟(《大山》)、汪润中(《虚拟女友》)等青年创作者所关注,以再编码或者身份塑造的形式形成了作品;甚至还包括对从虚拟的周遭退回并确认现实本身种种行为的拍摄,如陈哲《蜜蜂》中对自残的表现,正如斯拉沃热·齐泽克(Slavoj ·i·ek)所言,这类行为“代表了一种返回身体之真的绝望策略”。

本期将从上述案例中选择陈晓云、彭祥杰、李冰、李君、张兰坡和吴舢锟的作品进行刊登,以期从他们各自的视角对“可变的”真实做出诠释。

本期还邀请北京电影学院副研究员、博士赵斌撰专文《以真实之名—论两种摄影图像的“意义呈现方式”》,对摄影之“真实”进行学理探讨。