中西论争1919

2017-05-18张喁图片网络

文_张喁 图片_网络

文_伧父(杜亚泉)

文_陈独秀

中西论争1919

文_张喁 图片_网络

今天的大中学生,熟悉什么是运动会,没有熟悉运动的。没见过,听得少,读得更少,网上莫衷一是,看不清。其实根本就没兴趣看。因为教科书一板一眼地讲,把事情讲死了。

这没有问题,健全的教育不是灌输,岂能禁止学生不感兴趣。本刊作为补充,推荐一些百年前出版争论原文,或能启迪学生思考,生发兴趣。

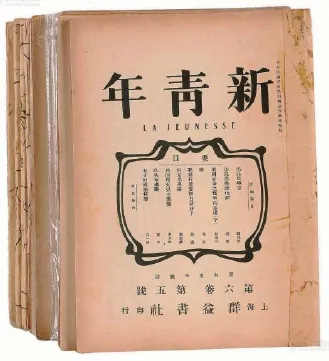

现在受纪念的,人们耳熟能详的《新青年》杂志,是从默默无闻,在1919年完成逆袭的,运动就是由它挑起的。为什么要挑起运动,因为杂志创始人陈独秀,在讨伐袁世凯的“二次革命”失败后对时局进行考量,结论是政治革命在中国推行不力,原因在思想革命尚未开展,用今天的话说是人口素质不行。

1915年陈独秀从日本回国,辗转找到了投资人群益书社的陈子沛、陈子寿兄弟,《青年杂志》由此创办,16开,每月一号,每6号为一卷,发行量1000册。在创刊号上,陈独秀发表创刊词《敬告青年》,对青年提出六点要求:

自由的而非奴隶的

进步的而非保守的

进取的而非退隐的

世界的而非锁国的

实利的而非虚文的

科学的而非想象的

即便全部读者1000人,据此6点完成了思想革命,想要国家改变局面,那发行量1000份的杂志,还得持续发行4万年。何况杂志还因与人重名而改名《新青年》,品牌又得重新打造,主编陈独秀要从上海去北京大学工作,杂志又搬到北京,还时不时地停刊一两个月。陈独秀一方面疾呼“国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重”,另一方面找来李大钊、钱玄同、刘半农、胡适、沈尹默、高一涵、周作人、鲁迅轮流编辑,希望发出更大的声音,而且是更统一的声音,因此从1918年开始《新青年》不接受来稿,成为一份同仁刊物。即便如此,办了几年之后,《新青年》那些中西文化比较的观点,似乎没有得到世人的重视。

这时候,一个契机出现了。

当时高大上的商务印书馆,已经成立了20年,和北京大学一道,被称为“中国近代文化的双子星”。1904年,商务印书馆创刊了一本《东方杂志》,这本中国近代史上最为悠久的大型综合性杂志,发行量大,影响力大。

1918年4月,《东方杂志》上登出署名伧父的文章《迷乱之现代人心》。从文章名字来看,容易让人误解这个伧父是个前清遗老。没错,伧父是《东方杂志》主编杜亚泉的笔名。杜亚泉1873年出生于浙江上虞,从小修习的是举业,走的是科举的道路,16岁就中了秀才。但是甲午战败让青春期的杜亚泉认识到士人穷经皓首的科举之道,于当时之国家徒劳无功,立即抛弃科举,开始学习科学——数学、物理、化学、动植物、矿物等等。1904年杜亚泉加入商务印书馆,任理化部主任,很快编写了《最新格致教科书》和《最新笔算教科书》这两种我国最早的理科课本。后来又编著关于自然科学的书百数十余种,居里夫人发现镭也由他率先介绍到中国来。

如此说来,杜亚泉是我国自然科学启蒙教育的先驱,何以写出《迷乱之现代人心》这样的貌似守旧的文章呢?

因为在杜亚泉思想进步的过程中,适逢第一次世界大战爆发,他看到了西方没落的苗头,西方文化有其自身混乱矛盾之处,因此付诸理性思考,认为中国的道路,应当立足本国固有之文化,以弥补西方文化之不足,将两者融合和调和起来。杜亚泉在《东方杂志》任主编期间,将自己的理性思考,具体落实为论文、杂感和译著达二百余篇。

然而就是这篇《迷乱之现代人心》,引起了陈独秀的强烈反弹。陈独秀和杜亚泉一样,都是上上个世纪70年代生人,都从小学习四书五经,要走科举的道路,还都出类拔萃,在十六七岁就考取了秀才。然后,二人都在二十来岁投向了西学的怀抱。不过陈独秀的路走得要坎坷一点,1899年因有反清言论,陈独秀被就读的杭州中西求是书院开除,1901年因为进行反清宣传活动,陈独秀受清政府通缉,从安庆逃亡日本。

《新青年》时期的陈独秀,因“二次革命”失败被捕入狱,才刚出狱没两年,全部观念都立足于“青年”“青春”,以“新文化”“新思想”召唤“新主体”,要和过去的中国来个断绝,正不遗余力地为开创新时代笔耕不辍。

《东方杂志》作为有影响力的主流文化综合大刊,“东西文明及其调和”,并非主编杜亚泉一篇文章的孤立观点,而是《东方杂志》长期关注的话题。因为,中学西学之辩,其实已经从晚清时代就论争了几十年了,已然没什么新鲜。而《东方杂志》的着眼点,在于中国知识界对正在发生的第一次世界大战与共和危机这两个重大事件的回应:如何看待第一次世界大战的成因、走向、结果?如何理解民国初期军阀割据的共和危机?

但是《新青年》的着眼点不在这里,在陈独秀的视野中,革命才是最重要的线索,法国大革命、俄国十月革命,西方新文化据此完成了天翻地覆的伟大壮举,陈独秀落笔处,总试图从革命所带动的历史变动和价值指向,来探索摆脱世界大战与共和危机的困局。

由《迷乱之现代人心》为导火索,陈独秀1918年9月在《新青年》著文《质问〈东方杂志〉记者——〈东方杂志〉与复辟问题》,向这份大发行量大影响力的主流大刊,连珠炮般地抛出诘问。要知道这篇文章以“《东方杂志》与复辟问题”为副标题,这在当时是十分刺眼的,因为国人对袁世凯张勋等的复辟记忆犹在昨日,对“复辟”二字十分敏感,陈独秀将复辟这顶黑帽子扣给《东方杂志》,无疑成了杀手锏。

而《东方杂志》应战了!年底的《东方杂志》第12号,伧父回应了陈独秀10条诘问,但是陈独秀早前的诘问总共是16条,杜亚泉只在10条回应后,结尾以“此外问题尚多,记者不暇一一作答,惟《新青年》记者谅之”草草了之,似有不得不回应而又有自矜之嫌。

这次陈独秀不再那么激动,回应道:“乃蒙不弃,于第十五卷十二号杂志中,赐以指教,幸甚,感甚。无论《东方》记者对于前次之质问如何非笑,如何责难,即驳得身无完肤,一文不值,记者亦甚满意。”这最新的一篇回应,文字较长,载于1919年2月《新青年》。

不待论战继续下去,商务印书馆顾虑到论战的负面效应,而且已经导致《东方杂志》的发行量暴跌,迫使杜亚泉辞去《东方杂志》主编职务,杜最后还发文《新旧思想之折中》辩解:“现时代之新思想,对于固有文明乃主张科学的刷新,并不主张顽固的保守;对于西洋文明,亦主张相当的吸收,惟不主张完全的仿效而已。”(1919年9月《东方杂志》)

而此时的陈独秀,因为以北京大学文科学长的身份,在上海的新世界屋顶花园向楼下看电影的群众散发传单,再度入狱。

至此《新青年》杂志也成为了大发行量大影响力的杂志,经此酝酿而爆发,彻底反传统已然成为如日中天而得民心的主流思潮。这场论争出发点即不一样,而又未能规避个人的意气用事而理性地持续深入,最后又戛然而止,但却拉开了那场新文化运动的序幕。

陈独秀杜亚泉二人后来皆萧条离世,身去时既无组织,也无主义,一个也算一枝独秀于历史,另一个如其名字渊源,是氩、缐的省笔,氩是一种惰性气体,缐是几何中的线,杜亚泉自称“在世无作用如原质之氩,无体面如形学之缐也”。

《迷乱之现代人心》(节选)

文_伧父(杜亚泉)

故我国之强有力主义,果能压倒一切主义主张以暂定一时之局,则吾人亦未始不欢迎之,特恐其转辗于极短缩之周期中,愈陷吾人于杌臬徬徨之境耳。吾人今日即愿将一切是非听诸强力者之判断,而此种强力亦尚不可得,则惟有将是非置之度外,不判断而回避之。多数之人,对于无论何种主义主张,皆若罔闻知,不表赞否,盖由于此。此种回避是非之态度,其代表之者为现今教育界之实用主义。古代教育皆注重于精神生活,故贤哲之士其所以诏告吾人者,务在守其己之所信,行其心之所安,而置死生穷达于度外。今之教育则埋没于物质生活之中,所谓实用主义者,即其教育之目的在实际应用于生活之谓。夫学校之中,授人以知识技能,使其得应用此知识技能以自营生活,诚为教育中所应有之事;但我人既获得生活,则决非于生活以外,别无意义。吾人生而为人,固不能不谋衣食,以图饱暖;然饱食暖衣,不过藉以维持生活。试问吾人具此生活而又维持之者固何为?若谓人之为人,仅在求得饱食暖衣而止,是无异谓生活之意义在生活也。故以实用为教育之主义,犹之以生活为生活之主义,亦为无主义之主义而已。

……

吾述此言,吾固望今日之提倡教育上之实用主义者,加以注意。惟吾人今日对于此实用主义仍不能不尽力赞成,盖今日提倡此无主义之主义以回避是非,使教育事业超然离立于各种主义主张之外,一方面得使教育界中不受风波之激荡,以保持其安静之位置,一方面又得使现时之播弄是非者减缩其鼓动之范围也。设使以今日相反相抵之各种主义主张加入于学校教育之中,如清季学生之干涉政治,如俄国大学生之加入虚无党者,则今日之纷扰,必将益甚。且使青年学生与此等不忠实无节操之主义主张者相接触,濡染其恶习,其为害于教育,何可胜言!教育家之责任在指导社会,然人当深入迷途,莫能自拔之时,则其指导之方法,莫如暂时安静,停止进行,然后审定方向,以求出此迷途。我人今日在迷途中之救济决不能希望于自外输入之西洋文明,而当希望于己国固有之文明。此为吾人所深信不疑者。盖产生西洋文明之西洋人方自陷于混乱矛盾之中,而亟亟有待于救济,吾人乃希望藉西洋文明以救济吾人,斯真“问道于盲”矣!西洋人之思想为希腊思想与希伯来(犹太)思想之杂合而成。希腊思想本不统一,斯笃克派与伊壁鸠鲁派互相反对,其后为希伯来思想所压倒,文艺复兴以后,希伯来思想又被希腊思想破坏,而此等哲学思想又被近世之科学思想所破坏。今日种种杂多之主义主张,皆为破坏以后之断片,不能得其贯串联络之法。乃各各持其断片,欲藉以贯彻全体,因而生出无数之障碍。故西洋人于物质上虽获成功,得致富强之效,而其精神上之烦闷殊甚,正如富翁衣锦食肉,持筹握算,而愁眉百结,家室不安,身心交病。

《质问〈东方杂志〉记者——〈东方杂志〉与复辟问题》(节选)

文_陈独秀

余今有请教于伧父君者:

(一)中国学术文化之发达,果以儒家统一以后之汉魏唐宋为盛乎?抑以儒家统一之前之晚周为盛乎?

(二)儒家不过学术之一种,倘以儒术统一为国是为文明,在逻辑上学术与儒术之内包外延何以定之?倘以未有独创异说为国是为文明,将以附和雷同为文明为国是乎?则人间思想界与留声机器有何区别?

(三)欧洲中世,史家所称黑暗时代也,此时代中耶教思想统一全欧千有余年,大与中土秦汉以来儒家统一相类;文艺复兴后之文明,诚混乱矛盾;然比之中土,比之欧洲中世,优劣如何?

(四)近代中国之思想学术,即无欧化输入,精神界已否破产?假定即未破产,伧父君所谓我国固有之文明与国基,是否有存在之价值?倘力排异说,以保存此固有之文明与国基,能否使吾族适应于20世纪之生存而不削灭?

(五)伧父君谓:“吾人在西洋学说尚未输入之时,读圣贤之书,审事物之理,出而论世,则君道若何,臣节若何……关于名教纲常诸大端,则吾人所以为是者,国人亦皆以为是,虽有智者不能以为非也,虽有强者不能以为非也。”伧父君所谓我国固有之文明与国基,如此如此。请问此种文明,此种国基,倘忧其丧失,忧其破产,而力图保存之,则共和政体之下,所谓君道臣节名教纲常,当作何解?谓之迷乱,谓之谋叛共和民国,不亦宜乎?

(六)伧父君之意,颇以中国此时无强有力者以强刃压倒一切主义主张为憾;然则洪宪时代,颇有此等景象,伧父君曾称快否?

(七)伧父君谓:“古代教育,皆注重于精神生活;今之教育,则埋没于物质生活之中。”又云:“吾人今日在迷途中之救济,决不能希望于自外输入之西洋文明,而当希望于固有之文明。”请问伧父君古代之精神生活,是否即君道臣节及名教纲常诸大义?或即种种恶臭之生活?(伧父君所称赏之胡氏著作中,曾谓:中国人不洁之癖即中国人重精神不重物质之证。)西洋文明,于物质生活以外,是否亦有精神文明?我中国除儒家之君道臣节名教纲常以外,是否绝无他种文明?除强以儒教统一外,吾国固有之文明是否免于混乱矛盾?以希望思想界统一故,独尊儒家而黜百学,是否发挥固有文明之道?伧父君既以为非己国固有文明周公、孔子之道,决不足以救济中国,而何以于《工艺》杂志序文中(见第十五卷第四号《东方》杂志),又云:“国家社会之进行,道德之向上,皆与经济有密切之关系。而经济之充裕,其由于工艺之发达。十余年以来,有运动改革政治者,有主张倡提道德者;鄙人以为工艺苟兴,政治道德诸问题,皆迎刃而解。非然者,虽周、孔复生,亦将无所措手。”是岂非薄视周公、孔子而提倡物质万能主义乎?今后果不采用西洋文明,而以固有之文明与国基治理中国,他事之进化与否且不论,即此现行无君之共和国体,如何处置?由斯以谈,孰为魔鬼?孰为陷吾人于迷乱者?孰为谋叛国宪之罪犯?敢问。

……