渔乡风情画

2017-05-18周传馨

周传馨

福建沿海渔乡,曲折的海岸线、壮观的渔排、星罗棋布的石头厝、蚵壳厝等,构成一幅动人的渔乡风情画。

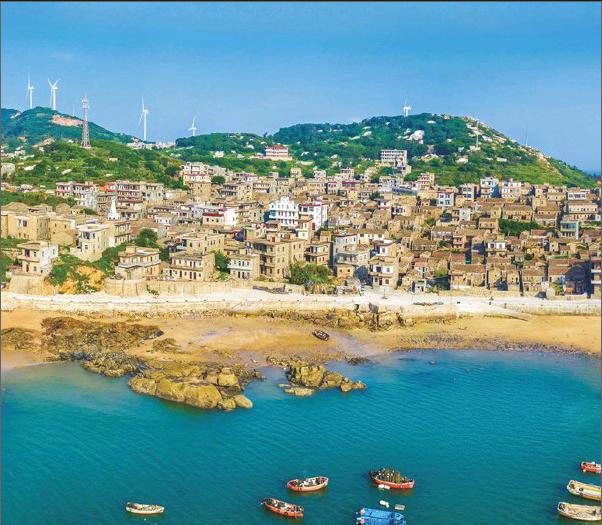

平潭石头厝:沉睡千年绽放异彩

平潭岛,只要有村落的地方就有石头厝(石头房子),这些石头厝犹如画中景物分布在海岛的各个角落。

石头,千百年来与平潭人民的生活息息相关。距今近7000年的新石器时代,就有人类在平潭岛上繁衍生息。在平原镇南垄村的壳丘头文化遗址,出土过石头打磨成的各种器皿,证明平潭先民对石头的利用,早在刀耕火种的时代就开始了。

平潭原来是一座孤岛,无论是物质运输,还是人员流通,都存在诸多不便。在这样一个封闭海岛里,生产生活极为不易,好在岛上盛产花岗岩和火山岩,于是平潭人就地取材,利用岛上丰富的石材建造房屋。

曾经由于长年“与世隔绝”,平潭还保留着众多原生态的石头厝建筑群。这里的石屋屋顶呈“人”字形,不留风雨檐,用拱形瓦片铺盖,每片瓦上都压着一石块,排列整齐,这是为了防止瓦片被风吹跑。石头厝常常挤挤挨挨地连成一片,也是为了抗风。

“这些独特的石头民居冬暖夏凉,还可以抵挡海岛大风大浪以及潮湿等各种恶劣天气。”《平潭县志》主编、民俗专家吴金泰说。

没办法,都是被逼出来的。当初的平潭人民肯定没想到,他们这样一捣鼓,竟形成了平潭石头厝的特色,成为一道独特的人文景观。

除此之外,建房时就地取材,也是平潭拥有这么多石头厝的重要原因。

据吴金泰介绍,汉代以前,平潭的民居、渔舍多是简易的草竂和渔竂,墙体分竹木架外封土和乱毛石砌筑两种。清代中叶,当地开始出现单进石结构四扇房,这种“一房一厅”的宅式,沿袭至民国时期。进入上世纪80年代,农村住宅开始改变旧四扇模式,采用浅房、大窗,房屋结构由石土结构向混合结构、框架结构发展,层数也由双层向多层发展。

石头厝像是平潭海岛居住文化的“活化石”,记录着海岛民居的变迁。

泉港的樟脚村情况与之类似。因为建筑材料受到局限,村民建房子只能就地取材。沿海的地方,不是石头就是泥巴。不过你可别小看这“石头+泥巴”的组合,在樟脚村,村中建造时间最长的一座房子,已经屹立近300年而不倒,异常结实。

惠女出没的石头城

一踏进惠安崇武古城,你便会深刻地感受到,石头就是这座古城的灵魂。这里是我国仅存的一座比较完整的石头城,无论是城墙还是街巷,无论是寺庙还是民居,都是用五彩的石头堆砌而成。

崇武的意思就是崇尚武备,这里东临台湾海峡,近处海域遍布岛屿与礁石,地形复杂,易守难攻,是个战略位置十分显著的国防要塞,历来为兵家必争之地。

崇武古城全部用白色花岗岩垒成,城墙共长2457米,城基高5米,墙高7米,并设有两层跑马逍。四面城边各有一潭一井和通往城前的涵井,城内的十字大街相接四个城门。明代守丞丁少鹤曾有诗句赞道:“孤城三而鱼龙窟,大岞双峰虎豹关”。

作为海防的最前沿,崇武古城曾经在明代倭患其间首当其冲,屡遭进犯;亦曾失利陷城,铁马哀鸣。几百年来,古城几代军民凭借天然的屏障和牢固的石城,历经血与火的洗礼,用生命谱写出可歌可泣的战斗诗篇。这里的“护龙宫”“崇山宫”“崇报祠”“元饲宫”“十二爷宫”等,都是古城军民为纪念抗倭牺牲的英雄而建造的。

历史上,崇武还是一个比较开放的古城。尤其是崇武与台湾仅一水之隔(海上距离97海里),两地舟楫往来不断,语言相通,风俗相似,地缘、血缘、文缘等关系十分密切。崇武拥有丰富的山海资源,可是由于战争的因素,它曾被列为“海防前线”,经济发展受到很大限制。如今,战争遗留下来的痕迹已被淹没在改革开放的大浪之中。为了方便台湾渔轮前来停靠和台胞上岸旅游访亲,福建省政府早在1988年即把崇武列为全省沿海建设的重点区域。至今,已先后建成全国首座对台贸易专用码头,并扩建了台轮避凤港以及红十字会教护站,台胞接待站等设施。近两年来,对台贸易的条件更加成熟,昔日的前线已逐渐变成两岸交流和台商投资的热线,通航的条件也日趋具备。

崇武古城地灵人杰,历来是人们津津乐道的。在崇武城倘徉,您可以看得见闻名中外的惠安女:黄斗笠、花头巾、银腰带、短上衣、宽裤筒,配之精巧艷丽的头饰,可与蓝天白云相映衬,随大海波涛而起舞。俚语称之为:封建头、民主肚、节约衣、浪费裤。惠安女的奇特风情,给古城风光增添了几分魅力,然而惠安女不仅有美丽的外表,更以勤劳贤惠而著称。崇武一带的男子多出外谋生或出海打渔,因而惠安女成了建设家乡的主力军。她们开公路、修水利、洗衣服、补渔网、敬公婆,教子女,里里外外一把手,可称得上全能媳妇。

千年砖,万年蚵

“蚵壳厝”是闽南建筑的一大奇观,其中以福建泉州东海蟳蜅社区最为集中。

在泉州东海街道蟳蜅社区一带,精致美观而又简单明快的蚵壳厝随处可见。鳞次栉比的蚵壳相互嵌套,整齐地排列于墙体之上,下配花岗石墙基,上用红砖砌成窗框,大面积的灰白色蚵壳与花白色花岗石、红色砖构成一幅幅色彩对比强烈、富有美感的图案。

蚵壳厝的历史悠久,早在古闽越族时期就已存在拾蚵壳拌海泥筑屋而居的遗风。蟳蜅最早的蚵壳厝可追溯至宋末元初,近代多建于清代和民国时期。当时,蟳蜅作为泉州“海上丝绸之路”的重要港口,载满丝绸、瓷器的商船从蟳蜅港起航,沿闽南航行至南洋,经印度洋、非洲东岸到北岸卸货。返航时,因舱内不载货形成空船,重心不稳,不利于航行,船员们就将当地散落于海边的蚵壳装在船上压舱,载回堆放在蟳蜅海边。后因泉州经常受到倭寇侵扰,曾数度遭遇劫难,先民因无力重建新房子,就因地制宜捡些碎砖石砌成“出砖入石”的墙,再把海边的蚵壳捡来嵌饰在墙的外侧,建成早期的蚵壳厝。解放前,蟳蜅约有85%的房子都是用蚵壳建成的。2002年10月,联合国教科文组织官员亨利来泉州沿海考察,指出在西欧的挪威、荷兰等海边也曾见过类似的蚵壳厝。可见,泉州先民曾把对外贸易扩展到地中海沿岸。

外观独特的蚵壳厝,与闽南沿海古民居“皇宫式”建筑格局是一致的。其布局多由下厅、天井、中堂、后厅构成。蚵壳一般砌在大门左右墙及后外墙体,用石灰浆、三合泥浆进行片片相砌,状如鱼鳞,内墙用杂碎石混合构建。整个墙壁厚度一般有36厘米左右,现在用条石、机砖砌的墙壁厚度大概在12厘米~24厘米之间。乍看蚵壳厝的墙体粗糙,但细细打量,整个房子的建造朴素,坚固耐用、抗风雨、隔音,历经百年仍风韵犹存。其坚固性不仅能防地震、台风等自然灾害,还能抵挡枪炮的袭击,故有“千年砖,万年蚵”之说。

蚵壳厝造型独特,但也绝非“千人一面”。不经意间,匠人还会对它加以斧凿,使之呈现各自面目。从贝饰建筑装饰的主要部位来看,明清时期利用牡蛎壳做墙饰的面积比较大,一般外侧整墙嵌饰,实用性比较强。到了现代,牡蛎壳一般只装饰在墙体上部到屋檐下的三角形地带及窗户的两侧,装饰性比较强。蚵壳从实用性向装饰性演变,也正是当地社会生产力发展、居民观念意识逐步转变的表现。

近年来,这些记载着泉州辉煌历史和“海上丝绸之路”灿烂文化的“蚵壳厝”,吸引了大量中外游客和文化艺术爱好者慕名而来。尤其是泉州当选中国首个“东亚文化之都”后,更有不少海内外宾客来到泉州,观赏“蚵壳厝”,品味“海丝文化”。

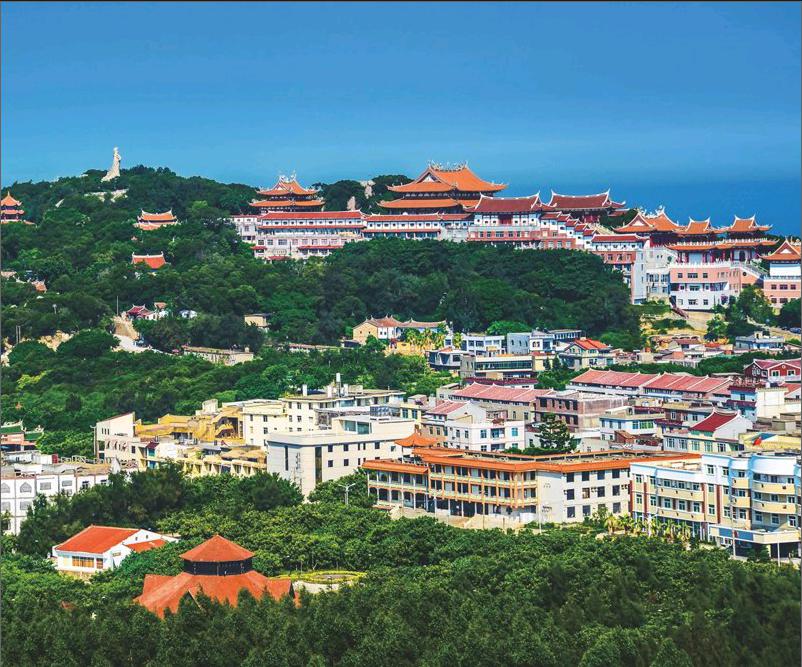

五洲香火祖湄洲

福建莆田的湄洲岛素有“南国蓬莱”美称,既有扣人心弦的湄屿潮音、“东方夏威夷”九宝澜黄金沙滩、“小石林”鹅尾怪石等风景名胜30多处,更有2亿妈祖信众信仰的妈祖祖庙。每年农历三月廿三妈祖诞辰日和九月初九妈祖升天日期间,朝圣旅游盛况空前,被誉为“东方麦加”。

据典籍记载,妈祖原名林默,福建莆田湄洲岛人,生于宋建隆元年(公元960年)农历三月廿三日,因救助海难逝于宋雍熙四年(公元987年)农历九月初九。后人敬仰她终生行善积德、救苦救难的精神,便在湄洲岛上建祠立庙纪念她,并按照民间民俗习惯在妈祖的诞生日、升天日举行祭奠活动。

妈祖文化历经1000多年的传播演绎。宋元明清四代先后给予妈祖36次褒封,封号由“夫人”、“天妃”直到“天后”、“天上圣母”。不仅如此,自南宋以来,历代帝王还频频颁布谕祭,清雍正甚至下诏将妈祖祭典定为国家最高祀典。由于朝廷的倡导推动,围绕颂扬妈祖精神,产生了为数众多的学术文化课题以及民间民俗。这些使得对妈祖的紀念由民间层面上升到国家意志,并最终演化成为一种文化形态。

妈祖文化是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。妈祖文化是人们在敬仰和颂扬妈祖的过程中所形成的物质和精神产品的总和。妈祖文化的内涵包括爱国爱乡、尊老爱幼,勤奋好学、明礼诚信,扬善抑恶、扶危济困,不畏艰险、无私奉献,博爱仁慈、热爱和平的高尚情操,浓缩了“立德、行善、大爱”的妈祖精神,体现了中华民族的传统美德和核心价值取向。

妈祖文化还是连接两岸同胞的精神纽带。湄洲岛与台湾一水相连,唇齿相依,两地的妈祖文化情缘源远流长。一是传承早。早在南宋乾道年间,大陆移台民众就把妈祖作为保护神带到台湾,至今已有800多年历史,所以在台湾有“开基妈祖”、“开台妈祖”之说。特别是清康熙帝收复台湾后,闽粤人民纷纷蹈海入台,妈祖文化也随之在台湾岛内各地落地、生根、发芽、壮大。在台湾,妈祖代表着“根”,代表着家乡,许多台胞都把妈祖当作与故土紧紧联结的重要感情纽带。即使是在日据时期,或在两岸隔绝的年代,都有一些台胞想方设法到湄洲岛朝拜妈祖。1987年以来,台湾各地妈祖庙都以“进香”、“交香”为由组织盛大的团队到湄洲岛进香,目前每年来湄洲岛朝拜妈祖的台胞都在10万人次以上。

海上威尼斯奇达村

福州连江县安凯乡奇达村是福州著名的渔村,山、海、岛、渔村组合而成的原生态景致受到游客热捧,并入选“发现海西之美·十佳景区”,奇达村近海养殖业发达,主要有鲍鱼、海带、海蛎、淡菜等品种,传统的海洋捕捞业也很发达,给这里的人们带来了丰厚的收入。

这里聚集着上千户海产养殖户,一座座房屋鳞次栉比地漂浮在水面上,形成蔚为壮观的海上威尼斯,是国内罕见的景观。站在岛上极目远望,只见那渔排一望无际,从眼前伸向了天边,简直就是一座漂浮在海上的城市。

渔排上的房屋十分简陋,大多数是用竹杆搭建在泡沫塑料上,也有部分是木板搭建的。渔排中有一座很漂亮的房屋,白墙黄顶,十分耀眼,那就是“海上之家”。据说,那上面还可以食宿。这里有流动小商店,从陆地将食品运到渔排上,然后卖给渔排人家,方便日常生活。

渔排上的生活是清苦的,饱受烈日的煎熬、风雨的洗礼以及狂风暴浪的侵袭,然而,却更成就了渔民们坚毅的意志和信念。据说,曾经有段时间,由于担心暴风造成伤亡,政府出资在岸上为他们安置住所,可是,或许是他们早已习惯了这种生活模式,又或是不愿意放下这个赖以生存的领地,当暴风雨一过,他们又迅速回到渔排上,甚至,有些人宁愿以生命与风浪抗争也不愿意到岸上暂避。因为,在这些人的概念里,只有渔排才是家,而家,是永远都不能离弃的,不管它有多糟糕。

宁静的渔港小镇东山岛

提起东山岛,人们想到的是湛蓝的海水、细腻的沙滩、美味的海鲜。龙虾、石斑、小管……让人大快朵颐;“天蓝水碧海湾美,沙白林立岛礁奇”,海湾风情更让人流连忘返。

东山岛是福建省第二大海岛,由主岛和周边67个小岛组成,是全国首批国家级海洋生态文明建设示范区。

东山地处海峡西岸、北回归线附近,属亚热带海洋性季风气候,全岛绿化程度达94%以上,就像一座天然大氧吧。

东山拥有国家健康型海水浴场、中国南部一流的旅游沙滩,沿岸有南门湾、屿南湾、马銮湾、金銮湾、冬古湾、乌礁湾、澳角湾、宫前湾七个海湾,呈月牙形排列,与蓝天、碧水、洁白的沙滩和郁葱的树林构成一个天然的海滨旅游度假胜地。

“天下第一奇石”东山风动石迎风而动,摇摇欲坠,叹为观止。全国四大名屿之一的东门屿誉为“海上仙山、天然影棚”。

南边四屿,龙盘虎踞狮守象镇,趣称为“海上动物园”,惟妙惟肖。东山海洋生物多种多样,水产品量大质优,对虾、石斑、鲍鱼等闻名遐迩。

东山与台湾关系源远流长,古人类的文明从“东山陆桥”传播到台湾,全国四大关庙之一、台湾近千座关庙的香缘祖庙—东山关帝庙,架起了近代两岸文化交流、经贸往来的桥梁。

此外,东山还是理学家黄道周的出生地,是戚继光抗倭扎寨的练兵地,是郑成功、施琅收复台湾的出征地,是谷文昌精神的发祥地,素有“海滨邹鲁”的美誉。

更为可贵的是,作为全国最美的海岛,东山岛的民风淳朴,岛民善良,海鲜鲜美,还没有被商业化污染,作为休闲散心,放松心情,是再合适不过的去处了!