美国减税,矫枉不必过正

2017-05-18邢海洋

邢海洋

5月初,美国规模最大的汽车零部件提供商德尔福宣布全面分拆旗下的动力总成部门。一家以机械制造为专长的公司将改行到电动与自动驾驶等领域,涉及的员工包括1.5万名工程师和14.5万名全球员工。几乎同时,全球最大的汽车零部件供应商博世将旗下启动机和发电机业务出售给了中资财团,一起被出售的还包括该业务部门的7000名雇员。

在美国,这些工会颇为强势的制造业蓝领工人多为特朗普的支持者,是他们的选票把特朗普送入了白宫。特朗普要回报这些蓝领,通过持续敲打那些想海外建厂的跨国企业,他已经给美国蓝领争取到了几十万甚至上百万个工作岗位,可这些还不够。

特朗普上任百日,他的支持率还是很低。竞选中憋出的大招终于露出真容。这不是他曾信誓旦旦的贸易战,也不是边境墙,更非他零星“敲打”美国政府采购的供应商所获得的大幅度优惠,而是对美国本土企业和居民的大幅减税。

这项减税方案带有明显的“特氏”大嘴特征,虽只有一页纸的内容,可力度之大,历任美国总统的大胆许愿都望尘莫及,放在国际社会横向比较也堪称无可匹敌。

美国现行企业所得税为35%,特朗普大笔一挥,下调企业所得税税率到15%~20%,勾销了超出一半的企业所得税。美国的企业在海外滞留了大量的财富,这次对美国企业海外留存收益仅征收10%的一次性遣返税。

特朗普减税方案杀招迭出,看呆了众人,被称为“瀑布式”减税。除了企业所得税减了一多半,对于海外利润回流,此前执行的是一次性征收30%税金,这次不仅一次性减除了三分之二,还允许企业分10年支付,对于企业的海外资产,特朗普也网开一面,强调属地纳税原则。个税方面,特朗普的税改方案包括废除个人税税率7档制改为3档,以家庭夫妻申报的个人税征收起点提高到2.4万美元,比之前1.26万美元的起征点翻了一倍。另外,为防止富人避税的替代性最低税将废除,同时废除的还有遗产税等多种税项。

堵与疏

的确,美国税收林林总总汗牛充栋,很多税种“损人不利己”,堪称恶税。全世界多数国家对纳税人都采用属地原则,对富人的遗产免征遗产税。这不仅体现了税收公平的理念,更为了吸引人才和资本,以充实各国的财富与资源占有量。美国凭借自己在国际市场上罕有的优势地位,却坚持着其税负神圣的理念,毫不通融,结果矛盾频发。

美国的企业法定税率几乎全球最高,可以高至利润的39%。更不合理的是,美国联邦政府全球征税,也就是说只要是“美国企业”,无论在全球哪里赚取的利润都必须向美国交税。可“道高一尺,魔高一丈”,美国本土公司在收购海外公司后,将其总部迁至海外,成为外国公司,从而避免国内较高的企业税,这就形成了蔚为壮观的“税收倒置”。美国对企业征税的税率虽然高于经济合作与发展组织(OECD)成员国的平均水平,但是税收收入却比OECD的平均水平还低。去年4月,史上最大一笔并购,美国制药巨头辉瑞收购爱尔兰制药公司艾尔建,最终因美国财政部出台新规紧急刹车。

在美国,个人所得税撑起了税收的半边天,占到税收总额的四到五成。而企业所得税占比甚少,只有约5%。对企业征税理念与现实的“拧巴”之处反而严重减少了美国政府的总体税收。更糟的是,美国企业在海外赚取的大笔利润不能回到美国国内用于雇人或投资。

个人所得税方面,美国政府也与其他国家大相径庭。2010年3月,美国国会通过《外国账户税收遵从法案》(简称FATCA),也就是“肥咖法案”,要求所有的美国税务局和外国金融机构都必须向美国国税局报告美国客户的账户信息。而根据美国征税的属人原则,美国税务部门全球征税,它要求海外纳税人按美国税率纳税,当美国与居住国税率不一致的时候,美国税务部门会要求纳稅人补足差价。有了税收原则,再具有了执行手段,美国税务部门的强势逼迫着越来越多的美国人放弃国籍移民他乡。

美国的遗产税,虽然体现的是人人生而平等,摒弃不劳而获的理念,可各派政治力量围绕遗产税的角力此起彼落。2001年美国遗产税的个人起征点为67.5万美元,夫妇为135万美元,税率是55%;而到了2011年,个人遗产税的起征点改为500万美元,夫妇是1000万美元,税率降至35%;从2013年开始,税率升到了40%。起征点奇高,富翁纷纷移民,该税种已成鸡肋税种。

商人出身的特朗普当然明白美国税收政策的尴尬之处。如果是为了削平与其他国家的落差,减少美国资本的流失,填平税负理想与现实之间的差距,特朗普减税无疑走在了正确的道路上。

对标爱尔兰?

15%的企业所得税率并非全球最低,如保加利亚企业所得税率低到10%,可放眼全球发达经济体,也只有欧盟中的爱尔兰有这样低的企业所得税率。爱尔兰是著名的“双面爱尔兰”税务漏洞的发明者,大型公司可借助复杂方式在不同国家转移资产,直到实际税率几乎为零。诸如苹果这样的企业早在20世纪80年代就抓住上述漏洞少缴大量税款,Facebook 2013年在英国的公司税共计3000余英镑,尚不及它一个员工所纳的个人所得税。苹果、谷歌和脸书的避税行为激起了当地部门及欧洲监管部门和政治家的愤慨,欧盟委员会着手调查后,爱尔兰才承诺不再充当这些大型公司的储金库。

特朗普把美国企业的所得税定得如此之低,令人匪夷所思。全球主要大型经济体中,中国企业所得税率为25%,德国为30%,英国为19%,与美国同在北美自由贸易区的加拿大和墨西哥分别为30%和27%。

总部位于瑞士的世界经济论坛每年都会公布一份《全球竞争力报告》以描述全球各国的经济状况,美国连续多年位列三甲。评估内容之一是税费负担,一个国家的税负越高,该国的竞争力就越低。税费负担的高低衡量标准采用的是世界银行的“总税率”标准。总税收是将“税收减免”纳入考虑后的5种不同税收的总和,这5种税收包括了利润或企业所得税、社会贡献和劳动税、房产税、营业税和其他税种。基本上,这些税种都是对企业征收的,而非对劳动者。去年的报告中,阿根廷以137.3%的税率位居全球第一,法国以66.6%的税率在欧洲国家中排名第一,位居全球第九,中国以64.6%的税率位居全球第13位,全球27个国家或地区总税率超过50%,这里没有美国。

如果说特朗普的税改目标是将美国滞留海外的资金吸引回去,其将税率降至爱尔兰的水平或不够。毕竟有“双面爱尔兰”存在,那些渴望避税的大企业总有办法把企业税降得一低再低。而将海外资金“搬”回美国,行政命令的“大棒”加一次性减税的“胡萝卜”或更为有效。截至一季度,苹果公司94%的现金即约2302亿美元在海外;微软、谷歌的母公司Alphabet、思科和甲骨文公司也有大量的现金在海外。据估算,美国企业留存在海外的盈利超过2万亿美元。

但这笔庞大的现金资产或并不朝着特朗普指明的方向运作,不会雇用更多的美国人就业。部分怀疑人士表示,这些公司很可能提高股息、回购更多的股票或者收购公司,这可能有利于投资者,但并不利于不怎么接触股票市场的美国普通民众。

为了“买美国货,雇美国人”,使企业在美国本土生产运营,美国企业的外部运行环境比其他国家更有竞争力就足够了。去年,波士顿咨询公司发布全球制造业竞争力指数,美国制造的总体成本只比中国制造高出4%。即使全球制造业最有优势的印度尼西亚,成本也仅比美国低18%。美国企业的毛利率通常很难超过10%,一半企业也就维持在5%左右,企业所得税减半虽然使美國建厂的吸引力飙升,却可能对美国税基造成巨大的伤害。当然,对毛利率奇高的高科技巨无霸们,将所得税率一下子降至爱尔兰的水平,还是颇令人振奋的。

财政悬崖

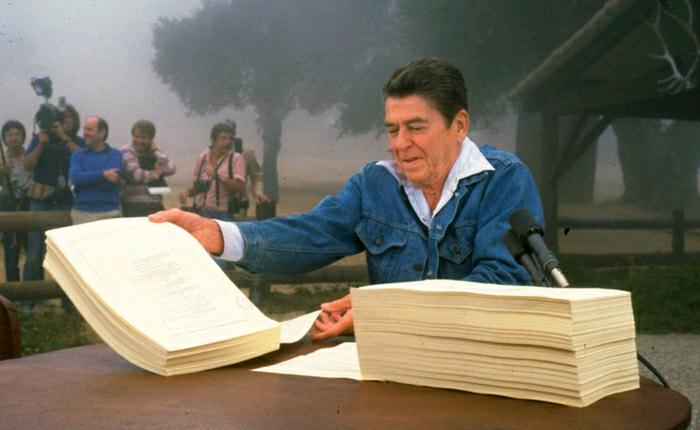

如果这次减税计划获得国会批准,这将是继里根总统之后最大规模的减税。几乎每一届共和党的竞选人都会以减税为口号来呼吁选民,可“二战”后大幅度减税只发生在艾森豪威尔和里根两任总统任期内。两次减税的背景和现在都大为不同。

一部美国税务历史清楚地表明,征税始于战争,减税是历史常态。“二战”后,战争期间维持的高税率显然不再必要,1947~1948年,共和党人不顾杜鲁门总统的反对,完成了一次重大减税计划。1953~1954年,尽管艾森豪威尔总统犹豫不决,共和党人再次促成了大幅减税方案的实施。不过,杜鲁门和艾森豪威尔政府注重以解决就业问题来促进生产和消费,并保持财政预算平衡。比如,1954年,当美国国会又一次通过减税法案时,艾森豪威尔坚持减税必须以平衡预算为前提。1958年,艾森豪威尔又提出了整个经济周期预算平衡的观点。

如今很多人对里根总统的减税充满溢美之词,认为这是刺激经济增长,同时又保持财政收入的典范。里根经济政策的理论基础是供给学派,崇尚的是大市场小政府的自由竞争市场经济。与凯恩斯传统需求经济理论相反,供给学派强调的是,“供应创造自身的需求”。凯恩斯的总需求理论认为,政府每花出一美元,在乘数效应下就放大出数倍的需求,而通过减税企业多留存的一美元却难以在拉动经济中起到同样的效果。而供给学派则认为少交一美元税,对就业、储蓄、企业承担的风险将产生催化反应,其效果是多种效应的叠加,远胜于政府花出的一美元。

在分配公平上的意义,供给学派有一个著名的“楔子”比喻,他们认为政府增加税收及扩大开支的目的往往是增加对不工作或少工作者的收入补贴,这就像打入企业产出和公众收入之间的一个楔子,楔子越大,企业的产出和居民的收入就越少。这甚至不是一场零和游戏,高税负侵蚀了企业的竞争力和进取心,造成双输的局面。

里根的伟大就在于他能用极通俗的话,并富有感情地将复杂的经济学理论传达给美国大众,即减少税收、刺激经济、鼓励工作和储蓄,从而创造就业,扩大经济规模。尽管低税率,但税基的扩大还是有可能增加国家税收,与此同时,大众的财富也增加了。这可谓是双赢的局面,穷人并未因减税而损失社会福利,富人则直接获得了减税带来的政策红利。

公众支持里根税改正是因为凯恩斯式的国家干涉政策在上世纪70年代的滞胀经济环境中束手无策。那是战后美国经济最黑暗的一段时间,失业率和通胀率都高达两位数,而凯恩斯主义者根本不相信通货膨胀与失业会同时存在,在他们的理论框架里,失业产生于资源尚未充分利用的条件下,此时通过扩大总需求来增加就业,是不会引起通货膨胀;只有在资源已经充分利用的情况下,过度需求才会引起通货膨胀,但此时就业充分了。也就是说有失业的时候,无通货膨胀;有通货膨胀的时候,无失业。

里根的减税也的确成果卓著,他就任总统后美国经济开始复苏,一直到里根任期结束GDP增长率维持在3.5%以上。8年中标准普尔500指数涨2.3倍,之后经过1987年调整,又走出了长达13年的大牛市。

罗斯福用“新政”带领美国走出了萧条,里根最终也开创性地以匪夷所思的新自由主义改革,引导美国人走出滞胀危机并赢得“冷战”,堪称“里根革命”,这堪称是新政以来美国经济发展史上的第二次革命。但问题是,这是布雷顿森林体系解体后第一次大规模的财政实验,美国之所以走上财政悬崖的不归路,里根是始作俑者。

减税的初始阶段,刺激政策需要时间发酵,而财政收入骤减,里根政府的日子是很艰难的。而一届总统任期只有4年,其新自由主义改革若不能迅速见效,下一届选情堪忧。好在里根接过的是尼克松和卡特政府的根基,这就使得他有很多政府资产可以在民营化的旗帜下大举变卖。可资产变卖是一次性的,政府若希望引领经济持续繁荣,仍旧离不开花钱的老路。于是,“星球大战”计划顺势出炉,与苏联的军备竞赛助里根政府渡过了供给侧改革的难关。

结果是,在前6年的任期中,里根积累的债务就达到了惊人的1.0326万亿美元,超过了1981年以前历届总统任期的总和——9143亿美元。里根执政时期,美国债务规模连年扩大,由世界上最大的债权国变成最大的债务国。好在里根的运气好,苏联在军备竞赛的压力下被拖垮,继任者克林顿得以收获“冷战”的红利。

富豪的盛宴

到了克林顿执政,高额政府债务下,一味减税再也行不通了,税收调整变成有增有减。增税措施除对最富裕阶层增收所得税外,还包括将公司所得税税率从1986年税改后的34%上升到35%,以及对烟酒、高消费增加税收等。美国“新经济”的形成与发展,克林顿执政期间制定的一系列税收政策可以说是功不可没。截至克林顿卸任,美国财政居然产生了2800亿美元的盈余。

可克林顿之后的执政者再也没有“冷战”和信息革命红利可享,美国的债务负担如同滚雪球,目前已经向着20万亿美元进发。当奥巴马入主白宫时,美国公共债务占GDP比例为73%,现在这一数字为105%。在一个几乎难以持续的基础上再减税,特朗普还会重续里根的辉煌么?

历史恐怕难重演。美国著名税收研究智库——税收政策中心(Tax Policy Center)认为,如果特朗普实施新的税收政策,那么至少会减少美国政府每年2400亿美元的收入,而在2016财年,美国政府税收及其他收入为3.3万亿美元,这意味着政府每年损失7%的收入。华盛顿的另一个智库税务基金会则认为,15%的公司税率将使联邦收入在10年中减少约2万亿美元。

当然,和美国国债每年上万亿美元的增额比,这似乎还是可以承受的。但随着财政悬崖一分一厘地长高,美国的财政安全、全世界美元持有人的安全都面临着日益紧迫的危险。尤其是在小布什和奥巴马两任政府的债务累积之后,债务的多米诺骨牌已经越垒越高了。

《纽约时报》一篇评论的标题是《特朗普的税改计划将令数万亿美元的财富从美国的保险柜中转移到富人手上》,《金融时报》的评论则是《美国的富豪民粹主义》,后里根时代共和党人竞选时通过文化问题拉拢基层民众,立法时却偏向最富有的1%的人,这是“富豪民粹主义”。譬如遗产税,因为起征点已经调整到相当的高度,真正被遗产税影响的只有金字塔最顶尖的那5000多名巨富。而随着贫富分化越来越显著,富豪们聚集到手的财富呈加速态势,美国1%的人口拥有美国40%的社会财富。放任富豪的财富代际相传,阶层固化恐彻底损害美国人人生而平等的国本。又譬如个人所得税的最高档税率下调,及此次减税还计划取消替代性最低税(Alternative Minimum Tax,AMT),这些都明显是对富人网开一面。AMT本来是针对高收入阶层,防止他们利用税收优惠减免避税。公开数据显示,2005年特朗普因为AMT纳税3100万美元。

本届美国政府由富人组成,不仅明确无误地偏袒富人,还置全球经济现状的共识于无物。经过奥巴马政府持续不断的量化宽松,美国的失业率已经降低到了历史最低水平,低于5%的失业率已经可以被视为充分就业了。充分就业后若再一味刺激经济,只会引发工资和物价上涨,对产出于事无补。

特朗普竞选总统时蓝领工人所表现出的愤怒,很大成分上是因为美国经济增长的果实都被富人攫取了。皮尤研究中心的报告显示,2000至2014年,美国中产阶层占总人口比例从55%缩减至51%,2014年美国家庭收入中位数比1999年低了8%。而富人的财富却在飞速增长,皮尤研究中心根据美联储30年来的数据得出结论,2013年美国高收入家庭平均财富达到中等收入家庭的6.6倍,2010年是6.2倍,而30年前是3.4倍。

制造业的全球化分工边缘了发达经济体中的蓝领工人乃至部分白领。中产阶级面临的更大威胁则来自于科技进步:自动化和人工智能。实际上,早在几十年前,机器就已经开始接替人类的职位了,流水线上的机械臂就已经大量替代了产业工人的双手。现在,人工智能与机械的结合,有能力逐步取代介于高精技术职位和低技术岗位之间的那些诸如翻译、咨询师、工程师和司机等等中产阶级的职位,而这些职位构成了美国橄榄型社会的中坚力量。当汽车零部件供应商德尔福和博世在电动化和自动驾驶到来之前艰难转型的时候,受损害最多的也正是这些工程技术人员。

“在工厂中创造了5万美元的价值,人类会为这个价值缴税;如果机器人来做同样的事情,我们应该对机器人征收同等水平的税。”人工智能时代大潮来袭,未来机器人必将接替越来越多的人类工作,比尔·盖茨给出了他的答案。

在瑞士,一项关于将无条件发放基本工资写入瑞士宪法的动议被公投否决了。可在去年底,芬兰政府宣布将开始“全民基本收入计划”试验,向随机挑选的2000名工作年龄的芬兰公民发放560欧元/月的工资,尽管这样做可能鼓励懒人,可政府还是希望通过试验来积累经验,以应对机器换人危机的到来。

可特朗普政府甩出一页纸的减税方案,多处逆潮流而动,难怪《今日美国》新闻网调侃说,特朗普的減税计划最大的受益者,就是特朗普自己。