《微生物耐药性》选修课的探索与实践

2017-05-17林梨平

李 能,林梨平,杨 渐

(福建医科大学,福建福州350122 1.基础医学院;2.医学技术与工程学院;3.药学院)

《微生物耐药性》选修课的探索与实践

李 能1,林梨平2,杨 渐3

(福建医科大学,福建福州350122 1.基础医学院;2.医学技术与工程学院;3.药学院)

在《微生物耐药性》课程建设实践中,引入PDCA循环理论,并运用于教学设计、教学实施、教学效果评价和教学反思四个环节;结合教学实践经验与学生反馈,提出改进规划,逐步探索完善课程体系。

微生物;耐药性;选修课

近年来,微生物的耐药性持续流行扩散,业已成为世界各国面临的重大公共卫生威胁[1]。为适应现代医学发展的需要,笔者开设了《微生物耐药性》选修课,旨在加强微生物耐药与合理用药的教育,促进学生对微生物耐药的机制、检测及临床药物应用基本原则的理解与掌握。在教学中,笔者尝试将美国著名质量管理专家戴明(W. E. Deming)博士倡导的PDCA循环理论运用于教学实践中,以管理教学过程,提升教学质量。

一、开设《微生物耐药性》选修课的必要性

(一)临床微生物耐药流行形势严峻

自从青霉素问世以来,各种新的抗微生物药物层出不穷,使许多威胁生命的感染性疾病得到了有效的治疗。但随着抗微生物药物在临床上以及畜牧养殖业中的应用日趋广泛,不合理的使用造成选择性压力增加,加速了微生物耐药性的产生和流行,“超级细菌”层出不穷,给临床治疗带来诸多困难[2]。我国存在严重的药物不合理应用现状,临床耐药现象相当普遍,形势尤为严峻[3]。

(二)医护人员对耐药性认识不足

近年来,马艳等开展的多项调查研究表明,临床一线的医护人员普遍对微生物的耐药性认识不足,受到主观、客观多种因素的影响,抗生素使用存在不规范之处[4-6]。覃琼英等调查发现,滥用抗生素的主要原因是:不习惯应用微生物检查或嫌麻烦不愿做;对抗生素的使用指征及细菌的耐药性认识不足;用药模式不当;对广谱性抗生素的合理性使用认识不足[7]。这些认识误区不利于减缓细菌耐药性的产生以及医院感染的控制。

(三)耐药性相关医学教育的欠缺

目前,我国医学本科教育中有关微生物耐药知识的介绍较少,已跟不上形势的发展,难以满足临床工作的实际需要。通过对我校医学课程的前期调查发现,相关的内容知识点分散在医学微生物学、药理学、诊断学、微生物学检验等课程中,不能形成相对完整的体系,而且受学时限制影响,每门课都只能安排0.5~2学时,主要偏向于细菌的耐药性介绍,对病毒、真菌等耐药性介绍基本没有安排课时。不同专业学生所学内容也有所差别,比如医学检验技术专业学生在开设的微生物检验中涉及细菌的耐药性检测,而临床医学专业或其他专业学生在这方面则缺乏系统性。因此,加强耐药性相关知识的教育,将有助于补充完善医学知识结构和课程体系,拓宽医学生的知识面,提高其解决临床实际问题的能力,以便更好适应现代医学发展和耐药性防控工作需要[8]。

二、《微生物耐药性》选修课的课程建设

《微生物耐药性》选修课面向临床医学、医学检验技术、预防医学、卫生检验与检疫等专业试点开设,采取小班教学,每班40~60人。在课程建设中引入PDCA循环理论。PDCA循环是全面质量管理方法,每个循环包括四个阶段,即计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、处理(Action)。每个循环后将成功地纳入标准体系,不成功不完善的问题留待下一循环去调整改进[9]。笔者根据选修课自身的特点和选课学生的需要,将PDCA循环理论具体运用于教学设计、教学实施、教学效果评价和教学反思四个环节并循环往复,以促进课程体系逐渐完善。

(一)教学设计

课程教学目标是让选课学生充分认识到耐药性的严峻性以及相关风险,掌握主要机制,强化合理用药的意识,熟悉检测微生物耐药性的主要方法以及预防控制耐药性产生的基本原则。课程内容参照张卓然等主编的《微生物耐药的基础与临床》,以及吕吉云等主编的《多重耐药微生物及防治对策》。原则上要符合大学二三年级医学生既有的知识结构和认知水平,对相关学科课程进行横向梳理,加强学科间融合,整合知识要点并加以拓展延伸。注重理论联系实际,基础结合临床,定位于承上启下,为下一阶段专业培养和临床防控服务。课堂讲授总共安排18学时,主要分成四个模块:(1)微生物耐药结构与遗传机制;(2)微生物耐药性检测及研究方法;(3)抗微生物化学治疗药物作用机制及耐药机制;(4)微生物耐药性的流行趋势与临床监测防控。教学设计侧重从临床角度强调如何结合实验室检测结果合理应用抗感染药物,以防止或减缓耐药性的发生。

(二)教学实施

教学形式是关系到教学活动成功与否的关键因素。选修课有别于传统的必修课,它可采用多元化的教学形式,将传统教学方法与以学生为主体的新的教学方法有机结合,引导和提升学生的参与感,提高学生的学习积极性。

1.引入实例讨论,改进课堂教学形式。备课环节注重平时对相关新闻与案例的收集,授课时可将这些素材作为切入点,理论联系实际,在介绍理论知识同时,加强课堂讨论与师生互动。比如,以“2015年3月美国公布抗击耐药细菌国家行动计划”这则新闻为题,请学生讨论分析防控耐药性泛滥的原则措施,再加以归纳总结。在讨论环节,学生自由发言,主动参与到教学过程中,既活跃了课堂气氛,又调动了学生的思维,有助于学生真正充分理解理论知识,取得良好的效果。

2.构建多样化的教学资源,促进课后学习。课后学习是教学过程的另外一个重要的构成因素,是巩固课堂教学内容的重要途径。课程依托我校教务处网络课程平台,构建多样化的教学资源。将教材、课件、教案、图片、视频资料等多媒体资源加以上传,并定时更新,可弥补课堂授课时间有限的不足,供学习者课后下载学习。在课程平台布置对应的复习思考题和作业,同时鼓励学生就感兴趣的问题在论坛区开展网上讨论。论坛中师生身份平等,互问互答,形成一个良好的虚拟学习环境。经过几轮的运行,逐渐积累形成一个开放式的教学资源。教师可根据学生完成和参与的情况作为评定成绩的参考依据。

3.充分利用网络资源,培养自主学习能力。利用移动互联网络和即时社交软件在学生中应用广泛的特点,充分挖掘网络资源,向学生推荐丁香园感染时间、临床微生物论坛、微生物之家等微信公众号,推送一些耐药性的新发现新进展。作为辅助的教学形式,可帮助学生利用日常生活中碎片化时间,随时随地获取前沿信息,在潜移默化中接受知识。在此基础上,引导学生就一些各自感兴趣的热点方向,充分利用图书馆数据库查找文献资料,并应用所学知识加以综述汇报,作为课程评分的依据来源。这有利于学生自主学习能力的培养,促使学生通过文献阅读,强化对所学知识的理解和掌握,并锻炼分析解决问题和言语表达的综合能力。在课后的网络讨论与综述汇报环节中,大部分选课学生提出了自己感兴趣的问题,开展讨论或搜集资料整理综述,如细菌耐药性控制与微生态平衡、病原菌的非抗生素防治与抗生素的替代品研发、超级耐药细菌NDM-1以及多重耐药的肠出血型大肠埃希菌(EHEC)、甲型流感病毒耐药性等。自由选题的形式允许学生从各自不同的视角分析素材,灵活应用所学知识,很大程度上调动了学生的积极性,有助于教学质量的提高。

4.开展课外活动,在实践中学以致用。针对学生的不同特点,开展多种形式的课外实践活动,鼓励学生学以致用,从而促进其个性和潜能发展,以适应高等院校培养复合型人才的要求[10]。比如,一部分学生有较强的学习积极主动性和创造意识,通过学习拓宽了学术视野和科研思路,我们因势利导,因材施教,结合大学生创新性实验活动设计,进行课外个性化培养,指导设计可行的实验方案,引导学生将课堂知识应用到科研实践中,了解科研的各个环节,学习基本实验技术,培养科研综合素质。此外,指导部分选课学生在开展三下乡社会实践活动中,主动融入所学知识,深入基层开展调查民众对抗生素认知情况以及细菌耐药性科普宣传。秉持“在实践中学习,在学习中实践”的理念,摒弃将理论知识在课堂上单向传递的简单模式,将学生的知识经验、个性兴趣与对现实生活的体验与感受紧密结合,在巩固所学知识同时,增强对社会发展的适应能力。开课以来,在任课教师指导下,选课学生有两项创新性实验获得福建医科大学大学生创新创业训练计划国家级项目立项,一项社会实践活动报告获得福建医科大学暑期三下乡社会实践活动优秀调研报告。

(三)教学效果评价

课程结束后,采用双向考核方案,即师生互评,任课教师为选课学生评定总评成绩,选课学生通过问卷调查对任课教师作出评价。学生课程总评成绩由以下部分组成:平时出勤占总评成绩10%;网络课程平台作业完成及讨论参与情况占总评成绩30%,主要考核学生对课程教学的参与度以及对课程上讲授知识的掌握程度;文献综述占总评成绩60%,侧重考量学生应用所学知识对相关知识信息的理解分析归纳的能力。开课以来,学生的总体成绩较好,合格率达96.4%,其中优良率达81.22%。

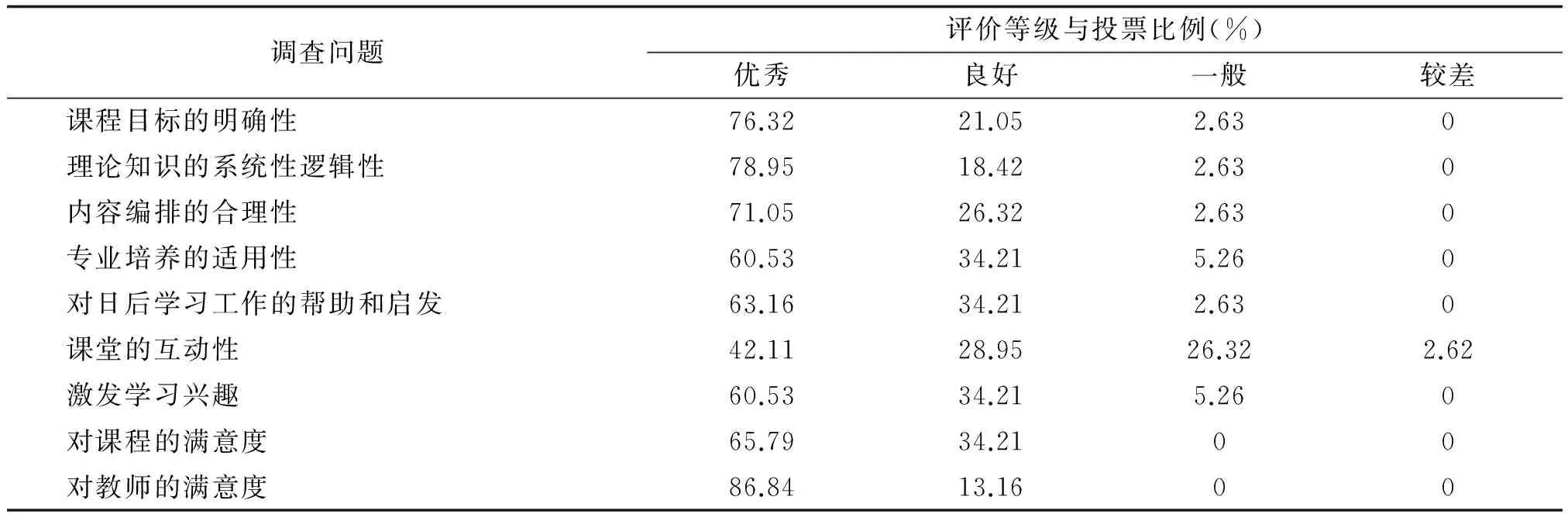

课程结束后,笔者依托课程中心网络平台,对选修该课程的学生开展无记名问卷调查,共发放问卷102份,回收98份。调查内容包括对课程目标、课程内容、教学形式、教学效果以及对课程与教师满意度等多方面的评价。由系统自动统计汇总数据反馈教师。结果显示,学生对此门课程授课的总体评价较好,学生普遍反映通过学习更加深入了解耐药性,认识到滥用抗菌药物的危害,拓宽知识面,为今后的工作打下了基础,达到了本课程的教学目标(表1)。

表1 课程问卷调查结果 (n=98)

(四)教学反思

从PDCA循环理论的角度而言,教学是一个在循环实践中,通过发现问题,解决问题,逐步改善提高的螺旋式上升过程。教学反思是教学实践的产物,它可以贯穿于教学活动的全过程。通过与学生的互动以及收集学生的反馈信息,及时回顾总结,自我反思,并适时调整教学内容与方法,有助于使课程的实施更加科学合理。如在第一轮授课过程中,有学生在讨论中提出了畜牧养殖业中抗生素滥用、食品安全与人群中细菌耐药性扩散三者关系的问题,启发任课教师在第二轮教学过程中添加相关讲座,丰富了教学内容,也更贴合生活实际。此外,在介绍和讨论交流一些热点和前沿领域时,任课教师往往能发现自己知识储备的不足。教学反思促使教师更新知识,从而实现教学相长。

三、《微生物耐药性》选修课的改进与展望

结合学生的问卷反馈,笔者在教学实践过程中发现本课程尚存在不足之处:(1)学生反映希望能提供典型病例讨论,进一步加强临床思维分析;(2)建议增设耐药检测的实际操作;(3)在教学内容与形式上,希望能增加一些相关视频等。学生的合理建议值得我们借鉴采纳,下一阶段,笔者计划做如下改进,以期进一步完善课程体系。

(一)改进教学理念和教学形式

在教学理念和教学形式上,部分引入基于微课的翻转课堂模式[11]。微课是以5~10分钟短小精悍的教学视频为主要载体,针对某个教学环节或学科知识点而设计制作的一种可视化、情景化的数字化学习资源。翻转课堂是由学生在课前通过教师的微课教学视频和教材、网络资源等信息技术完成对知识的获取,再通过教师设计的课堂教学活动对所学知识进行内化和吸收的过程。翻转课堂实现了教学过程中教师和学生角色的转变,使教师由传统的知识传授者变为学习的指导者,学生由知识的被动接受者变为主动研究者。微课与翻转课堂相结合的教学模式可优化课堂结构,便于同学、师生之间在课堂中有更多的沟通和交流,提高教学效果。

(二)改进教学师资和教学内容

在教学师资和教学内容上,引入教学经验丰富的感染专业的临床教师,以充实课程师资结构,并适当引入案例为基础(Case-Based Learning,CBL)的讨论式教学,作为传统教学方式的补充,加强基础与临床学科交叉与衔接[12]。这种教学形式将学生定位为学习的主体,给予足够的空间,发挥学生学习的积极主动性。课程从教师提供一个临床案例开始,交由学生利用前期所学知识分组讨论,在此过程中教师不再是说教者,不直接表达自己的观点或既有结论,而是充当引导者,把控讨论的方向,必要时参与部分询问与解答,鼓励学生在有限的时间内进行思维碰撞,允许保留个别未充分解释的问题,激发学生兴趣以便课后进一步探究。教学内容的改进,有赖于授课教师具备临床感染防治的专业知识和丰富经验,以更好地参与桥梁课程的建设。

(三)改进配套实验教学

为弥补选修课无法开展实验教学的缺憾,计划结合教学实验室数字化建设引入虚拟仿真实验[13]。虚拟仿真实验是利用计算机技术构建虚拟的实验操作环境,通过网络技术与数据库相结合,实验者可在虚拟环境中进行实验操作。虚拟仿真可实现人机交互,且无时间、空间限制,可以激发学生求知欲,协助学生强化学生实验基本技能,对于培养学生的科学精神和创造性思维,提高专业技能均具有重要意义,可作为选修课课堂教学形式的有益补充。

[1]Wallinga D,Rayner G,Lang T.Antimicrobial resistance and biological governance:explanations for policy failure[J].Public Health,2015,129(10):1314-1325.

[2]肖永红.细菌耐药:挑战与对策[J].中国执业药师,2011,8(6):3-8.

[3]胡付品,朱德妹,汪 复,等.2014年CHINET中国细菌耐药性监测[J].中国感染与化疗杂志,2015,15(5):401-410.

[4]马 艳,张 鹰.综合性医院医护人员多重耐药菌知识调查[J].当代护士:下旬刊,2015(4):26-27.

[5]胡碎钗,郑晓彬,李贤连.新上岗医务人员多重耐药菌感染知识调查[J].中医药管理杂志,2015,23(8):19-20.

[6]吕 静,黄 敏,殷桂华.临床医护人员多重耐药菌知识掌握情况调查[J].中国现代医药杂志,2016,18(2):80-81.

[7]覃琼英,赖极隆,李健玲.细菌耐药性监测与临床抗生素的合理使用[J].现代检验医学杂志,2007,22(3):108-109.

[8]杨玥娜,章宗籍,杨玉萍,等.医学院校实施学分制改革后选修课体系的构建和完善[J].高校医学教学研究,2012,2(4):25-28.

[9]张 会.基于PDCA循环模式的信息化教学研究[J].广西青年干部学院学报,2015,25(4):45-47.

[10]杨兴坤,毕 星.论高校公共选修课课程教学范式的转换[J].长江师范学院学报,2012,28(8):59-62,135.

[11]卢英芹.基于微课的翻转课堂在病原生物学实践教学中应用研究[J].中国病原生物学杂志,2016,11(3):290-291,294.

[12]李 稻,韩玉慧,蒋 益,等.医学基础教育中PBL和CBL两种教学模式的实践与体会[J].中国高等医学教育,2010(2):108-110.

[13]李忠玉,唐双阳,周 洲,等.虚拟仿真实验在医学微生物学实验教学中的应用体会[J].基础医学教育,2016,18(2):135-136.

(编辑:陈 越,马川建)

2016-03-12

李 能,男,讲师,病原生物学博士。研究方向:微生物感染机制与防治。

R37-4

A

1009-4784(2017)01-0048-04