中药内服外用治疗宫颈上皮内瘤变30例

2017-05-17郑艳王玲卢丽芬马常宝杨宏巍李健

郑艳,王玲,卢丽芬,马常宝,杨宏巍,李健

(福州市中医院,福建福州350001)

中药内服外用治疗宫颈上皮内瘤变30例

郑艳,王玲,卢丽芬,马常宝,杨宏巍,李健

(福州市中医院,福建福州350001)

目的观察中药内服外用治疗宫颈上皮内瘤变(CIN)的临床疗效。方法将经宫颈液基薄层细胞学(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检查、阴道镜活检病理学诊断为CINⅠ的患者60例,按随机数字表法分为对照组和治疗组各30例。对照组予电凝术治疗,治疗组予外用宫颈散配合理带汤内服。2组治疗3个月后复查TCT、HPV或阴道镜活检。结果①治疗组TCT有效率、HPV有效率分别为70.00%、56.67%,对照组分别为76.67%,63.33%。2组比较无显著性差异(P>0.05)。②治疗3个月后治疗组在改善白带量多、白带颜色、白带异味、阴道瘙痒、阴道分泌物清洁度方面,治疗组优于对照组(P<0.05)。结论中药内服外用可明显提高CIN患者逆转率,促进HPV转阴,明显改善临床症状,无明显毒副作用,尤其是在改善阴道瘙痒、白带量多、阴道分泌物清洁度方面比电凝术效果更佳,且不留疤痕。

宫颈上皮内瘤变;湿热下注;理带汤;宫颈散;电凝术

宫颈癌发病率仅次于乳腺癌,在女性恶性肿瘤中居第二位。近年来国内外均有报道宫颈上皮内瘤变(cervical intraepithelial neoplasia,CIN)和宫颈癌发病呈持续上升并明显呈年轻化趋势,其中CINⅠ、CINⅡ、CINⅢ发展为癌的危险率分别为15%、30%、45%[1]。中国医学科学院肿瘤医院妇科肿瘤科统计,20世纪90年代的年轻人宫颈癌(≤35岁)占同期宫颈癌总数的比例为70年代的4倍之多[2],CIN发展为原位癌、浸润癌的风险分别是正常人群的20倍和7倍[3],因此积极而有效地预防和治疗宫颈癌癌前病变对预防宫颈癌有着重要的意义。本研究通过观察中药内服外用治疗CINⅠ30例,取得了较好疗效,现报告如下:

1临床资料

1.1一般资料全部病例来源于2013年4月—2016年1月在我院妇科门诊及住院就诊的经宫颈液基薄层细胞学(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)、阴道镜活检病理学检查诊断为CINⅠ的患者,年龄20~50岁,共收集60例,按随机数字表法分为对照组和治疗组各30例。治疗组平均年龄(36.10±4.14)岁,对照组(35.50±4.04)岁。2组年龄、证候积分等比较,均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2西医诊断标准符合《妇产科学》[4]中CINⅠ的诊断标准。

1.3中医诊断标准参照《中医妇科学》[5]带下病辨为湿热下注证,主证:①带下色黄或色白;②质黏稠呈脓性或质黏呈豆渣样;③有臭气;④量多,或量无异常;⑤阴部瘙痒。次证:①胸闷心烦;②口苦口腻;③小腹或少腹疼痛;④纳呆;⑤小便短赤或大便干结。舌脉:舌质红,苔黄腻或厚腻,脉滑或滑数。符合主证至少2项以及次证至少2项,参照舌脉即可辨证。

1.4纳入标准①年龄20~50岁,有性生活的育龄期妇女;②符合西医诊断标准和中医辨证为带下病湿热下注证;③阴道镜下宫颈活检病理学检查符合CINⅠ;④受试者知情同意,签署相关文件。

1.5排除标准①年龄在20~50岁之外,否认性生活史的女性;②生殖道畸形及内分泌异常;③阴道细菌感染、淋球菌、支原体、衣原体、霉菌、滴虫等急性感染;④合并心血管、肝肾功能和造血功能系统等原发性疾病及恶性肿瘤患者;⑤精神病患者;⑥不符合纳入标准;未按规定疗程用药,无法判断疗效或资料不全,影响疗效或安全判断者。

2治疗方法

2.1治疗组采用中药口服联合外治法。口服自拟经验方理带汤,组成:白花蛇舌草15 g,白冠花15 g,山慈菇15 g,胭脂根30 g,苍白术各6 g,淮山15 g,莲须9 g,艾叶3 g,山茱萸9 g,菟丝子(布包)9 g,生龙牡(先煎)各15 g,陈皮5 g。中药自煎,每剂加300~400 mL水煮沸至150 mL左右,倒出备服;残药再加水300 mL煮沸至150 mL左右,倒出同前次药液混匀。服法:每次服150 mL,分早晚2次温服。外用自拟经验方宫颈散,组成:黄柏、大黄、黄芪、苦参、煅龙骨、土茯苓各200 g,紫草100 g,冰片、黄连、炉甘石各60 g,乌贼骨50 g。上药洗净烘干,共为细粉,过200目筛,经适当高温消毒,于月经干净后3~7 d开始,常规消毒阴道及宫颈,将适量宫颈散均匀地喷洒于宫颈表面,隔日1次。每个月连续上药10次,经期停止上药。上药期间同时口服中药,每日1剂。上药期间禁止性生活。连续服药3个月经周期。

2.2对照组采用电子阴道镜行电凝术(SRW668型,广州三瑞医疗器械有限公司),于月经干净后3~7 d内进行治疗,将负极电极板包以无菌治疗巾置于病人臀下;打开电源开关,预热后试灼,调整电流及电热强度致所需档次;以电凝头接触宫颈病变部位,自宫颈口6点或1点处开始,从宫颈外口呈放射性由里向外渐向两侧伸展,顺序向左右推移,依次电凝整个宫颈病变部位。电凝范围一般超过宫颈病变部位1~2 mm,深度约2~3 mm,进入颈管内约0.5~1.0 mm;近宫颈口部位病变较重,电凝时间宜略长,压力宜略大;越向外周压力可逐渐减轻,电凝时间亦可缩短;电凝至组织至乳白色或微黄色即可。术后1个月内禁止性生活和盆浴。

2.3观察方法治疗3个月后复查TCT、HPV或阴道镜活检,观察临床症状并记录治疗中不良反应。

2.4疗效判定标准

2.4.1疗效判定标准参照《中华妇产科学》[6]。①TCT疗效判定标准,显效:宫颈液基薄层细胞学检测及病理活检提示为非CINⅠ改变的良性表现,非典型增生消失;无效:宫颈液基薄层细胞学检测及病理活检为CINⅠ改变或进展。②HPV疗效判定标准,显效:HPV转为阴性;无效:HPV无转阴。

2.4.2中医证候积分评定标准参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7],证候按无、轻、中、重分别记0、1、2、3分,治疗前后分别记录、统计。

2.5统计学方法用SPSS18.0统计软件包进行数据分析。计量资料属正态分布以(x±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验。

3结果

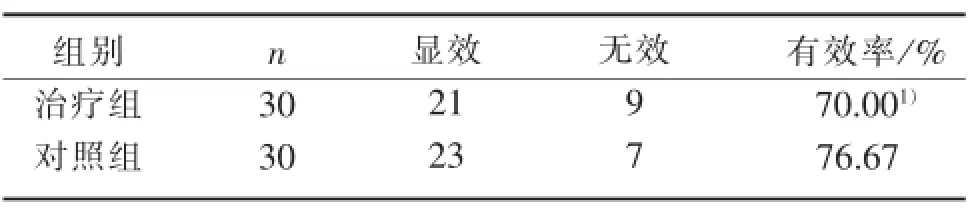

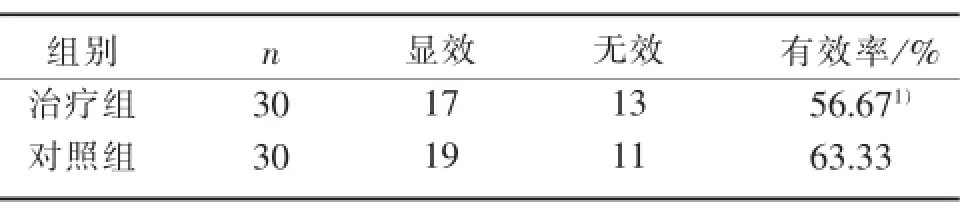

3.12组疗效比较见表1、表2。

表12组TCT疗效比较

表22组HPV疗效比较

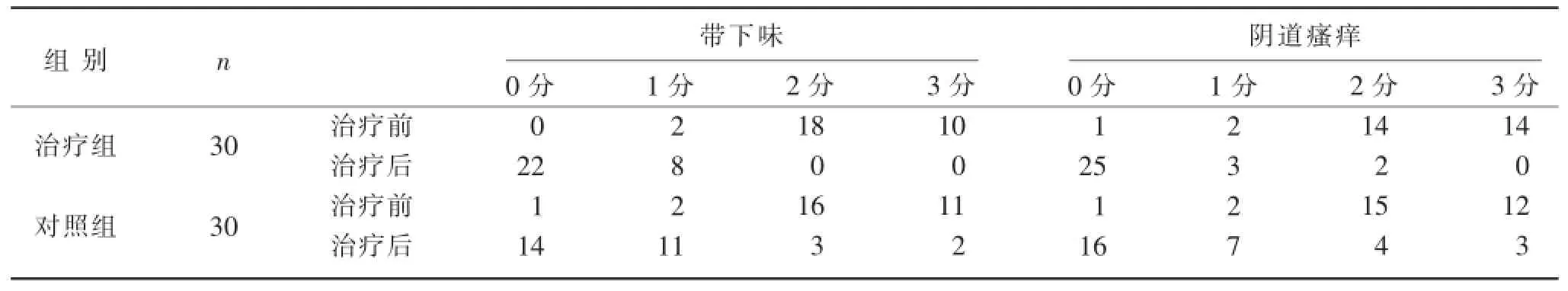

3.22组治疗前后证候积分改善情况比较治疗3个月后治疗组在白带量多、白带颜色、白带异味、阴道瘙痒方面,改善情况优于对照组(P<0.05);在接触性出血方面,2组比较无显著性差异(P>0.05)。见表3~表5。

表32组治疗前后带下量、带下色证候积分改善比较

表42组治疗前后带下味、阴道瘙痒证候积分改善比较

表52组治疗前后接触性出血证候积分改善比较

3.3治疗前后2组阴道分泌物清洁度比较2组治疗3个月后治疗组在改善阴道分泌物清洁度方面优于对照组(P<0.05),见表6。

3.4不良反应治疗组1例用药3 d后发热;1例第1个月用药后阴道灼热感,之后症状消失;1例用药2 d后外阴瘙痒,早晨再次清洗外阴后再用药症状好转。对照组2例早孕人工流产扩宫口时较困难,宫颈质硬,弹性差。

表62组治疗前后阴道分泌物清洁度比较

4讨论

宫颈上皮内瘤变(CIN)是浸润性宫颈癌的癌前病变,反映了宫颈癌发生发展中的连续过程。目前认为,人乳头瘤病毒感染(HPV)是引起宫颈癌变的主要病因。此外,本病发生与初次性生活过早(<16岁)、乱交、流产及产次过多、吸烟、口服避孕药、年龄、受教育程度、卫生及营养状况不良、职业以及社会经济状况等有关。目前CIN的治疗方法有两种:一是破坏疗法,即体内摧毁病灶,包括电灼、微波、激光等;二是切除疗法,即切除患病组织,包括激光锥切、高频电波刀宫颈环形电圈切除术(LEEP)和全子宫切除术。但以上疗法仍然存在一定的局限性,如局部感染、愈合慢、阴道流液、出血、宫颈狭窄甚至粘连,有报道并发症高达40%[8]。本研究中对照组采用电凝疗法,依靠高热直接烧灼病变,使之坏死脱落,无压力切割,组织损伤小(损伤深度小于20 μm),几乎无痛感,手术时间短,操作简单,但术后易发生阴道流液和宫颈狭窄、瘢痕化,影响生育。

中医古籍中并无“宫颈上皮内瘤样变”病名的记载,根据其发病特征和临床表现,属中医“带下病”范畴。本病病因是多种因素导致机体正气不足,加之外感湿热淫毒之邪,内袭胞宫,客于胞门,阻碍气血运行,气滞血瘀,湿毒瘀阻;或蕴久化热,损伤任带,湿热瘀毒蕴结于胞宫子门而成。中医治病强调辨证施治,标本兼顾,不仅以清除体内病原体为目的,而且能改善机体的整体状态,增强抗病毒能力。故本研究从清热解毒、益气扶正、祛腐生肌着手组方用药。其中,外用宫颈散具有清热解毒、益气扶正、祛腐生肌之功,局部使用可起到局部消炎、抗病毒的作用,有助于局部组织对HPV的清除。配合口服中药理带汤共奏祛邪扶正、利湿解毒之功,具有祛邪不伤正,益气不留邪,补而不腻,寓散于补,攻补兼施的组方特点,达到调整机体整体状态,提高机体免疫力的目的,从而减少并清除体内病毒。

中医通过四诊合参,辨证与辨病相结合,从湿、热着手论治,可明显提高CIN逆转率,提高HPV转阴率,明显改善临床症状,无明显毒副作用,尤其是在改善阴道瘙痒、白带量多、白带颜色、白带异味、阴道分泌物清洁度方面比电凝术效果更佳,避免了手术损伤和物理治疗引起的并发症,其作用靶点,有待进一步研究。

[1]罗颖.LEEP刀治疗宫颈上皮内瘤样病变(CIN)的临床价值分析[J].当代医学,2014,20(3):97.

[2]章文华.宫颈上皮内瘤变的诊治和进展(二)[J].中国煤炭工业医学杂志,1999,2(2):97.

[3]吴湘,崔毅,龚颖萍,等.宫颈上皮内瘤变Ⅲ级病变外科手术治疗的合理选择[J].中南大学学报(医学版),2012,37(8):824-828.

[4]谢幸,苟文丽.妇产科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2013,3(8):301-302.

[5]张玉珍.中医妇科学[M].北京:中国中医药出版社,2002:182-192.

[6]曹泽毅.中华妇产科学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2004:2021.

[7]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].北京:中国医药科技出版社,2002:241-253.

[8]覃雪梅,杨菊芳,朱惠云,等.电圈环切除术加中药治疗中:重度宫颈糜烂的临床观察[J].广西医学,2005,27(2):200-202.

R265

B

1000-338X(2017)02-0020-03

2017-01-12

福州市科技局基金资助项目(2013-S-126-4)

郑艳(1967—),女,副主任医师,从事妇科临床研究。

卢丽芬(1987—),女,住院医师。E-mail:635617302@qq. com