我国电子废弃物环境资源成本及回收责任分担研究

2017-05-17林成淼陈丽君俞东芳

林成淼,陈丽君,俞东芳

(浙江省发展规划研究院,浙江杭州310012)

我国电子废弃物环境资源成本及回收责任分担研究

林成淼,陈丽君,俞东芳

(浙江省发展规划研究院,浙江杭州310012)

目前,我国电子废弃物回收体系仍存在回收无序、回收利用行业发展困难等问题,而其症结在于电子废弃物回收体系责任分配的不合理。在定义电子废弃物环境资源成本的基础上,对比国内外电子废弃物环境资源成本分担的现状,分析了我国电子废弃物回收过程责任分担存在的问题。最后通过确定责任分担原则,提出了我国电子废弃物回收体系各相关主体的责任分担对策。

电子废弃物;环境资源成本;责任分担;回收体系

目前,我国正规的电子废弃物回收体系仍不够健全,非法回收处理的大量存在造成回收市场的混乱,这是造成我国电子废弃物回收利用行业发展困境的主要原因之一。对于电子废弃物的回收,我国一直在探索其发展道路,出台了一系列的政策和措施,但纵观目前出台的政策,基本都是以生产者责任延伸制度为基础,强调生产者对电子废弃物回收处理的责任,在电子家电产品的使用、转移过程中获益的其他相关者,如消费者、零售商等并未承担必要责任,甚至对消费者来说,还可通过售卖电子废弃物从中获益,明显不符合责任分担原则。因此,对电子废弃物回收相关者责任进行合理分担,是十分必要的。

1 电子废弃物环境资源成本分析

1.1 环境资源成本概述

环境资源作为人类经济活动的外在环境与基础,对人类社会发展具有重要价值。一般而言,环境资源能够充裕、不受限制地供给人类,因此,环境资源就不具有稀缺性,也就不具有价格。经济学上将环境资源归为公共物品,但严格来说环境资源部分属于纯公共物品,部分只能称为准公共物品。因为环境资源具有公共物品非竞争性与(或)非排他性的特征,同时也基本都不具有价格,这就使得每个人都可以对其进行消费,并且无需付费,由此导致对环境资源的过度消费,产生对环境资源的损害,且这种损害并未通过市场价格进行反映。目前出现的空气质量、水环境质量的下降等都是对环境资源过度使用的表现。

人类为了自己的生存必将采取措施保护或改善环境资源,或从源头避免对环境资源的损害,由此产生额外的投入即为人类经济活动产生的环境资源成本。尽管在某些时候,人类经济活动已经产生了对环境资源的损害,却并不立即采取保护或改善环境资源的措施,但潜在的环境资源成本也已经形成。由于环境资源属于公共物品,尽管环境资源成本是由某些特定经济活动产生,但很多时候该成本并未被纳入到该特定经济活动的成本中,转而由全社会承担,由此产生的后果是对环境资源更加过度地使用,从而导致环境质量不断下降。避免出现如此的恶性循环,唯有将特定经济活动产生的环境资源成本内部化到特定经济活动成本中,而不是由全社会承担。如此,特定经济活动的相关主体为降低本身的成本,将采取措施减少对环境的影响,因而发掘特定经济活动保护或改善环境的内生驱动力。目前,我国实施的排污收费制度便是一个例子,该制度使排污企业为其本应承担的环境资源成本负责,将环境资源成本内部化到排污企业经营成本中,从而引导企业为降低企业成本,而采取减少排污的措施。

1.2 电子废弃物环境资源成本分析

电子废弃物回收行为看似是普通的经济活动,但其与传统经济活动却有着明显区别。电子废弃物回收行为属于逆向物流,是电子产品产业的补链,两者共同形成物质的闭合循环。电子产品产业通过资源投入、加工、生产形成电子产品的同时,将产生部分废弃物,并且电子产品通过消费后最终也将变成电子废弃物。电子废弃物产生后,由于未进行合理处理处置,会对环境资源产生损害,最终需要全社会采取一定措施,缓解或避免该损失,由此产生的额外成本即电子废弃物环境资源成本。

2 国内外电子废弃物环境资源成本分担

2.1 国外及我国台湾地区电子废弃物环境资源成本分担

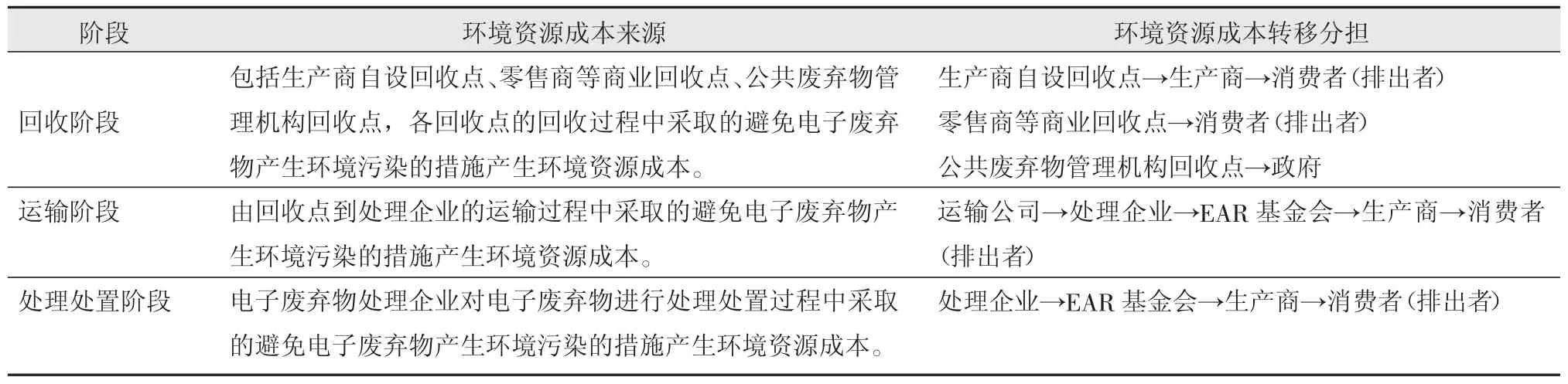

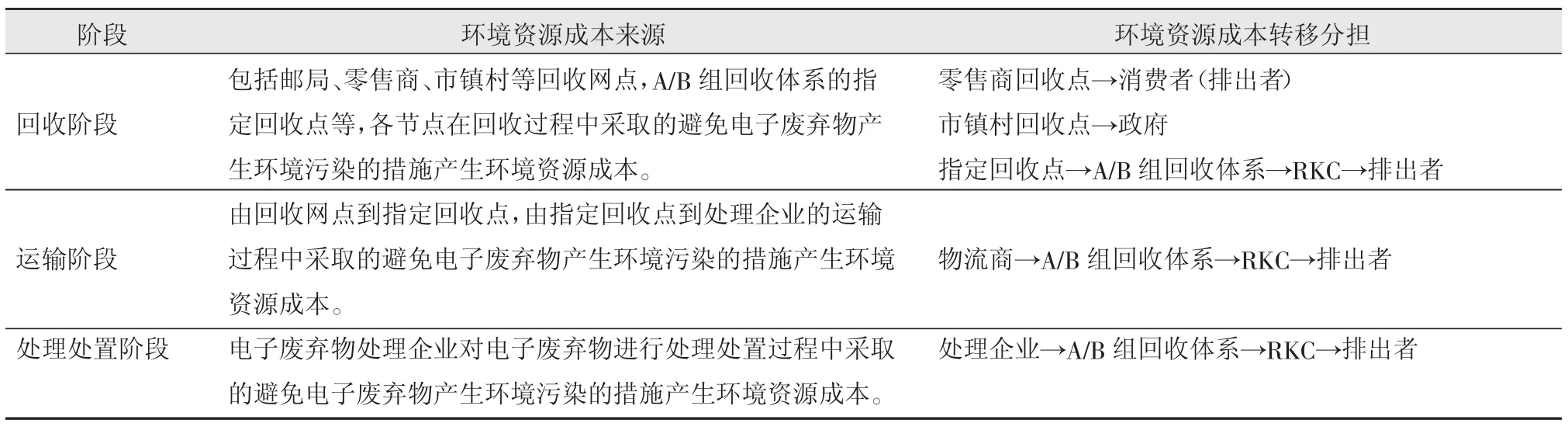

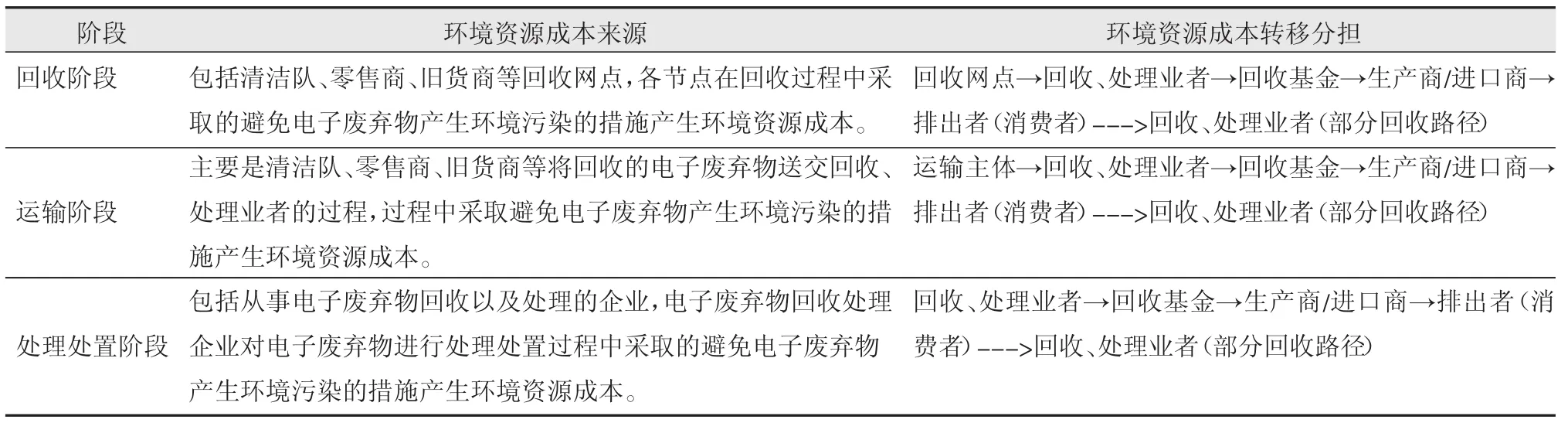

德国、荷兰、日本及我国台湾地区目前均已建立较为完善的电子废弃物回收体系,其电子废弃物环境资源成本来源及转移分担路径情况见表1~表4。

表1 德国电子废弃物环境资源成本来源及转移分担

表2 荷兰电子废弃物环境资源成本来源及转移分担

表3 日本电子废弃物环境资源成本来源及转移分担

表4 我国台湾地区电子废弃物环境资源成本来源及转移分担

从表1~表4中可以看出,电子废弃物的环境资源成本产生于其回收、运输及处理处置3个环节,由于各个地方回收体系存在差异,参与其中的主体也不尽相同,但在环境资源成本转移分担方面,各回收体系中环境资源成本的最终承担者几乎全部是排出者(消费者),仅有我国台湾地区排出者(消费者)通过部分回收路径回收电子废弃物能够将成本转移至回收、处理业者。

2.2 国内电子废弃物环境资源成本分担及分析

2.2.1 环境资源成本的产生

与国外及相关地区一样,我国电子废弃物环境资源成本的产生也可分为回收、运输及处理处置3个阶段。环境资源成本是采取了避免环境污染的措施而产生的,因此,民间私人回收及地下作坊处理处置不应属于环境资源成本的产生过程。

回收阶段:回收阶段参与主体主要是电子废弃物回收企业,采取避免电子废弃物污染环境的措施而产生的环境资源成本。

运输阶段:运输企业在运输过程中采取避免电子废弃物污染环境的措施而产生环境资源成本。

处理处置阶段:处理企业在处理处置过程中采取避免电子废弃物污染环境的措施而产生环境资源成本,该部分成本是环境资源成本的主要来源。

2.2.2 环境资源成本的流转分担

我国大陆目前环境资源成本的流转分担形式与我国台湾地区相似,也是3种形式,即直接资金流的回收基金机制与电子废弃物交售,间接资金流的电子产品价格。

环境资源成本转移的主要路径有以下两条。

(1)回收企业→处理处置企业→回收处理基金(部分)→生产商→消费者(排出者)→回收企业;

(2)运输环节→处理处置企业→回收处理基金(部分)→生产商→消费者(排出者)→回收企业。

回收、运输阶段产生的环境资源成本,通过处理处置企业向其支付相关费用而转移至处理处置企业。此两项环境资源成本加上处理处置过程产生的环境资源成本,构成处理处置企业环节的环境资源成本。通过我国目前实施的回收处理基金,处理处置企业的环境资源成本被转移至生产商。生产商再通过将环境资源成本纳入到电子产品的成本中,通过产品的销售价格,转移至消费者(排出者)。消费者在废弃电子产品的时候,还可从回收企业处获得一定的现金补偿,因此,消费者承担的环境资源成本再次转移至回收企业。由此,电子废弃物环境资源成本的转移形成一个闭合循环。由于回收处理基金对处理处置企业的补贴标准恒定不变,经过成本的循环转移,处理处置企业将变成电子废弃物环境资源成本的最终承担者。

对比我国大陆地区与国外及我国台湾地区电子废弃物环境资源成本分担,主要存在以下两方面的差异。

(1)与德国、荷兰和日本相比,3个国家的环境资源成本最终承担者均为消费者(排出者),而我国大陆地区则是处理处置企业;

(2)与我国台湾地区相比,大陆与台湾地区存在较大相似之处,但通过研究两者回收体系的具体运行,两者存在两方面的差异,其一是台湾地区排出者(消费者)废弃电子废弃物时,通过零售商及其他个别途径回收,不会获得收益,并且通过零售商回收也是台湾电子废弃物回收的重要途径;其二是台湾地区针对电子废弃物回收管理的法律制度较为完善,特别是针对电子废弃物回收路径的管控非常严格,有效保障了处理处置企业对电子废弃物处理量的需求,也从一定程度上降低了电子废弃物处理处置的平均环境资源成本。

因此,对于电子废弃物环境资源成本,我国应建立合理有效的责任分担机制,特别需要强调消费者在承担环境资源成本方面的责任。对于电子废弃物回收体系的制度建设,我国应重视其中的症结所在,及时有效地进行完善,并将其进行落实。

3 我国电子废弃物回收责任分担对策分析

3.1 责任分担原则

3.1.1 “谁受益谁承担”原则

由于电子废弃物污染通常在不合规处理处置的情况下产生,因此采用传统的“谁污染谁承担”原则不切实际。所谓“谁受益谁承担”原则,即在电子产品全生命周期(从原材料投入生产出电子产品到电子产品的最终处置)中获得收益的相关主体,须对电子产品废弃过程产生的环境资源成本承担责任。

电子产品的生产、销售、消费的相关主体是电子产品全生命周期中获益的主体,根据环境资源成本相关理论,电子废弃物回收实际承担了电子产品的环境资源成本,因此该环境资源成本应由电子产品的生产、销售、消费等经济行为承担。具体来说,与电子产品的生产、销售、消费等经济行为相关的主体,须承担电子产品的环境资源成本,包括电子废弃物回收体系建设与运行的责任以及回收处理过程的相关费用支出。具体承担电子产品环境资源成本的相关主体,应包括电子产品的生产加工企业、电子产品的销售商、电子产品的最终消费者等。此外,政府部门尽管不直接参与电子产品的经济活动中,但实质上也从电子产品的经济活动中收获了一些利益,因此,也应承担电子产品的部分环境资源成本。

3.1.2 合理分担原则

对于电子废弃物的回收处理处置责任分担,在明确“谁受益谁承担”原则的同时,也应根据各受益主体的实际情况,对责任进行合理分担,避免单个受益主体负担过重等问题。

按照“谁受益谁承担”原则,电子产品的获益主体应承担电子废弃物的回收处理处置责任,这些受益方应包括电子产品生产者、销售者、消费者以及政府。各相关主体的具体承担责任应根据各主体的实际承担能力,确定其责任承担的大小以及形式,比如尽管消费者是电子废弃物的最终功能享有者,从中取得一定的“收益”,但相比于生产者等,其经济承受能力可能较小,因此应适当降低消费者承担的经济责任,但是可以通过约束消费者的其他行为来增加其责任分担,比如强制送交电子废弃物等。

3.2 主要相关主体责任分担建议

3.2.1 生产者

3.2.1.1 受益方式

生产者作为电子产品的生产或进口主体,通过制造、进口和向下游销售电子产品,销售收入除去其投入的相关成本即为生产者的收益,此为生产者的收益方式。

3.2.1.2 责任分担及可采用形式

生产者作为电子废弃物的最初来源,同时,生产者也是通过电子产品获益最大的主体,其经济承担能力较强,应对电子废弃物的回收处理处置承担主要责任。

首先,生产者应承担电子废弃物回收处理处置的较大比例费用,按照生产者每年向市场投入的电子产品的数量及种类(或按照报废年限及生产者历年向市场投入的电子产品数量及种类,计算当年生产者应报废电子产品数量及对应应缴的费用),由政府设立的基金会收取相关费用,并统一用于电子废弃物回收处理处置过程的相关费用支出。

其次,生产者应担任回收体系建设的主导力量。目前,在制度层面,我国并未规定生产者应承担电子废弃物回收体系建设的责任,回收网点、处理厂商等建设,基本都是由政府主导,仅有部分由生产者通过投资参与电子废弃物处理厂的建设。由生产者主导电子废弃物回收体系建设,特别是处理厂的建设,生产者为降低电子废弃物的拆解难度与处理成本,将会在电子产品的生产阶段就考虑其最终拆解,进行产品的绿色设计,从而提升电子废弃物的循环再生能力。

3.2.2 政府

3.2.2.1 受益方式

政府看似并未与电子产品的生命周期产生交集,但其也是电子产品的受益方之一。一方面,生产者、销售者等通过生产和销售电子产品获得经济利益;另一方面,电子产品产业的发展也将带动其上下游产业的发展,创造更高的经济效益,这两方面的结果,也都将给政府部门创造税收。此外,电子产品产业的发展,也将提升就业量,创造经济效益,这些则是隐性的收益。

3.2.2.2 责任分担及可采用形式

对比电子产品的各受益方,政府应该是仅次于生产商的受益主体,且政府的经济承担能力强,因此,政府应承担电子废弃物回收处理处置的次要责任。

首先,政府部门应该承担其回收体系的管理监督本职责任。电子废弃物回收处理行业与传统的生产制造行业不同,电子废弃物回收处理路径长且复杂,从电子废弃物开始排放到其最终处置,都需要进行一定的规范。政府在出台较为完善的法律法规政策进行规范的基础上,应加强落实与管理监督。此外,政府还应完善与回收处理产业相配合的基金制度,构建有效的资金机制。

其次,政府应承担部分电子废弃物回收处理处置费用。不同于生产商,政府的费用承担可以通过补贴、税费减免等方式实现,比如给回收体系的回收者、处理者等进行一定额度的补贴。但值得注意的是,政府的补贴或税费减免应是鼓励性的,回收体系的相关费用支出,应该以生产商为主,以避免市场太过依赖于政府。

最后,政府应担任回收体系建设的辅助角色。回收体系的建设本身就是一个十分繁重的任务,政府应为生产者主导的回收体系建设提供尽可能的便利,比如优先审批、有条件减免部分税费、协调相关部门配合回收体系建设等。政府市政、邮政系统等部门也可根据回收体系建设要求,承担一定的回收责任。

3.2.3 销售者

3.2.3.1 受益方式

销售者的受益方式相对简单,即通过销售电子产品,从中获取利润。

3.2.3.2 责任分担及可采用形式

销售者从电子产品销售过程获取的收益相对较小,单个销售者主体经济承担能力也相对有限,因此,销售者应承担电子废弃物回收处理处置的辅助责任。销售者可配合回收体系建设,作为回收体系的组成部分,承担一定的电子废弃物回收责任。我国曾实施家电“以旧换新”活动,从活动的结果来看,销售者作为回收网点参与电子废弃物回收取得了较好的成果。将遍布全国各地的销售者作为回收网点纳入回收体系,将为消费和送交电子废弃物提供很大的便利。

3.2.4 消费者

3.2.4.1 受益方式

消费者是电子产品的最终消费主体,尽管购买电子产品支付了一定的费用,但根据经济学原理,交换之所以产生,是由于同一种商品对于不同个体的价值存在差异。对于消费行为,消费者之所以愿意花费一定费用购买产品,正是由于产品对于消费者的价值超过了其付出的成本。因此,从这个角度而言,消费者是电子产品的受益方。

3.2.4.2 责任分担及可采用形式

消费者在各受益主体中,其经济责任承担能力是最小的,但这并不应该成为消费者拒绝承担责任的理由,更不能通过电子废弃物废弃行为获利。由于消费者是电子废弃物的直接产生来源,其对电子废弃物的处置行为直接影响电子废弃物的回收。因此,消费者应至少承担电子废弃物的送交责任,在消费者计划废弃电子产品的时候,消费者必须将其送交至指定的回收网点。此外,为避免消费者采取投机行为,将电子废弃物售卖给其他不合理途径,除加强对民众的宣传之外,可采取一定的规避措施,增加消费者不合理处置电子废弃物的成本,比如施行“押金返还”制度,即在消费和购买电子产品时,在产品售价之外,须缴纳一定数额的“电子产品废弃押金”,在消费者废弃电子产品,并将其送交指定回收网点时,凭借相关凭据,可取回押金。

3.2.5 其他主体

其他相关主体尽管不一定是电子产品的直接受益方,但在自愿并且符合法律规定的情况下,也可将其纳入回收体系中,参与电子废弃物的回收处理处置。比如目前我国普遍存在进行电子废弃物回收的流动回收人员、从事电子废弃物回收的其他主体、从事电子废弃物处理处置的个体企业等。

[1]周宏春.我国再生资源产业发展现状与存在问题[J].再生资源与循环经济,2008(5):5-8.

[2]李博洋,李金惠.日本废弃电器电子产品回收处理:经验与启示[J].中国科技投资,2010(4):73-75.

[3]林成淼,朱坦,高帅,等.国内外电子废弃物回收体系比较与借鉴[J].未来与发展,2015(4):14-20.

[4]张科静,魏珊珊.国外电子废弃物再生资源化运作体系及对我国的启示[J].中国人口·资源与环境,2009(2):109-115.

[5]毛欣,刘菁,李彦.德国电子废弃物循环利用体系的调查与思考[J].中国环境管理干部学院学报,2006(2):64-67.

[6]向宁,梅凤乔,叶文虎.德国电子废弃物回收处理的管理实践及其借鉴[J].中国人口·资源与环境,2014(2):111-118.

[7]国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司.废弃电器电子产品回收处理研究与实践[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

Study on the environmental cost of electronic waste and the responsibilities share of the recycling system

LIN Chengmiao,CHEN Lijun,YU Dongfang

(Zhejiang Development&Research Institute,Hangzhou 310012,China)

The recycling market of electronic waste in China still faces problems such as disorder and difficulty of development,the ultimate cause of which lies in the unreasonable allocation of responsibility.This paper has revealed the issue subtly,based on the definition of environmental cost of electronic waste and the comparison of responsibility share of that at home and abroad.Moreover,by defining the principles of responsibility share,this paper has offered several solutions for establishing a reasonable allocation system of responsibility.

electronic waste;environmental cost;responsibility share;recycling system

X705

A

1674-0912(2017)04-0011-05

2017-03-07)

林成淼(1989-),男,浙江瑞安人,硕士,专业方向:循环经济、环境保护。