国家监察委员会职权的立法配置与逻辑思考

2017-05-16李森

李 森

有效地组织起对腐败犯罪的斗争,坚定不移地推进严惩腐败犯罪的治理政策,逐步建构起完善的防范权力腐败的体制与机制体系,是中华人民共和国成立以来,中国国家治理体系建设的重大任务之一,①孙国祥、魏昌东:《反腐败国际公约与贪污贿赂犯罪立法研究》,法律出版社2011年版,第82页。由此推进了腐败治理“中国模式”的探索与初步形成。整合腐败治理资源,建立更加高效、统一的腐败治理体制,全面提升国家腐败治理能力,实现由治标向治本的战略大转移,是中共中央《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》(以下简称《方案》)与十二届全国人大常委会第25 次会议通过的《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》(以下简称《决定》)所全力推进的一项“重大政治体制改革”。自《决定》颁布以来,试点地区监察委员会制度改革受到高度重视,得到全面推进,以监察体制改革为中心的中国腐败治理体制改革序幕正式拉开。十二届全国人大五次会议将《国家监察法》的制定正式纳入国家立法计划,理论界与实务界对试点地区监察委员会全面履行新型腐败治理职权寄予了深切期望,然而,就当下《决定》所规定的试点地区监察委员会职权配置情况来看,存在着职权配置与全面反腐需要之间的供需“落差”,就监察委员会定位为国家反腐败工作机构的改革目标而言,改革方案所预设的职权定位或将存在全面应对公职人员监督中的需要“缺口”,值得通过理论研讨加以明确。

一、腐败治理“中国模式”的探索与创新

自中华人民共和国成立、第二次现代化进程开启以来,中国即遭遇了腐败的严重侵袭,腐败甚至成为危及国家政权安全的严重行为,①刘艳红:《中国反腐败立法研究》,中国法制出版社2016年版,第40页。腐败治理成为开国之初国家治理的重要内容之一。在腐败治理实践中创立形成的执政党主导腐败治理的动员体制与机制,成为中国腐败治理的重要经验,腐败治理“中国模式”由此滥觞。

20世纪80年代初期,中国在全面推进第三次现代化进程中再次面临腐败的严峻挑战,社会管理体系的日趋复杂、行政权对新型社会资源领域调控范围的日益扩大、经济领域各项改革的层层推进,加之,国家法制建设、权力规范体系建设的滞后,导致腐败蔓延趋势加剧,现实地提出了更新腐败治理体制的内在需要,腐败治理“中国模式”开始向“政党-国家”二元主导推进体制转型,以期调动更为广泛的社会资源扼止腐败“大流行”,使腐败蔓延与膨胀趋势得到有效扼止。在中国共产党的直接主导下,党的纪律检查机关、政府的监察机关与人民检察院成为直接行使惩腐职责的“三驾马车”,共同推进腐败治理事业的发展。

党的十八大以来,中国进入腐败治理的战略机遇期与重要转折点,全面掀起的反腐风暴、不断推进的腐败惩治战役、坚定而鲜明的“苍蝇老虎一起打”的治理策略,在确保腐败治理取得积极成效与丰硕成果的同时,也丰富与完善了腐败治理“中国模式”的内容。当下中国,“廉政拐点”已经显现,为实现全面的“不敢腐、不能腐、不愿腐”目标打下了坚实的“治标”基础。监察委员会改革作为执政党期望将反腐引向体制机制建设的治本之策,具有重大的理论与现实意义。腐败治理“中国模式”的探索呈现出三个主要特征:

(一)从治标到治本的转换

腐败一般被定义为“利用公权力不合道德地或非法地谋取私人利益的行为”。②D.Treisman.The cause of Corruption:A Cross-national study.Journal of Public Economics, vol.76, no.3,2000.腐败是世界公害,治理腐败也是世界性难题,尽管在现代化进程中,许多国家对腐败治理投入了足够关注、付出了更多精力,但是,普遍性地面对腐败的挑战仍是无法回避的现实。不得不承认,中国自全面进入现代化以来一直处于严峻的腐败挑战之中,腐败模式已从“点式腐败”发展到“结构性腐败”,多地官场出现的“塌方性”腐败,加剧了腐败治理的难度与危机。③钱小平:《贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析》,《法学》2016年第11期。面对腐败,执政党大刀阔斧重惩贪腐,初步遏制腐败蔓延势头,促进了“不敢腐”局面的形成,为治本之策的预防腐败赢得了宝贵的时间。

瑞典政治学家罗斯坦经过对世界各国反腐成败的考察,指出:在严惩腐败的前提下经过一系列制度变革,使民众改变对腐败的态度,触发腐败治理的“谢林式”拐点,方可改变滋生腐败的政治生态与社会环境,进而生成廉洁政府与清廉社会。④[瑞典]罗斯坦:《政府质量:执政能力与腐败、社会信任和不平等》,蒋小虎译,新华出版社2012年版,第123页。在厉行“老虎、苍蝇一起打”的治理策略之后,中国的腐败治理亦须进入真正的“把权力关进笼子”的阶段,国家监察委员会制度改革正是对这一制度预期的积极反映。监察委员会的设立既有对于中国古代监察制度的传承,亦有对域外反腐机制的借鉴。监察委员会赋予古老的监察权新的权力定位——从单纯的监督权到监督制衡权。通过监察委员会既可实现对于公职人员秉公用权的监督,又可实现行政权、司法权、监察权之间的相互制约。如此,实现权力对权力的制衡,形成治理腐败的长效机制。

(二)从严厉惩处到“预防为先、预惩结合”的调整

中国自古即存在严惩腐败的法律文化传统,但是,刑罚却从来没有吓退“前赴后继”的贪官,随着刑罚投入量的加大,腐败不仅降幅不彰,反而增幅不减,“在腐败犯罪日益间接化、群体化、隐蔽化的背景下,刑法立法时刻面临边际效应递减与调整失灵的风险。①钱小平:《“积极治理主义”与匈牙利贿赂犯罪刑法立法转型——兼论中国贿赂犯罪刑法立法改革之方向抉择》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2014年第6期。如此悖论不仅出现在中国,也在世界其他地方不断上演。比如,苏联解体之后,面对巨大的国有财产被金融寡头瓜分殆尽的局面,俄罗斯政府延续以往的重刑制腐方式,但是“越制越腐”,连现任总统普京的亲信都深陷腐败丑闻。②徐海燕:《俄罗斯反腐法制体系的阶段性:历程、内容与特征》,《理论月刊》2016年第7期。这说明仅仅利用刑罚的威慑力不能遏制腐败。面对腐败蔓延,现代国家纷纷调整反腐策略,从注重打击到注重预防。“我们要把注意力集中于腐败为什么会滋生和在什么环节滋生这些问题,然后再对症下药,通过建立一些有针对性的体系和程序来预防和控制它”。③[新西兰]杰瑞米·波普:《制约腐败——建构国家廉政体系》,任建明等译,中国方正出版社2003年版,第22页。

监察委员会的设立,体现了中国从被动打击腐败到主动治理腐败的转变。1982年4月10日,邓小平同志在同中央领导同志讨论《中共中央、国务院关于打击经济领域严重经济犯罪活动的决定》时指出:改革开放不过几年时间,就有大批干部被“糖衣炮弹”腐蚀,要坚决刹住这股贪腐风,一定要从严从重从快处罚,否则我们的国家就会发生“改变面貌”的问题。④《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第403页。从严、从重、从快打击腐败的确在一定时期内起到了立竿见影的成效,表明执政党旗帜鲜明反贪腐的决心。随后,中国继续延续严厉打击腐败的策略,颁布惩治贪腐特别刑法,增设新罪名。直到20世纪90年代后期,中国才开启预防腐败的立法进程,相继制定了一批反腐性法律。⑤国家先后颁布《行政监察法》(1997年)、《招投标法》(2000年)、《政府采购法》(2003年)、《行政许可法》(2004年)、《公务员法》(2005年)和《反洗钱法》(2006年)等。但是,由于反腐执法力量分散,反腐机构职权有限且不独立,使反腐法律的实际效果大打折扣。中共十八大以来,中国腐败治理战略最为根本、重大的转型在于,新“两手抓”策略的系统推进,即一手抓严厉惩治腐败,降低对腐败的“容忍度”;一手抓将预防腐败纳入腐败治理的“顶层设计”。监察委员会集合分散的反腐机构,秉掌独立于立法权、司法权、行政权的监察权,行使对公职人员履行公职的监督之权,目的在于强化“权力制约权力”,提升预防能力。

(三)从“各自为战”到监察委员会“统领三军”

中国存在行政监察系统、检察院反贪、反渎系统和党的监察系统,在行政监察系统内又包括审计系统和信访系统。由此导致国家反腐资源非常分散、反腐机构执法力量有限、监察范围较窄、监督力度较松等问题,正如学者所言:监督权的“低、散、窄、软、松”直接导致了腐败记录不断被刷新。⑥魏昌东:《国家监察委员会改革方案之辨正:属性、职能与职责定位》,《法学》2017年第3期。其实,中国古代的监察系统也以分散著称,主要分为谏官系统与台官系统,分散的监察力量造成了“台官论谏官、谏官劾台官、台长纠谏官、谏长弹台官、台官攻谏长、谏官击台官与台谏长官相互纠举”⑦虞云国:《宋代台谏制度研究》,上海书店出版社2009年版,第96页。的党争局面。根据现代权力理论,权力是对团体和个人行动的动员。⑧[美]塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华、刘为等译,生活·读书·新知三联书店1989 版,第130页。面对腐败浪潮,反腐机构需要“集中兵力”,监察权需要被统一独立行使,因此,从行政监察到国家监察,实现监察权独立于行政权、司法权、立法权的“第四权”属性是大势所趋。世界著名的监察机构,如瑞典的国会监察机构、芬兰的监察专员公署、新加坡的贪污调查局、香港的廉政公署、美国的联邦调查局等均是独立集中行使监察权的典范。

而且,独立、集中行使监督权是腐败犯罪积极治理主义的要求,魏昌东教授在国内首倡腐败犯罪积极治理主义,他指出积极治理主义以腐败所赖以生存的本源性要素、内生性环境改造为重点,降低社会对腐败的容忍度,增加权力滥用障碍。⑨魏昌东:《积极治理主义提升立法规制腐败的能力》,《中国社会科学学报》2014年10月31日。腐败积极治理主义是总结世界反腐成败的经验之谈,是从“打击型”策略向“预防型”策略的转型。①魏昌东:《贿赂犯罪“预防型”刑法规制策略构建研究》,《政治与法律》2012年第12期。预防型腐败治理策略天然地要求国家监察机关具有集中而强大的监督权力,从而足以制衡日益膨胀的行政权。

二、国家监察委员会职权配置质疑

监察委员会的设立是国家从源头预防腐败、构建腐败预防机制的体制机制创新。实现制度目的,监察委员会需要具备相应职权并能有效行使职权。从《决议》的内容来看,监察委员会享有监督权、调查权、处置权。此三项职权能否满足反腐需要? 能否保证监察权有效行使? 能否实现权力之间的制衡?

(一)国家监察委员会职权配置的现实疑问

1.职权配置能否满足反腐需要:系统论质疑

根据学者的研究,世界性的腐败类型主要有两种:一种为经济支配权力类型;另一种为权力支配经济类型。经济支配权力型腐败多发生于内生性现代化的国家,表现为掌握经济资源的阶层通过贿选掌握政治权力;权力支配经济型腐败常见于应激性现代化国家,表现为政府权力深入经济领域进行寻租。②魏昌东:《腐败治理模式与中国反腐立法选择》,《社会科学战线》2016年第6期。中国的现代化模式属应激性现代化,是依靠政府通过自上而下的推动进行的,因此,中国的腐败问题主要表现为权力寻租。为了遏制权力寻租,政府正在以“壮士断腕”的勇气推进简政放权,缩减政府权力对市场的干预范围。但是,自己控制自己往往是最难的,而且在缺乏反腐法制环境与法治氛围、国家反腐策略缺失的情况下,约束公权力何其难也。

世界反腐专家杰瑞米·波普指出,各国在努力提高政府的治理水准的时候,一直对有可能是所有方法中最重要的这一条思路重视不够,即系统地、有意识地建构本国的“国家廉政体系”,体系之间互相联系,共同服务于国家整体的反腐策略。③[新西兰]杰瑞米·波普:《制约腐败——建构国家廉政体系》,任建明等译,中国方正出版社2003年版,第51页。国家监察委员会作为中国治理腐败的顶层设计,集合了中国重要的反腐力量,应当说,国家监察委员会在中国廉政体系中具有举足轻重的作用。尽管如此,监察委员会仍然只是整个反腐体系的一环。我们可以将整个反腐体系视为一个反腐系统,这个系统包含立法反腐、司法反腐、监督反腐、反腐宣传教育等子系统,每一个子系统都互相联系,共同服务于国家整体的反腐策略。

系统论认为,系统之间存在着能量、物质、信息的交换,以维持系统自身的发展以及系统之间的“能量守恒”,因此系统具有开放性。系统之间以及系统内部各要素之间存在互相联系与互相作用。④[美]贝塔朗菲:《一般系统论:基础发展和应用》,林康义、魏宏森等译,清华大学出版社1987年版,第36页。因此,反腐系统也具有开放性。反腐事业为一庞大系统,纵向上可分为决策系统、执行系统、反馈系统;横向上可分为信息收集系统、信息分析系统、研判与处置系统。无论纵向与横向,系统内部都会形成传入与传出等子系统,以便于获得外界的信息,并作出反应。当前监察委的职权设立体现了一种封闭式反腐思维,即监督、调查、处置三职权封闭式运作,同外界隔离,既没有反腐经验的总结升华,也缺乏反腐策略的顶层设计。

国家监察委员会目前的职权配置,导致其缺乏反腐立法反馈机制与反腐策略制定机制,而且,此种职权配置对于其内部资源的统合也缺乏力量。因为,一个系统要统合内部要素,必须有命令发布机制,具体到一个机构,即为规则制定权。但是,监察委员会还不具备规则制定权。由此形成的困境是:监察委员会对上无法反馈反腐立法的疏漏,对内无法形成“上命下达”的整合,对外无法形成反腐策略的指导。在此困境下,监察委员会既无法统合内部资源,也不能盘活廉政体系。如此的监察委员会能否满足繁重的反腐任务不禁令人质疑。

2.职权配置是否与国家监察委员会地位相称:博弈论质疑

根据《方案》,国家监察委员会是党领导下的反腐败机构。具体来讲,监察委员会通过行使监督权、调查权和处置权来履行反腐职能。但是,从宏观上来看,似乎没有那么简单。设立国家监察委员会是一次重大的政治体制改革,监察委员会可以监督一切行使公权力的人员。从中国的权力架构来看,监察委员会可以监督行政机关与司法机关依法履职,运用监察权制衡行政权与司法权,防止行政与司法腐败。表层为反腐职能,实质为权力制衡,而权力制衡一方面可以预防腐败,另一方面则可以促使公权力合法与合理运行。因此,有学者将监察委员会定位为促进公权“廉能、善治”的独立权力机构。①魏昌东:《国家监察委员会改革方案之辨正:属性、职能与职责定位》,《法学》2017年第3期。所以,通过设立国家监察委员会,中国的权力谱系增加了独立于立法权、司法权、行政权的“第四权”——监察权。在这种情况下,监察权欲发挥制衡其他权力的作用,必然需要同立法权、司法权、行政权进行博弈。那么,什么是博弈? 博弈的目的是什么?

当代博弈论涵盖的内容非常广泛。尽管“博弈”一词一般用来指室内游戏(棋类游戏、桥牌和扑克等),但在博弈论中,这个词应理解为明智的、理性的个人或群体间冲突与合作的情形。对于这些明智的、理性的个人或群体来说,他们的目标通常远比单纯地去击败对手复杂得多。通常,特别是在经济学中,参与者可以某些方式相互对抗;在另一些方面,他们也可通力合作达到某一同样的结果。②[法]克里斯汀·蒙特、丹尼尔·塞拉:《博弈论与经济学》,张琦译,经济管理出版社2005年版,第1页。由此可知,博弈是双方或多方面临利益冲突时寻求利益均衡的过程,即实现帕累托最优。可是,监察委员会的职权是否能够支撑监察委员会同行政机关、司法机关进行博弈? 能否使监察权同行政权、司法权形成均势?

监察委的职权缺乏同行政机关与司法机关博弈的筹码。博弈论主张均衡解,因为均衡意味着在给定的预设条件下,行为者的行为是稳定的。③王水雄:《社会学与博弈论相融合:社会博弈论》,《学术研究》2016年第2期。但是,从“一府两院一委”的权力架构来看,监察委的职权同行政机关与司法机关并不均衡。行政机关与司法机关都拥有规则制定权,这种规则制定权不仅可以在内部产生“上命下达”的功效,而且可以对外部权力进行钳制,从而形成权力之间的均衡。比如,行政机关制定的行政法规与部门规章既可以影响司法机关对于案件的裁判,又会成为立法机关进行相关立法的参考资料;司法机关的司法解释会得到行政机关的遵守,也是补充、解释立法的重要途径。丹麦监察公署的最重要职能即是提出立法建议案,并通过立法建议案实现对行政立法的监督。④See Bent Christensen.The Danish Ombudsman. University of Pennsylv Law Review. Vol.109,1961.监察委缺乏规则制定权,在权力架构中成为“跛脚鸭”,既无法影响立法权,也难以制约行政权与司法权。

(二)国家监察委员会职权配置的逻辑质疑

1.三权运转缺立法建议权依托

缺失监察立法建议权致使监督权“闭环”运行,难彰其效。监察委员会的监督职权是监督、检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守等情况。监督检查涉及对人监察与对事监察两个基本路向,前者是指对一切行使公权力的人进行监督检查;后者是指对公权力运行的过程及产生的效果进行监督与检查。对人监察虽然坚持了监察范围的全覆盖,但其实质却是一种依赖纠举信息的被动监察。因为“全覆盖”带来的结果即是“不告不理”,监察委员会即使合并了行政监察与反贪反渎机构也无力做到对“公权力大军”进行“全方位无死角”的监察,就如同“不冤枉一个好人”即会“放纵坏人”,“不放纵一个坏人”即会“冤枉好人”一样。对事监察理应成为监察委行使监督权的重要方向,更为重要的是,对事监察的核心在于主动监察。对公权力运行的过程可以通过其效能进行反向监察,还可以通过对公权力运行的规则监察,实现公权力运行过程的动态监督,而此两种监察方式都可以主动而为,并不需要耗费巨大的人力、物力,甚至运用一些多媒体技术或计算机技术就可以实现。因此,监督权的行使重在发现公权力运转的制度缺失,而非简单地被定位于纠举贪官。监察委在对事监察过程中发现制度漏洞,理应有向立法机关提出立法建议以弥补不足的权力,但是,监察委目前恰恰缺乏监察立法建议权,从而使监督权“闭环”运行,没有效果。

2.三权运行缺策略制定权统合

如前所述,反腐事业为一经济社会系统性事业,需要集合社会各类资源、集中国家多种反腐权力,形成预防与治理腐败的合力。而要形成以上局面,必须具备整体反腐策略,否则仍然是“各自为政”。通过采取一种整体性的反腐战略,并把一切重要的行动者融入反腐败改革的过程中来,一个国家或地区就能提升把腐败减少到一个可控制的水平的能力。①[新西兰]杰瑞米·波普:《制约腐败——建构国家廉政体系》,任建明等译,中国方正出版社2003年版,第14页。但是,中国国家监察委员会并没有反腐策略制定权。国家监察委员会作为党领导下的整合全国反腐资源的机构缺乏反腐策略制定权的配置,就如同即将上战场的将军仍然没有军权一样。监督权、调查权、处置权的运转缺乏策略的指导,监督资源、调查资源、处置资源缺乏策略的统合。反观廉政指数在世界名列前茅的丹麦,历史上其监察公署在成立短短6年的情况下即通过了5 份年度报告,形成了对于行政权特殊的监督策略与形式。②See Bent Christensen.The Danish Ombudsman. University of Pennsylv Law Review. Vol.109,1961.

三、国家监察委职权配置的域外经验

域外监察机构职权设置可以成为中国监察委职权设立的宝贵借鉴资源。本文选取斯堪的纳维亚地区与亚洲新兴国家(地区)作为借鉴对象。前者是现代监察制度的发祥地,也是世界上清廉指数最高的区域。中国香港、新加坡、韩国作为新兴的现代化国家与地区,较为成功地遏制了腐败,获得世界赞誉。

(一)斯堪的纳维亚半岛的经验

1713年,瑞典国王查理十二世创立了监察使公署,用于监督法律的执行与公务员的履职。1719年监察使公署更名为司法大臣公署,代表国王监督、起诉政府各部部长。直到1810年3月1日,瑞典第一任国会监察使被选出,正、副监察使的产生从国王任命调整为国会专门委员会选举。瑞典监察公署分为司法监察、民权监察和军事监察三个办公室。司法监察的内容是监督法律与条例的遵守情况,军事监察的内容为监督涉及军事的行政法律的遵守情况,民权监察的内容是监督其他涉及法院、公共机构、雇主的法律与条例的遵守情况。③See Lester B.Orfield.The Scandinavian Ombudsman.19 Admin.L.Rev. 7 1966-1967.1974年瑞典宪法规定:国会监察使作为国会的代表机构独立行使监察权,监督政府机关、司法机关履职情况,发现法律与政策的不足,提出立法建议。瑞典国会监察使的立法建议经常得到国会采纳从而被写入法律。④魏昌东:《国家监察委员会改革方案之辨正:属性、职能与职责定位》,《法学》2017年第3期。

芬兰于1919年引入瑞典的国会监察使制度,并于1930年代大幅度扩展了监察使的职权,使得没有任何一项公权力活动可以自外于监察。芬兰的监察使可以监察所有的中央政府机构与地方政府机构、所有的法院以及自我管理的教堂。从20世纪60年代起,芬兰的国会监察使将工作重点从调查、处置转移到立法建议。国会监察使每年都会向国会做年度报告,在报告中会着重指出即将通过的法案存在的反腐疏漏。国会监察使的立法建议会被国会中的宪法委员会详细考虑,并会被邀请就相关立法建议进行口头咨询。⑤See Lester B.Orfield.The Scandinavian Ombudsman.19 Admin.L.Rev. 7 1966-1967.

1956年丹麦国会采纳了建立国会监察使制度的建议,丹麦国会监察使的任务范围相较于瑞典与芬兰要小,其不能监察司法机构与地方政府,其主要监察对象为中央政府机构。但是,同瑞典、芬兰相同的是,丹麦国会监察使被赋予了立法建议权,其可就法律与行政法规中存在的反腐漏洞向国会提出立法建议。⑥See Lester B.Orfield.The Scandinavian Ombudsman.19 Admin.L.Rev. 7 1966-1967.

1952年挪威成立军事监察使办公室。1963年1月1日挪威第一任民权监察使就职,在此之前的1962年6月22日挪威颁布法律赋予监察使监察权力。根据《挪威监察使法》,监察使由国会选举,对国会负责,独立行使监察权。挪威国会监察使同丹麦国会监察使职权类似,主要监察中央政府机构,对于地方政府与司法机构没有监察权。《挪威监察使法》第12条规定,国会监察使必须每年发布一个年度报告,并且在其认为必要的任何时候发布特殊报告。第14条规定,国会监察使的报告应当包含对于公众关心的立法疏漏进行总结与建议。这将成为修改与制定法律的来源,也是其他斯堪的纳维亚国家惯常的做法。①See Lester B.Orfield.The Scandinavian Ombudsman.19 Admin.L.Rev. 7 1966-1967.

(二)中国香港、新加坡与韩国经验

香港廉政公署是世界公认的反腐成效最为显著的反腐机构之一。香港廉政公署成立于1974年,是集合多种反腐职能的独立机构。其职能主要涉及三个方向:监控打击腐败、建构廉政机制预防腐败、反腐宣传教育。分别对应执行处、防止贪污处、社区关系处。廉政公署直接对特区政府行政长官负责。为公众所熟识的是执行处雷厉风行的反腐行动,但是,除了执行处进行的反腐调查与处置之外,廉政公署的另外一个部门——防止贪污处所起的作用也是不可或缺的。防止贪污处每年会展开大约三百次廉政审查,通过政策建言与对策制定的方式帮助政府及公立机构强化制度建设,堵住滋生腐败的制度漏洞。②徐汉明、周凌:《域外反腐监察体制建构模式的评价及启示》,《创新与发展:监察委员会制度改革会议论文集》。从某种程度上说,执行处的反腐调查与社区关系处的反腐宣传均是在防止贪污处建构的反腐机制上运作或指导下进行的。

新加坡是世界上廉洁指数名列前茅的国家。新加坡反贪污调查局是与中国香港廉政公署齐名的反腐监察机构。反贪污调查局成立于1952年,成立之初反腐效果并不显著,其中重要的原因在于:一是成立之初的反贪污调查局内嵌于检察机关,独立性不强;二是反贪污调查局缺乏整体反腐策略与反腐法律的指导。新加坡自治政府于1960年颁布《防止贪污法》,1970年颁布《反贪污(财产罚没)法》。通过两部主要的反腐法律制定了整个国家的反腐策略,赋予反贪污调查局强大的职权,并使其直接对内阁总理负责,大大提升了反贪污调查局的独立性。③徐汉明、周凌:《域外反腐监察体制建构模式的评价及启示》,《创新与发展:监察委员会制度改革会议论文集》。反贪污调查局的工作包括三个方面:一是接受针对公立机构与私营机构腐败的举报;二是对于贪腐举报展开调查;三是审查政府机构的工作制度,提供廉政机制建设建议。

韩国建立了较为完善的监察制度。1963年,韩国将审计院和监察委员会合二为一成立监察院,以履行国家审计和监察职责。监察院地位独立,直属总统管辖,监察院院长直接对总统负责。韩国宪法规定,监察院的主要任务是审计国家决算的收支以及受国家与法律约束的团体的财务,监察国家行政机关及公务员履行职务的情况。④李秋芳、孙壮志等:《反腐败体制机制国际比较研究》,中国社会科学出版社2015年版,第45页;第45页。但由于韩国监察院缺乏规则制定权与反腐策略制定权,导致其运转成效不彰,黑金政治与政党分肥仍时有发生。为了有效预防和控制腐败行为,韩国通过《腐败防止法》建立直接向总统负责的腐败防止委员会,其主要职能在于制定和建议修改政策,提出制度上的改进措施;调查和评估为预防公共机构中腐败所采取的政策措施进展情况;拟定和执行为防止腐败而采取的教育和透明度计划;记录总统提出的有关防止腐败议程;受理对腐败行为的举报等。⑤李秋芳、孙壮志等:《反腐败体制机制国际比较研究》,中国社会科学出版社2015年版,第45页;第45页。

(三)域外监察机构职权设立的借鉴

通过梳理域外反腐监察机构的职权,可以发现:域外反腐监察机构的职权对于“上”,即设立它的机关,有立法建议权或政策建议权;对于“下”,即内部机构与受其监察的对象,可以通过规则或策略制定权实现管理与监督。因此,形成了对上与对下,对内与对外开放的职权设立体系。有学者通过观察域外监察反腐的经验,总结了反腐监察机构工作的四个方向:(1)趋势监控、政策研究与制定;(2)实施制度反腐;(3)反腐教育与宣传;(4)腐败犯罪的惩处机制。并指出,上述反腐监察方向都必须被清晰地落实到反腐监察机构的具体职能中。⑥政策研究与制定被放在了反腐监察机构职权的首位,因为此种权力的确可以起到统合反腐资源,反馈反腐经验的承上启下作用。

另外,立法建议权与反腐策略制定权也保证了域外反腐监察机构可以独立、全面地行使职权。无论是亚洲新兴国家与地区的反腐监察机构,还是斯堪的纳维亚半岛国家的国会监察使制度,它们要行使对公共机构的监督、调查与处置,均必须依赖于最高立法机关或行政首脑的赋权,监察过程中发现的制度漏洞均须向立法机关或行政首脑反馈,制衡行政机关与司法机关需要规则制定权的支撑,反腐宣传、教育与惩处等职能的发挥需要反腐策略的指导。因此,立法建议权与反腐策略制定权是反腐监察机构独立全面行使职权的重要保证。

四、中国国家监察委员会职权配置之应然选择

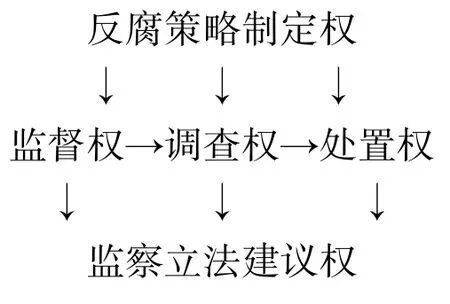

中国国家监察委员会应当配置监察立法建议权与反腐策略制定权。监察立法建议权、反腐策略制定权、监督权、调查权和处置权共同构成监察委员会的新“五权体系”。

(一)监察委员会应增设监察立法建议权与反腐策略制定权

1.监察立法建议权

监察立法建议权是监察委员会在行使“对事监察权”与“对人监察权”过程中,对所发现的国家腐败预防制度漏洞提出立法或修法建议的权力。在中国现行的政治权力架构中,立法权是优位性权力,行政权、司法权、监察权都由其产生,受其监督。因此,监察权并不能制衡立法权,但是,对于监察权在运行过程中发现的法律漏洞,监察委员会应当有权通过反馈机制向立法机关反馈,并提出立法建议。①魏昌东:《国家监察委员会改革方案之辨正:属性、职能与职责定位》,《法学》2017年第3期。

当下中国的腐败类型主要表现为“政治支配经济型”的腐败,核心是权力寻租。对于权力寻租较好的治理办法在于:设定权力清单并依照权力清单加强监管。为此,监察委员会对事监察的主要对象即为公权力机构的权力清单,包括权力主体、运行程序、权力范围、权力对象。监察委要对各公权力部门的权力清单进行合规性与合法性检查,对于不合规与不合法的情形,可以要求公权力部门即行整改,而对于规章制度或立法疏漏,则可以向行政机构或立法机关提出修改行政法规与规章或立法与修法建议。监察委员会对人监察主要体现为两个方面:一是主体用权备案;二是公权力主体的财产与信用申报。因此,监察委对人监察的立法反馈主要在于:建立覆盖各类公权力机关的公职人员用权备案制度,以及覆盖全国金融机构并与国际接轨的公职人员财产申报核实制度,在严密运行财产申报制度的基础上,建构公职人员的社会信用系统,以之作为监督的重点内容。

2.反腐策略制定权

反腐策略制定权是指监察委员会在国家宏观反腐方略指导下,根据国家腐败治理总体发展情况制定国家整体反腐策略与具体反腐策略指南的权力。国家监察委员会所独立行使的国家“第四权”及其在执政党与国家政权体系的集合体架构与定位,要求其必须将执政党关于推进腐败治理的政策全面转化为具体而明确的反腐策略,以之为基础,将所提出的腐败治理策略通过法定渠道转化为国家权力系统的具体策略,这是国家监察委员会主导中国腐败治理事业中的基本使命。经济社会系统性反腐策略应当是:预判各种改革方案的反腐缝隙,研究各种政策措施的反腐疏漏,考察经济社会的反腐承受力与国民对于腐败的态度,借鉴域外先进的反腐经验,从而形成包含政策制定的反腐前瞻性安排、制度反腐疏漏的事后弥补机制、腐败分子的严厉惩处措施等整体性反腐策略。也就是说,在出台重大改革措施、制定经济社会发展规划、修改与制定法律、法规、规章之前,都要将反腐倡廉作为预设目的予以考虑,而且,要论证是否有利于反腐倡廉,最终做到存利去弊,完善决策,未雨绸缪,预防在先。②江泽民:《论党的建设》,中央文献出版社2001年版,第475页。

反腐策略制定权具有对内与对外两种功能。对内功能包含两层内涵:一是指监察委员会在行使监督权、调查权与处置权时运用统一的反腐策略,达成反腐的最大效能;二是国家监察委可以制定反腐规章,统合地方各级监察委员会,实现监察委员会的垂直领导体制。对外功能为指导公权力机关制定内部的廉洁规范,依策略向社会开展反腐宣传教育以及国际反腐合作。

(二)五权之属性、定位与关系设定

在国家监察委员会的新“五权”系统中,监督、调查与处置权是监察权的行动性权力,居于权力系统的主干部分,反腐策略制定权则是监察权的指导性权力,居于权力系统的先导部分,而监察立法建议权则为监察权的检验性与推进性权力,作为对前四种权力分支的总结,具有经验提升的功能。虽然,监察立法建议权主要为监督权运行领域的问题反馈,但是,反腐系统具有开放性,监察委的各项职权互相联系、互相影响,在调查权、处置权和反腐策略制定权运行过程中也可能会发现监督漏洞,形成监察反腐经验。

反腐策略制定权是监察委员会面对反腐局势的积极应对与推进之策的选择与决定权,其可根据需要分配监督、调查、处置三权的资源,也可作为监察立法建议权的资料库。反腐策略制定权是一种整体性权力,监察立法建议权是一种反馈性权力,监督、调查、处置三权为局部性权力,五种权力可以构成一个完整的权力体系,它们的顺序可以如此排列:

五、结语

建立一个良好的国家廉政体系,要求系统地识别一个国家在反腐方面的差距、不足以及补强这些差距,从而把其并入到一个统一的框架里面。①[新西兰]杰瑞米·波普:《制约腐败——建构国家廉政体系》,任建明等译,中国方正出版社2003年版,第56页。将反腐策略制定权与监察立法建议权纳入国家监察委员会的职权体系,正是补强监察委员会的职权,“从消极治理主义转向积极治理主义,加强反腐立法的预防能力建设”,②魏昌东:《腐败治理模式与中国反腐立法选择》,《社会科学战线》2016年第6期。是塑造中国廉政体系的重要步骤。