“综合体制身份”、人力资本与劳动合同签订

——基于2014年中国劳动力动态调查数据的分析

2017-05-11刘丹雷洪

刘 丹 雷 洪

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074)

“综合体制身份”、人力资本与劳动合同签订

——基于2014年中国劳动力动态调查数据的分析

刘 丹 雷 洪

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074)

本文基于以往劳动合同签订影响因素研究中的片面和缺憾,以2014年中国劳动力动态调查数据,考察户籍身份和所有制身份两种体制因素的综合影响、体制因素与人力资本的交互影响。有三个新的发现:第一,户籍身份是导致不平等的主导、主要体制性因素;第二,具有结构意义的“综合体制身份”具有显著影响,且“综合体制身份”呈现出“优势身份”与“弱势身份”的等级差异;第三,由于不同的“综合体制身份”,人力资本的影响呈现出显著的差异性,人力资本一定程度上缩小了“优势身份”与“弱势身份”的差别。由此得出进一步的结论:对于劳动者所获劳动保障的制度性不平等状况,结构性的“综合体制身份”显示出更合理、准确、科学的解释力;体制性因素和市场化因素的交互影响也显示出更合理、准确、科学的解释力;但是市场化因素影响对体制性因素影响的消减是有限的。

雇员;劳动合同签订;综合体制身份;人力资本

劳动合同与每一个劳动者息息相关,劳动合同以契约的形式为更好地保障广大劳动者和用人单位的合法权益、减少劳动争议、建立和谐劳动关系提供了法律依据*李国光:《劳动合同法理解与适用》,人民法院出版社2007年版,第6页。。自中国劳动合同制度颁布实施以来,劳动合同签订率稳步提高*2011年至2014年,全国企业职工劳动合同签订率分别是:86.4%、88.4%、88.2%、88.0%。,但仍然存在劳动者与用人单位建立了劳动关系,却不能签订劳动合同,获得应该享有的劳动保障。关于劳动合同签订的影响因素研究,学界从体制因素和市场化因素两个方面进行了探讨。

一、文献回顾

(一)体制身份因素对劳动合同签订的影响

转型时期中国的劳动力市场不断发展完善,但是受到非经济因素的干扰,劳动力市场的非完全竞争性使中国的劳动力市场既有竞争的一面,也有制度歧视的另一面*严善平:《人力资本、制度与工资差别——对大城市二元劳动力市场的实证分析》,《管理世界》2007年第6期。。中国劳动力市场存在的制度性分割及其衍生的社会不平等中,城乡分割和体制内外“国有—非国有”部门分割一直是主要关注点*张展新:《劳动力市场的产业分割与劳动人口流动》,《中国人口科学》2004年第2期。。不同户籍身份、所有制身份劳动者之间的工资收入、职业地位、社会分层与流动等方面的差异和不平等一直是学者们关注和讨论的重要问题。劳动力市场分割带来的差异和不平等,除了关键的资源分配和社会地位不平等之外,城乡之间、体制内外不同身份劳动者的劳动合同签订、劳动保障获得也存在明显的差异。

1.劳动合同签订的户籍身份差异

尽管户籍制度已不构成农村劳动力进入城镇劳动力市场的直接制度性障碍,然而却仍然像一道无形的

“墙”决定着城市和农村劳动力的不同身份*王美艳:《城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究》,《中国社会科学》2005年第5期。。农民工与城市工两种户籍身份劳动者在工资收入、劳动合同签订、参加或享受养老保险、医疗保险、失业保险等社会福利保障方面均存在很大差异*姚先国、赖普清:《中国劳资关系的城乡户籍差异》,《经济研究》2004年第7期。,非农户籍比农业户籍身份劳动者签订劳动合同、获得健全劳动保障的可能性更大、机会更多、比率更高。2014年末,全国企业职工劳动合同签订率达88%*参见http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/201505/t20150528_162040.htm。,而农民工的劳动合同签订率为38%,农民工中拖欠工资的占8%;“五险一金”的参保率分别为:工伤保险26.2%、医疗保险17.6%、养老保险16.7%、失业保险10.5%、生育保险7.8%、住房公积金5.5%*参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150429_797821.html。。农民工无法或不能签订劳动合同,在劳动中受到的不合理待遇和歧视与农民工的户籍身份密切相关。范雷认为,尽管户籍制度已不构成农村劳动力进入城镇劳动力市场的直接制度性障碍,但在剔除学历等其他因素的影响后,净户籍效应对劳动力进入城镇劳动力市场后的劳资关系具有影响,体现为就业过程中的工资和其他保障上的歧视。*范雷:《城市化进程中的劳动力市场分割》,《江苏社会科学》2012年第5期。姚先国、赖普清对中国劳资关系的分析中发现:中国的劳资关系在不同身份的工人之间存在不容忽视的差异,这类区别对待并不主要是基于工人们的生产力差别,而主要是基于工人们的身份差别——城市与农村的户籍差别。*姚先国、赖普清:《中国劳资关系的城乡户籍差异》,《经济研究》2004年第7期。农民工与城市工两种户籍身份劳动者在工资收入、参加或享受养老保险、医疗保险、失业保险等社会福利保障方面存在很大差异。孟凡强、吴江通过全国调查数据,对劳动合同签订的户籍身份差异进行研究,发现劳动力个体特征差异解释了城乡劳动力劳动合同签订率差异的70.82%,户籍歧视解释的部分占29.18%,在劳动合同签订方面,农村劳动力受到了比较严重的户籍歧视。*孟凡强、吴江:《中国劳动力市场中的户籍歧视与劳资关系城乡差异》,《世界经济文汇》2014年第2期。

2.劳动合同签订的所有制身份差异

改革以来我国城市劳动力市场开始形成,单位体制发生了很大变化,但是单位制度没有完全消失。单位作为一种制度,不仅具有一般制度在变迁过程中所表现出来的惯性,而且其本身在中国城市社会中有很深的根源,在宏观上形成了体制内劳动力市场与体制外劳动力市场的二元分割*武中哲:《双重二元分割:单位制变革中的城市劳动力市场》,《社会科学》2007年第4期。。体制内外的分割,使体制内公有制、体制外私有制身份劳动者在劳动合同签订中存在明显差异和不平等。罗忠勇、尉建文研究国有、民营和私营不同类型单位中的工资福利和劳资关系发现,国有企业沿袭计划经济时期的“低工资,高福利”制度,企业员工的待遇和权益能够得到充分保障;民营企业由于产权特性和规模不大,对劳资关系的处理比较简单粗暴,工人的工资福利较差,并且往往缺乏一套规范、明晰和公正的内部管理制度规定以保证工人的工资福利。*罗忠勇、尉建文:《挫折经历、人力资本、企业制度与城市工人的社会不公平感——以10 家企业工人的社会不公平感为例》,《社会》2009年第2期。徐道稳通过分析企业制度对劳动合同签订的影响,发现相对于国有企业,私营企业的劳动合同签订率较低,签订合同的发生比率为国有企业的61%。*徐道稳:《劳动合同签订及其权益保护效应研究——基于上海等九城市调查》,《河北法学》2011年第7期。刘林平、陈小娟对农民工劳动合同签定的影响因素进行分析,认为企业面临的制度合法性压力显著影响劳动合同签订,距离制度环境最近的国有企业对国家政策的响应程度强,比处于制度压力边缘的私有企业的制度合法性压力更大,劳动合同签订率比私有企业更高。*刘林平、陈小娟:《制度合法性压力与劳动合同签订——对珠三角农民工劳动合同的定量研究》,《中山大学学报》2010年第1期。

(二)市场化因素人力资本对劳动合同签订的影响

市场化因素中,人力资本是学者们研究市场化竞争、分析市场化因素收益价值的代表性变量。人力资本投资与收益率的函数关系是经济学、社会学中的经典命题。新古典经济学认为在完善的劳动力市场中,拥有人力资本越多(受教育水平越高、工作经验越丰富、掌握技能越多),劳动生产率越高,为企业创造价值越多,个人获得的工资回报越高*Becker Gary S, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education, New York: Columbia University, 1964;Ronald G, Ehrenberg and Robert S. Smith, Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Dallas: Scott Foresman and Company, 1982.。社会学家将人力资本理论引入社会分层机制变迁研究中,强调市场经济中人力资本对个人社会地位获得的重要价值*Victor Nee. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism. American Sociological Review, Vol.54(May1989), p. 663-681.。

人力资本理论认为教育和培训是一种私人投资,由于个体接受教育的程度、能力、经验和所受岗位培训与个人劳动生产率之间具有较强相关性,给付不同工作的收入差距体现了对个体获得技能时所支付成本的补偿*刘精明:《劳动力市场结构变迁与人力资本收益》,《社会学研究》2006年第6期。。人力资本对于劳动合同签订的影响主要表现为:劳动者的人力资本越丰富,生产能力越强,越可能创造更多的经济效益,拥有较高的个人市场回报率,企业更可能与其签订劳动合同*刘林平、陈小娟:《制度合法性压力与劳动合同签订——对珠三角农民工劳动合同的定量研究》,《中山大学学报》2010年第1期。;劳动者受教育水平越高、工作经验越丰富,劳动者的维权意识越强,越能把握获取劳动权益保障的机会,与企业签订劳动合同*聂伟:《农民工劳动权益及其影响因素研究——基于珠三角地区农民工的调查》,《湖南农业大学学报》2011年第4期。。

(三)未尽的议题与本文关注的问题

回顾劳动合同签订影响因素研究的现有文献,我们发现已有的研究存在两个被忽略的现象,显出已有研究的某些片面性:(1)关于体制因素对劳动合同签订影响的研究,学者们的诸多研究只是单独或分别考察了一种体制因素的影响,即或考察户籍体制、或考察所有制体制的影响。但实际上,目前户籍体制和所有制体制是同时存在的,而且劳动者的这两种体制身份呈现“交叉”状态。那么,如果只是单独或分别考察劳动者的一种体制身份因素,就没有呈现出劳动者同时具有两种体制身份的客观、复杂状态,难以合理、准确、科学说明体制因素对劳动合同签订的影响。(2)关于体制(或制度因素)和市场化这两个相互排斥因素对劳动合同签订影响的诸多研究,学者们只是单独或分别考察了一个方面因素的影响,即或考察体制性因素的影响、或考察市场化因素的影响。但实际上,目前体制性因素和市场化因素是同时存在的,其影响是同时发生的。那么,如果只是单独或分别考察体制性因素或者市场化因素,就没有呈现出这两方面对目前劳动市场客观、复杂的影响状态,难以合理、准确、科学说明体制性因素和市场化因素究竟如何对劳动合同签订发生影响。

基于上述现有研究的缺憾,本文考察两个问题:第一,目前劳动者客观、复杂的体制身份状态对其劳动合同签订的影响,即实际上同时具有户籍身份和所有制身份,而且两种体制身份呈现“交叉”的状态下,对劳动合同签订具有怎样的影响?客观、复杂的体制身份,使不同身份劳动者的劳动合同签订具有什么样的差异?第二,目前体制因素与市场化因素同时存在的情况下,体制因素与市场化因素中的人力资本,其交互作用对劳动合同签定具有怎样的影响?人力资本对各种不同体制身份劳动者的劳动合同签订,是否有不同的影响?

二、研究设计

(一)数据来源

本文的分析数据来自2014年度“中国劳动力动态调查”(China Labor-force Dynamics Survey,简称 CLDS)数据。CLDS聚焦于中国劳动力的现状与变迁,内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多研究议题,对中国城乡的家庭、劳动力个体开展每两年一次的动态追踪调查。选择调查时其“目前工作状态”为雇员的作为样本,本文实际分析16—65岁的雇员样本为5786个。

(二)研究假设

目前的研究发现,不同户籍身份、所有制身份雇员的劳动合同签订存在差异。但是,雇员的城乡户籍身份与体制内外所有制身份事实上是相“交叉”的,形成了四种不同体制身份:“非农户籍公有制”“非农户籍私有制”“农业户籍公有制”“农业户籍私有制”(下文分别简称“非农公有”“非农私有”“农业公有”“农业私有”)。那么,雇员事实上的四种“综合体制身份”,对劳动合同签订存在什么样的差异性和影响呢?由此,依据雇员的事实体制身份状况和学界的研究结果,本文提出:

假设1:“综合体制身份”对雇员劳动合同签订具有显著影响;不同“综合体制身份”雇员劳动合同签订的可能性由高至低依次为:非农公有、非农私有、农业公有、农业私有。

目前的研究发现,结构性因素的体制身份和市场化因素的人力资本都对雇员的劳动合同签订有影响;但是目前研究是分别关注体制身份与人力资本的单独影响,事实上结构性因素与市场化因素是同时存在、同时发生影响的,即同时、共同作用于劳动合同签订,两个因素可能存在交互作用。那么,事实上同时存在、同时发生影响的结构性因素与市场化因素,对雇员的劳动合同签订产生什么样的影响呢?由此,依据雇员的事实体制身份状况,也依据体制因素和市场因素同时存在的事实及学界研究的结果,本文提出三个假设:

假设2:“综合体制身份”与知识人力资本的交互作用对雇员劳动合同签订具有显著影响;知识人力资本对不同“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响具有显著差异;其影响作用由高至低依次为:农业私有、农业公有、非农私有、非农公有。

假设3:“综合体制身份”与经验人力资本的交互作用对雇员劳动合同签订具有显著影响;经验人力资本对不同“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响具有显著差异;其影响作用由高至低依次为:农业私有、农业公有、非农私有、非农公有。

假设4:“综合体制身份”与技能人力资本的交互作用对雇员劳动合同签订具有显著影响;技能人力资本对不同“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响具有显著差异;其影响作用由高至低依次为:农业私有、农业公有、非农私有、非农公有。

(三)变量说明

因变量:以雇员是否签订劳动合同作为测量指标,对签订劳动合同的赋值为1,未签订劳动合同的赋值为0。

自变量:包括综合体制身份和人力资本两个方面。

综合体制身份指目前劳动者客观、实际的体制身份。鉴于目前劳动者实际上同时具有户籍身份和所有制身份,而且劳动者的这两种体制身份是“交叉”状态,那么劳动者客观、真实的体制身份就有四类:“非农公有身份”“非农私有身份”“农业公有身份”“农业私有身份”。由于这四类体制身份中都包含两种体制性的因素且经交叉形成,那么这四类体制身份就具有了“综合”意义,为了与以往研究中的体制身份相区别,本研究中称这四类体制身份为“综合体制身份”。那么综合体制身份的变量值有四个,简称“非农公有”“非农私有”“农业公有”“农业私有”。

人力资本包含三个变量:一是知识人力资本即“受教育年限”,根据调查问题受教育程度为测量指标,将最高学历转换为对应的受教育年限;二是经验人力资本即“工作年限”,通过调查时间2014年减去第一次工作的时间计算得来;三是“技能人力资本”,以是否获得从事这份工作的资格证书为测量指标,对获得资格证书情况赋值为1,未获得的赋值为0。

考虑到雇员个人特征、从业特征及地区之间经济发展差异对劳动合同签订的可能影响,将其作为控制变量。个人特征包括性别、年龄2个指标;从业特征包括职业、职位和企业规模3个指标;地区因素为工作所在的区域。变量描述统计如表1所示。

表1 变量的描述性分析

三、分析与发现

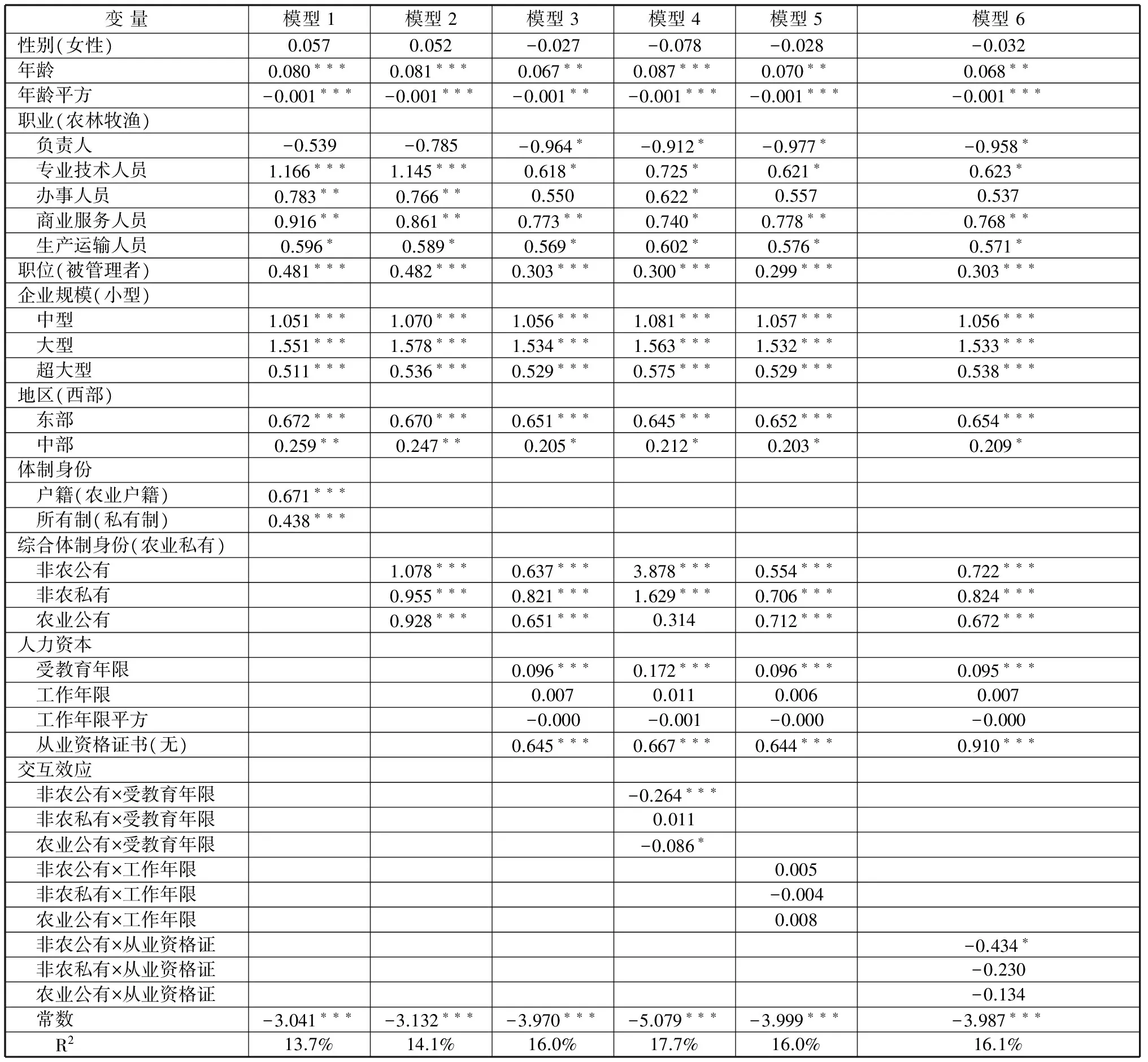

本文建立六个模型,分析“综合体制身份”、人力资本对雇员劳动合同签订的影响(见表2)。控制雇员的个人特征、从业特征和从业地区因素:模型1是户籍、所有制两种身份的分别独立影响模型;模型2是“综合体制身份”的独立影响模型;模型3是“综合体制身份”与人力资本的联合影响模型;模型4、5、6分别是“综合体制身份”与知识人力资本、经验人力资本、技能人力资本的交互作用影响模型。

(一)雇员的特征对劳动合同签订的影响

首先对雇员个人特征、从业特征、地区因素等控制变量的分析(表2)发现:

1.雇员个人特征对劳动合同签订的影响不同

性别变量在六个模型中的影响均不显著,男性与女性雇员的劳动合同签订没有显著差异。年龄影响劳动合同签订存在“非线性”影响,雇员的年龄与劳动合同签订呈“倒U型”曲线关系,即雇员随着年龄增长,劳动合同签订的可能性增加,雇员在34岁时劳动合同签订的可能性最大,但34岁以后随着年龄增长,劳动合同签订的可能性逐渐降低。

表2 劳动合同签订的二元logistic回归结果(N=5786)

注:括号内为参照组;省略标准误;*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

2.雇员从业特征对劳动合同签订的影响有差异

从业特征中,专业技术人员、商业服务人员、生产运输人员与农林牧渔生产人员的劳动合同签订均具有显著差异,专业技术人员、商业服务人员、生产运输人员较之农林牧渔生产人员,签订劳动合同的可能性更高。雇员具有较高的职位,对其劳动合同签订具有显著正向效应,管理人员较之非管理人员签订劳动合同的可能性更高。企业规模对雇员劳动合同签订的影响也具有正向效应,超大型企业、大型企业、中型企业的雇员较之小型企业的雇员,其劳动合同签订的可能性更高。

3.经济发展水平高的地区,雇员劳动合同签订的可能性更高

地区之间,东部、中部地区的雇员较之西部地区的雇员,其劳动合同签订的可能性更高,说明经济发展水平高的地区,劳动合同制度的贯彻实施更加到位。

(二)雇员“综合体制身份”、人力资本对劳动合同签订的影响

1.雇员体制身份对其劳动合同签订有影响,劳动合同签订存在着“综合体制身份”的差异性

分别独立分析雇员户籍、所有制两种体制身份对其劳动合同签订的影响(模型1)发现:非农户籍雇员较之农业户籍雇员,其劳动合同签订的可能性高1倍;公有制身份雇员较之私有制身份雇员,其劳动合同签订的可能性高55%。这表明,非农户籍比农业户籍、公有制身份比私有制身份雇员劳动合同签订的可能性更高,这一结论与学界相关研究的结论是一致的。

综合分析雇员事实上同时具有的两种体制身份即雇员“综合体制身份”对其劳动合同签订的影响(模型2)发现:雇员“综合体制身份”对其劳动合同签订有影响;雇员事实上的不同“综合体制身份”,显示出其劳动合同签订的显著差异,非农公有雇员、非农私有雇员、农业公有雇员劳动合同签订的可能性,分别比农业私有雇员高出1.94倍、1.60倍、1.53倍;劳动合同签订可能性最高的是非农公有雇员,其次为非农私有、农业公有雇员,农业私有雇员劳动合同签订的可能性最低,假设1被证实。这说明劳动合同签订存在着“综合体制身份”的差异性。

2.雇员人力资本对其劳动合同签订有影响,并一定程度上抑制了“综合体制身份”的影响作用

加入人力资本变量,分析雇员人力资本、“综合体制身份”对劳动合同签订的影响(模型3)发现:人力资本对雇员劳动合同签订有一定影响;其中雇员知识人力资本对劳动合同签订具有正向效应,受教育年限越高,劳动合同签订可能性越高;雇员技能人力资本有助于签订劳动合同,有技能证书雇员其劳动合同签订的可能性,是没有技能证书雇员的1.9倍。

加入人力资本变量后,雇员的综合体制身份对其劳动合同签订仍然有一定影响;不同综合体制身份雇员的劳动合同签订仍具有显著差异,非农公有雇员、非农私有雇员、农业公有雇员劳动合同签订的可能性,分别比农业私有雇员高出0.89倍、1.27倍、0.92倍。但比较模型3与模型2我们发现:模型3在加入人力资本变量后,“综合体制身份”的影响作用有所降低,非农公有雇员、非农私有雇员、农业公有雇员较之农业私有雇员,其劳动合同签订的可能性分别降低105%、33%、61%。这表明:在人力资本和“综合体制身份”同时存在的情况下,人力资本在一定程度上抑制了“综合体制身份”对劳动合同签订的影响作用。不过,人力资本的这种抑制作用,对于四种“综合体制身份”雇员是否有差别,还需要通过人力资本与“综合体制身份”交互作用的分析来显示。

(三)雇员“综合体制身份”与人力资本的交互作用对劳动合同签订的影响

1.知识人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响作用有差异

分析雇员“综合体制身份”与知识人力资本(受教育年限)的交互作用对其劳动合同签订的影响(模型4)发现:知识人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响是不同的。受教育年限增加一年,农业私有雇员劳动合同签订的可能性提高18.8%(exp0.172-1);农业公有雇员劳动合同签订的可能性提高9.0%(exp(-0.086+0.172)-1);非农公有雇员劳动合同签订的可能性降低8.8%(1-exp(-0.264+0.172))。这表明:知识人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响作用有差异,对农业私有雇员影响的正效应最大、最有利,其次是对农业公有雇员影响的正效应;对非农私有雇员没有显著影响。对非农公有雇员的影响是呈现负效应,这个现象可能由于其它因素抑制了知识人力资本的影响作用。由此,假设2部分被证实。

2.经验人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响作用没有显著差异

分析雇员“综合体制身份”与经验人力资本(工作年限)的交互作用对其劳动合同签订的影响(模型5)发现:雇员“综合体制身份”与经验人力资本的交互作用,对其劳动合同签订没有显著的影响;对于不同“综合体制身份”雇员的劳动合同签订,经验人力资本的作用没有显著差异。假设3被证伪。

3.技能人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响作用有差异

分析雇员“综合体制身份”与技能人力资本(从业资格证书)的交互作用对其劳动合同签订的影响(模型6)发现:技能人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响是不同的。农业私有雇员中劳动合同签订的可能性,有从业资格证书者是没有从业资格证书者的2.48倍(exp(0.910));非农公有雇员中劳动合同签订的可能性,有从业资格证书者是没有从业资格证书者的1.61倍(exp(-0.434+0.910));但是,技能人力资本对非农业私有、农业公有雇员的劳动合同签订没有显著影响。这表明:技能人力资本对四种“综合体制身份”雇员劳动合同签订的影响作用有差异;对农业私有、非农公有雇员都具有正效应的影响,其中对农业私有雇员的正效应影响大于非农公有雇员,即对农业私有雇员的劳动合同签订更有帮助;对非农业私有、农业公有两种“综合体制身份”的雇员都没有显著影响。假设4部分被证实。

四、研究的结论

综上所述,本文较之以往的研究,获得了一些新的发现:

(一)雇员的劳动合同签订,户籍身份是导致不平等的主导、主要体制性因素。比较户籍身份与所有制身份对雇员劳动合同签订的影响作用,雇员的户籍身份对其劳动合同签订的影响作用更大,是影响劳动保障资源分配的主导、主要体制因素,即决定户籍身份的城乡二元分割的制度性安排,是劳动保障资源不平等分配的主导、主要作用。

(二)雇员的劳动合同签订,受到具有结构意义的“综合体制身份”的影响,且“综合体制身份”呈现出“优势身份”与“弱势身份”的等级差异。事实上劳动者的体制身份是户籍身份、所有制身份同时依附的,这两类体制身份自然形成一定的排列组合,由此成为具有结构意义的“综合体制身份”。不同“综合体制身份”雇员的劳动合同签订具有显著的差异,而且显出差异的等级:非农公有雇员是“优势身份”,非农私有雇员是“次优势身份”;农业公有雇员是“次弱势身份”;农业私有雇员是“弱势身份”。这说明雇员劳动合同签订的差异、不平等,真正显示体制因素影响作用的是“综合体制身份”。

(三)雇员的劳动合同签订,由于不同的“综合体制身份”,人力资本的影响呈现出显著的差异性,人力资本一定程度上缩小了“优势身份”与“弱势身份”的差别。“弱势身份”者的人力资本对其劳动合同签订具有更大的正向影响效应;其中,知识人力资本(受教育年限)能够显著提高“弱势身份”、“次弱势身份”雇员劳动合同签订的可能性;技能人力资本(从业资格证书)对“弱势身份”雇员劳动合同签订的正向影响效应更大。由此表明:在体制因素存在的情况下,市场因素即人力资本对雇员劳动合同签订仍然有影响作用,且市场化程度高,人力资本因素的影响作用更明显。由此也说明:人力资本因素一定程度上抑制了“综合体制身份”的影响作用,能够缩小“优势身份”与“弱势身份”雇员劳动合同签订中的差别。

依据以上发现,本文可进一步得出以下几点结论:

(一)劳动者所获劳动保障的制度性不平等状况,结构性的“综合体制身份”显示出更合理、准确、科学的解释力。劳动者实际上的体制身份是具有一定结构意义的“综合体制身份”,那么,真正影响劳动者劳动合同签订的体制因素,是劳动者的“综合体制身份”。由此,劳动者客观、结构性体制身份——“综合体制身份”,为我们研究劳动力市场资源分配中体制性因素的影响,提供了一个新的分析、解释的视角。以“综合体制身份”的考察、分析,能够避免分别、割裂解释体制性因素影响的一些片面性,能够更合理、准确、科学地说明体制因素对获得劳动保障制度性不平等的影响。

(二)劳动者所获劳动保障的各种不平等状况,体制性因素和市场化因素的交互影响显示出更合理、准确、科学的解释力。在事实上同时存在的体制因素和市场因素的情况下,真正影响劳动者劳动合同签订的,是体制因素和市场因素的共同影响和交互影响,特别是结构性的“综合体制身份”和人力资本因素的共同影响和交互影响。由此,“综合体制身份”和人力资本因素的共同影响和交互影响,为我们研究劳动力市场资源分配中体制性因素、市场因素的影响,提供了一个新的分析、解释的视角。以“综合体制身份”和人力资本因素的共同影响和交互影响的考察、分析,能够避免分别、割裂解释体制性因素、市场因素影响的一些片面性、偏颇性,能够更合理、准确、科学说明体制因素、市场因素对获得劳动保障的影响,也可进一步解释在不同“综合体制身份”的劳动者中,人力资本对获得劳动保障差异的影响。

(三)劳动者所获劳动保障的不平等状况,市场化因素影响对体制性因素影响的消减是有限的。尽管市场化因素的人力资本因素能够增加“弱势身份”雇员劳动合同签订的可能性,一定程度上缩小了劳动合同签订“综合体制身份”的差异。但可以看到,人力资本因素的影响作用是有限的,在体制性因素客观存在的不完全竞争的劳动力市场中,劳动保障资源分配中的歧视、不公平是无法完全消除的。因此,实现劳动保障资源乃至所有劳动力市场资源的公平分配,需要从根本上解决户籍、所有制的制度问题。

(责任编辑:陆影)

2017-01-17

刘 丹(1986—),华中科技大学社会学院博士研究生,主要研究方向为社会问题。 雷 洪(1954—),华中科技大学社会学院教授、博士生导师,主要研究方向为社会问题。

本文系北京郑杭生社会发展基金会·杭州国际城市学研究中心学子项目“劳动合同制度信任与城市劳动力市场治理——对武汉市500名企业职工的调查分析”(项目编号:14ZHFD08)的阶段性成果。

D922.52

A

1003-4145[2017]05-0100-07