磨刀不误砍柴功

2017-05-08高博文

高博文

2014年我曾参加在保加利亚举行的航天模型世锦赛S3A伞降模型火箭项目的角逐,由于决赛时火药受潮,仅获得个人第三名,与金牌擦肩而过。

为了备战2016航天模型世锦赛,开赛前最后一个暑假我在启蒙老师任辉教练的带领下,来到江西吉安航校参加航天模型世锦赛集训。在这次集训中,我学到了制作降落伞、改造发动机、模型回收等方面的知识。在世锦赛上,正是这些知识助我获得了S3A伞降模型火箭项目的个人冠军。下面,我把自己的收获和经验分享给大家。

由于比赛使用的模型火箭箭体是成品,因此集训时主要是攻克降落伞制作、发动机改造、组装及模型回收等方面的问题。

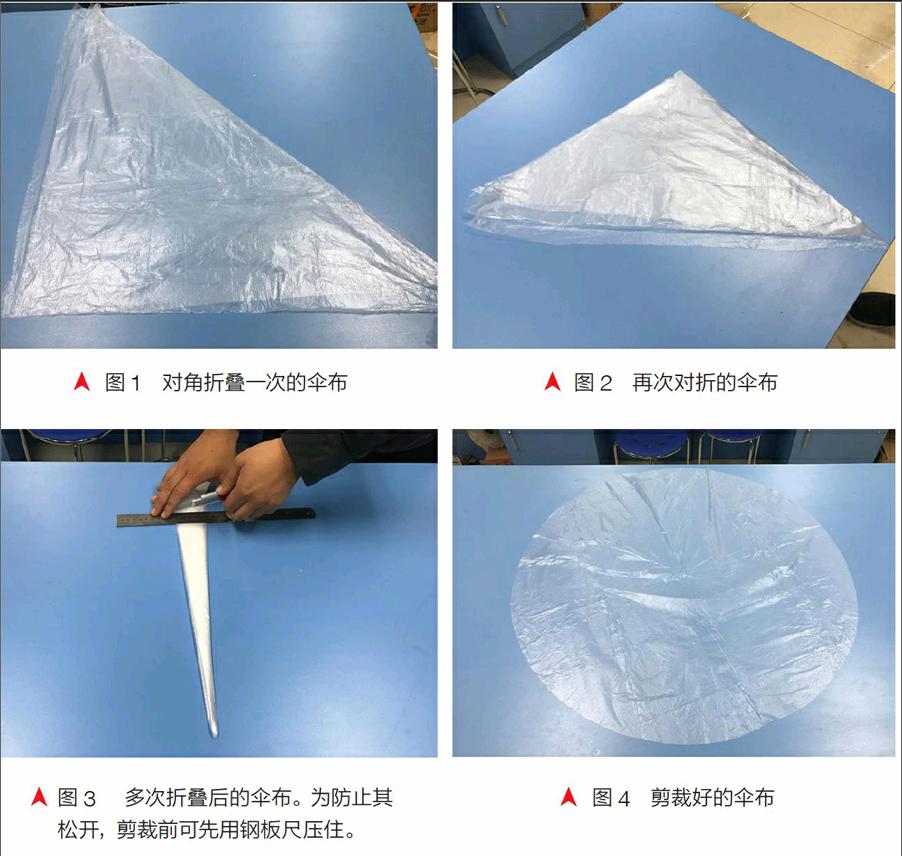

降落伞通常采用塑料布制作。这种材质重量轻、易折叠,但韧性较差、容易变形。具体做法是:选取一块尺寸合适的方形伞布,对折叠成三角形(图1);然后将三角形的两边再次对折(图2);最后将折叠边用剪刀剪出半圆弧。为方便剪裁出降落伞的弧度,建议多折叠几次再剪裁(图3)。这样即可得到一个近似圆形的伞布(图4)。为更精确地剪出圆弧,最好先在材料上用铅笔划出剪裁线。

在剪好的塑料布上等分出20个点(即每隔18°确定一个点),用于粘接伞线。在粘接伞线时,应注意两点:

1.粘接后的伞线长度要一致。这样伞打开后,上升气流拉扯伞的力度才能平均分配到每根伞线,保证伞线或伞布不会被扯破。而且,相同长度的伞线可保证模型火箭在空中自由下落时降落伞不会倾斜,遇到气流后能让模型的滞留时间更长(图5)。

2.使用透明胶带粘接伞线前,要先将伞线一端弯出一个圈,再粘在伞布上。这样可有效增大伞线粘接的摩擦力,保证其不会因拉力过大而脱落(图6)。粘线过程要非常仔细,因为伞布很薄,所以必须一次粘接到位。一旦粘错,再撕下胶布时很容易扯坏伞布(图7)。

另需特别说明的是,模型火箭比赛中经常会出现缠线问题,究其原因,就是没有按顺序粘接伞线,导致粘好的线交错在一起(图8)。为防止出现这个问题,可自制一个小型集线器(图9)。方法是:先剪出一块圆形塑料片,尺寸不宜过大,再沿着圆边扎出穿线孔。使用时,可将叠好的降落伞伞线按顺序依次穿过集线器,再与头锥箭体相连。

此外,为减少静电和摩擦,一定要在降落伞的正面、背面及伞线上撒一些爽身粉,并涂抹均匀(图10)。

降落伞准备好后,开始叠伞。对于一般日常训练来说,叠伞方法通常为:一手揪住伞心,另一手从伞心开始将降落伞捋成细条,然后将细条形伞布正反各对折一次。这种叠法虽然简单,但每次折叠会产生较大误差,且折叠后的伞布容易与伞线缠绕在一起,影响开伞,并不适合国际大赛时使用。而在集训时,我学到了一种新的叠伞方法:

先将平铺的伞布对折成扇形(可参考剪裁降落伞折叠步骤,图11),再将一边的伞线捋直攥在一起;然后将伞线向伞布方向对折,并呈“8”字平放在扇形伞布上(图12);接下来,两手分别拿起降落伞的上下两端向中间折叠(图13);最后,再向内对折一次,以便将伞线包裹在降落伞内(图14)。这样可避免组装时,因降落伞压住伞线而导致无法开伞的情况。需特别说明,折伞时切勿将伞布压得太瓷实,否则降落伞打开后无法展开成完美的半球形,甚至可能出现无法完全展开的情况。

长时间贮存的发动机容易出现火药受潮问题,导致点燃后发动机动力不足,无法将模型火箭推至规定高度甚至发生哑火。为此,需要用镊子从发动机装药一端取下火药室的盖片(图15),然后将火药倒出并捣碎成粉末(图16),再重新装回火药室、盖上盖片,并轻轻压实。操作时必须注意周围环境不能有明火,以保证安全。

为防止发动机反喷的火药烧坏箭体,需要制作一个保护装置。具体方法是:将发动机反喷处(装药一端)的外侧皮用刀剥离一层,切割宽度距端面3mm左右(图17);然后将一块方形纸沿削掉皮的发动机外侧粘一圈。装好的保护装置外观很像“小烟囱”(图18)。至此,发动机的改造便完成了(图19)。

组装伞降模型火箭前,还需准备一块泡沫活塞,用以在发动机反喷时推出降落伞。活塞块横截面积应略小于箭体横截面积,厚度为1cm左右。装好后的活塞块不能太紧,否则反喷力度不够时无法推出降落伞;也不能太松,否则反喷的火焰会直接烧坏降落伞。

将降落伞用连接线与头锥及箭体连接好后,即可开始组装。组装时,按照先放入活塞块、再放降落伞、最后放连接线的顺序。实际操作时,还应在降落伞外侧包裹一层锡箔纸,以进一步阻隔反喷火药的热量(图20)。

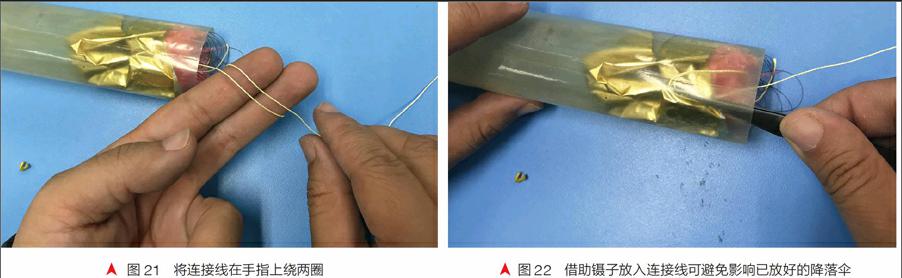

装连接线时要特别注意,一定不能随便放入箭体,否则极易和降落伞线缠绕在一起。正确的方法是:将其在两根并紧的手指上缠绕两圈(切勿缠绕过紧,图21),然后用镊子夹住缠好的线圈小心地塞入包裹降落伞的锡纸与箭体间(图22)。

装好连接线后,就可以将头锥盖上了。盖好头锥后,再将发动机装在箭体底部。为防止发动机工作时钻进箭体内,还需用胶带在发动机底部(点火端)缠绕几圈(图23)。

至此,模型火箭的组装全部完成。

集训期间除了每天练习组装箭体外,我还在外场练习回收模型火箭。航天模型是一個多人团队协作才能完成的项目,每位队员既要在自己的比赛项目上拼博,也要为其他比赛队员回收模型。当模型火箭升空后,就不再受人控制。为了保证器材回收顺利,助手需要懂得观察风向并选择正确的站位。

通常情况下,一组回收队员至少由2-4人组成,以模型发射架为中心,呈扇形散开。因为即使在微风天气使用A级发动机的模型火箭都可能飘至一二千米外,所以为保证及时回收,队员会先在1千米远的下风处站好(图24)。而新手回收模型火箭时,很容易出现一直盯着天上模型跑的情况,这样做有一定危险性。由于航天模型比赛场地通常为视野开阔、人烟稀少的荒野,地面可能有暗坑,一旦绊倒很容易受伤。因此在比赛前,应充分观察场地的地形地貌;回收时,应根据风向预判出模型的移动方向,在保证安全的前提下,人员应提前朝模型落点移动(图25)。

与在国内训练时不同,乌克兰世锦赛场地的情况更为复杂,赛场外围既有浅沟也有山坡,而山坡后便是广阔的荒野。回收模型时如果运气不好,箭体落入河流或者灌木丛,成功回收的概率便微乎其微。

为此,教练组根据风向,安排小组成员布下了三道防线:第一道在比赛区域外围,负责通报模型火箭发射、开伞情况、飞行方向及近距离的回收工作;第二道在山坡顶上,负责山前和山后的联络沟通、传递模型火箭飞行情况以及山坡区域的火箭回收;第三道布在山坡后面的广阔区域,是回收的最后一道防线,也是最辛苦的一道防线(图26、图27)。

由于2016航天模型世锦赛的赛制与国内比赛不同,初赛要赛三轮,却只允许使用两枚模型火箭。这就意味着第三轮比赛时要现场完成前面介绍的组装步骤。因此,必须熟练掌握这些步骤。经过反复训练,我已经能独立完成模型火箭的组装,这也是我顺利进入决赛的因素之一。而另一重因素就是需要在比赛时间内回收模型火箭。在队友的帮助下,我也顺利做到了。最终,我以三轮满分的成绩挺进决赛。

决赛时间仅为15分钟,且一轮定胜负。当我按下点火开关的瞬间,模型火箭嗖地一声笔直地冲向天空,我的心也随之提起。当看到降落伞顺利开伞时,我激动地跳了起来。而与我竞争的塞尔维亚选手的降落伞却没有成功打开,被判失败。这样,我终于赢得比赛,为中国队赢得了一枚宝贵的金牌。

本届航天模型世锦赛中,我除了收获成绩外,更重要的是学到了模型火箭的相关知识和制作技巧。而事实也证明,只有努力学习、夯实基础、提高动手能力,才能在比赛中胸有成竹,避免出现低级错误。此次备战世锦赛的经历,将督促、激励我在航模路上走得更远。