印度人民党:因何而强

2017-05-04毛克疾

毛克疾

尽管印度人民党在2014年的全国大选后组成了1984年以來首个单独多数政府,但印人党却仍无法获取印度联邦院(议会上院)的多数席位。然而,今年3月上旬印人党在北方邦立法会选举的胜利则发出了新的强烈信号:印人党在印度一党独大的时代可能真的要降临了。虽然印人党目前仍无法把北方邦大胜立刻转化为在联邦院中的优势地位,但凭借北方邦拥有的多达31名的联邦院议员席位,印人党的优势将随着联邦院两年一次的换届(每次改选三分之一)而逐渐显现。

印人党强大的政治能量来源于其背后的国民志愿团体系。志愿团所提供的组织和意识形态战斗力,再加上莫迪的“发展主义”所提供的合法性,使得印人党相对于印度其他政党的优势地位很可能会进一步巩固。

国民志愿团带来的严密组织和意识形态战斗力

印人党能够在激烈的竞争中脱颖而出,“国民志愿团体系”为其提供的组织架构功不可没。印人党背后的志愿团有着庞大而严密的全国性组织:以印度教民族主义为意识形态,以数万专职干部为核心,志愿团在全国城乡发展了5万多个活跃的支部,吸收了超过600万名志愿者,并建立了包括印度工人联合会、印度农民联合会、妇女志愿团、全印学生总会、全球印度教大会等在内的社会组织。

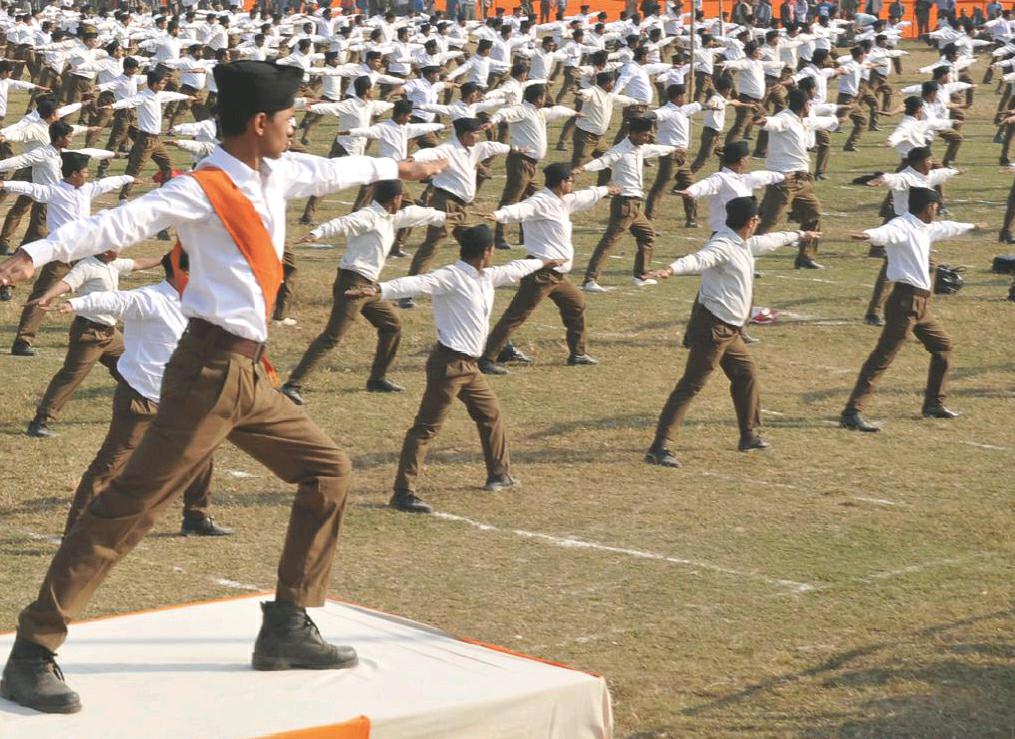

2017年1月14日,印度加尔各答,国民志愿团的参加者举行集会,一起做操。

反观印人党的对手,有的具有全国性的组织,但却没有统一的意识形态内核,如国大党;有的具有意识形态核心,但活动范围却局限一隅,如湿婆军、泰卢固之乡党等地方政党;有的既有全国性机构也有意识形态内核,但却没有广泛的民意基础,如印度共产党等左翼政党。在这种情况下,依托志愿团的印人党就获得了极大的优势:以改良后的印度教民族主义为意识形态核心进行对内整合与对外宣传;通过全国性树状组织进行人力、物力、财力的全国性调配;通过庞大的附属组织体系进行广泛的群众工作和政治动员。

志愿团对于印人党更为关键的支撑来自干部队伍。国民志愿团的专职干部政治素质较高。一般来说,志愿团的专职干部必须是志愿者中经历过多重考验的印度教民族主义者,其中一项基本要求便是要宣誓为组织奋斗终身,且终身不婚——莫迪本人在18岁与妻子相处三个月后就一直过着独身生活。志愿团的专职干部有着很强的奉献精神,他们往往不领取工资和福利,仅靠生活补贴过活;他们还以印度教苦行僧的要求节制饮食、娱乐,这也是印人党领导层得以维持“廉洁奉公”形象的原因;这些干部常常要负责多个支部组织的协调工作,还常常被外派、借调到志愿团的附属组织中,这就使他们具备了过硬的组织能力。莫迪本人就曾是志愿团的外派干部,而除他之外的印人党高层也大多具有志愿团背景。正因为以上的因素,印人党的组织也具备着更强的政策执行能力,这使其得以实施更为灵活精准的策略。

志愿团转向政党政治:并非一蹴而就

既然国民志愿团能为印人党提供如此强大的支持,那为什么印人党直到最近几年才强势崛起呢?其实,志愿团和印人党的政治合作关系并非一蹴而就,而是志愿团多次转型的结果。

国民志愿团1925年创立,其宗旨是通过印度教徒的个人修行达到印度斯坦社会团结和印度文明复兴的目的。然而,和其他民族主义组织大相径庭,志愿团创始人赫德格尔严重怀疑和排斥政党政治,认为这些活动使人工于心计、自甘堕落,因此最初的志愿团对于自上而下的国家建设和政治动员并不热心。与此相反,志愿团致力于自下而上的推进工作,在全国各地设立了众多的支部,以对其信徒个人进行宗教灌输、体能锻炼和意志塑造,来达到整合印度社会文化的目的。

然而由于其强烈的印度教民族主义色彩和潜在暴力倾向,志愿团曾于1947年被禁。在圣雄甘地遭印度教极端分子(志愿团成员)暗杀以后,印度政府逮捕了志愿团首脑,并于1948年颁布了第二次取缔令。虽然此后志愿团恢复行动自由,但作为交换条件,其只能作为“文化组织”存在,严禁插足政治。除了组织限制以外,意识形态因素也是印度教民族主义团体当时难获广泛政治支持的原因。

直到上世纪90年代初国大党颁布《曼德尔报告》,印人党和志愿团才迎来转机。国大党的这份报告旨在通过配额优惠、财政补贴等方式扶持包括贱民在内的“列表种姓”、包括部落民在内的“列表部落”和包括大量中低种姓的“其他落后种姓”。但是,这却损害了印度中产阶级和中上层种姓在考学、招工领域的利益,在失望之下他们开始大规模转投主张取消优惠政策的印人党。与此同时,1990年以后频发的宗教骚乱和社群矛盾——如由拆毁巴布里清真寺而引发大规模暴乱的“摩罗回归运动”等,也使得很多印度教信众转向印度教特色鲜明的印人党和志愿团。

在这样的背景下,代表了中上层种姓的“婆罗门(教士)”和中产阶级的“班尼亚(小商贩)”就成了印人党依赖的基本盘。因为这些群体的文化保守和宗教传统倾向也与志愿团的意识形态兼容,他们也逐渐成为了志愿团的核心力量。但直到2013年志愿团才显露出明确的政治意图,宣布将开始主动利用其支部、志愿者和附属社会组织为印人党夺取全国政权服务。值得注意的是,这也是志愿团第一次明确表示要把“个人—社会—国家”的个人修行与“国家—社会—个人”的争取政权结合起来,正式统一“自下而上”和“自上而下”的路线。

莫迪的“发展主义”与党团矛盾

既然“自上而下”和“自下而上”双管齐下能够发挥最佳效果,那为什么志愿团直到2013年才最终明确宣布全面支持印人党?原因在于此前印人党的政策目标与志愿团“改造社会”的目标并非完美兼容。例如,志愿团要求取消“分裂社会”的种姓配额和少数族群优惠政策,但是迫于选票压力印人党必须对这些政策采取策略性支持;志愿团要新建印度教神庙,但是印人党为了不激怒其他族群大多采取模棱两可的平衡政策。一方面,如果志愿团贸然全面支持印人党,则会导致其内部分裂,尤其是那些忠于“印度教民族主义”的核心成员极有可能选择退出;另一方面,印人党如果贸然全面倒向志愿团,狭隘的印度教民族主义不但很难赢得选民的广泛支持,还有可能因志愿团的一些极端表现而带来严重的负面效果。

当前,莫迪的“发展主义”暂时调和了印人党和志愿团之间的矛盾。莫迪的“发展主义”是强调增量的“做蛋糕”理论,而不是强调存量的“分蛋糕”理论,因此印人党的政策就得以绕过了复杂的现存利益格局。例如,虽然志愿团在意识形态上强调“印度教社群大团结”,但并没有提出相应的经济和社会措施加以落实,但是莫迪却试图通过发展大型基础设施和劳动密集型产业来践行志愿团的普惠式理想。在这种情况下,印人党一方面利用志愿团提供的干部、志愿者、群众组织和支部获得严密的组织和强大的意识形态战斗力,另一方面通过强调深化改革、发展经济带来的“绩效合法性”广泛吸引选民支持,扩大群众基础。

然而值得注意的是,虽然莫迪凭借“发展主义”化解了党团之间的主要矛盾,但是这并不意味着党团之间能够全面消除分歧。近年来,随着印人党执政基础的扩大,印人党和志愿团两边都已经出现了不少质疑和反对声。例如,志愿团内的坚定印度教民族主义者认为莫迪的政策对于印度穆斯林、基督徒和外国人过于软弱,如果莫迪继续实施这种“投降主义”,印人党就将失去它原有的鲜明特色;同时,印人党内也有人认为莫迪过于依赖志愿团,导致印人党背上了“极端主义”的黑锅。另外,莫迪的发展主义也不可避免地触及了一些志愿团附属群众组织的利益。一些宗教色彩浓厚的地方联盟小党也出现了背离人民党的举动。

当党内出现质疑和否定的声音时,印人党还是体现出了很高的组织纪律性,在莫迪和志愿团首脑的推动下“清党”举动并不鲜见。例如,果阿邦的志愿团领导人就曾因为反对印人党给基督徒建设教堂的宽容政策而被志愿团开除。这虽然表明莫迪有能力执行党纪,但是这种举动无疑会伤害印人党赖以立业的印度教民族主义核心。当前,印人党面对其传统竞争对手已经取得了明显的优势,但如何在广泛争取支持、落实经济发展的同时,保持其组织性和意识形态统一性也将是莫迪执政的最大挑战。

(作者为国家发改委国际合作中心研究分析员)