吴奔星和柳无忌的“天津旧事”

2017-05-04吴心海

吴心海

1992年5月2日,著名诗人、旅美英语文学教育专家柳无忌在美国加州写给吴奔星的一封信中说:

奔星我兄:欣接四月十一日来函,知我兄近况,所云抗战前在天津旧事,恍若隔世矣。

关于《人生与文学》,南开大学图书馆缺一册,正好我在加州大学(柏克莱)看到此期,曾请人复制寄去补全。大作登在何期,则已早无影象矣。

信中所说的刊物《人生与文学》,由柳无忌、罗暟岚等主编,先后出版了十期,其中一卷出了六期,二卷出了四期,先是月刊,后来成为季刊,出至1937年4月。“南开大学新闻中心”所编《永续的学脉——南开大学学科发展历程》(见《从此开眼看世界——南开外语学科九十年》一节,天津:南开大学出版社,2009年10月,66页)中指出:

《人生与文学》于一九三五年四月创刊,填补了当时华北一度无大型文艺期刊的空白,曾在津门乃至北方文坛引起颇大反响。时任清华大学中文系主任的朱自清教授对柳无忌教授等办社、编刊活动,极为赞赏和支持。京沪等地一些诗人、作家也极为关注,有的还寄来文稿,如曹葆华、赵景深、辛笛、吴奔星的诗作和徐盈的小说等。英文系师生更是有二十多人在上面发表文作。

先父吴奔星生前寻觅发表在《人生与文学》上的诗作,除了去信询问柳无忌先生外,还委托友人和研究生查询,可惜都没有结果,留下遗憾。直到后来我为先父编选《暮霭与春焰——吴奔星现代诗钞》(北京:昆仑出版社,2013年),才通过各种渠道找到他发表在《人生与文学》上的诗作,即一卷三期的《流水音》、《墙》,一卷四期的《模糊的倩影》,一卷五期的《我所思兮》以及一卷六期的《秋祷·外二章》。

据我所见的原版刊物,一卷三期要目上的“诗选”为四家,依次为赵景深、曹葆华、吴奔星和辛笛,具体目次上的诗选还有罗喉、胡立家、柳无忌、曹鸿昭其他四家。吴奔星的诗作除了分为四节三十八行的《流水音》外,还有八行的短句《墙》,分量确实比较重,编者作为要目推荐,顺理成章,当然,编者也有推介首次发表作品的作者的可能性。一卷四期要目刊出的“诗选”四家,则以吴奔星为首,其他三家依次为曹鸿昭、周健、紫扬。一卷五期,未见要目,从目次上看,“诗选”部分仍以吴奔星的诗作《我所思兮》为首,其余七家依次是可可、张秀亚、评(只有目次上有作者字样,正文漏作者——笔者注)、立家、鸠德(译诗)、施乘、曹鸿昭(译诗)。至于一卷六期的“诗选”则有诗家七人,依次为赵景深、啸霞、紫扬、吴奔星、曹鸿昭、叶均和立家。

当然,柳无忌信中所云“天津旧事”并非仅限于《人生与文学》。其实,早在《人生与文学》杂志创刊前,柳无忌就在自己主编的《天津益世报》《文学周刊》推出过吴奔星的新诗作品,其中1935年2月27日“新诗专号”的头条,就是后者的《废宅》,而1934年12月5日《文学周刊》第四十期“朱湘纪念专号”上,则有《吊诗人——为朱湘先生逝世周年而作》,据当天报纸上的“编后”,专号上所有作者的稿费都捐献给了拟议成立的朱湘遗孤教育基金。

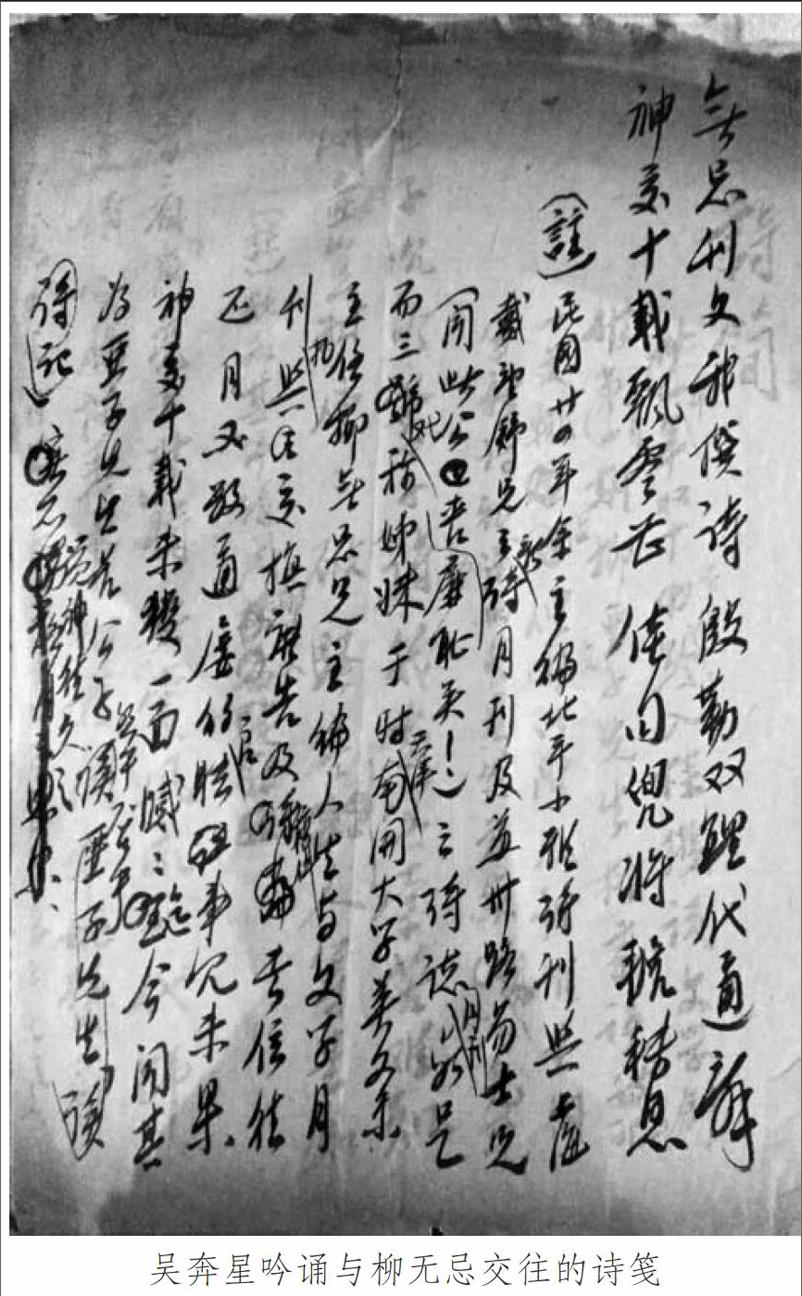

泛黄诗简里的新诗史料

先父吴奔星2004年去世后,我曾在老人遗留下来的旧书箧底层的一只破信封中,发现一组泛黄的诗简,其中一首落款于民国三十一年十月二十五日桂林“思齐轩”,诗云:

无忌刊文我撰诗,殷勤双鲤代通辞。

神交十载飘零甚,佳句兜将辗转思。

诗后有一段详注:

民国廿四年(应为民国廿五年——笔者注)余主编北平《小雅》诗刊,与上海戴望舒兄之《新诗》月刊及苏州路易士兄(聞此公廉耻丧矣)之《诗志》月刊,鼎足而三,戏称姊妹于时。天津南开大学英文系主任柳无忌兄主编《人生与文学》月刊,相与交换广告及稿件,书信往还,月又数通,屡约良晤,事冗未果。神交十载未获一面,憾憾迄今。闻其为亚子先生长公子,然乎否乎?不觉神往久之。

这首诗未知是否发表,也不清楚柳无忌是否寓目,但无论如何,诗简及简后注,都是珍贵的第一手新诗史料,也把柳无忌和吴奔星交往的“天津旧事”的范围扩大了到了“北平旧事”。

1936年6月,吴奔星、李章伯主编的《小雅》诗刊在北平问世,创刊号上就有柳无忌翻译的夏芝(爱尔兰诗人,现通译为“叶芝”)诗作《我的书籍的去处》,第三期又有其翻译的T. Campion(英国诗人托马斯·坎皮恩)的诗作《挑战》。除此之外,1936年10月1日出版的《小雅》第三期上还刊登有一则广告:

人生与文学月刊 二卷二期出版了

天津人生与文学社出版 每册五分

本刊执笔者:柳无忌,水天同,罗念生,李健吾等二十余人。内容精彩丰富,允称华北不可多得之文艺月刊。

无论柳无忌的译作,还是《人生与文学》的广告,都正符合上述诗注里的“相与交换广告及稿件”的描述。不过,《人生与文学》二卷刊物,改为季刊,迄今未有缘得见全貌,无法确认是否交换过《小雅》的广告。

至于诗注里《小雅》、《新诗》和《诗志》鼎足而三的叙述,则和诗人纪弦(即路易士1945年之后使用的笔名)半个多世纪后悼念吴奔星诗作后记里的说法不谋而合:

《诗志》和《小雅》都是双月刊。而戴望舒在上海主编的《新诗》月刊,一九三六年十月出创刊号,直到一九三七年七月方告停刊。《小雅》何时停刊,我已不记得了。而总之,正是由于这三大诗刊的先后出现,互相合作,表现良好,我认为,一九三六、三七这两年,可说是中国新诗的收获季:诗坛上新人辈出,佳作如林,呈一种五四以来前所未有的“景气”。当然,吴奔星、戴望舒、路易士(我当年使用的笔名)这三位诗人,真的是功不可没的。(见《致诗人吴奔星》,载《年方九十》,台北:文史哲出版社,2008年6月)

可见所言非虚,而是符合新诗历史的。

至于“戏称姊妹于时”之语,我起初以为是先父当年的戏言。不过,当我后来看到杨晋豪编《一九三六年度中国文艺年鉴》(上海:北新书局,1937年6月初版)之后,才发现此说确有根据,而不是后来的附会之说。该书《重要刊物概述》一节,联袂收录有《新诗》、《菜花》(第二期改名为《诗志》)和《小雅》三个诗刊,并有简短介绍。由于这个资料未曾见有论者提及,不妨照录如下:

《新诗》,月刊。十月出刊,出三册,仍续出。戴望舒主编,卞之琳、孙大雨、梁宗岱、冯至挂名编委。渲染纯艺术之色调,除个人抒情,景物印画外,绝无社会的现实感。特重创作诗歌,兼载译诗、谈论、名诗人专论及诗集评介等。诗文谨慎而庄重,是前时代诗风之最后的火星。

《菜花》诗刊,双月刊。九月创刊。二期改名《诗志》,共二册,仍续出。路易士、韩北屏编辑。苏州该社发行。上海杂志公司经售。可说是新露面的《新诗》的小侄子。

《小雅》,双月刊。六月创刊,共出四册,仍续出。吴奔星、李章伯编辑。北平“小雅诗社”发行。把她叫作先露面的《诗志》的小妹妹吧。

我不知道“戏称姊妹于时”之语,是来自此书,还是当年诗人之间就有类似的戏说。不过,从创刊的先后(“先露面”)这个标准来说,《小雅》无论如何不应屈居小妹妹的地位,而是不折不扣的大姐大。由此看来,即便是当年的史料,尤其是二手资料,也都要认真甄别,不可全信。

(责任编辑:武学沪)