论我国“一带一路”海外投资的全球金融影响、市场约束及“敌意风险”治理

2017-05-03保建云

保建云

(中国人民大学国际关系学院国际政治经济学研究中心北京 100872)

论我国“一带一路”海外投资的全球金融影响、市场约束及“敌意风险”治理

保建云

(中国人民大学国际关系学院国际政治经济学研究中心北京 100872)

我国“一带一路”海外投资既是影响国际金融市场的关键变量又受到国际金融市场的约束,面临着系统性与非系统性的“敌意风险”,需要政府部门和海外投资企业共同应对。企业之间的恶意竞争是导致中国“一带一路”海外投资“敌意风险”产生的主要原因,需要与沿路各国特别是投资东道国共同推进区域性与全球性的“敌意风险”治理机制构建。筹建丝绸之路贸易与投资合作组织(SRCOTI)、推进“一带一路”自由贸易区(BRFTA)建设,能够为我国“一带一路”海外投资和化解“敌意风险”创造良好的市场条件和制度环境。

“一带一路”;海外投资;国际金融市场;敌意风险

一、引言

我国“一带一路”海外投资项目作为我国推进“一带一路”建设并加强与沿路各国经贸关系和国际合作的重要内容,在实施过程中面临各种系统性与非系统性风险,投融资领域的“敌意风险”所带来的消极影响日益显现。如何估算、预防和有效控制我国“一带一路”海外投资项目面临的投融资“敌意风险”,是我国未来相当长时期内面临的紧迫问题。本文中投资项目投融资“敌意风险”是在投资项目选择、实施、评价与监管过程中面临的以阻碍和破坏项目为目标的各种人为风险的总称,既涉及到经济风险又涉及到非经济风险,例如政治冲突风险、战争骚乱风险、宗教与文化摩擦风险等。自我国领导人2013年首次提出“一带一路”建设倡议以来,我国的国有与民营企业在沿路各国海外投资项目数量与规模都出现不同程度的增长,面临的各种风险也日益增多。最为典型的便是投融资领域特别是国际金融市场的投融资领域的“敌意风险”日益增多,例如我国在缅甸、斯里兰卡、希腊等国家的能源、交通、港口设施等基础设施投资项目受到的各种阻碍甚至破坏事件的影响,直接影响到“一带一路”建设进展及我国与相关国家的双边与多边经贸关系发展及国际合作进程。已有文献关注我国推进“一带一路”建设过程中的面临的国别风险[1],“一带一路”建设中的大国竞争也是相关文献关注的焦点[2],也有文献关注丝绸之路经济带建设中的比较优势、风险分布与人民币货币区问题[3],还有文献从不同维度解读丝绸之路经济带内涵[4]。但系统分析我国“一带一路”海外投资项目面临的国际金融市场“敌意风险”形成及治理的文献还没有出现。本文在借鉴相关文献的基础上[5],从理论和政策层面对分析我国“一带一路”海外投资对国际金融市场的影响效应、“敌意风险”形成的政治经济条件、类型及治理机制构建问题。

二、我国“一带一路”海外投资对国际金融市场的影响效应

中国“一带一路”海外投资将在未来相当长时期内成为影响全球贸易与投资地理空间布局的重要变量和因素,也必然对国际金融市场的产品交易、价格机制、市场结构、规则体系及相关制度安排产生影响,也会对国际储备体系、汇率制度、国际收支调解机制产生影响。中国作为全球第二大经济体和最大的货物贸易大国,也是全球主要的对外投资大国和发展中经济体第一对外直接投资大国,依托“一带一路”建设的海外投资对国际金融市场的影响可以用图1描述。

图1 中国“一带一路”海外投资对国际金融市场的影响

从图1可以看出,我国“一带一路”海外投资主要从规模、结构、风险分布与监管机制四个方面对国际金融市场产生影响。事实上,随着我国“一带一路”海外投资不断推动和规模的不断扩大,国际金融市场也必须不断适应随中国“一带一路”海外投资变化所出现的国际投融资新特点和新趋势。具体而言,我国“一带一路”海外投资对国际金融市场的影响效应表现在如下四个方面。

第一,沿路各国互联互通与基础设施投资推动沿路区域投资便利化与投资合作组织的形成与发展,从投资层面推动国际金融市场规模扩张。“一带一路”建设倡议的一个重要目标是促进沿路各国的互联互通和相互投资,加强各国之间的投资合作与投资便利化,深化各国之间的产业分工与区域合作,推动各国之间的贸易投资一体化。沿路各国之间的投资合作与投资增长对国际金融市场与货币体系的影响表现在五个方面:一是跨国融资需要增长从需求层面刺激区域资本市场供给,推动国际金融市场规模扩张和国际金融市场一体化;二是刺激新的跨国投资模式、投融资产品与投融资工具的不断出现,推动区域金融市场与国际金融市场的投融资模式与投融资产品创新、多元化与多样化;三是促进和刺激新的跨国金融机构与金融组织的出现,例如亚洲基础设施投资银行(AIIB)的出现也与”一带一路”倡议紧密相关,新的投融资金融机构数量与类型都会不断增加;四是资本跨国流动规模和地理空间范围不断扩大,影响和改变全球资本跨国流动规模与地理空间结构;五是对国际储备资产、汇率制度和国际收支平衡工具提出新要求,成为推动国际货币体系改革的重要推动力量。

第二,沿路各国贸易合作与发展推动沿路贸易自由化与区域贸易组织的形成与发展,从区域贸易与国际商品与服务市场层面影响国际金融市场结构及其演变。沿路各国互联互通为各国贸易增加提供了交易平台及基础设施条件,推动沿路各个自由贸易区的形成和发展。促进沿路各国之间的互联互通和交通基础设施投资是“一带一路”倡议的重要目标。沿路各国交通基础设施建设能够不仅能够促进沿路各国之间的贸易增长,也对非沿路国家或者经济体之间的贸易增长提供条件和机会。沿路各国贸易增长为沿路各国货币的国际化创造了条件,促进沿路各国货币与金融合作,推动沿路跨国货币与金融市场体系的形成和发展,促进沿路货币与金融体系的区域化与一体化。“一带一路”沿路各国贸易增长对国际金融市场与货币体系的影响表现在三个方面:一是为沿路各国之间货币互换与货币交易提供了市场需要和推动力量,推动沿路各国区域货币与资本市场的形成;二是为沿路各国货币的区域化与国际化创造条件,以人民币为代表的沿路国家货币在国际贸易结算和计价中的地位上升,扩大沿路国家货币在国际贸易领域中的应用;三是促进沿路各国的贸易合作,为沿路各国贸易自由化和自由贸易区的形成创造条件,通过贸易自由推动沿路各国资本项目的对外开放和资本跨国流动,推动沿路货币经济区的形成,为人民币货币区的形成创造条件。

第三,沿路各国政府间双边与多边合作从政府与政策层面影响国际金融市场运行。中国提出的“一带一路”倡议,旨在推动沿路各国基础设施互联互通、促进沿路各国之间的贸易与相互投资,为沿路各国经济、贸易与金融合作创造良好的基础设施平台与制度条件,推进沿路各国贸易自由化、投资便利化和一体化发展,促进沿路各国社会经济发展并不断提高沿路各国民众的社会福利水平,需要沿路各国的共同参与,特别是需要各国政府之间的相互合作及各国政策的相互协调。沿路各国政府间合作及政策协调对国际金融市场的影响主要表现在四个方面:一是沿路各国政府间合作给国际金融市场传递相关政策及制度信息,影响国际金融市场的信息结构与信息分布;二是区域性国际组织影响国际金融市场交易者的交易行为;三是区域性规则与制度安排影响国际金融市场上金融产品的价格及价格形成机制;四是组织与制度安排影响国际金融市场预期,甚至成为影响市场预期的关键因素。

第四,沿路区域性国际组织从组织与制度层面影响国际金融市场影响的制度基础。“一带一路”各国之间存在着不同类型的多个区域性国际组织,例如上海合作组织、东南亚国家联盟、欧盟等国际组织,都是影响国际金融市场与国际货币体系改革的重要组织性力量。沿路区域性国际组织从五个方面影响国际金融与货币体系运行:一是沿路区域性国际组织能够提高本地区或者本组织在国际金融市场和国际货币体系改革中的影响力和话语权,有利于维护本地区或者本组织在国际金融市场与国际货币体系中的利益;二是通过组织间之间的分工合作,消除各种组织不确定性和组织风险,形成维护国际金融市场与货币体系的稳定性的制度安排及相关机制;三是通过区域国际组织协调本地区不同国家、地区与经济体之间的利益关系,构建沿路各国利益共同体和共同体认同,推动区域性国际金融市场与货币体系的构建与完善;四是通过与其他全球性与区域性国际组织的竞争与博弈,防止其他全球性与区域新国际组织通过组织力量对全球或者沿路各国金融与货币市场的不当影响和干预,维护本组织成员的集体金融与货币利益;五是通过国际组织之间的集团利益博弈与讨价还价机制,推动不符合本组织利益和发展的国际金融与货币制度的改革,促进国际金融与货币新体系的形成与完善。

可见,我国“一带一路”海外投资已经成为影响国际金融市场的重要因素,已经并将继续成为推动国际金融市场与国际货币体系改革的关键性变量。

三、我国“一带一路”海外投资面临的国际金融市场约束

我国“一带一路”海外投资仍然面临着国际金融市场与国际货币体系的约束。我国“一带一路”海外投资目标的实现与国际金融市场与国际货币体系之间存在密切的互动影响关系。 我国“一带一路”建设目标的顺利实现需要一个公平、稳定、有效率的国际金融环境与国际货币条件,需要一个运转良好的国际金融市场和国际货币体系,而我国”一带一路”海外投资的实施也有利于国际金融市场的稳定和国际货币体系改革。运转良好的国际金融市场与货币体系至少需要具备五个特征:一是稳定的市场交易秩序和预期;二是灵活高效的投融资工具与机制;三是高效的国际收支平衡机制;四是合理的汇率形成与挑战机制;五是稳定储备货币体系。然而,现存由美欧日主导建立和运行的国际金融市场与货币体系存在诸多缺陷和不足,对中国“一带一路”海外投资形成制约作用。“一带一路”海外投资面临的国际金融市场约束是多种因素共同影响的结果,表现在多个方面和多个领域,如表1所示。

从表1可以看出,随着我国“一带一路”建设的不但推进,我国海外企业投资将面临着多方面的国际金融市场与国际货币约束,形成我国“一带一路”海外投资的国际金融市场约束,主要表现在如下五个方面。

表1 国际金融市场对中国“一带一路”海外投资的约束

第一,国际金融市场波动导致的不确定性给“一带一路”建设项目带来的投融资风险。目前的国际金融市场由美国、欧洲和日本等西方发达经济体主导,纽约、伦敦、东京、法兰克福为主要的国际金融中心,虽然中国香港、新加坡等是非西方发达经济体中的重要金融中心,但其影响力仍然有限。“一带一路”建设需要借助国际金融市场进行大规模融资,国际金融市场的任何大规模波动或者动荡都会增大“一带一路”建设项目的不确定性和风险,甚至成为影响阻碍“一带一路”建设项目投融资的关键因素。中国与西方发达经济体特别是与美国、日本和欧洲的任何政治战略冲突和经济摩擦都可能影响到国际金融市场稳定,增加中国实施“一带一路”海外投资的国际政治、经济与国际金融市场阻力。如何提高以中国为代表的新兴和发展中经济体在国际金融市场的影响力和话语权成为破解此难题的关键。

第二,国际金融市场投融资工具不足导致的“一带一路”建设项目融资困难和高融资成本。“一带一路”建设的一个重要目标是沿路各国的交通基础设施的互联互通,但交通基础设施建设存在着投资规模大,投资回收期长,投资的政治风险、经济风险与金融风险都相对较高,投资收益率优势也不显著的特点。如果没有可靠的信用担保和强大国际市场投融资工具相匹配,则跨国互联互通基础设施建设能够吸引的国际投融资规模必然有限,阻碍“一带一路”倡议目标的顺利实现。因此,除了继续借助现有的国际金融投融资平台,特别是国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)、亚洲开发银行(ADB)等西方发达经济体主导的全球性与区域性的多变开发机构以外,还需要沿路各国共同参与构建新的国际投融资平台以服务沿路各国的互联互通及相关基础设施建设。例如中国发起组建的亚洲基础设施投资银行(AIIB)、丝路基金、金砖国家新发展银行等金融机构,可以部分弥补“一带一路”建设投融资困难和投融资工具不足的缺陷。

第三,国际金融市场的政治化和大国利益集团绑架给“一带一路”建设带来的政治与安全风险。除了维护自身的经济、金融与货币利益外,西方国家主导国际金融市场与货币体系的另一个重要目标是维护西方国家的政治战略、安全与意识形态利益。以美国为代表的西方发达经济体也把国际金融市场和货币体系作为其实现政治利益目标和推销意识形态的工具、打压竞争对手的政治工具,对以中国为代表的新兴大国和广大发展中国家进行政治与意识形态干预与打压。由此形成国际金融市场与货币体系的政治化和大国利益集团绑架的局面。本文中的国际金融市场与货币体系的政治化是指国际社会中的各种政治与意识形态利益集团为了自己的政治与意识形态利益干预和影响国际金融市场与货币体系运行的现象,大国利益绑架则是指以欧美日为代表的西方大国把自己的利益凌驾于国际社会利益之上,并把国际金融市场和货币体系作为实现其大国利益的工具。西方国家主导的国际金融市场和货币体系给中国“一带一路”倡议实施带来政治与安全风险表现的四个方面:一是利用政治力量干预国际金融市场运行,增加“一带一路”建设项目的投融资成本和风险,甚至阻碍或者切断一些项目从国际金融市场获得融资的机会;二是对一些金融机构进行政治干预,甚至以政治正确性和意识形态正统性为借口阻碍“一带一路”沿路国家企业进入国际金融市场进行投融资活动,限制、阻碍甚至禁止某些国际金融机构对“一带一路”项目的投融资;三是利用政治、军事、意识形态等手段引导国际资本流动的地理空间方向,弱化“一带一路”项目对国际金融市场的吸引力;四是利用国际金融市场工具制造政治、安全与宗教事件,影响与干预“一带一路”沿路各国国内政治进程与政策制定,增加“一带一路”沿路各国相互分工与合作的政治阻力和政治风险。

第四,国际金融市场垄断导致的高成本与高风险。目前的国际金融市场是一个高大垄断的市场,少数西方国家的金融寡头和产业巨头成为国际金融市场运行的垄断力量,弱化了国际金融市场的竞争性和效率,特别是来自美国华尔街的少数金融寡头操纵国际金融市场交易、进行大规模的金融投机所诱发的各种区域性和全球性的货币与金融危机,不仅引起全球金融市场动荡和不确定性,则增加了广大发展中经济体进入国际金融市场的风险。因为以中国为代表的广大新兴和发展中经济体的企业和金融机构市场竞争力相对较弱,参与国际金融市场交易规则的制定面临各种垄断机构各种阻力,主要作为国际金融市场规则的接受者而参与国际金融市场交易活动。国际金融寡头和垄断力量对国际金融市场运行的操纵和控制给中国“一带一路”倡议目标实现增添了垄断性风险。

第五,缺乏本地区主导的国际储备与交易货币。“一带一路”沿路各国大多为新兴和发展中国家,金融市场的对外开放度相对较低,货币的国际化程度也相对较低,经济规模相对较小,产业的国际市场竞争力相对较弱,美元、欧元、日元和英镑等西方发达经济体货币成为沿路各国主要的储备货币和支付工具,缺乏本地区自主的储备货币与支付工具,严重削弱了本地区货币的国际影响力。因此,如何推进以人民币为代表的沿路各国货币的国际化,培育本地区货币与资本市场,推进本地区货币与金融市场的一体化和国际化成为沿路各国面临的共同任务。缺乏本地区主导的国际储备货币与交易货币,对中国“一带一路”倡议目标顺利实现产生的不利影响表现在三个方面:一是本地区投融资工具缺乏,本地区投融资的金融工具不足,需要借助区域外部金融市场与金融工具,弱化了本地区金融市场投融资的自主性和独立性,增加了依赖性和依附性;二是弱化了本地区货币政策的独立性,沿路各国宏观经济政策特别是宏观货币政策的独立性和有效性受到制约,有些小规模经济体有可能丧失独立的货币政策制定权,弱化了本国政府调控本国经济发展的能力,增加了本地区经济受外力干预的可能性和风险;三是难以有效预防和控制西方大国利用货币工具转移货币与金融危机,同时也不可避免向国际储备货币发行国支付铸币税,增加了本地区经济发展的外部货币与金融成本。

简言之,我国“一带一路”海外投资企业参与国际金融市场的投融资面临着各种不同的国际金融市场风险和约束,大力推进国际金融与货币新秩序的构建和完善是我国推进“一带一路”海外项目建设需要面临的又一重要课题。

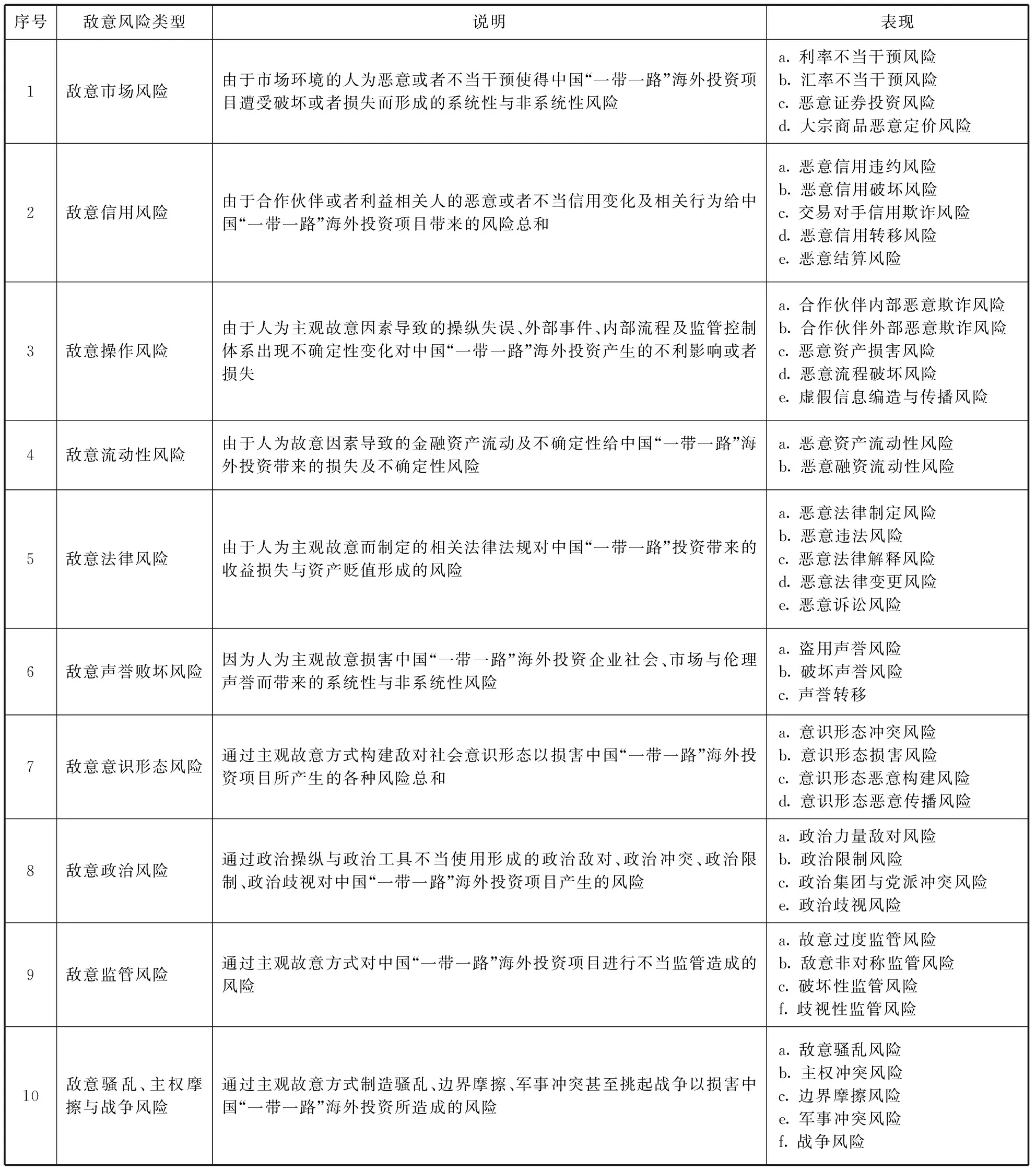

四、我国“一带一路”海外投资面临的“敌意风险”形成及原因

我国“一带一路”海外投资对现存国际金融市场产生冲击性影响效应的同时受到西方国家主导的国际金融市场的制约,由此在“一带一路”地区及国际金融市场形成针对我国“一带一路”海外投资项目的“敌意风险”。“一带一路”地区及国际金融市场中的敌意风险是指,在“一带一路”地区和国际金融市场中形成的针对特定国家、地区、企业、组织或者针对某些投融资项目的破坏性、敌意性行为所产生的风险。根据“敌意风险”的来源及形成机制,可以把其区分为敌意市场风险、敌意信用风险、敌意操作风险、敌意流动性风险、敌意法律风险、敌意声誉风险、敌意意识形态风险、敌意政治风险、敌意监管风险等。我国“一带一路”海外投资面临的“敌意风险”有多种类型和表现形式,如表2所示。

从上表可以看出,我国“一带一路”海外投资面临着多种类型的系统性与非系统性风险,如何有效预防和有效控制“敌意风险”对我国海外投资的消极影响,需要系统研究这些“敌对风险”产生的原因、外在条件和内在机制的基础上制定相应的治理机制。我国“一带一路”海外投资面临的“敌对风险”是多种因素共同作用的结果。概而言之,造成我国“一带一路”海外投资“敌对风险”频繁的原因主要涉及到六个方面:

其一,国际金融市场既得利益集团维护既得金融利益而制造的“敌意风险”。中国“一带一路”海外投资对国际金融市场的冲击与影响、突破国际金融市场约束的各种投融资举措是关键因素,因为其对全球性金融市场的冲击与影响必然损害一部分国际金融利益集团的既得利益,其突破现有国际金融市场约束的各种投融资举措则会进一步损害这些国际金融利益集团的既得利益,必然导致这些国际金融既得利益集团的反制,“敌对风险”便是国际金融集团利益集团反制手段之一,例如2015、2016年期间在国际金融市场出现的各种做空中国论调和现象对中国海外投资的影响。

表2 中国“一带一路”海外投资项目面临的“敌意风险”

其二,沿路国家或者地区内部政治经济既得利益集团制造的“敌意风险”。中国“一带一路”投资项目打破沿路国家或者地区内部政治经济利益具有平衡格局,导致这些国家或者地区的某些政治经济利益集团的既得利益出现不确定性甚至下降,为了维护或者保障本政治经济利益集团的既得利益而制造针对中国投资项目的“敌意风险”,最为典型便是中国在斯里兰卡的投资项目因为总统换届选举而被叫停产生的风险。

其三,西方国家内部特定政治经济利益集团维护在沿路国家政治经济既得利益而制造的“敌意风险”。沿路地区以外的西方国家资助的反华组织特别是名目繁多的非政府组织(NGO)处于遏制中国发展、维护西方国家在沿路国家或者地区的既得政治经济利益考虑,而采取的各种针对中国投资项目的反制行动而产生的“敌意风险”,最为典型的便是2011年中国在缅甸密松的水电投资项目被缅甸时任总统单方面叫停和无限期搁置。

其四,美国为了维护自己的霸权利益而制造的“敌意风险”。以美国为代表的西方霸权国家,为了维护自己在沿路国家与地区的霸权利益,通过针对中国投资项目制造各种政治、经济、法律、文化与宗教障碍,进而获得对中国的讨价还价筹码和不对称竞争优势,由此产生阻碍中国投资的“敌意风险”,例如2013-2016年期间美国基于其亚太在平衡战略考虑通过激化南海冲突破坏中国与某些南海周边国家的双边与多边关系,导致中国在菲律宾、越南等南海周边国家的投资项目受到消极影响。

其五,国际极端与恐怖势力为了破坏中国利益而制造的“敌意风险”。由于政治、经济、历史、文化、宗教、民族等复杂因素,使得“一带一路”国家分布着不同的反华极端与恐怖势力,恶意破坏中国海外投资项目和中国国家利益成为这些组织的一个重要目标。最为典型的便是中国在南亚的巴基斯坦的投资项目多次受到海外民族分裂势力、极端宗教势力、本地恐怖组织的破坏,中国在中亚地区的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦五国及外高加索地区的前苏联加盟共和国的投资项目也不同程度收到民族分裂势力、极端宗教势力和国际恐怖势力的干扰和影响。

其六,中国海外投资企业之间恶意竞争导致的“敌意风险”。随着“一带一路”建设的不断推进和沿路国家经济发展和市场规模扩大,不同类型的中国企业进入沿路国家或者地区进行投资活动,在某些国家、某些领域存在着相互竞争关系,在缺乏有效监管与合理竞争合作机制的情况下便会出现彼此之间的恶意竞争、互相损害彼此利益,由此形成中国海外投资企业内部恶性竞争导致的“敌意风险”。最为典型的便是中国的一些从事批发零售业务的中小企业特别是中小民营企业在非洲、中东一些国家通过竞相压价获得市场的同时两败俱伤,甚至一些从事基础设施建设、矿产与能源开发的大型国有企业在“一带一路”国家进行投资时也存在相互之间恶意竞争现象,损害中国“一带一路”海外投资的整体利益。

简言之,我国“一带一路”海外投资面临的“敌意风险”表现出多样化类型,是多种因素共同作用的结果。中国在沿路各国的投资对全球性金融市场产生冲击、突破国际金融市场约束的投融资行为导致国际金融市场的既得利益集团的反制与防范是“敌意风险”产生的重要原因,但沿路国家内部政治经济利益分化、西方国家既得利益集团不当干预、以美国为典型代表的霸权国家的霸权行为、国际极端势力与恐怖势力恶意破坏、中国企业之间的恶意竞争和监管失效等也是重要原因。

五、我国“一带一路”海外投资“敌意风险”治理机制构建

如何有效预防和控制中国“一带一路”海外投资在国际金融市场和沿路国家中所面临的“敌意风险”是中国决策层、企业界和学术界共同面临的课题,建立“敌意风险”治理机制成为必然选择。本文中所谓“敌意风险”治理机制是指能够对“敌意风险”进行有效预防与控制的制度与规则体系总和。一个有效的“敌意风险”治理机制的建立与完善,不仅能够为我国“一带一路”海外投资创造良好的国际金融市场条件和制度环境,还能够推动“一带一路”国家的社会经济发展,推动国际经济格局调整和变革,而且能够改变了国际政治的地缘结构,通过“一带一路”国家之间的贸易、投资、金融、货币与产业合作推动各国之间的政治互信与政治合作,形成新的经济利益共同体并为新的政治利益共同体的形成创造经济与贸易基础。我国“一带一路”海外投资“敌意风险”治理机制构建涉及到多方面的内容,核心内容包括五个方面:

其一,推动竞争性国际金融市场体系的形成,改变国际金融市场的寡头垄断格局,消除国际金融市场垄断导致的“敌意风险”。提高中国在国际金融市场的影响力和话语权,改变金融垄断利益集团对国际金融市场与国际货币体系的不当干预,消除国际金融市场“敌意风险”产生的内在激励机制并形成外部约束环境。健全国际金融市场体系并推动国际货币体系改革,提高中国全球金融市场与国际货币体系中的影响力和话语权,控制并最终消除国际金融市场既得利益集团对中国海外投资的“敌意风险”。

其二,建立国际组织,协调沿路各国的贸易与投资关系,降低或者消除国际协调不畅导致的系统性“敌意风险”。为了消除“一带一路”国家或者地区在贸易与投资领域的相互关系,消除贸易与投资摩擦给中国及本地区其他经济体的海外投资带来了的系统性“敌意风险”,推动组建丝绸之路贸易与投资合作组织(Silk Road Cooperation Organization for Trade and Investment, SRCOTI)甚为必要。新组建的丝绸之路贸易与投资合作组织将成为协调“一带一路”国家或者地区之间的贸易投资关系主导性与权威性国际组织,通过化解各种贸易摩擦与投资冲突,降低本沿路各国之间的贸易与投资障碍,同时对沿路各国之间的贸易与投资合作提供平台和制度基础,推动沿路国家或者地区的贸易投资一体化进程。

其三,培育中国海外投资企业与东道国的友好信任关系,降低或者消除东道国内部“敌意风险”的产生。“一带一路”国家数量众多,各国内部党派、政治组织、经济与社会结构复杂多样,中国海外投资企业需要与东道国社会各阶层、各政治派别、各宗教组织、各利益团体之间保持友好关系,消除各种可能导致东道国内部“敌意风险”的各种政治、经济、文化、宗教与社会的摩擦与冲突,中国在东道国的驻外政府机构也需要为海外投资企业开展民间外交或者公共外交创造条件和提供机会。

其四,协调好中国海外投资企业之间及相关部门之间的市场竞争与相互合作关系,防止内部恶性市场竞争导致的“敌意风险”。“一带一路”建设是一个长期历史进程,需要各种所有制类型、各种规模、各类产业层次的企业的参与和推动,但相关部门特别是涉外经济与商务管理部门、驻外外交及商务机构需要向海外投资企业提供必要的投资引导或者投资辅导服务,同时也需要对海外投资企业进行必要的监管,使其能够遵守东道国相关法律、适应东道国政治、文化与宗教环境,防止各种可能的政治、经济、文化与宗教摩擦与冲突对我国海外投资项目的“敌意风险”。

其五,防止以美国为代表的西方霸权国家利用其霸权影响干预东道国事务所产生的“敌意风险”。以美国为代表的西方霸权国家,在历史上曾经对大部分“一带一路”国家进行过殖民或者半殖民统治,彼此之间存在着错综复杂的政治、经济、历史与文化联系,这些霸权国家在沿路不少国家培植了亲西方政治经济乃至宗教文化利益集团,甚至直接组建和资助大量的非政府组织干扰和破坏中国的投资项目。中国海外投资企业在维护与东道国政府与民间组织的友好关系的同时,也需要组织或者资助相关机构或者非政府组织维护自己的投资利益,中国相关政府部门也需要制定相关对策防范西方霸权国家对中国投资方面的恶意破坏。

其六,预防和控制极端宗教势力、民族分裂势力和国际恐怖势力对中国海外投资项目破坏所产生的“敌意风险”。一些“一带一路”国家特别是大部分中亚国家、中东国家、外高加索地区、部分南亚与东南亚国家、部分非洲国家长期受极端宗教势力、民族分裂势力和国际恐怖势力的影响和渗透,中国的一些海外民族分裂势力、极端宗教势力和恐怖势力还以某些“一带一路”国家为基地,接受反华势力的各种资助并以破坏中国稳定与海外投资为目标。中国需要加大与沿路各国的在反对“三股”邪恶势力方面的合作,为中国“一带一路”海外投资项目提供良好的安全保障和政治合作基础。

从上面的分析可以看出,“敌意风险”治理机制对中国“一带一路”海外投资、沿路各国和国际政治经济发展都具有重要影响。事实上,具备良好“敌意风险”治理机制的中国“一带一路”海外投资对国际经济格局调整与变革的影响表现在四个方面:一是改变了国际贸易的地理空间结构,在中国的推动和促进下,“一带一路”国家的贸易自由化将提高该地区在全球贸易中的地位和影响,促进国际贸易地理空间格局的调整与变迁;二是改变了国际投资的地理空间格局,“一带一路”国家的互联互通有利于沿路各国投资的便利化和相互投资的增加,进一步提高沿路各国在全球投资市场体系中的地位和影响力,促进全球国际投资地理空间格局的调整与演变;三是改变了国际金融市场的地理空间分布,“一带一路”国家在全球金融市场体系中的影响力和话语权会不断增加,也有利于这些国家在国际金融市场上竞争力的提高;四是改变了国际储备货币结构,以人民币为代表的“一带一路”国家货币在国际储备货币体系中的地位和影响力不断上升,促进国际储备货币体系的多元化和多样化。此外,因为中国“一带一路”海外投资还推动着国际金融与货币组织地理空间结构调整,促进国际金融与货币组织的治理变革和制度创新,特别是亚洲基础设施投资银行、新发展银行、丝路基金等“一带一路”国家主导与参与的新国际金融与货币组织的建立,不仅提高了沿路各国的金融与货币话语权,而且成为推动国际货币体系改革的新兴力量。

六、评述性结论

我国“一带一路”海外投资已经成为影响国际金融市场的重要变量,在推动着国际金融市场规模扩张的同时为国际金融市场结构调整提供了新的推动力量,但我国这些海外投资企业参与国际金融市场的投融资仍然面临着各种不同的国际金融市场风险和约束。值得注意的是我国“一带一路”海外投资面临的各种各样的“敌意风险”,需要我国政府部门和海外投资企业共同应对。中国在沿路各国的投资对全球性金融市场产生冲击、突破国际金融市场约束的投融资行为必然会引起国际金融市场的既得利益集团的反制与防范,沿路国家内部政治经济利益分化,西方国家既得利益集团的不当干预,以美国为典型代表的霸权国家的霸权行为,国际极端势力与恐怖势力恶意破坏,中国企业之间的恶意竞争和监管失效等,是中国“一带一路”海外投资“敌意风险”的主要原因。此外,“一带一路”相关国家内部的政治经济矛盾与冲突、沿路各国之间的政治、经济、民族、宗教、文化等领域的矛盾和冲突都可能带来各种敌意风险。我国政府与海外投资企业需要相互配合与分工合作,同时与“一带一路”国家特别是中国海外投资的东道国,相互协调、共享收益与共同参与构建预防和控制“敌意风险”的区域性和全球性“敌意风险”治理机制。“敌意风险”治理机制构建不仅能够为我国“一带一路”海外投资创造良好的国际金融市场和制度环境,还能够推动沿路各国社会经济发展,推动各国之间的贸易、投资、金融、货币与产业合作推的同时增进政治互信与政治合作,形成“一带一路”国家经济利益共同体和命运共同体。筹建丝绸之路贸易与投资合作组织、推进“一带一路”自由贸易区建设能够为我国“一带一路”海外投资和化解“敌意风险”创造良好的市场环境和组织制度条件。

[1]Lucia Toniolo, Alfonsina D’Amato, Riccardo Saccenti, et al. The Silk Road, Marco Polo, a bible and its proteome: A detective story [J]. Journal of Proteomics, 2012, 75(11): 3365-3373.

[2]Younkyoo Kim, Fabio Indeo. The new great game in Central Asia post 2014: The US “New Silk Road” strategy and Sino-Russian rivalry [J]. Communist and Post-Communist Studies, 2013, 46(2):275-286.

[3]保建云.论我国推动丝绸之路经济带建设的比较优势、风险分布及人民币货币区构建[J].经济体制改革,2015(2): 12-16.

[4] 卫 玲, 戴江伟. 丝绸之路经济带: 超越地理空间的内涵识别及其当代解读[J]. 兰州大学报(社会科举版),2014(1):31-39.

[5] 杨 恕, 王术森. 丝绸之路经济带: 战略构想及其挑战[J]. 兰州大举学报(社会科学版),2014(1): 23-30.

(本文责编:辛 城)

On the Belt and Road(B&R) Overseas Investment’s Impacts on the Global Finance,Market Constraints and Hostile Risk Management

BAO Jian-yun

(CenterforInternationalPoliticalEconomyStudies,SchoolofInternationalStudies,RenminUniversityofChina,Beijing100872,China)

China’s overseas investments of the Belt and Road initiative are the key variables affecting the international financial market ,so they have received international financial market constraints, and face systematic and non-systematic“hostile risk”, which needs to be dealt with by government together with overseas investment enterprises. The vested benefit groups of the international financial market,the Political and economic interests differentiation among different vested benefit groups inside all countries along the silk road area, the Inappropriate intervention coming from Western hegemony behaviors, the international terrorism and extremist organizations, enterprise malicious competitions, and so on, are the main causes for hostile risks faced by China’s overseas investment enterprises in silk-road area.To promote to construct the regional and globalhostile risk control mechanism is the common task bared by most countries in silk-road area. To form the Silk Road Cooperation Organization for Trade and Investment (SRCOTI) and promote the construction of the Belt and Road Free Trade Area (BRFTA) can create good market environments and institutional conditions for China’s overseas investments and control the hostile risks.

The Belt and Road(B&R); overseas investments, international financial market; hostile risks

2016-02-04

2016-06-26

中国—东盟区域发展协同创新中心科研专项和教育部长江学者和创新团队发展计划联合资助重大招标项目“一带一路国家金融合作机制研究”(CWZD201507 )。

保建云(1970-),男,云南陆良人,中国人民大学国际关系学院教授、世界经济专业博士生导师,研究方向:世界经济与国际政治经济学。

F822.1

A

1002-9753(2017)03-0001-10