张衡和地震仪器

2017-05-03冯锐

文/冯锐 等

张衡和地震仪器

文/冯锐 等

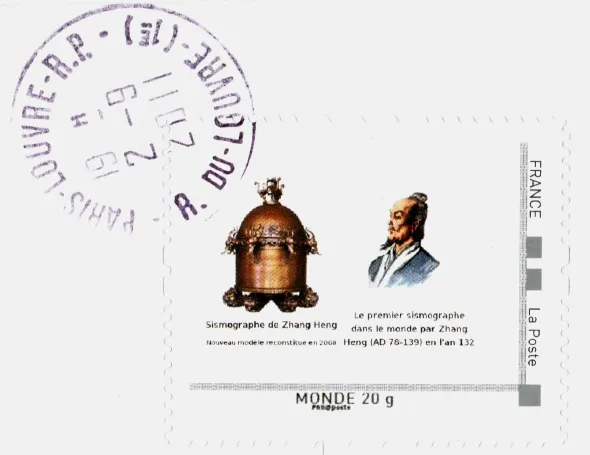

千古之谜留人间

国际科学界普遍公认,世界上最早成功测出地震的仪器—地动仪,是由我国东汉的张衡(78-139年)发明的。张衡发现:悬挂物对山体崩塌、滑坡还有马车行走产生的震动都表现为纹丝不动,而在发生地震时却明显地摇晃不止。根据这一原理,在公元132年发明了地动仪。

根据《后汉书·张衡传》记载,地动仪由青铜铸造,外形与汉代酒樽相似,穹隆的顶盖下有8个龙首,龙首各含一个铜丸,面向八个方向均匀分布。器壁上雕刻有篆字、龙、凤、虎、龟等吉祥纹饰。在仪器底部,与龙首垂直相对应,设置了8个张嘴的蟾蜍,蟾蜍同时担负托载整个仪器的任务。仪器内部中央悬吊着一个沉重的“都柱”。发生地震时,随着地动仪外壳的剧烈晃动,引发一系列的连锁反应:“都柱”碰触机关,龙首张嘴,龙首内的铜丸掉落,铜丸落到蟾蜍嘴里发出响声,响声告诉大家:“地震发生了!”

公元134年12月的一天,位于东汉首都洛阳的地动仪忽然出现了反应—八个龙首中的一个吐出铜丸!大家都很诧异,因为没有人感觉到地震的发生。过了几天,从甘肃陇西传来发生地震的消息,大家这才深信地动仪具备灵敏的测震功能。皇帝特批专为地动仪铸造铜鼎,以彪炳史册。

这些情况在记载东汉历史的《后汉书》、《后汉纪》、《御览》、《续汉书》等8本史书里都有明确的描述。

8本东汉史书都对地动仪有明确的记载

令人遗憾的是,东汉末年天下大乱,公元190年以后,首都洛阳陷入极其严重的战火动乱之中,城池被焚,百里无人烟,军阀混战,政府失效,连皇帝都自身难保。这场大乱导致地动仪和其他天文、气象等仪器被全部毁坏,技术也彻底失传。据史料记载,张衡绘制的地动仪图样曾与文字一起铸在铜鼎上,后来铜鼎被运到张衡故乡南阳,沉没在当地的河道中。随着岁月流逝,铜鼎的去向渺无踪影。

就这样,张衡地动仪的测震过程成了千古之谜。

古书里残留的记载,共254个字,被束之高阁,人们对它的印象渐趋模糊。

宋元明清的诸代文人学士始终想不通:陇西距离首都洛阳千里之遥,凉州边陲发生了地震,为什么中原的地动仪能察觉到呢?是地气作怪,还是上天在开玩笑……

谁也没想到,一直要到一千多年后的19世纪末期,史书上地动仪的记载,才能重新焕发出耀眼的光芒。

现代科学家们猜想张衡地动仪的内部结构

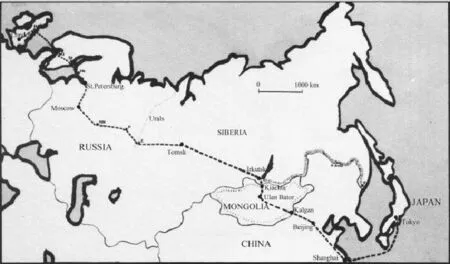

19世纪末,英国有个从小对大自然充满好奇的年轻人,名叫约翰·米尔恩(John Milne)。他在学生时代曾经到中东的沙漠里探险,大学毕业后从事地质和矿物学研究。1875年,米尔恩被日本东京帝国大学聘为教授。当时从欧洲去东亚,尚不通铁路,也没有飞机,所以远涉重洋去赴任可不是件轻松的事情。

米尔恩从英国到日本的旅行路径

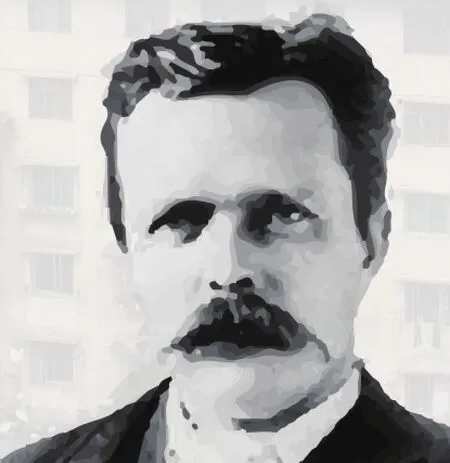

米尔恩

25岁的米尔恩用了1年多的时间,凭借步行、涉水、骑马、乘爬犁等原始办法,居然一个人徒步横穿欧亚大陆从西方走到了东方。在中国,他访问了北京、天津、镇江和上海,亲眼目睹了长城和大运河,中国古老文化的悠久底蕴和辉煌给他留下刻骨铭心的印象。到达日本之时,大家都惊叹他还活蹦乱跳!

日本是世界上地震最多的国家之一,米尔恩在1876年3月到达日本的当夜就感受到了地震,并且在一个月内遇到十余次。这些切身经历让他对当时人们尚不清楚的地震,有了很强的兴趣,他在研究过程中,见到了日本学者服部一三于1875年绘制的张衡地动仪的复原猜想图,这让米尔恩非常震惊:1700多年前,中国的张衡居然已经发明过一种仪器,能测到远处的地震。按理说,古人能做出来的,后人没有理由做不出来,于是他根据中国古文的记载,在住所和餐厅里对地动仪的结构做了大量的试验。

1880年2月22日的凌晨,日本横滨发生地震,米尔恩在东京被晃醒,他清醒地看到头顶上的吊灯剧烈摇晃,两个实验用的单摆晃动幅度竟然达到2英尺之巨。

米尔恩的著作是现代地震学的开山之作

通过这次切身体验,米尔恩明白了张衡的想法:地震时的一切物品都处于剧烈运动中,必须有一个相对静止不动的物体作为参照,才能对地面的运动进行测量。根据牛顿第一定律,静止不动是一种惯性,那就必须要找到一种在地震的时候惯性不会被打破的物体。

什么物体能在地震发生时保持自己原有的惯性,相对静止不动呢?中国的张衡可能已经找到了答案—悬挂物。

1883年,米尔恩高兴地把中国古书中有关地动仪的记载翻译成英文,率先向西方作了介绍,还绘制了他的复原猜想模型。他指出,张衡是第一位利用悬垂摆惯性原理测震成功的人,特别强调:“张衡地动仪的价值决不仅仅在于它是一个古老的发明,更重要的在于,它竟以极其相近的思路留给了现今时代的科学仪器以许多有意义的启迪。”

米尔恩绘制的张衡地动仪复原模型

于是,他推断:地震有可能产生波动,向四面传播,才有可能被地动仪的悬垂摆观测到。

看样子,中国地动仪之谜已经显露端倪。

能下结论吗?还不行。

日本国土太小,如果有地震波,现有的观测精度不够。中国幅员广阔,但张衡地动仪失传了,千年的古老故事很优美,却没法进行证明。

踌躇满志的米尔恩只能等待机会。

秘底终于被揭露

科学研究富有魅力,传奇的彩云总会紧随相伴。

就在日本的米尔恩陷入冥思苦想之时,德国出现了一件怪事情。

那是1889年4月17日的傍晚。

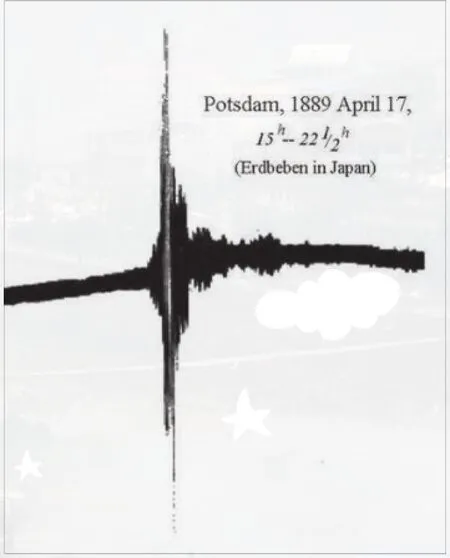

德国波茨坦的天文台有位青年观测员,28岁,叫帕什维茨,正在观测月球引力下的固体潮变化,水平摆重力仪已经配备上了感光记录器。他突然发现记录光点在当地时间17时21分出现了异常,那是一个有规律的波动性质的信号。决不可能起因于月球扰动,又不可能是人为的干扰……。它是什么?一时无法解释。

帕什维茨

苦苦追索几个月后,他终于从《自然》刊物中发现:日本的熊本发生过一次6.3级地震,发震时刻为波茨坦时间当年4月17日17时07分。这意味着,相距8800余千米的日本发生的地震,竟然能够在14分钟后的德国被他的仪器捕捉到!

天啊,这不就是地震波嘛。

这一重大发现,随后在英国的著名刊物《自然》发表出来,轰动世界。

帕什维茨的过硬记录,证实了地震波的客观存在,即“由震源发出的弹性运动能够通过地球本身而传播。”也证实了利用摆的惯性进行测震的正确途径,预示着“地震观测资料提供了一个间接获取有关地球内部状况信息的方法。”

辩论和猜测已经结束,这个发现打开了科学认识地震的新天地。

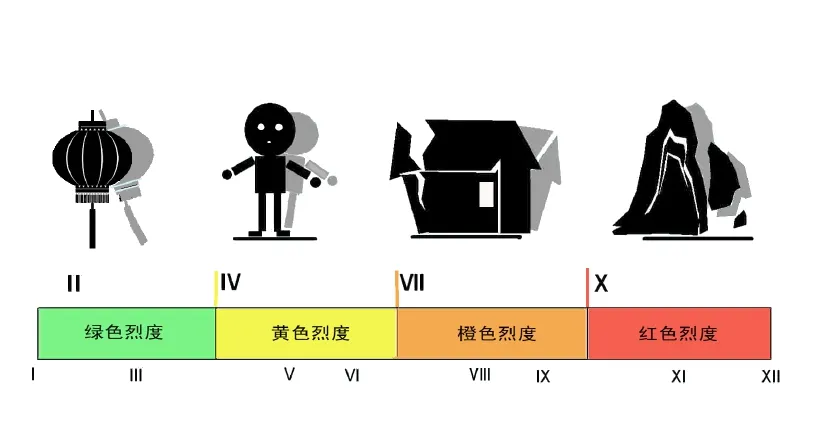

从此,惯性和地震波的概念建立起来。地震动的区域需要划分成震源区和波动区两个部分。震源体积再大也是有限的,而波动区域却非常辽阔,强者可波及全球。

张衡地动仪的千年谜底也被揭开—中国人早在公元134年就已经观测到了地震波动信号。

西方从此把地动仪称为“中国验震器”(Chinese Seismoscope),公元132年被世界公认为人类首台地震仪器的诞生年份。

令人心痛的是,帕什维茨不久得了肺结核,年仅34岁便离世而去。

根据他生前的倡议,1901年4月11日在法国斯特拉斯堡成立了国际地震协会,几十位各国学者出席会议,现代地震学正式起步。

世界上第一张地震波记录图

现代地震仪的诞生

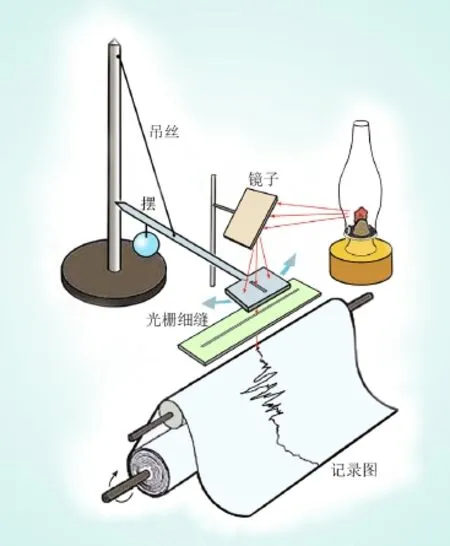

米尔恩认真分析了帕什维茨的水平摆重力仪结构。终于明白了张衡地动仪和它的结构关系—只要把悬垂摆的摆杆置于水平状态就能成为水平摆地震仪。

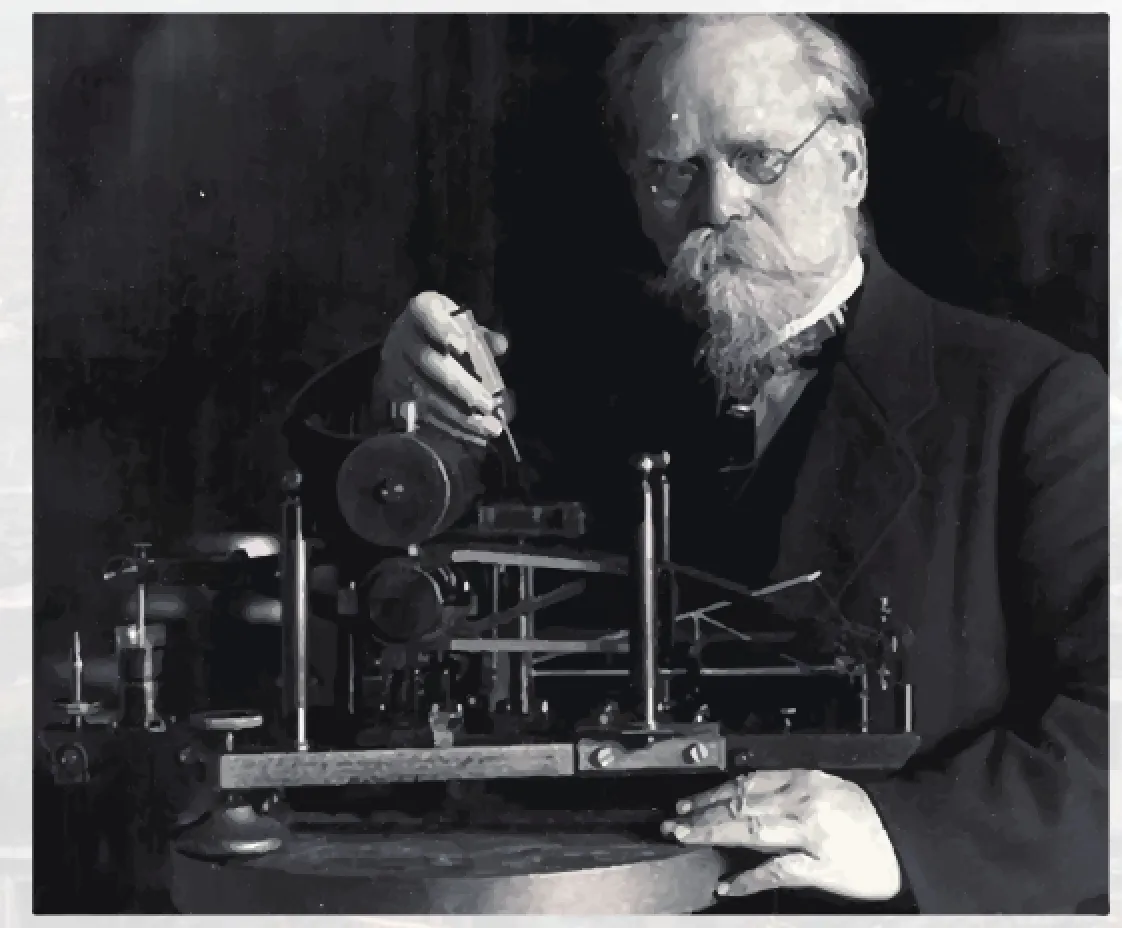

从这个思路出发,米尔恩采用硬摆杆、吊丝提拉重锤等技术,在1893年发明了世界上第一部现代地震仪—高50厘米、长1米,摆锤500克,周期几百秒,配有记录器。

测震仪器从悬垂摆到水平摆的演化

1893年,米尔恩首先在日本正式组建了地震台网,布设了他的测震仪器。1895年7月,米尔恩返回英国,在怀特岛建设了首个地震台站,创立“国际地震数据中心”,以后持续不断地改进他发明的仪器,并用他的80多台新仪器在全球60多个国家和地区组建了第一个全球地震台网。

当然,人们对测震技术的尝试并非一条路。比较重要的发明还有法国于1703年设计的水银验震器,马莱在1852年设计的液面光学观测仪,还有美国本尼奥夫在20世纪设计的应变仪等。

百年实践的结果表明,监测地震波的最有效和灵敏的方法还是基于摆的惯性,那正是由中国张衡和英国米尔恩开创的道路。

米尔恩1913年7月31日在英国去世,被公认为现代地震学之父,他的两本著作成为现代地震学的开山之作,屡屡再版。米尔恩的墓碑极其简朴,簇放着日本菊花和他夫人从自家花园采摘的白色康乃馨。

米尔恩地震仪的结构示意图

1897年在台北架设的米尔恩地震仪

1900年建立的第一个全球地震台网

现代地震仪的发展

尽管米尔恩是海浪中的一朵美丽浪花,但科学实践并不因此终止,更美更大的浪花总在前方不断地冒出。

米尔恩仪器的放大倍数不高、易动不易停、难做24小时连续记录、时间服务也不好、只有水平分量记录不了垂直运动……,一系列的新问题亟待解决。

20世纪初,大海的波涛里又涌现出了两朵美丽的浪花—德国的维歇尔和俄国的伽里津,他们发明了倒立摆地震仪和电磁地震仪。

维歇尔

伽里津

莫小看两件新仪器,所蕴涵的深刻思想无以估量。

毋庸置疑,惯性当为测震仪的基本依据,这是米尔恩等早期开拓者已经认识到的。问题在于,所有的物体都具有惯性,却不是所有的结构都能够测震的。所以,只讲惯性还不充分。

于是,悬垂摆和水平摆的另一个独特的力学性质—“恢复力矩”被人们重视起来。这两种结构之所以能够稳定、长时间地揭示出地面的相对运动量,在于它们天然地具有一个至关重要的因素—恢复力矩。一旦重锤偏离原点,重力会自然而然地产生一个恢复力矩将重锤“拉回”原点,始终维系它的静止状态。

倒立摆的恢复力矩需要靠弹簧产生

这就意味着,凡能对重锤赋予恢复力矩的结构,必然能测震!

“惯性”和“恢复力矩”二者,方是对测震仪器的完整理解,缺一不可。或者说,“摆”是二者的结合体。

这种理性的认识解放了思想。从此,测震结构的设计者们可以放开手脚了,今后不必局限在天然的重力矩上。弹簧、钢片、吊丝、游丝、扭力等各种结构和材料都可以引用,只要它们能够产生必要的恢复力矩,便能形成各式各样简单易行的摆。人们得出了“计时用表,测震用摆”的结论。

1901年维歇尔的倒立摆地震仪成功。重锤的恢复力矩是在下端点用两块钢弹簧片实现的。放大倍率从200到2000,很小很远的地震都能纪录到。1930年前后,德国公司为德国、中国和墨西哥各制造了一台超大型维歇尔地震仪,仅重锤就重达17吨!仪器的体量要占据一间大房子,是当时世界最高级的测震仪器。中国的这一台架设在南京地震台,至今还能工作。

维歇尔倒立摆地震仪结构示意图

1906年伽里津垂直向地震仪问世,重锤的恢复力矩是用悬挂弹簧实现的。突破了长期以来地震仪器只能做水平向观测的局限,而且随后又把电磁放大技术引进,放大倍率可以达到数万倍。

从此,测震技术进入第二代,即维歇尔—伽里津时代,世界各国大量采用他们的仪器和技术,设计出各种各样的摆结构。随后,伍德—安德森扭力地震仪于1923年问世,贝尼奥夫应变地震仪于1932年发明,日本和俄国也设计出自己的地震仪。

地震仪所采取的各种各样的摆结构

中国的地震研究在抗日战争中也没有停下。李善邦于1939—1942年研制成水平摆地震仪,重锤的恢复力矩是用钢片代替顶针而实现的。仪器架设在重庆北碚,纪录到战争期间国内外109次地震。解放以后,命名为51型地震仪,装备我国各基准地震台。

新世界的展开

人类手中有了工具,犹如孙悟空有了金箍棒,上天入地,叱咤风云。

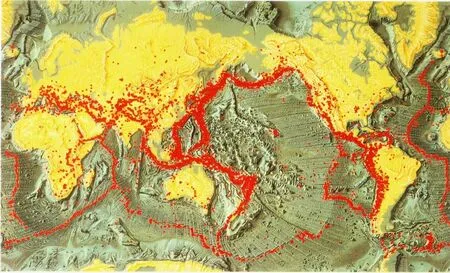

首先,知道了全球地震分布。早期的人们仅知道大陆会有地震,现在的观点大大改变了,原来海洋上也会发生地震,不仅数量很多,而且非常强烈,海啸是海里的特大地震引起的。绝大多数的地震并不与火山的喷发有关系。太平洋四周和喜马拉雅山都有地震带。

中国原来是个多地震的国家,地震竟然是众多自然灾害之首。

有了地震记录图,科学家可以仔仔细细地分析房屋和建筑物是怎样被地震破坏的。人们可以在不同的楼层上都布设地震仪,甚至架设在水坝、电站、医院等工程的各种要害部位里,查明地震时候它们的振动幅度、频率、各种响应情况,积累经验发现规律,从而制定出房屋抗震设防的措施,让建筑物能有效抵御地震的破坏。这种监测工作已经很普及,包括对薄弱地质区域的监测,预防地质灾害的发生。

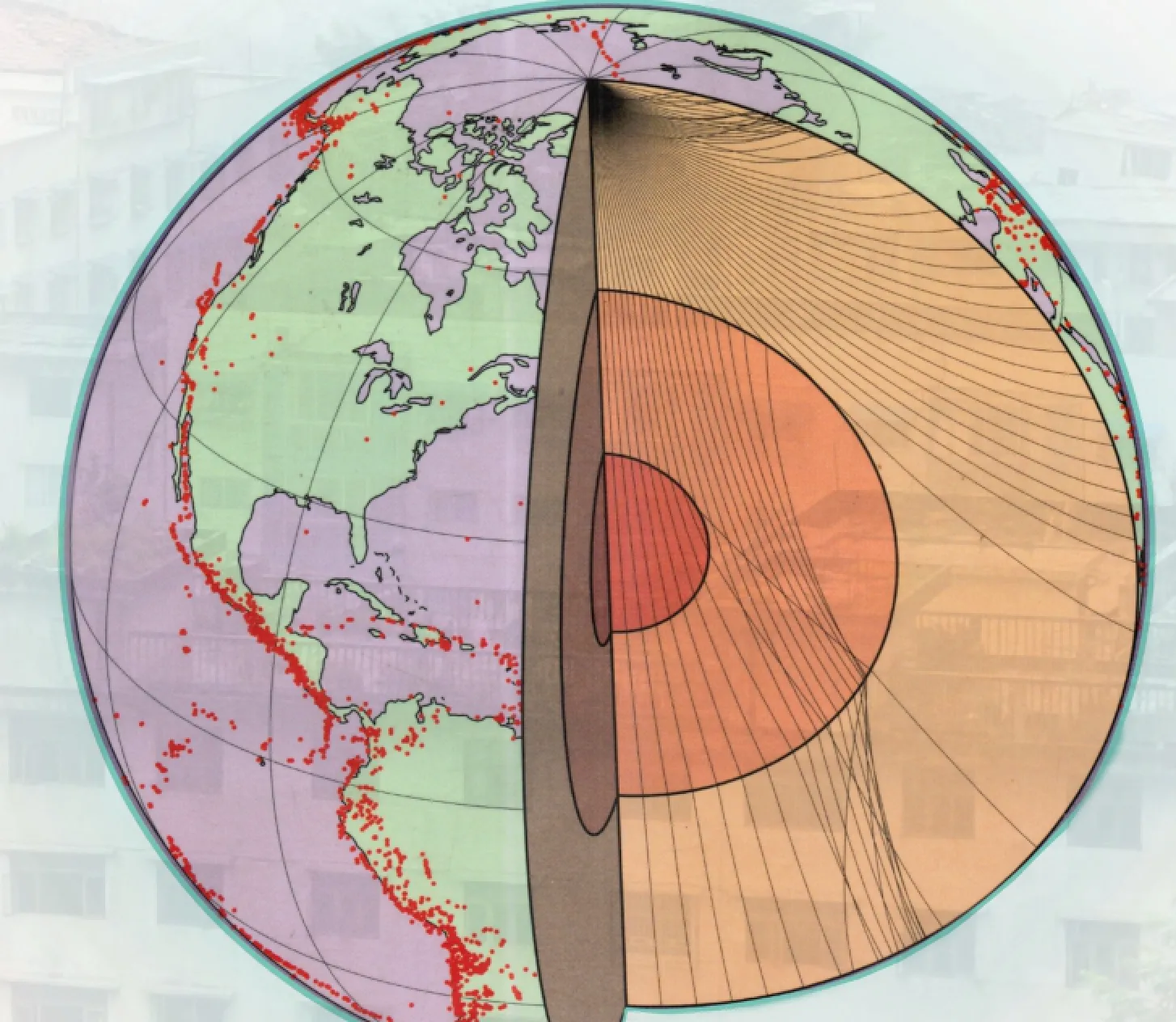

全球地震的分布

其次,人们开始了解到地球的内部构造。火山为什么会喷发?大陆为什么能漂移?地球的磁场怎么形成的?东海的龙宫在哪里?……一系列光怪陆离的神话和疑问渐渐有了答案。为什么?因为地震的能量极其巨大,只有它所激发的地震波可以穿透地球内部到达远处的彼岸。在全球布设地震台网,就可以根据记录到的信息来确认内部构造。这同医院里用CT、B超、X光透射、心电图的道理是完全一样。

地震学家很自豪,咱们就是对地球做诊断的专科大夫。

地震波和地球内部构造

掌握了天然地震波的传播规律和观测技术,人们自然就能把它们“拷贝”到生产当中。用人工地震—“爆炸”当震源,它所激发的地震波同样会在地下反射、折射、绕射,使用微小地震仪就可以查明地下的构造、矿藏、石油、洞穴等,也可以检测火箭体内的缺欠、发动机里的隐患等,直接为国民经济服务。军事上,比如核爆定位、水下侦探、抗爆掩体设计等都有用场。

总而言之,地震学的应用极其广泛。

20世纪末,测震技术已经发展到第三代。地震仪器可以做得更小更灵敏,频带可以达到更宽泛,数字化程度更高级。于是电子技术、遥控遥感、海底观测、微震监测、地震预警、海啸预警、深井观测都发展起来。

不是吹牛,地震观测技术不仅能研究地球,甚至连月球上的月震也能监测。正是可上九天揽月,可下五洋捉鳖。

法国2011年发行的张衡纪念邮票

香港2015年发行的张衡纪念邮票

地震引起灾难,人们在地震方面的研究从未停止

1 9 2 3 年 9月 1日11∶58分,日本东京横滨地区发生8.3级地震。地震发生在中午时分,人们开始用炉子做饭。地震把炉子震翻,炉火点燃木质房屋,引起火灾。消防系统在地震中同时遭到破坏,火势得不到控制,最终导致人们无家可归。这一次地震成为历史上最严重的地震之一。

张衡时代的地震

七大板块

地震引发的各种灾难现象

地下水翻涌

地坼-四川南江

地震水平错动

地震致河水狂泻

汶川废墟

北美西部的断层线

什么是地震

本期的主题是测量地震的仪器,那地震究竟是什么呢?

按照定义,地震又称地动或者地振动,是地壳快速释放能量过程中造成振动,并产生地震波的一种自然现象。

所有的地震我们都能感受到吗?答案是否定的。据统计,地球上每年约发生500多万次地震,算下来平均每天要发生上万次的震。要是地球每天出现一万起汶川大地震那样的恐怖灾害,那世界恐怕已经灭亡了。实际上,绝大多数的地震能量太小或距离地面太远,以至于人们感觉不到;真正能对人类造成严重危害的地震一年大约有十几次甚至二十次;能造成特别严重灾害的地震平均一年有一两次。像汶川地震或者唐山地震那种超级强震,都是多少年一遇的偶然性灾难。

人类自古就知道地震,但是对地震的性质了解一直微乎其微。原因是显而易见:地面太硬了,谁也没有土行孙的本事到里面看看。地球的半径是6370千米,而人类最深的矿井不过几千米深,没人知道地下深处是怎么回事。

直到20世纪,两位美国科学家里克特和古腾堡才发明了一种测量地震程度的方法,被称为里氏震级。一般而言,级数大的地震会上电视,我们有时候在新闻里会听到类似报道:某地发生里氏8级大地震,人员伤亡如何如何。是的,里氏八级的地震就很猛烈了,可能比七级的大地震要强烈几十倍。

但是地震级数大,不等于造成的损失就一定大。因为地震除了能量,还有一个距离问题。如果一场大地震发生在地下700千米处,也许对地面毫无影响,但是一场中型地震要是发生在地面下一两千米的地方,也许就会造成巨大的破坏。

历史上最大的地震,大概是1964年3月的阿拉斯加大地震和1960年的智利大地震中的一场,因为两场都达到了九级,但是具体谁更厉害一点,各家说法不一。说法一致的是这两场地震都造成了巨大的破坏,巨大的海啸在太平洋上横扫了一万千米,美洲沿岸的惊涛骇浪一路拍到了日本。

这两场地震并不是破坏性最强的地震。如果地震发生在人口稠密的地区,只要七级以上就能带来巨大的灾难。欧洲历史上最惨烈的地震是1755年的里斯本大地震,凶猛的地震和海啸带走了六万人的性命,整个葡萄牙的首都几乎片瓦无存,只有国王一家在郊区的修道院里祈祷,才勉强躲过一劫。

世界历史上破坏性最大的地震发生在中国,1556年1月23日的陕西华州大地震,震撼了九十万平方千米的中原大地,一共有101个州县损失惨重。整个关中平原,民房官署寺庙乃至城墙宫殿等,几乎全部倒塌,事后光是各州道府县上报的死亡人名就达83万之多,不知姓名的死者不计其数。死亡人数高居世界震灾之首。

是的,中国自身就是地震的直接受害者。地震的猛烈和频繁,促使古代中国的智者对其进行了大量的研究,汉唐时期斗拱木建筑也有极强的抗震能力,后来多使用价格便宜的土木结构,抗震效果反而不行了。中国古代的斗拱建筑难以防火,但是非常抗震。1976年唐山大地震,天津蓟县的建筑塌了一大半,千年古建独乐寺由于设计得当,在地震中摇来摇去,居然丝毫未损。

里斯本大地震

人们在很长时间以来,一直很好奇地震会发生在什么地方,但是地震似乎就是没头没脑地发生在各个地方。直到板块漂移学说创立之后,人们才终于发现,原来是在两个板块之间的地方,最容易发生地震。因为板块在漂移,两个巨大的板块推推搡搡,压力巨大,到了有一方不得已而退让的时候,那就是大地震了。

按照这个理论,日本的首都东京大概是一个正在“等死”的城市了。为什么呢?因为东京并非处于两个板块之间,它恰好处于三个板块之间!1923年9月1日的关东大地震,让20万日本人死于非命。在那之后,地震的能量积攒了快一百年了,下一次大地震啥时候来,损失会有多大,谁也不知道。

长期来看,东京在之后四十年里遭遇超大地震的概率大概是90%,这个人口超过3000万的繁华大都会大概是在劫难逃,而这个信息你是不会在画满樱花的东京旅行手册里看到的。你也不用过于担心,因为要是只去旅游个一两天,遇到大地震的几率是微乎其微的。至于住在东京的人,要不然是完全不去想这个问题,要不然就是做好了死守的打算,东京的建筑号称是能抗IX度强震,而且日本人从小学习防震知识,只能是祝他们好运了。

科学家们发现,除了板块地震之外,还有一种比较奇怪的地震,会发生在板块的中间。也就是说,这种地震有可能在任何时间发生在任何地点,震级可大可小,但是和板块运动没有关系,所以根本无从预测。换言之,我们对地震的形成原因,了解的还非常少。

研究地震,除了监测,最关键的一点是预测。知道了什么时候会发生地震,我们就可以疏散人群,转移物资,把损失降到最低。但是要想预测地震,我们必须真实地知道大地的下面究竟有些什么东西。

通过对地震波的研究,科学家发现,地球里面大概是好几层。首先是个坚硬的地壳:它在大陆下面大概是40千米深,在海下大概是5~10千米深。地壳里面是由炽热粘稠的岩浆组成的地幔。为啥是岩浆呢?这是我们从火山喷发得到的知识,地幔究竟是啥样,其实没人见过。地幔深处是两层地核,外层呈液态,内层呈固态。

科学家曾经计划挖开地壳,取出一点地幔,来看看地球里面的岩石构造究竟是什么样子的,这样可以极大地帮助我们了解地球运动并预测地震。但是这个地壳实在是太难挖了。

我们说过,地球的直径是6370千米,地壳最厚不过50千米,对比一下,大约就是苹果和苹果皮的关系。但是这个苹果皮坚硬无比,根本无从下口。1960年代,美国科学家曾经在墨西哥湾的深海里开凿地壳,因为那里的地壳只有5千米厚。但是这种深海作业被证明是完全不可能的,美国人花了一大笔钱,结果只钻了1800米深。没过几年,前苏联的科学家也打算试一下,他们知道不能从海底挖,于是就从陆地下手,打算挖个15千米看看情况。结果他们拼死挖了十几年,最后钻到12千米就不得已而放弃了,因为在十几千米的地下,岩石间充满了水,温度高达180度,而且岩石的分布和预测差异极大,坚硬到实在打不下去了。

总之,地球如果是个大苹果,人类连苹果皮的三分之一都打不穿。我们对地球内部的了解太少,直接制约了对地震本质的研究,可以说,一切还在起步阶段。或许将来,当我们的小读者们成长为合格的科学家之后,能把地震的本质真正摸清,和古代的张衡一样名垂青史,也是有可能的呢。

人们对地震形成原因的逐步认识

古代学者们对地震成因有很多不同见解。

我国古代的庄子(公元前约369—公元前286年)讲:“海水三岁一周流,波相薄则地震”。相薄,是相近、相遇甚至相撞的意思。是说海水三年流动回转一周,海浪相遇引发地震。这种“大地浮于水上”的古宇宙观,源自古人掘井时发现地下深处有泉水涌冒出来。我们在各类绘画、纹饰和雕塑中可以看到,中国的古代地球模型只有天穹、大地、海水三层结构。海水的最深处称“九泉”,“九”表示极其深。不过庄子的“海波相薄为震”的观点并没有被后人继续发展,社会影响有限。

西周末年的思想家伯阳父(公元前约8世纪)对地震的认知做出了重要贡献,他认为:“夫天地之气,不失其序;若过其序,民乱之也。阳伏而不能出,阴迫而不能蒸,于是有地震。今三川皆震,是阳失其所而镇阴也。阳失而在阴,川源必塞。源塞,国必亡。(《国语·周语》)”

伯阳父没有采用具体的物质,而是把“天地之气”抽象成阴、阳二元素,从矛盾双方的相互斗争上来认识地震,这在哲学上具有划时代的意义和深远影响。

东汉思想家王充提出了新的哲学观点:“地固将自动”,认为地震是大地的自然运动。

与秦汉(公元前221—公元220年)同期的欧洲,正值古希腊—古罗马文化的鼎盛时期,他们对地震的认识也处于原始阶段。当时的人们(主要是地中海地区)看到火山喷发时地面也在颤抖,火山和地震便被联系在一起,意识到地球内部肯定非常炙热,地下热量的活动即视为地震的原因。哲学家卢克莱修(公元前98—公元前55年)则认为地震是由山体坍塌引起的。

由于缺乏实验和观测手段,人类早期对地震的探索一直没有取得实质性的进展,几千年间一直处于客观记载和猜想阶段。

近代地理学创始人德国的洪堡(Avon Humboldt,1769—1859) 经 历 过 1797年南美地震和1812年加拉加斯地震,提出了地震火山说,认为火山是地震的安全阀,当火山不能喷发时,它所积蓄的能量便转变为地震而释放,这个想法曾一度在地质界占统治地位。他还促进了俄国和中国在1841年间首先建立了地磁气象站,德国的科学基金会就是以他来命名的。地质学家修斯和霍尔尼斯1878年认为,地震由于地球的收缩引起地壳断裂所致。还有人设想过电荷放电引起气体爆炸、化学作用溶解出巨大地洞、岩浆上涌扰动地壳等学说。随着欧洲文艺复兴和启蒙运动兴起,思想解放也促进了测震仪器的发展,加之意大利的地震比较多,人们的设计也是五花八门的,利用液面变化、观测单摆运动等,有的在地下打洞灌水监测体积变化,收集气体测地气,探测地下声音等。一直到19世纪中叶,还没有找到更好的办法,基本是处于验震器的水平上徘徊。

地震毕竟属于小概率事件,并且难以在实验室中模拟,因此,地震学的发展远远落后于数学和物理等经典学科,直到20世纪才形成了成熟的理论体系和完整的板块学说。今天,人们对地震和非地震机理的认识已经更加清楚和深刻。