针刺联合中药保留灌肠对开腹手术患者胃肠功能恢复的影响

2017-05-02邢栋

邢栋

针刺联合中药保留灌肠对开腹手术患者胃肠功能恢复的影响

邢栋

(河南中医药大学第一附属医院,郑州 450000)

目的 观察针刺足三里、内庭穴联合中药保留灌肠对开腹手术患者胃肠功能恢复的影响。方法 将接受开腹手术治疗的82例患者,随机分为观察组和对照组,每组41例。对照组术后给予常规处理,观察组在此基础上加用针刺足三里、内庭穴联合中药保留灌肠。比较两组的胃肠功能恢复指标、总住院时间、症状评分、临床疗效及患者满意度。结果 观察组肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、术后首次排便时间、恢复普通饮食时间、总住院时间均显著少于对照组(<0.05),且48 h内排气例数显著多于对照组(<0.05)。观察组治疗后的症状评分显著低于对照组,差异有统计学意义(<0.05)。观察组的临床疗效、总有效率均明显优于对照组,差异有统计学意义(<0.05)。观察组患者满意度、总满意率均显著优于对照组,差异有统计学意义(<0.05)。结论 针刺足三里、内庭穴联合中药保留灌肠可有效加快开腹术后患者胃肠功能的恢复,缓解其肠麻痹症状,促进术后康复,提高总体满意度。

针刺;穴,足三里;穴,内庭;中药;灌肠;手术后并发症;胃肠功能

开腹手术因麻醉、手术刺激、创伤炎症等常发生以肠麻痹为主的胃肠功能紊乱,肠蠕动变慢,不利于患者术后的康复,延长术后禁食时间,影响其伤口愈合。因此,如何尽早恢复患者的胃肠道功能,增加肠道蠕动,缩短排气、排便时间,促进患者早日康复一直是临床研究的重点。临床上术后多采用营养支持治疗,嘱咐患者适当运动来促进肠蠕动,必要时行胃肠减压,但效果一直不甚理想,近年来越来越多的研究开始关注中医药对胃肠功能的影响,既往研究[1-3]主要采用针刺穴位、穴位按摩或中药灌肠等单一方法,为了提高疗效,本研究采用针刺足三里、内庭穴联合中药保留灌肠来促进开腹手术患者术后胃肠道功能恢复,并与术后常规处理相比较,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2014年3月至2015年2月期间我科收治的接受开腹手术治疗的82例患者,按照随机数字表分为观察组和对照组,每组41例。观察组中男23例,女18例;年龄26~75岁,平均(49±10)岁;手术部位为肝胆胰脾17例,胃部14例,肠道10例;全麻26例,硬膜外麻醉15例。对照组中男22例,女19例;年龄25~73岁,平均(47±10)岁;手术部位为肝胆胰脾19例,胃部13例,肠道9例;全麻27例,硬膜外麻醉14例。两组性别、年龄、手术部位、麻醉方式比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。本研究中所有患者均自愿加入本研究并签署知情同意书,符合医学伦理学原则,已通过本院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入标准

①全部患者术后均出现不同程度的肠麻痹;②手术采用全麻或硬膜外麻醉,均为传统开腹手术;③临床资料完整可靠。

1.3 排除标准

①合并严重的心、脑、肝等其他器官疾病;②术后出现出血、穿孔、吻合口瘘等并发症;③因各种原因未配合完成研究者。

2 治疗方法

2.1 对照组

患者术后均给予常规处理,包括在胃肠功能未恢复前禁食、预防性应用抗生素及对症营养支持治疗,维持水、电解质及酸碱平衡,待肛门排气后可给予流质饮食,对严重肠麻痹者可给予胃管进行减压,术后嘱其勤翻身、多活动四肢,视情况尽早下床活动,注意循序渐进、适可而止。

2.2 观察组

在对照组基础上给予针刺穴位联合中药保留灌肠,具体如下。

2.2.1 中药保留灌肠

在术后6 h即开始采用我科自制的方剂(大承气汤加减)进行保留灌肠,该方包括厚朴15 g,枳实15 g,大黄12 g,芒硝10 g,桃仁10 g,郁李仁10 g。将其放在500 mL水中浸泡30 min,后用文火煎至200 mL,待水温降至37℃后进行保留灌肠。嘱患者取侧卧位,自然屈曲,将灌肠器涂以石蜡油后缓慢插入肛门内10~12 cm,在20 min内将汤药注入肠道内,灌肠后平卧60~75 min后排出,每日灌肠1次。

2.2.2 针刺

在中药保留灌肠同时针刺足三里和内庭穴,让患者仰卧于病床上,双腿放松,两侧足三里穴及内庭穴皮肤消毒后,取0.30 mm×40 mm毫针直刺穴位0.5~1.2寸,采用垂直进针法,若患者局部感到酸、胀、麻、重等感觉并向足背、膝盖以上传导,则提示得气成功,若感觉不显则可反复提插和捻转毫针,直至针感明显为止,得气后行捻转补法90~110次,每10 min捻转1次,每次留针30 min。每日上午及下午各针刺1次,中间隔6 h。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 胃肠道功能恢复指标及总住院时间

以患者手术结束即开始计时,每隔4 h由同一位医生进行腹部听诊,若肠鸣音超过3次/min即认为肠鸣音恢复正常,记录各患者的肠鸣音恢复时间,并记录其首次肛门排气时间、术后48 h内排气人数、首次排便时间、恢复普通饮食时间等胃肠道功能恢复指标以及总住院时间。

3.1.2 症状评分

在治疗前后让患者根据症状自评量表对恶心呕吐、腹胀、呃逆、纳差这4个症状进行自我评分,该表采用5级评分制。0分为“无该项症状”;1分为轻度,即自觉有此症状但不严重、发作频率不高;2分为中度, 即自觉有此症状且介于轻度及较重度之间;3分为较重度,即该症状较明显,介于中重度之间;4分为重度,即该症状的频率和强度都非常剧烈,难以忍受[4]。将各个症状的评分相加即为总分,范围0~16分,总分越高,提示临床症状越重。

3.1.3 满意度状况

所有患者出院时采用我院自制的患者满意度调查表评价其对本次住院情况的满意度,评价可选结果包括非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意,计算两组的总满意率=[(非常满意的例数+满意的例数)/总例数]×100%,比较两组的满意度分布情况及总满意率。

3.2 疗效标准

对所有患者术后进行总体疗效评价,包括治愈、显效、好转及无效4个[5]。

治愈:术后24 h内能正常排气、排便及饮食,肠鸣音3~5次/min,腹胀等症状消失。

显效:术后48 h内能正常排气,肠鸣音较弱,1~3次/min,排便不畅或不规律,进食后轻度腹胀。

好转:术后72 h内排气及排便,但时间均明显延长,肠鸣音弱,0~2次/min,流质饮食或不进食。

无效:术后72 h内仍未排气排便,腹胀、恶心呕吐、呃逆等症状仍然存在,需要插入胃管进行减压。

总有效率=[(治愈例数+显效例数+好转例数)/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

所有资料均采用SPSS19.0统计学软件进行数据分析,计数资料若呈无序分布则采用卡方检验,若为等级资料则采用秩和检验。计量资料若呈正态分布,则以均数±标准差表示,用检验,否则采用非参数检验。以<0.05为差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组胃肠道功能恢复指标及总住院时间比较

结果表明,观察组肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、术后首次排便时间、恢复普通饮食时间及总住院时间均显著少于对照组(<0.05),且术后48 h内排气例数的比例显著多于对照组,差异具有统计学意义(<0.05)。详见表1。

表1 两组的胃肠道功能恢复指标及总住院时间比较

3.4.2 两组治疗前后症状评分比较

结果表明,两组治疗前症状评分比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后症状评分均明显下降,但观察组症状评分显著低于对照组,差异有统计学意义(<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后症状评分比较

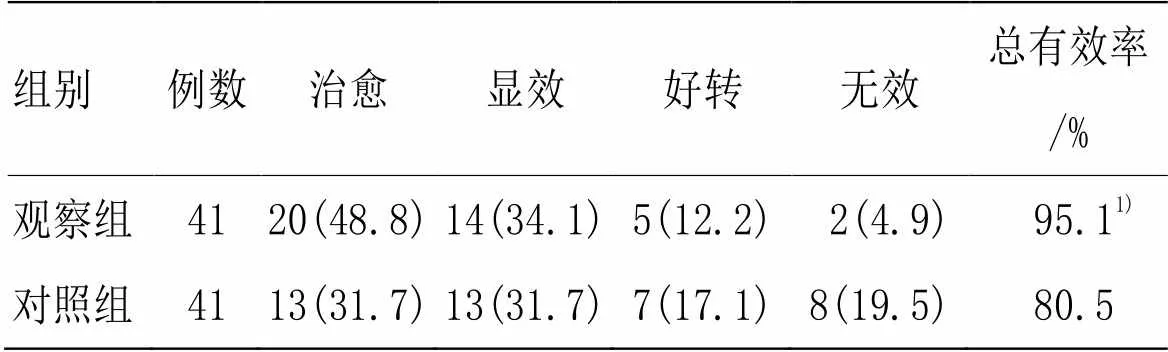

3.4.3 两组临床疗效比较

结果表明,观察组临床疗效显著优于对照组,经秩和检验,差异有统计学意义(=2.118,<0.05)。观察组总有效率为95.1%,显著高于对照组的80.5%,差异有统计学意义(c2=4.100,=0.043<0.05)。详见表3。

表3 两组临床疗效比较 [例(%)]

注:与对照组比较1)<0.05

3.4.4 两组患者满意度调查结果比较

结果表明,观察组患者满意度显著优于对照组,差异具有统计学意义(=2.549,<0.05)。观察组满意度为80.5%,显著高于对照组的58.5%,差异有统计学意义(c2=4.661,=0.031<0.05)。详见表4。

表4 两组患者满意度调查结果比较 [例(%)]

注:与对照组比较1)<0.05

4 讨论

行开腹手术的患者术后多会出现不同程度的胃肠功能障碍,表现为肛门停止排气、排便以及恶心呕吐、腹痛、腹胀等症状[6-7],这可能与手术的麻醉、术中对胃肠道的牵拉、围术期的渗血及手术本身的应激等因素有关,术后若胃肠道蠕动长时间减弱,则容易导致其发生病变及损伤,反过来可加大胃肠内的压力,从而加重肠麻痹,若继续发展下去则可导致机体菌群移位,引发全身炎症反应,故术后应尽快恢复胃肠的蠕动,缩短肛门排气、排便时间,减少术后并发症的发生风险,促进患者早日康复。以往临床上术后主要给予静脉营养支持,嘱咐患者早运动、多运动,配合一些功能操来加快胃肠功能的恢复,但其效果多不甚理想。由于中医学是一门以辨证论治为特点的理论体系,故近年来,中医中药在术后胃肠功能恢复方面的应用,越来越受到临床的重视[8-10]。

中医学认为胃、大肠、小肠均属于六腑,其生理功能是受纳和腐熟水谷、传化和排泄糟粕,以通降为顺,故开腹术后胃肠功能障碍是由于通降功能失常导致,即“闭而不通、不通则痛”,并且此时患者多表现为邪毒壅结、热结肠腑的症候,应给予通腑泄浊、清热解毒、行气活血的中药治疗。大承气汤是名医张仲景创立的经典方剂,包括大黄、芒硝、枳实、厚朴4味药,大黄可泻下攻积[11-12],芒硝可软坚润燥起到通便效果[13-14],而枳实、厚朴均能宽中下气行滞,4药联用具有通里攻下、通腑荡积及行气散结的功效,在促进胃肠蠕动方面效果令人满意,已在临床上广泛应用[15]。现代药理学研究证明番泻苷类和大黄素等蒽醌类衍生物是此方的关键物质,能不经过消化途径作用于胃肠道平滑肌细胞,提高了胃肠道平滑肌细胞兴奋性,缩短了膜电位的搏动周期,进而增加了胃肠蠕动,且能改善胃肠道血供,降低毛细血管的通透性,减轻局部组织的水肿,增加胃肠道的黏膜保护功能[16]。葛洪霞等[17]对食管癌术后患者经鼻肠管注入复方大承气汤,发现其能显著促进术后胃肠动力,血浆胃动素含量明显提高,而血管活性肠肽含量明显降低。王金财[16]对腹部手术患者术后采用复方大承气汤灌肠,结果表明可显著促进胃肠功能恢复,且术后胃动素和胃泌素水平显著升高,这可能是其机制之一。本研究采用的方剂中既包括了大承气汤中的厚朴、枳实、大黄、芒硝这4个药,还添加了桃仁和郁李仁,两者均可配合其他4药进行润肠通便,增强了大承气汤的通便效果。对于腹部手术后患者而言,在排气之前临床上只能给予禁食,口服药物受到了限制,故本研究采用保留灌肠的方式给药,其具有独特优势,不仅可使药物直接到达患处,直接作用在结直肠的分泌物中,还减少了泻下类药物对胃肠道的损害。

在中药保留灌肠之后,本研究还给予针刺穴位这个中医外治法,通过体表穴位的局部针刺刺激将该治疗性刺激传导至相应的脏腑,起到调节其气血运行的功效,其应用越来越广[18-19]。足三里穴属于足阳明胃经,其主治胃肠病证,燥化脾湿、生发胃气是其主要的功能作用,是临床上最常用的保健要穴之一,近年来越来越多的学者开始关注该穴的功能其机制[20-22]。彭秀晴等[23]对泌尿外科手术后患者的双侧足三里穴位进行早、中、晚各按摩1次,显著降低了术后肛门排气时间,促进肠蠕动。李俐依[24]对剖宫产术后患者给予针刺足三里及其他腧穴,结果表明各针刺组对促进术后胃肠功能的恢复均有效,且以针刺足三里加上巨虚穴最有效。除了足三里穴外,本研究还同时针刺内庭穴,该穴同样属于足阳明胃经,主治腹胀、胃痛、呕吐、腹泻等胃肠病证,具有清胃热、化积滞的功效。尹兆光等[25]对行腹部外科术后出现脾虚证患者给予针刺足三里及内庭穴治疗,结果表明患者症状有所缓解,胃电图的幅度明显增加,正常波比例明显升高,而低频波比例明显降低,提示胃电频率更规整。

本研究结果表明与给予常规处理的对照组相比,观察组的肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、术后首次排便时间均显著缩短,术后48 h内排气人数比例显著提高,故在常规处理基础上给予针刺足三里、内庭穴联合中药保留灌肠等综合干预措施可显著促进胃肠功能恢复,减少排气和排便时间。治疗后,观察组的恶心呕吐、腹胀、嗳气、纳差等症状总积分显著低于对 照组,可见,这些干预措施可有助于调整胃肠运动,促进胃肠蠕动。观察组的恢复普通饮食时间及总住院时间均显著少于对照组,满意度、总满意率均显著优于对照组,故这些措施不仅能促进胃肠功能运动,也有利于气血运行,促进机体各部分机能的恢复,减少医疗成本,提高患者满意度,改善医患关系。

总之,针刺足三里、内庭穴联合中药保留灌肠可有效加快开腹术后患者胃肠功能的恢复,缓解其肠麻痹症状,促进术后康复,提高总体满意度。

[1] 李立仲,廖厚秀,张少辉,等.针刺穴位治疗术后胃肠功能障碍50例体会[J].现代中西医结合杂志,2010,19 (36):4753-4754.

[2] 王艳波.腹部手术后针刺穴位对胃肠功能影响的护理观察[J].河北医学,2014,20(5):849-851.

[3] 张健,董荣坤,汪启斌,等.中药灌肠治疗胃肠术后腹胀疗效观察[J].湖北中医药大学学报,2015,17(2):82- 83.

[4] 李坤寅,王慧颖,曾诚,等.运脾除湿中药对妇科腹部术后患者MTL GLU影响的研究[J].中华中医药学刊,2008, 26(8):1625-1628.

[5] 刘均,陈亮.中药保留灌肠配合穴位按摩对腹部术后胃肠功能恢复的疗效观察[J].湖北中医药大学学报, 2015,17(2):80-82.

[6] 夏铮.围手术期术后胃肠功能障碍的辨证论治策略探讨[J].世界最新医学信息文摘(电子版),2016, 16(2):67-68.

[7] 叶其兴.西药联合灌肠疗法治疗腹部手术后胃肠功能障碍的效果分析[J].中国当代医药,2014, 21(22):168-170.

[8] 司成桥,厚晔.中西结合治疗腹部手术后胃肠功能障碍疗效观察[J].中医临床研究,2014,6(9):22-23.

[9] 韩世权.探讨不同方法对腹部手术后发生胃肠功能障碍患者的疗效观察[J].世界最新医学信息文摘(电子版),2014,14(14):17-18.

[10] 陈志强.围手术期术后胃肠功能障碍的辨证论治策略[J].中国中西医结合杂志,2013,33(2):149-154.

[11] 吴晓青,胡昌江,赵玲.生、熟大黄泻下作用及其机制研究[J].中药材,2014,(9):1562-1565.

[12] 刘亮亮,隋峰,闫美娟.大黄炮制品各组分泻下作用的比较研究[J].中国实验方剂学杂志,2012,(17):161- 165.

[13] 周永学,王倩,张筱军.芒硝的临床运用与药理研究[J].陕西中医学院学报,2007,30(1):54-55.

[14] 洪赟,孟立娜.单味芒硝在消化道疾病中应用探析[J].内蒙古中医药,2011,(13):82.

[15] 闫瑞鹏,解基良,周振理.复方大承气汤联合针刺治疗术后早期炎性肠梗阻30例[J].中国中西医结合外科杂志,2011,17(1):30-32.

[16] 王金财.复方大承气汤灌肠促进腹部手术后胃肠功能恢复的疗效观察[D].广州中医药大学,2008.

[17] 葛洪霞,许翠萍,褚梁梁,等.复方大承气汤促进食管癌术后胃肠动力的观察及护理[J].中华护理杂志,2011, 46(6):576-578.

[18] 李朵朵,岳增辉,许丽超,等.辨证取穴针刺对功能性消化不良远期疗效的临床评价研究[J].中国针灸,2014, 34(5):431-434.

[19] 马朝阳,黄琪,万文俊,等.辨证针刺对功能性消化不良患者生活质量的影响[J].中国针灸,2014,34(2):125- 129.

[20] 宋晓晶,罗明富,蒋瑾,等.电针对大鼠穴区血管内皮细胞间黏附因子1表达及肥大细胞分布的影响[J].针刺研究,2014,39(6):461-465.

[21] Zhang L, Wang H, Huang Z,. Inhibiting effect of electroacupuncture at Zusanli on early inflammatory factor levels formed by postoperative abdominal adhesions[J]., 2014:950326.

[22] Song Q, Hu S, Wang H,. Electroacupuncturing at Zusanli point (ST 36) attenuates pro-inflammatory cytokine release and organ dysfunction by activating cholinergic anti-inflammatory pathway in rat with endotoxin challenge[J]., 2014,11(2):469-474.

[23] 彭秀晴,李雅静,卢金菊.泌尿外科术后足三里按摩促进胃肠功能恢复的临床研究[J].河北医药,2009,31 (2):191-192.

[24] 李俐依.针刺足三里等腧穴对剖宫产术后胃肠功能恢复的临床研究[D].新疆医科大学,2014.

[25] 尹兆光,韩德昌,孙立芬.针刺足三里、内庭穴对腹部手术后脾虚证患者胃排空的影响[J].河北中医,2008,30 (8):843-844.

Effect of Acupuncture plus Chinese Medicinal Enema on the Recovery of Gastrointestinal Function After Laparotomy

.

,450000,

Objective To observe the effect of acupuncture at Zusanli (ST36) and Neiting (ST44) plus enema with Chinese medication on the recovery of gastrointestinal function after laparotomy. Method A total of 82 patients who had received laparotomy were randomized into an observation group and a control group, 41 cases each. The control group was intervened by conventional management after the surgery, while the observation group was additionally given acupuncture at Zusanli and Neiting plus enema with Chinese medication. The gastrointestinal function indicators, total hospitalization duration, symptoms score, clinical efficacy, and patient’s satisfaction rating of the two groups were compared. Result The time to restore bowel sound, first anal exhaust time, first defecation time, time to restore general diet, and total hospitalization duration of the observation group were significantly shorter than those of the control group, and the observation group had significantly more cases who had anal exhaust within 48 h after the surgery (<0.05). After the treatment, the symptoms score in the observation group was markedly lower than that in the control group (<0.05). The clinical efficacy and total effective rate of the observation group were significantly superior to those of the control group (<0.05). The patient’s satisfaction rating and total satisfaction rate of the observation group were significantly superior to those of the control group (<0.05). Conclusion Acupuncture at Zusanli and Neiting plus enema with Chinese medication can effectively promote the recovery of gastrointestinal function, mitigate the enteroparalysis symptoms, boost the postoperative recovery, and enhance the general satisfaction rating.

Acupuncture; Point, Zusanli (ST36); Point, Neiting (ST44); Traditional Chinese drug; Enema; Postoperative complications; Gastrointestinal function

1005-0957(2017)04-0404-05

R246.2

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2017.04.0404

2016-11-20

邢栋(1976—),男,主治医师,硕士,Email:1548512804@qq.com