用“课程意识”引领园本教研

2017-04-29冯竹君

我园自2013年启动区域活动的实践研究以来,园本教研抓住核心内容,围绕关键问题,开展了丰富多样的研讨活动。在园本教研的开展过程中,我们始终在思考几个问题:(1)教研活动是否可以更关注教师需求,激发教师主动参与教研?(2)教研活动是否可以更关注活动的目标设计、过程设计,提升教研活动的效益?(3)教研活动是否可以更关注研究过程中的问题与调整,形成可持续、可深入的教研活动?(4)教研活动是否可以更关注活动效果与反馈,完善教研活动的后续跟进?在对四个问题的反复实践与思辨中,我们发现,当“课程意识”的理念介入园本教研活动时,课程意识的四个形态,即主体意识、设计意识、建构意识与评价意识恰恰是回答四个问题的关键。于是,在教研活动中,我们用“课程意识”引领教研活动,尊重教研活动的主体意愿,丰富教研活动的组织形式,拓展教研活动的内涵深度,完善教研活动的评价方式。

一、解决真问题,激发教师主动参与

园本教研的终极目标是促进教师的专业提升,因此教研活动的内容应面向教学实践,帮助教师解决实际工作中的困惑和难题,激发教师主动参与的意识。

案例:教研活动四诊法

近年来,我园以班级试点的形式尝试区域活动的开展。在实践、探索的过程中,我们与教师密切沟通,积极对话,把握他们的心理活动,通过“望闻问切”四诊法来寻找、判断教育实践中的真问题,形成具有共性的、时效性的研讨活动。

望:看看实验班的活动情况,了解区域活动的时间能否得到保障。

闻:听听实验班孩子的对话,了解区域活动的材料是否具有适度的挑战性与学习可能。

问:聊聊实验班教师的困惑,了解区域活动的指导是否得到关注。

切:谈谈解决的思路,与所有教师共享对区域活动的认识。

通过“望闻问切”四诊法,我们梳理出关于区域活动的基本问题。如教师们普遍认为教室空间小,合理设置区域空间是他们在区域活动研究初期遇到的共性问题。于是,我们以年级组为单位,观摩试点班级的做法,其他班级从模仿开始,逐渐走向根据班级自身情况进行个性化设计,使区域空间设置趋于科学合理。又如,我们通过与孩子对话,发现教师在设计区域活动材料时,过于强调学科领域的目标任务,缺乏对幼儿学习特点的关注与支持,因此我们开展了同一材料在各年龄段的适用性研讨,归纳出区域材料设计的相关注意点。通过一系列教研活动,完成了教师对区域活动的认知统一。

二、注重话语权,创新教研活动形式

课程意识强调对活动的设计,教研活动的组织者应当把教研活动作为课程来对待,每一次活动都应该做深入的设计。在设计的过程中,注重教师的话语权,让每一次的活动都能教研相辅,不断创新教研活动形式。

案例:教研组长轮值制

教师围绕区域活动做了许多探索,积累了丰富的经验,每一位教师说起区域活动都有源源不断的话题。针对这一情况,我们采取教研组长轮值制,每班教师每周承担一次组织教研活动的任务。由教师担任教研活动的组织者,业务园长与教师共同商讨活动方案,围绕活动内容及形式出谋划策。在此制度的推动下,我们开展了多次高质量的教研活动。

案例研讨式。有的班级用“学习故事”,有的班级用观察记录,有的班级用视频实录,生动地再现幼儿的学习现场。全体教师先集体观看案例,然后各抒己见。围绕同一个话题,就孩子的年龄特点、能力兴趣、发展潜能等展开激烈的思维碰撞,最终形成观念的共识。

经验分享式。影响区域活动质量的关键因素是材料,各班在设计、制作材料时都有独特的出发点与创意点。教师通过对材料的分析与解读,向大家展示他们的思考,从新材料的诞生背景、投放时机到调整动因,每个阶段的思考与做法以微讲座的形式与大家分享,共享智慧。

问题引领式。随着对区域活动的深入研究,教师也会产生越来越多的困惑,有的教师就主动搜集实际工作中的问题,如孩子不爱玩的材料该不该撤?新开放的区域,孩子们都去抢怎么办?美工区的辅材怎么摆放……教研活动时,把这些问题罗列出来,或以年级组为单位,或以座位排序为单位,分组进行问题讨论,最后大组交流,形成共识。

教研组长轮值制让每一位教师都成了教研活动的主人,保证了他们的话语权。同时,由于每一位教师的经验不同,能力不同,思考角度不同,因而活动形式也更多元化。

三、引入新理念,拓展教研活动内涵

一个有成效的教研活动,关键是要有一个有意义的研讨主题。同时,这个研讨主题还应该能转变教师的观念,优化教师的行为。为此,我们在确定教研活动主题时,力求兼顾两个方面:一方面,深入到教学第一线,和教师一起去观察、调查,寻找在教师中比较普遍存在的真问题;另一方面,不仅就问题谈问题,而是通过认真研究,敏锐地发现问题的实质,从而将问题转换成一个明确的研討主题。

案例:名师课堂

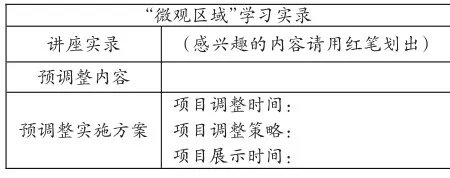

我园的教研活动中有一个重要的组成部分——名师课堂。每学期,我们会邀请一些具有鲜明教育理念的专家来园给教师做专题讲座,而这仅仅是名师课堂的导入部分,重头戏是围绕名师带来的新理念与新信息并联系实际情况进行深入研讨。如针对教师在区域活动中满足于材料的设计与提供,却总是忽略幼儿活动过程观察指导的现象,我们邀请江阴市西郊中心幼儿园赵玫园长带来讲座“微观区域”,赵园长深入解析了区域活动中教师观察指导的重要性,并提出观察指导的几种方式。根据赵园长的讲座,我们设计了如下“调整行动计划表”,由教师自己制定方案实施,一段时间后再集中交流,分享经验。

四、走进真现场,完善教研活动评价

评价意识是课程意识的重要组成部分,评价的激励与导向功能能激发教师专业发展的内在需要与动力。因此,我们尤为关注研讨后期教师的行动调整,通过走进现场的方式,进一步了解教师的工作状态,对教研活动的效果进行及时总结与评价,从而不断优化教研活动,真正促进教师发展。

案例:从现场中来,到现场中去

区域活动的每次研讨,我们都力求在真实的现场中说话,以使研讨扎根于实际情况。每次的研讨也不局限于纸上谈兵,而是让教师通过教学实践去验证所思所想,作为教研活动的组织者,更是想方设法走进现场,用验证的眼光去判断“老问题是否已解决,新问题是否又出现”。同时,关注教研活动的评价方式,注重实操性,以真实的现场作为评价最有力的依据。

展示性评价。我们通过区域材料的静态评比,进一步了解教师关于材料设计的理念及能力。如各班选出活动区内比较有价值的材料参加评比,说明材料的设计理念与操作方法,由教师推选的评委投票打分,选出优秀的材料,最后由评委会进行优秀材料推介。

过程性评价。在某一段时间内,全体教师一起来到一个班,手拿一张评价观摩指引表,一边看一边思考,如哪些活动是真正吸引幼儿的,可以让幼儿充分操作并发挥想象;哪些活动的挑战是适度的,能够给予幼儿足够的空间进行思维创作;哪些教师的行为是积极的,哪些行为是无效的,甚至是干扰幼儿活动的。

总结性评价。每一个主题的教研活动,我们都以一个总结性评价作为活动的结束。教研组织者回顾教研活动的历程,归纳活动中的共性问题,分享研讨活动中的优秀典型,最终形成多样化、个性化的评价结果。

任何一个成功的活动均需要有一份完善的方案来支持,教研活动亦是如此。当我们用课程意识来对待教研活动的组织时,我们发现,教研活动原来可以做得更好,教师可以获得更个性、全面的发展。