浅谈《材料力学》课后学习

2017-04-27余云翔李文君

余云翔+李文君

(湖北文理学院建筑工程学院,湖北襄阳,441053)

摘 要:作为一个大学生,我看到太多由于课后太过放松而产生材料力学挂科的现象。对此,我将对材料力学课后如何学习以提高学习效率提出我自己的观点。

关键词:材料力学 课后学习

“学而不思则罔,思而不学则殆。”这句至理名言对我们的学习有着深刻的指导意义。“只要功夫深,铁杵磨成针。”这流传下来的佳句一直指引着我们坚持不懈地前行。那么对于学习呢?作为管理科学与工程专业的一名学生,我们应怎样学好材料力学这门专业基础课程呢?对此,我将从学生的角度出发谈谈课下应从哪些方面着手来提高材料力学的学习效率。

一、课上的内容课后需要仔细推敲

众所周知,课堂上老师的讲授是获取知识的重要途径。但是,纵然你课堂效率再高,对知识的了解也是片面的,是不完全的。单从经验上来说,老师所讲的一些专有名词或者一些专业术语,都是你未曾熟知甚至从未听闻的。其实这些是老师无形布置的课后作业,当然,是否想要了解这些专业术语,决定权在你。作为管理科学与工程专业的一名学生,想要学好这门课,仔细推敲是其必不可少的一步。然而,往往我们比较重视课堂教学前的准备以及课堂上老师的讲授,却忽略了课后的反思和总结。“金无足赤,人无完人”,毕竟你不是“完人”,爱因斯坦都说“天才是百分之一的灵感,加上百分之九十九的汗水”,你能说你的才智能比得上他么?方仲永可谓是当之无愧的神童,然而最终“泯然众人矣”。既然我们不是“天才”,也不是“神童”,那么我们更应该努力完善自我,课后仔细推敲老师所授的知识。唯有这样,我们才能做到最好的我们。

二、课堂之后需要多练习

就我及我身边的人来说,上课一听就懂,题目老师一点就通。然而,当自己独立做题的时候一做就错……我们的授课老师给我们这样一个定论——题做少了。我课后仔细思考,在很大程度上的确如此。当然,像高中那样一味刷题是不值得提倡的,毕竟我们不再面对高考。然而,等着我们的却是更大的考验——毕业找工作。学生普遍认为课后习题不重要,没必要花费时间和精力在课后习题上,其实不然。课后练习是为巩固学习效果而安排的作业,是课堂教学过程中非常重要的组成部分,是巩固新授知识,形成技能技巧,培养良好的思维品质,发展学生智力的重要途径,是课堂教学过程中不可跨越的一环。“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”我们要以这种态度来对待练习。课后练习有诸多优点,下面就其优点列举几点:

1.课后练习可以巩固我们所学的知识点,加深对知识点的理解;

2.培养良好的思维品质,发展学生智力的重要途径;

3.拓寬我们的视野,让我们对材料力学有长远的认识。

总而言之,课后练习是我们巩固知识重要的一环,它是一座丰富的资源宝库,有着无穷的教学资源,等着我们去探索,去挖掘。从中我们可以汲取更多丰富的营养。

三、实践是课后不可缺少的一部分

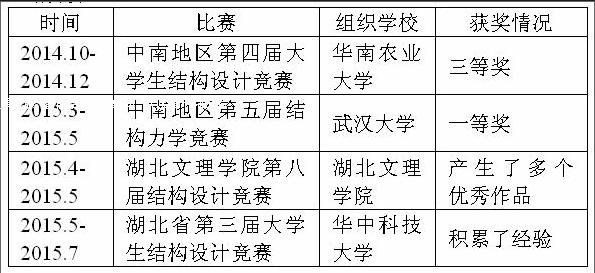

说了这么多理论方面的知识,作为管理科学与工程专业的专业基础课——材料力学,实践是这门课程必不可少的。没有实践,永远都是纸上谈兵。邓小平曾经说过,实践是检验真理的唯一标准。所以说,唯有实践才能让我们更加深入了解理论知识。理论的知识只是让我们抽象去理解,去想象,给我们的印象也确实有限。然而实践则不同,它让我们更加真实地去体验和感受力学学科的内蕴。毛泽东曾经说过:“人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。”这彰显了实践的重要性。列夫·托尔斯泰创作《战争与和平》,当他写到俄法双方在鲍罗京诺会战的一段文字时,总感到描写得很抽象、不具体,他决定亲自去上战场考察一番。到了鲍罗京诺,他仔细巡视了这个历史战场的一切遗迹,把它的地形面貌牢牢记在心里,还特地画了一幅画,画上一条地平线和许多树林,标明各个村庄、河道的名称及当年会战时太阳移动的方向等。回到家里,这才将这段文字完成。列夫·托尔斯泰的事例告诉我们——耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。实践更是我们获取经验的必要途径。因此,我校针对材料力学这门课安排了诸多实验,像研究材料应力的拉伸实验、测量材料弹性模量的实验、扭转实验、梁的弯曲应力测量实验等。近年来,我院不但在院内、校内开展结构设计结构力学学科竞赛,而且走出了校园,走出了湖北省,参加了由湖北省以及中南地区举办的结构设计结构力学学科竞赛,并取得了一定的成绩。

大三大四的工地实习也为我们走向社会打下了基础。专家之所以能成为专家,因为他累积的经验多。如此说来,课后的实践也是我们必不可少的课程。通过实践,我们往往可以学习到课堂上无法学习到的东西。

四、结语

综上所述,我们可以深刻认识到课后学习的重要性,它能加深我们对材料力学的认知,让我们对材料力学这门专业基础课有更深入的了解。

参考文献:

[1]孙运明.毛泽东对马克思主义实践观的完善与发展[J].盐城师范学院学报(人文社会科学版),2003,(4):9-14.

[2]梅丽荣.浅谈土木工程制图课程教学中如何培养学生的应用能力[J].华章.2013,(11):1.

[3]李文君,刘波.“双证通融”的卓越工程师培养模式下分层递进的个性化教学新模式在基础力学课程教学中的应用[J].建筑工程技术与设计.2015,(32):1627.

作者简介:余云翔(1996-), 男, 汉族, 湖北, 管理科学与工程专业, 本科。(指导教师:李文君)

基金项目:湖北文理学院2014年度校级教学研究建设项目资助(JY2014044)