一个小说家眼中的上海史

2017-04-27夏商

今天的主题是上海,我先聊聊上海人。前些天在朋友饭局上遇到个湖南姑娘,对我说你不像上海男人,她以为这样说是夸我。其实这种话我不是第一次听到,北京、四川、山东的朋友都这样说过,夏商你不像上海男人。他们这样说都觉得是在夸我,可我并不领情,也不高兴。

我就问那个湘妹子心目中的上海男人是怎样的?她说上海男人很精明、气量小、娘娘腔、怕老婆。

这可能就是外界对上海男人的印象,阴柔的、娘娘腔的,所以这个城市也是雌性的。巩汉林在春晚上表演小品,模仿上海普通话,演绎了一个猥琐的、会翘兰花指的上海男人。其实巩汉林是东北人,对上海男人的刻画完全是想当然的,借助春晚这个影响力巨大的平台,想象了上海男人,也想象了上海。

巩汉林这样的东北男人觉得上海男人娘娘腔,那么他们认为的爷们是怎样的呢?大家可能听说过,东北男人不做家务,酒喝高了喜欢抽老婆大嘴巴,觉得这才是爷们。当然我相信,不是每个东北男人都喜欢家暴打老婆,这同样是外界对东北人的误读。

但在生活中,确实存在着南北差异。我遇到过一些北方人特别喜欢拍胸脯,不管行不行,先把肋骨拍断三根,夏商你是我哥们你的事就是我的事,包在我身上,显得特别豪爽特别仗义。第二天酒醒了,就忘了。相比这样的“豪爽”,上海人确实比较“小家子气”,或者说比较谨慎,没把握的事不轻易承诺,一旦承诺下来,肯定尽力完成。相比于酒桌上的那种豪放派“北方爷们”,我更喜欢“婉约派”的“上海娘娘腔”。这哪是什么娘娘腔,这是一种教养,是一种宝贵的契约精神,正是这种理性与收敛,体现了上海人做事的规矩,签约的过程琐碎,重视细节,一旦落纸成文,白纸黑字,必然恪守信誉,兑现度非常高。

另外,那些觉得上海男人不爷们的人可能忽略了这样一些事实,单拿体育界来说,跳得最高的朱建华,长得最高的姚明,跑得最快的刘翔,都是上海人。要说冒险精神,有个叫余纯顺的,职业探险家,最后死在罗布泊。当然这些人在各自领域的成就都归属于他们个人,不代表整个上海,却从一个侧面看出,上海绝没有想象中那么阴柔。

一方水土一方文化。上海这个城市才一百多年时间,稍微了解近现代史的人就会发现,上海在诸多重大历史事件中没有缺席。开埠以来,很快崛起为经济、政治和文化重镇。不仅是国内范畴,更是亚洲乃至国际重要城市,如果说它是娘娘腔的性格,怎能扛起如此重任?我宁愿把这种“娘娘腔”视作一种柔韧,不硬来不乱来,硬来就啪的一声断了。

外界对上海文学的第一直觉基本是张爱玲式的,租界、咖啡馆、红玫瑰白玫瑰、海上花,小情小调。其实这是对张爱玲的误解,除了风花雪月的情感小说,她还有别的风格的作品,那里隐藏着另一个张爱玲。

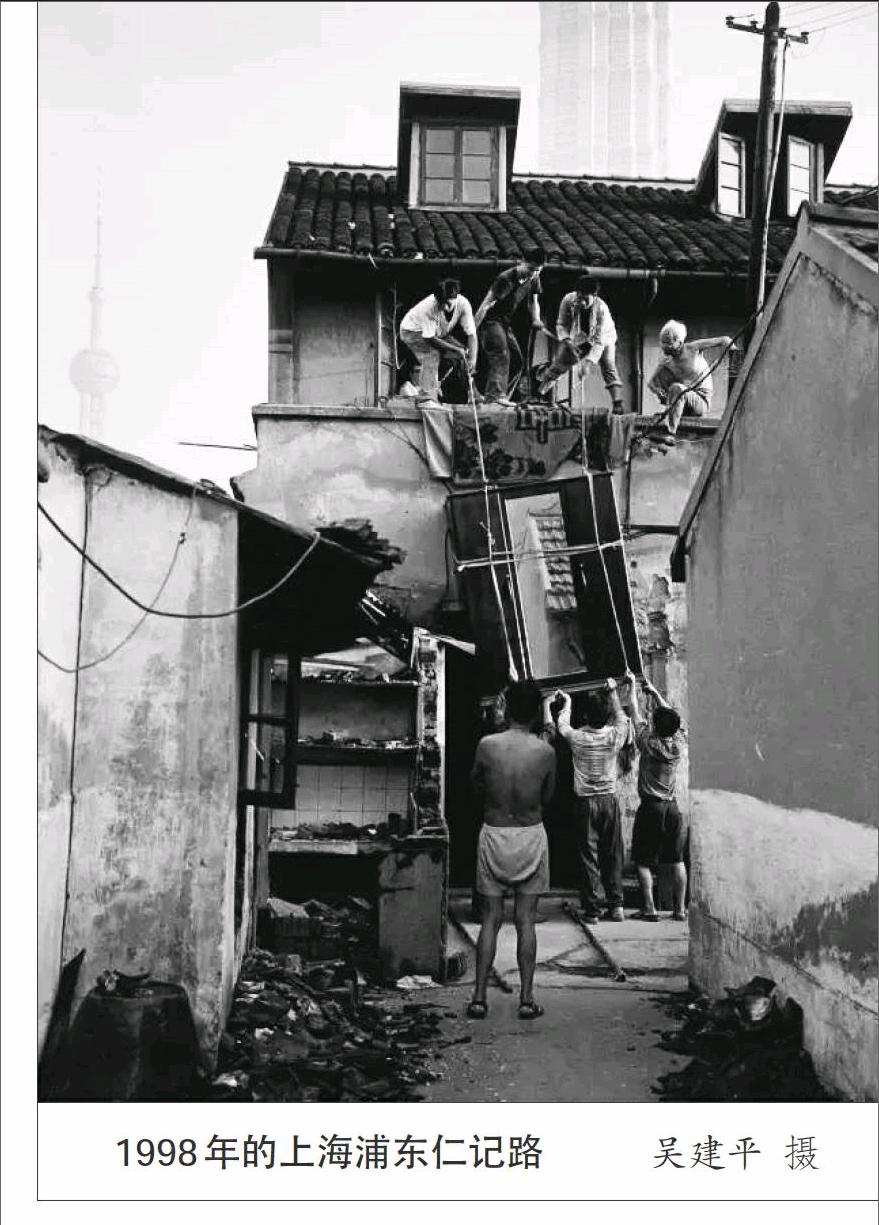

今天讲的“上海史”,是目前历史学界城市史研究的一个分支,二十世纪六七十年代至今,“城市史”的研究很热门。世界上城市那么多,要成为被研究的热门城市,总有其独具性格的魅力,比如耶路撒冷,世界三大宗教发源地,《圣经》里上帝承诺犹太人的应许之地;比如伊斯坦布尔,欧亚交汇的城市,无数王朝在这里兴起又凋零。那么上海,凭什么成了城市史研究的显学?说上海史是显学,不是夸张,单单我手头就有几十种上海史的书籍,中外学者都在写,很多都是大部头,门类分得也很细,相比那两个城市来说,上海开埠时间很短,中国又是一个传统文化非常强势的国家,有着如此强大文化基因的本土,外来文化很难安营扎寨。奇迹出现了,上海从一个土气的小渔村,华丽转身为一个时髦的东方巴黎,特别洋气,特别能接受西方文化。简直像个怪胎、混血儿,还长得漂亮。这就是它的神奇之处,也是值得研究的地方。当然,我不是历史学家,我有自己的方式,就是用小说来解读这个城市,一个城市确实代表一种人类生活的形态,把一个具体城市的发展轨迹做一个诠释,是特别有意义的事。之前我的《东岸纪事》是写浦东的故事,被文学评论家认为改写了上海文学版图,为什么这样说呢,因为这部小说颠覆了读者对那种张爱玲式的小资上海的想象,写了泥沙俱下的、粗粝的、野性的、不那么优雅的上海。

浦东虽然是上海城的一半,从幅员和体量上说已经是一个大城市了。加上浦西部分,上海就是一个超级城市。接下来,我准备写浦东对面,也就是上海的另一半——浦西,但浦西太大了,我只能写它的一部分,它的沪西部分。为什么只写沪西部分呢,这就要说到一个作家和他的出生地的关系。

作家和他的写作资源

为什么每个作家的写作都不一样?因为有属于自己的生活经验與独特记忆。过往的土地、童年、青春,加上回忆、思考、材料筛选,通过文字进行还原、杜撰、结构,进行表达。

上海是个移民城市,我恰巧出生在这个城市,这不是我的选择,而是机缘巧合。和绝大多数上海人一样,我不是严格意义上的上海人,祖籍在江苏建湖,根据可循的族谱,再往上是苏州,再往上是长沙,家族的迁徙已四百多年。我儿子在国外留学,如果在国外定居结婚,后代就再度完成了迁徙,可能就成了“香蕉人”。

所以家族史的偶然成分很大,往往一个人就改变了后代的命运。当时和我祖父一起闯上海的是族里三兄弟,那两个兄弟因为无法立足,后来就回老家务农了,等于就没走出来。这种偶然性代表了近现代上海家族发展史的一个规律或缩影,我们夏家是一个缩影,李家王家也差不多。我祖父是染布的,有点手艺就留在上海了,两个兄弟没手艺,只能拉黄包车,后来就都回去了。所以说命运是一连串偶然的叠加,每个外来者到上海发展都有类似的家族史,每个家族史拿来写,都非常精彩,如果能活一万年,我能写一千部长篇小说,当然生命有限,不可能写那么多,只能写属于我个人经验的,最熟悉的那部分。

我有三段完整的生活地理,随着年龄的增长,越来越意识到这是写作资源的巨矿:第一段是小时候在沪西东新村跟祖母生活,那是一个比棚户区略好的穷街。住房非常逼仄,年幼的我跟祖母、小姑三个人挤一张床上。我是从浦东农村借住在祖母家的乡下孩子,所以老街上的小朋友都不和我玩,幸好有两个表哥,就当他们跟屁虫。他们要读书,我就一个人在苏州河、铁路北、西宫、曹家渡、大自鸣钟游荡,对这些地方的人与事烂熟于心。

我父亲是沿海海员,大概三四个月才能见他一次。他的航程从南到北,大概是从福建到辽宁。父亲带回来最多的是烟台苹果,他一回上海就来奶奶家接我回家,也就是我第二段记忆的发生地,浦东周家弄。九岁以后,我正式回浦东乡下读书,直到初二辍学。由于沪西的住房实在太小,父亲结婚属于半入赘,就是住在丈母娘家,但孩子还是随父姓。父母比较有骨气,申请了一块宅基地,自己造房子搬了出来。当时来说,海员的收入还是比较高的,但因为要赡养家人,把收入的绝大部分给了祖母,所以造房子时东拼西凑借了一千七百块钱,这笔钱现在只能请客撮一顿老酒,我父母整整还了八年。那个房子我一直住到十八岁,开始是水泥地面,后来因为门前的浦三路抬高,家里地势低雨水倒灌,就用泥土夯成了地面,黄梅天墙角会长出蘑菇——由于潮气太重,导致母亲关节一直不太好。我很早就辍学,辍学后浦东征地,动迁后在工厂上班。后来辞职,在社会上谋生,同时写小说。

第三段是我三十二岁后搬到浦西,住在一个闹中取静的小区,周边是比较典型的上海小市民生活区。这时候,才算比较深入地切入到城市腹地,跟所谓中只角上只角的市民有了更深入的接触,到今天也有十五年了。

你们看,我个人的生活地理有三块,前面两块可说艰难穷困伴随了童年和青少年时期,回头看,小时候苦不堪言的生活,对作家真的是财富与资源。我是浦东开发前原始状态的亲历者,根据这段人生,我写了《东岸纪事》。因为辍学早,在社会上混迹过一段日子,结交了一些不三不四的朋友,我去杭州做讲座,有个记者的报道标题说《东岸纪事》写的是浦东“老炮儿”的故事,我一时觉得好有道理,竟然无法反驳。我一直认为,一个作家年轻的时候有一些荒唐经历,在社会上混一混,会有较为丰富的经验积累。小说不仅是用来写真善美的,更多时候是用来揭示假丑恶的。有些东西光靠虚构是拿捏不准的,最好有切身体会。搬到浦西之后,去浦东的次数少了,那块土地离你越来越远,反倒产生了乡愁,突然就想写一写浦东。

写这个小说的时候,特意去买了尼桑相机,把熟悉的边边角角拍了好几天,当时就觉得可能写完后这些老风景就不存在了,果然等我六年后写完小说,照片上的地方基本都消失了,这可能也是这部小说的地理学价值。当然我的目的不仅仅是写地理,我更关心世态人情和人的命运。

这里还有一个写作常识,一个作家的能力,并不仅仅来自于材料,虽然材料对于作家来说非常重要。比如说马尔克斯的《霍乱时期的爱情》,我是写不出来的,首先我没有在拉美哥伦比亚的生活经历,巧媳妇难为无米之炊。同时作为一个同行,我会考量如果我有这个材料,有没有能力写出来?材料是先天的,是个体生命的机缘巧合,人生经验无法篡改,写作能力却是有高下的。作家看到一部好作品,心里会有一个判断,如果这个材料给我,是不是也能写得这么好。有些写作能力可以通过努力接近,有些则永远达不到。这个和训练几乎没有关系,打个比方,短跑100米世界纪录,现在的世界纪录保持者是牙买加运动员博尔特,9秒58,将近10秒,这就是人类目前的极限。但你会发现,其实普通人15秒也能跑到终点。10秒和15秒看上去不多,但这5秒你是穷极一生都追不上的。写作也是同理。

《东岸纪事》对我而言,还有一个重要暗示,就是原来自己也有能力写大作品,在这之前,我的长篇都在二十万字之内。那天在苏州做讲座,当地两个小说家朋友就比较羡慕我,因为她们的长篇都是十万字出头,对四五十萬的长篇比较敬畏,确实,有很多同行不能写特别长的东西,写大长篇很痛苦。对我来说,花六年写一个大长篇,和花半年写一个小长篇,耐受力是不一样的。而且驾驭大篇幅,人物一多,线头一多,无论记性多好,故事总是比较容易穿帮。以《东岸纪事》为例,前面写到乔乔的妈妈是独女,后面搬家的时候突然冒出个弟弟。这个小细节的瑕疵,发表时杂志编辑没看出来,出书时出版社编辑也没看出来,后来还是一个普通读者给我微博私信指出了,加印时改成了表弟,虽然不影响大局,但毕竟是细节的穿帮,细节对小说来说太重要了。我越来越相信这样一个创作法则,即成也细节败也细节,某种意义上说,写小说就是写细节。

没有小细节,就没有大叙事

写作经验的丰富,并不是说写作开始驾轻就熟。其实写作对我来说,正成为一件越来越难的事,因为驾驭故事能力在增长的时候,野心也在变大。这个野心让写作变得越来越困难,《东岸纪事》从动笔到今天十年了,出版也四年多了。这当中我对文学有了新的看法,以前我主要关注人的命运,现在更关心社会变迁,更关心是什么力量导致人的命运的变化。相应的,阅读兴趣也发生很大变化,小说看得少了,主要看历史类、政治类、法律类著作,对历史真相越来越感兴趣,对那些被遮蔽的时间缝隙中的细节越来越感兴趣。

年轻的时候写小说,沉迷于虚构,天马行空,连故事的发生地经常都不标注。人到中年,开始往实里写了,《东岸纪事》的设计人物中,就有意识植入了一些真实的历史事件,和虚构的人物形成互动,完成虚实相间的叙事。

相比纯虚构的创作,写实的难度不是增加了一倍,而是增加了十倍百倍,原因很简单,画鬼容易画人难。现在正在写的这个沪西题材小说要从1913年写到2000年,1980年以后的故事对我来说比较熟悉,前面的半个世纪,要查大量资料。这种资料除了大的历史框架,更多地需要细节,没有小细节,就没有大叙事。

那么,什么样的细节才是有价值的呢?我的要求是包含了时代密码的细节。举个例子,马丁太太是一个普通的美国主妇,因机缘巧合,遗留下一些上海孤岛时期的日常凭证。通过这些凭证,我们知道她1940年搭乘美国海军舰艇来到上海,不久去了厦门,短暂停留后又返回了上海,通过美军巡洋舰上散发的上海旅游指南,她租下了西摩路上的一栋房子,1月22日,安装好了电话,付了3块钱接装费和15块钱押金。电话号码是37161。3月1日交了218元7角5分房租,这笔钱相当于她几个月的电费和电话费。而电力公司的票据上显示,他们还提供电炉、马达和电热水器等设备的租赁服务。

马丁太太是个时髦女性,喜欢打扮,留下不少订制服装的票据,比如她去同孚路334号鸿翔时装公司订过一套蓝色洋服,40元定金,另外20元取货时再付。然后去了一路之隔的慕尔鸣路口,那儿有家贯一服装公司,皮草很有名,宣传单片正反面各印了英文和法文,说他们家的皮草得过1935年芝加哥工业展上的奖项。

1940年6月14日,马丁太太收到了电话账单,九块多钱,包括了六块五的100次市内通话包月和89次额外市内话费。有趣的是,由租界打往南市闸北等华界地区需要加拨区号另收电话费,而挂在墙上的固定电话机和自由摆放式电话机的收费也不尽相同。

1940年10月18日,她收到上海国际电台的电报通知单,电报单有三种文字,第一行是日文,然后是中文和英文。马丁太太还去过城隍庙求灵签,居然也是中英文对照,可见当时求灵签的外国人也不少。这位马丁太太抽到的是上上签,不知道后来在上海的运气好不好。

以上这些细节看起来琐碎,却可以从中捕捉到一些非常重要的时代密码。首先,我们对这些票据会有一个总体印象,那就是当时的上海已经非常国际化,再来看细部,马丁太太的电话号码是37161,五位数,说明当时上海的电话装机容量理论上已达到99999台,也就是近十万台。电报单有三种文字,第一行是日文,排在中英文之前,说明了日本人在孤岛时期的政治地位。你看,这些细节的力量,比宏大叙事的说教精彩得多,一下子就把当时的社会面貌反映出来了。

这样的资料很珍贵,但只要认真寻访和钩沉,还是能找到很多,比如我最近购买的《1942—1945我的上海沦陷日记》一书,也非常详尽地列举了上海当时的生活点滴,作者颜滨不是什么名人,就是一普通市民,这本被侥幸发现的日记,说不上有什么文采,就是一些家长里短,但这种民间第一手资料的价值相比历史学家正儿八经的著作,其价值一点也不逊色。

如果把这样的细节植入小说,比那些干巴巴的叙事鲜活得多。好的小说,它的真实度往往是超过历史书的。有时候我们看小说会觉得比官修史志更能还原当时的世情民俗,其原因正是源于扎实的细节。所以有时候查资料,要货比三家,通过类比、推理、倒排等方法,使历史的细节更接近事实。

再回到我那部沪西题材的小说,我记得我十八岁也就是1987年那年,中山北路曹杨路铁道口,曾发生过一起火车与63路公共汽车相撞的恶性事故,但具体是几月几号和具体的死伤人数记不得了,我就去查上海市志,查到了,是4月18日,死4人伤40人。就把这个线索记下来作为小说素材备用,过了一段时间,为了查另一个资料,借阅了普陀区志,正好翻到交通那一节,它上面的记载是,4月18日凌晨4时16分,沪杭线曹杨路道口值班员刘建军因打瞌睡而未将栏杆放下,发生火车和公共汽车相撞事故,死6人,伤38人。刘建军因失职被逮捕法办。

你们看,在两部史志中,后续报道死伤人数居然是不统一的。1987年离现在才几年啊,一个离我们这么近的事件,我们都无法做到真实,别说更悠久的历史了。如果把这种未加考证的数据植入小说,第一手材料就错了,虽然未必影响情节,总是瑕疵。

小说中的细节,除了逼真的还原,还有一点也很重要,就是生活的传奇性往往是大于小说的,我们一直有个误解,觉得作家天马行空,肯定比生活有想象力,其实根本不是这么回事。我再来举个例子,这是我在查找教会大学档案时看到的一个中央大学搬迁的故事。

這个故事完全就是一个小史诗,拍成电影会非常精彩。如果有恰到好处的植入角度,我会把它写进长篇小说。这是一个什么样的故事呢?国立中央大学,就是现在南京大学的前身,当时被称为东方哈佛,抗战时,中国几乎所有的大学都内迁了,最有名的是西南联大,等搬家的时候,你才知道国立中央大学厉害到什么程度,大学有实验室有图书馆甚至有附属医院都不稀奇,这所学校居然还有农场,养殖了大量家畜家禽,猪牛羊鸡鸭,都是世界上最好的品种,用于育种和研究。

迁徙是好听的说法,其实就是逃亡,就像诺亚方舟一样,有非常多的重要物品要搬上去,当时有两条路线,一条是沿着长江往上游方向,还有一条是走山路往云贵方向。仪器、藏书、资料、课桌以及教学设备都要运走,所以这些珍贵的家畜只能放弃,校长对农场负责人王酉亭说,每个品种选一对最强壮的我们带走,剩下的如果日本人打进来了,保不住也不怪你。

日本人是1937年12月13日攻陷南京的,沦陷的前四天,王酉亭看时局不行了,就把所有牲畜赶上木船,从浦口出发,过安徽,过河南,过湖北,到宜昌,遇到草地就上岸游牧,经过一年时间,把这批动物完整地送到了重庆。

我为什么要说这个故事,就是因为生活有时是超过想象力的,别的不说,首先大学有农场就超过了一般人的认知,后来的千里运家畜更是恢宏得超出了虚构的笔力。如果这个故事是我编的话,读者会觉得不太可能,但生活就是大于小说的,有时候看一些社会新闻,会觉得怎么可能发生这种事,太奇葩太不可思议,小说都不敢这么写,但它确实发生了,所以小说中的传奇性和生活中的传奇性确实并不是一回事。

关于上海的某些细节认知

上海之所以成为一个洋气城市,和它的租界历史关系密切。事实上,我们对租界也有一个误区。传统说法认为租界是殖民地,其实不然,历史上全国有过二十七个租界,上海的两个租界最大,另外二十五个加起来都没上海这两个大。上海开埠前像没开发前的深圳,是个小渔村,不是什么十里洋场。对入侵国来说,殖民地是无偿的,白住白用,但无论上海还是厦门的租界,双方是签订土地契约的,是有偿的,属于商业买卖,但因为租赁方拥有一定警权和行政权,有人认为它带有殖民色彩。真实情况是,当时的上海行政长官叫道台,害怕洋人和华人混居不好管理,主动提出把黄浦江旁的一块河滩划给英国人当租界。

1845年,上海道台和英国人签订了一个文件,叫《上海租地章程》。晚清的那些租界,包括福建的厦门鼓浪屿租界和福州天主堂码头租界,都属于花钱租赁的性质。