从麇故地到白河县的建置沿革变迁略考

2017-04-27蔡建中

文/蔡建中

文/蔡建中

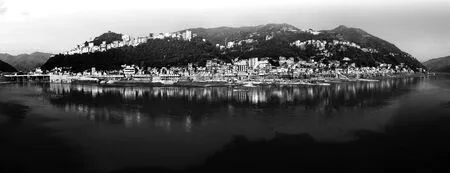

这里曾是麇钖故地,是楚文化发端地之一,并孕育出汉水中上游兼容多元的山地大河文明形态;这里曾是明荆襄、陕南流民的汇集地,古称“锁秦雍、控荆襄,秦头楚尾”,这里是“南走巫夔,北通商洛,东扼均房”之襟喉,水运业、商贸业曾盛极一时;这里是南水北调中线的主水源地,这座陕西省境内海拔最低的山城,是检测出陕汉江水质的总阀门,被誉为“秦楚边城,水色白河”

白河县位于陕西省南部、安康市东部,东与湖北省十堰市郧阳区毗邻,南与湖北省十堰市竹山县接壤,西与陕西省安康市旬阳县相连,北隔汉江与湖北省十堰市郧西县相望,总面积1453.6平方公里。县城位于县境东北角,处汉江流经大巴山东段出陕西境的南岸,一级支流白石河在此与汉江交汇,扼进出陕鄂的东南门户。县城北濒汉水,东临白石河,南、西依绣屏(又称凤岭、天池岭)、龙岗(在县南二里,山势起伏如龙)二山,环县城中心魁星山西桥儿沟、东清风沟,向西、南延伸。这里曾是麇钖故地,是楚文化发端地之一,并孕育出汉水中上游兼容多元的山地大河文明形态;这里曾是明荆(州)襄(阳)、陕南流民的汇集地,堡因控制流民而设、县因安置流民附籍而升,古称“锁秦雍、控荆襄,秦头楚尾”;这里因“蕞尔山城,而当秦楚之冲”,明末清初屡遭兵燹;这里是“南走巫夔,北通商洛,东扼均房”之襟喉,因汉江而生的白河码头,上通兴(安)汉(中)、下达襄(阳)汉(口)、北溯丹(江)商(洛),水运业、商贸业曾盛极一时;这里是南水北调中线的主水源地,这座陕西省境内海拔最低的山城,是检测出陕汉江水质的总阀门,被誉为“秦楚边城,水色白河”。在此,仅以清嘉庆、光绪《白河县志》记载的建置沿革为主线,条分缕析《水经注》、雍正《陕西通志》等史籍志书记载,查考县境人文遗迹,略考从麇钖故地到白河县的建置沿革变迁。

白河是否属庸地?

距今80万年至90万年的旧石器时代,白河县毗邻的十堰市郧阳区,就留下了直立“郧县人”的史前文明足迹。史籍志书记载上古时期的白河县条目有:《水经注》:“汉水……又东历姚方,盖舜后支居此,故地留姚称也。”雍正《陕西通志》:“姚方在今白河县”。《大清一统志·兴安府·古迹》:“禹穴,在洵阳县东一百三十里。高八尺,深九尺。旁镌‘禹穴’二字。穴右有泉,味甚清洌。世传禹决汉水时居此。”按清营造尺1尺=32厘米换算,清130里约合76千米,恰好等于今旬阳县城至白河县冷水集镇的距离。

清嘉庆、光绪《白河县志》载,夏商时,白河县属梁州庸国地。庸人居汉水南岸,以白河县南的庸水(又名陡河,即今堵河,在今十堰市郧阳区注入汉江)流域区域为准。说夏商时白河县属庸国地不够确切,只能说今白河县辖区的东部、南部与竹山县、旬阳县接壤处,庸人曾活动过,或曾是庸国势力范围。至商末,庸方国(部族)势力已居“西土八国”之首。据《尚书·牧誓》记载,“西土八国”都参加了周武王伐纣的联军。今白河县是否是“西土八国”中的微方国(部族)辖地呢?

据史料记载和考证,参加周武王伐纣的微方国(部族),时在渭水中游南岸今陕西省眉县境。夏时,微人属居于今山东省济宁市梁山县境的东夷人,部族图腾麋鹿。后被商方国(部族)第8代王上甲微(前1770年~约前1720年在位)打败,被迫迁于今山西省长治市潞城市境;商王朝时,微人再次被殷(商)王廪辛(前1230年~前1225年在位)打败。其一枝遂迁于眉县境,依附于周方国。周代商后,封微子爵,封地五十里,在今眉县。故又称眉微,古代微、眉(郿、湄)是同音的一个字。后西周征眉(微),微人又被迫翻越秦岭,迁于汉水上游南岸。约在周穆王(公元前976~前923年在位)时期,再次在今湖北省十堰市竹山县立国,依附于庸国(部族),北、西与麇子国比邻,东北接位于江汉之间、蛮夷之地的楚子国。东周初期,随楚国在武力征服汉水流域各诸侯国中崛起,微人受到楚国和周王朝的双重逼迫,迁出鄂西北。如前所述,西周时,今白河县卡子、茅坪、宋家3镇南部与竹山县接壤处,曾是微人活动区域,或势力范围。为何称白河县为麇钖故地或钖穴呢?

麇钖故地今何在?

嘉庆、光绪《白河县志》载,周时,白河县属荆州、麇国,称钖穴。并引《左传》:“文公十一年(前616年)春,楚子代麇,成大心败麇师于房渚。潘崇复伐麇,至于钖穴。《通志》:即今白河县”等为佐证。房渚,即今湖北省十堰市房县。钖(yáng),繁体字“鍚”,不少史籍志书把“鍚”误作“錫”。本意是马额上的金属饰物,可组词钖面。麇,古书上指獐子,即麋鹿,民间俗称“四不像”。其时,汉江之地气候湿润,辽阔的山野水草肥美,麋鹿成群。故古麇国与微人一样,也以麋鹿为部族图腾,用麇作方国(部族)名,建都钖穴,或者说钖穴是麇方国(部族)活动的核心地区。麇方国(部族)形成于什么时期呢?

据殷商武丁(前1250年~前1192年在位)甲骨卜辞载:“乙酉卜,争,贞麇告曰:方由今春凡,受有佑?”说的是公元前1296年,麇方国(部族)受到邻国攻击,向商王武丁报告并求援。又据东汉《潜夫论》说:荡番锡[钖],皆御姓。南宋《路史》、雍正《陕西通志》载:“钖,商钖国,御姓钖时之先,今郧乡有钖穴。”这说明麇方国(部落)形成于距今3300多年以前。虽然,商时的麇方国(部落)姓氏不详。但是,据目前史料记载和考古研究表明,濮人与麇人杂处于大巴山脉、汉水上中游间的麇方国(部落)地区。杜预《春秋释例》载:“濮夷无君长总统,各以邑落自聚,故称百濮。”由于濮人处在松散部落或部族的社会形态,所以麇方国(部族)遂成百濮之长。汉水中上游的彭、濮(周时称百濮)等都属其管理,或与其结成同盟关系。当然,麇方国(部族)也属商朝称名为蛮夷外番的“西土八国(部族)”之一。

至于麇方国御姓记载,应该是商末周初的事。南宋《通志》载:“御氏:〈周礼〉有御人之职,其后为氏。”其时,麇方国(部族)已是位于西北的周王国的附属或是联盟。麇方国(部族)国君或是贵族曾任周国御人之职,后麇方国(部族)以御为姓。而《中国古今地名大辞典》称:麇,周国名,祁姓,一作赢姓,子爵。那应该是西周初分封麇方国(部族)地为钖子国的事。

公元前1045年12月~前1044年1月,汉水上中游的庸方国(部族)和麇方国的彭、濮人部族等,加盟周武王联军,在牧野(今河南省新乡市卫辉市)大破商王国军队后灭亡商朝。麇方国(部族)因功被西周分封为钖(麇)子国,与楚国、巴国同属周朝之子爵国。因麇都钖穴,故麇国又称钖国。周分封的钖(麇)子国,地五十里,负责管理属地的百濮部族。钖子国之南的庸国,虽未得周的分封爵号,但负责管理居于汉水中上游和大巴山间的群蛮部族。此时的钖(麇)子国,是周天子分封的诸侯国。效忠、依附性于周朝,有拱卫周王室、按时进贡、听从调遣、开疆拓土等义务,又有自主独立性,与周王室的关系类似于现代的联邦制。

在春秋争霸中,随楚国的崛起,庸国、钖(麇)子国相继被楚国所灭。《左传》有:“文公十年(前617年)冬……厥貉之会,麇子逃归。”“文公十六年(前611年),秋八月辛未……楚大饥,戎伐其西南……庸人帅群蛮以叛楚。麇人率百濮聚于选,将伐楚……秦人、巴人从楚师,群蛮从楚子盟。遂灭庸。”等记载。梳理可知,公元前617年,楚穆王在厥貉(今河南省周口市项城市西南)召集陈、蔡、庸、麇等诸侯国会盟伐宋,麇子国在会盟中途退出,逃回麇子国。由此,引发公元前616年的楚国两次伐麇。第二次,楚太师潘崇带兵打到麇都钖穴。公元前611年,楚国发生大饥荒,戎、庸、麇等国(部族)联合攻楚。结果被楚庄王各个击破,并联合秦国、巴国和群蛮灭了庸国。不久,楚又灭了麇子国,麇钖国辖地遂属楚。至战国七雄并起时,《史记·秦本记》载:“惠文王十三年(前312年),攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡。”秦至东汉末的汉中郡辖今陕西省的汉中市、安康市和湖北省十堰市的郧阳区、竹山县、竹溪县、房县等,先后治南郑(今陕西省汉中市)、西城(今陕西省安康市汉江北岸)。其所辖钖县,为原麇钖国辖地,县治钖穴。

查阅古今史籍地志图册的记载,以及考古研究,今白河县辖区属麇国地、钖县故地是不容置疑的历史事实。但是,商周、春秋钖穴、秦汉钖县治所在哪里,却有不同记载和看法。根据史料记载和考古发现确认,麇钖国辖今湖北省十堰市郧阳区、郧西县和陕西省白河县大部等地区。同时,一般认为,钖穴位于今白河县城东公路距离约32公里处的湖北省十堰市郧阳区五峰乡肖家河村。

但是,《水经注》载:“甲水又东,右入汉水。汉水又东为龙渊……汉水又东迳魏兴郡之钖县故城北,为白石滩。县故《春秋》之钖穴地也,故属汉中,王莽之钖治也。具有钖义山,方圆百里,形如城,四面有门……”《三国志·魏书一·武帝纪》载:“(建安)二十年(215)……秋七月……分汉中之安阳、西城为西城郡,置太守;分钖、上庸郡,置都尉。”今白河县城隔汉江相对处即是白石滩(今属湖北省郧西县羊尾镇老观庙村);甲水,古称金钱河,汉江北一级支流,在今湖北省郧西县夹河镇汇入汉江,隔江即是陕西省白河县麻虎镇,距白河县城公路距离约18千米。再者,清雍正《陕西通志》,嘉庆、光绪《白河县志》《中国历史地图集》等都记载标注,钖穴、钖县均在白河县境。另外,在1980年代的文物普查中,沿汉江南岸、西距白河县城公路距离22千米、24千米的城关镇胜利村牛家湾、麻虎镇月镇村等处,发现战国至南北朝时期的古建筑、墓葬等遗址、遗迹,出土大量纪年砖、大板瓦、筒瓦、钱币、陶器、铜箭镞、弩机等文物;最后从地形考察,白河县城河街东段,临白石河与汉江交汇处有一形如马面的天然断崖,崖上部嵌入一天然凌江洞穴(即今白河县城河街爱民水站处,旧称灵应洞、灵应宫、祖师洞),远观形如钖面,故名钖穴符合古人地名命名规律,等等。上述都表明今白河县城即是战国钖穴、秦汉时期汉中郡(新城)钖县县治。当然,古麇方国(部族)钖穴、麇子国钖穴、钖县县治如何变迁,还有待进一步的史料挖掘论证和考古研究支撑。麇钖故地又如何变迁为白河县呢?

立堡升县又为何?

按史籍地志图册记载,建安二十四年(219),西城郡由蜀归魏,改为魏兴郡,申仪为魏兴太守,封郧乡侯,屯洵口(今陕西省安康市旬阳县城);三国魏太和二年(228)正月,钖县升为钖郡;魏景初元年(237)六月,钖郡降为县,属魏兴郡;西晋太康二年(281)移魏兴郡治到钖县,太康四年(283)在西汉长利县(在钖县东南,东汉撤销)地设长利县,属魏兴郡;太康五年(284)改长利县为钖县,属魏兴郡,东晋安帝(397~419年)在此侨置南上洛郡;北朝西魏文帝(535~551年在位)改南上洛郡为丰利郡(所辖熊川等县,辖今白河县西部、北部地区),分钖县地置丰利县(县治在今湖北省十堰市郧阳区观音镇,辖有今白河县东、南部地区);北周时,划出丰利郡熊川县、阳川县地入丰利县(雍正《陕西通志》:“丰利在今白河。”),丰利郡并入上津郡,后上津郡又并入甲郡;隋大业三年(607)置西城郡,辖丰利县(县治在今白河县境);唐武德元年(618)置上州(又称上洛州,治今湖北省十堰市郧西县上津镇),辖丰利县;贞观十年(636),废上洛州,丰利县属均州(治今湖北省十堰市丹江口市均县镇);北宋乾德六年(亦开宝元年,即968年),丰利县并入郧乡县(县治在今十堰市郧阳区),所辖今白河县大部分地并入金州(治今安康市)洵阳县;元时,今白河县辖区属兴元路金州地;明洪武三年(1370),今白河县辖区属重庆府大宁州(治今重庆市巫溪县)洵阳县地,洪武五年(1372)二月,今白河县辖区随洵阳县改属陕西行省汉中府金州。同时,因湖广、河南、陕西、四川4省交界地带,处秦岭、大巴山、熊耳山和江汉间,长山大谷、山深林密、密傍河流,元时即是流民武装反抗朝廷的聚集区,为元廷禁止迁入的“封禁”地。明初平定荆襄、陕南地区后,明廷沿用元朝的“禁山”方法,空其地,严禁流民迁入。

明中期,因土地兼并加剧、赋役苛重,使大批失地或逃赋役的农民流徙至沃野千里、地旷人稀的荆襄、陕南山区谋生,形成流民问题。明成化四年(1468)十二月,巡抚荆襄右副都御史杨璿奏称:“荆、襄、安、沔之间,流民亦不下百万。”(《明宪宗实录》)。成化六年(1470),陕西奏报:“……流民则为腹心之疾,且汉中僻在西南万山之中,为川蜀喉襟之地,而四方流民聚者不下数万……其有久住愿附籍者,从其附籍;或从便安置之,或设法渐发遣之……”(《明宪宗实录·卷五十二》)。由于流民越聚越多,明廷对流民的政策由发还原籍,到强行驱逐,乃至武力镇压。明成化六年(1470年)十一月,明廷又派都御史项忠为总督军务,镇压荆(州)襄(阳)李胡子(李原)、小王洪等流民起义。项忠在今湖北省十堰市竹山县擒获李原、小王洪等,招来流民50万,武力驱赶遣返,流民被滥杀或遣返沿途病累致死伤者众多。同时,明廷为防止流民复入,制定入山者枷号一月示众、全家谪戍边卫等严法。罚遣流民中壮年男丁守卫湖广边境,在12个通衢要路和8个水陆要冲设立军堡和巡检司,驻兵常年戍守和巡逻盘查。白河堡即是在此历史背景下设立。

由于,今白河县城处陕西布政使司与湖广布政使司交界的通衢要冲,又离洵阳县治远。因此,明成化八年(1472)在此设堡分戍,以防御流民。其时,临汉江、白石河,在凤岭(今白河县城绣屏山)、龙岗、泰山(今白河县城魁星山)南台等山中,筑墙为堡,周长112丈(明清营造尺1尺合32厘米算,112丈约合358.4米,下同),高2.5丈(约合9米),汉江、白石河为池,深1丈(约合3.2米),堡名源自白石河。白河堡呈环两水夹四山之势,踞山险、扼江河、锁水陆。由官军、民壮常年驻守,年终更替。成化十二年(1476),白河堡升白河县时,明廷命“……南门堡、白石河守御军堡如旧,仍属湖广……其荆襄曩设守备都指挥,合令回司理事。白河、郧西二县守备官军,且须三年以后令回……”《明宪宗实录·卷一百六十·成化十二年十二月》。

然而,武力驱赶、镇压却使流民问题愈演愈烈。流民“自往年驱逐之后,多去而复来,及继以灾伤,逃移渐众,益相聚集”(《明宪宗实录·卷一五三·成化十二年五月》)。鉴于此,明廷被迫改变策略,采纳南京祭酒周洪谟等“听其近诸县者,附籍;远诸县者,置州县以抚之。”(《明史纪事本末·卷三十八》)的办法。明成化十二年五月,明宪宗诏命左副都御史原杰,前往荆襄等处抚治流民。原杰到荆襄、陕南后,踏遍深山峡谷,走访安抚流民,流民欣然愿附籍。于是,会湖广、陕西、河南等地方布政使、按察使和府县官员,采取增设府、州、县以及卫、所,让流民就近附籍等办法处置流民问题。其时,新增设郧阳府并竹溪、郧西、白河、山阳、南召、桐柏等县,荆襄、陕南附籍流民达11.3万余户43.8万余人;同时置郧阳抚治,抚治郧阳、襄阳、荆州、南阳、西安、汉中6府,后又增加安陆、夔州2府。白河县即是在此历史背景下设置。

原杰上奏明廷的《处置流民疏》中说:“陕西汉中等府,金州、商洛等县,俱于荆、襄接境,系流民新聚处所……及据竹山等县里老杨郁等,并承布政使司官

王用等呈告:‘竹山县地名尹店、郧县南门堡、洵阳县白石河、商县丰阳镇……俱系长山大谷,密傍江河,各离县远,非独藏贼巢穴,抑亦禁捕不前,俱合添设县治并巡检司等。’因恐有违碍,臣又同各该委官踏勘,得尹店、南门、白石河、丰阳、南召、桐柏等处相应立县……”成化十二年十二月,明廷议定“襄阳府所辖郧县,地接河、陕,路通水陆,居竹、房、上津、商洛诸县之中,为四通八达要地。且去府五百余里,山林深阻,官司罕到,盗贼猝发,缓急无制。合拓县城置府,拟名郧阳……又于陕西汉中之洵阳白石河,置白河县,编户八里(明制1里110户),岁征税粮三百九石有奇。以上七县俱隶新府……”《明宪宗实录·卷一百六十·成化十二年十二月》。由上述可知,在安置和妥善管理流民大背景下,因汉中府金州洵阳县白石河流域,系长山大谷、密傍江河、离洵阳县治远,所以划出洵阳县东白石河流域置白河县,隶属新设的郧阳府。同时,升白河堡为县治,以白河为县名,编户八里。

由于原杰妥善地处置好了荆襄、陕南流民问题,明廷升其右都御史、南京兵部尚书。原杰赴任途中,于成化十三年(1477)六月初一日卒于南阳。赠太子太保,谥襄敏。因原有的行政隶属关系,为便于开展流民审勘后的附籍、发遣原籍等工作,明成化十三年九月,白河县又划归汉中府管辖。今白河县城由白河堡升县治时,因临汉江,上通川(四川)汉(中),下接郧(阳)襄(阳);又是新设之县,移民大量迁入附籍;再者,时流经竹溪、竹山县城的汉江上游最大支流陡河(堵河)未开码头,水陆商贾往来辐凑。所以,遂成汉水上游最大的船运商贸码头和货物集散地。其时,全县人口已达2.3万人民,成为船运商贸发达、五方杂处的移民乐土,有“小三原”(指今陕西省咸阳市三原县)之称。

清初,白河县隶属兴安州,县城为军队往来必经之处。顺治三年(1646),县城毁于战火,居民仅10余户,县治侨居唐家洲(今白河县冷水集镇)。康熙二十五年(1686),清白河知县龙家佐回迁县治到今白河县城。并砌石筑清白河县城内城,周半里(约合288米)许,高一丈三寸(约合4.2米),建门三,县城内居民20余户。乾隆四十七(1782),直隶兴安州升府,白河县隶属兴安府。嘉庆元年(1796)至嘉庆三年(1798),为防御白莲教农民起义军,改变内城形如釜底、四面皆山、难以防守的局面,时任白河知县严一青捐筹资筑外城,名“大寨”。清白河县城外城,沿白河县城周围天池、周家垭、陈家垭、探马沟、吕家山、长春寺、泰山、清风沟、南台等山岭,共二千一百余丈(约合6.72千米),周长一十四里(约合8.1千米),高十余丈(约合32米)不等,汉江、白石河为池,设三门,东名“锁钥钖城”、北名“天池关键”、南名“镇远”。由此,白河县城也成为有城有郭的“双城”。

(作者单位:白河县档案史志局)