始于设计 终于审美

——眼镜家族藏品展

2017-04-27文/熊泽

文/熊 泽

始于设计 终于审美

——眼镜家族藏品展

文/熊 泽

自13世纪诞生以来,眼镜变得越来越有趣:它并没有试图去掩盖缺陷,而是通过设计来美化缺陷,让更多的佩戴者觉得它不再是单纯的工具,成为了一种美饰,是品位与审美的外延。

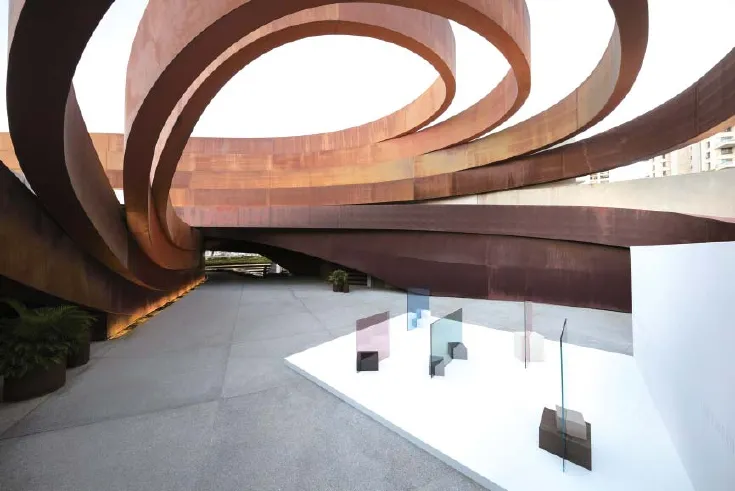

现在,一场眼镜藏品展正在以色列霍隆设计博物馆举办,将持续到4 月 29 号。从因纽特人的雪地护目镜、欧洲贵族使用的女士扇子式的观剧望远镜,到 1960 年以来的实验性墨镜等,此次展览展出了18世纪至今的400 余副眼镜。

这些眼镜都是来自个人收藏家Claude Samuel。他是法国时装品牌Pierre Cardin前眼镜设计师Daniel Gauthier的儿子,是家族验光配镜机构的第4代验光师。作为一个收藏家,每一副藏品都是一个引人入胜的故事,是文化、历史、政治的见证;作为一个验光师,他认为验光是科学,更是艺术,他渴望去了解每个需求背后的原因;作为一个犹太人,他继承了家族的传统——经营家族的眼镜生意。

对这门传统手艺,他感触至深。以下为霍隆设计博物馆采访Claude Samuel的问答节选。

上世纪50年代,家族门店

Q:怎么开始眼镜收藏的?

A:当我们从法国搬回以色列时,父亲将眼镜连锁店出售,并将自己的毕生藏品给了我。在以色列,我将它们摆放在 Rembrandt街门店的一个橱窗中。当商店搬到Dizengoff大街时,我突发奇想——可以通过市场去完善藏品。我的朋友Ory是一个设计师,一直鼓励我成为一个收藏家。现在,我会定期研究拍卖目录,购买满意的藏品。

Q:请介绍一下你的收藏风格。

A:对我来说,每一项都具有意义。每一副眼镜都是整个环节中的一环,集合起来才是眼镜的故事。我的目标是通过收藏来还原眼镜的历史——每一个部分都是不可或缺的。比如说,我现在就缺少一件13世纪的藏品。

Q:你对藏品是一视同仁?还是对某部分情有独钟?

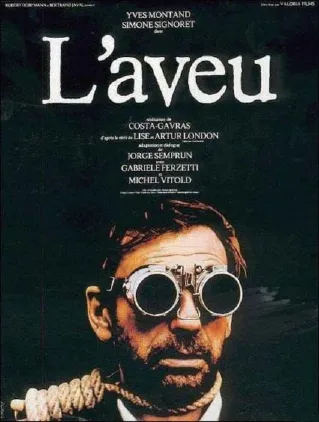

A:我特别中意艺术感十足的眼镜,比如在巴黎的跳蚤市场发现的nouveau单片眼镜。我也非常喜欢我父亲的眼镜——一副我在上世纪80年代制造的护目镜,它曾出现在由Yves Montand主演的《L'aveu》中。

Q:你有没有戴上一副自己的藏品上街?

A:没有。我收藏眼镜就是为了这次展览。

Q:所以你不是那种狂热型收藏家?

A:不是。我更在乎大局,也没有强迫症,这就是为什么我也会收集自己不太喜欢的藏品。可以这样说,我更珍惜藏品,因为它们代表不同的时代。我最近购入了两件产品,虽然产品本身并不算完美,但是这是眼镜与珠宝之间的联系,是不可或缺的。

Q:文化似乎是你收藏事业的关键点。

A:对的,我有一个故事支撑这一观点。文化和历史,是构建藏品结构体系的关键词。以色列大屠杀纪念馆(Yad Vashem)的第一件藏品是一个装着碎掉眼镜的包包,带它来的女人说,当她和母亲在奥斯维辛分离的时候,最后一刻她够到了母亲的眼镜。我讲这个故事的原因是我觉得这个物件是亲密关系的见证,同时也见证了历史上的重要时刻。这些细节代表着人们的历史,最终它们也在讲述人类的故事。这个故事告诉我,任何物件不仅是亲密关系的见证,也是重要历史时刻的亲历者。

Q:正如你提到的眼镜与犹太人之间的关系,我们为这次展览做的调查显示,不少犹太人家庭为了眼镜事业而放弃其他业务。你认为,眼镜事业对犹太人意味着什么?

A:我觉得犹太家庭作出这样的选择肯定有金钱的原因。视力矫治和金钱一样,对地域和阶级的要求极低。眼镜验配是一个流通领域,确保一个家庭从一个地方迁徙到另一个地方,不至于更换职业。

Q:所以,眼镜既是文化的体现,也是安家立身之本。作为视光师家族的第4代,传统代表了什么?你是如何看待的?

A:眼镜是唯一一个可以最大化人类生理能力的配饰。珠宝和皮带都不能充分开发我们身体的潜能。这种开发潜能的功能也许会在专业的运动鞋中发现。但除去身体层面,眼镜对我来说,是属于顾客的一种私人而亲密的配饰,而不仅仅是一件物品。

我习惯使用“顾客”来称呼消费者,是因为顾客们来做眼睛检查时,我渴望去深刻理解面前这个人:他做什么工作?我见他以前他长什么样子?他戴上眼镜后会长什么样?他有没有可能因为一副眼镜变成一个完全不同的人?

Q:今天,眼镜并不是视力矫治的唯一产品,消费者可以选择激光手术。

A:视力矫治不是人们戴眼镜的唯一原因。就像珠宝或者化妆品,眼镜制造一种特定的形象。当一个人买一辆宝马车,他感兴趣的是车反映出一个特定的社会形象。一个品牌构建出一种身份,甚至是一个共同感。这种品牌效应在眼镜的世界里也存在。

下面这个故事是我在验光时所考虑因素的一个例子:当Yitzhak Rabin和Leah(以色列首相和他的妻子) 第一次来找我的时候,Leah 立刻选择了一副Cartier的框架,我告诉他,国家首相是很少戴这种框架的。这让我想起另外一个故事,关于一个不知道我的父亲是犹太人的顾客的事情。她告诉他,她不得不将眼睛藏在眼镜下面,因为外人总评价她的眼睛像犹太人。

人们戴眼镜有各种各样的理由,一些想要模糊或者掩盖某种脸部特征,一些只是想要看起来不同。人们有时候选择一些奇怪的眼镜,作为他们想要投射的某种形象的一部分。

Q:那么,在这个世界,眼镜是如何投射形象的?

A:圆形眼镜通常与知识分子挂钩。这是在传达:自身是睿智的,不接纳一切不完美——而圆形是毫无瑕疵的几何图案。我真的很喜欢圆眼镜。与其他眼镜精品店相比,我们拥有大量的圆形镜架,但大多数人喜欢其他形状。

Q:曾经大眼镜与犹太人划等号,而整天佩戴太阳镜则与悠闲、自在挂钩。

A:我不知道大眼镜与犹太人之间的联系。而在某些国家,大眼镜是财富的代表。至于太阳镜,现在的时装秀里全是在室内佩戴太阳镜的人。在我看来,这是他们“近在眼前,不可接近”的时尚态度。太阳镜创造了一种脱离环境的存在,让佩戴者有了不能接近的距离感。

Q:最后,太阳镜是一种距离感吗?

A:不完全是。它们是一种距离感,也是一种自我表达的形式。

Q:说到眼镜,你还设计眼镜吗?

A:我曾经花了许多时间在国际展会上。我知道我喜欢什么。设计师已经失去了对材料和形式的敏感性。所以,六七年前,我委托一家德国公司创建了一种模型。我不会像我父亲那样手绘设计稿了,而是通过这个模型去讲解我想要的框架。手工、抛光和组装的框架已经变得不常见了。

Q:你建议一个验光师应该由两部分组成:框架代表其审美能力,让不同的框架更好地适应不同的性格;镜片代表其医疗水平,最大程度满足客户的生理需求?

A:是的。我很幸运地接受了我哥哥的培训,他是验光师和视光学的讲师。上世纪80年代以前的法国,只有眼科医生被允许进行视力检查。在那段时间,我的兄弟和他的3个朋友开了一个验光店,但是遭到了逮捕和审判。与采集群体数据的临床验光不同的是,我选择了更加实用的科学方法,并根据自身需求进行检查。在这个意义上,我与大多数验光师有很大的不同。

Q:哪些不同?

A:我和大多数验光师都不同。在做验光检测的时候没有“对或者错”,它不完全是科学。有一个常规检测大纲能让你了解顾客,熟悉客户开始,然后进行生理检查,结束时收集检查期间的见解摘要。在某些情况下,我知道如何揭秘整个现象,就像一个艺术家意识到自己完成一件作品的时刻。然而,在另外一些情况下,我断定检测的结果是不满意的,因为我总感觉少了点什么。这就是为什么对每一个顾客我都会投入充分的时间,直到我知道“就是他了”。这也是受到我父亲的影响。

Q:有趣。任何接受眼睛检查的人都会有这样的印象:规则明确。看得见,或者看不见。

A:我们必须先了解客户。我父亲知道如何与人交流。人们经常在验光后告诉我,他们从来没有以这种方式进行过检查。我父亲专注于眼镜数年。我的曾祖母在巴黎的马莱街区出售便宜的首饰和眼镜。我的祖母是一个视光师,在市场为人们验光。当我父亲是个孩子时,他会帮助奶奶手工打磨镜片。战后,父亲与Pierre Cardin一起工作了20年,设计了许多眼镜。幸运的是,这一部分历史已经收录到我的展览中。而我从我父亲那里学到了做贸易的诀窍。

Q:你是如何开始学习视光的?

A:我开始学习精密力学,但是我更在乎父亲的眼镜事业,所以是父亲引导我进入眼镜行业。与此同时,我与父亲一样,一直想从事与人道主义有关的事业。

Q:作为一个眼镜商业第四代……

A:在我看来,商业并不准确,传统可能更加贴切。

Q:按照你说的,这不是一个商业,而是一个传统。那么,该领域的专业是如何定义的?

A:当我雇用工人时,我总是告诉他们关于我家庭的过去,希望他们可以更好地融合,而不是像某些企业,工人就像一颗螺丝钉。例如Hermès的皮革工人,因其专业知识而无法取代,这就是我们试图提供的。验光流程、售后回访等等都是我们传统的体现。

Q:前期准备中,我们寻求关于传统犹太商店和企业接班的信息。我们发现很多关于Moscot家族的信息,其品牌刚完成百年纪念。它位于纽约,第五代成员是工业设计师。

A:在我的家庭,传统以不同的方式表达。我的大哥是一个职业验光师,父亲则是一个商人。我结合了二者。在过去的30年里,我一直在Tel Hashomer医院为贫困人口进行眼科检查,同时,我正在构建自己的零售王国。

Q:3D打印正在极大地改变眼镜行业的进程。你如何看待这项技术?它似乎反对我们迄今为止所说的一切。

A:对我来说,视光检测就像缝一个鞍子,必须暂停、检查、修正和再继续。新技术能够为每个客户定制眼镜,我不反对它。但是,从我的角度来看,重要的事情之一是眼镜佩戴在脸上,它们必须是脸的一部分,并且要尊重鼻子和耳朵的结构,这需要一个人的触摸。还有一些细节,其中没办法用机器替代人的手。