师范类院校不同学科微课教学最优模式选择

2017-04-25徐玉霞

徐玉霞

摘 要: 为了探索不同学科微课教学的最优模式,本文以陕西师范大学、宝鸡文理学院等四所高校学生为调查对象,采用网络调查问卷的方法,研究不同学科微课教学的最优模式。结果表明:文史类学生的微课教学模式主要以课内差异化教学为最优;理工类学生建议以传统教学为主的教学改革创新模式;艺体类学生微课教学的最优模式为翻转课堂。

关键词: 师范类院校 微课 教学模式

随着无线网络的普及、视频压缩与传输技术的成熟、移动智能终端的日渐流行,互联网逐渐进入微时代[1]。技术的发展不仅带来了生产、生活方式的改变,而且在教育领域推动了移动学习、泛在学习、翻转课堂等新的学习方式的产生与发展[2],引发了教育工作的探索与实践,微课正是在这种背景下成长起来的[3]。在硬件技术的支持下,人们对于个性化学习的需求日益扩大,在以信息化为特征的教育背景下,高校教学媒体的变化非常明显。微课正随着开放、共享教育理念悄然进入教学系统[4]。胡铁生等认为高校的微课建设正向着专题化、课程化发展,秉承着资源开放共享的理念,积极探索,大胆创新[5]。目前国内学者对高校微课的研究主要集中在微课的设计制作与具体运用上。在前人研究的基础上,本文立足于微课教学模式进行研究,以陕西师范大学、宝鸡文理学院、咸阳师范学院、渭南师范学院四所高校为研究对象,探索在微课教学活动中,不同学科最优的微课教学模式。

一、微课的概念与本体特征

1.微课的概念

微课是指为使学习者自主学习获得最佳效果,经过信息化教学设计,以主流媒体形式展示的围绕某个知识点或教学环节开展的简短、完整的教学活动。胡铁生认为微课是以阐释某一主学习,目的是最佳效果,进行精心的信息化教学设计,以知识点为目标,以短小视频为表现形式,以学习或教学应用为目的的教学视频[6]。它的形式是自载体,是主流媒体,内容是某个知识点或教学环节,时间简短,本质是完整的教学活动。华南师大焦建利教授认为微课是以阐释某一知识点为目标,以短小精悍的在线视频为表现形式,以学习或教学应用为目的的在线教学视频[7]。苏小兵等认为,微课是一种新型的课程资源,由目标、内容、教的活动、交互、多媒体五大要素构成[8]。

2.微课的特征

(1)主题明确,主要围绕学科中某个知识点,如重点、难点、疑点等展开教学活动。

(2)内容短小精悍,核心组成内容是教学视频,时间一般控制在5~8分钟。

(3)资源丰富多样但容量小,可流畅地在线观摩,也可灵活方便地将其下载保存。

(4)结构相对独立,微课是基于某个知识点或教学主题建立起来的,知识模块之间相对独立。

二、微课教学与传统教学

1.微课与传统教学的差异及优势

高校微课程教学较之于传统教学的主要差异,就是运用现代教育技术手段设计制作的教学视频不受时空环境限制,可供学生自主、便捷和个性化地学习[9]。微课以其精简、高效的特性,深刻地影响和改变传统的课堂教学模式。传统课堂教学是教师课上讲授知识,学生课下练习、内化知识[10]。自微课产生之后,教学流程随之变化。课前,学生用微课学习知识,并通过练习内化知识;课上,教师组织学生开展研究性学习,运用知识解决实际问题。微课的优势在于共享优秀学习资源,突破传统课堂教学的时空限制。

2.微课的应用模式

微课可以广泛地应用于学生的自主学习,包括课前预习、课后巩固、节假日的自主学习、缺课学生的补课和异地学习、学习困难生的辅导等。目前微课的应用模式主要有三种,翻转课堂、课内差异化教学、课外辅导答疑。课内差异化教学注重学生在能力和兴趣上的差异性,制订具有针对性的教学计划,依照因材施教的原则提供多样化的教学。课外辅导答疑,对课堂教学的完善和补充,给学生一个自由发挥的空间,使学生的能力得到充分的培养、锻炼和发展。翻转课堂,教师创建教学视频,学生在家中或利用课外时间观看视频讲解,在课堂上,师生面对面讨论交流和完成作业的这样一种教学形式[11]。知识的传递在课前就已经完成,课堂上是师生互动及学生之间合作、讨论的时间。课堂的舞台交给学生,老师化身为指导者与协调者。这样能够调动学生的主观能动性,激发学生的学习活力,更好地体现学生的主体地位,使得学生更好地完成知识的建构和内化[12]。

三、研究过程与方法

1.数据来源

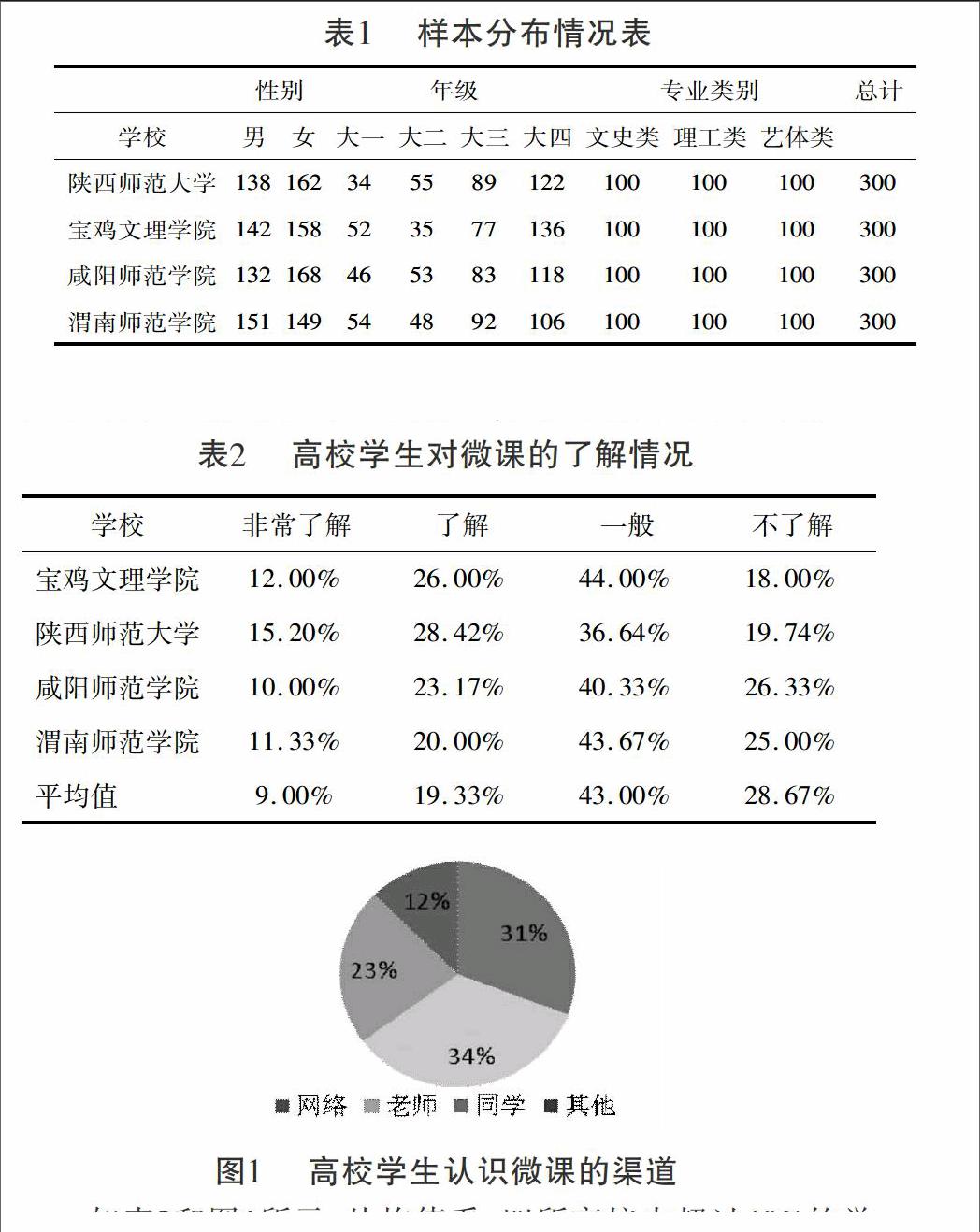

采用网络问卷的方法,以高校在校学生为调查对象,依托于微信、QQ、微博、贴吧等社交平台,选择关中地区的陕西师范大学、渭南师范学院、咸阳师范学院、宝鸡文理学院四所师范类学校发放网络调查问卷。问卷地址为:http://www.sojump.com/jq/7658832.aspx。开始时间为3月18日,结束时间为4月12日。问卷共计回收1332份,经过筛选、整理,得到有效问卷1200份。每所高校各300份,其中理工类、文史类、艺体类样本各100份。

2.分析方法

(1)用Excel分类、统计;做表,绘图。

(2)一致性检验。对四所高校样本进行平均值和方差检验,以确定在一定显著性水平下各平均值或各方差之間是否有显著性差异。

四、结果分析

1.高校微课现状

当前,微课在中国正处于从数量、规模向质量、内涵发展转变的关键期。高校的媒体设施齐全,学生移动设备、数码产品持有率非常高,加上智能手机的运用及无线网络的普及,为高校的微课发展提供了强有力的硬件基础,较适宜基于移动设备的移动学习和自主学习[13]。虽然从问卷的情况看,同国内大多数地方一样,宝鸡文理学院及另三所高校微课的建设与发展还在上升阶段,但发展前景非常广阔。

如表2和图1所示,从均值看,四所高校中超过40%的学生对微课了解一般,对微课非常了解的学生仅有9%,对微课不了解的学生达到约29%,即约三分之一的学生是不了解微课的。从了解微课的渠道看,四所高校的学生对微课的认识主要源于老师,占34%,从网络了解微课的为31%,从其他途径和身边同学了解微课的占35%。综合看在这四所高校中,微课发展尚不成熟,学生对微课的了解并不深入。

2.微课教学发展趋势

如表3可知,在高校微课建设不成熟,相当一部分学生对微课还没有深入了解的情况下,四所高校中不愿意用微课学习的人数比例在8%以下,再加上无所谓使不使用微课的学生,两者约占总人数的30%。非常愿意使用微课来学习的学生超过了24%,愿意使用的同学约占到40%及以上。

由图2可知,60%以上的学生喜欢在网络上学习和自学。就每个学校的具体情况而言,不赞成在网络上学习或者自学的学生人数基本都在30%以下,在信息化越来越发达,媒体技术越来越先进的今天,如何让学习者进行个性化的学习及终身学习显得尤为重要[14]。新技术的发展及学生对学习方式多样化的迫切需求,使得微课的发展顺应时代的潮流,符合教育发展规律,在教学领域必会占领一席之地。

3.教学效果

微课的兴起,使得越来越多的人愿意接受移动学习。在推动教育信息化进一步普及的同时,潜移默化地影响传统的课堂教学[15]。传统学习方式受到地点、时间的限制,学习者需要花费很大的时间、精力学习,学习效果自然不佳。微课能够调动学习者的所有感官参与学习,视觉、听觉、想象……精巧、短小、自由、实用、高效。时间方便灵活;内容上针对性强,富有启发性;形式上生动活泼,极富吸引力。能够充分发挥学生的自学能力,而教师则能够更有针对性地进行辅導[16]。从学习效果看,如图3所示,四所高校中非常认同自己在网络上学习效果会更好的学生达到10%~15%,赞同和基本赞同的学生达到了60%。不难发现,传统的学习方式再也难以提高学生的学习兴趣,在学习效率上的优势正在降低,学习效果在慢慢削弱。

由表4可知,约70%以上的学生认为微课教学之后学习积极性、主动性提高了,对学习内容更加感兴趣了,学习能力增强了,学习效率提高了,成绩进步了。尤其在理工类学生中,前三项比例超过80%,甚至接近90%。微课教学内容较少、时间较短且能够突出某个学科知识点或技能点,较适于基于移动设备的移动学习和自主学习[17],能够提高学生的学习兴趣和学习效率,取得良好的学习效果。

4.不同学科微课最优模式选择

微课最优模式即学生最接受、最喜爱的模式。本次调查从文史类、理工类、艺体类三大类学科出发,以四所高校学生为研究对象,得出师范类院校不同学科微课教学最优模式如下:

(1)文史类微课教学最优模式

文史类专业的微课教学主题以专业知识优先;最优的教学环节是课后复习与课外拓展,一本类院校中学习新课与课后复习和课外拓展可以兼重,均达到接近40%的选择率。教学模式上,以混合学习方式优先,二类院校比一类院校更显著。应用模式上,一类院校与二类院校在选择上一致性最强,均以课内差异化教学为最优。

(2)理工类微课教学最优模式

理工类专业在教学主题上以科普知识优先,一本类院校与二本类院校选择一致,但一本类院校更加显著。最优教学环节是课后复习与课外拓展,在课前预习上需谨慎运用微课,理工类学生普遍不喜欢用微课预习。教学模式上以混合学习方式优先,超过50%的学生喜欢混合学习。在传统教学上,一类院校和二类院校的选择分别低至10%与17%。最优应用模式是课内差异化教学,可以因材施教,发挥学生的特长,达到最佳的教学效果。

(3)艺体类微课教学最优模式

艺体类专业在教学主题上以专业知识优先,达到40%的选择率,一类院校专业知识和科普类知识可以兼重。最优教学环节是学习新课;教学模式上以混合学习方式优先,在二类院校中60%及以上的学生喜欢混合学习,一类院校中超过50%。最优应用模式是翻转课堂,与文史类、理工类学生不同,超过45%的艺体类学生喜欢翻转课堂,翻转课堂颠覆了传统课堂,更适合个性化的艺体类学生。

5.结语

通过以上分析得出:文史类学生的微课教学模式主要以课内差异化教学为最优;理工类学生建议以传统教学为主的教学改革创新模式;艺体类学生微课教学的最优模式为翻转课堂。

参考文献:

[1]霍莉萍.移动智能终端在培智信息课堂的应用实践与探究[J].新课程(小学),2015(4):10.

[2]罗洁.信息技术带动学习变革——从课堂学习到虚拟学习、移动学习再到泛在学习[J].中国电化教育,2014(1):33-35.

[3]关中客.微课程[J].中国信息技术教育,2011(17):14-15.

[4]苏小兵,管珏琪,钱冬明,等.微课概念辨析及其教学应用研究[J].中国电化育,2014(7):94-99.

[5]王觅.微视频课程:演变、定位与应用领域[J].中国电化教育,2013(4):88-94.

[6]张一春.微课建设研究与思考[J].中国教育网络,2013(10):28-31.

[7]焦建利.微课应用与影响[J].中小学信息技术教育,2013(4):13-14.

[8]胡铁生.我国微课发展的三个阶段及其启示[J].现代远程教育,2013(4):41.

[9]姜蔺,韩锡斌,程建钢.MOOCs学习者特征及学习效果分析研究[J].中国电化教育,2013(11):54-59.

[10]金陵.“翻转课堂”翻转了什么[J].中国信息技术教育,2012(9):18.

[11]田贞.微课在计算机基础实验教学中的应用研究[J].教育探索,2013(24):148-149.

[12]李海龙,邓敏杰,梁存良.基于任务的翻转课堂教学模式设计与应用[J].现代教育技术,2013(9):46-51.

[13]焦建利.微课及其应用与影响[J].中小学信息技术,2013(4):13-14.

[14]胡铁生.中小学微课建设与应用难点问题透析[J].中小学信息技术教育,2013(4):15-18.

[15]何克抗.我国教育信息化理论研究新进展[J].中国电化教育,2011(1):1-19.

[16]胡铁生.中小学微课建设与应用难点问题透析[J].中小学信息技术教育,2013(4):15-18.

[17]何克抗.从“翻转课堂”的本质,看“翻转课堂”在我国的未来发展[J].电化教育研究,2014(07):22-24.

基金项目:国家自然科学基金项目“基于公众人地观和风险感知的全球变化适应研究”(41071359);陕西省社会科学基金:后退耕时代陕西省退耕还林工程效益评价及其影响研究(2015D057);陕西省教育厅项目:宝鸡凤县铅锌矿区土壤重金属污染评价与植物修复研究(12JK0647);宝鸡文理学院第十一批校级教改项目:高等院校微课教学的有效性及最优模式选择研究(JGYB15008);陕西省重点学科自然地理学资助。

本论文在完成的过程中2012级地理科学专业学生朱均超做了不少工作,在此表示感谢!