竞技体育“师徒关系”交换行为中“报”循环的主要因素及基本特征研究

2017-04-25解欣

解 欣

(东北大学 体育部,辽宁 沈阳 110819)

竞技体育“师徒关系”交换行为中“报”循环的主要因素及基本特征研究

解 欣

(东北大学 体育部,辽宁 沈阳 110819)

基于我国本土社会背景,以“师徒”关系结构中“报”的交换行为研究为目标,对“师徒关系”交换行为中引发“报”循环的主要因素以及循环过程特征进行深入分析。研究认为,“师徒”关系结构中“报”的交换行为既包含了师傅对徒弟“报赏”与“惩罚”的行为方式,也包含了徒弟对师傅“报恩”与“复仇”的行为方式。而“先赋身份”“互利行为”“利益纠纷”“规矩或秩序遭到破坏”等现象的存在构成了引发“报”循环的主要因素。同时“师徒”关系结构的封闭性特征也决定了基于不同身份所引发“报”的循环过程终将成为一种从“情感认知”到“行为交换”的内部循环。

体育社会;师徒关系;交换行为;关系结构

1 研究背景

我国传统社会中“师徒关系”的形成是以血亲人伦为纽带、以血缘宗族关系为参考,强化的是由长幼尊卑构成的关系秩序,反映的是以家长权为核心构成的身份网络体系[1]。它是一种彼此孤立分散的等级身份制度,也是一种师傅和徒弟间强烈的行为交换。从本质特征上看,我国传统社会所形成的“师徒关系”与西方传统社会“学徒关系”有所相似,但由于中西方社会在文化与制度上存在着较大的差异,因此使双方在本质及内涵上都存在着显著的不同。西方传统社会中的“学徒关系”所倡导的是一种相互平等的理性交换,而我国传统社会“师徒关系”交换行为方式却是以道德伦理为引导,以不平等身份为基础所建立的。从现有研究趋向上看,“师徒关系”交换行为的研究在我国体育社会学领域中被大致概括为“情感交换”和“利益交换”两种模式。其中“情感交换”的行为模式则更加突出传统社会“师徒关系”的行为交换特征。在此种“情感交换”的行为模式中“回报”成了未加明确的规定及义务。这与现代社会所要求双方平等的“利益交换”不同,它客观上导致了“受报方”对“施报方”的亏欠感,由此引出“受报者”更多的付出来维持双方关系的亲密与协调。“情感交换”行为模式中“报恩”与“复仇”的内涵则更加接近于西方社会交换理论形成初期,社会学家霍曼斯(GeorgeC.Homans)所倡导的社会交换观点,即“交换式个体获得的酬赏或惩罚”[2]。然而,若站在社会学的立场角度对中西社会的不同情景因素分析后将会发现,这样的理论观点虽能够包容“师徒关系”行为交换中重叠或涵盖的部分,却忽略了对“师徒关系”行为交换过程中“报”的独特部分及其文化意蕴的探讨。虽然“报”的内涵和外延在西方交换研究中得到了一般意义上的概括,但作为一种封闭式网络的关系结构,“师徒关系”的交换行为同以往站在交换理论立场所看到的许多原则间存有一定的差异。对于这样的差异我们不该回避或抹平,反而应该以此为切入点展开对“师徒关系”交换行为规则的思考。而探索本土理论的精华所在则成为解释“师徒关系”交换行为的一种重要方式。

20世纪50年代,杨联陹先生在其发表的《报:中国社会关系的一个基础》一文中将这种“报恩”与“复仇”的交换行为解释为一种社会投资,认为每一个社会中这种交互报赏的原则都是被接受的”[3]。我国社会学家翟学伟也曾对“报”的研究展开论述,他认为“报”的研究是一种对中国人交换行为进行深度解释性的研究,目的不是为了回到一般性的交换理论上来,而是要设法构建一种对中国人交换行为比较有效的解释框架[4]。由此本文认为,作为一种本土概念的精妙所在,可以从文化与道德内涵层面上对我国体育社会“师徒关系”持续交往过程中所产生的交换行为做出合理的解释,而这也正是“报”作为一种本土概念对体育社会“师徒关系”交换行为研究所做出独特的理论贡献。

2 “师徒关系”结构中引发“报”循环的主要因素

2.1 “师徒关系”结构中引发“报恩”与“报赏”循环的主要因素

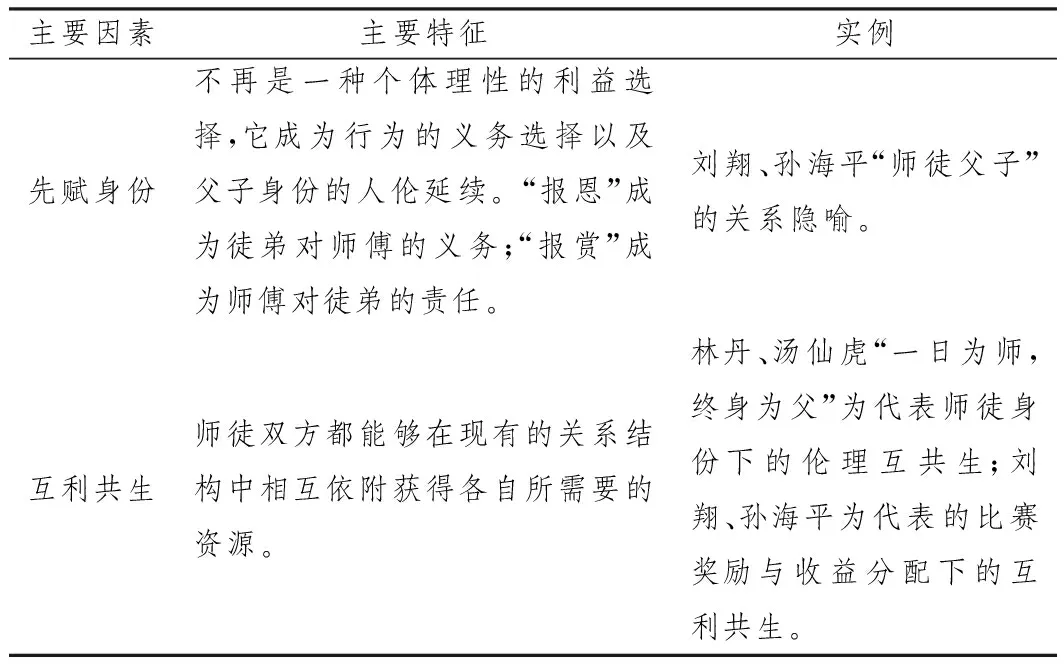

按照梁启超先生的观点,中国传统文化的核心价值观念就是“报恩”,一切其他的价值观念都由“报恩”发散而来[5]。然而“报恩”在中国文化中的含义往往是体察出来的,它在体育社会“师徒关系”交换行为中使用的语境通常有两种:一种是徒弟对师傅的“报恩”行为。另一种则是师傅对徒弟的“报赏”行为。两种不同语境的产生,是由传统“师徒关系”结构中等级身份特征所决定的。通过研究本文认为,“师徒关系”结构中引发“报恩”与“报赏”循环的主要因素有两个方面:1)基于先赋身份所引发的循环;2)基于互利共生行为所引发的循环。见表1。

表1 “师徒关系”结构中引发“报恩”与“报赏”循环的主要因素

2.1.1 基于先赋身份所引发的循环

在儒家伦理规范下的社会中,“恩”实际上是一种“债”。若以被动接受者的观点来看,“恩”则成为一种义务,它将导致蒙恩者要主动向恩人偿还这些债,回报这些义务就是报恩[6]。“报”循环的重要特点是要求它具有至少一次以上的循环,因此在“师徒关系”封闭式结构之中这样的交换行为既可以是先赋性的,也可以是相互参与的结果。但无论处于何种情况“师徒关系”都将无选择地被卷入到“报”的运作及交换行为的循环过程之中,进而导致“报”不再是一种个体理性的利益选择,而成为一种行为的义务。例如,人们经常会以“师徒父子”来拟定师徒关系的特殊性,在此种身份拟制过程中“师徒”身份与具有先赋性的自然关系的“父子”身份完成了全面的对接,并成为父子身份的人伦延续,从而获得伦理身份上的道德支持。它使人们普遍认为父母的生养之恩与师傅的培育之恩是世间最大的恩情[7]。它使师傅对徒弟的“恩”不仅具有了先赋性身份,同时也将导致徒弟对师傅更多的感情负债。而“一日为师终身为父”的关系隐喻充分验证了这种“先赋身份”的存在。在道德伦理的规范下,徒弟对师傅的报恩应该是一个长期的行动,因为“师恩”是除父母养育恩情外最难以报答的,因此徒弟对师傅的报恩行为则成为“先赋性”道德伦理赋予徒弟的基本义务。然而,在师傅对徒弟“报”的行为反馈上“报赏”充当了“报恩”的形式,它使“师徒关系”以“赏”为方式的事实运作得到延续。因此“师徒关系”结构中的“先赋身份”成为引发“报恩”与“报赏”循环的重要因素。

2.1.2 基于互利共生所引发的循环

郭修金、胡守钧等人的研究认为,我国体育社会“教练员-运动员关系”是处在社会共生系统之中的,因此两者之间互利共生形成了一种更为独特的亲密丰富的共生关系[8]。这种关系中的“互利共生”是指师徒双方都能够在现有的关系结构中获得各自所需要的资源,这将是一种双赢或多赢的局面。它包括了以林丹、汤仙虎“一日为师,终身为父”为代表的伦理身份共生;也包括了以刘翔、孙海平为代表的比赛奖励与收益分配下的互利共生;同时也包括了体育社会所有“师徒”对于共同事业追求下的业缘共生。虽然在现实行为运作过程中,这样的互利行为及平等愿望将会受到传统“等级身份”的制约成为一种理想的状态,但这却不影响在“报”的交换行为中师傅对徒弟的“报赏”以及徒弟对师傅“报恩”交换行为的循环。基于此种因素形成的“报恩”与“报赏”循环深刻影响着“师徒关系”的动态发展,我们在现代体育社会中所观察到的“师徒反目”现象,多数是由“互利共生”的行为失衡所致。这种“互利共生”的交换行为也成为引发“报恩”与“报赏”循环的重要因素。

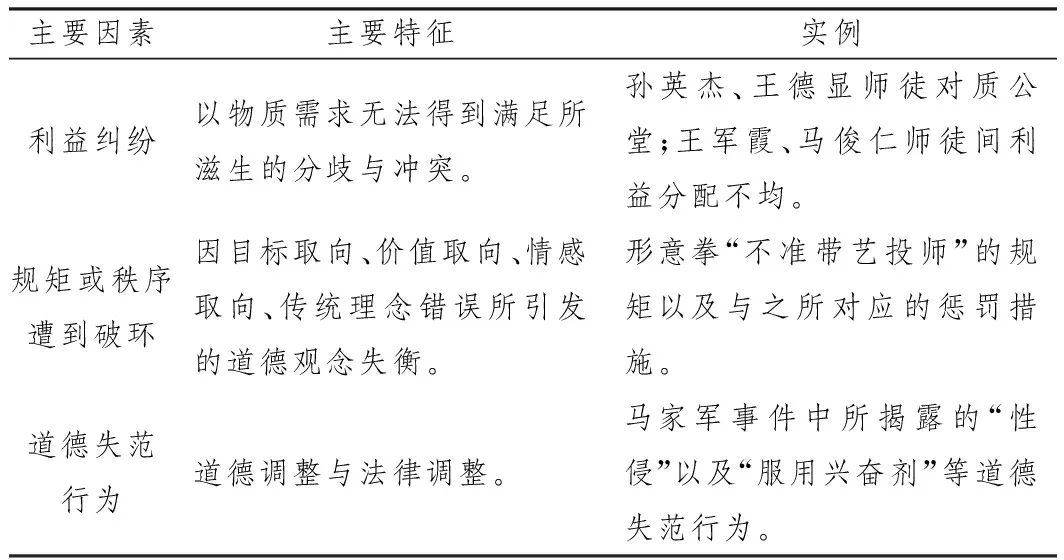

2.2 “师徒关系”结构中引发“复仇”与“惩罚”循环的主要因素

同中国传统道家思想所主张的“报怨以德”相比,儒家文化更加提倡通过个人的行为对伤己者加以报复,由此维护“礼”实现“仁”,达到个人修养的最高境界。这样的伦理思想渗入到了社会的各个阶层,形成了“不复仇,非子也”的舆论导向[9]。然而,师傅对徒弟所具有的先赋性恩情导致这样的“复仇”行为虽不被伦理道德所接纳,却又客观存在于整个体育社会之中。因此,对于“师徒关系”结构中“复仇”循环因素的研究则成为探究这种状态形成的重要内容。另一方面,由于师徒双方身份职责所致,“惩罚”成为师傅对徒弟日常行为的一种教导手段,它对徒弟日常行为的规范起到了警示的作用。研究认为“师徒关系”结构中引发“复仇”与“惩罚”循环的主要因素包括以下几个方面:1)由利益纠纷所引发的循环;2)由规矩或秩序遭到破坏所引发的循环;3)由道德失范行为所引发的循环。见表2。

表2 “师徒关系”结构中引发“复仇”与“惩罚”循环的主要因素

2.2.1 由利益纠纷所引发的循环

在社会资源分配过程中,师傅扮演着资源管理与分配者的角色,因此在“伦理身份”等级观念的影响下,师傅成为凌驾于徒弟之上的独立客体。基于道德伦理规范所建立的“师徒关系”结构虽能够对运动员所应承担的规范与义务进行详细的规定,但却找不出一条关于其个人权利的内容概述。因此为了极力迎合或促成这种关系的延续,徒弟对师傅则会表现得言听计从,也不会计较个人利益的得失。然而随着社会的发展与变革,人的价值观念与需求发生了变化,“师徒关系”置身于相对开放的社会之中,避免不了受到来自社会环境变化所带来的影响。与传统社会封闭式环境相比,现代社会则会要求“师徒关系”进行相对的开放。此时“师徒关系”将逐渐摆脱由血缘亲情为约束的身份束缚,置身于现代社会市场经济的范围里,将会受到来自利己性因素的影响。在现代社会中,由社会变迁对人们思想道德的影响以及因物质需求无法得到满足所滋生的社会矛盾,现实地影响着“师徒关系”的正常交往。倘若对“孙杨、朱志根师徒冲突”“孙英杰、王德显师徒对质公堂”“王军霞、马俊仁师徒利益分配不均”等事件进行深入剖析则会发现,导致这些事件发生都是由利益上的纠纷所引起的。因此“利益纠纷”必将成为引发“师徒关系”交换行为中“复仇”与“惩罚”循环的重要因素。

2.2.2 由规矩或秩序遭到破坏所引发的循环

规矩的形成与秩序的产生都代表了行业内部最深层次的文化。规矩不是条条框框,它是用来调节和谐,让事情圆满的东西。有了规矩,就有了方圆,就有了衡量标准的“准绳”。“师徒关系”中,徒弟对师傅的义务以及师傅对徒弟的责任即成为“规矩”[10]。虽然规矩总会给人以严厉、肃穆的感觉,也并非绝对美好,但却能够为“师徒关系”中信任的形成创造合理的空间,同时也能够保证“师徒关系”在所预定的轨道内顺利前行。这些规矩在自然形成的过程中得到了自觉的贯彻执行,并代代传承,逐渐成为“师徒关系”中约定俗成的习惯,而尊师重道则成为维护这些规矩的主要思想。规矩的形成看似不自由,但却又是自由的,它使人们清楚地明白哪些事情可以做,哪些不能做,并使人能够充分认识到规矩是不可践踏的。传统社会中这种秩序所表达的则是“师徒关系”中森严的身份等级制度,如果说方圆之间体现的是做事的道德行为,那么此种等级身份则是“师徒关系”交往行为过程中必须遵守的秩序。它不仅体现了“师徒关系”中各方的权力与义务,同时也会使师徒的日常行为得到规范。无论是在传统社会还是现代社会,在“师徒关系”交往过程中,因徒弟破坏规矩与秩序受到严厉惩罚的事件现实地存在于体育社会之中。例如,在李仲轩口述,徐皓峰撰文的《逝去的武林》一书中所记述“形意拳故规矩是不准带艺投师,如果只是当徒弟的自作主张要投一个老师,就是欺师灭祖,会遭遇唾弃”[11]。因此,此种“规矩或秩序遭到破坏”行为的产生将会引发“师徒关系”交换行为中“复仇”与“惩罚”循环的重要因素。

2.2.3 由道德失范行为所引发的循环

从社会学角度看“师徒关系”失范行为将包涵道德与法律两个层面,前者是指言语和行为方面的不当或违规,属于道德调整的范畴。如,孙杨与恩师朱志根于间的冲突,王濛与王春露间的矛盾冲突;后者则指该行为上升到法律调整范畴,如马家军师徒恩怨事件中所揭露出的“性侵”行为以及服用兴奋剂行为等。从道德层面看,体育社会“师徒关系”中失范行为的产生是多方面的,既有社会环境的因素,也有体育自身发展的因素;既与体育从业人员自身的道德观念和道德素质有关,也与我国体育的制度和体制相关[12]。在传统社会时期,因目标取向、价值取向、情感取向、传统理念错位所引发的道德观念失衡无疑是“师徒”道德层面失范行为产生的最主要因素。这些失范行为的产生不仅会使“师徒”因受到外在威胁与压力的情况下做出非理性反应,同样在这种状态下极容易因为无力改变现状导致两者间“仇恨”的产生,并由此引发“师徒关系”交换行为中“复仇”与“惩罚”的循环。

3 “师徒关系”交换行为中“报”循环运作的基本特征

3.1 “师徒关系”交换行为中“报恩”与“报赏”循环运作的基本特征

“报恩”与“报赏”的循环过程中,徒弟获得的成就离不开师傅的培养与帮助,师傅不仅会为徒弟提供技能的指导,也会对徒弟生活以及事业的开展提供经验的引导。然而,徒弟为师傅“立功助业”师傅就要给予相应的奖赏,师徒间有恩不报或有功不赏则是不应该的,必将产生分歧、引发冲突。因此徒弟对师傅表现出的高“感恩”特质将会使徒弟会以善意、合作的方式与师傅进行互动,同时更加积极地投身于体育技能的学习之中。这种“报答”的方式成为徒弟对师傅“报恩”的行为选择。在伦理道德的约束下,师徒双方都会对彼此的付出做出内容客观的评价,通过这样的评价选择适当的形式进行反馈。见表3。

表3 “师徒关系”交换行为中“报恩”与“报赏”循环运作的基本特征

3.1.1 徒弟对师傅“报恩”循环运作的基本特征

徒弟对师傅的“报恩”方式可以是物质的也可以是非物质的,同时它也是一种基于先赋性恩情所形成的长期性行为运作方式。1)受恩。即受到的恩惠。在徒弟对师傅“报恩”的过程中即是表现为徒弟感受到来自师傅的各种恩惠。2)知恩。在徒弟向师傅“报恩”循环的过程中“知恩”构成了徒弟对师傅“报恩”行为的前提条件,它为“恩”的形成提供了不同的评价标准。例如,刘翔自传中曾提到“我知道师傅所做的一切是为我好,我也会努力训练回报他的恩情”。由此可见,“知恩”成为对恩的主观评价。然而对“恩”的评价,师徒双方却存在着不同的理解与认识。由于在伦理道德等秩序约束下,师傅对徒弟的恩情是具有先赋性的,因此师傅对徒弟的“恩”视乎在师徒关系建立之时起,就已经成为了徒弟毕生偿还的义务。3)感恩。在徒弟对师傅“报恩”循环的过程中“感恩”是指个体用感激认知、情感和行为了解或回应他人的恩惠或帮助,进而使自身获得充沛的经验以及正确的心理倾向[13]。王斌等人的研究认为,通过增强运动员的“感恩”倾向将会改善“教练员-运动员关系”[14]。4)报恩。即报答恩情的行为。它的运作方式可以是物质的也可以是非物质的。由师徒先赋性恩情所决定,它只能够是一种长期性的运作内容,它供给了徒弟对师傅“报恩”循环的主要动力。

3.1.2 师傅对徒弟“报赏”循环运作的基本特征

在师傅对徒弟“报赏”的交换行为中,物质或非物资的运作方式之间是可以自由转换的,这种行为方式的运作在“师徒关系”长期交往中具有重要的作用。它不会受到时间因素的限制,它会为巩固“师徒关系”的稳定提供有力的支持。“赏”的概念含义不仅包括夸奖与褒奖,也包含鼓励与表扬。这一概念也是从道德经验的历史事实中概括而来的,它使“师徒关系”交往过程中论功行赏成为师徒行为交往所遵守的秩序,认为有功之人应该受到物质或精神上的鼓励或奖赏。1)受报。即是指师傅感受到来自徒弟的报答。由于“报恩”成为社会行为中的一个普遍法则,即接受了恩惠的人必须在可能的范围或时间内回报。因此,此种“受报”方式的感受满足了师徒双方对未来回报的预期心理,由此也形成了师傅对徒弟“报赏”循环运作的开端。2)评报。在师傅向徒弟“报赏”的循环过程中“评报”构成了师傅对徒弟“报赏”行为的前提条件。“评报”是对徒弟报答行为的一种评价,虽然在“师徒关系”的等级身份中徒弟对师傅日常行为的报答被封闭在传统伦理道德的情理之中,不能简单地成为师傅行为反馈的具体依据,但这样的行为交换却真实存在。因此,“评”的伦理过滤可将“恩”转化为可以接受的范围。3)选报。师傅可以根据徒弟所做出贡献做出自身主观详实的评价,并以此作为“选报”的依据。而“选报”则是根据徒弟的贡献而做出的,它是对徒弟“报恩”行为“报赏”内容的一种选择。4)报赏。它促成师傅对徒弟“报赏”循环方式运作的实施。它不会受到时间因素的限制,它可以是物质上的奖赏也可以是非物质上的鼓励。

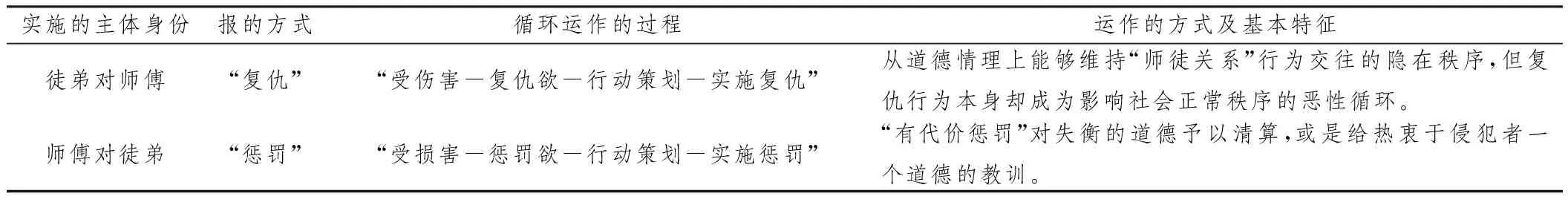

3.2 “师徒关系”交换行为中“复仇”与“惩罚”循环运作的基本特征

本土社会对于各自角色所赋予的身份特征以及对报的不同方位的解读决定了“师徒关系”交换行为中“复仇”与“惩罚”的循环将由两部分组成:一是徒弟向师傅“复仇”的循环过程;二是师傅对徒弟“惩罚”的循环过程。见表4。

表4 “师徒关系”交换行为中“复仇”与“惩罚”循环运作的基本特征

3.2.1 徒弟对师傅“复仇”循环运作的基本特征

在我国体育社会中这种“复仇”行为的运作虽然从道德情理上能够维持“师徒关系”行为交往的隐在秩序,但复仇行为本身却成为影响社会正常秩序的恶性循环。为了防止“复仇”事件的交替恶化,中国历代都有相应的法规对其约束,但政府的作为却无法彻底消除这一现象在社会中的产生。由于“复仇”是一种由来已久的制度,因此“复仇”在“师徒关系”交换行为中往往是指因为徒弟所感知受到的伤害对师傅所做出的报复行为,其中“复仇”也包含了“怨”和“冤”。“复仇”与“报恩”行为循环结构相似,也都有扩大升级的空间。1)受伤害。是指在日常的“师徒关系”交往过程中,徒弟感受到师傅对其做出的伤害。2)复仇欲。如果徒弟没有产生复仇的欲望并做出同等危害的行动,则无法构成“复仇”循环的产生。因此,复仇意图产生于人们认识到自身所遭到他人的故意伤害并由此所产生的复仇欲望。3)行动策划。复仇策划的存在构成了“复仇”行为过程中由复仇欲望产生而对相应“复仇”策略的选择。事实上采取怎样的方式进行复仇,是通过徒弟对预期后果进行算计后所产生的,同时也是在策略选择过程中徒弟对“报复”策略进行评估后的结果。它既包含了道德伦理层面的内容,又包含了个人利益上层面的内容。4)实施复仇。引发“复仇”行为循环的因素有很多种,它可以是由利益纠纷引发的,也有可能是由关系交往中的失范行导致的。然而徒弟对师傅由怨而生的“复仇”行动虽不被社会所提倡,却不会影响其作为伦理道德的维护真实存在于“师徒关系”的交换行为之中。徒弟对师傅的复仇方式有很多种,如以孙英杰、王德显师徒对质公堂为代表的法律指控,以王濛对王春露师徒人身污蔑为代表的名誉破坏等。但与师傅对徒弟“惩罚”特征相比,徒弟对师傅的报复是一种违反传统道德的行为,复仇行为发生之刻起“师徒关系”也将宣告终结。

3.2.2 师傅对徒弟“惩罚”循环运作的基本特征

惩罚的威慑效果首先取决于惩罚给徒弟不良行为造成的预期损失。由于师傅对徒弟的“恩”是具有先赋性的,因此无论师傅对徒弟做出怎样的“惩罚”都将会被视为一种“有代价惩罚”,而不会称之为“复仇”。虽然只是语义上的细微差别,但“有代价的惩罚”与“复仇”的情感驱动力并无不同,也都是对失衡的道德予以清算,或是给热衷于侵犯者一个道德的教训。1)受损害。这里的损害是指师徒感觉到自己的利益或曾经建立起来的规矩遭到破坏或感知到由不良行为造成的预期损失。2)惩罚欲。如果师傅感受到徒弟的行为给两者关系造成了影响或给自己的利益造成损失,没有产生惩罚的欲望或这种惩罚的欲望被抑制了,则不会形成具体的惩罚行为。3)行动策划。师傅对徒弟有效的惩罚必须使徒弟的预期损失超过他因不良行为而获得的受益。惩罚如果仅仅是概率性的,相对人就会产生侥幸逃避的机会主义心理,从而减损惩罚的威慑效果[15]。因此惩罚应当适度,过度的惩罚不仅会耗费惩罚者太多的资源还容易招致被惩罚者的反报复,进而将徒弟引入到“复仇”的循环运作之中。除体罚方式外,在诸多事实案例中还发现,解除师徒关系、情感上的孤立、资源控制、身份资格不能得到认同等,都构成了师徒对徒弟惩罚的运作方式。4)实施惩罚。传统社会行业律例中对于师傅“惩罚”徒弟的行为存在着详实的司法解释。如,在大清律例中对于师父殴伤徒弟的犯罪行为将比照亲属关系从轻发落,在一定程度上律法认可了师父对徒弟的责罚权,认为徒弟行为不端、不守规矩,师父有权力对徒弟进行“惩罚”,同时律法也对师父对徒弟的责罚范围设置了限制条件。

4 结 论

“报”的运作方式作为“师徒关系”交换行为中一项重要的文化观念,对于“师徒关系”行为运作的影响往往是深刻的。它在传统社会“师徒关系”的交往过程中也扮演着十分重要的角色。对我国体育社会“师徒关系”行为交换中“报恩”与“复仇”循环形成因素及循环过程的特征进行分析不仅是对“师徒关系”交换行为中“报”的文化及道德内涵的重视,也是突出它在“师徒关系”交换行为研究中的贡献。由于我国传统“师徒关系”交换行为方式是建立在“师徒关系”不平等身份基础上,是以道德伦理为引导的一种封闭式交换行为结构[16],因此研究将更加关注中国社会本土化元素中制度约束、传统道德文化的重要影响以及“师徒关系”与其他开放式社会关系交换行为的不同。对于“师徒关系”交换行为的研究不仅是对当代社会“教练员-运动员关系”交换行为本质的一种追溯,同时也将成为我国“教练员-运动员关系”研究及发展过程中可资借鉴的理论基础。

[1]解欣.“差序格局”视角下“师徒如父子”关系维度的解读[J].中国体育教练员,2015(4):21-23.

[2]谈谷铮.霍曼斯和布劳的社会交换论[J].社会科学,1986(10):55-59.

[3]费正清.中国思想与制度论集[M].台北:台湾联经出版社出版,1976:349-372.

[4]翟学伟.报的运作方位[J].社会学研究,2007(1):83-98.

[5]梁启超.新民说[M].沈阳:辽宁人民出版社,1994:147-163.

[6]徐晓,寒水.报恩与复仇——中日文学中被伦理强化了的主题[J].外国问题研究,1995(z1):109-115.

[7]李通国.论传统师徒关系在现代武术教育中的延续与嬗变[J].搏击·武术科学,2009(11):15-17.

[8]郭修金,胡守钧.我国教练员与运动员社会共生关系的主要类型及其基本特征[J].天津体育学院学报,2011(6):531-534.

[9]赵海晨.中国古代复仇犯罪论[J].犯罪研究,2001(1):15-19.

[10]高峰.社会秩序论——马克思主义社会哲学视域下秩序问题探讨[M].北京:人民出版社,2016:125-129.

[11]李仲轩,徐皓峰.逝去的武林[M].北京:人民文学出版社,2015:132.

[12]张玉超,栗丽,王朝军.我国体育道德失范成因及预防对策研究[J].体育文化导刊,2007(6):52-54.

[13]Mc Cullough,M.E.,Emmons,R.A.,&Tsang,J.The gratefuldis position:Aconceptual and empiri cal to pography[J].Journa lof Personality and Social Psychology,2002(1):47-53.

[14]王斌,叶绿,吴敏,等.感恩对运动员投入的影响:教练员—运动员关系的中介作用[J].北京体育大学学报,2014(9):85-90.

[15]桑本谦.私人之间的监控与惩罚:一个经济学的进路[M].济南:山东人民出版社,2005:58-62.

[16]解欣.基于“差序格局”的理论扩展:我国“教练员-运动员关系”分类及结构演变过程分析[J].首都体育学院学报,2015(5):447-450.

Elements and characteristics of the "retribution" cycle in competitive sports from the master-apprentice exchange behavior perspective

XIE Xin

(Dept.ofSports,NortheasternUniversity,Shenyang110819,Liaoning,China)

This essay focuses on the "Bao", namely "retribution" in the Master-Apprentice Relationship, trying to give a thorough analysis on the major factors triggering the "Bao" and its cycling characteristics. The result shows that the "Bao" as an exchange in behavior may include the Masters' "Reward" and "Punishment" to the apprentice, as well as the Apprentices' "Requital" and "Vendetta". "Ascribed status", "Reciprocal Behavior", "Interest dispute" and the "Guiju" being ruined contribute to the cycling of "Bao". Meanwhile, this enclosed system with different status of its participants determines that the "Bao" remains the "Inner Cycling" from "Emotional Cognition" to "Behavioral Exchange."

sports circle; master-apprentice relationship; exchange behavior; relational structure

2016-12-08

辽宁省社科规划基金项目(L15DTY005)。

解 欣(1982- ),男,辽宁沈阳人,硕士,讲师,研究方向体育人文社会学。

G803

A

1009-9840(2017)02-0008-06