云南城镇近郊空心村绿色基础设施规划

——以乐居村为例

2017-04-24吴晓敏王勇胜姜艳波

李 彤,吴晓敏,王勇胜,姜艳波

(1.云南农业大学园林园艺学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学建筑工程学院,云南 昆明 650201)

云南城镇近郊空心村绿色基础设施规划

——以乐居村为例

李 彤1,吴晓敏2,王勇胜2,姜艳波1

(1.云南农业大学园林园艺学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学建筑工程学院,云南 昆明 650201)

对于城市近郊出现的“空心村”现象,提出绿色基础设施规划方案,以提升乡村生态环境、生产环境和生活环境。以昆明近郊乐居彝族古村为研究案例,提出村庄的宏观、中观和微观绿色基础设施功能、构成要素以及空间布局,为村庄多功能型的绿色基础设施的建立提供借鉴和参考。

空心村;绿色基础设施;功能;构成要素;空间布局;乐居村;云南

村落是人类居住环境的基本单位,伴随着人类文明逐渐发展。时至今日,随着我国城乡统筹发展,城市化进程加快,导致乡村空心化问题,在城镇近郊农村地区表现尤其突出。由于农民收入增加和农民住房需求的不断增长,村庄外围的新村建设与内部的旧村空间分离,很多村内老旧住房闲置,村落“空心化”成为城乡发展进程中乡村地域人地系统演化的一种不良现象[1]。

城乡统筹背景下,我国注重对乡村建设和人居环境的提升,提出“新农村”建设总体目标。党的十八大提出了对乡村发展的更进一步更加具体的“五位一体”,将生态文明建设融入经济建设、文化建设、社会建设中。在建设美丽中国的背景下,建设可持续发展、以优良的生态环境为依托的 “生产”“生活”“生态”三生和谐发展的“美丽乡村”。本文为响应“生态乡村”建设要求,遵循可持续发展战略,通过村庄绿色基础设施布局,探索对村庄生态系统结构的调整和功能的整合,逐步实现村庄生态环境美化和人居环境质量提升。

1 村庄绿色基础设施

1.1 绿色基础设施概念

1999年美国定义绿色基础设施为:国家自然生命支持系统,即水道、湿地、林地、野生动物生境及其他自然区,绿色通道、公园及其他保护区,种植场、牧场和森林,以及维系天然物种、维护空气和水资源并对社区的人民健康和生活质量有所贡献的荒野及其他空地的互通网络[2]。此后,欧洲将其作为基础设施的延伸定位为城市生命支持系统,英国《绿色基础设施规划导则》定义:绿色基础设施是城市、城镇和村庄之间的实体环境,是一个多功能的开放空间网络。包括公园、林地、绿色通道、花园、水体、行道树和开放的乡村[3]。加拿大Moffatt的《加拿大城市绿色基础设施导则》[4]是以生态化手段来改造或代替道路工程、排水、能源、洪規灾害治理以及废物处理系统等问题的偏向于工程技术指导的规范[5]。我国大多学者强调土地利用和生态系统服务的基本功能、定义并未明确,与美国绿色基础设施概念较为相近,主张优先构建绿色(生态)基础设施,为城市提供可持续的发展空间。

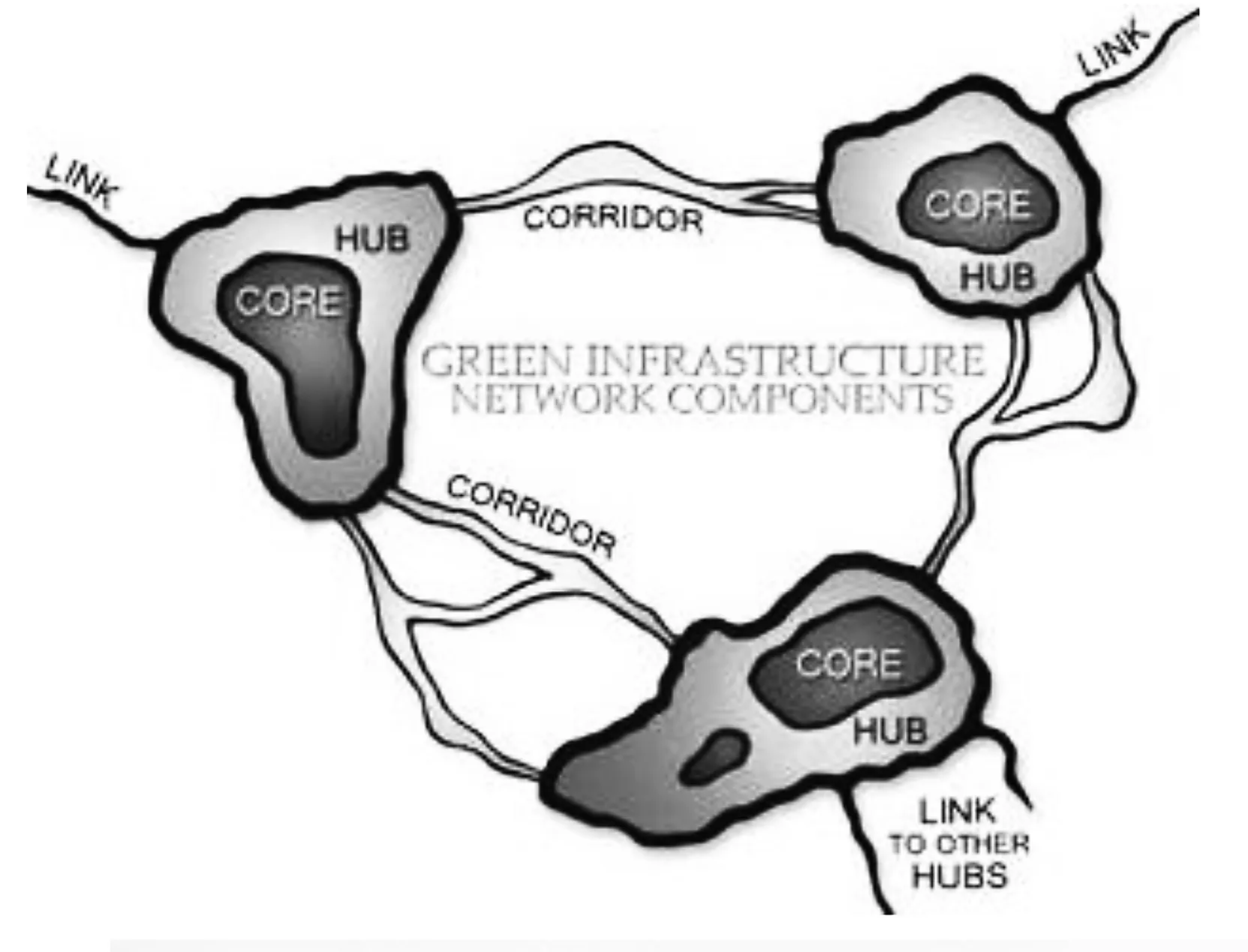

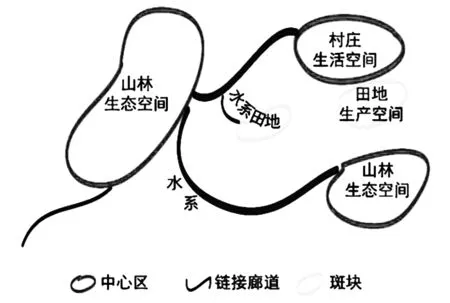

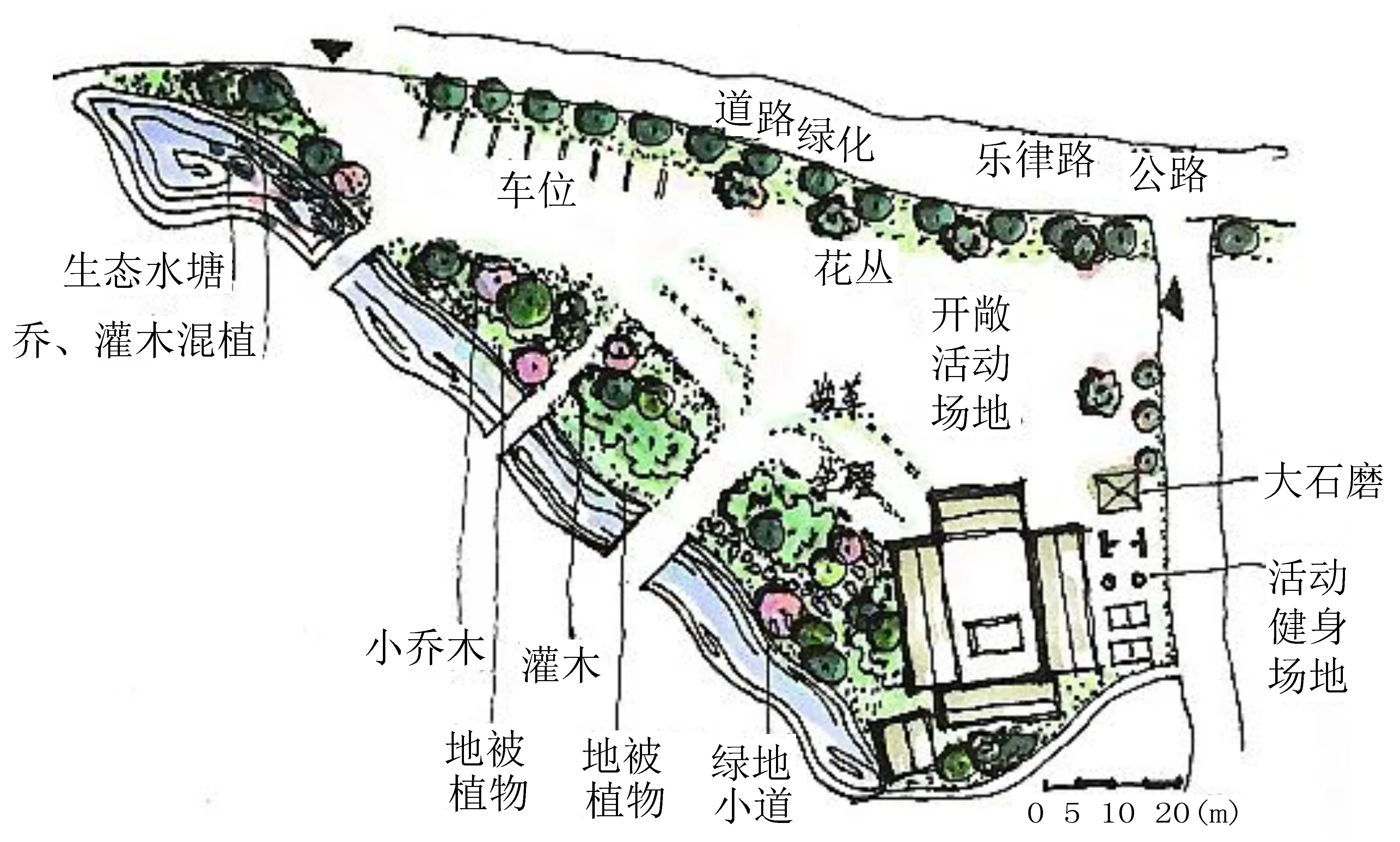

虽然各时期各地区对绿色基础设施的定义不尽相同,但都具有大体相同的功能特点和基本构成。它的基本内涵主要由中心区(Hubs)和连接廊道(Links)[6]构成的(图1),将分散的绿色空间联系起来,维持生态平衡、保护生物多样性,为可持续发展服务的具有生态功能、经济功能和景观功能的一个网络系统。它将经济发展中的土地利用与环境生态的健康化相融合,囊括绿色实体环境和生态化的灰色基础设施,构建具有功能复合性、规划主动性、发展弹性[7-8]特点的绿色空间网络。

1.2 村庄绿色基础设施功能

根据欧美地区已有的规划实践,绿色基础设施具有保护和修复生态的自然功能,并提供区域未来土地利用与开发的框架,具有生态、社会、经济多方面效益。农村绿色基础设施的规划应满足村庄基本功能和绿色基础设施功能的复合性,具体分为:生态功能、环境美化功能、人居休憩功能。

图1 绿色基础设施构成示意

1)生态的保护与修复。村庄作为人类聚居地,是建立在自然山水环境中的,是一套完整的山水格局。现阶段村庄发展壮大,新村无限制向外扩张,侵占山林、填埋水体。村庄生态山水格局应包含村落周边的山林保护和水环境修复。

2)美化环境,人居舒适。基于空心村人去楼空的现状,使人口回流是主要目的。绿色基础设施具有提升村内环境、增强休闲娱乐等功能,使村落生活丰富。

3)有效利用资源,减少投资,增加效益。对村内宅前屋后空间、空地、陡坎、缓坡等被忽视的区域加以有效利用,增加花卉、果树的种植,提升环境美化功能。

1.3 空心村绿色基础设施对村庄环境改善的意义

中国城镇化进程快速发展的同时,伴随着乡村的衰败。以绿色基础设施规划作为中国美丽乡村建设的新途径,为城镇近郊空心村景观与生态环境营造的研究和实践提供新的方式。

2 乐居村基本情况

2.1 乐居村基本情况

乐居村隶属昆明市西山区团结镇,距离昆明市区约25 km,总占地面积21.49 hm2,是一个有600多年历史的彝族古村落。村落自元末明初形成,当时龙潭坝地区一片沼泽,最初只有十几户居民,村前的永盛河时常有洪水发生,人们在山坡居住,零散种植苦荞。清末民国初年,市中心顺城街的彝族人投靠乐居亲友,由此乐居村人口增多。

乐居村信仰儒、释、道和彝族原始宗教。村后建有土主庙,除供奉彝族土主,还有佛教观音、道教财神等,民国年间还供奉孔子,并以此设有小学学堂,在文革期间被毁。村中民间传统习俗保存较好,时至今日,每月村中老人会相约一天在土主庙中聚集,杀鸡、吃饭、念经、唱歌、跳舞,已约定成俗。

随着团结镇采砂兴盛,村民逐渐富裕,低矮潮湿、交通不便的老村旧院被舍弃,人口大量迁出,在公路边的平坝建起新房。如今的乐居村仅有几位留守老人,居住不足10户。

2.2 乐居村传统民居建筑群

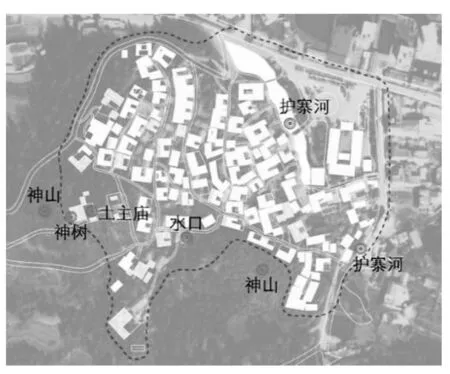

由于乐居村地处山地,建筑沿等高线依山循势层层叠叠错落排布,构成错落有致的景观(图2)。村落选址、布局遵循传统,背山面水,村后有土主庙、神山、神树,村前有护寨河,村内设有出水口并进香供奉(图3)。

图2 乐居古村景观风貌Fig.2 Ancient village landscapes of Leju

图3 村落现状格局Fig.3 Village landscape status

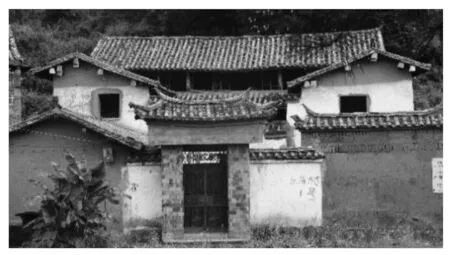

乐居古村建筑是典型昆明地区彝族一颗印民居(图4)。 整片建筑群有古建筑100多栋,存留至今200年历史的有30多栋,100年历史的有40多栋[9]。但由于高差较大,顺应地势,建筑形式有一颗印、半颗印和联排一颗印以及混合形式,依附山势形成独特的机理(图5)。一颗印民居为“三间两耳倒八尺”、“四檐错层三滴水”,即主体建筑正房分三间,正房两边有耳房,中间围合的小天井留八尺。天井使“天”“地”相通,纳阳光、雨水和生气。天井翼角正房和耳房高低四重屋檐层次错落。正门飞檐,雨水在檐角和中间滴落,故称“三滴水”。

图4 一颗印民居外形Fig.4 Residence form of Yikeying

建筑结构为传统的土木结构,土墙和木结构梁。外墙开窗很小,主要因为土墙体承重影响,底部多为石砌,利于防潮。

2.3 乐居村变迁及其文化价值

随着社会和经济发展,传统古村已经不适应现代生活需要。且乐居村地处城市边缘,已变为典型的城市近郊“空心村”。

古村落风貌和“一颗印”建筑形式较为完整。寨前横卧护寨河,寨后依靠寨神山神树。明代汪湛海曾描述“上有天池,下有地海,左狮右象,七星伴月亮”(图6),是典型的“上面宜牧、中间宜居、下面宜农”的彝族村寨布局,乐居古村原汁原味地保留了明末清初昆明市低层的农耕文化生活,具有自身的独特性和文化价值。

图5 村庄建筑群落机理Fig.5 Construction mechanism of villages community

图6 乐居村山水格局Fig.6 Village landscape pattern of Leju

当前,村寨仍然保留浓郁的彝族民风民俗、歌舞文化、服饰文化、饮食文化、宗教文化、礼仪文化等。土主庙中经常性举办观音会、白龙会、娘娘会的祭拜,祈求送子送福、学业有成等(图7)。村民也常常自发举办彝族传统的火把节、跳歌节、插花节、花脸节等特色节日,时常可见穿着彝族服饰的妇女在河边洗衣、聚集跳舞、办赛歌会。因此,乐居村具有重要的非物质文化遗产价值。

乐居村已被列为昆明市历史保护街区并收录到国家级传统村落名录。

图7 乐居彝族民间活动Fig.7 Yi folk activities of Leju

3 乐居村绿色基础设施规划设计

不同空间尺度的绿色基础设施的功能、构成和空间布局都不尽相同。根据不同尺度,村庄绿色基础设施分为宏观、中观、微观。绿色基础设施的目的是最大程度发挥自然服务功能,综合自然生态、人类活动和文化保护等多种功能为一体,是全新的多功能的基础设施。

3.1 乐居村宏观绿色基础设施规划

乐居先人的村庄选址科学合理。靠山面水,山上的森林资源可以利用来盖房、柴薪和提供食物来源,同时背避寒风,可获得稳定舒适的居住环境,面水可以近水之利,且水位低,避免水患。村落前方为坝子,可以用于农业生产,人口得以生存繁衍。由于彝族有神山神树的民族原始崇拜观念,山林自然生态得以保护。

乐居村宏观绿色基础设施规划的目的是保护原生态的山林、水域的完整空间格局和生态功能。此外,田园半自然生态环境得以保护,使村庄具有“弹性”,适应发展。

3.1.1 宏观绿色基础设施范围划定

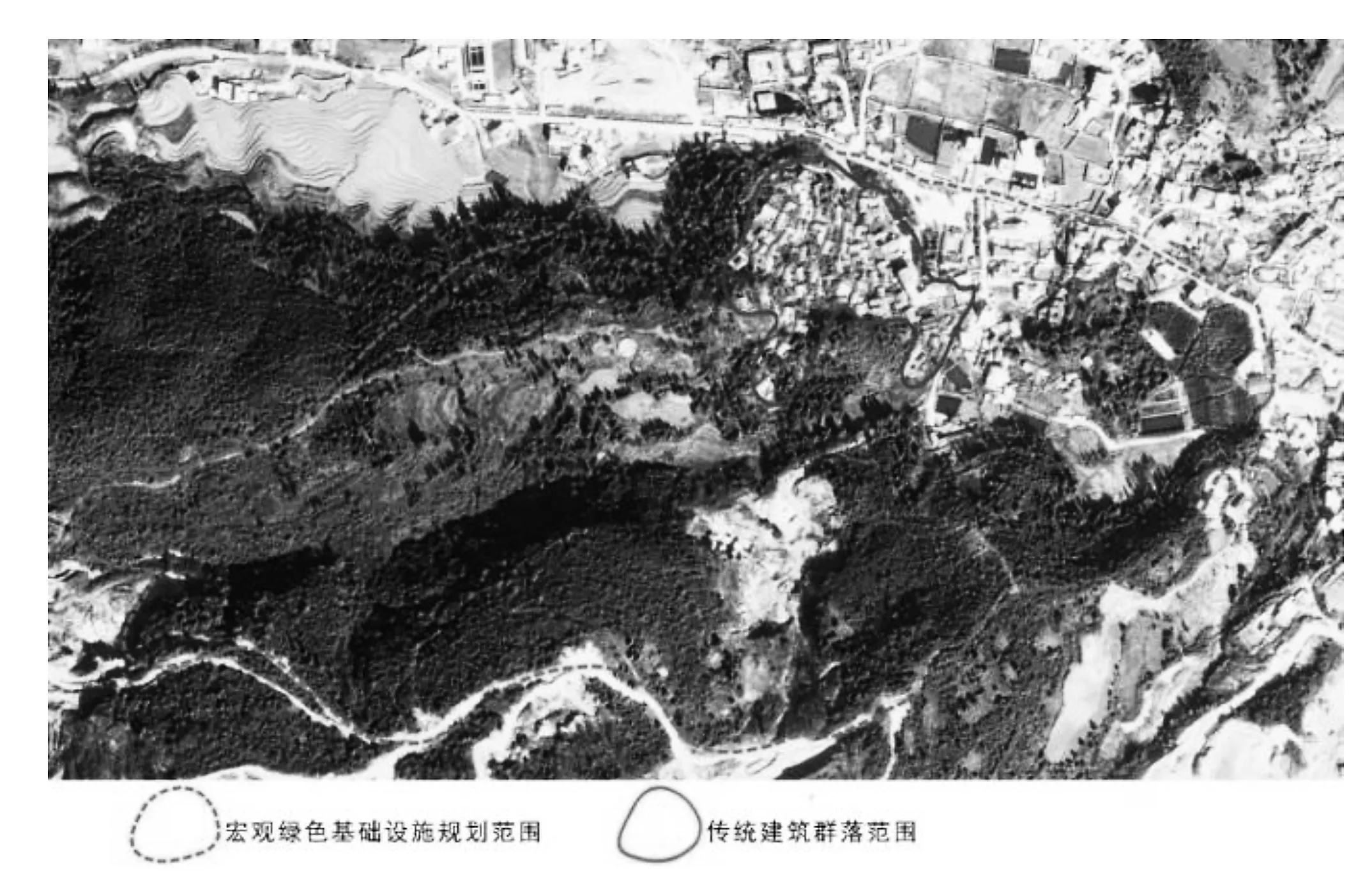

乐居村宏观绿色基础设施范围即村庄周边的相关协调区,包含林地、水系、村庄、田地。该范围按照山地走向、道路、高程划定范围(图8)。

3.1.2 宏观绿色基础设施功能

村庄是与山林水系相依相伴的,山林和水系是村落生态功能的主体。现阶段村庄新村无限制向外扩张,侵占山林、填埋水体,保护山林自然植被和水系统完整是绿色基础设施的骨架。其次,村庄作为人类聚居环境,必然伴随人类生产活动,田地作为生产主体,一般都邻近村边,也是村落周边环境的组成部分。

图8 乐居村宏观绿色基础设施范围Fig.8 Macro scope of green infrastructure in Leju village

3.1.3 宏观绿色基础设施构成要素

将林地、水系、村庄、田地划分为山林水系生态空间、田园生产空间、村庄生活空间。将山林作为中心区(Hubs),是宏观生态层面的主体;水系作为生态廊道(Links),田地则作为小型斑块穿插其间(图9)。

图9 乐居村宏观绿色基础设施构成要素Fig.9 Macro green infrastructure components in Leju village

3.1.4 村庄宏观绿色基础设施空间布局

山林作为绿色基础设施主体,村庄作为生活中心,与护寨河相接。其间有田地作为小型生产场地,凸显传统村落田园生活景观风貌(图10)。

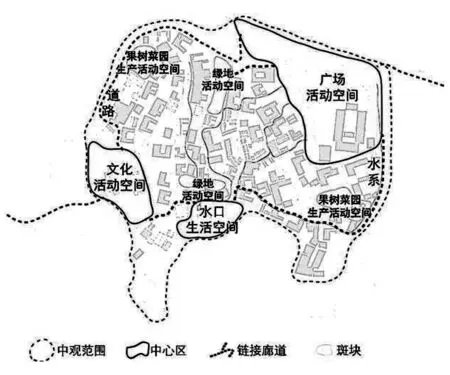

3.2 乐居村中观绿色基础设施规划3.2.1 中观绿色基础设施范围中观绿色基础设施规划范围即村庄内部的生产和公共空间(图11)。包括村庄入口活动广场、土主庙、小块林地、道路等。

图10 乐居村宏观绿色基础设施空间布局Fig.10 Macro green infrastructure space layout in Leju village

图11 乐居村中观绿色基础设施潜在空间Fig.11 Green infrastructure potential space in Leju village

3.2.2 中观绿色基础设施功能

村落中观绿色基础设施除了集雨水收集利用、污水收集自然净化以外,公共空间应满足村民交流沟通、游憩娱乐的功能。

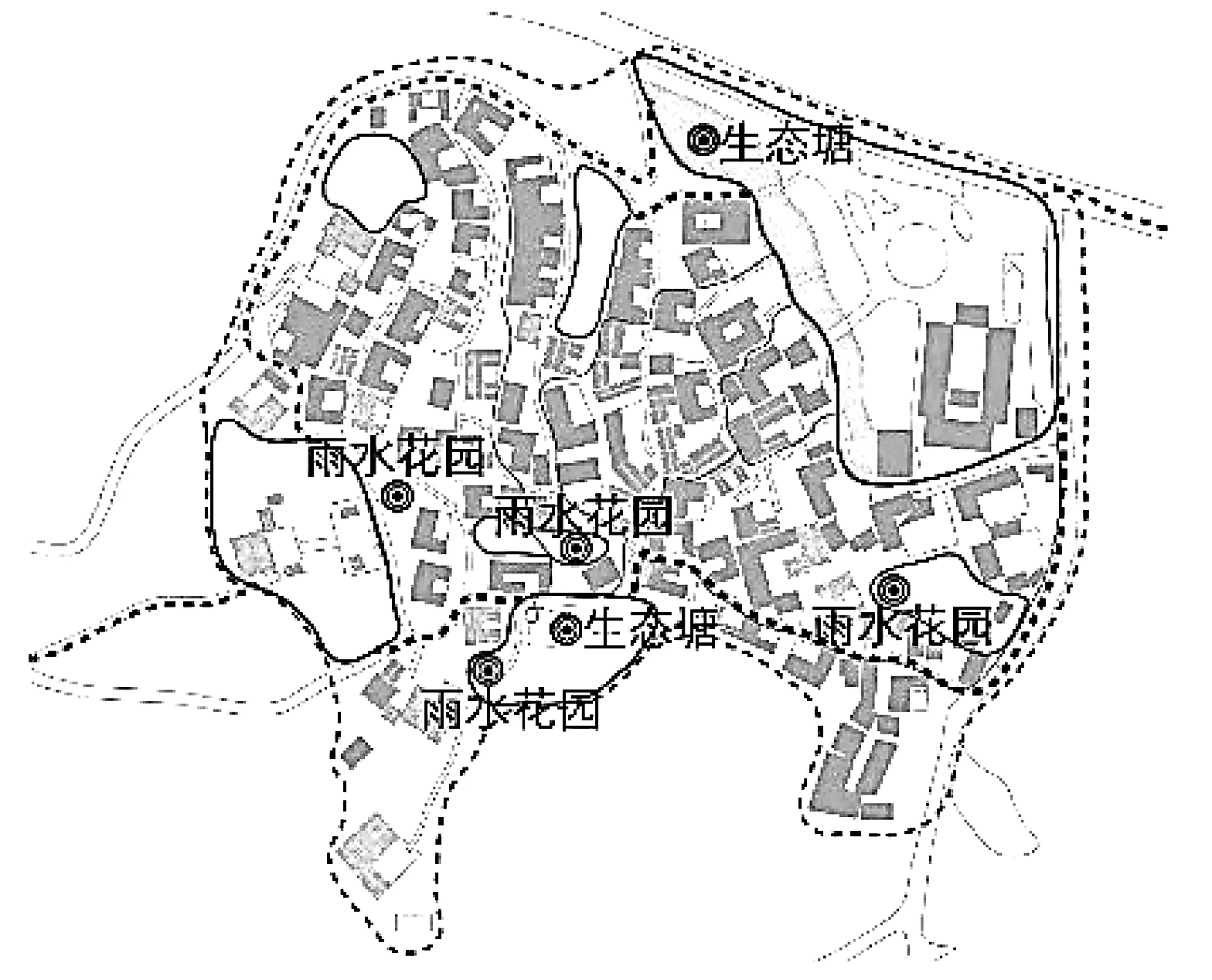

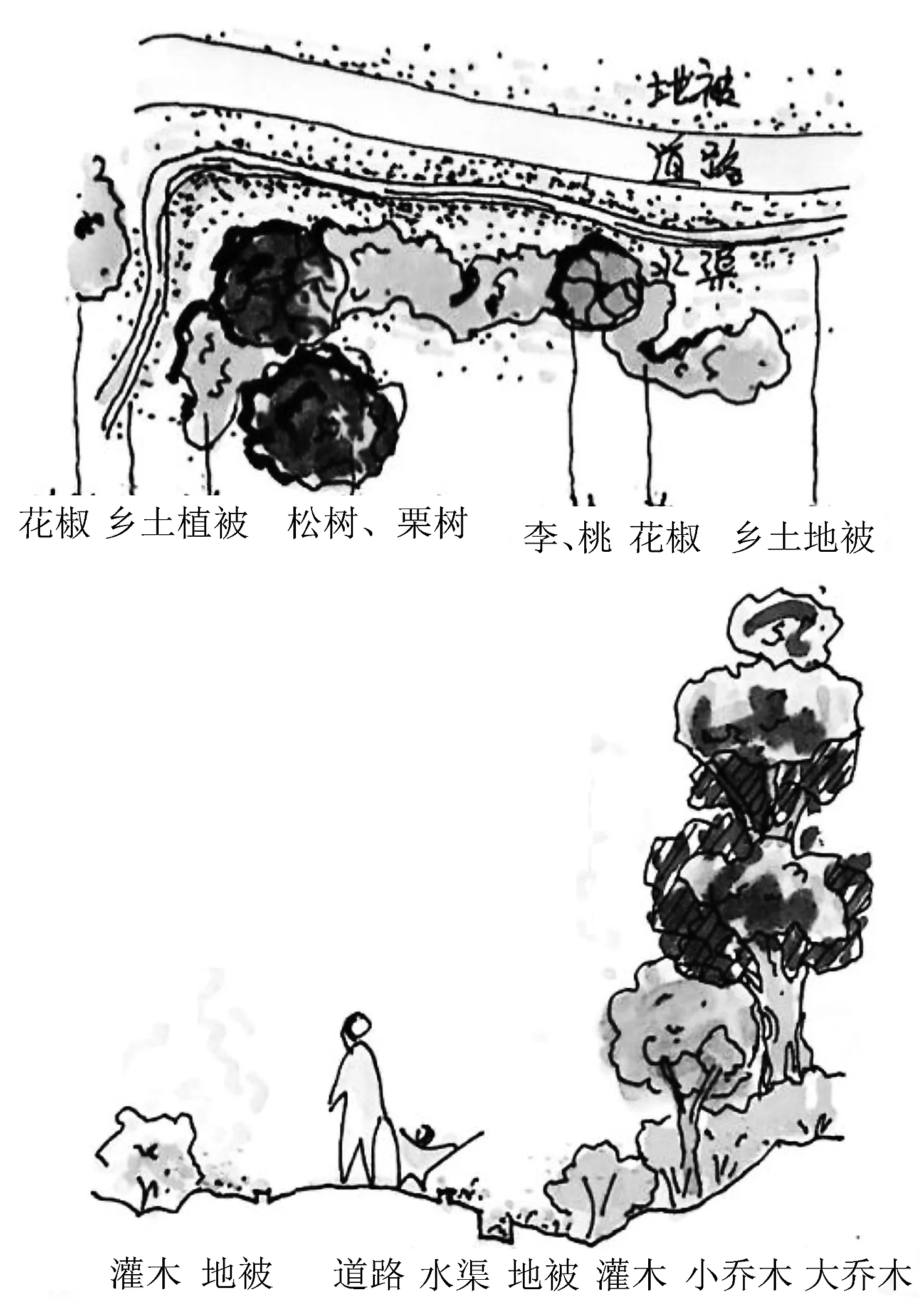

对路边水沟及小块低洼空地进行规划,设计小型“海绵体”和“雨水花园”,提高生态功能。将宅前屋后空地、冲沟、陡坎等空间利用起来,采用乡土植物绿化,对村内环境进行还原和提升,满足绿化美化功能。保留村中原有菜园,在加种果树,美化环境的同时回归传统村落的生活风貌,并获得一定经济效益。

3.2.3 中观绿色基础设施构成要素

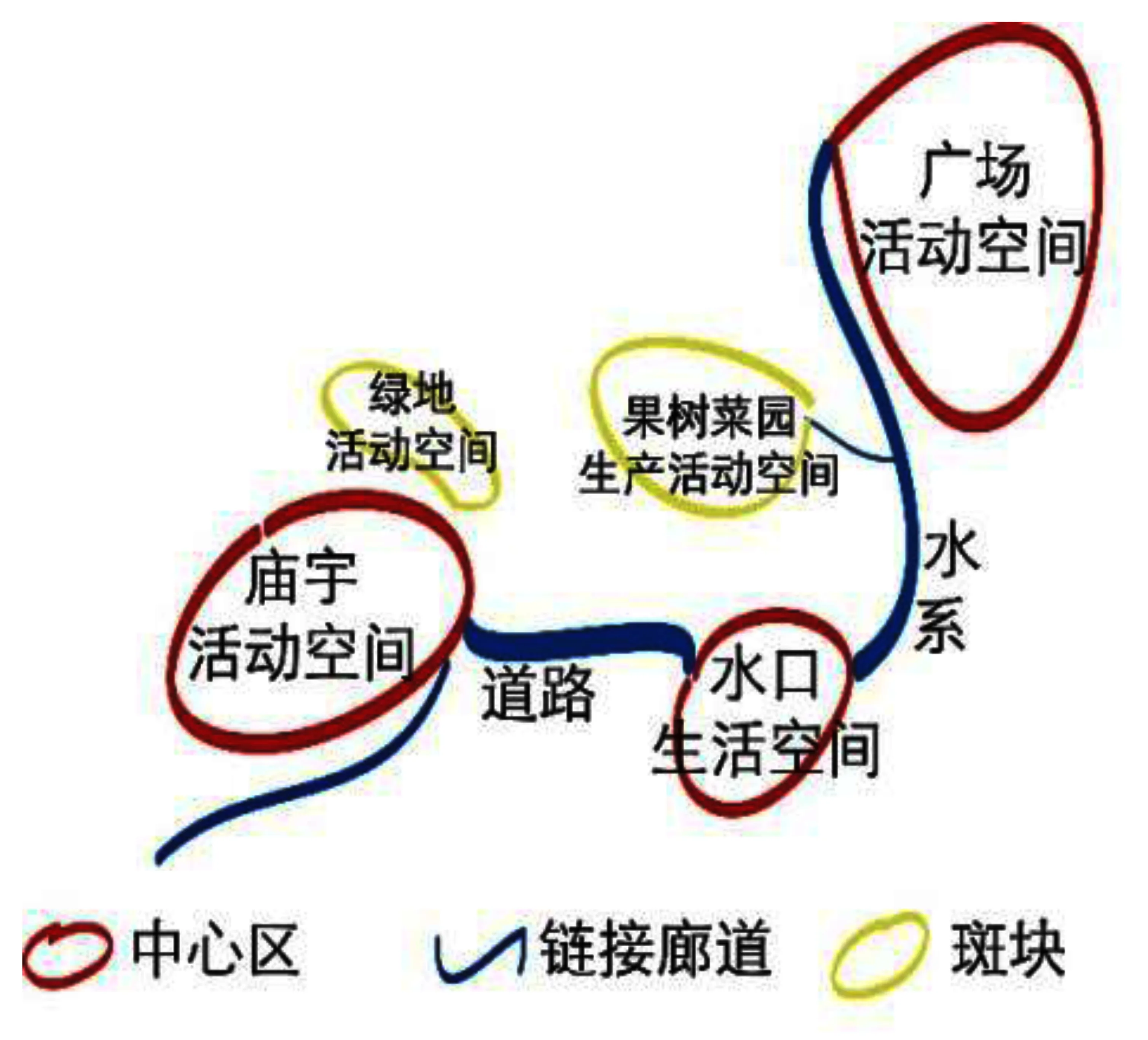

村前广场绿化,是中观绿色基础设施的中心区(Hubs);土主庙及周边山林作为村民活动主体,是另一个中心区(Hubs);村落水口作为第三个中心区(Hubs),并在其前方设计生态植物塘。雨水排水沟沿道路单侧布置,连接村中各处,道路作为廊道(Links)。村中小块零散绿地、果树、菜园的组团作为小型斑块穿插其中,丰富村落中观层面绿色基础设施。(图12)

图12 乐居村中观绿色基础设施构成要素Fig.12 Green infrastructure components in Dongju village

3.2.4 村庄中观绿色基础设施空间布局及设计

对村落内部水系统进行规划,沿用先人智慧运用排水沟、水塘等进行雨水收集,对生活废水进行收集,通过运用雨水花园、生态植物塘等生态手段净化(图13)。在村落景观上进行提升,对村落入口民族广场进行绿色基础设施及景观设计(图14),通过村庄特有的菜园、果树、食用植物等乡土植物进行村庄绿化美化,同时兼具一定的经济效益,发挥绿色基础设施的复合功能。

图13 乐居村雨水花园、生态塘布置Fig.13 Layout of rain garden and ecological pond Leju village

图14 乐居村村前广场设计平面示意Fig.14 Design plan of front square in Leju village

3.3 乐居村微观绿色基础设施设计3.3.1 微观绿色基础设施范围

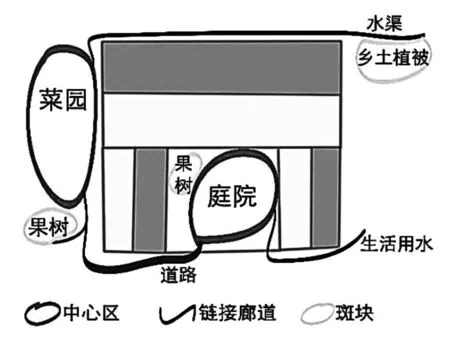

微观绿色基础设施范围是以户为单元的宅院内部空间和房前屋后空地(图15)。

图15 乐居村微观绿色基础设施范围Fig.15 Micro scope of green infrastructure in Leju village

3.3.2 微观绿色基础设施功能

微观绿色基础设施与村民生活紧密相关,除具备美化、休憩、生态外,还应兼具实用性,以满足村民生活所需。

3.3.3 微观绿色基础设施构成要素

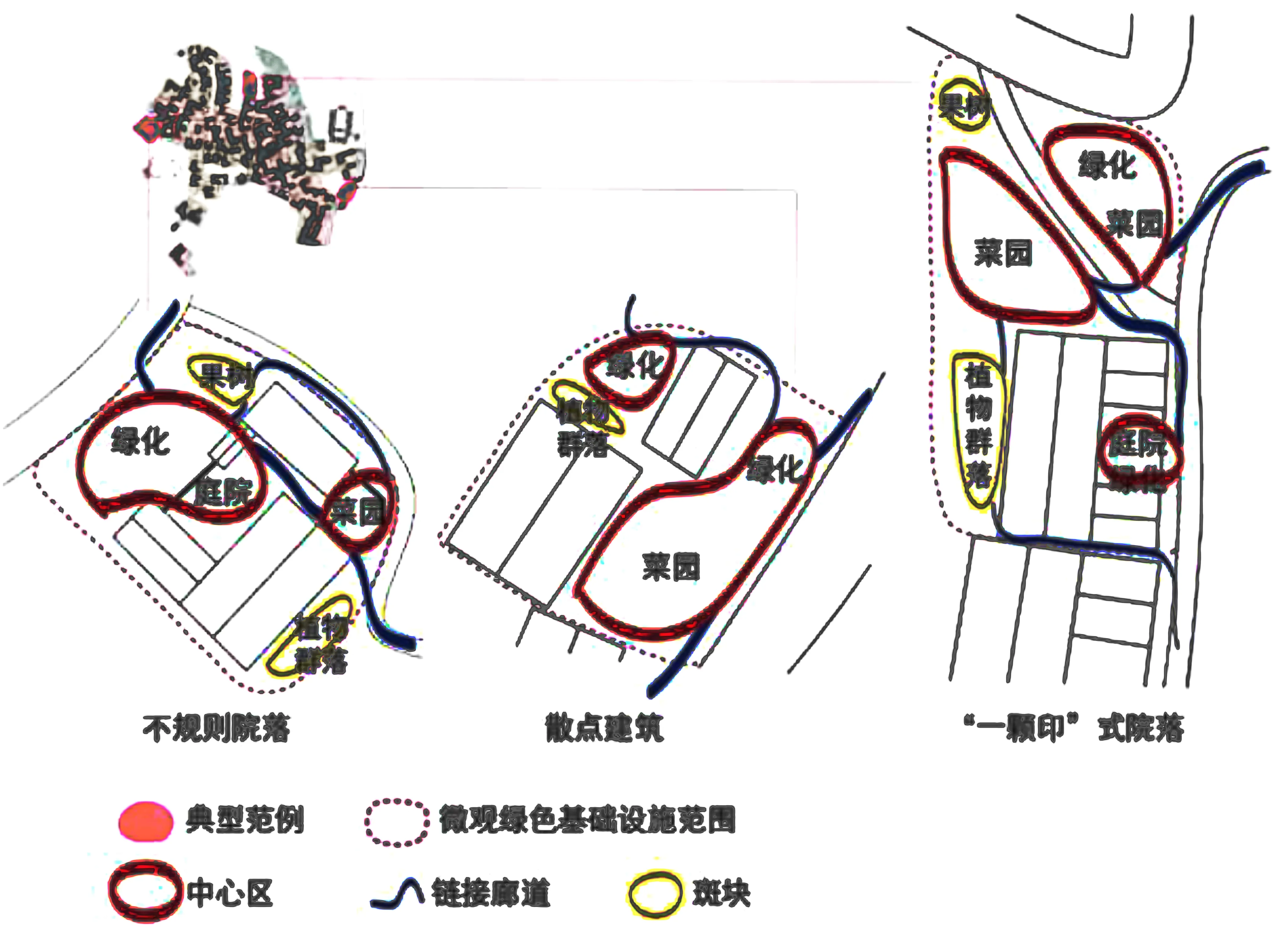

依照占地大小和生态功效,中心区(Hubs)为庭院及菜园;廊道(Links)为庭院内外走道;部分院落栽种的果树和一些乡土植物组团作为小型斑块(图16)。

图16 乐居村微观绿色基础设施构成要素Fig.16 Micro green infrastructure components in Leju village

庭院空间具备排水、纳阳、聚气和花木美化的需求,但同时作为人的密集活动场地,需设置休息和活动硬质铺地。在房前屋后配置植物,还要具有实用性。传统村寨中,满足自给自足生活所需,常常在宅旁辟出菜园。在宅前屋后的空地开辟菜园也是乐居村自古有之的习惯。另外在院中或路旁栽种乡土植物,不仅对村庄进行了绿化美化,果实成熟后村民也可食用,如柿树、李树、花椒等(图17)。

图17 植物群落配置图平面及立面Fig.17 Configuration diagram and fa?ade of plant community

3.3.4 庭院微观绿色基础设施空间布局

除了方正的“一颗印”, 乐居村中院落形式多样。不同的院落形式,庭院微观绿色基础设施的设计也有所不同(图18)。

图18 庭院微观绿色基础设施空间布局Fig.18 Micro green infrastructure space layout of Courtyard

“一颗印”式院落普遍所处地势平坦宽裕,周边会留有空余地块,庭院绿化和院落周边绿地、菜园作为中心区。庭院内植物就地取材,利用乡土树种。根据院落周边空地设菜园,种植青菜、生菜、豆角、洋芋等食用蔬菜,并进行适当绿化美化;在房前屋后或小片空地点缀柿树、李树、栗树、花椒等挂果植物,一些高差大、地形复杂区域利用村落原有乡土植物进行植物群落配置,进行环境绿化美化,作为小型斑块。

散点建筑多处于空间紧凑或地形复杂或村落边缘区域,没有每户清楚的院落分割,因地制宜发挥实用性是最主要的。组团建筑围合小场地,以最适宜的空地做菜园对其进行利用。其他区域进行绿化和植物群落景观建立。位于村落边缘的,将护寨河作为廊道。

不规则院落则多围合小菜园进来,中心区就是庭院及菜园,有些院外还有较大面积绿化区。宅前屋后点缀果树,地势陡峭或狭窄区则种植乡土植物。

4 结语

通过对乐居村宏观、中观、微观3个不同尺度、不同功能和不同构成要素的绿色基础设施规划,既保证了大尺度村落山水田园的生产、生活和生态的“三生”格局,同时,中观到村落公共空间蓝绿系统布局设计,微观到每家每户宅院宅旁绿地布局与设计,具有实际可操作性。另外,村落绿色基础设施对于我国城市近郊日渐加剧的“空心村”现象起到积极作用。村庄绿色基础设施使村庄人居环境得以提升,从而吸引人、留住人,逐步实现“美丽乡村”,非常值得推广。

村庄绿色基础设施规划,在宏观生态空间、中观生产空间和微观生活空间规划上需要统筹协调,景观与规划各专业协作可进一步完善和确立绿色基础设施的功能和作用。

[1] 张磊, 朱颜. 农村绿色基础设施对农村规划建设模式的影响[J]. 建筑与文化, 2010(7): 32-37.

[2] 张秋明. 绿色基础设施[J]. 国土资源情报, 2004 (7): 35-38.

[3] http://www.greeninfrastructure.eu/.

[4] http://www.sheltair.com

[5] 沈清基. 《 加拿大城市绿色基础设施导则》 评介及讨论[J]. 城市规划学刊, 2005 (5): 98-103.

[6] 吴晓敏. 国外绿色基础设施理论及其应用案例[C]//.中国风景园林学会2011年会论文集(下册).中国风景园林学会,2011:5.

[7] 李开然. 绿色基础设施: 概念、理论及实践[J]. 中国园林, 2009 (10): 88-90.

[8] 刘国鹏. 城市边缘区绿色基础设施研究[D]. 重庆:西南交通大学, 2014.

[9] 刘亚美, 何俊萍. 云南乐居村传统村落的保护和旅游发展策略[J]. 华中建筑, 2013, 31(5): 173-176.

[10] 詹姆斯, 刘波, 杭烨. 城市绿色基础设施中大规模草本植物群落种植设计与管理的生态途径[J]. 中国园林, 2013, 29(3): 16-26.

[11] 赵艳, 卞广萌. 绿色基础设施背景下的城市边缘区小型网络中心景观规划设计研究[J]. 艺术与设计(理论版), 2014 (8): 61-63.

[12] 吴晓敏. 英国绿色基础设施演进对我国城市绿地系统的启示[J]. 华中建筑, 2014, 32(8): 102-106.

[13] 高鑫, 秦桂芬, 秦莹. 空心村对土地健康影响的个案研究[J]. 云南农业大学学报 (社会科学), 2016, 10(6): 26-30.

[14] 张磊, 张靖, 季洁. 农村绿色基础设施研究之二:农村生活污水处理设施规划与建设[J]. 建筑与文化, 2010(8): 104-106.

[15] 刘文平. 基于景观服务的绿色基础设施规划与设计研究[D]. 北京:中国农业大学, 2014.

[16] 张云路, 李雄. 基于绿色基础设施构建的漠河北极村生态景观规划研究[J]. 中国园林, 2013, 29(9): 55-59.

Green Infrastructure Planning of Inner-Decaying Village in Suburban Areas of Yunnan: A Case Study on Leju Village

LI Tong1, WU Xiaomin2, WANG Yongsheng2, JIANG Yanbo1

( 1. School of Horticulture and Landscape,Yunnan Agricultural University,Kunming 650201,China; 2. School of Architectural Engineering,Yunnan Agricultural University,Kunming 650201,China)

With the increasing phenomenon of “Inner-decaying village” in suburban areas, the green infrastructure planning scheme is proposed to improve the ecological environment, production and living environment in village. Taking Leju, an ancient Yi ethnic village in Kunming as example, this study put forward the functions, components and spatial layout of green infrastructure respectively at a macro, meso and micro level, in order to provide references for establishing a village with multifunctional green infrastructure.

inner-decaying village; green infrastructure; Leju village; Yunnan

10.3969/j.issn.1671-3168.2017.01.032

2017-01-12.

李 彤( 1990-) ,女,陕西西安人,硕士研究生.主要从事园林景观规划设计研究.Email:1299027316@qq.com

吴晓敏( 1970-) ,女,湖北蕲春人,教授.主要从事城乡特色景观与新农村建设研究.Email:xmwu01@163.com

S731.7

A

1671-3168(2017)01-0143-08