健康保障托底:医疗救助制度建设的地方实践及未来展望

2017-04-24梁土坤

梁土坤

南开大学周恩来政府管理学院 天津 300071

健康保障托底:医疗救助制度建设的地方实践及未来展望

梁土坤

南开大学周恩来政府管理学院 天津 300071

本文结合某县的实际情况,从政策托底、城乡统筹、分类实施三个方面总结了医疗救助制度的发展特点。并从四个方面分析了医疗救助制度面临的现实挑战: 政策实施偏差,政策制定与实际情况矛盾重重;救助比例偏低,贫困程度及贫困脆弱性难以缓解;筹资渠道较窄,制度运行经济基础有待夯实;事后救助效率低,医疗救助内卷化问题依然严峻。并在此基础上,提出了进一步完善医疗救助制度的对策思考。

医疗救助; 社会救助; 托底性; 贫困脆弱性

2016年8月26日,中共中央政治局召开会议,审议通过“健康中国2030”规划纲要。明确指出,以完善健康保障作为健康中国建设的六大重点任务之一。[1]一直以来,医疗救助制度被认为是健康保障的“最后防线”。医疗救助制度的建立和发展,不但促进了我国医疗保障制度和健康保障制度的完善,也是保障困难群众享有基本医疗服务,保障公民生存权和健康权的重要方面。医疗救助制度是防止困难群众因病致贫和因病返贫的重要制度设计,是现代社会反贫困和贫困治理不可或缺的重要组成部分。而我国医疗救助制度的建设是以地方实践为基础的。基于此,本文将结合某县医疗救助制度的建设实践,分析其制度特点、实施效果和主要困境,并在此基础上,提出进一步完善我国医疗救助制度的对策思考,以期为完善医疗保障制度和健康保障制度建设提供参考。

1 文献述评及研究设计

1.1 文献回顾及简要述评

从1997年开始,有学者总结、归纳、分析了世界银行贷款“综合性妇幼卫生保健项目”特困人口医疗救助计划实施过程中的对象确定、费用控制等相关问题。[2]近年来,对医疗救助制度议题的研究主要包括三个方面:一是归纳、总结、分析国外医疗救助建设的相关经验及其对我国的启示。[3-4]二是从宏观层面来分析我国城乡医疗救助的相关内容,主要包括医疗救助制度的目标定位和覆盖率[5]、筹资水平及其地区不平等性[6]、财政支出的规模和结构[7]、医疗救助制度的运行模式及其问题[8]、医疗救助制度与医疗保险等相关制度的衔接问题等[9]。三是对农民工、儿童等特定群体的医疗救助问题展开相关研究[10-11]。此外,也有一些学者对某些地区医疗救助的现状、问题、模式等经验进行了分析。[12]

这些研究为了解医疗救助制度相关内容及进一步的深入研究提供了重要基础,仍存在两个方面的不足。一方面,对医疗救助制度属性的理论分析和主要特点等内容的分析较为欠缺,难以全面地反映我国医疗救助制度的本质及其作用。另一方面,在2014年的《社会救助暂行办法》出台后,多地对医疗救助制度进行了调整,关于这些地区的医疗救助制度建设的新经验的全面的、深入地研究较少。

1.2 研究内容及基本框架

① 资料及数据来源:本文所有涉及该县的资料及数据均来源于该县网站及根据网站资料整理和计算

本文选取陕西省某县作为分析对象,主要基于以下考虑:一是该县地处我国西部的陕西省,具有西部县城的一般特点,对我国其他县城,尤其是西部县城具有重要参考意义。二是该县经济经历了从贫困县到百强县的发展历程,其经济发展对社会政策的完善发挥了重要作用,从某一方面来看,可以展现经济发展和社会政策发展的相互关系。三是,目前该县医疗救助制度建设的实践走在我国医疗救助制度建设的前列,具有重要的代表性和借鉴意义。

对该县医疗救助制度相关内容的研究,主要包括三个方面:首先,通过对该县政策文本的对比分析,总结医疗救助制度的主要特点,揭示其制度属性。其次,通过对2014—2016年数据的汇总,简要总结该县医疗救助制度的实施概况及其对不同目标对象的保障情况。三是,借鉴社会政策评估的相关内容,从医疗救助制度的经济基础、政策制定、政策目标、救助方式四个方面来分析医疗救助制度面临的主要困境。

2 医疗救助制度的内容及其主要特点

2014年5月28日,该县颁布《某县城乡医疗救助实施细则》(2014),从救助内容、救助标准、救助原则等方面进一步完善了该县医疗救助制度。[1]其主要内容及制度特点体现在以下几个方面。

2.1 医疗救助政策的对象及内容

医疗救助的对象主要为各类困难群体,根据《某县城乡医疗救助实施细则》(2014)的相关规定,其医疗救助政策的对象主要包括四大类:城乡低保对象、农村五保对象、其他困难群体(包括重度残疾人、低收入家庭患者及老年人等)、重点优抚对象(不包括1~6级残疾军人、7~10级旧伤复发残疾军人)。

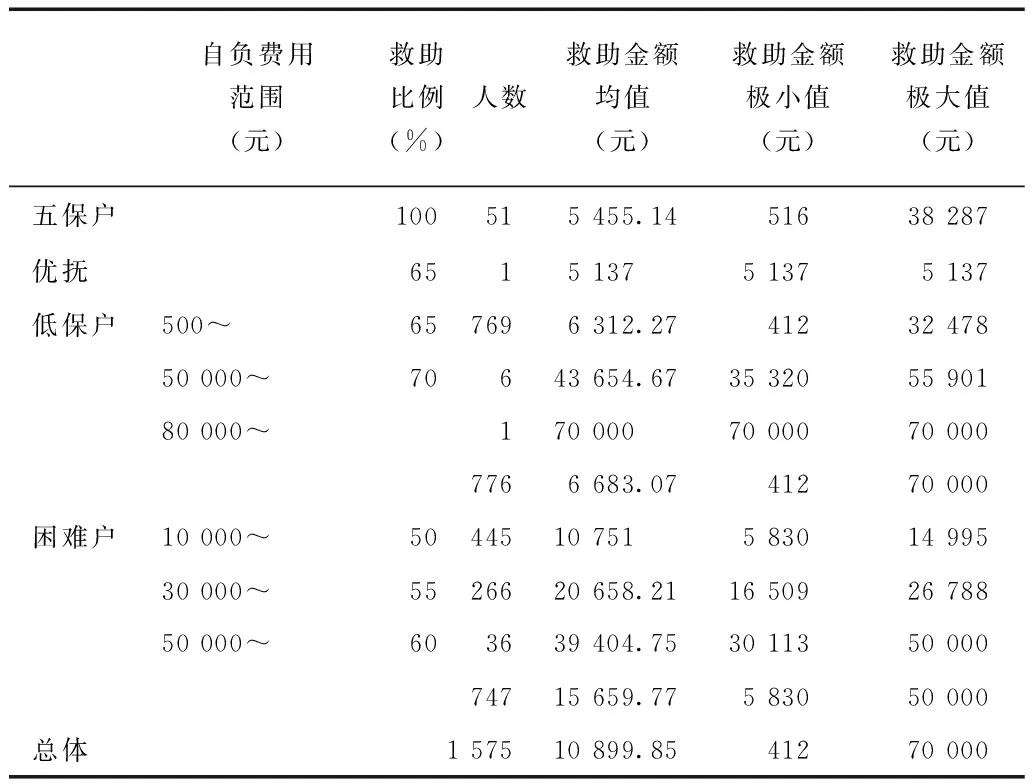

医疗救助的主要内容包括:(1)参合(参保)救助。对农村五保对象、农村最低生活保障对象参加该县城乡居民医疗保险、新农合等,个人所需缴纳的费用给予全额资助。(2)门诊救助(日常救助)。对患慢性病门诊治疗及服药的救助对象,给予定额费用救助,对重特大疾病门诊维持治疗的救助对象,参照住院救助的相关内容及其标准给予救助。(3)住院救助。对于城乡最低生活保障对象、其他困难群众、重点优抚对象(不含1~6级残疾),自付医疗费用在封顶线以内给予一定比例救助。而对于农村五保对象,自付医疗费用进行全额救助(表1)。

表1 某县医疗救助标准

2.2 医疗救助政策的主要特点

从我国医疗救助制度的实施情况来看,该县医疗救助制度的发展处于我国领先地位。该县医疗救助制度从无到有,再到不断完善经历了一个逐步发展的过程。与原有的医疗救助政策相比,该县现行的医疗救助制度呈现政策托底、城乡统筹、分类实施三大鲜明的特点。

2.2.1 政策托底:医疗救助制度的底线作用

相关专家指出,“托保障和改善民生的底”是“社会政策要托底”的主要任务之一。[13]而社会救助是民生托底的主要社会政策之一,医疗救助制度是其不可或缺的重要部分。因而,医疗救助制度具有鲜明的社会政策托底属性,具体体现在三个方面。

一是反贫困的政策托底。医疗救助制度的目标对象为困难群体,尤其以五保户和最低生活保障对象等贫困家庭为重点,其目的是保障城乡困难群众享有基本医疗服务,并减轻城乡困难家庭的医疗负担,以防止贫困家庭因病致贫程度加剧,同时防止其他困难家庭因病致贫、因病返贫现象的发生。从这个角度来看,医疗救助制度具有反贫困政策托底的重要作用。

二是医疗救助制度具有医疗保障体系的政策托底的属性。该县医疗保障制度是以城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险制度为基础,以城乡居民大病医疗保险制度为支持,以医疗救助制度为补充的医疗保障体系。医疗救助制度的实质是保障那些在城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病医疗保险制度报销后,医疗费用负担仍然较重的困难群众。医疗救助制度实际上是保障医疗保障体系的底线不破,是医疗保障体系“最后的防线”。

三是医疗救助制度具有健康保障制度和健康中国建设的政策托底性。医疗救助制度的本质属性是保障困难群众获得基本医疗服务,实际上是保障困难群众的健康受到危害时,能够具备必要条件使得其能够恢复健康。从这个角度来看,医疗救助制度是保障困难群众健康恢复和健康重建的托底性制度,其具有鲜明的健康保障制度和健康中国建设的政策托底性。

2.2.2 城乡统筹:医疗救助制度的整合趋势

城乡一体化一直是我国相关社会政策发展的努力目标和发展方向,《某县城乡医疗救助实施细则》也明确规定,遵循推进医疗救助城乡一体化的原则,实现全县医疗救助制度的城乡统筹。该县医疗救助制度的救助内容、救助标准、监督管理等相关内容不再按照城市和农村进行区分,只按照救助对象的类型进行划分。从实际情况来看,自该县新的医疗救助制度出台和实施后,从该县所公布的医疗救助数据和名单可以看到,只按照五保户、低保户、其他困难群众等划分类别。可见,该县医疗救助制度全面实现了城乡统筹。这也反映了我国医疗救助制度城乡统筹的制度整合趋势。

2.2.3 分类实施:医疗救助制度的保障原则

分类保障不同群体的医疗服务需求是医疗救助制度的重要原则,这也有利于减轻地方政府的财政负担和医疗救助经费的支出,有利于保障医疗救助制度的良性运行。该县医疗救助制度的实施细则明确规定了分类保障的办法,主要是按照困难群体进行分类。分类保障的具体内容主要体现在两个方面:救助对象上只对农村五保对象、农村最低生活保障对象实行参合(参保)救助。救助标准上根据五保户、最低生活保障对象和重点优抚对象、其他困难群体实行分类保障,其差异主要体现在起付线、救助比例、救助区间、封顶线。五保户所需自负费用实行全额报销,不设置起付线和封顶线。而其他困难群众的起付线为15 000元,远远高于最低生活保障对象;其封顶线则低于最低生活保障对象(每人每年累计救助金额不得超过70 000元);救助比例也相对较低,救助费用区间划分也不同。

3 医疗救助制度的实施效果

结合该县自2014年重新修订《该县城乡医疗救助实施细则》后的季度数据,对医疗救助制度的实施概况及相关效果进行分析。

3.1 基本概况:医疗救助的人数及额度

从该县公布的数据来看,每个季度均有困难群众获得医疗救助。自2014年第三季度至2016年第二季度共有1 575人获得医疗救助(表2)。

表2 该县医疗救助的人数

分类别来看,获得医疗救助的最低生活保障对象最多,为772人。其次是其他困难群众,为751人。而农村五保户获得医疗救助的人数最少,只有51人,这可能是与农村低保户总数相对较少有一定的关系。最低生活保障对象和其他困难群众获得医疗救助的人数相对较多一些,其中,获得医疗救助的其他困难群众的人数最多的是2014年第四季度,而最低生活保障对象获得医疗救助的人数最多的是2015年第四季度(表2)。

从救助额度来看,近两年8个季度该县医疗救助总额为1 716.7万元,每人的平均救助额度为10 899.85元。平均而言,每年医疗救助总额为858.35万元。个人获得的最低救助额度为412元,这是对农村五保户的全额救助;而个人获得医疗救助的最高额度为7万元。从各个季度来看,有3个季度均有其他困难群众获得最高封顶额5万元的医疗救助。而2014年第四季度有最低生活保障对象获得最高封顶额7万元的医疗救助(表3)。

表3 该县医疗救助的额度

3.2 重点保障:五保户和低保户的救助状况

农村五保户、城乡最低生活保障对象为医疗救助制度的重点保障对象,其获得救助的情况直接影响制度的实施效果。在2014年第3季度至2016年第2季度共有51名获得医疗救助的农村低保户,其获得的救助平均金额为5 455.14元,获得的最小救助金额为516元,最大救助金额为38 287元。所需医疗救助的农村五保户所需的自负费用全部获得救助,该县医疗救助制度全面、充分地保障了农村五保户获得所需医疗服务(表4)。

在此期间,776名城乡低保户获得医疗救助的平均金额为6 683.07元。其中,有1人获得封顶线7万元的医疗救助。对于在居民基本医疗保险报销及大病医疗保险赔付后,根据所需自负的医疗费用的额度,按不同的比例实施医疗救助(表4)。由此可见,城乡最低生活保障对象在居民基本医疗保险报销及大病医疗保险赔付后,其剩余所需负担的医疗费用获得了大部分的医疗救助,大大减轻了其医疗负担,医疗救助制度对于保障城乡最低生活保障对象获得基本医疗服务发挥了重要作用。

表4 分类别的医疗救助实施状况

3.3 困难缓解:其他困难群众的补充救助

在2014年第3季度至2016年第2季度,在747名获得医疗救助的其他困难群众中,获得的平均医疗救助额度为15 659.77元。其中,有8人获得了封顶线5万元的最高医疗救助额。在居民基本医疗保险报销及大病医疗保险赔付后,根据其所需自负的医疗费用额度,按照不同的比例实施医疗救助(表4)。由此可见,两年中符合条件的其他困难群众获得部分医疗费用的实际救助。医疗救助制度减轻了其他困难群众的医疗负担,对保障其获得所需的医疗服务发挥了重要作用。

4 医疗救助政策面临的主要问题

4.1 筹资渠道较窄:制度运行经济基础有待夯实

充足的经费保障和坚实的制度经济基础是医疗救助制度有效运行和完善发展的基本前提和必要条件。根据《某县城乡医疗救助实施细则》(2014),医疗救助制度的资金来源包括上级政府补助资金、城乡医疗救助专户的利息收入、社会捐赠资金和县人民政府财政列支资金(每年的缺口资金)四个方面。而相关研究显示,中央财政承担了医疗救助的主要筹资责任,省、市、县三级地方财政也发挥了重要的作用。但是,医疗救助制度的人均财政支出水平依然较低。其主要资金来源依然是各级财政补助,渠道较为单一。[7]

从该县的实际筹资情况来看,近年来其医疗救助制度绝大部分资金依然是财政补助,医疗救助的专户利息收入几乎可以忽略不计。很少有社会捐赠收入,即社会组织等社会力量在医疗救助制度筹资等方面所发挥的作用极为有限。现实中这种单一的筹资渠道使得医疗救助制度的运行和发展面临较大的经济压力。同时,这种单一的筹资模式也给各级财政带来较大压力,尤其是一些贫困地区的县级政府面临的财政压力更大。甚至,由于财政困难,一些贫困地区的医疗救助制度名存实亡。由此可见,医疗救助制度的筹资渠道较窄,不利于其有效运行和进一步完善发展,医疗救助制度运行和完善的经济基础有待进一步强化。

4.2 政策实施偏差:政策制定与实际情况矛盾重重

依法治国是我国的基本治国方略。然而,经过调查发现,该县实际施行的医疗救助制度与其所制定的《某县城乡医疗救助实施细则》(2014)不符,则医疗救助制度存在政策实施偏差现象。其主要体现在救助标准中的两个方面。一方面,农村低保户和城乡最低生活保障对象的医疗救助范围的起付线的实际执行情况比政策规定低,如其他困难群众的实际起付线为10 000元,低于政策规定的15 000元。另一方面,实际执行的农村低保户的医疗救助比例比政策规定的高。例如,自负费用在500~50 000元之间的医疗救助比例由政策规定的60%提高至实际执行的65%。实践中执行的医疗救助标准比政策规定的标准高,更大程度上增加了困难家庭的医疗负担。

但从另一个角度看,现实中执行的政策标准与最新制定的政策不符,则所制定的政策与现实情况存在矛盾,使得医疗救助制度出现政策实施偏差现象。这说明了政策制定的过程存在问题,导致所制定的政策甚至脱离现实情况。究其原因,这主要是由于政策制定者不了解困难家庭的人口结构和主要特点、医疗服务的具体需求、医疗费用的额度及其涨幅等现实情况。因此,必须采取相应的措施,促进政策制定者充分了解医疗救助政策制定的各种条件和影响因素,增进政策与实际情况的契合性。同时,也降低政策制定的成本及其资源浪费情况等。

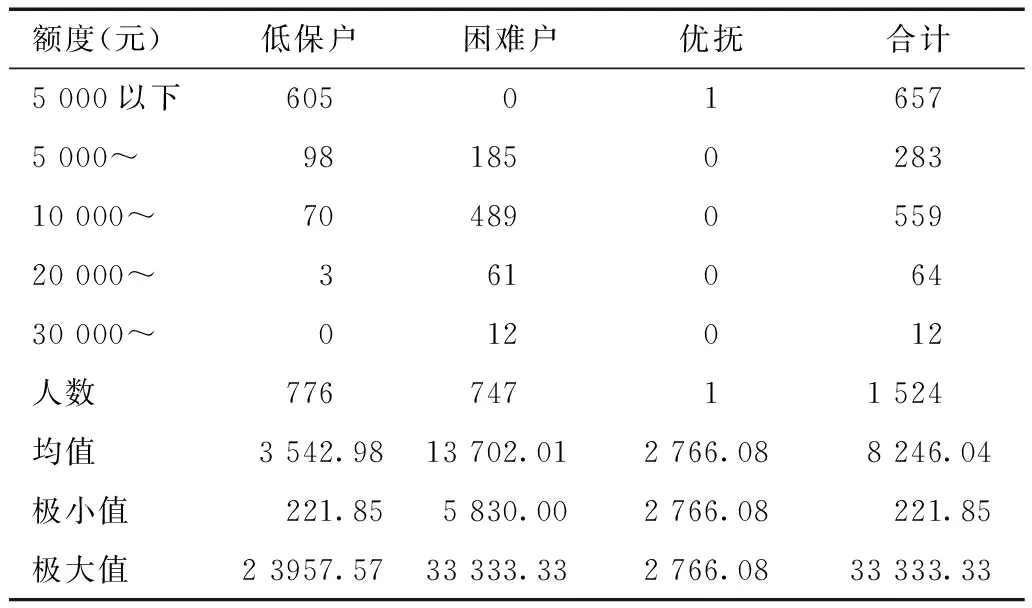

4.3 救助比例偏低:医疗救助制度的政策目标难以实现

尽管医疗救助制度大大减轻了部分困难群众的医疗负担,但分析发现,由于医疗救助标准相对较低,在获得医疗救助后部分困难群众的医疗负担仍然较大。具体而言,有635人在获得医疗救助后,其自己所需负担的费用依然超过10 000元,占获得医疗救助总人数的40.32%。而且,分别有64人、12人所需负担的费用在20 000~30 000元之间和超过30 000元。对这些困难家庭而言,医疗负担所带来的经济压力依然较大。这容易导致困难家庭因医疗负担激增而陷入“支出型贫困”。[14]而且,由于救助标准过低,也难以发挥其缓解困难家庭贫困脆弱性的作用。

表5 获得医疗救助群众的费用负担情况

就城乡最低生活保障对象而言,有251人在获得医疗救助后,自己所需负担的费用超过3 200元。这个金额超过了该县最低生活保障制度每年的最高额度3 120元(该县最低生活保障制度额度分为5等,分别为每月180元、200元、220元、240元和260元)。则最低生活保障制度的作用被医疗救助负担所抵消。而且,其中分别有98、70、3人的自负医疗费用分别在5 000~10 000元、10 000~20 000元、超过20 000元,其医疗负担相对较重。由此可见,由于医疗救助标准相对较低,致使部分贫困家庭医疗负担过重,使得这些贫困家庭贫困程度恶化,甚至向极度贫困化方向发展。可见,医疗救助制度作为医疗保障制度的“最后一道防线”,现实中仍然未能杜绝因病致贫、因病返贫现象的发生,其作为社会政策托底、医疗保障制度托底、民生托底、反贫困托底的作用未能充分发挥。

4.4 事后救助模式效率低:医疗救助内卷化问题依然严峻

该县较早前就尝试实施“一站式”的医疗救助即时结算办法,出台了《某县城乡医疗救助“一站式”即时结算服务暂行办法(试行)》(2013年)。“一站式”即时结算是指,符合条件的医疗救助对象,通过其所居住定点医院的专门医疗救助结算窗口,出院时按规定直接给予医疗救助的服务方式。该结算方式对于简化医疗救助服务程序、提高医疗救助的有效性、缓解困难群众的医疗负担、提高困难群众的医疗服务可及性等方面发挥了重要作用。但是,根据《某县城乡医疗救助实施细则》(2014),该“一站式”医疗救助服务模式却有其准入条件。即必须具备两个条件,一是在定点医院住院,二是服务对象为农村五保户、城乡最低生活保障对象及重点优抚对象。其他困难群体则被排斥在“一站式”服务模式之外,即使其在定点医院就医,也只能按照“非定点医院”程序申请医疗救助。按照先垫付费用,出院后向乡镇人民政府提出申请,县人民政府审批的程序办理医疗救助,其实际上是事后救助。

但是,就该县的实际情况来看,其他困难群众人数占获得医疗救助人员总数的比例为47.68%。可见,其他困难家庭申请医疗救助的人数和比例均较高。同时,其所需先行垫付的金额也相当高。这种事后救助方式使得其他困难群体面临巨大的医疗负担和经济压力。而且,事后救助方式在实现应保尽保方面的效果、提高医疗服务可及性等方面都比事前救助差。事后救助方式也可能使困难群众因无力垫支巨额医疗费用而不能进入救助范围,降低了医疗服务的可及性,并且导致报销金额和比例具有不可确定性。[15]而且,事后救助的申请及操作方式较为复杂和繁琐,耗时也较长,该县以季度为周期进行集中审核。相关学者认为,医疗救助制度操作规程的日趋严格化、复杂化、繁琐化,是“福利内卷化”的重要表现之一。[16]从这个角度来看,现实中医疗救助制度内卷化的问题依然较为严重,这不利于其他困难群体医疗服务可及性以及医疗救助制度实施效果的提高。

5 完善医疗救助制度的对策思考

5.1 多方拓宽筹资渠道,夯实制度运行经济基础

以政府补贴为主的医疗救助制度筹资方式,不但使得政府财政负担较大,也会受到地方政府财政状况的影响,不利于医疗救助制度的长远发展,所以,必须拓宽其筹资渠道。有条件的地方可以筹集资金,设立专门的医疗救助资金账户,保证医疗救助制度的实施不中断。全面建立社会力量参与医疗救助服务的机制,对其服务内容、参与方式等进行具体规定。充分发挥基金会、社会组织、人民团体等社会力量链接社会资源的优势,拓宽医疗救助制度的资金筹集渠道,吸纳更多的社会资金投入到医疗救助制度的建设中来,为医疗救助制度建立更加坚实的经济基础和经费保障,保障医疗救助制度的不断完善和可持续发展等。

5.2 健全政策制定机制,提高制度的可操作性

出现政策实施偏离的现象,甚至政策脱离实际的情况等,说明制度制定过程中出现了问题,因此,必须完善医疗救助制度制定机制,提高制度的可操作性及其实施效果。可以完善专家参与机制、群众参与机制以完善政策制定机制。一方面,可以通过项目制形式将医疗救助制度的前期调查及制度参考稿等内容委托给相关专家,同时,邀请专家学者参与医疗救助制度制定的全过程,包括制度初稿起草、讨论稿讨论、修改稿审核、终稿商榷等各个方面,促进专家参与医疗救助制度。

另一方面,医疗救助制度主要是为困难群众服务的,而在政策制度过程中,困难群众的参与情况,很大程度影响了医疗救助制度制定的有效性及制度实施效果。可以考虑在医疗救助制度制定过程的前期,对各类困难群众开展深入调查,提高其参与积极性,深入了解其医疗服务的具体需求等。同时在制度初稿完成后,可以通过讨论会等方式,邀请困难群众参与讨论,特别就医疗救助的申请程序、救助标准、救助内容等方面发表意见,并结合各种建议再对医疗救助制度的相关内容进行修改,最后再完成制度终稿,以提高制度的有效性和实用性等。

5.3 适当提高救助标准,增进医疗服务可及性

医疗救助标准较低,限制了困难家庭医疗服务可及性的提高,也不利于缓解困难家庭的贫困程度和贫困脆弱性,因此,必须合理提高医疗救助标准。主要包括三个方面。

一是降低其他困难群众的起付线,可以考虑由政策规定的15 000元,降低至5 000元,甚至3 000元,以扩大困难群众的覆盖范围,使医疗救助制度惠及更多的困难家庭。

二是合理缩小救助标准中的范围分段额度。可以考虑以10 000元为间隔,进行报销范围的额度划分。并且制定更高的递进救助比例,例如,就其他困难户,以5 000为起付线,10 000元为间隔,最低救助比例为70%,然后,每一个间隔范围以2%的比例递增等。尽管这样会增加医疗救助的工作量,但是,有利于减轻困难家庭的医疗负担,尤其是费用负担较重的困难家庭。

三是提高封顶线甚至完全取消封顶线,可以考虑将对于最低生活保障对象的封顶线提高至10万,而其他困难家庭的救助封顶线提高至8万元。有条件的地方政府可以考虑取消医疗救助的封顶线,以减轻医疗费用负担较大的困难家庭的经济负担,防止其因病致贫,提高其医疗服务可及性。

5.4 完善救助服务模式,减轻内卷化问题的后果

复杂的、繁琐的医疗救助服务操作方式,不利于困难群众及时获得相应救助,导致医疗救助内卷化问题等,因此,必须完善医疗救助的服务模式。而该县“一站式”医疗救助服务模式具有简便快捷等特点,而且,其属于事中救助方式,不需要困难家庭先行垫付巨大的费用。可以考虑将该“一站式”医疗救助服务模式的覆盖范围由农村低保户、城乡低保户等扩大到登记在册的低收入家庭等。同时,增加定点医院的数量,以便于困难家庭就近就医,以及提高医疗救助服务提供的便利性等。同时,可以简化事后救助的操作程序,并缩短县级民政部门的审核周期,提高医疗救助工作的效率和速度,从而降低医疗救助制度内卷化所带来的问题,提高困难家庭医疗服务的可及性等。

6 局限性

由于数据的可获得性等原因,本文未能将该县医疗救助制度建设的实践与其他省市进行比较,也未能从纵向角度对该县医疗救助制度的发展历程进行更加详细和深入的分析,致使文章深度有所欠缺,期待未来能够进行更加深入的研究。

[1] 编辑部.审议“健康中国2030”规划纲要[N].人民日报,2016-08-27.

[2] 韩孟杰,蔡琳娜,刘培龙,等.特困人口医疗救助有关管理问题探讨[J].中国妇幼保健,1997(6): 42-43,59.

[3] 杨玲,刘远立.美国医疗救助制度及其启示[J].武汉大学学报: 哲学社会科学版,2010(5): 698-704.

[4] 顾昕.泰国的医疗救助制度及其对我国的启示[J].中国行政管理,2006(7): 73-77.

[5] 白晨,顾昕.中国农村医疗救助的目标定位与覆盖率研究[J].中国行政管理,2015(9): 109-114.

[6] 高梦滔,顾昕.城市医疗救助筹资与给付水平的地区不平等性[J].南京大学学报,2007(3): 34-41.

[7] 孙菊,秦瑶.医疗救助财政支出实证分析: 规模、结构与地区差异[J].中国卫生经济,2014,33(11): 18-21.

[8] 陈斌,董云萍,龚勋,等 我国医疗救助制度的运行机制研究[J].中国卫生经济,2011,30(6): 24-26.

[9] 任丽明,刘俊荣.城市医疗救助与城镇居民基本医疗保险制度相衔接模式的分析及建议——以广州市为例[J].中国卫生事业管理,2010(8): 525-528.

[10] 陈信勇,金向英.农民工医疗救助研究[J].浙江大学学报: 人文社会科学版,2006(6): 128-135.

[11] 栾文敬,童玉林,胡宏伟.我国儿童医疗救助政策回顾与评析[J].中国卫生经济,2012,31(9): 16-18

[12] 王希隆,贾毅.东乡族自治县农村医疗救助问题研究[J].西北民族大学学报: 哲学社会科学版,2012(2): 143-148.

[13] 关信平.论当前我国社会政策托底的主要任务和实践方略[J].国家行政学院学报,2016(3): 50-55.

[14] 成海军.当前我国医疗救助中的重点和难点问题研究[J].学习与实践,2015(8): 84-92.

[15] 杨立雄.我国医疗救助管理制度改革探析[J].学术研究,2012(12): 6-9.

[16] 张银,唐斌尧.发展型城市医疗救助制度的建构问题思考[J].学习与实践,2011(7): 105-111.

(编辑 薛云)

Health security underpinning:Local practice and future prospect of medical assistance system construction

LIANGTu-kun

ZhouEnlaiSchoolofGovernment,NankaiUniversity,Tianjin300071,China

The medical assistance system is the last line of defense of the medical security system.Based on the actual situation of a county,this paper summarizes the development characteristics of medical assistance system from three aspects of policy support,urban and rural integration,and classification and implementation.The health security system underpinning policy plays an important role in increasing the accessibility of medical services to the vulnerable people,providing the necessary conditions for their health recovery,reducing the medical burden of their families,and alleviating the vulnerability to poverty.This research discovered that there are four major problems that are affecting the medical assistance system such as policy implementation deviation,lower proportion of assistance and relief,narrow financing channel,and the poverty level and vulnerability are difficult to alleviate.In view of this,this paper puts forward the countermeasures such as strengthening the economic basis of the system to further improve the medical assistance system.

Medical assistance; Social assistance; Underpinning; Poverty vulnerability

国家社会科学基金重点项目(11ASH009)

梁土坤,男(1983年—),博士研究生,主要研究方向为人口社会学。E-mail: liangtuk@126.com

R197

A

10.3969/j.issn.1674-2982.2017.03.009

2016-10-19

2016-12-18