东海渔俗文化的奇葩*

——浙东渔歌初探

2017-04-22陈辉

陈 辉

(台州学院 艺术学院,台州 318000)

东海渔俗文化的奇葩*

——浙东渔歌初探

陈 辉

(台州学院 艺术学院,台州 318000)

渔歌是传统农耕渔猎文化的重要组成部分。以舟山渔场为代表的浙东海域,是全国渔业生产的重要基地,在此基础上产生的浙东渔歌也便成了浙江民歌的璀璨明珠,散落在浙江沿海各地。渔歌既是渔民口中的铿锵号子,也是他们日常生活中消遣的小调。渔歌的题材离不开渔业生产和渔民生活的内容,体裁多样、形态各异的浙东渔歌,生动地体现了地域特色的渔俗文化。

浙东渔歌;渔俗文化

浙东渔歌是中国渔歌的一个支系,也是吴歌的一个支系,更是浙江民歌不可或缺的组成部分,它与浙东地域环境、人文历史、社会发展、生产方式、民风民俗、宗教信仰、语言文化、艺术形态有着密切的联系。浙东渔歌在长期的发展过程中,产生了具有浙东地域风格、适应海上渔业生产方式的各种不同类型的渔歌。这些渔歌通过海上渔业生产、贸易等多种渠道传播,以舟山渔场为中心向整个东南沿海辐射,并在一定程度上影响着苏、沪、闽等东南沿海地区,播及辽阔的东海海域。

渔歌也和其他种类的民歌一样,受当地群众的劳动方式、生活习惯和文化传统,及外来因素的影响而形成,与当地的民间音乐有着不可分割的血缘关系。从音乐形态上来说,渔歌的体裁并非只有号子一种,也有山歌类渔歌、小调类渔歌等不同类型。

若按题材划分,可以将浙东渔歌分为劳动类渔歌、生活类渔歌。劳动类渔歌中,根据劳动方式和渔船作业工种、工序的不同,可分为吊水号子、起锚号子、起钻号子、起篷号子、拔篷号子、撑篙号子、摇橹号子、溜网号子、拉网号子、抬网号子、宕勾号子、挑舱号子、拔船号子等。渔民的生活并非只有单调的海上捕捞活动,渔民在日常生活中同样需要歌声来消遣娱乐、排忧解闷、表达思想感情。如果说劳动类渔歌直接产生于海上捕捞作业,其实用性功能大于表现性功能,那么,生活类渔歌则具有表现性功能和娱乐性功能,是渔民生活和渔区民俗的生动反映。生活类渔歌的题材丰富多彩,大致包括:叹苦歌、思夫歌、控诉歌、讽刺歌、祈祷歌、心愿歌、歌颂歌、气象歌、环境歌、渔谚歌、爱情歌、婚礼歌、祝酒歌、哭丧歌、灯调、渔鼓调、儿歌、叫卖调等。

浙东沿海行政区划分布密集,渔区、渔场、渔村、渔岛、渔港星罗棋布,渔业人口众多。各地渔区方言不同,渔歌丰富多彩。若按区域划分,可以将浙东渔歌分为岱山渔歌、嵊泗渔歌、定海渔歌、普陀渔歌、镇海渔歌、象山渔歌、宁海渔歌、三门渔歌、临海渔歌、椒江渔歌、温岭渔歌、玉环渔歌、乐清渔歌、瓯海渔歌、洞头渔歌、平阳渔歌、瑞安渔歌、苍南渔歌等。但渔歌的地域性不是绝对的,譬如舟山群岛一带的渔歌,往往“南腔北调”丰富多彩。这是因为舟山渔场每当渔汛旺季时成了渔船的集散地,北起辽、鲁、苏,南至闽、粤、台等省各路渔船蜂拥而至,聚集于舟山洋面。其间,船上渔民或为海产品交易,或为修船避风,或为补充食物淡水,都要进港停泊,与当地群众进行各方面的交往,其中包括民歌的交流。由于民歌的流传变异性大,“往往因时而变,因地而迁,因情而异,因人而殊,即兴发挥,衍变派生,千变万化,层出不穷”[1]。正因为渔民频繁的海上往来、人口迁徙和文化交流,浙东各地的渔歌存在着异地同曲、异地繁殖、一曲多用的现象。

若按渔歌的具体内容划分,有“反映海上远洋生产的《渔民号子》,反映近海生产的《钓带鱼》,反映海涂养殖的《捉涂郎》,反映内河生产的《渔翁叹江经》等;还有反映旧社会渔霸盘剥的《黑秤手》,反映新社会渔家幸福生活的《渔家乐》,反映渔民团结的《招宝山外渔歌》,反映渔霸纠众斗殴的《打头阵》,以及反映渔妇愁苦的《思念夫君》,反映传授渔业知识的儿歌《老实头》等,无一不是与渔民的现实生活、思想感情息息相连的”[1]199。渔歌反映了渔民生产生活的方方面面,是渔民思想感情的真实写照。将渔歌按体裁、题材及音乐风格进行分类,是渔歌研究的第一步。

一、按体裁分类

按照汉族民歌的体裁分类,一般将民歌分为号子、山歌、小调三大类。同样,浙东渔歌也有号子类渔歌、山歌类渔歌、小调类渔歌三种类型。

(一)号子类渔歌

号子产生于生产劳动而又能动地为生产劳动服务,是生产劳动的有机组成部分。它的音乐具有简明、直接的表现特点和坚实有力、粗犷豪放的性格特征,其音乐节奏和劳动节奏紧相吻合,朴实地表现着劳动者的思想感情和精神面貌。[2]号子是民歌中产生最早、历史最悠久的艺术品种。由于劳动号子是口头流传的民间艺术,它的起源因无史书记载而无从查考,但船渔号子一定是在水上舟楫作业、捕捞活动中产生的,自从人类有渔业生产以来,特别是讲究分工合作的集体性海上捕捞作业,号子起着组织劳动、指挥劳动、鼓舞劳动、振作精神、统一行动的作用。浙江有漫长的海岸线和发达的海洋渔业,渔民在劳动中所唱的号子,也就成为这一地区的一个重要的民歌体裁。由于渔民的生产劳动主要是海上渔船作业,因此,各种各样的船渔号子是渔歌的主要体裁。

舟山群岛海域是我国主要水产基地,也是世界四大渔场之一。旧时我国渔业生产落后,没有机械、渔轮,只有木制帆船,所有作业,都要手工操作,劳动强度大,为在劳动过程中统一步调、加油鼓劲、减轻疲劳,因而产生了渔民号子。渔民号子依劳动形式和捕鱼工序可分为起锚、拔篷、摇橹、打水篙、拉网、起网、起水、挑舱、宕勾、抬网、拔船、吊水、起钻、打桩等许多类;又因不同的劳动节奏、劳动强度而在演唱的领和周期、节奏形态、音调风格方面形成差异,同一工种的号子也有各自不同的表现形态。舟山渔民号子还有重号、轻号之分。重号即“大号”,轻号即“小号”,这是由渔船上的劳动强度决定的。台州的渔工号子还有“短号”、“长号”之分,这也是根据劳动节奏需要所产生的。

如《起锚号子》,用于渔船起航拔锚时所唱的号子,开船刚起锚时,由于锚索松而省力,可唱“小号”;待锚索拉紧时,由于锚钩陷于海底淤泥中,再加海水的压力以及锚索本身的重量,使得起锚很费力,这时拔锚的渔民就要接唱“大号”。当锚拔到离海面七八米深的海水中时,由于海水压力的逐渐减少,劳力减轻,则又改唱“小号”。[3]“大号”与“小号”相比,无论音高、旋律进行的幅度、强度、速度,都有明显不同。

谱例1

谱例2

号子音乐的基本表现方法和典型的音乐性格特征,是由它所产生的生活基础的特征所决定的,它是一定劳动条件在音乐中的集中体现。生产劳动给编唱者所提供的条件、劳动的环境、劳动的方式、劳动的强度、劳动者的精神状态,以及这些条件、环境、方式等对号子所提出的功用要求,都对号子的音乐表现和音乐的基本性格有重要的影响。[2]42渔民号子实用性较强,节奏与劳动紧密结合,音乐材料有规则地重复使用,演唱形式多为一领众和。其音乐表现手法直截了当、简明质朴,音乐性格热情、粗犷、果断、有力。

(二)山歌类渔歌

山歌与号子的明显区别是,山歌与劳动节奏结合不是很紧密,实用性不是太强,所表现的内容比号子广泛,大多表现社会性和生活性的题材,以抒发感情为主。音乐表现上的直畅性、自由性和单纯性是山歌体裁最本质的特征。山歌在音乐上的基本特征是:旋法的上扬,时值的宽长和节奏的自由。

我国山歌分布甚广,流传在北方地区的山歌主要有信天游、爬山调、山曲、花儿等。南方山歌大多没有集中的歌种,但各地的山歌各具特色,人们常以地名称之,如江浙山歌、西南山歌、客家山歌、湘鄂山歌等。江浙山歌历史悠久,明代文学家冯梦龙曾收集的三百余首江浙山歌,和目前流行在这一带的山歌在唱词格律、语言特点、表现手法方面都很近似。[4]江浙山歌主要分为两大流传区,一种是流传在杭嘉湖平原的田秧山歌,一种是流传在浙东南丘陵山地的放牧山歌和渔区的渔歌。山歌类渔歌是指具有山歌的音乐特征,同时又是反映渔民生活的传统民歌。山歌的曲调大致有抒唱型、谣唱型和急唱型三种。

1.抒唱型

抒唱型是腔幅最宽长,节奏最自由的山歌曲调类型。如乐清渔歌《船夫嗟》、舟山渔歌《嗨啰唻》具有抒唱型山歌的特点。

谱例3

2.谣唱型

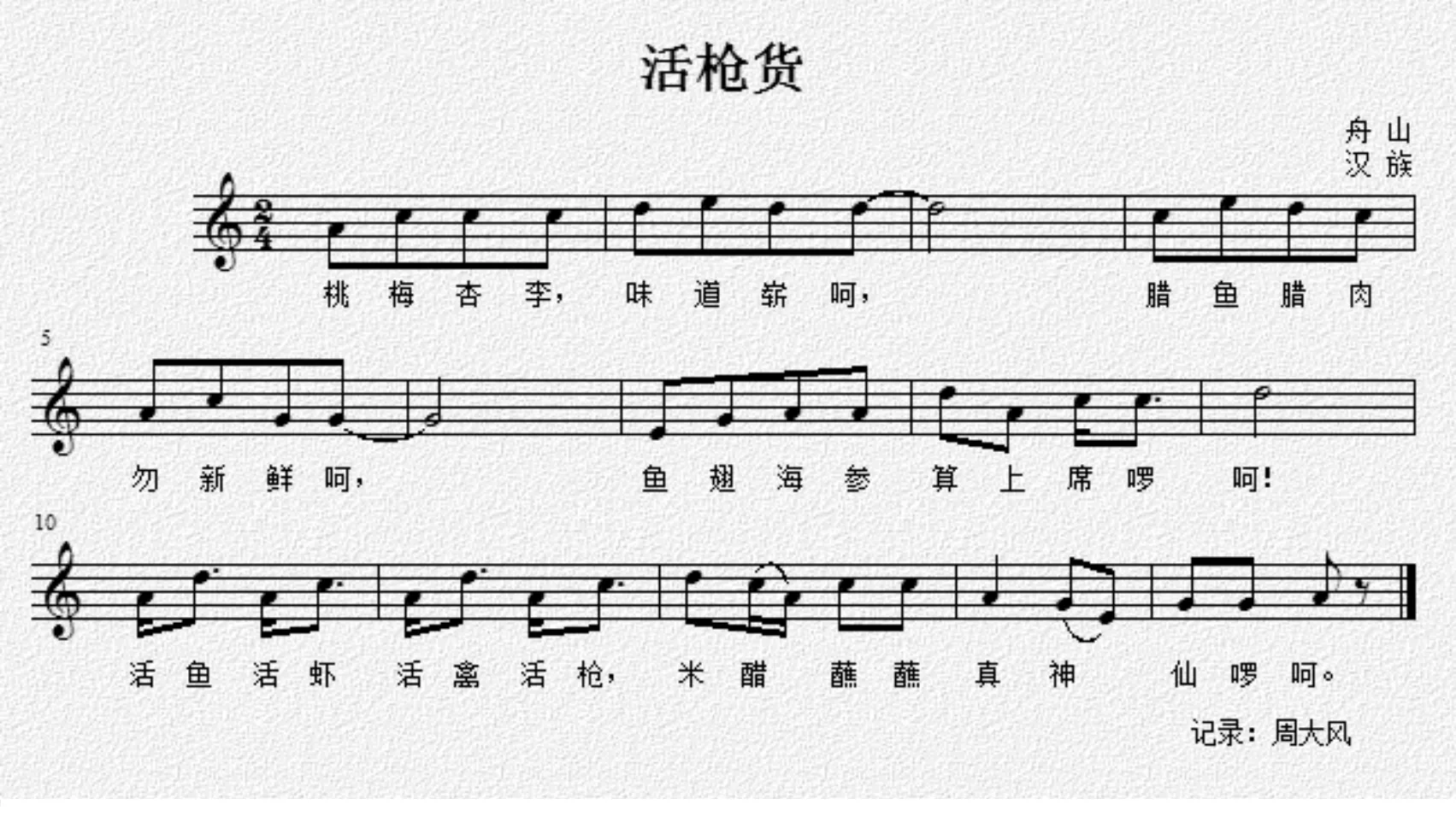

谣唱型是音乐抒咏手法比较简单,曲调与口语结合较密切,朗诵性表情手法比较突出的山歌曲调类型。如舟山渔歌《活枪货》《人命歌》具有谣唱型山歌的特点。

谱例4

3.急唱型

急唱型主要是以急速念唱的唱词陈述与上长音相结合来表达思想感情的山歌曲调类型。如玉环渔歌《波歌仔》、乐清渔歌《钓带鱼》具有急唱型山歌的特点。

谱例5

(三)小调类渔歌

小调又称“小曲”,是指产生在群众日常生活的休息、娱乐、节庆等场合中,流传最广泛、普遍,形式较规整,表现手法较多样,具有曲折、细致表现特点的民间歌曲。从小调的产生和传唱场合来看,它已不受劳动条件的限制,基本脱离实用性功用的制约而进入独立的艺术表现领域。它在表现内容的深度与广度、表现手法的精致和多样等方面,都远远超过了号子与山歌。[2]179传统小调除了反映社会矛盾和爱情生活的题材外,还有大量表现日常家庭生活、故事传说、新闻时事、嬉游逗趣、风物人情等题材。在民间,小调也常被称作“村坊小曲”“市井小曲”“俚巷歌谣”“时调”“小令”“俗曲”“俚曲”等。

小调音乐的基本表现方法和典型的性格特征是:曲折的表达途径、细腻的表现特点、叙事的表现方法和形式的规整化、修饰化。民间流行的小调大体上可分为吟唱调、谣曲、时调三大类。小调类渔歌是指具有小调的音乐特征,同时在题材上反映渔民生活的民歌。如渔民在劳动之余所唱的时调、舞歌、俗曲均属于小调,小调大多流传于渔区的街头巷尾、酒楼茶馆,或在民间节庆、婚丧喜事、集市贸易等场合中。

1.吟唱调

吟唱调是一种与日常生活的实际需要紧密联系、实用性较强的小调。例如儿歌、摇儿歌、哭调、吟诵调、叫卖调和风俗仪式中的吟唱调等。吟唱调音乐抒情性不强,旋律接近自然语言形态,多以朗诵性为主,拖腔、衬腔少,结构比较简单,完整性、独立性较差。如温岭的《讨海郎君真艰苦》、舟山的《祈祷调》、定海的《贺郎调》就属于吟唱调。

谱例6

2.谣曲

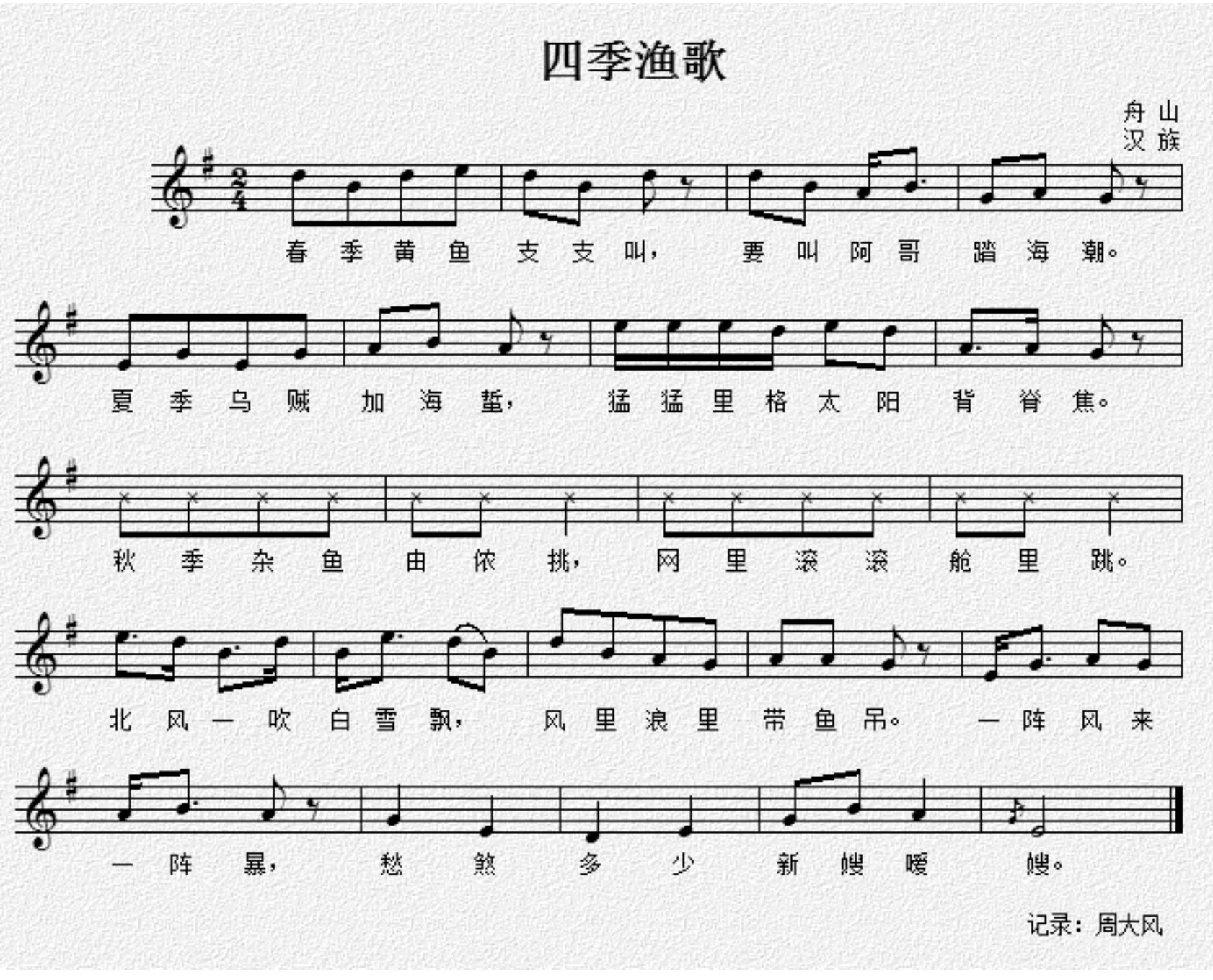

谣曲是人们在日常生活中经常哼唱的小调,分布很广,数量也很多。它没有吟唱调那样强的实用性功用,但与人们的日常生活结合得十分紧密。它的传唱者大多生活在社会的底层,文化程度不高。谣曲的音乐形式比吟唱调稍成熟,但又不像时调那样有较固定的格式。其乐段结构完整,表现手法比吟唱调丰富,具有比较浓厚的生活气息。传统谣曲的常见题材主要有:长工诉苦歌、妇女诉苦歌、情歌、生活歌曲、嬉游歌等。如舟山渔歌《四季渔歌》、温岭渔歌《思念夫君》就属于谣曲。

谱例7

3.时调

时调是在民间休息、娱乐时唱的小调。除了人们在日常生活中传唱外,还常常由职业或半职业的民间艺人在城镇集市、酒楼茶馆、街头巷尾、码头晒场、游览胜地等场合演唱,供人们娱乐欣赏、消遣助兴。时调在音乐形式上,较谣曲完整、成熟,曲式结构严谨、清晰,旋律和节奏变化丰富,润腔的手法细腻而考究,常有乐器伴奏。流传广、影响大的时调主要有:孟姜女调、剪靛花调、鲜花调、银纽丝调、无锡景调、妈妈娘糊涂调、绣荷包调、对花调、叠断桥调、五更调、杨柳青调、采茶调、卖花线调、梳妆台调、紫竹调、码头调、小板艄调、九连环调、四方调、八段锦调、泗洲调、马灯调等。时调受外来音调影响较大,有的时调在全国各地有不同的变体。

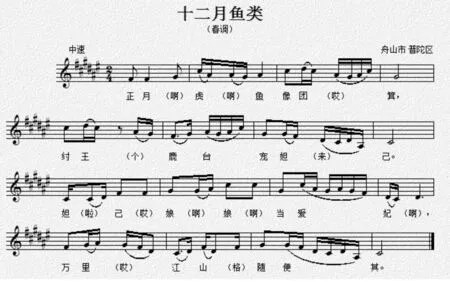

浙东渔歌中,除了土生土长的本土民歌素材外,有许多是借用时调的旋律变化发展而来的小调。如普陀渔歌《十二月鱼类》是从“孟姜女调”演变而来:

谱例8

岱山渔歌《东海一艘轮》是从“无锡景调”演变而来:

谱例9

临海渔歌《姑嫂看灯》是从“银纽丝调”演变而来,定海渔歌《五更哭小郎》是从“梳妆台调”演变而来,嵊泗渔歌《摇船五更》是从民间小调“五更调”演变而来,余姚渔歌《落船尖尖》是从“码头调”演变而来,定海渔歌《渔鼓》是从安徽民歌“凤阳花鼓”演变而来,嵊泗渔歌《一只毛蟹》是从“八段锦调”演变而来,三门渔歌《缠足歌》是从“小板艄调”演变而来,岱山渔歌《渔家乐》是从“卖花线调”演变而来。

诸如此类的例子不胜枚举,这正好说明了传播于吴语区(苏南、上海、浙江、皖南等地)的民歌有很多是同宗同祖、一脉相承的。它们在传播中不断衍变、辐射、扩散、嫁接、融合、重生,产生新的变体,但万变不离其宗。同时,这些民歌(时调、俗曲)对民间戏曲、曲艺、器乐、歌舞产生了深刻的影响。

二、按题材分类

渔歌是渔民在长期的渔业生产和海洋生活中形成的一个特定歌种,具有浓厚的海洋文化气息。渔歌是传统农耕渔猎文化的重要组成部分。浙江素有“鱼米之乡”之称,海岸线漫长,海疆辽阔,海洋渔业资源丰富。以舟山渔场为代表的浙东海域,是全国渔业生产的重要基地。在此基础上产生的浙东渔歌也便成了浙江民歌的璀璨明珠,散落在浙江沿海各地渔场、渔村、渔港和渔船上。渔歌既是渔民口中的铿锵号子,也是他们日常生活中消遣的小曲。渔歌的题材离不开渔业生产和渔民生活内容,浙东渔歌大致可分为劳动类渔歌和生活类渔歌。劳动类渔歌中,由于渔民生产方式的不同,工种的不同,渔船捕捞作业的形式、内容、分工和劳动强度、捕捞环境、捕捞对象、捕捞方式、捕捞设备、捕捞人员的不同,渔歌的特征、形态也不同。生活类渔歌中,由于渔民的生活习惯、风俗习惯、性格特征、兴趣爱好、生活环境、社会背景、经济条件、宗教信仰、文化程度的不同,渔歌的表现内容、风格特征、文化内涵也不同。因此,渔歌的题材是丰富多彩的。

(一)劳动类渔歌

渔民的劳动大致可分为捕捞、采贝、养殖、制盐、加工、造船、织网等。其中渔船海上捕捞作业劳动强度大,工序、工种多,讲究分工合作,要求齐心协力,各种渔工号子便应运而生。这里主要介绍运用于海上捕捞生产的各类号子。

1.起锚号子

船只停泊时,为免受风吹浪打以致船只漂移搁浅,需要抛锚。渔船起航时需要将锚从海底拉起,起锚号子分为“大号”与“小号”,这是由于起锚过程中在不同的时段劳动强度不同所导致。刚起锚时,由于锚松而省力,一般唱“小号”。待锚索拉紧,需将陷于海底淤泥中的锚钩拔出,起锚变得十分艰难,劳动强度加大,这时要改唱“大号”。当锚拔到接近于海面时,水压逐渐减少,又可改唱“小号”。

2.摇橹号子

旧时,渔船靠人力摇橹行船。在海上摇橹,由于风浪有大有小,渔船有大有小,分为单人摇和双人摇两种,单人摇适用于体小船轻的小舢板,双人摇适用于较大的渔船,由两人合摇一支大橹。于是,就产生了多种不同的摇橹号子,如《重摇橹》《轻摇橹》《慢摇橹》《快摇橹》《急摇橹》《对摆橹》等。

3.撑篙号子

渔船沿海边或港口航行时,为防止触礁或搁浅,需要用长竹竿在船头测试海水的深度。竹竿上每隔一米或两米缚一棕绳(或布条),探测时,船员边测边唱号子,以便将所测得的各处海水深度及时告诉船老大(掌舵人),让他随时掌握好舵的方向,避免搁浅和触礁的危险。撑篙号子在劳动中有传递信号的功能。

4.起篷号子

海上行船时为了利用风力加速航行,便要起篷(升帆)。刚起篷时,篷轻而省力,可用“小号”,并在第一拍的强拍上拉一把。当篷拉到一半左右时,篷吃满了风,拉篷就显得很费力,这时需要改唱“大号”。演唱“大号”时,和唱部分的末尾一个音常拖延一些,使领唱和众唱衔接紧密,而领唱者为了配合紧张的劳动,主动掌握好速度,有时也抢先一二拍进入领唱,从而形成民歌特有的合唱效果。

5.拔船号子

新船出海,或渔船停泊在海滩上要拉上岸来修理,或在退潮时搁浅在滩涂上,出海时将它拉下水,由于船重人多,需要大家齐心协力,步调一致,这时渔民就在船老大的指挥下一领众和唱起了拔船号子。

6.溜网号子

渔民出海前需要整理好网具,众人在清洗网具、晒网、收网、整网时,常边劳动边唱此号子。溜网号子一般速度缓慢,情绪平稳。这与劳动的性质有很大关系,由于整网时人数很多,同时又必须十分细心,以免把网弄坏弄乱,因此就形成了它缓慢平稳的格调。

7.拉网号子

渔船上渔网很大,特别是装满了鱼虾后更加沉重,拉网时非常吃力,这时要唱拉网号子加油鼓劲。拉网号子粗犷有力,一般以一领众和的演唱方式为主。有一首拉网号子这样唱道:“一拉金拉格,嗨哟;二拉银拉格,嗨哟;三拉珠宝亮晶晶,大海不负抲鱼人,嗨嗨哟!”渔民们将鱼虾比作金银珠宝,在劳动中寄托了丰收的希望。

8.起网号子

起网号子与拉网号子差不多,就是将装满鱼鲜的渔网从海里拉上船来,起网往往是指拉网的最后几把,即将渔网拉出水面抬到船上的那一刻,这是最用力的时候。一般号子唱完渔网也已拉上渔船。起网号子常用“杀啦啦子,嗨唷”的衬词衬托唱词。

9.抬网号子

海上围网长度有数十丈至上百丈,围网过长的可拆开分段抬,但仍需要七八个乃至十几个渔民抬上船。渔民们抬着沉重的渔网,排成一字形,通过数米长的踏板,把渔网抬到船上。由于劳动强度大,抬网号子明显比溜网号子沉重有力。

10.起水号子

又名吊水号子、起货号子、起鱼号子,用于清除船舱里的积水或提取船舱里的货物。吊水时,四人各拉一根吊桶绳子,待吊桶装满水后,指挥者只需领唱一句预备句,四人便开始协同动作,每唱一句便拉一把,唱到第四把时,便将打上来的积水泼到大海里去。货舱深的船可多拉几把,号子后四小节反复一次。

11.挑舱号子

渔船返港靠岸时,渔民们把船舱里的鱼鲜挑上岸过秤、装运时唱的号子。挑舱号子不同于陆地上通常挑担的号子,它有渔港码头上接潮的欢快、热烈气氛,节奏跳跃,音调活泼,带着丰收的喜悦情绪。

12.起钻号子

造船、修船时,需要钻木打孔。起钻时,一人紧握钻头把柄,另外甲乙两人各执钻头上的麻绳,在左右两侧拉动钻头,边拉边唱,一拉一送,一唱一和,拉钻动作极为协调一致,有效地配合打钻劳动。

13.宕勾号子

一种船上吊货物时唱的号子。渔港码头的货物要搬运到渔船上,遇上潮位太高,两处高度相差太多,船上就用钩子将岸上的货物吊上船来。为免使船体与货物产生摩擦,吊货物者往往采用货物向外抛的办法,抛一下,向上提一下,货靠近船体后则停一下,依次上提,直至船舱。

14.打桩号子

张网作业时需要在网的两端用竹桩或木桩往海底打桩,以固定网具。打桩时需渔船两艘,人员十六名,操作时八人在近船头处负责拉斗绳,四人扶打桩器,每船各有二人摇橹控制船位。因为打桩赶潮水,分秒必争。打桩的工具仅一个斗的上端就缚着一百五十斤重的石块,并要直立海上,打入海底。因此,打桩时要唱号子。

15.打夯号子

沿海渔区历史上常受台风、海潮侵袭,酿成灾害。当地民众不断筑海堤以抗潮,围海涂以造田。于是,产生了成千上万的塘工队伍,年年与土石为伴,与海水拼搏,在长期的劳动中,产生了塘工号子,如著名的海盐塘工号子。打夯号子就是塘工号子中的一种。

当然,劳动类渔歌并非仅仅只是以上各种号子,反映捕捞、养殖、采贝、加工、造船、制盐、织网等其他与渔业生产相关的民歌也属于劳动类渔歌。如《抲鱼谣》《钓业歌》《钓带鱼》《捉涂郎》《哩啰歌》(又名《盐工苦》)《盐板歌》《挑卤歌》《张网谣》《织网谣》《摇船山歌》《四季渔歌》《海上行舟》《招宝山外渔歌》等,这些渔歌在音乐形态上有的以号子形式出现,有的以山歌形式出现,有的以小调形式出现,但反映的都是渔民的劳动生活。

(二)生活类渔歌

生活类渔歌是指渔民劳动之余在日常生活中所唱的民歌。如与渔业生活有关的气象歌、渔汛歌、渔谚歌、谢洋歌、祭祀歌,反映旧社会渔民生活的叹苦歌、思夫歌、控诉歌、祈祷歌、乞讨歌,以及反映妇女、儿童生活的摇篮曲、游戏歌、舞歌、儿歌、童谣等。生活类渔歌种类繁多,从时令节气、风物特产,到衣食住行、婚丧嫁娶;从风俗习惯、节庆礼仪,到男女爱情、游戏娱乐、沿街叫卖,都是渔民歌唱的对象。

1.叹苦歌

旧社会,渔民生活在社会底层,过着衣不蔽体、食不果腹的艰辛生活。海上捕鱼劳动强度大,收入低,安全没有保障,随时有被风浪吞噬的危险,还要遭受老板、渔霸、海盗的剥削、欺压。他们将这一切视为命运的安排,无奈地悲叹自己命苦,将自己的不幸遭遇和满腹苦水通过渔歌倾诉出来。渔夫叹苦,是旧时传统渔歌的主要题材。如《苦老大》《船工叹歌》《人命歌》《渔民十煞》等均属此类。

2.思夫歌

古时候信息闭塞,科技落后,渔船设施简陋,靠人力和风帆行船,渔民们无法预知气象的变幻,每次出海都凶险莫测,生死未卜。丈夫在海上辛苦劳作,漂泊不定,杳无音讯,妻子在家日思夜想,提心吊胆,望穿双眼地盼望着丈夫满载而归,她们只能以歌声来排遣对亲人的无限思念。“思夫”是渔妇诉苦的主要题材之一。如温岭的《思念夫君》、定海的《前望郎》、洞头的《五更思夫》等。

3.控诉歌

旧社会,渔民饱受渔霸的欺压和渔行老板的剥削,心中有满腔的愤懑但又无处申诉,就以歌声表达自己对黑暗现实的不满。控诉的对象一般是剥削阶级。浙东渔歌中,《黑秤手》《吝啬鬼》是对不择手段、贪得无厌的渔行老板的讽刺;《清朝政府真腐败》是对昏庸腐败的封建统治阶级的无情鞭挞;《懒惰巡洋》是对国民党反动军队坑害百姓丑恶行径的严厉控诉。

4.祈祷歌

旧社会科技落后,生产设备简陋,渔民文化水平低下,认知能力有限,他们无法应对各种海上自然灾害,一遇到风暴、触礁等险情,只能把希望寄托于菩萨,祈求神灵的庇护,祈祷歌就由此而生。如《祈祷调》即是此类渔歌,渔民在海上遭遇风暴回不了家,祈求海龙王发慈悲,救救苦命小儿郎平安回家。有的祈祷歌是在开渔祭、新船祭、谢洋祭、庆丰祭等渔俗仪式上所唱。

5.心愿歌

渔歌是渔民心声的真实表达。旧时渔民生活艰辛,海上捕捞生活单调孤寂,渔民无法改变自己的命运,只能靠唱曲子表达心中的愿望。如《张网谣》:“海底一个桩,水里一张网。嗬咗嗬咗船来摇,张来鱼虾养儿郎。”渔民没有太大的奢望,他们的心愿无非是出海一帆风顺,满载而归,养家糊口,过上太平日子。如《一网抲进六舱平》:“大小黄鱼披金鳞,老虾海上跳龙门。一网抲进六舱平,捞起东海聚宝盆。”表达了渔民对丰收的渴望。

6.气象歌

旧时没有气象预报,渔民凭着长期的海上捕捞生活经验,已经摸透了海洋天气和气候变化的规律,他们即兴编唱出简明扼要、通俗易懂、易记易传的测天观海的气象歌谣,并代代相传,指导渔民出海捕捞作业。如《风暴歌》就是一首冬季时节的渔民气象谚歌。

7.环境歌

渔民长期与海洋打交道,经验丰富的船老大对经常出海打鱼的海域了如指掌,他们知道去哪些海域捕什么鱼,哪些海域有风浪,哪些海域有暗礁,哪些岛屿有什么风物……并编成歌谣唱出来。人们可以根据这些歌谣掌握周边海洋环境,有针对性地进行捕捞作业,起到导向作用。如《向导歌》《天外天》《海山谣》《水路歌》就是这一类渔歌。

8.渔谚歌

渔民一辈子打鱼为生,对海洋鱼类、贝类的体态、外形、习性、营养价值了如指掌,他们往往将掌握的鱼类知识编成歌谣,在渔区广泛传播,起到普及鱼类知识的作用。浙东沿海的渔谚丰富多彩,寓教于乐,生动有趣,知识性、趣味性、娱乐性并重。如《鱼名谣》《渔歌对唱》《渔歌问答》《东海鱼货》《十二月鱼类》等。

9.爱情歌

爱情是民歌的永恒题材,渔歌中也有反映爱情生活的情歌、恋歌、相思曲,这些歌曲是人性美好情感的自然流露,反映了青年男女对纯真爱情的追求与向往。由于封建礼教的桎梏,旧社会的爱情歌曲往往是含蓄而隐晦的。如流传在温岭的《情歌》,流传在临海的《送情郎》、《等郎五更》,流传在宁波的《小板艄》,流传在洞头的《相思曲》等。

10.婚礼歌

婚姻是人生的大事,婚礼仪式上唱婚礼歌是各民族的传统,浙东沿海各地也不例外。如嘉兴的“浪柳园”,舟山的“贺新郎”,温岭的“洞房经”各具特色。“贺郎曲”是舟山群岛渔村在举行婚嫁礼仪,送新人入洞房时演唱的婚礼歌。一般分“摆酒”、“看嫁妆”、“看新娘”、“贺新郎”、“闹洞房”等唱段,程序上各地大同小异,但曲调有所不同,歌词内容大多为祝福性的吉祥语,生活气息浓郁,一般由助兴的民间艺人和亲朋好友即兴演唱。

11.祝酒歌

渔民一生与酒结下了不解之缘,无论是婚丧嫁娶、生子庆寿、节庆典礼、祭海谢洋、造船盖房、拜师学艺、人客来往,都要喝酒庆贺。渔民喜酒也与职业有关,酒可以解忧、壮胆、驱寒、强身,渔民出海喝了同心酒,可以凝聚心力,融洽气氛,增添与风浪搏斗的信心和勇气。喝酒时唱的歌叫祝酒歌,如嵊泗的《敬酒歌》,是婚礼仪式贺新郎时唱的。

12.哭丧歌

生老病死是生命的自然规律,但生命的消逝总是令人悲伤的,特别是渔民在海上遭遇风暴溺水而亡,尸骨无归,亲人悲痛欲绝,其哭丧场面十分凄惨。“潮魂”仪式是浙东沿海渔区所特有的丧葬习俗,专门为祭奠海上遇难渔民而举行的招魂仪式。亲人在悼念海难亡灵时唱的哭丧歌腔调哀婉,如泣如诉,表达了对逝者的绵绵哀思。如宁波的《哭丧》、临海的《哭调》、定海的《五更哭夫郎》均属此类。

13.儿歌

儿歌也是民歌中一个不可忽视的品种。旧时浙东儿歌主要有“牧牛调”和“对山歌”两种。“牧牛调”是在放牧时呼牛或者呼唤伙伴的调子。这类调子的词、曲都非常随意、简单而不成章法,但别有情趣。“对山歌”是牧童相互打趣逗乐时唱的调子。各地叫法不一,如“撞歌”、“抛歌”、“解歌”、“驳歌”、“对山歌”、“骂山歌”、“斗山歌”等等。这类歌曲充满童趣,节奏短促、曲调活泼跳荡。[5]内容以问答形式普及生活知识。如舟山的《老实头》,乐清的《对鸟》,岱山的《对鱼》,宁海的《问鱼》《介呣出门》《介呣尖尖》,玉环的《波歌仔》,温州的《叮叮当》《月光光》等。

14.灯调

浙江的灯会早在唐宋时期就已非常流行,民间年节灯会种类繁多,有龙灯、狮子灯、麒麟灯、茶灯、花灯、鱼灯、鸟灯、马灯、船灯、抬阁等。各种灯制作精巧,争奇斗妍。灯会上载歌载舞,有的是器乐演奏,有的是以歌相伴,如茶灯、花灯、马灯一类衍生了许多灯调。浙江的灯调没有统一的曲调,各地有各自的地方小调,比较著名的有宁波的《马灯调》、奉化的《花灯调》、杭州的《竹马灯》、临海的《姑嫂看灯》、 三门的《十二月鱼名》、温岭的《赞龙调》等。

15.叫卖歌

旧时,小商小贩、各行各业手艺人沿街卖技、做手艺、卖小吃、卖杂货,为了吸引顾客、招揽生意,就唱叫卖调。叫卖调属于城镇小调一类的民间风俗歌,音调带有一定的吟诵性质,与当地的语言紧密结合在一起,富有生活气息。如萧山的《卖白鲞》、温岭的《卖梨膏糖》、洞头的《货郎担》、绍兴的《卖甜酒酿》、宁波的《卖五香豆》、海宁的《卖素货》、海盐的《卖花纸》等均属此类。

结 语

通过对劳动类渔歌和生活类渔歌的归类分析,我们发现,在音乐体裁上,劳动类渔歌以号子居多,生活类渔歌以山歌、小调居多。在演唱形式上,劳动类渔歌以齐唱、合唱居多,这一类歌曲节奏比较紧凑,音调比较高亢,衬词比较丰富,有的号子甚至没有实词,全是衬词。其功能用途十分明确——源于劳动,用于劳动。这也从一定程度上反映了海上捕捞作业是以集体生产方式为主,讲究分工合作,协调一致,劳动号子起到了统一行动、鼓舞人心的作用。生活类渔歌则以抒发个人思想感情为主,表现渔民生活的酸甜苦辣、喜怒哀乐,以及渔区的生活习俗、市井风貌。所以,生活类渔歌以独唱、对唱居多,节奏相对比较自由,曲调比较舒缓,歌词大多反映渔民的悲欢离合和喜怒哀乐。浙东渔歌的音调素材与吴越民歌是同宗同祖、一脉相承的,江南的时调、俗曲对浙东渔歌产生明显的影响,浙东渔歌与当地的民歌、戏曲、曲艺、器乐、歌舞也有着千丝万缕的联系。

民歌的音乐形式是为表现内容服务的,没有民歌的形式也就没有民歌的内容。研究浙东渔歌,必须要厘清浙东渔歌的体裁与形式。这对于我们进一步认识浙东渔歌的艺术特征,及其所表现的题材内容、思想感情、风格特征、精神内涵,乃至人民群众的生活习俗、语言特点、性格气质、审美情趣等,具有一定的现实意义。

[1]中国渔歌选[M].上海:上海音乐出版社.1989.

[2] 江明惇.汉族民歌概论[M].上海:上海音乐出版社.1982.

[3] 乔建中.中国经典民歌鉴赏指南(上)[M].上海:上海音乐出版社.2002:143.

[4] 杜亚雄,王同.中国民族民间音乐教程[M]. 上海:上海音乐出版社.2006:25.

[5] 中国民间歌曲集成·浙江卷[M].北京:人民音乐出版社.1993:566.

A Miracle of Fisher Folk Culture around East China Sea—A Primitive Investigation into Fishing Songs in East of Zhejiang Province

CHEN Hui

Fishing songs are an important part of traditional farming, fishing, and hunting culture. The sea area around the east of Zhejiang Province, represented by Zhoushan Fishery, is an important base of China’s fishery production, and based on this, fishing songs in east Zhejiang have become shining pearls among folk songs of Zhejiang, scattering in various places along the coast. Fishing songs are not only sonorous work songs in fishermen’s mouths, but also recreational tunes in their daily life, the subject of which cannot be separated with fishery production and fishermen’s life. With numerous genres and different shapes, fishing songs in the east of Zhejiang give expression to fisher folk culture with regional characteristics in a vivid way.

fishing songs in east of Zhejiang Province; fisher folk culture

2017-01-18

陈辉(1965— ),男,浙江温岭人,副教授,主要从事民族音乐学、音乐评论研究。

本文系浙江省哲学社会科学规划课题“浙东渔歌研究”(项目编号:15NDJC095YB)阶段性成果之一。

1674-3180(2017)01-0037-13

J607

A