族群文化融合:澳门花地玛圣母巡游仪式考察*

2017-04-22张敏

张 敏

族群文化融合:澳门花地玛圣母巡游仪式考察*

张 敏

花地玛圣母瞻礼是20世纪初从葡萄牙传播至澳门的天主教仪式,它是澳门天主教的三大巡游仪式之一,既保持葡国天主教的特征,又糅合澳门本土的文化因素,是南欧文化与澳门本土华人文化的结合产物。本文从仪式展演、参与仪式人群类别以及仪式符号象征等方面进行考察,探讨华人与土生葡人两大族群文化的融合以及澳门宗教文化的本土化。

族群 花地玛圣母 天主教仪式

澳门位于珠江口西侧,是一个半岛型城市。它曾经的殖民化历史,决定了这个城市独特的文化面貌。澳门人口的多样化特征尤为明显,由不同国别、民族及地区的移民所组成,其中以华裔为主,截至2011年占澳门总人口的92.4%*澳门特别行政区政府统计暨普查局2011年人口普查资料,因此澳门的文化以华人文化为宗。另一方面,因澳门曾是葡萄牙殖民地,所以当地的葡国文化色彩亦较为浓厚。

有学者将当地人口大致划分为几个族群:土生葡人族群、广东族群、福建族群以及其它国籍(菲律宾、泰国等)的人形成的族群*周大鸣:《澳门的族群》,《中国社会科学》1997年第5期。。亦有学者将之划分为三大族群,即葡萄牙人、土生葡萄牙人和中国人*[葡]卡布拉尔:《澳门族群的构成》,《“澳门土生葡人”特辑——人类学、历史和文化》,澳门:《文化杂志》中文版第20期。。如此可见,华人与土生葡人作为澳门本土的两大主要族群已为学者共识,两大族群均拥有各自的文化,因政治历史等因素,在长期的互动中产生碰撞与融合,形成了澳门现今复杂多元、杂糅并存的特点。这些特点体现在宗教信仰上尤为凸显。

澳门是一个宗教氛围浓厚的城市,既有华人族群传统的民间信仰,如妈祖、观音、土地神等,亦有葡萄牙人曾尊为国教的天主教。在面积仅为30.4平方公里*澳门特别行政区政府统计暨普查局2016年澳门资料。的弹丸之地分布着三十多座大大小小的教堂,足见天主教对澳门当地文化的影响。每年5月13日是花地玛*由葡语“Fátima”音译过来,澳门习惯用粤语音译“花地玛”,内地则翻译成“法蒂玛”。圣母瞻礼,是天主教的一个纪念性节日,天主教澳门教区举行隆重盛大的仪式来庆祝这一宗教节日。仪式包括弥撒以及巡游等一系列内容,在这个“文化表演”中聚合了大量的宗教文化符号,既保持葡国天主教的特征,又糅合澳门本土的文化因素。本文拟就花地玛圣母的巡游仪式来探讨一下华人与土生葡人两大族群文化的融合。

一、花地玛圣母显圣的传说

花地玛是葡萄牙本土的一个小村庄。它之所以闻名于世,皆源于圣母显圣的传说。1917年5月13日圣母玛利亚显现于此。据传当年有三位小牧童亲眼目睹圣母显现。此后,圣母连续六个月的十三日均在同一地点显现。最后一次的显现是当年的10月13日,7万多人亲眼目睹圣母显现的奇迹之后,再也不质疑三位牧童的言行举止,并诚心诚意地颂扬圣母的仁爱慈意,将圣母称为“玫瑰之后”*[美]迈克尔·格拉茨、莫妮卡·海威格:《现代天主教百科全书》,北京:宗教文化出版社2012年,第157页。。1918年,为了纪念圣母显现,当地教徒建造了一座圣堂,十年后又建造了一座大教堂,为世界各地的教徒前来修和圣事及明供圣体所用。1930年10月13日,罗马天主教廷正式宣告花地玛圣母显灵事件为实,是上主给予的奇迹,设为一级大礼,允许用公礼去为花地玛圣母举行恭敬之仪式。*Joseph Pelletier, The sun danced at Fatima, Doubleday, New York, 1983.

花地玛圣母是天主教进入20世纪之后有关圣母显圣的众多传说之一。这些传说不仅只存在于人云亦云的口头传诵,而是由教廷认真考究核实并公诸于世。例如花地玛圣母的三个预言,似乎与后来所发生的事实一一吻合。令人值得深思与探讨的是,在科技高度发达的现代社会,圣母频繁显圣的事迹显然与理性的社会认知相悖。不过,无论出于何种原因,每一次圣母显圣的传说出现,均掀起一股圣母崇拜的热潮。因此,葡萄牙的花地玛也由一个不知名的村庄变为国际闻名的朝圣之地。教会在当年圣母显圣的地方修建了主教堂和广场,气势恢宏,广场可以容纳百万人。来自世界各地的教徒对花地玛圣母极其虔诚,每晚7点都在花地玛圣母大殿里举行秉烛巡游。在大殿前的露天广场上,每天大清早都有虔诚的教徒在教堂广场中央的大理石小路上绑着护膝跪行祈祷直至主教堂。每年的5月13日与10月13日更是举行盛大的宗教仪式,花地玛圣母的塑像被抬出来沿着广场周边巡游,广场上挤满上百万来自各地的教徒,仪式规模盛大。

因澳门是葡萄牙的殖民地,天主教澳门教区主教于1929年准许在玫瑰圣母堂内引入花地玛圣母像以示供奉,并由此年开始每年的5月13日都在澳门举办圣母像巡游仪式,整个过程庄严圣洁。澳门的教徒们都对花地玛圣母显现的故事十分熟悉。即使不是天主教信仰者,因为当地有花地玛圣堂、堂区及一系列的巡游仪式,因此澳门华人亦大多知晓花地玛圣母这个人物。

二、花地玛圣母瞻礼的仪式过程

花地玛圣母瞻礼会在玫瑰圣母堂进行。玫瑰圣母堂位于澳门大堂区,全名是“圣道明我会老修院之至圣玫瑰圣母堂”(San Domingo)。它是由西班牙圣多明我会(道明会)传教士于1587年创建的,因当时全部由木板搭建而成,当地华人称之为“板障庙*澳门华人对当地教堂大多称为庙或寺,这也反映了当地华人对宗教的包容性与模糊性。”,后称“板樟堂”。它因供奉玫瑰圣母又被称为“玫瑰堂”。1929年,它成为远东传播葡萄牙花地玛圣母崇拜的重要基地。

每年的5月4日至5月12日,即花地玛圣母像巡游前的九日敬礼(Novena),会在玫瑰圣母堂分别以中文、葡语、英语三语举行弥撒。教堂内部公示板贴出大海报,分别用中葡双语介绍“庆祝花地玛圣母像九日敬礼”的具体安排。九日敬礼期间,“为获得特殊的圣宠,或者为祈求一个特殊的意向”*[美]迈克尔·格拉茨、莫妮卡·海威格:《现代天主教百科全书》,第399-400页。,教徒们颂玫瑰经和圣母经,并举行弥撒仪式。据神职人员解释,九日敬礼现今只有三十二种是被教会规定并且批准的,花地玛圣母像九日敬礼便是其中的一种。之所以是九日,而不是其它天数,是因为只有天主才是十全十美的,人类的不完美只能用“九”来形容。

5月13日的安排一般是上午8点举行中文瞻礼弥撒,下午3点明供圣体,下午5点葡语颂玫瑰经专场,下午5点45分举行圣体降福、弥撒圣祭及奉献典礼。

5月13日下午两点,离明供圣体还有一个小时,教堂里面已疏疏落落坐了一百来人,大部分是老人家,有的拄着拐杖,有的坐着轮椅,颤颤巍巍地前往教堂就座。他们神情大多虔诚严肃,闭目念经。

祭台上的圣体皓光*亦称为“圣体光座”,是天主教的一种祭具,镀银,正中是透明的圆形小窗,用于放置圣体,四周呈放射性线条表示光芒。被布蒙着,一米多高的花地玛圣母像已经被放置于抬轿上,底座铺满黄玫瑰,边缘衬以绿色的新鲜松柏叶,下覆以白色纱幔,抬杆是白色的。圣母像头戴玫瑰花冠,头披白色长纱巾,双手合十,颌首微笑,目视前方,面容慈祥安宁。不少教徒站在圣母像前默念祈祷,鞠躬致敬,然后将捐献的钱放进圣母像脚下白色的捐献箱里,再致意圣母然后离开。

教堂右侧的厢房里,有不少教徒前往工作人员处购买祈祷用品,红色杯型蜡烛25元一个,一般用来供奉在圣像前祈祷用的。白色电子蜡烛10元一支,巡游仪式时用的,以前教徒们参加巡游时用的是白色蜡烛,但非常不方便,时常会被风吹熄或者热蜡烫伤手。白色电子蜡烛面世后则避免了这些缺点。

下午三点,穿着白色祭袍的刘炎新神父在辅祭的帮助下,从祭台左侧的圣体柜里捧出圣体,将之装入圣体皓光里,跪于圣体前献香,并默祷片刻,之后离开了。圣体皓光上原本覆盖的布块已被掀掉,在蜡烛的光照下相映成辉,熠熠发光,教徒们认为此时耶稣降临,是非常神圣的时刻。教堂里的人越来越多,但一点都不嘈杂,人们都非常安静地坐着或默念玫瑰经。

下午四点半,教堂里响起葡文诵经的声音,众教徒也跟着念诵,持续大概半个小时。接下来是圣体降福和中葡双语的大礼弥撒。

圣体降福仪式:澳门教区的主教李斌生与副主教刘炎新神父及教堂执事在圣体皓光前行跪礼,奉香。主教身着白色祭衣,镶红宽边的金色祭袍。主教与副主教分别用葡语念经,主教还唱了一段经文。念完经之后,执事向主教奉上绣有绿色十字架的圣体披肩,全体跪下行礼,主教步上祭台前,用圣体披肩裹着手,握持圣体皓光面向众人高高举起,向四方虚划十字,此时清脆的铃声响起,伴随着袅袅萦绕的乳香。

将圣体皓光归置于祭台上之后,主教脱下圣体披肩,跪在祭台前,开始用粤语带领教徒诵经:“赞美天主,赞美天主圣名,赞美耶稣基督……,赞美耶稣圣名,赞美耶稣至圣之心,赞美耶稣在圣台之圣体,赞美司母圣神,赞美圣母玛利亚天主之母……”

念诵完之后,执事将圣体披肩奉给副主教,副主教前往祭台将圣体皓光里的圣体取出,放入圣体盒,然后披肩裹手捧着圣体盒送回圣体柜。圣体降福仪式完成。

五时整,主教再次出现,身着白色祭袍与紫领祭披,头戴玫红色圆帽,在副主教的陪同下进行主礼,此外还有九位共祭神父。只有非常盛大隆重的仪式才会召集所有堂区的神父一起进行共祭,例如复活节弥撒、圣诞节弥撒等。神父们在祭台前鞠躬行礼,绕到祭台后再行礼,有的亲吻台面。礼毕之后,主教手提乳香炉绕祭台一周,向祭台奉香。

主教在用葡语讲述完花地玛圣母事迹之后,再用粤语讲道理,告诫教友们等一会朝圣时不忘传统,要从传统中学习更深层次的东西,朝圣的时候要不忘悔改自己的罪恶,要勤于告解,勤领圣体,去忏悔改过。

祈祷词::“各位弟子们,宽裕慈悲的上主,为了教会以及世界的需要,派遣他的亦是我们的母亲显灵于花地玛,带我们走永生之路,让我们同声祈祷。”

粤语领诵经者:“请为普世的儿童和青年人祈祷,期望他们在人性和灵性的生活上都能得到应有的尊重。我们同声祈祷。”

教徒:“求主保佑我们!”

粤语领诵经者:“请为政府首长祈祷,求主赐予他们智慧和热忱,履行他们的使命,尊重人民的基本人权,我们同声祈祷。”

教徒:“求主保佑我们!”

粤语领诵经者:“请为家庭祈祷,求主能赐予每个家庭宽裕的心,接纳他们的子女,教导他们走向幸福的永恒。”

接下来换一位土生葡人的女教徒进行葡语版的祈祷,内容一样。紧接着主教用葡语祈祷,最后众人答“阿门”,然后坐下。

此时圣乐响起,数位身穿白衣的妇女手执绛红色献仪袋走向众人,人们纷纷往里捐钱,此谓“奉献”。

圣祭礼:主教用葡语祝圣圣体,盛放在圣杯里的葡萄酒与白色薄饼已经被安放在祭台上,主教与共祭神父面对圣体用葡语念经,众人有时回应“阿门”有时跟着诵经,最后互致平安礼,教徒们大部分是双手合十互相鞠躬行礼,也有人握手,少数会拥抱。

神父捧起装着圣体(即白色小薄饼)的圣杯,走向教友席,教徒自觉排队,双手合十,神父将圣体举起,稍微停顿一下,说“基督圣体”,教徒回应“阿门”,然后张大嘴巴。辅祭在旁将圣体碟置于教徒下巴处,以免圣体或碎屑不小心掉落,神父将圣体放进教徒嘴巴,后者紧闭嘴巴双手合十或对着祭坛胸前划十字鞠躬行礼后方才离开。亦有些教徒双手合拢右掌置于左掌下,手心向上,伸掌接过圣体再自行放进嘴里。据神父解释,口领与手领圣体两种方式皆可,并无本质区别。

只有受洗过的天主教徒才有资格领圣体,有些旁观弥撒的非教徒不明就里也排队前去领圣体,被神父婉言拒绝了。

教徒领完圣体后,神父将接盘里的碎屑以及圣杯里剩下的圣体都仔细聚拢在一起放回圣体盒里,然后将圣体盒放回祭坛左侧的圣体柜里。主教再领着众人诵经,跪下行礼,大礼弥撒至此结束。

三、花地玛圣母巡游仪式的过程

弥撒结束后,神职人员稍作整顿,紧接着花地玛圣母巡游队伍从玫瑰圣母堂里开始出发。

此时教堂内外已黑压压挤满了人,巡游队伍的行进速度较为缓慢,队伍的顺序依次是玫瑰堂的堂旗与圣母旗帜、手提花篮不停抛洒花瓣的天使、辅祭会成员、共祭神父、目击花地玛圣母显现的三位牧童的装扮者、圣母花轿、身着黑色罗马常服的主教与副主教。

圣母像的花轿由六位身着白衣头戴白纱巾的女教徒肩扛着,步履缓慢而坚定。据玫瑰圣母堂的职员陈先生介绍,抬轿的人员一共有二十多人,抬轿者只要是女性的天主教徒即可,由各堂区的女教徒自愿报名,然后由教堂根据身高和体型筛选出来的。因为巡游的路途较长,入选者必须要有一定的体力才行,每走一段路,就要轮换一批抬轿者。到达主教山脚下时,圣像花轿就要换由男士教徒抬上山,因为女性的体力毕竟还是稍嫌不足。

队伍从玫瑰圣母堂出发,沿途经过仁慈堂、主教座堂、议事亭、苏亚利斯博士大马路、南湾和西湾,以西望洋山的主教山小堂为终点。当被问及这样的路线安排有何用意之时,陈先生说这一切都是由交通部门安排的,因为要进行交通管制,哪条路线较方便就走哪条。在巡游过程中的确有不少交警在维持秩序,沿途指挥过往车辆停车等候。

巡游的教徒们手执白色电子蜡烛跟在圣母像后面,有的还手持玫瑰念珠。沿途皆安装了高音喇叭,播放中葡双语的经文,巡游队伍跟随广播诵念圣经,一边念经一边走路,倒也不会觉得路途遥远了。在巡游的途中,喇叭一直用粤语和葡语循环播放着《圣母经》:“万福玛利亚,你充满圣宠,主与你同在,你在妇女中受赞颂,你的亲子耶稣同受赞颂!天主圣母玛利亚,求你现在和我们临终时,为我们罪人祈求天主!阿门!”教徒们一路跟着广播念诵,庄严肃穆的场面很是动人。整个巡游期间有警察维持协助、各大新闻媒体实时报道。

历时一个小时左右,队伍到达坐落于西望洋山顶的主教山小堂。在教堂前的广场上,一尊圣母像高高矗立,远眺南湾湖,望向澳门半岛。站在山顶可以一览澳门半岛夜景,主教在这里举行简短的露天弥撒和圣体降福仪式,降福在场的教友及全体澳门人民。仪式结束后,教友纷纷前往玛利亚圣母像前祈祷及奉献,有的教徒会获赠圣母像花轿上的玫瑰花或松柏叶,他们如获珍宝,认为是圣母的信物和赐予的运气,会将之带回家与家人分享。巡游仪式至此结束。

四、仪式的人群类别

因天主教澳门教区的特殊历史与地位,参与瞻礼仪式的人群具有较强的异质性。而这些异质性人群能够在以圣母作为关键象征的庆典中寻找到他们得以沟通与连结的语言与行动。

在举行圣母瞻礼的过程中,笔者发现,参与仪式的人大致可分为几类别:

1.仪式的核心人群

这类人群包括主持参加祭礼的神职人员、协助操办仪式的工作人员以及参加仪式的教徒。神职人员包括主教、副主教以及来自各堂区的共祭神父。自上世纪80年代澳门回归前夕,澳门教区出现第一位华人主教之后,主教位置一直由香港或澳门本土成长的人士来担任。本届的主教李斌生以及副主教刘炎新均为华人,共祭神父当中则有来自印度、葡萄牙以及欧美等国家的人士。工作人员则有土生葡人与华人,参加仪式的人员亦是以土生葡人和华人为主。但若以人数比例来看,土生葡人占的比例还是比华人要高。前面提到抬花轿的女教徒人选,虽然工作人员说的是自由报名选拔,但据笔者连续三年的观察,队伍中有几位土生葡人妇女每次都参与其中,说明本土或本堂区的教徒还是优先考虑的。

2.仪式的边缘人群

边缘人群并不是指身份的边缘,而是地理空间上的边缘。这类人群指来自各堂区尤其是澳门岛外的神职人员和教徒,他们通常是以堂区为单位,由领队高举小旗,团员身穿统一服装佩戴挂牌前来参加圣母瞻礼。边缘人群因为离得比较远,所以很少能专程前来参加九日敬礼,他们通常在瞻礼这天到达教堂,参加瞻礼仪式以及圣像巡游,最后在主教山小堂露天弥撒结束后与圣母像合影,然后再结伴离去。有位女性教徒李女士是来自香港的圣保禄修会的,她戴着一个挂牌,那是她们修会的标志。她说她们修会来了两百多人,组团一起过来。教友间互相扶持,有个八九十岁的老奶奶在她们搀扶下颤巍巍地进入教堂的前排座位坐下进行祈祷,她还发愁等会儿巡游的时候怎么搀扶老奶奶走完全程。李女士留着板寸短发,看起来非常精神,说话爽朗干脆,面容年轻。她说自己65岁了,连孙子都有了,把笔者吓一大跳,因为在她身上完全看不到任何65岁的痕迹。她说在信教前曾经了解并对比过天主教和其他宗教,觉得天主教是大公性、普世性的,较为自由,教友可以在任意一个堂区望弥撒,体现普世价值。所以她选择天主教,每天都过得非常开心。

除了这些组团的教徒之外,还有来自其他国家与地区的教徒前来参加圣母瞻礼,香港地区的教徒比较多,此外还有台湾地区、泰国、日本以及韩国等。70岁的张女士来自香港,她说自己从2007年起每年都会来澳门参与花地玛圣母像巡游,因为香港没有这个巡游。她认为弥撒仪式是一种有情感沟通作用的仪式,它满足了教会兄弟姐妹的心理需要,它的内在有崇圣的尊严,它的外在产生的效果是团结凝聚教会兄弟姐妹的维系力。

3.仪式外的观礼人群

还有一类人群就是像笔者一样主要是为了观礼的非教徒。这类人群主要由游客、研究者、摄影者及本土居民组成。这类人群没有宗教的体验,不清楚宗教仪式的象征与意义。但他们也是仪式的核心人群所希冀的观众,因为将天主的爱传播给每一个人是天主教徒的责任与义务。因此,只要这类人群没有触犯到宗教的禁忌(例如不明就里地排队领受圣体之类),他们还是非常友好和宽容的。

在巡游过程中,队伍浩浩荡荡,虽然人群拥挤,但负责圣母巡游的核心人群排列非常有序整齐,旗帜在前面领路,撒花天使、牧童、共祭神父以及抬轿轮候者分列道路两旁形成一个矩形,将圣母花轿围在矩形里面,周围有修会工作人员和警察负责控制队伍行进速度以及维持秩序,驱赶排除任何可能打扰巡游的因素。这个矩形随着队伍的行进一直保持不变,既是物理上的空间,也是信仰上的空间,就像在教堂举行祭礼时不可冒犯的祭坛空间。边缘人群则认真地手持白色蜡烛跟随队伍亦步亦趋,怀着虔诚的心一边行进一边敬诵《圣母经》。在他们的眼中,圣母是亲切慈祥的,能听到他们内心的赞颂和愿望。队伍中不乏坐轮椅的耄耋老人,还有由教友搀扶两臂颤巍巍坚持步行的老人,有的教徒还推着婴儿车跟随队伍后面。广播的念诵与众人的念诵形成了一个场域,在这个场域里信仰的力量给予教徒们坚定的信念,他们认为只要跟随圣母的步伐,通过忏悔能洗涤身上所犯的罪,能为所爱的人祈福。仪式外的观礼人群则具有很大的随意性,他们大多数手持相机或摄录机,记录下这一盛况。有好几位摄影爱好者屡屡跑到队伍前方正中抢拍全景,被工作人员礼貌劝退多次。街道周边的居民亦会驻足观望,有的还会按照中国民间宗教的拜神方式礼敬一番。这让笔者不禁想起曾经有位教徒提过,她年迈的外婆第一次见到圣母玛利亚的塑像时非常亲切,觉得就像观音一样。

仪式具有文化濡化的功能,有文化传承与认同的作用。仪式的举行,能够将族群共同的社会记忆与历史再次重植于参与仪式的民众心中,从而增强族群内部的认同感。澳门本土华人卢先生*访谈对象:卢先生,65岁,职业不详,访谈地点:主教山教堂,2016年5月13日。每个周日都到花地玛圣堂望弥撒,他自小就希望能有朝一日有机会到葡萄牙的花地玛朝圣。当他真正到达葡萄牙花地玛朝圣的时候,心情是非常激动的,他觉得在圣母塑像前能够亲身感受到母亲般的亲切和关怀,他和圣母聊了一会天(即祈祷),希望圣母能帮助他和他的家庭。赵女士*访谈对象:赵女士,46岁,职业不详,访谈地点:玫瑰圣母堂,2016年5月13日。谈及花地玛圣母亦是如此,她感觉好像重回母亲的怀抱,被母亲关怀着。花地玛圣母信仰如同一枚纽带,联系着葡萄牙、澳门以及世界其他地区不同肤色不同族裔的人们,他们处于同一文化场域里却不自知,表面看似天南地北毫无联系,但一看到熟悉的文化符号时,就会不自觉地表达一种认同的情感。

五、族群文化融合与本土化

圣像巡游是教徒表示虔诚与信赖的方式之一,需要有虔诚的教徒参与,以及游行路线沿途住户的响应(例如摆置鲜花、燃点蜡烛、供奉圣像等),澳门昔日有许多圣像出游的仪式,但因城市发展、路窄车多,各堂区的游行大多取消了,只剩下“苦难善耶稣”、“耶稣圣尸”及“花地玛圣母像”等较大型的圣像出游仪式。圣像巡游仪式这种本属于信仰群体内部的行为除了能够巩固信众自身信仰、信德,更起到吸引教外人士、增加天主教社会影响力的作用。在长期的发展过程当中,华人族群与土生葡人族群的文化逐渐有所融合并在宗教仪式以及宗教艺术中体现出来。

1.建筑艺术融合。澳门是一个多族群的地区,其特殊的历史与发展过程决定了它的文化多样化,其中以葡萄牙文化和华人文化最为显著,而二者又在漫长的岁月中逐渐融合,衍生出新模式。天主教曾作为葡国的国教,影响力大,具有较高的地位与权力,这种模式在澳门得到延续。澳门天主教区于1576年成立,已有440年的历史,是世界上教堂密度最高的地区。澳门现存的教堂均多次重建,基本上均由葡萄牙或其他欧洲人士设计及筹建,因此教堂的风格保留了非常浓厚的欧式色彩。不过,由于建筑时所采用的本地物料以及聘请华人工匠等不可避免的因素,葡式建筑亦会带有中式的风格。例如部分葡式建筑的屋顶和粉饰涂抹都与中国的装饰有关。这种中葡结合的建筑模式在澳门比比皆是,例如著名的“大三巴”牌坊就糅合了大量的中国传统元素。“大三巴”牌坊是澳门华人对圣保禄教堂前壁的俗称。圣保禄教堂始建于1580年,后多次毁于火灾,只遗存教堂的前壁,成为澳门的名胜古迹。前壁的浮雕展现了圣经中的故事与象征符号,还加入了许多中国的图像元素,如牡丹花卉和中式的装饰图纹;浮雕中的圣人面容也与东方人的面容五官较为相似;牌坊上还刻有中国文字。这座牌坊是天主教文化由南欧引进之后中国本土化的一面见证。

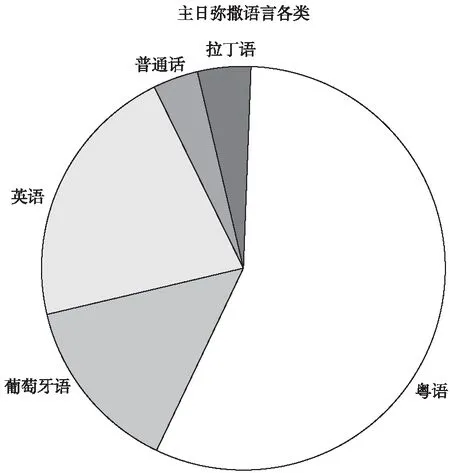

2.语言融合。由于多族群的原因,语言沟通尤显重要。目前澳门通用的口头语言为粤语,除了本土华人,大多数土生葡人亦会说粤语,但阅读和书写的能力较差。澳门的天主教教徒除了关注弥撒的时间之外,还会关注弥撒的语言种类,以方便安排自己的时间。不同的教堂会根据各自情况安排中文、葡文和英语弥撒,中文一般默认为粤语,近年来因“自由行”及与内地的联系日渐紧密,教堂亦考虑增加普通话弥撒,但仅由圣若瑟劳工主保堂每周举行一场。从表1可看出,十大教堂*十大教堂分别为:主教座堂、望德圣母堂、圣安多尼堂、圣老楞佐堂、花地玛圣母堂、氹仔嘉模圣母堂、路环圣方济各堂、望厦圣方济各堂、圣若瑟劳工主保堂、玫瑰圣母堂。的主日弥撒以粤语为主,占57%,其次是英语21%,葡萄牙语14%,普通话与拉丁语各占4%。逢重大节日或仪式的时候,教堂通常采取中葡或中英双语,例如这次花地玛圣母瞻礼,就是采取双语形式。对于神父而言,这也是个人语言技能的要求,需精通多语。笔者在调查中与主教座堂的工作人员交谈,她在介绍刘炎新神父时特意说了一句:“刘神父会说葡语,他可以主持葡语弥撒。”言语中透露敬佩之情。澳门教区由于本土神职人员紧缺,不少神父和修女来自韩国、菲律宾、日本等地。他们除了熟识英语之外,还要努力学习粤语,以便更好地与当地教徒沟通布道。有教友开玩笑说这届新上任的主教李斌生以前在香港时非常帅气,调到澳门当主教之后多了很多白头发,明显老了很多,估计是学葡语太操劳了。李女士*访谈对象,李女士,60岁,澳门本地华人,访谈时间2016年5月13日诉苦说葡语弥撒她们会觉得辛苦些,因为听不懂,如果是粤语或者英文的话还好些。

在教堂进行弥撒仪式时,笔者偶遇一位来自内地的老年妇女,她孤身一人,说普通话,可惜在场的大部分人都听不懂。有教徒虽然听不懂她说的话,但看了她的挂牌,说是某修会的,让她去找该修会的修女。随着内地与澳门的关系日渐密切,澳门的少数教堂亦开始增加普通话的弥撒。此外,前来参与仪式的教徒来自四面八方,除了澳门本土的教徒之外,还有来自香港、内地及东南亚其它国家。教徒背景的多样化也决定了澳门宗教语言的多样化。

3.宗教艺术本土化。在宗教艺术方面,澳门天主教有属于自己的本土音乐,而这些音乐正是在澳门独特文化背景下产生的。华人教徒W*访谈对象,阿W,27岁,澳门本地人,天主教徒,访谈时间2014年5月13日,地点:圣物宝库(玫瑰堂2楼)。向笔者介绍,她喜爱的本土天主教音乐主要是出自神父马炳灵、区师达、梁加恩等之手。她说道:“天主教音乐是由Monophony向Polyphony演化的,我们本土天主教的音乐恰恰是秉承了这一点。澳门天主教的音乐是一个里程碑,更是一笔财富。文化历史的角度让它凸显风格,并在二十世纪便将独特性和沿袭性很巧妙地融合在一起。我们澳门二十世纪的天主教音乐注定是整个华人音乐史上不可缺少的见证。”

表1*天主教澳门教区网页公布,更新时间为2015年9月。

W还专程提到她最敬重的神父梁加恩的音乐作品。“我觉得我们学音乐的人应该向梁神父学习,他很感谢主给了他一对音乐的耳朵和探讨的机会。一切得来不易,笃信音乐的神父在三层键盘上造诣颇深。我的恩师Dr.Lau跟我说过,梁神父对圣乐的创作动力来自对广东话的思考。我们天天说广东话,但是从未有人像他一样由发音到音调作出种种思考谱写成圣乐。我个人觉得他是先驱者,是为促进我们本土的圣乐作出了莫大的贡献的人,像《就着借着祂》最末的‘Amen’部分如此高深地运用了多声部的创作安排,实在是难得。”W还为笔者播放了梁加恩神父的创作曲目《福音前欢呼》——“赞美天主!亚肋路亚赞美,赞美人生活不只靠饼,而也靠天主口中所发的一切言语……”歌曲十分动听,并且避开了由传统拉丁文转译过来的圣乐的弊端,押韵上口,清晰凝练,音调起伏有序,听得出都是细心匹配下创作而得的圣乐。天主教音乐的本土化对宗教在当地的传播与发展非常重要。在特定的文化氛围下,澳门天主教音乐蓬勃发展,不仅为教会礼仪活动和教徒的日常文化生活提供了丰富的音乐圣餐,而且在圣乐作品的创作过程中,涌现出一批人才,直接或间接地为澳门本土天主教薪火相传发挥一定的积极影响。

4.仪式的象征符号本土化

在仪式中,大到框架的建构、场景的构建,小到符号的选用、动作的展示都源自模拟。仪式中有大量通过模拟机制而建构起来的符号特征。例如弥撒仪式中领受的圣体不可能是当年耶稣最后晚餐中祝圣过的薄饼,在仪式中通过模拟机制,使之等同于耶稣当年祝圣的面包,从而具有神圣不可亵渎的特质。

弥撒仪式领受圣体的环节中,教徒排着队,双手虔诚地从神父手中接过圣体,捧在掌心喂入口中(亦有由神父直接放入教徒口中,以前规定教徒的手不能接触圣体)。在仪式中,每个教徒都难以避免地按照自己的文化背景去理解天主教这一套仪式象征。教徒阿木*访谈对象:阿木,女,28岁,澳门人,天主教徒,访谈时间2014年5月13日,地点:玫瑰堂。介绍说:“圣体其实是一片白色小薄片饼,我们叫它‘饮圣体’,它是很容易融化在口中的食物,没有什么味道。”弥撒中的圣体是纪念基督的死亡及复活,是敬礼的巅峰和泉源,是最崇高的圣事——因基督自己兼作奉献和牺牲(食粮)。弥撒中祝圣圣体后,司祭和教徒领受此圣体称为领圣体,敬礼此圣体称为朝拜耶稣圣体。据说教徒领了圣体后,就能和耶稣溶为一体,得到天主的恩宠。”教徒一旦领受圣体,此后的每年都必须至少领受一次,除非有正当的理由,否则一般都在弥撒仪式中领受圣体。阿木的叔父也是一名天主教徒,在一次犯错后,他每次领受圣体前都必须要履行忏悔圣事。另一位本土华人教徒阿L*访谈对象:阿L,女,30岁,澳门人,天主教徒,访谈时间2014年5月13日,地点:玫瑰堂。表示她感受到圣体是甜与苦两种味道交错的,她认为尝到苦味是感受到圣子耶稣为拯救人们的罪所受的苦,说甜是因为得到蒙受圣恩的面饼是幸福的。她还回忆起第一次领受圣体时教友告诫她在领受前一个小时要避免任何进食。

澳门本土华人教徒处于一个文化夹层,例如在祭祀、婚礼等本土华人都习以为常的民俗面前,他们要做到既不违反教义又不与传统有太大的冲突。教徒X女士谈到:“就像我们参加一些天主教葬礼,也会用香进行祭拜的。因为我们不是拜神,我们只是去恭敬亡者。我们是绝对不能去拜另一个神,做这些仪式都是为了恭敬祖先……我们之前到大陆去,教堂里也有上香的情况,当时我们很好奇,后来他们解释说是过年恭敬祖先。像我之前去越南,他那里是很诚心的,他们在圣堂里面摆了一个极大的香炉,询问之下,原来他们习惯用香来敬奉神,说他们是用心来供神,但当他们做弥撒时,还是要扔掉或藏起来不能让香炉出现。”显而易见,人们将教义当中的某些仪式和象征符号进行了本土化改造和重新解释,从而发生了文化涵化现象。

结语

澳门花地玛圣母像巡游是葡萄牙人在澳门殖民时期引进的仪式,是南欧文化在澳门的体现。在经历长时间的本土化磨合之后,它已发展、整合成现今的规模和形式,与葡萄牙本土的花地玛圣母瞻礼相比较,也已产生多方面的变化,譬如弥撒语言、巡游方式、参与群体、仪式符号象征等。在这个仪式当中,体现了南欧文化与亚洲文化、天主教文化与中国传统文化、华人族群与土生葡人族群之间的交互作用与彼此影响,最终呈现出一种族群文化融合的现象。正如有学者*周大鸣:《澳门的族群》,《中国社会科学》,北京:中国社会科学杂志社,1997年第5期,第155页。曾指出,随着文化涵化的加速,澳门将会出现一个产生于不同族群基础之上的新的族群——“澳门族群”。澳门族群将是以汉民族为主体,融合了澳门其他族群的“多元一体结构”。澳门虽为蕞尔之地,但它所呈现出的多元文化与族群混杂交融的现象非常值得探讨,尤其是文化的涵化过程,各方因素与力量此消彼长互相角逐,在宗教仪式及传统民俗中表现得尤为明显。这几股力量所代表的文化互相交融碰撞,形成了澳门独特的文化特色。在“文化适应”的传教理念下,文化的差异和对立得到缓解,使多种不同的文化相互并存和包容。

仪式是人类宗教生活的重要组成部分,涂尔干(Emile Durkheim)把宗教现象分成两个基本范畴:信仰与仪式。他认为对于宗教信仰者来说,整个世界划分为两大领域,一个领域包括所有神圣的事物,另一个领域包括所有凡俗的事物。*[法]爱弥尔涂尔干著,渠东、汲喆译:《宗教生活的基本形式》,北京:商务印书馆,2013年,第45-46页。华人天主教徒与土生葡人在凡俗领域中虽有着显著的区别,无论是生活习惯、身体特征、文化背景还是思想认知都有很大的不同,但在神圣领域里在共同的信仰面前这一切差异都变得无关重要。族群在仪式中模糊了族群的边界,在此情境里他们都是天主教徒,都是天主的子民,以不同的语言唱诵着一样的祷文,为自己家人祈福。此仪式过程正如特纳(Victor Turner)所提到的“阈限性”*[英]维克多·特纳著,黄剑波等译:《仪式过程:结构与反结构》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第168-169页。,即处于反结构状态下的一种秩序的缺失,在此阈限期内族群的边界变得模糊甚至消失,族群文化由异质变为同质。待仪式结束后,人们进入阈限后(日常状态)阶段,族群边界似乎重新出现,但更多的可能性是异质文化被内化后不断本土化,二者相互交融并形成新的文化因子。因此,花地玛圣母巡游仪式所反映的族群文化的互动与交融,正是澳门形成多元文化共生的文化特质的内在动力之一。

[责任编辑]罗曼莉

张敏,中山大学社会学与人类学学院博士研究生,北京师范大学珠海分校讲师。(广东 广州,510275)

* 本文系国家社科基金重大项目“中国宗教艺术遗产调查与数字化保存整理研究”(批准号:11&ZD185)的阶段性成果。

K890

A

1674-0890(2017)02-071-09