乡愁纪事

2017-04-20杨正华

■ 杨正华

乡愁纪事

■ 杨正华

家乡是个百年古镇,文化底蕴深厚,地域特质鲜明。

家乡为我们留下了很多宝贵的遗产,在人们的记忆中逐渐消失。留住乡情,守住乡愁,或许能为家乡今天、明天的发展,保存一串串“根脉”,或许能作为一种社会资本,吸引城市居民寻找绿色生活的“客厅”和“家园”,再现家乡繁华。

美丽乡村建设,如果放弃既有的形态和传统文化,再美也没有“灵魂”。倡导尊重乡村文化景观的演变性,打造现代社会文化的多样性,科学规划,让乡村美丽实至名归,这样的乡村才是真正乡村文明的自觉表现,生命力才能长久不衰。

我是吴堡人

我的家乡吴堡,是一个非常值得留念的好地方,顺口溜为证,“吴堡集钱好赚,吴堡街上事好办,吴堡的媳妇也不孱”。人口密集,商贸经营发达,街市车水马龙,集市人山人海。计划经济时代镇上的“国”字号单位就有好几家。平时与人交谈中,当人们提起家乡的时候,我总是迫不及待地插上几句,夸夸家乡的过去。周边相邻五里路范围的老少爷、奶奶、大婶们外出办事,当人们问起家乡时,总以“我是吴堡人”而自豪。

随着历史的演变,过去的繁荣渐渐淡出了人们的记忆,但道不尽的故乡眷恋,诉不尽的故土之情和驻留在我心底的“美丽传说”,始终荡漾在我的记忆中,难以抹去。

这,就是乡愁吧?

愁之简

吴堡地处高邮、界首、临泽三镇弦线中段。据传明万历年间,吴氏鼻祖吴廷弼从苏州来此安家做生意,世代延续,立谱建庄,得名“吴家堡”(简称吴堡)。到民国初期,大庄已有200多户人家(外来生意户占20%),约1000多人口,庄民以做生意为主,种田为辅,大街小巷自然形成。人口密集、交易兴旺,街巷码头有序,商铺工厂俱全,包容、诚信、安全的“吴堡镇”之名,远扬百里之外,“小无锡”美称远扬十里八乡。上世纪50年代,吴堡街市上,供销合作社、信用合作社、综合商店、综合饮食店、联合诊所和一批个体手工业户相继挂牌。周山乡人民公社在吴堡诞生,办公地点在郭正太大院内;公社唯一企业手工业生产合作社(后来改为农具厂)设在吴堡中学食堂后身,也就是现在吴堡村部的地身。上世纪60、70年代,辐射马棚、张轩、司徒、周巷、营南、界首的初级中学、地段医院、供变电所、省道汽车站、蚕茧站、食品公司、粮站、旅社相继落户吴堡。省、县大的中心活动试点推进总是首选吴堡,如社会主义读书班、社会主义哈尔套大集、社会治安综合治理试点等,让吴堡镇远近闻名。

上世纪90年代中后期,因国家政治经济体制改革,城镇化建设的加速推进,农村原有的“国”字号部门、单位、企业相继退出人们的视野,吴堡昔日的繁华,成了人们美好的回忆,吴堡村成了一件树冠上的“蝉衣”。

印象中的小镇

小时候,父亲跟我们多次讲起过小镇的故事,回想起来,至今还记忆犹新。他说,高邮建县后,县政府对基层行政区划定位,三大镇即三垛、临泽、界首,还有三小镇,就是吴堡、车逻、三朗庙(横泾)。周山公社成立在吴堡就是这个原因。后来公社迁址到杨庄,主要是当时营南也在周山范围,吴堡偏南,通知开会不太方便。为了保持小镇的繁华,县里决定吴堡作为周山的经济、文化中心来发展,待时机成熟后再做打算,让小镇变大镇。

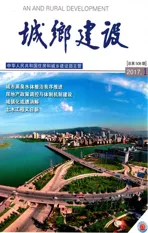

吴堡地理优势明显,距东荡(如白马荡、马饮荡、薛家荡)和高邮西湖较远,比较安全。西边、北边是老高田,一年稻麦两熟;东面、南面是洼田,一季水货一熟水稻,为了方便种田,高田上10家8户一个小庄,水洼地区一条河沟浜住有10多户人家,小镇处在高洼田的衔接处,四周有河有沟,倒堆发水,影响不大,东南西北30里路范围内仅此一镇。过去交通困难,位置适中的小镇就成了农户水旱物产交易的集散地。镇上人有做生意的习惯,为方便交易,镇东镇西两个集市场应运而生,10天四集一头两集。

小镇水陆交通条件很好,两条老庄河与老马河、盐城河交汇,南连高邮、江都,东通兴化、盐城,北接界首、宝应、淮安,西联上河堤公路。小镇居住密集,人口多元,“一街十三巷”自然形成。沿街做大生意的都是外来户,两户一条“官中”巷,街南街北直通,非常有序。每逢“香期”,客流、物流,街市、集市繁华真是无法形容。

小镇气息

小镇,充满活力的生机令我难以忘怀。进入70年代,小镇的社会、经济、环境等发生了结构性变化,小镇又有了新的突进,市场河两岸、地段医院、职业中学、小学、蚕茧站、旅社、信用社大楼、贸易站等涉及电力、交通、教育、卫生、工厂、物流的一批“国”字号事业单位、部门和兴旺的村办工业纷纷落地。1985年乡(镇)建制改革,经统计小镇常驻人口已达3100多人。小菜场、建材玻璃、车木加工、电器修理和照相馆等私营企业再度拓展。六安河上的“反修”大桥,是当时全六安河唯一可以行汽车的大桥。街道上穿梭的行人来往不断;服装厂灯火通明、日夜赶货。每逢集期,人流如织的壮观场景,以及河面上机动挂浆船掀起的浪花都是小镇的常态。小镇人的生活也打破了过去的单纯单调。理发店内或巷口边都能看到川流不息的人群,有的窃窃私语,有的木木呆呆埋头围着棋盘看下象棋,下象棋人有时为落子快慢或悔棋,争得面红耳赤,动粗口、发毒誓。一夜觉过来,第二天看到的还是他们两个人在那闷头下象棋,甚是好笑。

至今还时常在我的睡梦中一次次回想,又一次次离去的要算是看电影和“唱大戏”。曾经一度的“唱戏潮”,让一个传统而又充满生机和活力的小镇,是那么的“风月无边”。街头巷尾、田间场头、家里屋外,到那儿都能听到“朝霞映在阳澄湖上”“这个女人不寻常”“临行喝妈一碗酒”“我家的表叔数不清”等样板戏的“嗨”唱声。镇东头的扬剧《沙家浜》,镇南头的淮剧《红灯记》,镇西头的扬剧《奇袭白虎团》,商业系统的京剧折子戏《智斗》《赴宴》。这几台戏,不但在小镇大戏台上经常演出,还被请到桑树头、转水墩、晏大庄、老人桥等好多地方演出。说来也怪,演出竟然还谈成了几门婚事。还有一个家庭剧组,乡里来人都得出场的雍老一家,雍老两儿两女,老头和大儿子拉二胡,小女儿演李铁梅,大女儿演李奶奶、小儿子唱李玉和,老太婆拍手带铎子,扬剧、淮剧都来,树荫下、场头边,一条长凳、两把二胡,随时随地,耐人寻味。当时的排练、演出不计报酬,而且服装自备。《奇袭白虎团》收音机刚播放不久,他们居然能把剧本搞到手,在当时还是要点门路的。后来吴堡中学,吴堡小学也分别演唱起了《红灯记》《沙家浜》。老人们说小镇唱戏唱“疯了猴”。现在想来,在那“大呼隆”时期,小镇“疯了猴”地唱戏,与其说是小镇文化底蕴的展示,倒不如说是小镇人追求生活的情感发泄,以戏解乏的一种表现形式。

古老气息与现代繁荣相映的小镇,是那么的浪漫、和谐、真实。嘻嘻闹闹的歌声、来来往往的车船、熙熙攘攘的人群,一派和谐兴旺的景象。小镇,简直沉浸在人流、物流的浪潮里,陶醉在高亢、嘹亮的蝉鸣声中,真的是“农村那美好,小镇入梦来”。