商代饕餮紋及相關紋飾的意義

2017-04-20艾蘭SarahAllan美國達慕思大學

艾蘭(Sarah Allan) 著(美國達慕思大學)

韓鼎 譯(河南大學歷史文化學院)

一、 饕餮紋的識别

晚商青銅器是中國古代工藝和美學完美結合的杰出代表。在商代,當工藝水平突破了只能鑄造最基本紋樣後,一種具有雙目的獸形紋飾就不斷出現在青銅器上,傳統上稱之爲“饕餮”。衆所周知,饕餮紋是難以定義的,但它却非常容易被識别出來。當饕餮紋第一次出現在青銅器上,它就以雙目爲基本特徵(因此也表明有面部),并且被設計在一個帶狀區域内。該階段,饕餮紋由浮雕細紋或帶狀的粗紋構成。到了晚商階段,饕餮紋主要由多種變形獸類器官組成,這也成爲其重要的美學特徵。組成饕餮紋的動物也在不斷變化(其中也包括人的器官),但無論怎樣變化,饕餮紋總有一雙眼睛,或圓形雙目,或有眼角的“臣”字形眼睛。

在晚商階段,饕餮紋的雙目之上往往有角或耳。角可分爲幾種不同的類型,它們可能代表了幾種特定的動物,如牛(圖1b)、羊(圖1c)、鹿(圖1e未成年雄鹿的柱狀鹿角,該角形經風格化處理後成爲龍的角),虎耳(圖1a)有時也會出現在角的位置。但有些角仍難確定其來源,如圖2和圖1c,我個人認爲它們可能來自山羊。人的耳朵有時也會出現在饕餮頭部的兩側(圖1f,饕餮紋在圖29背面)。*See Sarah Allan, The Shape of the Turtle: Myth, Art and Cosmos in Early China (Albany: State University of New York Press, 1991), pp.138-149.(中文版見《龜之謎——商代神話、祭祀、藝術和宇宙觀研究》,北京: 商務印書館2010年版。)將瓶狀角(圖1e)視爲鹿角的觀點最早由J. Leroy Davidson提出(“The Riddle of the Bottle Horn,” Artibus Asiae 22 (1999): 15-22),而且鹿耳和正在生長中的鹿角紋樣,也能支持這一觀點。將如圖1g中的扭曲角形視爲鹿角的觀點,最早由江伊莉在1988年在安陽會議中的一篇論文中提出。她最近細緻考察了各種角形,並試圖使之與現實的動物相匹配。參見Childs-Johnson, “The Metamorphic Image: A Predominant Theme in the Ritual Art of Shang China,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 70 (1998): 20-31.許多饕餮紋有眉毛,有些占據角的位置,有些位於眼和角之間(圖1b,1f,3)。饕餮紋的口一般是張開的,下顎或是被簡省地表現或者不出現。口中往往有長長的尖牙(圖1a、1b、1g包括上下顎;圖1c僅有上顎),筆者認爲它其實代表了虎口(下文詳述)。在獸面的兩旁均有身軀,身軀下有一條腿,但由於是側面圖,因此也可以視爲一對腿。

圖1a—g 晚商青銅器饕餮紋拓片(約1300—1050BCE) 出處: 上海博物館青銅器研究組編《商周青銅器紋飾》,文物出版社,1984年,頁59(編號165),頁75(編號205),頁32(編號81),頁16(編號35),頁54(編號145),頁74(編號203),頁51(編號139)。

圖2 方彝,晚商時期(約1300—1050BCE),材質青銅,高20.9釐米 出處: Courtesy of the Musée Rietberg, Zürich, Switzerland (RCH 47, Sammlung Ernst Winkler)。

饕餮紋獸首兩側各有一個身軀,這一形象常被視爲“剖展”(split)的表現手法。饕餮紋整體也能够進一步分解,使之由一個個單獨的“器官”組成(圖1d),而且,每一個器官都可以“獸化”爲一個獨立的獸形(圖1f)。有些饕餮紋的兩側有獨立的獸紋,習慣上稱之爲“夔龍”紋,這一位置有時由鳥紋或是具有某些鳥類特徵的夔龍紋占據,同時,夔龍紋和鳥紋也能出現在其他區域内。有時,甚至饕餮紋的角也能變成獨立的夔龍紋(圖1g)。總體上看,雖然整個紋飾似乎在表現某種動物,但細緻觀察便能發現這種動物往往具有其他動物的特徵。

江伊莉(Elizabeth Childs-Johnson)曾推測饕餮紋的角都來自野生動物,並曾嘗試將這些角與甲骨卜辭提及的狩獵物種相對應。儘管我不認爲能够通過這種高度風格化的角來確定它們是馴養還是野生,但這却是一個很有意思的假設。狩獵是晚商時期商王的重要活動,也是甲骨卜辭中的常見主題。*Magnus Fiskesjö, “Rising from Blood-Stained Fields: Royal Hunting and State Formation in Shang China,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 73 (2001): 48-192,文章中有對晚商時期狩獵動物的考古和文字證據的詳細的總結。很多人類學家都發現: 在早期農業社會中狩獵和獻祭之間有緊密的概念關聯。瓦爾特·伯科特(Walter Burkert)就曾提出在古代近東和歐洲的信仰體系中,祭祀、狩獵和戰争的象徵性是可互换的,而同時,宴饗對於它們三者來説都是至關重要的。*Walter Burkert, Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth (Berkeley: University of California Press, 1983), pp.47-48.這種關係在饕餮紋上也有反映,它既關聯於戰争和狩獵,比如出現在儀式性兵器、戰争用頭盔和戰車的裝飾上;同時,又與祭祀相關,比如出現在祭祀和宴饗儀式所用的容器上。

商代晚期的甲骨卜辭顯示祭祀所用犧牲中包括人牲,有很多卜辭都有狩獵、捕獲人的記録,人牲主要以畜牧爲生的羌人爲主。他們與動物共同被列爲犧牲,稱之爲“人”或“羌”,在卜辭中,並没有特殊的標注。如果我們接受了瓦爾特·伯科特所提出的狩獵和祭祀在象徵性上的一致性,那麽饕餮紋中出現的人的成分,其性質也可以被歸爲“野生動物”。我們並不清楚商人是否食用這些捕獲的人牲,但在出土的青銅甗中曾發現人的頭骨,因此,儀式性的“食人”也許存在(圖3)。*一件於1984年出土於西北崗,其他則於2000年出土於劉家莊。見唐際根《殷墟: 一個王朝的背影》,北京: 科學出版社2009年版,頁160。饕餮紋的器官均由所狩獵的“野生動物”組成,這一觀點可以解釋爲什麽猪和狗這些在卜辭中常見的犧牲並没有成爲饕餮紋的組成部分(至少在可辨識的饕餮紋中難以發現)。*其實我們並不能完全確定這些器官的所屬動物。例如,我認爲圖1b和1c的角不應屬於同一類,但江伊莉認爲它們均屬於水牛角。參見Childs-Johnson, “The Metamorphic Image: A Predominant Theme in the Ritual Art of Shang China,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 70 (1998): 107-108.

圖3 甗(其中有頭骨),晚商時期(約1300—1050BCE),河南安陽殷墟出處: 作者自拍圖片,1983年拍攝於安陽考古工作站。

圖4 俎,(局部圖,從上方看),晚商時期(約1300—1050BCE),出土於安陽殷墟M1001號大墓,石質,厚1.21 釐米,邊長17.6—19.6釐米 出處: 李永迪《殷墟出土器物選粹》,中研院歷史語言研究所,2009年,pl.134(ROO5033016)。

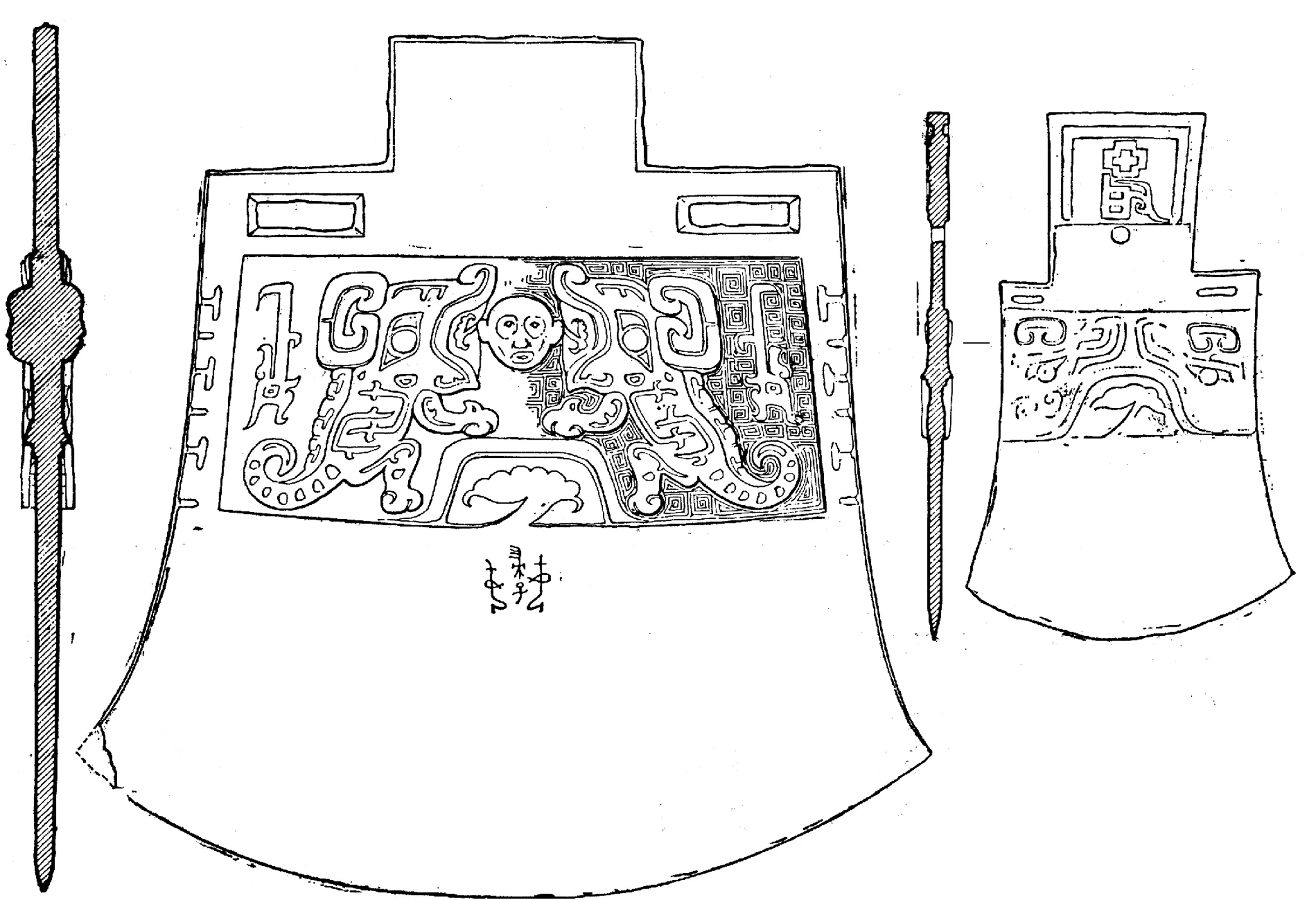

祭祖儀式中所用青銅器一般均飾有饕餮紋,但饕餮紋不僅僅飾於青銅器上,還出現在與宴饗祖先相關的儀式器物上,包括骨製、象牙、青銅、玉製的容器和食具上。樂器上也有饕餮紋,這大概因爲在祭祀儀式中會有樂器演奏。由漆器和木器構成的葬具基本全都腐朽了,但一些石質的隨葬品上有饕餮紋(圖4)。另外,饕餮紋也經常出現在與戰争相關的物品上,如戰士的頭盔和戰車的裝飾,以及砍殺犧牲的斧子上(圖5)。這些情况都證明了饕餮紋的使用語境與“死亡”(mortuary)有關,並表現在與喪葬、殺戮和祭祀相關的器物上。

圖5 鉞,晚商時期(約1300—1050BCE),出土於殷墟婦好墓。左器: 全長39.3釐米,刃長38.5釐米。右器: 全長24.4釐米,刃長14.8 釐米 出處: 中國社會科學院考古研究所《殷墟婦好墓》,文物出版社,1980年,頁106,圖66。

與之形成對比的是其他一些玉質器物上却鮮有饕餮紋出現。這些玉器所屬儀式似乎與祭祖儀式不同,例如璧和琮,我們不能確定它們在商代的意義,但在後來被用於象徵天和地。商代墓葬中也出土了很多相當寫實的立體玉雕,如一些小的動物和人像。就筆者所知,這些圓雕中並没有饕餮的形象,這可能反映了它們在商代儀式中的不同角色。另一種可能是饕餮紋最初就是由綫條構成,並没有立體的形象。但也應注意到,玉質的容器和武器却可以飾有饕餮紋,可見,不是材質而是儀式功能决定了是否會飾有饕餮紋。

三、 饕餮紋的名稱

圖6 琮,外方内圓管狀物。良渚文化(約3300—2000BCE),出土於常州武進寺墩遺址,玉質,高7.2釐米,寬8.3—8.5釐米 出處: 李學勤等《中國美術全集》,文物出版社,1985年,vol.9,頁40。

儘管饕餮紋在商代的青銅器上非常普遍,但我們仍不知道商人是如何稱呼它的。儘管對祖先和自然神祭祀是甲骨卜辭中的最主要内容,但其中並没有出現能與饕餮紋相匹配的記載。*儘管學界普遍認爲饕餮紋與甲骨卜辭中的神靈無關,但也有學者嘗試將它與某些祖神相匹配。其中有代表性的研究是林巳奈夫將饕餮紋視爲商代神祖夔,其方法是將甲骨文中“夔”字的(並不明晰的)頭、足與饕餮紋頭、足的某些特徵相比較。參見Hayashi Minao, “In Shū jidai no ibutsumotsu ni arawasareta kishin,” Kōgaku zasshi 46, no. 2 (September 1960): 129, and “Iwayaru tōtetsumon wa nani o hyō shita mono ka,” Tōhō Gakuhō 56 (March 1984): 1-97.江伊莉也基本贊同這一觀點,參見Childs-Johnson, “The Ghost Head Mask and Metamorphic Shang Imagery,” p.80, and “The Metamorphic Image: A Predominant Theme in the Ritual Art of Shang China,” pp.55-56. 其實,並没有證據證明甲骨文中的祖先或其他神靈與青銅器紋飾相關。而且,饕餮紋也出現在那些不崇拜商代祖先的人群的青銅器上。同時,饕餮紋的多變性也是對這種理論的巨大挑戰。這個問題已經折磨了學者們近一個世紀。我們所使用的“饕餮”一詞來形容青銅器上的這種紋飾,可以追溯到宋代(公元960—公元1279),當時的金石學家吕大臨,用《吕氏春秋》中的“饕餮”一詞來命名青銅器上的這一紋樣,書中記載:“周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害及其身。”*《吕氏春秋》卷十六《先識覽》。但是汪濤的研究提到,不同的宋代古物學家對該紋樣的命名是有差别的,這些名稱往往也是借鑒古籍,但他們的這些研究後來並未被所采信。例如羅泌(生於公元1131)認爲,該紋飾代表了蚩尤,蚩尤也是古籍中的人物名稱。羅泌的兒子羅苹深化了其父的觀點:“蚩尤天符之神,狀類不常,三代彝器多著蚩尤之像,爲貪虐者之戒,其狀率爲獸形,傅以肉翅。”(《路史》卷十三)*Wang Tao, “A Textual Investigation of the Taotie,” in The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, ed. Roderick Whitfield (London: Percival David Foundation of Chinese Art, School of Oriental and African Studies, 1993), pp.102-118.宋代古物學家將該紋飾與貪吃相聯繫是很有啓發性的推測,因爲根據筆者的研究,在商代信仰中,吞噬、穿越和瀕死都是相互關聯的(下文詳述),但並没有證據顯示宋代古物學家所猜測的紋飾名稱是商人使用的。

汪濤曾建議用“雙目紋”來代替“饕餮紋”,因爲只有雙目是貫穿饕餮紋始終的一個特點。但是以雙目紋爲特徵的紋樣在若干新石器時代的文化中就已出現,如良渚文化(約公元前3300—公元前2100)(圖6)中就有大量的雙目紋。縱然這些文化中的雙目紋與饕餮紋可能存在一定的傳承關係,但它們的意義和形式特徵却與饕餮紋存在太大的差異,若是不加以區别會造成不必要的混亂。許多中國學者也認識到“饕餮”一詞的不準確性,建議使用“獸面”來代替。但饕餮紋並不僅只包括面部,它通常還有身軀的部分。西方學者中也有相似的觀點,建議使用“獸形面具”來代替。*Jordan Paper, “The Meaning of the ‘T’ao-T’ieh,’1st” History of Religions 18 (1978): 18-41, and Elizabeth Childs-Johnson, “The Ghost Head Mask and Metamorphic Shang Imagery,” Early China 20 (1995): 79-92,上兩文認爲面具是饕餮紋的原形。但我認爲從饕餮紋的發展來看,這種觀點難以成立,因爲狀似“面具”的饕餮紋出現得非常晚。我在這裏仍依傳統,稱之爲“饕餮”,雖然明知商人不會這樣叫它,但至少近千年來都這樣使用。基於同樣的原因,我仍用“夔”來指代商代青銅器上各種一條腿的似龍形象。

四、 解釋的困境

饕餮紋所藴含的“死亡”的語境(mortuary contexts),以及大量裝飾在祭祖所用酒器和食器之上,這些證據都證明了饕餮紋在商代信仰體系中所占據的重要地位。饕餮紋所承載的宗教意義通過其視覺效果得到加强。我們也許不瞭解商代青銅器的藝術語言,但即使對饕餮紋毫不瞭解的人也能感受到它的視覺衝擊力,而且這種衝擊力不會因爲不熟悉而變弱。饕餮紋以及其他紋飾其自身都充滿着不確定性,任何可能的地方都會發生變化。它們呈現出最原始的恐怖感,並能激起觀者内心的敬畏。考慮到它所飾器物的功能,飾於給祖先獻祭的食器和酒器上、宗教性盥洗的水器上、戰争和儀式中用於殺戮敵人和犧牲的武器上,*對西方學者關於此問題研究的梳理和評介,可參見Sarah Allan, “Chinese Bronzes through Western Eyes,” in Exploring China’s Past: New Discoveries and Studies in Archaeology and Art, ed. Roderick Whitfield and Wang Tao (London: Saffron, 1999), pp.461-496;另外,一些不同的觀點可參見: Robert W. Bagley, Max Loehr and the Study of Chinese Bronzes: Style and Classification in the History of Art (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2008).這些敬畏感就變得容易理解。

所有嘗試對饕餮紋的解釋都必須面對一個難題,那就是它的多變性,晚商階段尤是如此。視覺上來看,雖然某一種動物在饕餮紋中占主導地位,但它却是由分裂或分解的形式構成,而且,仔細觀察就會發現幾乎所有饕餮紋均是由幾種動物結合組成的。雖然商代青銅器是在作坊中生産,而且生産工藝牽涉到多道工序,但是,每件青銅器都是獨一無二的個體,没有兩件一樣的青銅器。饕餮紋多樣的形式,皆是經過精心設計的,以呈現其美學特徵。饕餮紋的多變性讓我們無法將其解釋爲任何一種或一組生物,無論是真實的或是假想的,這也讓我們無法單獨去解讀某一個饕餮紋。正如羅樾所觀察到的:“用‘傳統文獻中的觀念’(traditional literary sense)來認知饕餮紋,饕餮紋是没有意義的。”*Max Loehr, Ritual Vessels of Bronze Age China (New York: Asia House, 1968), p.13. 羅樾的看法不單單基於饕餮紋的多變性,他認爲商代青銅藝術來源於仰韶文化彩陶圖案,以及蘇珊·朗格(Suzanne Langer)提出的“形式在先”(form comes first)的觀點,都對他觀點的形成産生了影響。對羅樾觀點及發展的更詳盡的評述,可參見Bagley, Max Loehr and the Study of Chinese Bronzes, esp.49-97.

饕餮紋是如此的多變,以至於我們無法將其劃歸爲任一具體或設想的動物(們),那麽它是如何表達意義的呢?或者説,它有意義嗎?我認爲回答這一問題的關鍵就在於羅樾所警告的“傳統文獻中的觀念”。爲了理解饕餮紋的意義,我們不僅需要瞭解饕餮紋發揮功能的信仰體系,同時,還要拓展解釋模式,突破歐洲美學傳統觀念範疇。*See Allan, “Art and Meaning,” in The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, ed. Roderick Whitfield (London: Percival David Foundation of Chinese Art, School of Oriental and African Studies, 1992), 9-33, and The Shape of the Turtle, chapter 6.也見於Robert Bagley, “Meaning and Explanation,” in The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, ed. Roderick Whitfield (London: Percival David Foundation of Chinese Art, School of Oriental and African Studies, 1992), pp.34- 55,其中有相應的評論。筆者的回應可參見書中“Epilogue,” pp.161-176.在本文中,筆者將探討饕餮紋的發展歷程,從饕餮紋最初出現的二里頭文化(約公元前1900—公元前1500)一直到晚商階段。筆者將探討以簡單雙目爲主要特徵的饕餮紋最初出現就在一個特殊的情境之中,即與薩滿或靈媒(religious interlocutors or spirit mediums)相關聯,他們藉助酒的力量在宗教儀式中作法。薩滿一詞,來自通古斯語,但在本文中作爲西方人類學術語,指能够具有“出神”能力,即脱魂或附體能力的人。在中文中,薩滿一詞往往與巫師相關聯,但筆者使用此詞,僅在上述定義的範圍内。考察饕餮紋最初的使用環境和在祭祀儀式中的功能,對於理解饕餮紋在商代的發展有重要的啓示意義。*我最初提出這個理論是在《龜之謎》中,探討了在没有發達的文獻體系文化中藝術與神話關係的本質。之後,我深化了這一觀點,認爲源於宗教體驗的神話性藝術有着神經官能性的起源,這就是説不僅是專業的薩滿,即使是普通人也能有這種體驗。

五、 商代青銅藝術的意義

西方人類學雖然傳統上常被分爲神話、藝術與儀式三個系統,但語言在三者間均發揮着重要的作用,正如神話被認爲是一種原始叙事,儀式被視爲一種展現(或者用現在的術語是“表演”),藝術是用於表達。傳統藝術史傾向於假定“寫實”是我們天生的審美追求,但我們發現,目前所説的“原始藝術”不僅不重視寫實,而且還常故意打破這一模式,運用各種手段來使它的意義更加難以理解,比如多種透視相結合、表現現實中不可能實現的融合。實際上,這種藝術並不“原始”,它通常具有久遠的文化傳統,同時,藝術工藝也非常複雜且悠久。這種類型的藝術在世界許多文化中都有出現,它們的特點是故意表現出對“寫實”的違背,並讓人不能單一或簡單地對其進行解讀,這些對於它們意義的表達都是至關重要的。

圖7 楚帛書局部細節,約300BCE,一般認爲出土於湖南長沙子彈庫,絲質墨迹 出處: The Ch’u Silk Manuscript: Translation and Commentary(Canberra, Australia: Australian National University, 1973), p.2。

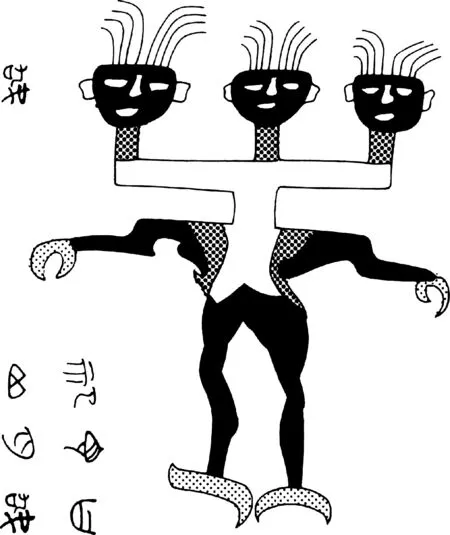

隨着“文獻”(literature)的發展(不只是“文字”),人們開始外化他們的思想。一旦書寫下來,思想就有了獨立的生命,因而就可以去判斷思考它們,並探索其真實性。表述故事和思想、創制可被理解的符號系統都需要語言,因此,在美學表達上,藝術相對於語言就成爲第二位的。而在文學叙事尚未得到高度發展的文化中,藝術常常用於直接表達宗教經驗。比較商代青銅藝術和子彈庫楚帛書(公元前4世紀—公元前3世紀)文字四周的圖像就可以發現: 帛書上,藝術家在表現它們文學中神的形象時是非常困難的,比如用三個頭來表現一個神像(圖7)。

最常見的神話的定義是“超自然的故事”,但是“超自然”(supernatural)是一個有問題的術語,當超驗的主體不是與人截然不同的神,而是死去後仍需要供養的祖先時,*值得注意的是,在非洲和美洲的部分文化的“原始藝術”中祖先的功能和“神”是一樣的。“超自然”就顯得不够準確。因此,筆者認爲神話更恰當的定義應是可隨意打破自然規律的語言表達,所謂的“原始”(筆者更願意稱之爲“神話性”)藝術用違背自然的方式來展示它的神聖本質時,並不是爲了表達或再現可感知的世界,也不是去描繪神話。實際上,它與該文化的神話具有相同的宇宙觀和思維結構,同樣,也必然與宗教經驗暗示了相同的主題和圖像。

晚商青銅藝術中,饕餮紋具有雙眼、張開的虎口以及暗示了來自多種犧牲動物的角,但它並不確指某種具體的動物。實際上,它運用了多種表現手法,如不確指性、多種透視混合、不同動物相拼合等,這些都暗示了該圖像是超出我們認知的。用這些方法,青銅器紋飾創造出一種“非現實”觀念(sense of the other),它不會被客觀世界所限制,也不能被準確的定義。不僅商代青銅器上的紋飾在不斷地變化,它們還充滿了狀態變化的暗示,比如宴饗與祭祀,紋飾既是龍而又是鳥,蛇的蜕皮,鹿角的脱落與新生,蟬從地下出來蜕去外殻獲得翅膀等。

儘管商代藝術體現出某些與無文字文明藝術的相似之處,但我們通過甲骨文可知殷墟時期的商人有着非常發達的文字體系。*在《龜之謎》中,我認爲商代的書寫關注而且被限制在占卜和儀式中,但也有不同意見,如William G. Boltz, The Origin and Development of the Chinese Writing System (New Haven, Conn.: American Oriental Society, 1994), or Robert Bagley, “Anyang Writing and the Origins of the Chinese Writing System,” in The First Writing: Script Invention as History and Process, ed. Stephen D. Houston (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp.190-249,但Adam Daniel Smith已經列出了令人信服的書寫被限制的證據,參見Adam Daniel Smith, “Writing at Anyang: The Role of the Divination Record in the Emergence of Chinese Literacy” (PhD diss., University of California at Los Angeles, 2008).這種占卜涉及一系列複雜的工序,吉德煒曾估計商代的祭祀每十天就需要六只牛和十三只龜,僅完成殷墟期的甲骨就需要300萬工時。*David N. Keightley, Sources of Shang History (Berkeley: University of California Press, 1978), p.89, p.169.爲了滿足需求,牛的肩胛骨和龜的腹甲大量地從其他區域送往殷墟,甚至包括遠至緬甸或印度尼西亞的龜甲。*李學勤、齊文心、艾蘭: 《英國所藏甲骨集(下)》卷一,北京: 文物出版社1991年版,頁248。晚商時期祭祀程式化爲周祭的形式,甲骨卜辭給人最强烈的感受仍是商人内心的恐懼和避開灾難的需求,而爲了避開即將發生的灾難就要提供合適且會被接受的祭品,這些祭品包括的動物和人,有時數量甚至上百。的確,與其説甲骨卜辭的目的是預見未來,不如説是保證現在的行爲不會招致未來的灾難。*See Allan, The Shape of the Turtle: Myth, Art and Cosmos in Early China (Albany: State University of New York Press, 1991), pp.112-123.如果在祭祀環節中出現差錯導致祖先不滿意,那麽商王和他的子民就將被詛咒: 收成將减産,他們會生病、遭遇灾禍,或者在戰争中失敗。

這種對逝去祖先祭祀的需求,爲我們提供了理解商代祭祀禮器紋飾意義的語境。這裏,青銅器可以被理解爲現實世界和祖先(亡靈)世界之間超然的中介,依靠它們,商王嚮祖先獻祭。這樣,青銅器上的紋飾可被理解爲用另一個世界的神聖語言所書寫,用於殺戮的武器也共用了這種具有暗語性質的裝飾語言。饕餮紋影射了多種與祭祀相關的動物,而青銅器和其他禮器正是在這些祭祀儀式中發揮功能。下面我將再次討論眼睛,眼睛代表了薩滿在出神狀態下的視覺經歷,所以很多文化中薩滿也被稱爲“視者”(seer)。眼睛同時也代表了能力,這種能力使它能够看到我們,但我們却無法看到或理解它。而張開的虎口,則象徵了通往另一個世界的通道,這些角和耳所屬動物是獻祭所用犧牲,包括牛、水牛、綿羊、山羊、鹿和人,而龍和鳥則分别象徵了地下和天上。

六、 新石器時代藝術主題的神經學基礎

在《新石器時代的心理》(NeolithicMind)一書中,皮爾斯(Pearce)和路易斯·威廉姆斯(Lewis-Williams)認爲幻覺和視覺幻象(類似於醒睡之際的視覺體驗)都是神經官能性的,這些體驗包括那些醒睡之際看到的生動的心象(mental imagery),以及由酒精、節奏性樂舞、致幻藥物引起的意識狀態的改變過程,更重要的是,這種體驗没有文化或人群的差别。*儘管皮爾斯和路易斯·威廉姆斯在《新石器時代的心理》一書中所提出的假設是基於新石器時代社會,而我的研究則是中國早期青銅時代,但他們的理論對於我的研究並非没有意義,因爲文獻傳統的發展,並不是文字本身或社會的發展,這就導致了藝術表達的變化,從源於經驗到源於文學内容的意義。所以,世界各地的新石器時代藝術中往往會突出表現眼睛。實驗證明,處於這種幻覺狀態的人腦常經歷相似的情景: 包括看見明亮的幾何圖案、穿越隧道、體驗漂浮或飛翔,以及看到人獸之間的轉换變形。這種既奇特又細緻生動的視覺體驗成爲古老文明中藝術圖案的豐富資源,也正是由於這種相似的幻覺感受,使得在新石器時代無關聯的文化中,常能發現相近的紋飾圖樣。

在幻覺體驗中,意識狀態的改變會激發神經官能産生一系列感覺,包括被卷入漩渦或隧道,聽到水聲和看到飛翔。正是這種普遍性的神經性體驗,以至於在幾乎所有的信仰中都有對宇宙分層的認識。*Pearce and Lewis-Williams, Inside the Neolithic Mind, p.68,該書將這種分層的宇宙觀描述爲“人腦自身的硬件”所致使,我認爲它更類似於神經體驗陷落和飛翔的感覺後而得出的邏輯結論。這種分層的宇宙觀通常認爲上方代表了“天界”(celestial)與鳥和各種天體相關聯,而下方則是“水界”(watery tier)(這些認識都與商代的情况恰好一致)。*見Allan, The Shape of the Turtle, pp.27-30.皮爾斯和路易斯·威廉姆斯的理論中有一個重要的觀點: 這種幻覺體驗並非只有靈媒或巫才能感受,它具有普遍性,一般人都能體驗到,他們斷言這是基於人腦的硬件(hard-wired in the human brain)。薩滿相比於一般人,只是强化了這種人所共有的能力,所以他們能够更輕鬆地在不同宇宙層際間溝通交流,但這種體驗並不異於常人。

七、 饕餮紋的淵源

下文中,我們將通過一系列的考古證據去證明: 在二里頭文化中,饕餮紋的最早相關形式是與薩滿緊密聯繫的,它以雙目爲主要特徵,這是爲了强化薩滿眼睛的力量。早商階段,目紋被裝飾於青銅器之上。早商時期的饕餮紋還没有出現明晰的身軀,整體形象也較抽象,但同時期,也有反映具象圖案的例子,鄭州商城出土的一件早商陶片上(經復原)有一個寫實的“雙身”人,他面露微笑,頭兩側是張開嘴的蛇或龍(下文詳述)。隨着饕餮紋的發展,口部變成了張開的虎口,以此暗示了通往另一個世界的通道,同時,它的模糊性由多變性所取代,表現爲: 它的角來自不同動物,而且這些動物還相互組合連接。因此,理解這種紋飾是非常困難的。

圖8 良渚文化琮上人獸主題紋飾,良渚文化(約3300—2000BCE),出土於江蘇反山M12出處: 《文物》1988年第1期,頁12,圖20。

李學勤曾指出,以浙江和江蘇爲中心區域的良渚文化中(約公元前3300—公元前2000),有大量包含雙目紋的玉雕,並認爲這應是饕餮紋的源頭。值得注意的是,良渚文化的該主題包括兩種目形: 帶眼角的人目和圓形的獸目(圖6)。在最簡略形式中,雙目間僅由一條綫相連;而最複雜形式中,人和獸被雜糅在一起。這種紋飾在玉琮上最常見,*Xueqin Li, “Liangzhu Culture and the Shang Dynasty Taotie Motif,” in The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, ed. Roderick Whitfield (London: Percival David Foundation of Chinese Art, School of Oriental and African Studies, 1992), pp.56-66. 中文見《良渚文化玉器與饕餮紋的演變》,《東南文化》1991年第5期。琮是一種外方内圓的管狀物。這種禮器沿用的時期非常長,在殷墟中也有出土。從良渚玉器上該紋飾的最複雜的形式來看,它與饕餮紋有着明顯的不同。在人獸雜糅的圖像中,人物頭戴羽冠,身份可能是靈媒或薩滿,但人的位置是在獸的上方,這似乎表現的是人騎在獸上(圖8)。而另一方面,通過晚商階段的饕餮紋我們可以發現,饕餮紋的面部有時也會包含人的面部器官,另外,通過“人入獸口”主題(下詳)可發現,人首是在動物的下方(與人騎獸有着根本的不同)。因此,我們很難想象殷墟的饕餮紋是僅基於良渚文化發展而來。

八、 二里頭文化

二里頭遺址是二里頭文化的核心區域,最初形成於約公元前兩千年左右,以河南偃師二里頭爲中心。二里頭文化形成了一種“文化霸權”,商代繼之,並影響了當前中國的大部分區域。*見Sarah Allan, “Erlitou and the Formation of Chinese Civilizaton: Toward a New Paradigm,” Journal of Asian Studies 66, no. 2 (2007): 461-496, esp.485-486.這種“文化霸權”形成的關鍵因素與不斷精進的冶金技術緊密相關,而這是爲青銅器禮器化服務的。*In State Formation in Early China (London: Duckworth, 2003),劉莉和陳星燦認爲二里頭遺址可以被視爲是一個國家,並以區域聚落形態作爲證據: 二里頭所統治的小的中心和村落按可分爲4個層次,相比於同時代或更早期的遺址,二里頭遺址得到大範圍的擴展。二里頭的青銅器已經使用了模範技術,這是之後中國青銅器鑄造的重要特徵,但該時期技術還不成熟,器壁很薄。因此,直至二里頭文化晚期也只有一小部分青銅器有紋飾,而且多爲最基礎的幾何紋樣(如圓圈紋和乳釘紋)。然而,二里頭文化中的鑲嵌緑松石的銅牌飾和漆器殘片上却出現了饕餮紋的早期形式(下文詳述)。

鑲嵌緑松石銅牌飾目前已知至少有16件。經考古發掘出土的包括二里頭的3件,以及四川三星堆的3件(兩件出土於真武的祭祀坑中,一件出土於高駢)。*王青: 《鑲嵌銅牌飾的初步研究》,《文物》2004年第5期;葉萬松、李德方: 《偃師二里頭遺址獸紋銅牌考識》,《考古與文物》2001年第5期。三星堆的銅牌飾的起源和具體年代目前尚不清楚,但根據所鑲嵌的不同類型的玉石以及更加抽象的設計風格,均説明這些銅牌飾模仿了二里頭銅牌飾的形式,但它們並非由中原地區輸入,應是當地生産的。二里頭出土的銅牌飾上具有一雙眼睛和一個(可能的)身軀。眼睛依照是否有眼角也能分爲兩種類型(圖9、10)。考古證明這些銅牌飾都是放在墓主人的胸前,銅牌飾每側均有兩個孔,應是用於綁在什麽東西上,可能是衣服上。

在二里頭文化第二期的一個墓葬中(M3,V區)發現了一件由兩千餘塊小緑松石

圖9 緑松石銅牌飾,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於河南二里頭遺址六區,M11。材質爲緑松石和青銅,高16.5釐米 出處: 中國青銅器全集編輯委員會《中國青銅器全集》卷1,文物出版社,1996年,頁20。

圖10 緑松石銅牌飾,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於河南二里頭遺址五區,M4。材質爲緑松石和青銅,高14.2釐米 出處: 中國青銅器全集編輯委員會《中國青銅器全集》卷1,文物出版社,1996年,頁21。

片組成的龍形器,它最初可能是粘在某些現已腐朽的材質上(如布料)。*許宏等: 《河南偃師市二里頭遺址中心區的考古新發現》,《考古》2005年第7期;徐宏: 《河南偃師二里頭遺址發現大型緑松石龍形器》,《中國文物報》2005年1月21日;Erlitou Fieldwork Team, Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, “A Large Turquoise Dragon-Form Artifact Discovered at the Erlitou Site,” Chinese Archaeology 5 (2005): 10-12.這件龍形器有65釐米長(圖11),頭部呈梯形,上下分别寬13.6和15.6釐米,長11釐米,眼睛由白色石頭制成。它被放置於墓主人的胸前,“龍”尾穿越整個上身。面部以三節實心半圓形的青、白玉柱組成額面中脊和鼻梁,由緑松石制成圓形鼻頭。在龍形器之下有一個獨立存在的緑松石條形飾,也許是這件器物的另一部分。這件龍形器在墓主人胸前,説明其功能應類似於稍晚的緑松石銅牌飾。同時,該墓主人腰間位置有一銅鈴,這與出土銅牌飾的墓葬情况一致,因此,這些墓主人的身份可能類似。

圖11 緑松石龍形器及銅鈴,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於五區M3,長64.5釐米出處: 《考古》2005年第7期,圖版6。

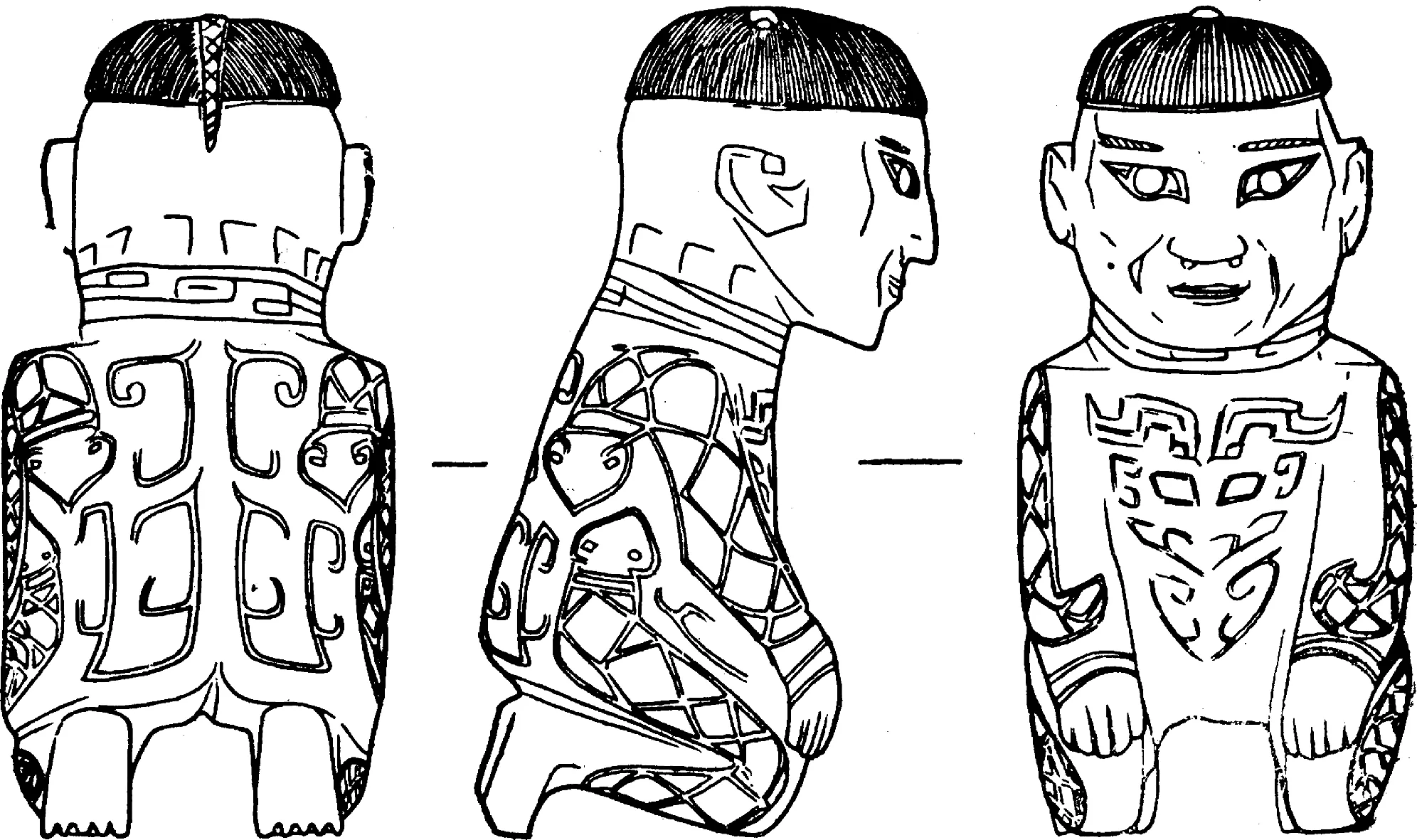

將突出雙目的緑松石銅牌飾置於胸前,這無疑是用於强化佩戴者的視覺力量。儘管目前並未發現二里頭文化之後的緑松石銅牌飾,但殷墟婦好墓出土的一件玉人却有與之相近之處,該玉人胸前有似鹿角的饕餮紋,這可能是其衣服的一部分(圖12)。*中國社會科學院考古研究所: 《殷墟婦好墓》,北京: 文物出版社1980年版,頁151、153,圖80.2,彩版24.2,圖版130.1(M5∶372)。在饕餮紋之下有一個高度風格化的蟬紋,蟬因爲其非同尋常的生命歷程使得它們成爲轉换或變形(transformation or metamorphosis)的自然象徵,因此它們在商代藝術中經常出現,其他文化藝術中也有類似情况。同時,蛇紋也出現在這個玉人的四肢之上,其背後的紋飾與二里頭出土的銅牌飾有相似之處。這個玉人呈跪坐狀,雙脚赤裸,許多文化中薩滿常以赤脚爲特徵。另外,他頭上没帶任何東西,但髮型很獨特,頭髮集中於頭頂,中央有一條小辮。

圖12 跽坐玉人(胸前有饕餮紋),晚商時期(約1300—1050BCE),出土於殷墟婦好墓(M5),玉質,高8.5 釐米 出處: 中國社科院考古研究所《殷墟的發現與研究》,科學出版社,1994年,頁141,圖200.4。

在細緻考察隨葬有龍形器和銅牌飾的墓葬後,我們推測這些墓的墓主人身份應是職業“視者”(seer),他們在祭祀中會用到酒,携帶銅鈴、擊鼓,同時還會用到一些特殊的玉器。酒精作爲一種改變精神狀態的“藥劑”,與薩滿(以及其他早期宗教儀式)有着非常緊密的聯繫。同時,音樂和舞蹈同樣可以誘發穿越感或幻象。早在公元前7000 年左右,中國已經出現了發酵飲品。*Mai Gewen (Patrick McGovern) et al, “Shandong Rizhaoshi Liangchengzhen yizhi Longshan wenhua jiu yicun de huaxue fenxi,” Kaogu 2003(3): 73-85; Patrick McGovern, Ancient Wine (Princeton: Princeton University Press, 1993), pp.314-315.二里頭墓葬中發現的成套陶制禮器中就包含酒器(此處,“酒”泛指發酵飲品,以穀物而非葡萄爲主要原料)。*鄭光: 《二里頭陶器集粹》,北京: 中國社會科學出版社1995年版。參見書中所繪二里頭墓葬中較多出現的成套的陶製禮器。除了第四期出土的一件鼎,目前二里頭文化中所出土的青銅器均爲酒器。爵最多,同時,與爵緊密相關的斝、角、盉和觚(細高且有外展的口沿)也有發現(早商階段的觚、盉,見圖13、14,晚商階段的鼎、簋,見圖15、16)。

圖13 觚,早商時期(約1600—1300BCE),出土於河南省鄭州市銘功路,材質青銅,高17.8釐米 出處: 中國青銅器全集編輯委員會《中國青銅器全集》,文物出版社,1996年,vol.1,pl.149。

圖14 盉,早商時期(約1600—1300BCE),出土於河南中牟黄店,材質青銅,高25釐米 出處: 李學勤等《中國美術全集》,文物出版社,1985年,vol.4,pl.13。

圖15 鼎,晚商時期(約1300—1050BCE),材質青銅,高21.8釐米 出處: Courtesy of the Staatliche Museum für Völkerkunde (OA22.426), Munich (formerly collection of Hans Luerchen von Lochow)。

圖16 簋,晚商時期(約1300—1050BCE),材質青銅,高15.6釐米 出處: Trustees of the British Museum(1957,0221.1, donated by P. T. Brooke Sewell)。

學界一般將二里頭遺址分爲四期,上文所論龍形器出土於第二期的墓葬M3中(M3,V區),M3所述墓葬群位於3號宫殿基址院内(2002年發掘)。這一特殊的位置證明它有着不同尋常的意義,但從其規模來看,應不是王室墓葬。M3長2.2米,中部寬約1.2米,深約0.5米。墓主人爲男性,30至35歲之間,頭向北。未發現棺痕,但在墓底散見“紅色粉末”痕迹,中國考古學家習慣於將這些“紅色粉末”視爲“朱砂”,但其實其中很有可能包含腐朽的漆器。隨葬品除墓主人胸前的緑松石龍形器外,腰間位置還發現一件有玉質鈴舌的銅鈴,頭部附近還有一件鳥首玉飾。銅鈴表面粘附一層紅漆皮和紡織品印痕。頭頂之上還發現有一組3件的斗笠狀白陶器,頂部圓孔處各有一穿孔緑松石珠,可能是某種特殊的冠飾。此墓葬還陪葬有十餘件陶器和豐富的漆器,可辨器形的漆器有觚、鉢形器和帶柄容器。陶器和漆器殘片的數量和細節在報告中没有記述,這可能是由於殘損程度較嚴重的緣故。*中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊: 《河南偃師市二里頭遺址中心區的考古新發現》,《考古》2005年第7期。

出土緑松石銅牌飾的墓葬M4位於二里頭遺址第五區,分期屬第二期(或第三期)銅牌飾出土時位於墓主人胸前,其身份可能是專職的神職人員。此墓長約2.5米,寬1.6米。墓底部有一層厚厚的“朱砂”,最厚處達8釐米,棺木外表用紅漆刷過,隨葬有陶盉和漆器(已朽),可辨識的包括觚、鉢等。*中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊: 《1981年河南偃師二里頭墓葬發掘簡報》,《考古》1984年第1期;葉萬松、李德方: 《偃師二里頭遺址獸紋銅牌考識》,《考古與文物》2001年第5期。文中認爲依據陶器形式該墓應劃爲第3期。此外,漆器殘痕中還能辨識出鼓,這是與薩滿活動相關的又一證據。距銅牌飾不遠處有一件銅鈴,銅鈴上方有穿孔,出土位置距離腰部較近(圖17)。*山西省的一個新石器時代晚期墓葬中曾出土一件體型較小但形式相近的銅鈴,襄汾陶寺(M3296)。中國社會科學院考古研究所山西工作隊、臨汾地區文化局: 《山西襄汾陶寺遺址首次發掘青銅器》,《考古》1984年第12期。Wangping Shao, “The Interaction Sphere of the Longshan Period,” in The Formation of Chinese Civilization: An Archeological Perspective, ed. Sarah Allan (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005), p.91.此墓還出土有一件素面玉柄形飾,玉柄形器直至晚商階段仍有出現,大部分没有紋飾,功能也尚不明確。但1975年出土的一件玉柄形器(75VKM4∶1)應引起我們的注意,其上雕刻有精美的“神面紋”(圖18),如此精美的雕刻説明其具有宗教功能,該器形象與上文所述M3中鳥首玉飾相仿(長、薄,但鳥首玉飾爲圓的而非方的),因此,它們也可能具有相似的功能。

圖17 銅鈴,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於偃師二里頭,材質青銅,高7.5釐米 出處: 中國青銅器全集編輯委員會《中國青銅器全集》卷1,文物出版社,1996年,圖版23。

圖18 神人面柄形器,二里頭文化,(約1900—1500BCE),出土於二里頭五區M4,高17.1釐米

另兩件出土銅牌飾的墓葬均屬第四期,並都有青銅器隨葬。M57長2米,寬1.05米,M11長2米,寬0.95米。和早期的M4一致,銅牌飾位於墓主人胸前,銅鈴位於腰部。M57還出土有青銅爵,M11有爵和斝。M57出土兩件玉柄形器,M11出土三件。另外,此兩墓都出土了多種玉器、陶器、海貝等物。M57墓底有一層漆木器的朽灰層,M11也發現有漆器容器的遺存痕迹。*中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊: 《1984年秋河南偃師二里頭遺址發現的幾座墓葬》,《考古》1986年第4期(M11);中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊: 《1987年偃師二里頭遺址墓葬發掘簡報》,《考古》1992年第4期(M57);葉萬松、李德方: 《偃師二里頭遺址獸紋銅牌考識》,《考古與文物》2001年第5期。文中認爲依據陶器形式該墓應劃爲第3期。綜合各種考古發現,我們推測: 墓主人胸前佩戴强調雙目的銅牌飾,並隨葬酒器、鈴、鼓、玉柄形器,有些還佩戴有不同尋常的頭飾,這些證據都表明墓主人爲職業的“視者”(seer)。

圖19 a. 饕餮紋漆器殘片,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於偃師二里頭三區M2。出處: 中國社科院考古研究所二里頭工作隊《1980年秋河南偃師二里頭遺址發掘簡報》,《考古》1983年第3期,頁203,圖九-9。b. 獸面陶片,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於偃師二里頭,編號2005ⅤH421∶8。出處: 中國社會科學院考古研究所《二里頭: 1999—2006》第4卷,文物出版社,2014年,彩版242。

早商階段,早期的饕餮紋能如此迅速地普及於各種青銅器之上,説明這一主題應早已在其他介質上存在,只是在鑄造技術成熟後轉移於青銅器上。二里頭文化的陶器常是素面或僅裝飾簡單幾何圖案,因此,陶器並非饕餮紋的直接來源。而僅存的幾片尚没有腐朽爲“紅色粉末”的漆器殘片却給了我們啓發,二里頭文化第三期的一個墓葬中出土的一片漆器殘片,*中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊: 《1980年秋河南偃師二里頭遺址發掘簡報》,《考古》1983年第3期。199-205,219(203, fig. 9.9)。其上紋飾具有雙目紋(圖19a),時代更晚的第四期陶片上也發現了一例類似紋飾(圖19b)。*中國社會科學院考古研究所編著: 《偃師二里頭: 1959年—1978年考古發掘報告》,北京: 中國大百科全書出版社1999年版,頁302,圖199: 7。這樣看來,早商青銅器上的饕餮紋很可能源於漆木器上已經頗爲成熟的紋樣,只是這些材質容易腐朽,所以我們難以見到實證。當青銅器的鑄造技術一旦達到了能在器壁上裝飾更複雜紋樣的水平,這些已經成熟的紋飾就迅速轉移過來。*Robert Bagley, “Erligang Bronzes and the Discovery of the Erligang Culture,” in Art and Archaeology of the Erligang Civilization, ed. Kyle Steinke and Dora C. Y. Ching (Princeton, N.J.: P. Y. and Kinmay W. Tang Center for East Asian Art and the Dept. of Art and Archeology, Princeton University, 2014), p.42,認爲:“我們不再需要在其他材質上找原形,這裏已經有原形了而且是青銅所製。”但是,這裏有一個公元前2000年左右的很重要的漆木器證據,如果説青銅藝術的發展與之無關,似乎有些説不過去。

漆器在中國北方地區的墓葬中極少能保存完好,但大甸子出土的陶器却給了我們關於這種裝飾紋樣的綫索,大甸子是夏家店下層文化的一個遺址,夏家店下層文化與二里頭文化時代相當。大甸子位於内蒙古中部,與二里頭相距甚遠,但該遺址出土的諸多器物都明顯地表現出受到二里頭文化的影響或兩者間有過文化交流。*Rowan Flad, “Ritual or Structure Analysis of Burial Elaboration at Dadianzi, Inner Mongolia,” Journal of East Asian Archaeology 3, no. 3-4 (2001): 23-52;李延祥等: 《大甸子墓地出土銅器初步研究》,《文物》2003年第7期;Allan, “Erlitou and the Formation of Chinese Civilization,” pp.480-483.這種相關性在大甸子出土的陶爵和陶角上表現得最爲明顯,與之形式相似的陶器或青銅器均在二里頭曾有出土。另外,大甸子出土的一件漆觚也是這種相關性的有力證據。*中國社會科學院考古研究所: 《大甸子——夏家店下層遺址與墓葬發掘報告》,北京: 科學出版社1998年版,頁350,pl.20.1.

圖20 有着雙目和菱形紋飾的彩繪陶鬲,夏家店下層文化(2000—1400BCE),出土於内蒙古赤峰大甸子M612,陶器 出處: 中國社會科學院考古研究所《大甸子——夏家店下層遺址與墓葬發掘報告》,科學出版社,1996年,頁105,圖54.5。

在大甸子出土的夏家店下層文化的陶器上,其表面一般用紅、白、黑三色繪以頗具視覺衝擊的紋飾圖案。如胡博(Louisa Fitzgerald-Huber)所説“基本裝飾單元由兩個相鄰且對稱的紋樣組成,而這個紋樣又是由C形的曲綫相互連接組成”,這與二里頭出土的銅牌飾紋樣也有一定的相似性。*Louisa G. Fitzgerald-Huber, “Qijia and Erlitou: The Question of Contacts with Distant Cultures,” Early China 20 (1995): 22.大甸子的陶器上所繪紋樣也包括目紋和菱形紋飾(圖20)。正如我們下文中將要看到的,這個菱形紋飾還出現在二里頭出土的一塊陶片上,它作爲雙身蛇的前額紋飾。保羅·辛格(Paul Singer)藏有一件銅牌飾,與二里頭出土的形式相近,在這件銅牌飾獸面的前額上也有菱形紋飾。*王青: 《鑲嵌銅牌飾的初步研究》,《文物》2004年第5期,頁66。如果大甸子陶器上的彩繪和二里頭的紋飾主題一致,那麽我們或許可以由此推測二里頭文化中已腐朽的漆木器上的紋飾特徵。*也見Fitzgerald-Huber, in Xiaoneng Yang, New Perspectives on China’s Past: Chinese Archaeology in the Twentieth Century (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004), pp.155-158.

二里頭的陶器很少有裝飾,但目前經考古發掘也出土了若干具有紋飾的陶片。它們展示出複雜的紋飾系統,並與後來饕餮紋相關。其中一件陶片(圖21a)上有雙身蛇,蛇頭部形態與圖2所示商代方彝饕餮紋之上的蛇頭相近。陶片上的蛇有菱形額飾,而在方彝的蛇和饕餮紋頭上也都有此紋飾。*葉萬松、李德方: 《偃師二里頭遺址獸紋銅牌考識》,《考古與文物》2001年第5期,頁43,圖8。菱形紋飾在商代饕餮紋的前額上經常出現(見圖1a、1b、1e、1g,圖4中每個面上的饕餮紋前額)。許多蛇(包括毒蛇)背部都有菱形紋,它們也常在商代藝術中得到表現,但筆者尚不能確定哪種蛇在前額有菱形。菱形紋飾在商代藝術中長時期存在,並常出現在饕餮以及與饕餮相關動物的前額上(如虎),但目前很難確定它究竟來自哪種動物。二里頭還出土一件早期形式的饕餮紋骨匕,屬二里頭四期晚段,但該階段與早商時段有重叠(圖21b)。

圖21 a. 菱形額飾的雙身蛇紋陶片,二里頭文化(約1900—1500BCE),出土於三區,H57。出處: 葉萬松、李德方《偃師二里頭遺址獸紋銅牌考識》,《考古與文物》2001年第5期,頁43,圖八。b. 二里頭出土獸面紋骨匕,二里頭文化(約1900—1500BCE),編號2004ⅤH285∶8。出處: 中國社會科學院考古研究所: 《二里頭: 1999—2006》第4卷,文物出版社,2014年,彩版345。

綜上,考古證據證明: 在二里頭文化中,出土鑲嵌緑松石銅牌飾的墓葬往往伴有酒器、銅鈴、玉柄形器,它們共同證明其墓主人是專職的神職人員,他們在儀式中使用酒精改變精神狀態,胸前衣服上繫有强調雙目的銅牌飾,以證明他們具有非凡的視覺能力。這樣,雙目紋與青銅這種材質産生關聯之初,其意義便與薩滿幻覺體驗有關,這就更接近皮爾斯和路易斯·威廉姆斯的理論: 早期宗教藝術中突出表現眼睛的意義是與“視者”(seer,此處强調薩滿出神時的視覺經歷)和意識狀態的改變(altered consciousness)相關的。這也爲理解這種藝術特徵提供了一種解釋,即通過表現不同形式的眼睛,唤起宗教體驗,其中就包括看到變形的事物。

九、 早商時期(二里崗文化)

饕餮紋最初出現在青銅器上是在屬早商階段的二里崗文化中。二里崗遺址在河南鄭州,該遺址有城墻,學界一般認爲它是商代早期的都城之一。距離二里崗不遠的偃師商城,被認爲是商代另一早期都城。*See Robert Thorp, China in the Early Bronze Age: Shang Civilization (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), pp.62-73,該文對這些發現做了總結。重要的報告包括: 河南文物考古研究所: 《鄭州商代銅器窖藏》,北京: 科學出版社1999年版;河南省文物考古研究所: 《鄭州商城——1953—1985年考古發掘報告》,北京: 文物出版社2001年版;河南省文物考古研究所: 《鄭州商城新發現的幾座商墓》,《文物》2003年第4期;杜金鵬: 《偃師商城遺址研究》,北京: 科學出版社2004年版。目前,中原區域以外也發現了若干重要的早商遺址(如湖北盤龍城、陝西城固、安徽六安等),這些地區出土的青銅器與中原的非常相近,雖然有證據表明銅礦是在中原之外開采和熔煉的,青銅器何時在中原以外開始鑄造却仍是一個有待解决的問題,*Robert Thorp曾對這一問題做過簡明的總結,見Robert Thorp, China in the Early Bronze Age, pp.74-116.在State Formation in Early China,劉莉和陳星燦提出一個核心的假設,即青銅器鑄造在早商階段是壟斷的。他們認爲所有的青銅容器都是在核心區域鑄造,儘管有證據表明青銅可能熔煉於其他地方,這一觀點基於核心區以外考古工作中鮮有發現模範和鑄造作坊,但這很有可能是因爲發掘有限所致。例如,他們認爲湖北盤龍城的青銅器均在鄭州鑄造。值得注意的是,盤龍城發現的青銅器比中原地區發現的青銅器含鉛量更高。參見湖北省文物考古研究所編著《盤龍城——1963—1994年考古發掘報告》,北京: 文物出版社2001年版,vol.1: 529—532。另外,我還認爲經過細緻分析盤龍城青銅器的形制和紋飾,也能發現其與中原青銅器的細小差别,至少有一部分盤龍城青銅器應是在當地鑄造,並模仿了鄭州青銅器的形制。但本文重點並不在此。我們應該重視的是,從早商開始無論在何地發現的青銅器,它們的主體特徵紋飾均是饕餮紋。

隨着鑄造技術的發展,早商階段青銅器種類不斷增多,最終形成整套的青銅禮器。二里頭文化中出現的青銅酒器在二里崗時期依然延續,但種類更加豐富,如新出現了尊、罍、卣、壺等盛酒器。此外,烹食器(鬲、甗、簋)和水器(盤、盂)種類也增多。*楊育彬、孫廣清: 《河南考古探索》,鄭州: 中州古籍出版社2002年版,頁319—324;Boqian Li, “Patterns of Development among China’s Bronze Cultures,” in New Perspectives on China’s Past: Chinese Archaeology in the Twentieth Century, ed. Yang Xiaoneng (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004), pp.188-199.

如上文所述,從早商開始,饕餮紋成了青銅器紋飾中最普遍的主題,其形式與二里頭出土的漆器殘片和一件骨雕(圖)相似。早商饕餮紋一般被安置於一個帶狀的裝飾空間内,它包含兩種目紋: 圓眼(形似動物眼睛)和臣字目(形似人目的帶眼角的眼睛),角和鼻子,有時目紋旁還有耳朵,這些紋飾的指代並不確定,但目紋却普遍存在。同時,勾紋狀的綫條存在於面部兩邊,從位置來看,它可能和晚期饕餮紋一樣是指身軀,但這些不確定的身軀和地紋間却没有清晰的分界。

十、 目紋的意義

當雙目紋出現在佩戴者胸前,就向觀看者强調了他特殊的視覺能力。當雙目紋出現於青銅器上,視覺的力量或者説溝通不同宇宙層次(生死)的能力,就賦予了青銅器,使之成爲獻祭給祖先的通道。目紋的出現表明: 儀式的主導者和參與者,他們並不是去看,而是被注視着。也就是説,這些眼睛並不是薩滿的,而與那些被祭祀的靈魂有關。

皮爾斯和路易斯·威廉姆斯曾指出: 在許多文化中,薩滿經歷幻象(seeing)和真正的死亡被認爲是相近的,甚至是一樣的。人們認爲死亡並不是生命的終結而是進入另一個世界,這和幻覺體驗中經歷意識狀態的轉變過程是一致的。因此,那些强化了體驗幻象(seeing)能力的人,常被認爲具有控制死亡的能力,因爲他們能從死者的世界中返回人間。也就是説,由於死亡也可以被視爲一種幻象經歷,“視者”(seer)體驗幻覺的經歷其實類似於死亡,只是他有能力再返回人間。因此,獻祭過程就被視爲不同宇宙層際間(生死)的穿越,把犧牲從人間送至死者的世界。*Pearce and Lewis-Williams, Inside the Neolithic Mind, p.100; J. D. Lewis-Williams, “Quanto: The Issue of ‘Many Meanings’ in Southern African San Rock Art Research,” The South African Archaeological Bulletin 53, no. 168 (1998): 86-97, 93. Inside the Neolithic Mind, p.100; J. D. Lewis-Williams, “Quanto: The Issue of ‘Many Meanings’ in Southern African San Rock Art Research,” The South African Archaeological Bulletin 53, no. 168 (1998): 86-97, 93. 這一假設是基於人類學家對南非San人的分析,他們將薩滿的出神等同爲死亡,雖然有學者對路易斯·威廉姆斯對San人的理論提出質疑,但並不影響此處的分析。

根據這一理論,早期藝術中目紋之所以重要,就在於它反映了神經官能性的幻覺體驗。被注視或被盯看的體驗也是神經性的,讓人感到不安甚至是恐懼,所以眼睛的圖案常被認爲有辟邪功能。*E. H. Gombrich, The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art (Oxford: Phaidon, 1979), 264 ff. See also William Watson, Style in the Arts of China (Harmondsworth: Penguin, 1974), p.29。此兩文研究了饕餮紋的産生效果的原因。饕餮紋後來的遺存成了漢代門上的鋪首啣環,它大概也有辟邪的意義,但辟邪的意義可能並不適用於解釋獻祭所用青銅禮器上的饕餮紋。通過晚商時期的甲骨卜辭可知,商人認爲祖先的靈魂仍以某種形式存活着,他們仍需要食物,而且還有影響人間的能力。這就説明,他們仍在“注視”着人間。我並不是説商代青銅器上的目紋是在表現哪位祖先的眼睛,而是從更寬泛的意義上來講,認爲饕餮紋的雙目暗示了與祖先靈魂的相關性,我們無法看到他們,但他們一直注視着人間。因爲亡靈的存在形式是不可知的,所以,在描繪時就不能用具象的模式表現。

皮爾斯和路易斯·威廉姆斯在描述新石器時代藝術主題時,似乎在暗示這些主題與人的視幻覺經驗相關,它們是“藝術家”實際體驗的外化表現。在此文中,我並非要論證商代藝術表現的是哪種幻覺體驗,因爲這是不可能的。我想説的是商代的饕餮紋(以及其他紋飾)在更寬泛的意義上講是與幻覺經驗相關的(但並非特指製作者的個人體驗),它們作爲連接亡靈世界的意象來源而存在,而這些亡靈正是青銅禮器所獻祭的對象。吉德煒認爲商代藝術是不同模塊間的組合,而非個人的創作。*David N. Keightley, “The ‘Science’ of the Ancestors: Divination, Curing, and Bronze-Casting in Late Shang China,” Asia Major, Third Series 14, no. 2 (2001): 177-181.但若基於這種觀點,商代藝術就與其他古代宗教藝術(包括歐洲宗教藝術)没什麽區别了,因爲它們都是在作坊中生産,雖然美學效果多樣,但均表達相同的宗教核心主題。商代青銅器雖然是由很多工匠共同完成的,但有理由推斷: 每件青銅器都有一個負責其内容和形式的設計師。因此,每件青銅器均是獨一無二的創造,其藝術表現力的强弱來源於設計效果和製作工藝。

十一、 早商陶片上“剖展”(bifurcated)的人

1975年於鄭州商城出土了一件早商陶片,其上圖案可能與薩滿的活動相關,同時,也表明饕餮紋的發展並非僅簡單地來自同時期的雙目紋。這件陶片發現於一處大型建築基址的夯土中,年代屬二里崗下層第二期(約公元前15世紀内),原應是陶製容器上的一片。2008年,該陶片的研究有了新的突破——湯威、張巍兩位學者辨識出陶片上人物脖頸下的身軀應是左右對稱的,並對此陶片圖案進行了對稱復原(圖22)。*湯威、張巍: 《鄭州商城“人獸母題”陶片圖案復原及相關問題探討》,《中國歷史文物》2008年第1期,頁34—48。筆者也曾探討過此陶片和相關紋飾,見“He Flies Like a Bird, He Dives Like a Dragon, Who is That Man in the Animal mouth Shamanic images in Shang and Western Zhou art,” Orientations 41, no. 3 (April 2010): 45-51.在圖片23中,我依照他們的思路在電腦上對陶片進行了復原,將陶片的右邊部分對稱至左邊。

圖22 人面陶片拓片復原圖(左側爲右側的對稱),早商時期(約1600—1300BCE),出土於鄭州商城 出處: 湯威、張巍: 《鄭州商城“人獸母題”陶片圖案復原及相關問題探討》,《中國歷史文物》2008年第1期,頁39,圖6。

圖23 人面陶片電腦復原(左側爲右側的對稱),早商時期(約1600—1300BCE),出土於鄭州商城 出處: 基於河南省文物考古研究所《鄭州商城——1953—1985年考古發掘報告》,文物出版社,2001年,彩圖,圖6.1。

觀察復原圖,它顯示出一個正面的臉孔,從脖頸處向下一分爲二,每部分均有一個側視的身軀,胸部朝下。在身體上方,頭部兩側各有一個類似蛇的動物側視圖,口中伸出分叉舌頭。儘管蛇的舌頭就要碰到他的耳朵,但這個人物却在笑,同時,他的姿勢也非同尋常的。第一眼看過去,這個人物似乎是在俯身爬行,腿彎曲着弓在身下,他的手指都是向内彎曲的,説明並不是由手臂支撑身體。如果我們把他的身體旋轉90度,使其脚掌踩在地上,只看其中一側,這個形象就變成了四肢均蜷曲的蹲踞狀,這一姿態與某些晚商的玉雕相似(參見圖24a)。因此,該陶片就可視爲一個蹲踞的人像被剖開後,水平放置於帶狀裝飾區域内的結果。

圖24a—e 蜷曲四肢的“人鳥”主題 a. 圖22中人的身體旋轉90度。b. 薩滿形象,晚商時期(約1300—1050BCE),出土於江西省新干大洋洲,高11.5 釐米。出處: 江西省文物考古研究所等《新干商代大墓》,文物出版社,1997年,頁158,圖80.1。c、d、e. 婦好墓出土玉雕,晚商時期(約1300—1050BCE),(c) M5∶576,高9.2釐米。出處: 中國社科院考古研究所《殷墟的發現與研究》,科學出版社,1994年,頁342,圖202.2、202.6;Jessica Rawson, Chinese Jade: From the Neolithic to the Qing(London: British Museum, 1995), 219, fig. 1b.

出土於江西新干商墓中(圖24b)的玉雕也呈現蹲踞的姿態,並表現出半人半鳥的特徵——有鳥喙和冠,人的四肢,大腿處有翅膀。該人物蜷曲的四肢和鄭州商城陶片上的形象是一致的。另外,兩者肩膀處的卷曲紋也是一致的。儘管新干距離商王朝的核心區域非常遠,但殷墟發現的諸多玉雕也表現出半人半鳥的形態。例如圖24c,婦好墓出土的一件玉雕上有鳥冠和蜷曲的人腿,膝蓋在身前蜷曲,肘部也呈彎曲狀,手(或爪)向内彎,這些特點和鄭州商城陶片及新干玉人的情况均一致。同時,他和新干玉人一樣也帶着臂釧,而在新干玉人是翅膀的地方則爲一個帶圈的十字。*See Jessica Rawson, Chinese Jade: From the Neolithic to the Qing (London: British Museum, 1995), pp.218-219,該書中有更多例子。江伊莉曾將這些圖像關聯到薩滿式的人獸變形,她將這個蜷曲的形象視爲胎兒的形象。見Childs-Johnson, “Jade as Confucian Ideal, Immortal Cloak, and Medium for the Metamorphic Fetal Pose,” in Enduring Art of Jade Age China, vol.2 (New York: Throckmorton Fine Art, 2002), pp.15-24.

這種形象的一再出現表明蹲踞的姿勢(包括膝蓋蜷曲、手臂彎曲、手掌内彎)是用於表現鳥的部分特徵或模仿鳥的特徵。許多文化中,薩滿被認爲具有飛翔的能力,並經常在儀式中穿戴一些具有鳥的特徵的服裝,或者模仿鳥類的行動。瞭解了姿態的可能含義,再看這個陶片上的人物,他的頭部在兩個蛇口之間,身體用剖展表現,其身份應是薩滿或靈媒一類。這就能解釋爲什麽他的頭在蛇口間還能微笑,因爲他不是普通人,他能穿越生死的界限。

鄭州商城陶片上的人物身體用剖展的形式表現,即在一個帶狀裝飾空間内,一個正視的頭部連接左右兩個側視的身軀。熟悉饕餮紋的人一眼就能認出這種表現形式和饕餮紋是一樣的,但饕餮紋的身軀,未曾用人身表現。事實上,在該時期,饕餮紋尚没有明確的身軀。儘管晚商陶器上常有花紋,但早商階段却相當罕見。這塊陶片上的圖案刻畫得很精細,應是在陶器半乾時刻畫的。此紋飾可能是模仿其他材質上更普遍的紋飾,比如雕刻在漆木器上的紋飾。

張光直先生曾提出過諸多有創見的觀點,其中之一就是將商代的青銅藝術放在環太平洋薩滿文化的語境中考察。*K. C. Chang, “Changing Relationships of Man and Animal in Shang and Chou Myths and Art,” in K. C. Chang, Early Chinese Civilization: Anthropological Perspectives (Cambridge, Mass.: Harvard-Yenching Institute, 1976), pp.175-196; “The Animal in Shang and Zhou Bronze Art,” Harvard Journal of Asiatic Studies 41, no. 2 (1981): 527-554; Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), pp.44-55.我的觀點支持了他那具有遠見的結論,即商代青銅藝術與薩滿相關。但我並非完全同意他的觀點,我認爲商王應該不會親自擔任薩滿的角色。*這一假設最早由陳夢家提出,參見陳夢家《商代的巫術與神話》,《燕京學報》第20期,1936年,頁486—576。正如我上文討論的,在二里頭文化中饕餮紋首次出現於與死亡相關的語境(mortuary context),表明這些墓主人是那些專職的“視者”(seer),但從墓葬規模來看,不應是王室墓葬。

另一方面,我們知道在晚商時期,製作甲骨卜辭消耗了大量資源,所有的努力就是爲了查看卜骨燒灼後的紋路。商王的責任就是組織占卜的整個過程,準備、燒裂、刻辭,而且他常親自解釋這些燒裂的紋路(若他能直接與祖先交流,那麽解釋占卜結果就顯得多餘)。也許商王有時會扮演“視者”(seer)的角色,或者要求“視者”(seer)去協助他溝通祖先靈魂,但其王權和神權却主要依賴於他占卜的能力和有計劃地爲祖先提供合適的祭品。*質疑商王是薩滿的學者及研究包括: Lothar von Falkenhausen, “Reflections on the Political Role of Spirit Mediums in Early China: The Wu Officials in the Zhou Li,” Early China 20 (1995): 278-300; David N. Keightley, “Shamanism, Death, and the Ancestors,” Asiatische Studien 52, no. 3 (1998): 763-783; Gilles Boilleau, “Wu and Shaman,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 65, no. 2 (2002): 350-378.

總的來説,我們從饕餮紋的發展過程中發現其與薩滿“(精神)穿越”形式存在聯繫,但這種聯繫是一般化的,並非爲商王所獨占。這也就是爲什麽飾有饕餮紋的器物在大小墓葬中均有,同時,在商代的王畿地區和受商文化影響的邊遠區域都有出現。

十二、 獸口中的人

商代青銅藝術的一個重要特徵就是其紋飾内容不是“叙述性”的。不同紋飾雖然被安置在一起,它們之間並没有明顯的關係,其關聯是静止的。但據我所知,商代藝術中唯一的例外是“人入虎口”紋飾主題。上文中我們討論了鄭州商城出土的陶片,由於形式相近於人入虎口主題,故在最初的發掘報告中,就把此陶片歸爲此類。但陶片上的圖像並不支持這一觀點,人首兩側明顯是蛇頭而非虎頭,但這件陶片與人入虎口主題以及饕餮紋都存在明顯的關聯。

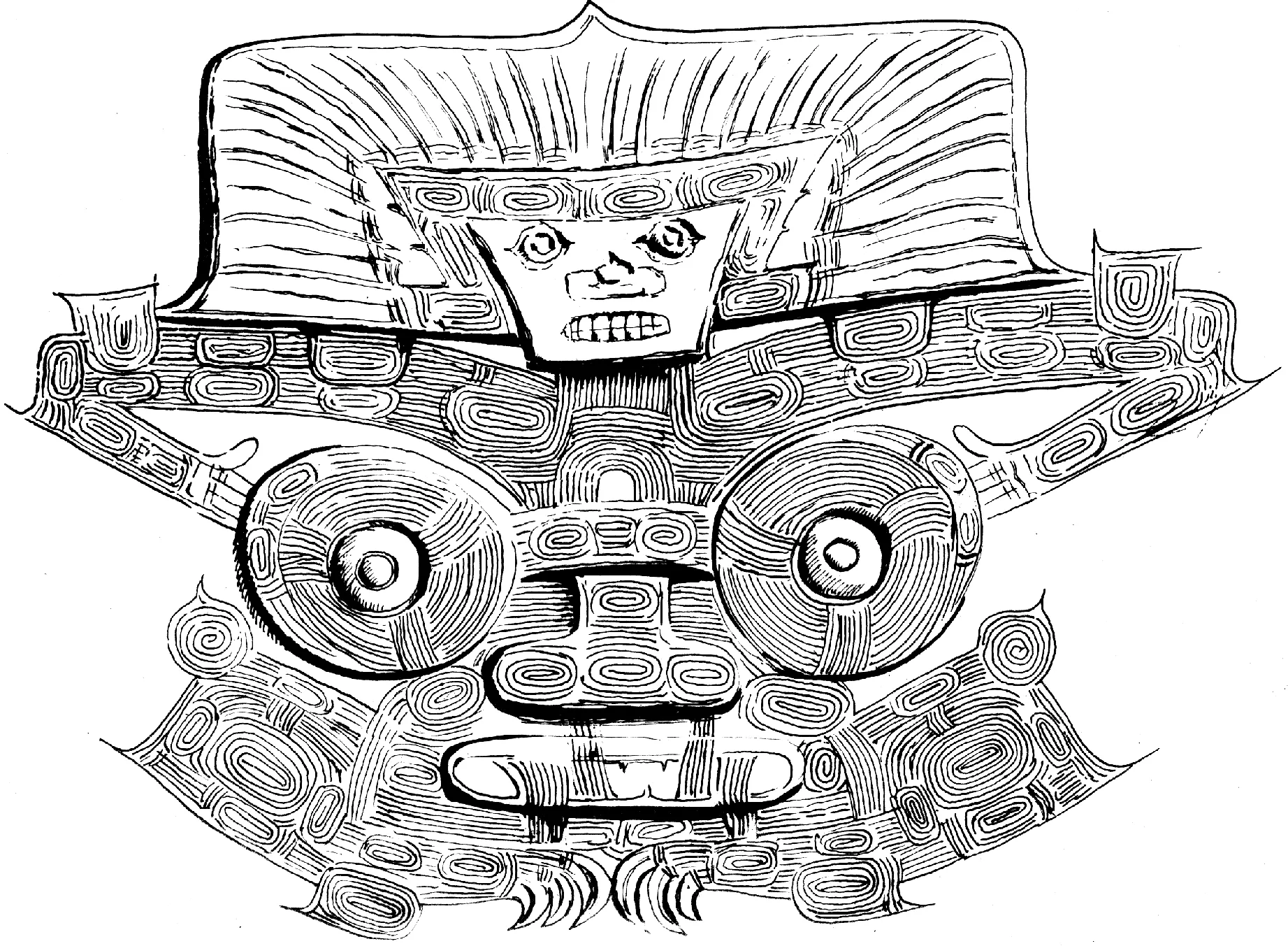

人入虎口主題主要體現在四件青銅器上: 兩件形式相似的尊,一件出土於安徽阜南,一件出土於四川廣漢三星堆;*中國青銅器全集編輯委員會: 《中國青銅器全集》第1卷,北京: 文物出版社1996年版,vol.1, 116-117, vol.13, 87-88;也見於 Robert W. Bagley, ed., Ancient Sichuan: Treasures from a Lost Civilization (Seattle and Princeton, N.J.: Seattle Art Museum and Princeton University Press, 2001), pp.140-141.另兩件是卣,一般認爲出土於湖南省,一件在法國賽努奇亞洲藝術博物館,一件在日本泉屋博古館。*Vadime Elisseeff, Bronzes Archaiques Chinois au Musée Cernuschi (Paris: L’Asiatique, 1977), pp.122-131 (no. 46); Robert W. Bagley, Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987), fig.179.因爲這四件器物出自南方,而且風格特徵也表現出南方特色,因此,許多學者認爲人入虎口主題是南方的,與饕餮無關,但我認爲這是對中原紋飾主題的具體化展現。*Allan, The Shape of the Turtle, p.149.

上述4件容器,安徽阜南的尊爲理解鄭州商城陶片提供重要啓示,如圖25a和25b。阜南尊的頸部很長,紋飾的自然風格濃郁,這都表明它屬於南方青銅器。尊上的虎也用剖展的形式表現,類似一首雙身,這和鄭州陶片上的人物形象以及饕餮紋都是一致的。虎的額頭上有一個菱形標誌,和上文所提二里頭陶片上的雙身蛇一樣(圖21)。人物正面朝向我們,頭在虎口中,他胳膊和腿都是蜷曲的,臉上帶有微笑,這些都和鄭州陶片上是相同(圖22、23)。*三星堆出土的形制相近的尊其鑄造稍顯粗糙,而且人面没有被表現出來。這個圖案在該尊的另一面也有表現。其他兩邊是傳統饕餮紋,在尊的圈足上還有早商期風格的饕餮紋。

圖25a—b 尊,晚商時期(約1300—1050BCE),出土於安徽阜南,材質青銅,高50.5釐米 出處: From the catalog of the exhibition, Prized Treasures of Chinese Art — from the National Museum of China, at the Tokyo National Museum, from January 2 to February 25, 2007, pl.19.

儘管這四件器物都是南方的,但在安陽地區也發現了這一主題的簡略形式。其中一個例子是在司母戊鼎的鼎耳上(該鼎是用於祭祀武丁的一個妻子所做,圖26),*上海博物館青銅器研究組編: 《商周青銅器紋飾》,北京: 文物出版社1984年版,頁589。另一例是在一件鉞上,出土於婦好的墓中(武丁的另一位妻子)。*中國社會科學院考古研究所: 《殷墟婦好墓》,北京: 文物出版社1980年版,頁105—106,figs. 66-67, color pl.13.1。這兩例中,虎被分裂表現爲兩個側視的獨立圖案,虎口中有人頭。在鉞上,虎口中的尖牙在該紋飾的下面也被再次表現,所以,這個鉞的刃部就變成了虎口的延伸。同墓的另一件鉞上也有帶有虎口的饕餮紋形象,其刃部也是虎口的延伸。由於鉞用於屠殺或分解犧牲,所以,延伸至刃部的張開的虎口,必然指代死亡以及人間和亡靈世界的通道。

圖26 司母戊鼎鼎耳拓片,晚商時期(約1300—1050BCE),材質青銅 出處: 上海博物館青銅器研究組編《商周青銅器紋飾》,文物出版社,1984年,頁589。

圖27a—c 甲骨文中的“虎”字,晚商時期(約1300—1050BCE)

到了晚商階段,饕餮往往具有一個張開的大口,常在上、下顎或者上顎上飾有尖牙(如果下顎被縮减表現)。儘管並非只有老虎有長尖牙,但甲骨文中的“虎”(以及體型相近的豹),都以尖牙爲特徵區别於其他動物。因爲青銅器中所盛放食物是要獻給已逝的祭祀對象所享用,所以在人入虎口主題中,以及青銅器饕餮紋上張開的虎口,都暗示了穿越至另一個世界的通道。*關於虎在“穿越”期間意義更全面的探討,可參考艾蘭《虎與中國南方文化》,《“迎接二十一世紀的中國考古學”國際學術討論會論文集》,北京: 科學出版社1998年版,頁149—182。

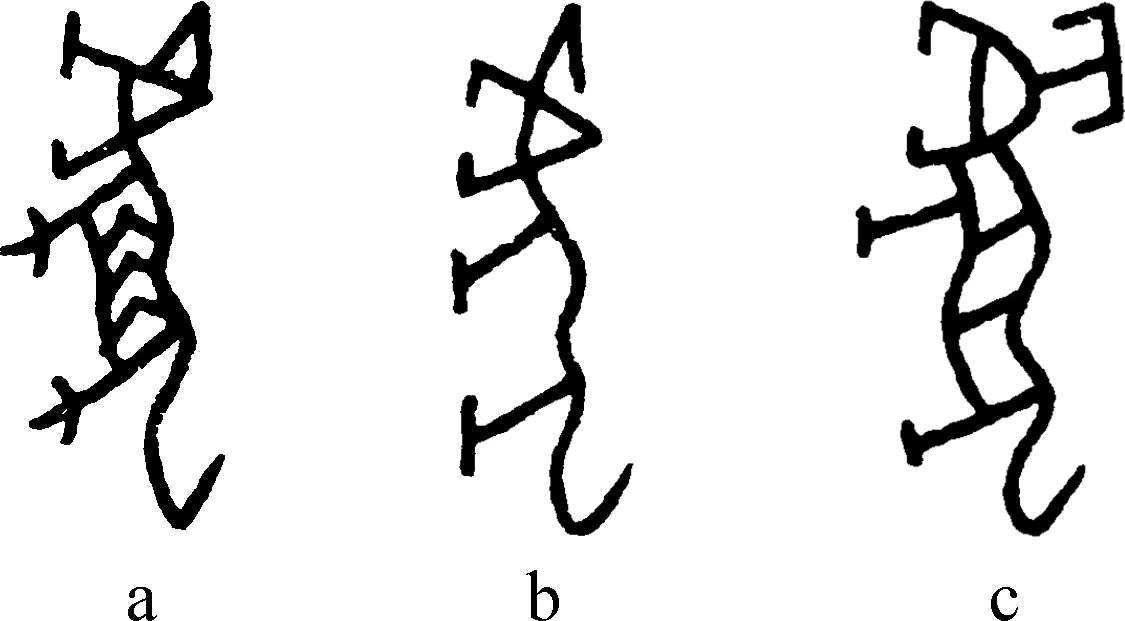

在甲骨文中,動物用簡單的側視圖加之一兩個顯著特徵予以區别。例如,“象”有一個長長的彎曲的鼻子,“馬”有大眼睛和鬃毛,“虎”字則用爪子和張開的有獠牙的大口區别於其他動物,獠牙用上下顎上的短綫表示(圖27a—c)。因爲在甲骨文中只有老虎有這樣的獠牙和張開的口,所以,我們可以推測,饕餮紋上的張開的口部來自老虎。

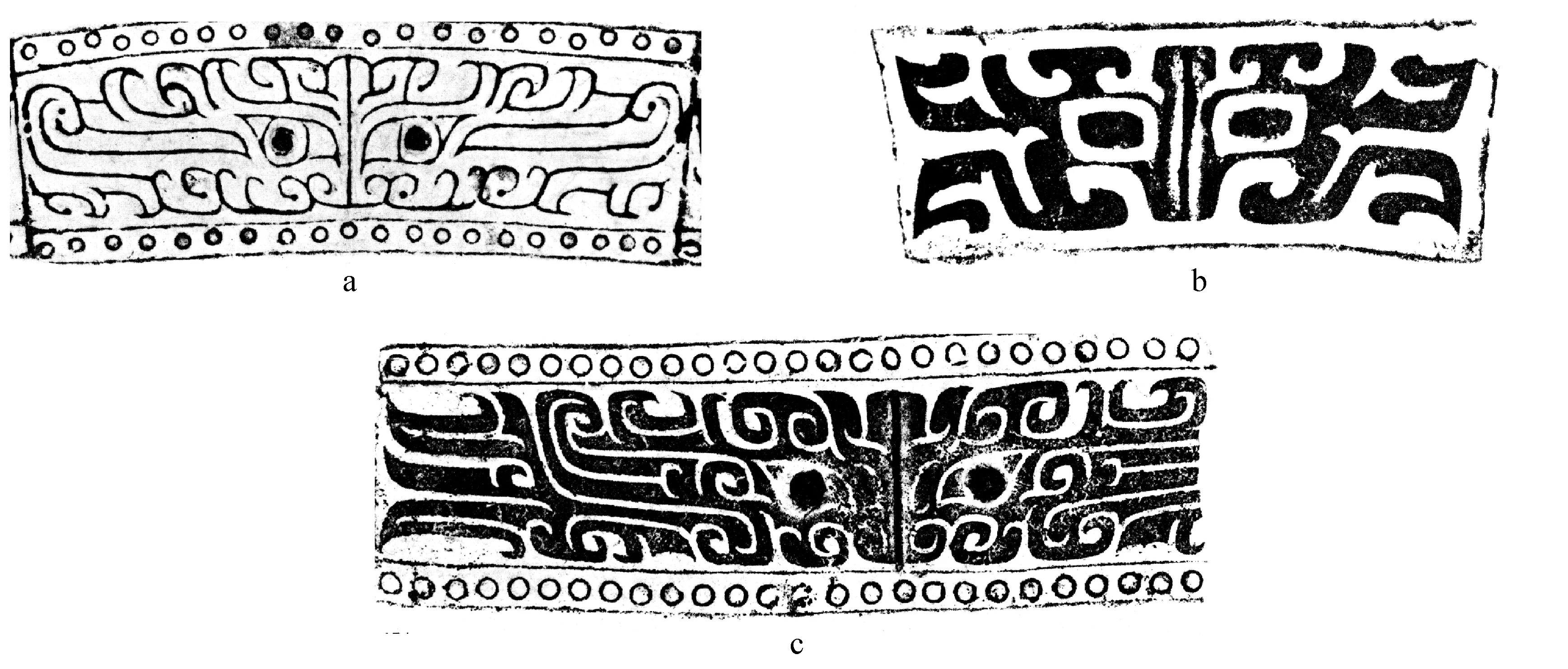

早商階段,饕餮紋最常見的耳(或角)是圓T形(參見圖13,14,28a,28b,28c)。這種耳型一直存在,例如婦好墓青銅鉞上的虎耳也屬此類(圖5)。晚商階段,虎耳有兩種類型: 一種是圓T形,另一種是類似家猫的尖耳,如“人入虎口”卣上的虎耳(圖29a、b)。*有些學者依據這些不同將它們視爲不同的文字。參看趙誠《甲骨文簡明詞典》,北京: 中華書局1988年版,頁202—203;島邦男《殷墟卜辭總類》,東京: 汲古書院1971年版,頁225。但也有將其視爲一組的情况,如中國科學院考古研究所《甲骨文編》,北京: 中華書局1965年版,頁224—225(no. 0619);姚孝遂編《殷墟甲骨刻辭類纂》,北京: 中華書局1989年版,頁635—636。我認爲這些圖像中的差異來自於不同的占刻傳統,而不是表現了不同的動物。所以,我同意後兩部書中的意見。按照李學勤先生提出來的甲骨卜辭新分組,我認爲最早的王室貞人史組,在他們的刻辭中“虎”字是圓T形耳;在武丁時期的賓組卜辭中,虎字的耳朵則是尖的。*我對貞人分組是基於李學勤和彭裕商的研究。參看李學勤、彭裕商《殷墟甲骨分期研究》,上海: 上海古籍出版社1996年版。史組的刻辭中,用圓形的T型耳,參見郭沫若《甲骨文合集》,北京: 中華書局1982年版,nos.17849,20463,20706—20713,21385—21392(序號出自《合集》);李學勤、齊文心、艾蘭《英國所藏甲骨集》,nos.1779,1799。T形發展爲楔形或類似蘑菇的形式,參見《合集》nos.27339,32552。

圖28a—c 早商青銅器饕餮紋拓片 出處: 上海博物館青銅器研究組編《商周青銅器紋飾》,文物出版社,1984年,頁83(編號222,223),頁27(編號64,63),頁55(編號147),頁56(編號154)。

圖29 “人入虎口”卣,晚商時期(約1300—1050BCE),材質青銅,全高35釐米,容器高32釐米出處: 法國賽努奇亞洲藝術博物館(Musée Cernuschi, Paris)惠贈照片 (MC6155)。

綜上所述,我們看到在商代對虎的表現有兩種方式——圓耳和尖耳,這種區别在藝術和文字中均有出現,顯然這對於理解商代歷史有着重要的意義,但現在還没有足够的證據表明這與宗教或其他事項相關。但我們應該注意到,與二里崗青銅器上一樣的圓耳“虎”字的文字來自史組貞人集團,然而賓組寫“虎”字則用類似上述兩件南方青銅器上的尖耳。

希臘人將火葬描述爲火焰張開大口狂烈地撕裂了這個人。*Walter Burkert, Homo Necans, p.43.捕食性動物在全世界許多文化的祭祀儀式中都非常重要,從南美的美洲虎到中東的獅子,再到中國的老虎,他們都在神話和藝術中扮演着重要的角色。張光直等學者曾注意到,猛獸張開大口,尤其是那些能帶來致命傷害的獸口,很容易被視爲分離生死世界的符號。*K. C. Chang, Art, Myth, and Ritual, The Path to Political Authority in Ancient China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), pp.73-75. 張光直引用了Nelson Wu, Carl Hentze以及其他學者的意見,通過分析其他文化中的薩滿(shamanism),他發現這些動物是相似的,一種超自然的存在以動物的形式來協助薩滿,他描述了動物的呼吸變爲風。這樣的信仰形式在皮爾斯和路易斯·威廉姆斯的研究中也有討論,在《新石器時代的心理》頁139—140。但我不認爲這對於商代有充分的説服力。大型猫科動物是夜間的捕食者,也是肉食者,它們捕食動物也吃人,所以,它們張開的大嘴很容易被理解爲通向死亡的道路,或者至少是通向宇宙的另一個層面的渠道。另一方面,如前文所述,精神狀態的轉變很容易讓人産生進入一個隧道或漩渦的感受,因此,在諸多不同文化中,這種感覺便在人獸主題中産生關聯。

在甲骨卜辭中也明顯表現出捕獵老虎的特殊性,在狩獵前占卜捕獲老虎的可能性。*郭沫若: 《甲骨文合集》,北京: 中華書局1982年版,nos.10201—10205。若是捕獲老虎,這在卜辭中也會得到特殊明顯的表述。*郭沫若: 《甲骨文合集》,北京: 中華書局1982年版,nos.10196—10198。商代絶大多數的卜辭是刻在牛的肩胛骨或龜的腹甲上,但偶爾也用其他骨頭,這往往是出於特殊的目的。例如,人的頭骨常被用於獻祭的記録,而且若此人較爲重要,那麽犧牲顯然就是他自己。*參見饒宗頤《殷代貞卜人物通考》,香港: 香港大學出版社1959年版,vol.1, 13。虎骨卜辭也體現出不同尋常的意義,例如在虎的肱骨上用漂亮的字迹記録: 成功捕獲一只兇猛的大虎並用於某種祭祀。這個骨頭是否就是這只虎的還不得而知,但該骨頭的另一面有鑲嵌並雕刻紋飾,這些都説明其特殊的重要性。*Chin-hsiung Hsü, Oracle Bones from the White and Other Collections (Toronto: Royal Ontario Museum, 1979), no. 1915; William Charles White, Bone Culture of Ancient China (Toronto: University of Toronto Press, 1945), pp.96-98.

在後來的文學作品中,老虎被認爲是最兇猛的野獸。正如我們常説獅子是叢林之王,老虎在《説文》中被譽爲“山獸之君”。*段玉裁: 《説文解字注》,上海: 上海古籍出版社1981年版,頁210。周代的一片甲骨提到戰車有一個“虎蓋”,*馬承源編: 《商周青銅器銘文選》,北京: 文物出版社1988年版,vol 3, 118, note 6 (no. 180)。也許是用虎皮或其他類似老虎的形象裝飾。*中國社會科學院考古研究所: 《殷周金文集成》,北京: 中華書局1984年版,1.276,1.285。戰士也被形容爲勇猛如虎,公元6世紀的一件鐘上提到最好的戰士“如虎”。總之,青銅器是將食物獻祭給祖先的媒介,饕餮作爲這些神聖容器的一部分,它的虎口也可以被寬泛地理解爲通向另一個世界的通道。

十四、 結 論

綜上所述,饕餮紋外觀上的最顯著的特徵是存在雙目紋以及形式的不確定性。二里頭文化的饕餮紋與死亡語境有關,並與薩滿表現出一定的相關性,墓主人胸前所佩戴的雙目紋銅牌飾可視爲青銅器上饕餮紋的先驅形式。含有銅牌飾的墓藏往往隨葬有青銅酒器、銅鈴、玉器(這些器物均與薩滿相關)。銅牌飾上的眼睛告訴我們,其佩戴者是“視者”(seer),這些人强化了體驗幻覺的能力,同時,他們在儀式中要用到酒精的幫助。另外在形式上,有證據表明該主題曾出現在漆木器等易朽的器物上。這樣,早商時期當青銅器製作工藝一旦達到可以鑄造更複雜花紋的水平,這些紋飾主題就被轉移到青銅器之上。

早商階段,青銅器上的饕餮紋具有明顯的雙目和難以確定的面紋,似乎表明“視者”(seer)能够穿越生死界限,同時,不知名的力量還在注視着人間,但它並不能被看見,這樣就給看到它的人一種不安和恐懼。這種缺乏具體形象特徵,以及主體紋飾和地紋不分,就增加了這種不可知感。鄭州商城出土的一件陶片上有一個用剖展手法表現的人,頭部兩側有兩條蛇,表明除青銅器外,更爲複雜的圖案存在於其他介質上,如漆木器上。到了晚商階段,饕餮紋的變化更爲豐富,表現手法也不斷精進,這就阻礙了對饕餮紋(以及其他紋飾)的簡單的解讀。饕餮的面部,包括被捕獲並用於祭祀的動物的角和耳,也包括個别人的特徵。那些似龍似鳥的紋飾其實暗示了宇宙的不同層次,上方的天空和下方的水(黄泉)。

一些晚商青銅器,尤其是那些南方的青銅器,表現出自然主義的風格特徵,我們經常能看到没有混入其他動物特徵的真實的動物存在。如盤,用於盥洗的水器,有時被裝飾爲一個水塘,有體現宇宙觀的龜紋在中央。商代的人入虎口主題是商代唯一一種兩個藝術表現主體發生關聯的情况。换言之,這是一種暗示性的表達,表現了人進入了獸口。其他紋飾主題,雖然有些紋飾包含了動物和人的特徵,但它們之間却没有什麽動態關聯,它們只是組成饕餮紋的互不影響的元素,但這些元素往往包括對宇宙的看法,如暗示上方宇宙的鳥和地下(黄泉)的龍。

感受到不同動物間以及動物和人之間的穿越變形是神經性的,由類似半睡半醒精神狀態的體驗所引發,與薩滿出神相關。儘管在饕餮紋中某種動物可能是占主導地位的,甚至表現出某種自然寫實主義的風格,但却常因圖像結合了其他動物而破壞了這種寫實性。另外,水生動物的身軀只有前肢,但有與四肢動物相似的角和耳。這樣,我們就看到了一個無窮變化的圖像,其中,動物間以及動物和人之間相互變化組合。這些動物由商人捕獲或飼養,並作爲犧牲在儀式上獻祭,而青銅器也正是爲這些儀式所鑄造的。饕餮紋的眼睛代表了某種不能被看到的超自然力量的出席,而虎口則暗示了不同世界層次(生死)間的通道。

最後,雖然我不想探索周代饕餮紋的發展,但我還是要提出在西周早期,酒器喪失了其主要禮器的地位,大約同時期,饕餮紋也不再是青銅器上的主體紋飾。這就進一步確定了饕餮紋與祭祀儀式相關,而儀式中酒是用於穿越不同宇宙的主要方法。