小说的魅力源自小说的难度

2017-04-17石华鹏

石华鹏

特稿

小说的魅力源自小说的难度

石华鹏

一、制造阅读幻觉是小说的真正难度

小说是一种制造阅读幻觉的文体。一个并不存在的人物或者故事,经过文字魔法般地编织后,让读者陷入阅读幻觉当中,无可争辩地相信它真实可信。如有可能,读者还会随人物一同悲喜,随情节一同心跳,甚至还会随着小说虚构的那架精神的梯子往上爬升,爬升到探讨生活奥妙和生命意义的虚无氛围之中。

在小说完结的那一刻,读者总爱用丰富的感叹词——唉!哦!啊?——亦或用不太漫长的沉默,来表达对一部小说的本能感受。这些感叹词亦或沉默的出现,意味着阅读结束,读者身处的现实世界代替幻觉世界,但幻觉世界所遗存下来的情感空间和精神空间依然延续,成为读者记忆的一部分。

这一阅读幻觉的完美制造,是一部小说成功的标志。阅读幻觉的形成大致历经被吸引、相信、沉浸、幻觉等几个阶段。比如,那则著名的故事《狼来了》之所以流传千古,原因之一是它为我们制造了一只永不消失的狼的幻觉。

美国著名小说家纳博科夫精彩地阐释了这个故事,他说:“一个孩子从尼安德特峡谷里跑出来大叫‘狼来了’,而背后果然紧跟着一只大灰狼——这不成其为文学,孩子大叫‘狼来了’而背后并没有狼——这才是文学。”孩子有意捏造出来的这只狼,不仅是孩子对狼的幻觉,更重要的是,它成为我们每一个读者的阅读幻觉——这只虚构的并不存在狼,成为了我们内心面对谎言、面对恐惧的“真实的狼”。

对写作来说,重要的不是那个孩子因扯谎太多而被狼吃掉的事实,重要的是“在丛生的野草中的狼”到“夸张的故事中的狼”,经历了怎样的过程才得以实现?即基于现实生活中的狼,如何制造出一只阅读幻觉中的狼来?纳博科夫认为,在“野生狼”和“幻觉狼”之间“有一个五光十色的过滤片,一副棱镜,这就是文学的艺术手段”。

制造阅读幻觉——那种自然、真实、准确的幻觉——成为小说写作真正的难度,而要攻克这种难度,就得拥有纳博科夫所说的“艺术手段”——“一个五光十色的过滤片,一副棱镜”。过滤片——对信息和故事筛分过滤,解决到底有什么值得去写的问题;棱镜——使故事和人物发生“分光”和“色散”,解决虚构一个什么样的真实世界出来的问题。

小说写作中,如何使用“过滤片”和“棱镜”?如何让“过滤片”和“棱镜”发挥最佳效果?也就是那种让复杂生活成为精彩小说的“艺术手段”,是我们想要探讨的问题,因为它们构成了小说写作中最隐秘、最深层次的难度。为了触摸到这些难度,也为了表述的方便,我们将这些难度解析为:故事难度、表达难度和精神难度三个方面——某种程度上说,将小说的难度分辨得如此泾渭分明并非明智之举,因为每部小说都是一个无法解析的整体,这种解析法也算是“棱镜”折射方法——“分光”和“色散”——的实际应用之一种吧。

二、故事难度:到底有什么值得去写?

人类江湖,浩浩荡荡;生命起落,荣辱万千;家长里短,爱恨情仇;一切皆绵绵不绝矣。每天有多少起伏跌宕的故事上演,有多少五花八门的生活经验诞生?我们不得而知,我们知道的是这个世界的多样性和丰富性远远超出我们的想象。面对这一切,一个孤单的写作者——一个人、一张桌、一台电脑即可的行业——在劈里啪啦敲响键盘之前,他是否明白,他要凭一己之力在文字中承接起与社会、生活、人生、时代和历史等诸多宏大而繁复主题的关联,这需有多么敏感的叙述和强大的思想动力。真正的写作,无不是个人面对整个世界发言——个人化、个体性的表达,呈现出原创性、独创性的人类精神空间来。

《小说机杼》詹姆斯·伍德著

世界如此复杂,一个写作者又如此孤单,他不得不去思考一个问题:到底有什么值得去写?有人会说,这不是问题,没有什么不能写,万事万物都可入小说,大到一次革命政变,小到一滴油飞溅到衣裙上都可写。的确如此,什么都可以写,问题是“是否值得去写”,或者说写的故事“是否包含某种价值”。

何谓“值得”?何谓“包含某种价值”?说起来有些虚无,其实不虚无。判断“是否值得去写”有两把标尺:一是经典小说的标尺。经过时间淘洗而留下来的经典小说,它无时无刻不在暗示我们,它们能穿越千山万水,是因为它们写下了那种瞬间流逝、值得记忆甚至陌生迥异的生活;是因为它们写下了人类永恒的情感、荣誉以及尊严等。经典小说建立了一套“值得去写”的价值标准,即从那种流逝的具有活力的生活中去发现永恒不变的精神空间和人性维度。二是读者这把标尺。那些通俗作品——具有新闻特质的巧合情节和具有生活哲理的“心灵鸡汤”——总是拥有海量读者,这一事实让严肃作家们产生了误解,以为那些有深度的严肃小说就是读者的敌人,这一误解甚至成为严肃作家们拒绝读者的粗暴理由。其实不然,最出色的小说总是具有吸引最广泛读者的超强能力,即使这一代读者吸引不了,它也会吸引另一代读者,所以判断是否“值得去写”,必须考虑是否能吸引更广泛读者。不去揣摩读者,不去表达更广泛读者的内心需求的写作终究是不诚实的写作,不值得去写。张爱玲女士说:“文章是写给大家看的,单靠一两个知音,你看我的,我看你的,究竟不行。要争取众多的读者,就得注意到群众兴趣范围的限制。”

到底有什么值得去写?大师福克纳一语道破:“在他的工作室里,除了心底古老的真理之外,任何东西都没有容身之地。没有这古老的普遍真理,任何小说都只能昙花一现,不会成功;这些真理就是爱、荣誉、怜悯、自尊、同情与牺牲等感情。若是做不到这样,将是白费气力。”他还说:“写作是为了从人的精神原料中创造出一些从前不曾有过的东西来。”

那么,写作的真正难度便来了:如何“从人的精神原料中创造出一些从前不曾有过的东西来”呢?那就拿起纳博科夫先生的那只“五光十色的过滤片”去筛分、过滤我们的生活和故事。

三、对三种现实的“过滤”

当一个作家掌控了那只“过滤片”,也就是他拥有了神奇而强大的艺术手段的那一刻,他将明白哪些东西值得去写,哪些东西是白费力气。在我看来,至少有以下三种生活或者说三种现实是不值得去写的。

第一,现实的残渣不值得去写。有时候我们读一部小说,从故事到人物到叙述,都可以看出作者铆足了劲、调动全部感官在写,写得也踏实,但是读到最后我们发现小说的那个“核”——即小说的题旨——是空洞的,无聊的,游离的,比如很多写中年危机和不伦之恋的小说就属此类,表面上用非正常的人际关系来写人的内心世界,实质上写的是鸡毛一样轻飘的琐碎。小说家叶开说:“这种小说在情感上贴近所谓的现实,并被这种缺乏指向的现实所消化,成为现实的残渣。”小说内容成为现实的残渣,一个重要原因是作家无法让现实长出“翅膀”,无法让现实在现实的陷阱中逃离出来,“飞翔”起来,归结到根本上,是作家对现实的认识是平面的、单调的、乏味的,没有呈现出一个丰富、多元、复杂的现实图景来,没有这样的现实图景,便没有精神现实的开掘和精神现实的冲突。所以说,作家对现实的“认识力”和“思考力”将决定小说所展示的现实是现实的残渣还是现实的实质。

贝托·鲁奇

弗拉基米尔·纳博科夫

第二,伪现实不值得去写。何为“伪现实”呢?就是把小说弄成加长版的新闻事件,小说始终绕着新闻事件打转儿,从头至尾都没走出来,这的确是一种真真切切的现实,但正因为其太“真”了——几乎与新闻划了等号——所以表现出“伪”的本质来,称为“伪现实”。就如同塑料花,就因为它太“真”了,比真花还“真”,鲜艳无比,一年四季都不枯萎,所以它才显出“伪”的本质来。伪现实的特征就是平庸,缺乏想象力和洞察力,直接照搬新闻或者生活,小说始终没有迈进虚构的“假”世界中去表现一种艺术的真实和精神的穿透力。小说是那种在新闻结束之时、在生活停止之时,开始施展自己虚构和想象的拳脚的东西,如果做不到这一点,小说写的现实便是伪现实,因为读者并不愿意在小说里再重温一遍新闻。意大利导演贝托·鲁奇说:“重要的不是事件发生的那刻,真正的现实在事件发生之后。”今天,仍有太多小说在这样的伪现实里打转儿,但他们从来没有意识到这一点,或者意识到了,但没有力量再往前走一步两步或者三步。

海明威

第三,歇斯底里的现实不值得去写。“歇斯底里的现实”这一概念移植于美国评论家詹姆斯·伍德提出的“歇斯底里现实主义”。伍德认为现在有一类“大部头、野心勃勃”的小说试图反映当代社会全貌,描绘人类现状,不惜设置庞大的故事情节,复杂的人物关系,且快速推进故事,“像一台永动机”、“拒绝静止”、“以沉默为耻”、“为追求活力不惜一切代价”,他指责这类作品过于注重概念,缺乏有血有肉的人物、“无人性”,他奉劝这些作者不要再野心勃勃地试图向读者展示“世界是如何运转的”,不如去表达“一个人对一件事的感受”。伍德说:“这不是魔幻现实主义,这是歇斯底里现实主义……现实主义的传统在这里并没有被抛弃掉,反倒是被过度使用、消耗殆尽。”伍德说的这类题材严肃、人物众多、一部小说就想终结一个时代的“史诗”小说在我们这里也时常看到,因为作者叙述功力、思想功力不到,这类小说变成了概念大于形象、叙述拖沓不节制的“低智商”小说。这类小说所写的现实要么庞杂无序,要么罗嗦琐碎,要么生硬无比,要么无动于衷,最后变成歇斯底里的一堆烂泥。

无论那些不尽如人意的小说写的是现实的残渣、伪现实还是歇斯底里的现实,它们都有一个共同特点,就是作者对现实再造能力的欠缺。再造现实的能力是衡量一个小说家能走多远的“标尺”,再造就是一种虚构,虚构一个真实的世界,让小说从人的物质现实自然“升腾”到精神现实里边去。有时候,写一个现实故事容易,但要让小说顺着“现实”往“非现实”的虚无里走就比较难,这就得仰仗小说家处理现实的意识和能力了。沈从文先生说:“必须把‘现实’和‘梦’两种成分相混合,用语言文字来好好装饰、剪裁,处理得极其恰当,方可望成为一个小说。”沈先生说的“梦”就是指人的精神现实。

四、从“力”到“美”的难度

说到今天的时代,我们爱用狄更斯在150多前写下的那句话来描述:这是最好的时代,这是最坏的时代。小说家余华说:“一个西方人活四百年才能经历的两个天壤之别的时代,一个中国人只需四十年就经历了。”小说家王安忆说:“中国当代文学中最宝贵的特质是生活经验,这是不可多得,不可复制,也不可传授的。它源自中国社会的激烈变革,每个人置身其中,共同经历着起伏跌宕。”

没错,这个时代浑身上下、每个毛孔都奔流着变革、动荡、欲望的因子:除旧布新,泥沙俱下;众生万象,起伏跌宕;浮躁沉沦,追名逐利;眼前的苟且,诗和远方……这一切,对见证并生活在这个时代的写作者来说,既幸,又不幸。幸的是他们拥有取之不尽的写作“猛料”,不幸的是“难识庐山真面目,只缘生在此山中”,他们与热闹的时代距离太近以至于削弱了文学的理性判断和精神升腾能力。由此,我们看到了许许多多强有力的小说,故事很传奇很跌宕,题旨坚硬有力、是非分明,描摹的人物大起大落,诸如写拆迁,写挖煤,写腐败,写官司,写拐卖,写谋财,写害命,写出轨等等,很多小说都有一则或若干则社会新闻的影子,很多小说写的都是时代大事、人生大事,很多小说家成为社会问题“转述家”或者啰嗦的“新闻记者”,让人感到缺憾的是,很多小说都不像一部真正的小说,倒像社会变革时期一部时代大事记了。

“猛料”多且对“猛料”的处理丧失了想象和虚构的能力,导致我们当下小说出现了一个新的叙事美学偏向,用张爱玲女士的话来说是:“许多作品里力的成份大于美的成份”。张爱玲认为这是失败的作品,她说:“好的作品,还是在于它是以人生的安稳做底子来描写人生的飞扬的。没有这底子,飞扬只能是浮沫,许多强有力的作品予人以兴奋,不能予人以启示,就是失败在不知道把握这底子”,“力是快乐的,美却是悲哀的,两者不能独立存在……它的刺激性大于启发性。”——没想到张爱玲在1944年批评国统区小说的看法,倒也适合对我们当下小说的评判——我们这个时代遍地都是强有力的故事,我们的小说家没有脱离时代,他们用小说来大势铺染这种“力”,但“美”的成分减少,我们的小说家最终还是让时代从笔端溜走了。

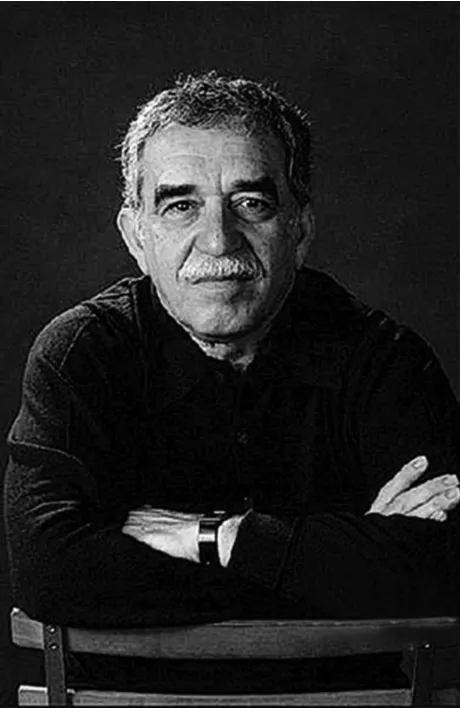

加西亚·马尔克斯

很显然,不是说那些“猛料”不能写,一切“猛料”都是小说的绝好材料,很多经典小说脱胎于“猛料”故事,比如马尔克斯的《霍乱时期的爱情》便是脱胎于墨西哥一则抢劫杀人新闻,问题的关键在于,如何将“猛料”里强有力的故事变成一部有艺术含量的“美”的故事——这是小说写作另一个维度的难度。

我们常说,在新闻结束的地方、在生活停止的地方开始小说,说起来容易做起来难,如何开始?开始到何处去?这是考验一个小说家才华和智慧的问题,也是一部小说出色与否、成立与否的问题,当然也是一部小说开启由“美”的成分大于“力”的成分过程。

从“力”的故事到“美”的故事,如何跨越这一难度?我想是没有固定答案的,如果说有,那就是写作者的才华和智慧。不过,我还是愿意尝试提出两种大而化之的处理方法,因为众多出色的小说文本为我们提供了类似的经验。

雷蒙德·卡佛

一是把平面故事写出立体感、多维性来。很多小说尽管情节写得曲折,可谓一波三折、一唱三叹,但到最后依然是个平面故事,因为小说的题旨没有在故事背后呈现出模糊性和多维性来,小说的立体感是来自小说的精神向度,而非故事的“力道”和曲折,一部小说至少要涉及两到三个层面以上的精神话题,才能呈现出立体感来。青年作家双雪涛的新短篇《跷跷板》就是一个写出了立体感的小说。“我”女朋友的父亲癌症晚期,“我”与女友轮换“照夜”,小说的故事现场是“照夜”,再穿插叙述“我”与女友的交往、彼此的爱情价值观,写得细腻、风趣,这是小说的第一个层面,一个有风波的爱情故事。很显然这是一个平面故事,如果到此,这个小说不足以称道,必须“突围”出去,写出另一个层面出来。“照夜”过程中,女友父亲很信任“我”,死之前瞒着所有人交代“我”帮他完成一件事:将他曾打死的同学迁个埋葬的地儿。“我”去为女友父亲完成这件事儿。小说向另一个层面掘进,涉及到了多重人性话题,小说成功地写成了一个给人回味和启示的立体故事。

二是把奇崛故事写出朴素感、普遍性来。每一则新闻都是一个奇崛故事,很多小说家青睐奇崛故事,因为它确实触动人,吸引人,但是如果一个小说从奇崛开始再到奇崛结束,没有写出朴素的“美”的成分来,那么这个小说便有失败的风险,因为如张爱玲女士所说“力”的兴奋性会盖过“美”的启示性。我发现,很多大作家都拥有一种把奇崛故事写出朴素感来的能力,比如加拿大的门罗、哥伦比亚的马尔克斯等都有这种能力。门罗有一篇小说叫《游离基》,写一个杀了自己父母的底层“屌丝”,逃亡过程中因饥饿跑到了一个独居的老太太家里,老太太与逃犯相互了解的过程。结果一个杀人逃亡故事变成了一个“屌丝”的心灵安慰故事,门罗把这个奇崛的故事写成了一个朴素的关于理解的故事,写得魅力十足。马尔克斯有个小说叫《玛利亚》,故事也很奇崛:一个优雅、孤独的妓女快死了,怕死后没人到她的墓地哭泣,死之前她训练自己的一只狗,如何去到墓地以及如何哭泣。故事很奇崛,但是马尔克斯通过他精湛的叙述,抹平了这种奇崛,变成了一个女人有关尊严、有关生命的故事。

以上谈到的故事的立体感、朴素感,都属于小说“美”的成分,如果能做到,小说便有了从“力”到“美”的难度跨越的可能。

五、表达的难度:敏锐的叙述节奏感和自己的语言气息

写什么,是一种难度;怎么写,也是一种难度。“写什么”加上“怎么写”等于写到什么程度,也是一种难度。如果用另一个公式可以表示为:“故事难度”加上“表达难度”等于“精神难度”。上文说过故事难度,这里说说表达难度。我以为,突破表达难度大致可从两方面入手。

首先是把握敏锐的叙述节奏感。

我们发现,读一些不那么令人满意的小说,其过程总觉得有些不爽,不畅快,不是“隔”(隔一层)就是“硌”(如饭里头吃到沙子),完全没有朱熹说的“读书之乐乐如何?数点梅花天地间”的惬意感觉。想想,问题可能出在那些小说没能解决读者在阅读过程中的两个问题,一是行进,二是停留。就像游人走入一个风景点,这个风景点在设计布置上,既要吸引游人的脚步,继续走下去,又要让游人不时驻足,品玩欣赏。对小说而言,行进就是故事节奏,停留就是叙事张力。

读者好不容易选择以阅读小说的方式来度过时光,所以他们会用早已养成的阅读习惯和阅读经验对小说提出苛刻要求,要求小说故事不仅舒缓有度地往前推进,而且要像磁铁牢牢吸住铁钉一样,既吸引住他们的眼球也吸引住他们的内心。

有人说读者的注意力是夏天的一只冰激凌,小说要在冰激凌融化之前把读者搞定,此话确有一定道理。吸住读者眼球的是故事节奏,吸住读者内心的是叙事张力,就是语言和细节中渗透出来的东西(如陌生感、氛围、真实感等)能让读者回味。故事行进快了,细节疏了,读者不满足,就感觉“隔”;故事行进慢了,叙事停留久了,读者没耐心,就感觉“硌”。最终,故事情节的缓急和叙事语言及细节的疏密成为小说能否征服读者的重要武器。

对读者来说,行进和停留是两个问题,而对写作者来说,其实是一个问题——即小说的节奏感:故事的节奏和语句的节奏。小说的长、短、缓、急和轻、重、疏、密等节奏处理应该说由小说自身内容、题旨、人物等内部要素天传神授般地自然决定,实际上在众多的小说写作实践中,小说节奏是由作者一手把握控制的,作者像羊倌挥舞手中鞭子驱赶羊群一样任意处置小说节奏,读者往往不买帐。由小说内部要素决定节奏的小说比由小说外部要素——作者决定节奏的小说来得自然、惬意,所以就导致了两种绝然不同的写作情形,一种是一部小说早已存在那里,它的完成只是偶然选择某个作者而已,另一种是作者的勤奋或其他因素使然,没有多少快意地完成了一篇小说。

沈从文

这样说,是不是把小说的节奏问题推向了不可言说的玄秘地步了呢?可以这样说,也不可这样说,这或许正是小说创作与小说阅读互不相干又互为交叉的两个问题吧。

说得玄乎,并不意味着小说阅读的“隔”和“硌”没有解决之道,依我的感觉,作者做到了“透”——把场面、感受、细节写透了;做到了“顺”——顺着人或物写,避免叙述视角混乱。这样,小说阅读的行进与停留的问题大致迎刃而解了。

某种程度上来说,一个小说家的叙述节奏感是否敏锐,将决定小说的影响力和传播效果。使人着迷是一个小说家应具有的最重要的品质之一,而敏锐的叙述节奏感是小说使人着迷的关键。

张爱玲

其次是寻找属于自己的语言气息,也就是语感,一部小说有一部小说的语感,找到了语感就找到了叙述的突破口。

搜寻阅读记忆库我们发现,每个成熟的小说家,其语言都有自己的气息和味道。多年过去了,鲁迅先生简约丰厚而辣味突出、沈从文古朴传神而雅气十足、张爱玲色彩浓厚音调婉转而藏华丽阴郁之气的语言味道,如承载乡愁记忆的食物那般总让人无法忘怀。小说语言堪称一件奇妙的东西:同样的故事,同样的文字,出自不同写作者笔下,就会沾染各自不同的气息和味道。语言是写作者的表达“基因”和叙述“指纹”。

那么这种独特的语言气息和味道来自哪里呢?来自成熟的小说作者。表面看,是来自作者的字词选择习惯,说话句式的长短、特质,以及所受阅读物和其他作家的影响。实质上这种气息和味道来自更深层面,小说家陈忠实说:“从平凡中发现不平凡,挖掘人内心的情感,只有这样的句子,才称得上属于自己的句子。”他认为,作家对社会、对生活的理解是一种独立的声音,是把个性蕴藏在文字里边的能力。而正是这种“独立的声音”才形成了每个作家不同的语言气息和味道。

美国小说家卡佛在回答“是什么创造出一篇小说中的张力”时说:“在一定程度上,得益于具体的语句连接在一起的方式,这组成了小说里可见的部分。但同样重要的是那些被省略的部分,被暗示的部分,那些食物平静光滑的表面下的风景。”

两位成熟小说家告诉我们:用语的习惯和独特的见识,构成了小说家独有的语言气息的来源。而在那些还不算成熟的小说家身上,因为用语习惯的摇摆和独特见识的欠缺,所以他们的语言很难形成自己的气息和味道。

别相信一个小说家的语言气息是天生的、是与生俱来的。海明威在谈创作经验时,说了一句影响深远的话:寻找属于自己的句子。寻找属于自己的句子,其实是寻找自己的表达腔调、自己的语言气味、自己的文学个性的过程。寻找是一个过程,也是一种方法,当哪一天找到了,一个小说家便迈进了成熟的门槛。

小说的语言已经被我们谈成了一篇没有尽头的文章,以至于谈论语言时我们都不知道该说些什么,因为语言既可以谈得很“近”——每个字每个词每句话;也可以谈得很“远”——事关思想、存在、哲学等问题。或许语言只是个感觉,用五官去感受它的气息、味道便可以了。

石华鹏,1975年5月出生于湖北省天门市。2000年毕业于华中师范大学中文系。2005年结业于鲁迅文学院第五届高级研讨(文学理论与评论家)班。1998年开始写作,在《文艺报》《文学自由谈》《文学报》《光明日报》《当代作家评论》等报刊发表评论、小说、散文200余万字,出版随笔集《鼓山寻秋》《每个人都是一个时代》,评论集《新世纪中国散文佳作选评》《故事背后的秘密》。曾获第五届冰心散文奖、第六届冰心散文理论奖、首届“文学报·新批评”优秀评论新人奖、福建省优秀文学作品奖等。现任《福建文学》杂志副主编、副编审。

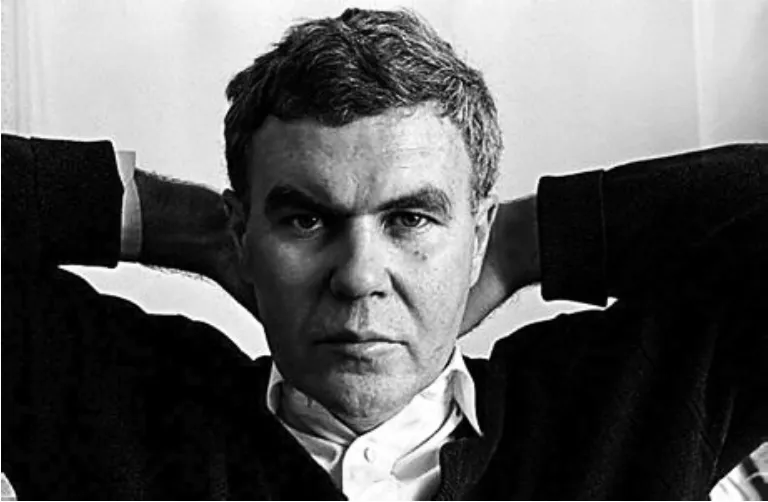

当代著名作家 刘继明

刘继明,1963年农历10月生于湖北石首,武汉大学中文系毕业。湖北省作家协会副主席、专业作家。

20世纪80年代中期开始文学创作,曾获屈原文艺奖、湖北文学奖、徐迟报告文学奖、中国文联文艺评论奖一等奖及《上海文学》《小说选刊》优秀作品奖。《人境》入选“路遥文学奖”和《收获》2016年度长篇小说排行榜。部分小说和随笔被译介到国外。