自我同情、自我构念及其对心理功能影响的跨文化研究

——以中泰学生为例

2017-04-11陈君楣雷云

陈君楣 雷云

(华侨大学华文学院,中国厦门361021;华侨大学材料学院,中国厦门361021)

自我同情、自我构念及其对心理功能影响的跨文化研究

——以中泰学生为例

陈君楣 雷云

(华侨大学华文学院,中国厦门361021;华侨大学材料学院,中国厦门361021)

本文比较中泰两国大学生在自我同情、自我构念、自尊、抑郁及生活满意度等方面的异同点。以174名中国大学生、137名泰国大学生为被试,运用自我同情问卷、自我构念量表、生活满意度量表及抑郁量表进行测评。结果:泰国大学生的自我同情总分、生活满意度总分显著高于中国学生,抑郁总分未发现显著差异。中国大学生的独立型自我构念能预测自我同情总分,泰国学生自我构念与自我同情没有显著影响。中国学生依赖自我与自我评判和孤立感正相关。两国大学生的自我同情水平均与生活满意度呈高度正相关,与抑郁呈负相关。

中泰大学生;自我同情;自我构念

作为一种描述个体自我观的新概念,自我同情的提出源于西方心理学界对东方哲学的关注,近几十年来,西方学者关于禅定(meditation)、正念(Mindfulness)等佛教心理学核心概念的科学研究方兴未艾,其中,自我同情的内涵之一就是个体对自身痛苦感受的正念觉察。Neff指出,自我同情意指个体对自身存在的缺陷感或遭遇的挫败不漠视、不责备、不批评,而是以开放、包容的态度加以感受和理解,并保持对负性情绪的正念觉察,将自己所遭受的不幸视为人类的共同体验。自我同情的三个基本成份包括:自我友善(self-kindness)、普遍体验(the self sense of common humanity)和正念(mindfulness)。研究表明,自我同情报预示着更高的心理健康水平和修复能力,自我同情和生活满意度、正向人际联结、情绪智力、个体成长、幸福感、积极应对模式存在正相关,与抑郁、焦虑、思维抑制、完美主义成负相关(Neff,2003)。

自我构念则是以自我和他人的关系为出发点,将自我的认知结构分为独立型自我构念和互依型自我构念两大类,与东西方个人主义和集体主义对自我形成影响的文化差异认识相对应。(Markus、Kitayama,1991)。独立型自我构念多以个体相对稳定的内在特质定义自我,其高自尊表现的重要基础是展现个体的独立性,成熟的标志是在不同的环境中表现出一致的自我。而互依型自我构念多以生命中的重要关系或某组织成员来定义自我,高自尊表现为使自身能力符合组织要求,其成熟的标志是改变自身行为来适应不同情境的要求。独立型和互依型不是对立的两极,个体同时拥有上述两种自我构念。(Singelis,1994;Cross,1995;Gudykunset,1996)自我构念和自我同情的关系复杂,独立型自我构念高的个体更关注自身内在需求,这与善待自我相对应,但也可能让个体感受到更多的隔离和孤立感;而互依型自我构念有助于感受到人与人之间的联结,可能提升自我同情,但是,互依型个体也可能被迫采用更多的从众及苛刻的自我调节策略,从面较低自我同情(Neff,2008)。中泰两国同属集体主义国家,两国大学生的自我构念及对自我同情的影响,是一个值得研究的问题。

中泰两国,佛教历史渊源流长,公元前三世纪的印度阿育王时代,佛教已传入现秦国境内。如今,佛教已成为泰国的国教,泰国六千万人口中,佛教徒占95%(庄国土,2013)。在中国南北朝时期,佛教开始大规模传入中国,但与泰国不同的是,佛教在中国与道教、儒教三教呈兼容、互补之势。在民间,国家宗教性宗教、道教、佛教广泛融于社会,与传统的伦理道德错杂糅合成一种混和的社会意识。(高瑞泉,1994)在跨文化研究中,Neff曾比较过美国、泰国、中国台湾地区三地的自我同情、自我构念和心理功能,结果发现,泰国被试的自我同情水平最高,台湾地区最低,美国居中,而在自我构念量表上,中国台湾地区和泰国之间并无显著差异。中国大陆和泰国地域相近,大乘佛教曾经在中国大陆得以广泛的传播,而上座部佛教已成为泰国的国教,源于佛教慈悲的新型自我观——自我同情,在中泰之间有无差异,对个体心理功能又产生怎样的影响,是本研究的缘起。

一、对象与方法

(一)对象

本研究选取174名中国本科被试(男生80名,女生94名,平均年龄19.5岁),泰国来华留学生被试137名(男生38名,女生99名,平均年龄23.83岁)。中泰两国的宗教构成分别是:泰国被试133名信奉佛教,占总人数97.1%,3名信奉基督教,占总人数2.2%,1名信奉其他宗教。占总人数0.7%。中国被试21人信仰佛教,占总人数12%,9人信奉基督教,占5.2%,5人信奉伊斯兰教,占2.9%,4人信奉其他宗教,占2.3%,135人无宗教信仰,占77.6%。

(二)工具

1.自我同情问卷(Self-Compassion Scale,SCS),由Neff编制。该量表有26个条目,其中有13题为反向计分题目。问卷采用1-5级评分,分值越高,自我同情水平越高。由6个维度组成:自我友善(Self-Kindness),自我评判(Self-Judgment),普遍人性感(Common Humanity),孤立感(Isolation),正念(Mindfulness),过度沉迷(Over-identified)。自我同情问卷泰文版由Neff研究团队翻译,在本研究中,信度系数为0.743。自我同情问卷中文版,由心理学专业人士进行双向翻译后确定题目。在本研究中,其内部一致性系数为0.702。

2.自我构念问卷(Self-construal Scale)由Singelis(1994)编制,该量表共有24个条目,采用1-5级评分。分为独立型自我构念和互依型自我构念两个分量表。泰文版问卷由心理学专业人士进行双向翻译后确定题目。本研究中,中文版自我构念内部一致性系数为0.8,泰文版自我构念内部一致性系数为0.758.

3.生活满意度(Satisfaction with Life Scale)问卷,由Diner编制,该问卷共有5个条目,采用1-5级评分,分值越高,生活满意度很高。量表适用于不同年龄阶段的群体,信效度指标较好,在中国和泰国使用十分广泛。在本研究中,中文版生活满意度量表的内部一致性系数为0.798,泰文版生活满意度的内部一致性系数为0.807。

4.自尊:采用Rosenberg自尊量表(Self-Esteem Scale,SES),该量表共10个条1-4级评分,分值越高,自尊程度越高。该问卷在多项研究中具有良好的信度和效度。内部一致性系数为0.77,泰文版问卷由心理学专业人士进行双向翻译后确定题目。在本研究中,中文版量表内部一致性系数为0.644,泰文版内部一致性系数为0.654。

5.抑郁量表:采用Zung抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)在本研究中,泰文版问卷由心理学专业人士进行双向翻译后确定题目。中文版量表内部一致性系数为0.755,泰文版内部一致性系数为0.743。

(三)施测程序

分班级进行团体施测。

(四)数据处理

采用SPSS17.0对数据进行处理和分析。

二、结果

表1 中泰大学生在自我同情及其他各项目上的比较

表2 中泰大学生在自我同情各维度上的比较

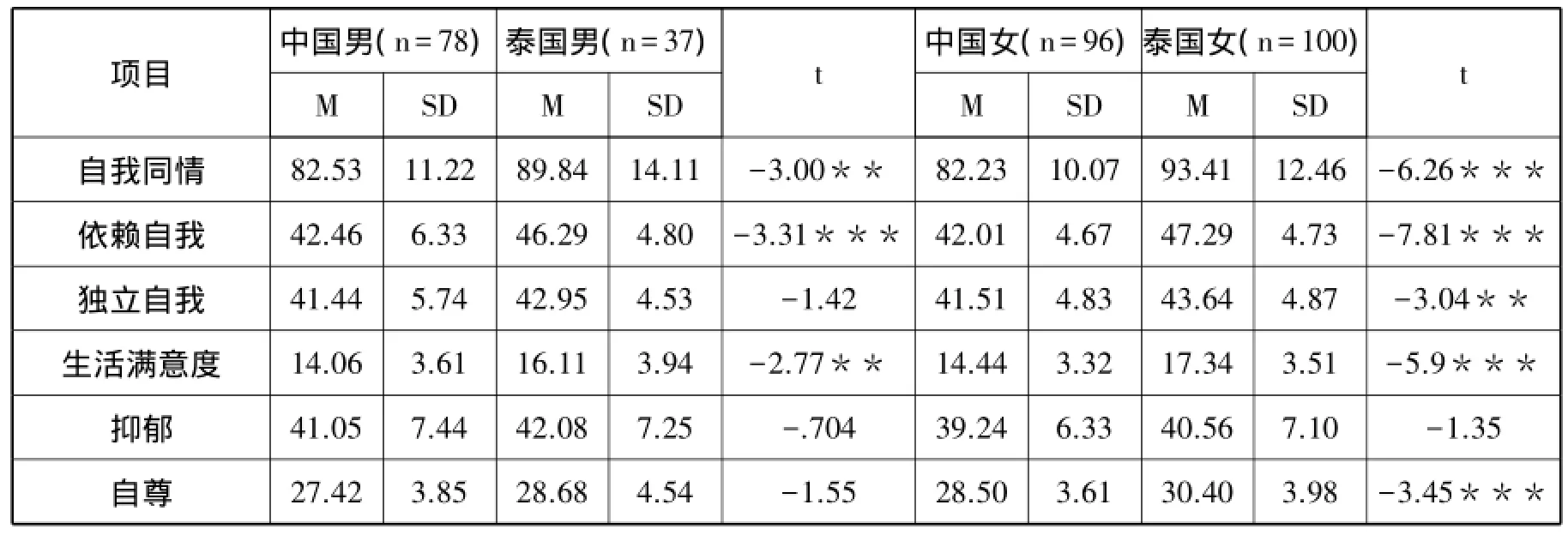

表3 中泰大学生基于性别的自我同情及其他各项目上的比较

表4 泰国学生自我同情、抑郁、生活满意度的相关分析

表5 中国学生自我同情、抑郁、生活满意度的相关分析

表6 中泰学生生活满意度、抑郁与自我同情各维度的相关分析

表7 泰国学生的回归分析

结果变量进入方程变量B标准误Beta T值R R2截距3.22 3.01自我仁慈独立自我0.16 0.06 0.23 2.57**0.39 0.15依赖自我0.17 0.06 0.24 2.70**截距2.57 2.44共同人性独立自我0.11 0.05 0.20 2.28* 0.39 0.15依赖自我0.15 0.05 0.26 2.89**截距9.63 4.67正念独立自我0.007 0.096 0.007 0.07 0.11 0.01依赖自我0.11 0.096 0.11 1.16截距13.10 3.21自我评判独立自我-0.03 0.07 -0.05 -0.50 0.046 0.002依赖自我0.03 0.07 0.04 0.39截距10.67 3.27孤立感独立自我0.002 0.07 0.004 0.037 0.03 0.001依赖自我-0.02 0.07 -0.03 -0.35截距12.19 3.53过度沉溺独立自我-0.06 0.07 -0.08 -0.87 0.08 0.006依赖自我0.03 0.07 0.04 0.41

表8 中国学生的回归分析

结果变量进入方程变量B标准误Beta T值R R2截距7.56 2.03自我评判独立自我-0.004 0.05 -0.007 -0.08 0.27 0.07依赖自我0.15 0.05 0.27 3.04**截距4.13 2.02孤立感独立自我-0.02 0.05 -0.03 -0.33 0.33 0.11依赖自我0.19 0.05 0.34 3.91***截距9.34 2.01过度沉溺独立自我-0.06 0.05 -0.11 -1.17 0.18 0.03依赖自我0.12 0.05 0.22 2.40*

(一)从表1的结果可以看出:泰国学生在自我同情、生活满意度、依赖自我、独立自我和自尊方面的得分均显著高于中国学生。在抑郁量表上两国学生未发现显著差异。两国学生在抑郁量表上的得分也说明了本次跨文化问卷调查结果不是由默认反应偏差(acquiescent response bias)造成的。(Hofstede,1980)

(二)从表2的结果可以看出:泰国学生在自我同情的积极方面——自我仁慈、共同人性和正念上得分均显著高于中国学生,而在自我同情的消极方面——自我评判、孤立感和过度沉溺上得分均显著低于中国学生。

(三)从表3的结果可以看出:从性别上比较,泰国学生在自我同情、依赖自我构念、生活满意度上无论男生、女生,均显著高于中国学生。而泰国女生在独立自我构念、自尊方面显著高于中国女生,而中泰男生在独立自我构念、自尊方面则未发现差异。抑郁量表中泰男生女生均不存在显著差异。(均属于正常水平)

(四)从表4、表5的结果可以看出:中泰学生的自我同情与生活满意度、自尊正相关,与抑郁负相关。所有相关系数泰国学生均大于中国学生。

(五)从表6的结果可以看出:自我同情各维度上,泰国大学生抑郁情绪和自我仁慈、共同人性负相关,与自我评判、孤立感正相关。且与自我评判的相关系数为.591,与孤立感的相关系数为.525,相关程度较高。而中国学生的抑郁情绪也与自我仁慈负相关,但和共同人性没有关联。与自我评判、孤立感正相关,相关系数分别是.354和.374。低于泰国学生。泰国学生的生活满意度与除过度沉溺外的其余五个维度均有关联。——与自我仁慈、共同人性及正念正相关,与自我评判及过度沉溺负相关。中国学生的生活满意度仅与自我仁慈和共同人性正相关,与其他维度则没有联系。

(六)从表7、表8的结果可以看出:除中国大学生独立自我构念能够预测自我同情外,中泰学生的自我构念和自我同情均没有显著关联。性别对自我构念没有影响。在自我同情各维度上,泰国大学生同时在独立自我和依赖自我维度上均能显著预测自我仁慈和共同人性。中国大学生的两个自我构念维度能够预测共同人性,但只能独立自我构念对自我仁慈的回归系数达到统计学上的显著水平。值得注意的是,中国学生的依赖自我构念对自我评判和孤立感回归系数均达到了极其显著的统计学水平。而泰国学生依赖自我构念和自我评判、孤立感均没有关联。

三、讨论

(一)中泰大学生自我同情及各维度的比较

泰国大学生在自我同情总分上高于中国学生,在自我同情的积极因素上得分显著高于中国学生,消极因素得分显著低于中国学生。这可从以下两方面来解释:

1.自我同情观来源于东方的佛教,而佛教在中、泰两国的传承和延续大不相同

在西方学者看来,佛教心理学中的慈悲更像是一种帮助个体训练自我意识的方法,个体逐渐学会接纳自己和他人,从而以更大的程度理解自我导向的关怀,以及自我支持来应对艰难的遭遇(彭彦琴、沈建丹,2012)。

自我同情理论正源于佛教的慈悲观。虽然早在南北朝时期,佛教已大规模传入中国,但是,佛教在中国逐渐与儒教、道教错杂糅合,且几经更替和变革,包括佛教在内的传统价值结构逐渐解体,而现代价值结构正在重建。“中国人越来越感到弥漫性的价值迷失,而且渐渐认识到它是近代中国文化困境的延续与回转。”(高瑞泉,1994)而泰国自古以来,佛教一直传承有序,现已为国教,因此,源于佛教的自我同情理念,自我同情分值泰人较高从宏观文化层面可以解释。

2.不同的竞争意识和态度,导致了不同的自我评判和孤立感水平

中国人口众多,社会资源分布不均,社会竞争加剧,这样的社会氛围导致了个体的过度竞争态度。在这种环境下,个体追求任务结果和成绩排名而非注重自我提高和任务本身的乐趣。过度在意与他人比较的结果,导致个体与他人的排斥和分离,其自我评价较多受制于外界条件(雷伶、肖丽辉,2008),自尊稳定性差,也称为“脆弱或易变的自尊。”一旦遭遇挫败或意识到自己的缺点,难免导致更多自我评判和孤立感。

而在泰国,佛教对“虐障”的观念教人顺应天命,好自为之,并接受此生。泰国人讲求的是顺应天命,逆来顺受,注重工作气氛的和谐、愉快以及工作的乐趣。在泰语中,工作(ngam)一词本身也有“节庆”和“邻里互助”的意思(常源,2005)。因此,从传统来说,泰国人并不崇尚竞争打拼。这种乐天知命的态度减少了自我评判和孤立感。

(二)基于性别的中泰大学生比较

本研究显示,泰国女生自尊、独立自我构念得分均显著高于中国女生。而中泰男生在这两方面未发现显著差异。这可能和本研究的被试选择有关系。泰国仍是一个被父权制笼罩的国家,在家庭生活及法律条款中可见男女不平等的例证。比如婚姻中的男性在家庭之外有情人是被允许的,而且只有当他将情人看作自己的妻子时,其原配夫人才可以提出离婚请求。由此可见,泰国女性的社会地位有待提高。但本研究泰国女生大学生被试均选自高校来华留学泰国群体,在自我情感感知、独立自我保持和追求上高于中国在校的女大学生,也可解释。

(三)自我构念与自我同情的关系

1.中国大学生的独立型自我构念显著预测自我同情,依赖型自我和自我同情相关不显著。Neff认为如果文化主流不提倡自我同情,则独立型自我构念要可能更能促使个体去理解自己、关爱自己。泰国大学生自我构念则与自我同情没有关系。泰国以佛教为主流宗教,自我同情观念来源于佛教哲学,因此在这样的文化主流中,自我构念的影响反而不重要。

2.在自我同情各维度上,泰国学生的独立自我和依赖自己均能显著预测自我同情的积极面——自我仁慈和共同人性。而中国学生刚复杂得多。中国学生独立自我构念与自我仁慈正相关,依赖自我与自我评判和孤立感和自我评判正相关。分析如下:

(1)中国和泰国同属于集体主义国家。为什么在泰国依赖自我和自我仁慈和共同人性正相关,而中国依赖自我却显著预测自我评判和孤立感?杨国枢认为,中国人的集体主义主要限于自己的家族,应是一种“内团体的集体主义”(杨国枢,2004),而不是一种“普遍性的集体主义”(Schwartz,1990)。Yuki等(2005)的偏激观点来看,中国人注重与泛群体的联结,可能是种策略,这种策略通过维持这种联结关系使得个体自身利益最大化(陈玲丽、金盛华、刘文、孙丽,2014)。由于泰国的宗教文化底蕴,人作为家庭、宗族的一员来到人世,家族予以保护,成员报之忠诚,泰国人思考问题,决策出发点是“我们”。泰国人注重群体的关系,注重人与人之间的关系,他们认为,人不能只关注自身的情感,而应关注身边人的感受,他们在保持一种和谐平静的生活。

(2)在佛教教义的滋养下,泰国对子女抚养也持平和宽容的心态。泰语(krengchai)——指不直接批评、挑战他人或和他人对抗,以维护他人内心的平衡——泰国父母对子女的批评也尽量温和,倾向于以慈悲观看待子女的偏差行为。中国崇尚“知耻而后勇”,重视批评和自我批评。关注自身的缺点和不足有利于维护人际关系的和谐,促进自我提升,但同时也带来了自我评判。中国父母和老师常说“再不好好表现,小朋友就跟你玩了。”“再不乖,妈妈不理你了。”这些告诫客观上起到了改正不良行为的作用,但也让小孩感受到了孤立的威胁。所以,依赖自我得分越高的中国大学生,其自我评判和孤立感也越高。

(四)自我同情与自尊、生活满意度、抑郁的关系

两国学生的调查表明,笔者关于自我同情和自尊、生活满意度、抑郁关系的假设得到了证实:自我同情与自尊、生活满意度正相关,和抑郁情绪负相关。自我同情和自尊、生活满意度存在着跨文化差异,这两方面泰国得分高于中国。中泰学生在自我同情各维度上和抑郁的关系没有太大区别。而在生活满意度方面,泰国学生的生活满意度与自我同情积极面正相关,而与消极面负相关。中国学生的生活满意度则与自我评判、孤立感并不相关。据研究,在对一项中国大学生的调查中,家庭社会经济地位更可能预测中国学生的生活满意度(冯媛媛、池丽萍,2013)。

四、本研究的局限及未来的研究方向

本研究泰国大学生样本均选取自本市某高校泰国来华留学生群体,样本选取的广度和代表性有限。今后需努力扩大取样范围,大样本的数据不仅有助于提高调查的准确度,也可以进一步拓宽研究方向:1.深入探讨中国学生自我构念的类型对自我同情及心理状态的影响。2.比较自我同情对中泰留学生群体学业的影响。3.开发有助于提升自我同情的技术及团体课程。

五、结论

(一)泰国大学生的自我同情总分及各维度均分高于中国大学生。

(二)泰国女生自尊、独立自我构念得分均显著高于中国女生。

(三)中国大学生的独立型自我构念能预测自我同情总分,泰国学生自我构念与自我同情没有显著影响。

(四)泰国学生无论依赖还是独立自我,均能显著预测自我同情的积极面——自我仁慈和共同人性,而中国学生独立自我与自我仁慈正相关,依赖自我与自我评判和孤立感正相关。

(五)中、泰学生的抑郁水平无显著差异,泰国学生生活满意度高于中国学生。

(六)泰国学生生活满意度水平与自我同情积极面正相关,消极面负相关。

参考文献:

常源:《泰国文化与中国文化的差异分析》,《社会发展》,2005年第2期。

陈玲丽、金盛华、刘文、孙丽:《个体主义-集体主义的跨文化比较——区分参照对象的视角》,《心理学探新》,2014第6期。

董慧珍:《自我构念、调节聚焦和创造性的关系》,首都师范大学博士论文,2010年。

冯媛媛、池丽萍:《大学生自尊、人际信任和生活满意度的关系》,《心理研究》,2013年第6期。

高瑞泉:《略论中国价值迷失之缘起》,《学术月刊》,1994年第11期。

[美]克里斯汀·聂夫:《自我同情——接受不完美的自己》,刘聪慧译,北京:机械工业出版社,2012年。

雷伶、肖丽辉:《大学生的竞争态度与自尊的关系研究》,《湖南师范大学教育科学学报》,2008年第7期。

李杰、纪丽君、武萍、田颖:《蒙古族大学生自我构念文化启动效应的不对称性》,《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版),2013年第11期。

彭彦琴、沈建丹:《自悯与佛教慈悲观的自我构念差异》,《心理科学进展》,2012年第9期。

严文华、权大勇:《跨文化社会心理学》,北京:人民邮电出版社,2013年。

庄国土:《文化相似性和中泰关系:历史的视角》,《华侨大学学报》(哲学社会科学版),2013年第2期。

Neff K D.Self-compassion and self-construal in the United States,Thailand,and Taiwan.Journal of cross-cultural psychology.2008(3):267-285.

Neff K D.The development and validation of a scale tomeasure self-compassion.Self and Identity,2003(2):223-250.

Cross-cultural Study on Self-com passion,Self-construal and Their Impact on Psychological Function: Case Study of Chinese&Thailand College Students

CHEN Junmei&Leiyun

(Chinese Language College of HuaQiao University,Xiamen 361021 China; College of Material Science&Engineering,Xiamen 361021 China)

Purpose:Compare the similarities and differences on self-compassion,self-construal,esteem,depression and life satisfaction between Chinese and Thailand university students.Method:Scales such as Self-Compassion Scale,Self-construal Scale,and satisfaction with Life Scale,Self-Esteem Scale and Self-rating Depression Scale are used tomake a investigation.174 Chinese university students and 137 Thailand university students aremeasured.Results:Thais had significant higher scores on selfcompassion,esteem,life satisfaction.No significant differenceswere found on depression within the two countries.Independent self-construal significantly predicted self-compassion in Chinese only.Also,interdependence was associated with increase self-judgment and isolation among Chinese students.Selfcompassion was positively associated with life satisfaction and negatively associated with depression in both countries.

university students from China and Tailand;self-construal;self-compassion

G449

:A

:2221-9056(2017)02-0268-09

10.14095/j.cnki.oce.2017.02.014

2016-10-21

陈君楣,华侨大学华文学院研究生,研究方向为海外华文教育。Email:58781653@qq.com

雷云,华侨大学材料学院研究生,研究方向为大学生就业指导。Email:401776522@qq.com

本课题受华侨大学校级课题资金资助。