书法乎?书道乎?艺术乎?—从古今“艺术”观反思井上有一及日本现代书法

2017-04-11李川

李 川

书法乎?书道乎?艺术乎?—从古今“艺术”观反思井上有一及日本现代书法

李 川

井上有一是对中国当代书坛影响甚大的域外书家之一,他以“书法的解放”“书法是万人的艺术”等论点为中国书界所熟悉。从某种意义上说,井上有一等日本现代书法流派对中国现代书法的勃兴起了推波助澜之功,理解中国现代书法不能绕过此人。然井上有一又是个相当特殊而复杂的存在。论其身份,他是一位日本书家,受教于上田桑鸠,浸润于东瀛而非大陆的书法传统;这两个传统之间偏偏是治丝益棼的错综关系。更为切要的问题是,井上有一的书法主张又恰恰具有极强的现代艺术特征,他虽然出于古典传统,却是以现代书家的面目而名世,难以将其置于传统书论畛域进行评价;而对于现代书法,国内理论界虽然耳熟却未必能详,因此如何恰当地把握井上有一洵属一道难题。理解井上有一必须以理解日本现代书法传统为其前提和关键;而理解日本现代书法又必须对西方抽象艺术理论作适当的反思,同时势必回溯日本古典书道传统。书法、书道、艺术等等古典和现代的观念纷至沓来,厘清这些关系乃理解书法从而理解井上有一的关捩之所在,而尤其核心的观念在于“艺术”的不同指谓。

一、日本现代书法谱系中的井上有一

大陆所展出的井上有一书作,略而言之,主要有三种类型。其一,是传统的临书,以临写颜真卿楷书如《颜家庙碑》等为代表,此种书体俨然光明正大的庙堂气象,井上有一把握得也恰到好处,将颜真卿宽博肃穆、严正敦厚的特点发挥得相当突出。井上有一之临颜体,是现代书家对传统功夫的展示。另一类别便是所谓的少字数,包括“鸟”字系列、“贫”字系列等等,这一类书法为井上有一的创作大宗,巨幅的和纸上,或泼墨、或飞白、或绞转、或滞涩,可谓挥洒如意而又意态横生。再有一类便是以碳棒写成的汉和混合之书。这便是所谓“新调和体”。这三种书体构成了井上有一的主要面目,在一定程度上也代表了日本多数现代派书家的创作取式。而井上有一在日本现代派中,并非领风气之先者,其所以在中国暴得大名,或当归功于其追溯者海上雅臣的大力宣介。就传统书体而言,日本书法史也称得上源远流长,其自南北朝以来和朝鲜半岛的民间交流,到遣隋使、遣唐使、遣宋使的频繁滋溉,以及学问僧的东渡西来,中国和日本之间的传统书法交往并未中断。从传统而言,虽则有“书道”“书法”等细微差别,然就大体而言,中日书法本自同宗同源,一概相量并不为过。井上有一的传统书法,并没有什么特别之处。即便其于颜真卿用功甚深,而较之大陆如钱南园等前辈书家而言,不啻寒鸦之于彩凤。因此,若论井上有一的传统功夫,不宜估计过高。他之作为书家的出名,主要还在于现代派书法的创作。

1984年井上有一创作的炭棒书《十牛图》序一

如果细析井上有一的现代派书法创作,则他在日本现代派书法谱系上,却又并非最为出色的人物。有一尽管因少字派书家而闻名于世,此派的主要领袖人物实际上却是手岛右卿、上条信山等。尤其是手岛右卿,以其“燕”“虚”“崩坏”等作品横空出世,堪称少字数书派的经典。①刘斌《“少字数”书法的观念来源与创作》,《文艺研究》2008年第7期。至于井上有一,只不过少字数派书法的实践者和跟随者而已。至于在其创作中地位逊于少数字书法的新调和体(或谓之现代诗文体),首倡者却是金子鸥亭。这位金子鸥亭有所谓《和体论》之作,对传统书法以汉诗为主要内容深致不满,而主张以日常生活的口语文、自由诗、短歌等等为表现题材。此种论调一出,假名书法乃成为颇受欢迎的书法表达形式。金子鸥亭因此被授予文化勋章。调和体之所以能够被接受,根本原因恐怕和贺茂真渊、本居宣长等所谓“国学家”者流排斥“汉意”、张扬“和魂”的民族主义倾向相似。②[日]本居宣长《玉胜间》,《日本“物哀”》,王向远译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2010年。假名书法之被接受,正是针对纯汉字书法的一种反动。要而言之,井上有一并未预于始作俑者之列,而以书法的实干者为大陆和日本书坛所接受。论少字数书法,井上有一的成就不及手岛右卿;论调和体书法,他又没有金子鸥亭那样的书坛首倡者地位。何以其有如此广泛的影响力呢?除了实际的现代派书法创作业绩之外,井上有一之所以广受关注,恐怕在于他那两句振聋发聩的呐喊:“书法是万人的艺术”“书法的解放”。他以一种极其平民化的姿态将书法的现代性特征推阐到极致,这便是井上有一的独特性之所在。井上有一的存在,乃是平凡的存在,他之所以杰出,乃是平凡者之倔强的生存姿态的杰出。所谓“知人乃可论事”,此理可一以贯之于论书。井上有一的生平,详细记述于海上雅臣的《书法是万人的艺术》,此书已有中文译本。①[日]海上雅臣《书法是万人的艺术》,杨晶、李建华译,北京:中国人民大学出版社,2012年。井上有一是凡人中的艺术家,青年时遭遇东京大空袭,而产生精神上的极大震撼。他经历一段抑郁不得志的潜伏期之后,出道而与森田子龙、长谷川三郎、野口勇等结成墨人会。井上有一自感平淡、家徒四壁,而又孜孜不倦地习练书法,历三十七年之久,其绝笔则是在得了肝癌的情况下完成。他以其书法狂人、艺术斗士的姿态,终于成为日本现代派书法的代表人物之一。至此,我们应对日本的现代派书法作一概览。

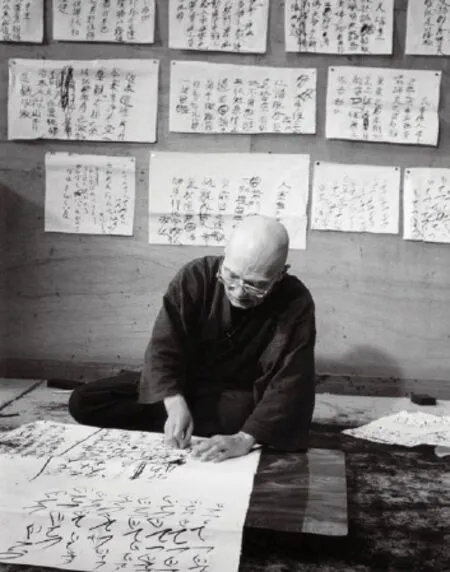

1984年井上有一炭棒书创作状态

日本现代书法的兴起,或追溯到二战前的昭和八年(相当于西历1933年,即法西斯主义抬头之际),以“书道艺术社”的成立、《书道艺术》这一刊物的发表为其标志,聚集了诸如上田桑鸠、石桥犀水、金子鸥亭、大泽雅休、手岛右卿等一大批年轻书家;而其真正的精神新变,则发生在二战之后。②魏学峰《日本现代书法艺术的形成和发展》,《贵州文史丛刊》1989年第2期。所谓精神新变,因二战的结束,传统价值全盘坍塌,书法作为传统文化价值的典型代表,首当其冲为革新派所关注。传统书法何所往成为一个迫切问题,针对这一问题,遂而催生了所谓的日本现代书法。一时之间,诸如前卫派(上田桑鸿、大泽雅休)、少字数书派(手岛右卿)、新调和体派(金子鸥亭)等如雨后春笋,占尽风骚;“奎星会”“墨人会”等书学团体相继成立。③邹涛《日本现代派书法的兴衰》,《中国书法》1995年第4期。版本下同。现代派书法的精神导师则是老一辈的比田井天来,这位比田井天来却坚信王羲之执笔法。④王文杰《略读日本现代系书法》,《上海艺术家》2010年第4期。他受业于日下部鸣鹤,日下部鸣鹤则问学于杨守敬。由此而言,所谓现代派书法实则带有浓厚的古典传统的底色。问题在于,现代派书法究竟“现代”在哪里呢?

现代派之鼎足而三,而又各不相同。其中前卫派最为激进,基本上以瓦解古典传统为己任。比如古典书法有阅读功能,前卫书法则将文字的阅读功能过滤而出,使其成为仅止于视觉的造型艺术。传统书法重视临摹,而前卫书法则以脱离字帖、师心自用为其理论基点。最根本的是,前卫书法依托西方艺术理论,视“艺术造型”为主要目的,而大量动用了西方艺术手段,从而营造所谓的艺术空间。而新调和派则最为保守,除了和汉混写的特质外,基本遵循了古典书道的规范。而这种和汉混写的新调和体,其实从纪贯之的《古今和歌集》抄本算起的话,也算得起源远流长。居中的便是少数字派,此派特征可概略如下:就其少数字的格式而言,似可远溯物勒工名的陶刻、金石传统,而其直接参照便是条幅和中堂。他们以现代艺术理念出发,主张抛弃汉字的表意功能,追求点、线、构图之独立,从而宣泄情感。而这种对意义的抛弃,有需要从汉字形式的方向强化造型,以节奏展示书法的律动之美、以布白展示书法的空间之美。

实则,所谓现代书法,只是现代艺术运动的一个组成部分,这场运动的背后有政治环境、经济背景和社会思潮暗中左右。二十世纪三十年代,欧洲现代抽象主义画家亨利·米肖(Henri Michaux)、美国现代油画家马克·托比(Mark Tobey)便将书法吸纳到其创作中,可谓抽象主义的先行者,然但开风气未成气候。现代派书法之所以在日本生根发芽,开花结果,乃因特殊境遇所酿成。二战对人类社会的冲击之大世所共知,经济凋敝而民生多艰,日本成为两大阵营斗争的前哨和政治较量的棋子。传统价值崩溃并非日本所独有现象,而是世界共同面临的困境。在这样的背景下,解构的、分析的思想遂成为世界文化的主流,而抽象美术也猛力冲击文艺界,现代书法家的理论主张和实践与抽象艺术逐渐合流,乃以流行艺术的眼光照察书法,摩荡砥砺,形成一股不可遏止的滔滔洪流,在欧美举办数次日本书道的展览,从而引发了相当的国际关注,其中井上有一、手岛右卿可谓风头甚劲。然而,现代书法在发展过程中也必然遭遇难以调和的尴尬和困境,这便是其对传统质素矫枉过正,前卫书家不惟放弃了毛笔这一基本书写工具,而代之以油彩笔、碳棒等等;更有甚者,前卫书家连文字这一最核心的书法内容也弃之不顾,而朝向抽象符号的方向,其书法完全就和抽象艺术合流。其为主流书界所放逐在所难免。传统乃是其不可绕过的一股力量。上田桑鸿、大泽雅休、宇野雪村等为退出官方日展,便是一个极佳的说明。①邹涛《日本现代派书法的兴衰》。这便是现代派书法的一个大致背景,也是进入井上有一书法的前提。而理解现代书法进而理解井上有一,其中相当核心的一个观念便是“艺术”。恰恰是现代观念的勘测下,书法才被阑入“艺术”的樊篱之中,现代书法的一系列特征,需从“艺术”观念才可得以廓清和理解。这便是我们需进一步考察的问题。

二、 西方“艺术”观烛照下的书法迷局

将书法阑入艺术的藩篱之中,乃有诸如以下的新变,古典书法之以实用功能而兼具审美功能的综合特质蜕化为独尚疏泄性情、转移心绪意趣为目的的“艺术品”。而现代派书家又赋予其所谓“艺术独立”的名义,本着所谓“为艺术而艺术”的现代品格,按模脱墼,描头画角,有意义、有内涵的文字仅止于造型需要的形式素材,脱离实际内容的纯视觉形式成为现代艺术的前提。以艺术的,或者说形式主义的现代立场出发,现代书法对文字的表达功能作了极为深入而大胆的挖掘,线条、墨点都被赋予形式主义的表达。既然书法仅止于形式而已,那么何必再受制于意义的拘牵,何必再建立在汉字基础之上,这便是前卫派书家以抽象画为书的内在逻辑理路,这也是少数字派敢于以单字或仅仅使用偏旁的理由,这更是调和派将假名纳入书法艺域的契机。质言之,这便是所谓以现代“艺术”切入书法的理路。这种理路实际通过两套不同的观念、话语、表达方式接榫而成,亦即现代书法乃是书法-艺术两种不同的观念嫁接而成之物。唯其为嫁接之物,现代书法难免呈现出圆凿方枘的生硬、滞涩之弊。这种生硬滞涩的根由在于源自中华文脉的书法与始于西学传统的“艺术”本自殊途,以现代精确思维裁量斯文道脉,必然误入歧途。②寒碧《山水是道》,《诗书画》杂志2016年第4期。因此,必须对艺术作现象学的还原,方能对书法传统有体贴的把握。

如上所述,现代书法的主要理论参照便是所谓现代艺术。中国的,甚至日本的书法传统尽管有绵延千年的悠久历史,然而在古典价值体系框架中,并没有现代观念上的“艺术”的质素。现代所谓艺术者,源于拉丁语ars,有“技艺、本领、特长”等诸多含义③《拉丁语汉语词典》,谢大任主编,北京:商务印书馆,1988年。,其对应的希腊词便是。希波克拉底有句名言(载其Aphorismi《格言》),拉丁文翻译为Vita brevis,ars longa“生命苦短,艺海长青”。ars抑或的基本含义,乃是人类所能掌握的“技艺”,这种技艺根源于古希腊罗马传统,为人类社会把握自然界的对象化之物所依仗的本领。这种传统尽管奠基于宗教或说秘索思基础之上,视世界为神明创造或神力衍生的产物(如《神谱》、《变形记》等所云),然却蕴藏了理念和现象界的主客二分的哲学萌蘖。这种二分经由文艺复兴、启蒙运动等现代性阐扬,成为现代西方世界观的基本架构。

人类技艺先天便带有某种神圣性质(例如普罗米修斯盗火的叙事),对于技艺的神赐认识尚可追溯到更为久远的苏美尔传统(如印南娜从父亲埃阿那里骗取me到乌鲁克,此me即多种技艺的集合)。由神学论笼罩的技艺观与艺术尚有一定差距,尽管其间存在相当密切的文化血脉关联。艺术之独立乃以神学的瓦解为其前提,而无论古希腊罗马传统、基督教传统,都难说有什么独特的艺术或曰纯粹的艺术品。坊间流行的各种艺术史叙述,显然乃是回溯的结果或追认的产物。脱离宗教功能抑或实用特性的艺术必须等到“现代”意识的萌生,而现代意识萌生的一个重要因素或曰特点便是对于理性的运用,而离析、分化又与理性应用如影随形;而奠基于主客二分观念基础上的支配自然、改造自然等观念,也为现代艺术提供了哲学上的依据。正是对神学传统(此处我们并包希罗基督)的分判,乃有现代诸种学科的诞生,艺术便也赫然在列。当然,此处仅勾勒其大概,其具体分合演化情形至为复杂,非三言两语所能描述。我谈此点,意在凸显艺术之由古典传统逐渐分化出来的发展趋势。至于与现代书法结缘甚深的抽象艺术,则更是“分析时代”的产物。康定斯基所创造的“显微镜式”的艺术理论可谓明证。①《康定斯基论点线面》,罗世平、魏大海、辛丽译,北京:中国人民大学出版社,2003年。

然而,问题也就随之而来,以“显微镜式”的分析眼光固然能够创造出流行一时的抽象艺术,固然能够强化对艺术的现代化理解,能否实现对古典传统的恰切体察?能否真正进入古人的精神世界?在我看来,这显然成其为问题。现代艺术仅止于实现自身的艺术诉求而已,却未必有勾连传统、理解古典的担当。正是在这个意义上,现代艺术呼应了解构主义、分析主义的理论主张,从而为后现代敞开了一扇大门。然而,割裂传统、离析传统,甚至廓清传统,乃是一相当危险的艺术取径,而现代派艺术的发展逻辑显然会朝向这个危险之途。倘细绎其中缘由,恰恰由于现代“艺术”之分析、解构古典的冲动使然。无论抽象艺术,还是井上有一等为代表的现代书家,都过分地强调了造型而相对忽略了价值内涵,从而朝向一种褪尽内容的纯形式的“艺术”演进。这种趋向势必将艺术导向一种没有任何实际内容的无物之阵。这种无物之阵恰恰是一个“艺术”迷局。就井上有一的作品而言,形式主义的无物之阵表现已经初见端倪。此次在太庙所展出的草书如“属”“舟”“尽”等虽然与古典传统尚有些微关联,然基本上已经面目全非,只生下单纯的笔痕、墨渍,文字本身的意义是朝着抽空的方向发展的,作者意在强调造型或结构。就其观念的直接来源而论,这种极其现代主义的表现手法,完全是现代艺术的产物,而与古典传统相距甚远。

要破解现代书法的无物之阵迷局,从西方现代艺术观入手无异于作茧自缚;必须开阔视野,从非西方的、非现代的的眼光反思现代艺术、现代书法。就艺术这一线而言,应当以对西方古典的反思为其前提,进而联及其他区域。就书法这一线而言,应当以对书法本身观念的反思为其前提。而古典传统乃是照察现代艺术现代书法的背景。正是由于现代书法的非传统、反传统特质,我特别关注其与传统书法之间的关系。以现代“艺术”为主要观念基础的书法实践,果然将传统廓清了吗?现代书法能离开传统独善其身吗?金子鸥亭之倡导“书写日常”之词,井上有一之以“书法为万人之艺术”,是否果真意味着传统在这里已经不再有维系力量?

三、斯文传统中的“艺术”—书“道”

古典传统是理解现代艺术—现代书法理所当然的背景。“艺术”乃是一现代观念沾溉的产物,如前文所云,古典语境中的ars抑或τέχνη皆有“技艺”功能,而详其所出,这种“技艺”乃以神学观为之底蕴、以主客二分的世界观为之依据。欧洲古典绘画、雕塑等被现代人指为“艺术品”之物,泰半为神像或与宗教有关,于兹可见一斑。神明是价值意义的泉源,世俗人像往往以神灵或宗教氛围为背景,即便文艺复兴以后,布歇等宫廷艳情画家虽旨在娱乐君王,却也遮遮掩掩打着神明的幌子。马奈的《草地上的野餐》之所以不见容于当世,根本原因乃是因其涉及尘世生活而触犯了奠基于神学基础上的道德价值体系。职是之故,勾连艺术与古典“技艺”甚或指古典“技艺”之物为艺术品无非仅为一套现代话语叙事而已。分剖这套话语的古典渊源,乃有助于我们对艺术之现代含义的深入把握。“艺术”之为现代观念沾溉的根本质素乃在于其世俗化特征。但这是回溯西方艺术观所得出的结论,若对照东方,则与此大相径庭。东方传统虽无神学观之笼罩,却也没有现代艺术那样的观念。

1951年《墨美》创刊号(封面题字、设计:长谷川三郎,封面作品:弗朗茨·克莱因)

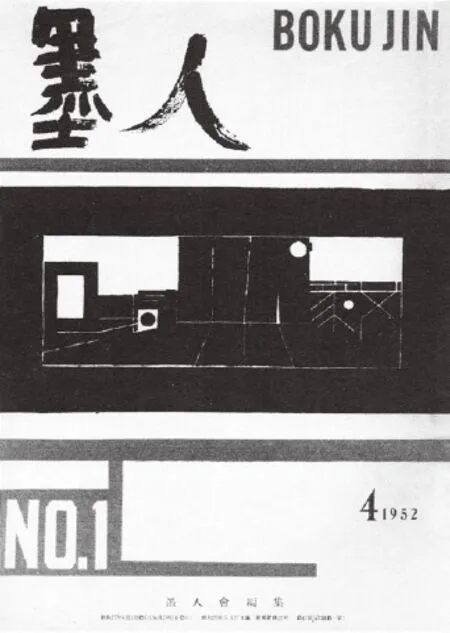

1952年《墨人》创刊号(封面题字:井上有一,封面设计:森田子龙)

日语中艺术音读为げいじゅつ,实则撷取自华夏古典。艺术二字相连,语出《后汉书·伏湛传》:“永和元年,诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。”李贤注:“艺谓书、数、射、御;术谓医、方、卜、筮。”注释将艺、术分而言之,正是古典语境用例之常。按照李贤的解释,“艺”正本儒家经传“游于艺”“艺成而下”等观念而来,而术乃侧重于方技数术之类,在传统儒家价值体系中,艺的地位高于术。然前文既已有“五经诸子百家”,则《汉书》此处的艺术恐语义重点仍在“术”,李贤但注明艺术各自的本义,而并未点明其在此语境的用意。至唐人撰《晋书》乃开出《艺术传》,序谓:“艺术之兴,由来尚矣。先王以是决犹豫,定吉凶,审存亡,省祸福。”所谓“决犹豫”等诸语,明以艺术指方术,而语义偏重于“术”,是以宋人孙奕《履斋示儿编·文说·史体因革》统贯诸史,指出其流传因革之绪,“《后汉》为方术,《魏》为方伎,《晋》艺术焉”。然则何种“术”才是诸史所谓的“艺术”呢?袁枚笔记中有一例,记庾肩吾少事陶先生,颇多艺术,夏季会客,嘘气成雪(《随园随笔·梁陈遗事出〈广异记〉》)。由此可知所谓艺术,实则主要偏于“异术”,如《封神演义》姜子牙冰冻岐山、《三遂平妖传》胡永儿撒豆成兵一类。然儒家传统不语怪力乱神,艺术虽有裨先王圣道,终究不在经术大道之列,是以夫子厕之末位,“志于道,据于德,依于仁,游于艺”;倘若不修道德,毕竟“艺成而下”。至于方望溪以艺术为经术(《答申谦居书》之“艺术莫难於古文”),特偶尔用之而已。要之,艺字甲骨金文本会种植之意,术本为邑中之途,种植之技,邑中之路,皆小道而已,不入古人经纬之大业,亦自在情理之中。由此观之,则古典汉语语境中的“艺术”乃以经术大道为其参照背景,从而也难以会通现代艺术观念。

从以上对艺术的审辩来看,以西方现代“艺术”观来评骘书法,可谓牛头不对马嘴,现代书法的症结和尴尬正在于此。一方面,其以背离传统的姿态试图与传统决裂,却又很难入于西方现代艺术的正宗。另一方面,其过度激越地现代艺术宣言,又很难获得传统艺术的体贴和认同。因此,现代艺术陷入到非此非彼、亦此亦彼的两难境地。其经历短暂的兴盛之后迅疾偃旗息鼓,个中道理恐怕正由于它模棱两可的身份定位。欲破除这种尴尬的身份迷局而开出另辟蹊径,恐怕必须赓续其已经切断的古典书法道脉。恰恰“艺术”的古典语义为其重归斯文传统开启了可能的途径。汉语传统中,“艺术”虽然不专指书法一途,书法却也是恰经术大道之一脉,“六艺”古训中包含“书”艺在内,此“书”艺正是后嗣书法、书道的滥觞。而作为日本现代书法之所从来的古典书法传统,恰恰有“道”之名。由此言之,古典之“艺术”恰恰是对现代“艺术”观念的拨乱反正。日本自江户时代以来书法称为“书道”,此前则称之“入木道”、“笔道”等。而此道与“茶道”“神道”乃一脉相贯,音读どう,训读みち,实则乃取自汉语中的“道”。从入木等观念而言,日本书法与华夏本土的文化关联可谓深湛。书道本华夏固有称呼,“道”“法”二字互为表里,书法云云,并未改书道本来含义。以书道、书法为中日之别,未免数典忘祖之讥。就日本书法脉络而言,实际步趋华夏,今所传较古书迹,如江田船山刀铭、稻荷山铁剑铭皆古坟时代之物,论者或以为风神近似《好太王》、《嵩高灵庙》。①雷志雄《日本金石举要》,武汉:湖北美术出版社,1998年。版本下同。后遣隋使、遣唐使入华,购入王羲之摹本甚夥,因有“入木道”之称,唐初皇室崇尚逸少,彼邦也风行草偃,乃有最澄、空海、嵯峨天皇、橘逸势等二王书风,后三人更被称为平安“三笔”。自唐末丧乱,日本废除遣唐使,在汉字草书基础上,出现了假名(实际据六书的“假借”之法推阐而来),日本书法也逐渐出现所谓“和样”书风,以与唐样书分庭抗礼。其中小野道风、藤原佐理和藤原行成,世人称之为“三迹”。②韩天雍《日本书法经典名帖·三笔三迹》,北京:中国美术学院出版社,2001年。由此而产生了诸如“法兴寺派”“青莲院派”等多种流派。镰仓时代,通过经济、宗教交往,苏黄以及张即之的书法在日本颇受推崇,其中禅僧发挥了重要作用,乃逐渐形成南北朝和室町时代的所谓禅宗书风。③雷志雄《日本墨迹举要》。安土桃山时代织田信长和丰臣秀吉称霸东瀛,奖掖文化,到江户时代出现近卫信尹、木阿弥光悦、松花堂昭乘所谓“宽永三笔”。黄檗三僧因避国难,和朱舜水一起开创了新唐样书风。④金墨《日本唐风书法精选》,北京:中国书籍出版社,2014年。江户末期,出现以教授书法为职业的行当,因此乃有所谓“书道”的产生,经由幕末三笔的过渡,到明治初期杨守敬携带大量六朝碑版到东瀛,日下部鸣鹤、岩谷六一及松田雪柯等共往请益;由此日本书坛渐染北碑之风,经比田井天来、西川春洞等而过渡到上田桑鸠、西川宁等现代书法,杨氏因此被尊为“日本书道现代化之父”。⑤刘长春《杨守敬—日本现代书法之父》,《作家》2005年第11期。

《书法是万人的艺术》

就这个脉络而言,日本书法与中国书法之间存在亦步亦趋的关系,杨守敬在中国书法传统中并不算一流人物,清末民初书法名家辈出,人才济济。康有为、梁启超、吴昌硕、李瑞清、沈曾值、于右任等更是开启了中国书法现代转型之路,日本虽有明治维新的历史成功,然书道仍寂然,然嗣后遂走上军国主义扩张道路,文化沦为政治和军事宣传的工具,直到二战以后乃有现代书法的兴起。然现代书法的基本理念和套路仍不出古典范畴,比如西川宁出于西川春洞,而后者问学于晚明诸位碑学大家。因这层原因,西川宁的大字横匾、点画顿挫,多有北碑的影响;青山杉雨喜作鸟虫书,不难看出金石的印迹。从这一角度来看,现代书法根本上仍属于传统书法畛域。就文化脉络而言,它从根本上属于由华夏道脉所开启的斯文传统,而与基于西方文脉的艺术传统殊途异派。

对西方当代“艺术”观的审辩,进而沟通古典“艺术”与现代书法的关联,从而得以从斯文道脉返观日本现代书法,廓清当代艺术对书法传统的歪曲和腐蚀,将其重新拨回到华夏文脉的正轨上来。

在此我重申前旨,当代“艺术”观念仅止于现代的产物,其思想渊源的根本在于现代。是以理解现代艺术,重要的问题并不在于其艺术与否,而在于理解艺术如何和现代勾连在一起。惟其如此,才能真切把握现代书法的问题。既然艺术是现代的产物,则书法与艺术的勾连必然仍只是一个现代问题。也就是说,书法并非先天地就相关于西方现代艺术,我们必须将现代书法所赋予的“艺术”品性和书法剥离开来。剥离开书法和艺术,现代书法的问题才能看得更加深切。剥离开书法和现代艺术,赓续书法的古典血脉,从书法的纵向溯源角度探究其现代问题。

四、重拾斯文道脉的“艺术”传统

井上有一“书法是万人的艺术”这一口号,显然基于推进书法现代化的立场。书法现代转型、书法现代化是东亚书法共同体所面临的共同课题。日本现代书法又将书法现代化推阐到极致,同时也开启了对书法现代化命题的深入反思。对书法现代化反思乃以反思现代性为其思想背景,而反思现代性的前提乃是对西方文化之古今裂变的反思。因此问题的症结还在于如何看待所谓西方文化的古今断裂。

所谓古今断裂,乃西人出于论证现代之合法性而可以凸显之。着眼于断裂来看,古今之分判若悬宇;若着眼于连续而言,古今无别,可谓同条共贯。只是现代性理论奠基于古今断裂的视角,我此处因此特别强调古今的差异。若探究古典和现代的根本精神分野,恐怕还在于德性的位置。现代性以开创了诸如理性精神、自由平等、民主宪政等等为其主要特征,凡此种种皆奠基于人类的理性精神基础之上,从而与古典精神之以信仰为根基分道扬镳。因此信仰与理性之争被施特劳斯学派视为古今之争的核心问题,施派政治哲学如今在中国炙手可热,此处我不做过多引述。①《施特劳斯与古典研究》,中国比较古典学学会编,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年。所谓信仰与理性之争乃有诗与哲学之争、雅典与耶路撒冷之争等问题推演而来。其中诗哲之争乃古希腊文化的内部问题,而雅典与耶路撒冷则是希腊文化和基督教传统碰撞之后的问题,信仰与理性之争乃是现代性萌生之后的西方文化奠基问题,从大视野而言,这些问题整体上属于西方内部,尽管施特劳斯也着力关注诸如迈蒙尼德、阿尔法拉比等阿拉伯哲人,然仍旧基于阿拉伯人注释西方经典的角度来理解。在这一意义上,我们说施特拉斯学派之反思现代性尽管深刻,终究改变不了其作为西方人的单一眼光。我的用意与此派不同,施特劳斯学派的现代性反思为我们树立了一个样板,提供了一个参照。从东方人的角度看西方,所谓诗哲之争也好、雅典与耶路撒冷也罢,仅只是西方内部的问题,仅止于区域的地方性知识,必须将东方文化的命题考虑进去,现代性反思才称得上是彻底和完善。我此处之关注古典“艺术”观问题,其初衷便在于此。我试图从古今之争的核心问题引出对书法现代性的反思(现代“艺术”观)以及德性和书法关系的(古典“艺术”观)思考。

井上有一宣扬“书法是万人的艺术”,值得认真审辩。所谓艺术云云,如前论乃是立足于现代而言,就是相当于抽象艺术一类的观念。关于此,上文已经做过分剖,将书法阑入艺术乃是现代性介入的结果。从古典的角度,应当将艺术和书法剥离。剥离书法和现代艺术,是否意味着艺术观念不能用于书法?是又不尽然,立足于古典立场,书正是经传六艺之一,正是艺术的嫡亲正派。然则,此艺术非彼艺术,就艺术的古典意涵而言,恰恰侧重的是对德性的涵育。游于艺或者具体而言游戏于笔墨者,根本总之在于澡雪精神、滋养性灵。古人所谓“书乃小道”,小者,是说书法本身不能作为目的;道者,谓其有安身立命之功用。就传统理念而言,书法与“为艺术而艺术”的艺术目的论势同冰炭,水火不容。在此,井上有一的书法观便应当作彻底的反思和廓清,这种廓清基于对现代艺术的彻底反思和否定基础之上。书法而为万人的艺术,以平民精神、大众文化的崛起为其前提,它所针对的恰是贵族的、精英的文化。这种口号指向了一种人人而书法、人人而艺术的愿景。然而,这种愿景果然符合书法之为书法的本然吗?抑或,此种愿景仅仅是一种策略或口号?关于此点,并不能以“然乎然,不然乎不然”之类的齐物境界来诠释,它实实在在地表达了不同的文化立场的分野,乃是精英主义的文化立场和大众主义的文化立场的较量。艺术观或者纯粹的艺术观念恰恰是立足于大众主义的产物,它着眼于民众可以启蒙的理论前提,以前所未有的力量击破了贵族文化。当下正是大众文化大行其道的时代,各式各样的“书法”艺术正在街边、公园、文化场馆甚至官方场地上演。它以人人皆有理性从而人人皆自由为其预设,而这种自由又是以现代启蒙来保证的,却从未对启蒙何以可能作起码的反思和批判,从未曾意识到大众启蒙乃以人类精神的平庸化和俚俗化为代价。启蒙不启蒙、自由不自由、理性不理性进而现代不现代等问题,完全掩盖了好还是不好、典雅还是庸俗等根本性的问题。而好不好、典雅还是庸俗的分判标准恰恰是其德性内涵或精神品格。书法之“万人”化、书法之“解放”乃以其精神品格的沦丧为代价的。这便是井上有一进而现代派书法带来的流弊。

然而书法现代化之路就此关闭了吗?质言之,书法之现代与否仅止于名相而已,所谓道行之而成、物谓之而然,现代仅仅是一“谓之”之物。古典和现代本自同条共贯、一脉相承,问题不在于现代与否,而在于以断裂论的立场界定现代。摒弃断裂论的界定立场,乃可观察到古今中外道通为一的精神血脉之所在。从道通为一的立场看,现代书法、古典书法、日本书法抑或中国书法皆只是人之存在方式的外化之物而已,本不必此疆彼界、畛域判然。井上有一等现代书法衣钵的是杨守敬等古典北碑派的法乳,其与古典书派的血脉关联殊难断然分割。问题只在于破除现代-古典执的著、化解艺术-书道的墨守。然而这并不意味着“以道观之,物无贵贱”,而是转换观念,以好不好的眼光重新审视现代书法。现代书法的问题在于其精神品格的卑微和没落,其原因乃在于以“自由”之名过度释放了人性之消极面、阴暗面。我之所以可以强调古今的对立,意在将古典“艺术”观的德性质素引入对现代书法的批评,以德性取代诸如自由、理性观念,问题便越发凸显。

“万物各遂其性”,性犹分也,天所分有,人率性而为,凭天分而行动,方为各遂其性。遂性乃可谓之自由。但万物天分、有深有浅,古典遂性论不以平等为其目的。而其中关捩便在于涵育德性,所谓克己复礼、所谓自反而缩,皆是以涵养德操、参赞化育为其旨归,唯其克己、唯其自反,方为万物遂性的不二法门。从自反、克己的修证功夫返观当下的自由论而言,当下自由论的最大问题乃在于其以“争”的姿态取代了自反的精神。当下自由精神的外铄特质投射到书法上,其以普遍的张扬的、剑拔弩张的或者媚俗的、矫揉造作的面目出现,便在情理之中。这便是其精神品格下沦的原因之所在。

职是之故,现代书法欲克服其流弊,或者说欲重振书法的风操,重拾古典“艺术”精神的坠绪便是必然之途。然重拾坠绪,并不意味着单纯的复古,而在于以今日之眼光重新审查古典传统。古典传统并非先天给定之物,而是因时而变的阐释之传统。就今日之眼光看,古典传统应当具有世界襟怀。埃及的、苏美尔-巴比伦一系的甚至玛雅的书写传统都应当成为重审。重审这些传统的目的并非猎奇,而在于对滋养我们的斯文传统有更深切的理解。唯其以世界的恢弘眼光观之,现代书法方能走出穷途末路,重开辟广阔的新天地。这个世界眼光并非强加给古典传统的,而是基于如下判断:中国向来便是世界的中国,斯文传统乃世界文化传统之一大脉络,与域外文化水乳交融、难分你我。割裂中国与域外文化的态度,与西人之割裂古今、主张西方单线发展同弊。书法传统与域外文字传统殊有关联,这种关联当然并非显而易见,而是内在神髓上的一脉相贯。楔形文字传统的契刻、压印、纵向取势与甲骨、金文并无二致,埃及文字的铭石、用墨与汉字也精神相通,而玛雅文字的取象方块、方圆兼济与汉字神似。我们现在对几大文字系统之间的关联尚不清晰,然汉字为其中之集大成者当可断言。兼容并包的态度如何能挽救现代流弊?盖知世界文字的大格局,则廓然心胸,从而以更深邃、更宏观的眼光看待书法问题,而破除汉字现代化的魔咒(主要指走向西方抽象艺术、符号化、拼音化等倾向而言);了解世界文字的伟大意义,对汉字的存在就会更加自信,乃知文字体系曾在历史上发挥极大的功用(西人一度将楔形、埃及等文字皆纳入拼音系统,现已证明其谬。这两种文字虽有拼音化趋向,然表意功能并不弱),从而对卓立于世的罕有的文字系统和书法传统更加珍惜,以自觉抵制那种变乱祖宗之法的涂鸦行为。

东京大空袭

前身相马方九皋

遗偈

佛光国师偈

懒窝