论陈黻宸和他的《中国哲学史》

2017-04-11余一泓

余一泓

论陈黻宸和他的《中国哲学史》

余一泓

一、引论

陈黻宸(1859~1917),字介石,浙江瑞安人,光绪二十九年(1903)二甲进士,与宋恕(1862~1910)、章炳麟(1869~1936)和梁启超(1873~1929)同辈,皆有交集。他在一九一三年,因当选中华民国国会众议院议员赴京,并兼任北京大学教授,在三年间先后讲授了史学和诸子哲学两门课程。①1913年作者为梁启超的父亲梁莲涧所作寿文署名“北京大学校哲学系教授陈黻宸”,然当时哲学系正名应为哲学门。陈钟凡《自述读书时事》,记载1915年哲学门任诸子课的教师为陈黻宸。考陈黻宸此期成稿著作的时间顺序,分别为《中国通史》(1913),《诸子通义》(1914),《老子发微》(1915),《中国哲学史》(1916),后面三种都是讲义稿,《中国通史》则未注明。冯友兰回忆:“他给我们讲中国哲学史、诸子哲学,还在中国历史门讲中国通史。”盖《陈集》中所收《中国通史》或有讲义之效。当时听课的学生中,有后来成为中国哲学学科奠基人的冯友兰(1895~1990)。冯氏在数十年后,曾回忆自己少年时上陈黻宸课的一段经历:

给我们讲中国哲学史的那位教授,从三皇五帝讲起,讲了半年,才讲到周公。我们问他:照这样的速度讲下去,什么时候可以讲完。他说无所谓讲完讲不完。若说讲完,一句话可以讲完。②陈黻宸(陈介石)的名字,在《五四前的北大和五四后的清华》中出现,但在后来出版的《三松堂自序》中又隐去,大概是因为他对这段往事的评论实在不够客气的缘故。这一点,罗志田教授《大纲与史:民国学术观念的典范转移》(罗志田《变动时代的文化履迹》,上海:复旦大学出版社,2010年,第66页)已经指出。

冯友兰在讲述完这段对话后,又回忆了陈汉章(1864~1938)嘲笑胡适(1891~1962)《中国哲学史大纲(上)》的场景,然后加以评论说:

我说这两个故事,为的是说明,当时的教授先生们所有的哲学这个概念,是很模糊的。他们看不出哲学和哲学史的分别。也许有一种哲学,用一句话就可以讲完,如果照禅宗的说法,不说话,一句话都不说,倒是可把他的全部哲学讲完。如果一说话,那倒是讲不完了。我们的教授所说的那几句话,可能就是禅宗的这个意思。但是哲学史并不等于哲学。哲学史是历史。历史是非讲不可的,不讲别人就不知道。既然讲,它总要有个开端,有个结尾。哲学史是写出来的历史,可以写得详细一点,也可以写得简略一点。无论详细或简略,它都不是哲学的大纲。

陈黻宸的话,让人乍听下有些困惑:如何讲三皇五帝的“哲学”?为什么讲了半年才讲到周公?为什么一句话可以“讲完”?冯友兰他们当时在堂上听课,第一个问题自然是知道的,为什么讲这么慢,大概也比较清楚,只是对陈黻宸的“一句话讲完”一辞,跟我们一样大惑不解。冯友兰对“讲完”这一问题的私论,是承认陈黻宸的“哲学”有他的道理,只是不明白哲学和哲学史的分别所在而已。

对哲学、哲学史和相关教学、科研方式的评议,涉及“中国哲学史”这一学科的范式问题,因此这段话数见今人征引,以为“中国哲学”研究前史之一材料,而对于今天已经淡出学术论域的陈黻宸,这也是他为数不多的一些能被人提到的场合。③“淡出”一语当然是泛指,事实上,时下近代思想史领域的一些研究者,如桑兵教授和罗志田教授,对陈黻宸其人其言还是有着相当的关注和体会。桑兵《晚清民国的国学研究》(北京:北京师范大学出版社,2014年)、《治史的贯通和专精》(桑兵《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》,广西:广西师范大学,2016年,第21页)和《近代中国哲学发源》(《近代东亚翻译概念的发生与传播》,狭间直树、石川祯浩编,北京:社会科学文献出版社,2015年,第185~187页)等论著中引述陈黻宸表达于《中国通史》、《京师大学堂中国史讲义》和《新世界学报》中的治学观念;罗志田除上揭论文外,还有近年撰写的《近代中国“道”的转化》(《思想与方法:近代中国的文化政治与知识建构》,方维规编,北京:北京大学出版社,2015年,第23~46页。)、《地方的近世史:“郡县空虚”时代的礼下庶人与乡里社会》(《地方的近代史:州县士庶的思想和生活》,罗志田,徐秀丽,李德英编,北京:社会科学文献出版社,2015年,第27~64页)两篇文章论及陈黻宸,分别谈到陈黻宸“哲学与道术类似”、“科举不当废”两个重要论点,可谓特识。笔者关于陈黻宸的思考同样是由这段话开始的,具体说来即是上一段开头提到的两个疑惑所反映的一个问题:陈黻宸在北大讲了些什么“中国哲学”?

学界对陈黻宸其人的研究,一开始是着眼于他与清季“新史学”思潮的关系,及其在近代史学史中的位置。④笔者所见关于最早的论述,是俞旦初《二十世纪初年中国的新史学思潮初考》(《史学史研究》1982年03期)一文,本文指出陈黻宸在京师大学堂任课期间受到了英人巴克尔(Henry Thomas Buckle, 1821-1861)《英国文明史》(History of Civilization in England)的影响,值得重视。由于陈黻宸在浙中颇具声望,并当过民元浙江咨议局首任议长,所以涉及当时政治史的研究,亦有提到他相关经历的,如胡国枢《章太炎与“兴浙会”》(《浙江学刊》1987年01期),侯宜杰《评清末官制改革中赵炳麟与袁世凯的争论》(《天津社会科学》1993年01期),沈晓敏《处常与求变》(上海:三联书店,2005年)。最新的辛亥研究,已经将题目范围具体到了陈黻宸其人身上,如叶建《地方知识精英与辛亥革命在浙江的延续—陈黻宸与浙江光复运动关系探析》(湖北师范学院学报2011年05期)。在《陈黻宸集》于一九九五年刊出后,学界对其史学思想中人民、社会等范畴之学术意义,给予相对比较多的关注,研究者们从泛论其人史学之“新”,到考察其史学思想背后的文化立场,做出了相当的贡献。①如李绪柏《新史学及其实质》(《江西社会科学》1987年05期),李洪岩《论陈介石的史学思想》(《史学理论研究》1992年04期),张越《戊戌维新思潮与中国史学近代化》(《史学史研究》1998年04期),徐松巍《从古代变易史观向近代进化史观的转变─关于19世纪历史观念的考察》(《史学史研究》1999年02期),秦文《陈黻宸历史学说研究》(贵州师范大学2003年硕士论文),桑兵《从眼光向下回到历史现场─社会学人类学对近代中国史学的影响》(《中国社会科学》2015年01期),李峰、王记录《新旧之间:陈黻宸史学成就探析》(《史学集刊》2007年02期),侯俊丹《新史学与中国早期社会理论的形成─以陈黻宸的“民史”观为例》(社会学研究2014年04期)。其中李洪岩先生的论文,在《陈黻宸集》刊出前,比较早地、系统地介绍了陈黻宸的史学思想。桑兵的论文,则是对新史学思潮中“社会”这一范畴做出总结性梳理的研究。较新的论文,有王锐《近代学人对古代“史官”之阐释》(北京师范大学2016年“史学理论与史学史”研究生论坛),该文讨论了陈黻宸运用史官、史权等辞自抒怀抱的问题。二○○五年,已故胡珠生先生整理的《东瓯三先生集补编》,对于陈黻宸的研究更是功德无量。②《东瓯三先生集补编》,胡珠生编,上海:上海社会科学院出版社,2005年。版本下同。

清季民国的思想史中,新旧中西“错置”的语境,要求研究者比较全面地把握一个人物的思想。③罗志田《道出于二》自序,北京:北京师范大学出版社,2014年。在陈黻宸的史学思想得到着重讨论的同时,也有了一些对陈黻宸思想的总体研究,但概论色彩都比较强。④如齐砚奎《近代经史嬗变过程中的陈黻宸》(华东师范大学2006年硕士论文),尹燕《陈黻宸学术思想研究》(杭州:浙江人民出版社,2011年)等。另一方面,由于《陈集》全录陈黻宸在北大期间的哲学讲义文稿,因此对其哲学思想的研究也在逐步展开,研究者们从前揭冯友兰回忆陈黻宸“讲完”一语的掌故出发,深入讨论中国哲学学科范式之确立,与中国哲学史写作理念的关系问题。⑤如景海峰《学科创制过程中的冯友兰─兼论“中国哲学史”的建构及其所面临的困境》(《传统与创新》,胡军编,北京:北京大学出版社,2002年,第81页),欧阳哲生《中国近代学人对哲学的理解》(《中国哲学史》2006年04期),田文军《陈黻宸与中国哲学史》(武汉大学学报2010年01期),蔡瑞雪《冯友兰对“哲学”与“哲学史”的区分及其意义》(《学术探索》2016年10期)等。最后,由于陈黻宸的社会关系和乡土意识,他与浙东学人、“浙东史学”的关系,也是一个被关注的主题。⑥如周汝英、陈来香《瓯风社与〈瓯风杂志〉初探》(温州师范学院学报1993年01期),蔡克骄《“浙东史学”再认识》(《史学理论研究》2002年03期)等。

仍然用“新旧错置”这个视角看,在学界对陈黻宸史学的研究成果中,相对来说讲他“新”的东西较多,如侯俊丹即将陈黻宸的史学视为中国社会学的一种理论资源。对陈黻宸之学的通盘审视,如尹燕的研究,虽能看到陈黻宸等观经子、绍述实斋学等“旧”的面向,但仍嫌不够具体。即以前文提出的问题为例,尹氏敏锐地看到了陈黻宸对道学家语录的利用,以及陈黻宸对挂名文王、武王之古代伦理观的重视,然均属一笔带过,难免囫囵。对其哲学史的论议,则袭冯友兰之故言,判陈氏之于哲学为“懂”、“不懂”,“新”、“不新”。

如杨国强所言,历史意识和史学,承载了中国人老的经验内容、经验模式,西人带来的新经验并非更化旧学,而是逐渐地让“史”离开旧轨。⑦杨国强《历史意识与帝王意志》,北京:中国国际出版集团,2011年。其实西方学者,也不一定没有相应的关怀:黑格尔(G.F. Hegel, 1770-1831)、马克思(K. Marx, 1818-1883)对历史与理性人知识之形式、内容的关系,都是当作主要论题在讨论的;现代思想家韦伯(M. Weber, 1864-1920)、列维-斯特劳斯(C. Levi-Strauss, 1908-2009)和许茨(A. Schütz, 1899-1959),在探讨人类经验结构的时候,也不断尝试把历史对当下经验的影响化约到该结构的各个因素当中。好谈中国“史学”如何如何者,于西国“史学”如何如何似也不当轻忽。把这一“脱榫”放在“错置”的形式中,结合前面的学术史讨论,可以看到一个大的思想史发展理势:新的经验如“哲学”与“哲学史”,自然会没入旧的经验“道术”与“史”之中。要获得更具体的理解,知道中国旧的思想经验怎么置入了新的“中国哲学”,无疑需要采取适当的方法以研究之。

就方法来看,不论是像罗志田《大纲与史》中那样考察变化的概念,还是笔者试图采取的,考察身在变中使用概念的个人,都是在试探这一变动时代里面的知识人,和他们变动的经验。这一工作还需注意的问题,徐梵澄(1909~2000)在批注《老子》时也已发明:依托文本,“恰如其分,适可而止”。⑧徐梵澄《老子臆解》,序言,北京:中华书局,1988年。

陈黻宸

在利用《中国哲学史》的文本前,还需要完成两个准备工作:首先是考察陈黻宸在《新世界学报》主笔期间讨论伦理问题的文本,并结合陈黻宸的《伦始》一文和陈氏之侄林损(1891~1940)的相关论说,来解释陈黻宸的伦理道德观①林损的相关论说,主要参考三册本《林损集》(合肥:黄山书社,2010年。版本下同)当中的资料。关于林损,学界虽未有专书研究,论文已为数不少。除了关注其在北大的活动和与旧派学人的关系之外,在其文集刊出后,对他本身学术思想的研究也已经出现,如吕启航《林损思想研究》(陕西师范大学2013年硕士论文),苏婷婷《清末民初的一位狂狷学者—林损“学行”述论》(温州大学2014年硕士论文)。;其次是通检《中国哲学史》引用文献,列举出处和作者,并做出适当分析。完成之后,再对《中国哲学史》的一些文本进行疏解。

二、陈黻宸在《新世界学报》主笔

《伦始》一文原载上海《新世界学报》一九○二年第三期,该报创刊于当年九月二日,为半月刊。在马叙伦(1885~1970)的邀请下,陈黻宸担任该报总撰,以会通中西学术,裨益时用为目的,撰稿计八篇,产生了一定影响,负责筹办京师大学堂的官员张百熙(1847~1907)对其中的《经术大同论》和《独史》就有过较高评价。陈氏在次年中进士留京后,该报也在一九○三年四月随之停办,两年一共刊出十五期。②齐砚奎《陈黻宸与〈新世界学报〉》(温州大学学报2009年7月)对陈黻宸操办《新世界学报》之事有较详细的介绍。

孙宝瑄(1874~1924)曾在日记中评论该报刊出的文稿“多袭梁饮冰之绪馀,惟陈介石文章当有可观,且待细读”。③孙宝瑄《忘山庐日记》,上海:上海古籍出版社1983年,第573页。饮冰绪馀,或指同样在一九○二年发刊的《新民丛报》中的论述?至《新世界学报》九月发刊时,《新民丛报》论说栏中的《新民说》已刊至第十二节《论自尊》,其中议论在当时影响很大,同在上海的报人受其熏染也并不令人意外。然孙氏与陈黻宸有旧,他在未细读陈文之前即下此论,似未为持平。他的这个评价,倒是驱使我们去看一看陈、梁议论之间的关系。《新世界学报叙例》说:

智存愚灭,天择其群,睠念黄人,不觉泪下。呜呼!我其如斯民何矣。夫慧业无量,若天境然,白种多材,但绝一球,是小行星在大空中。较彼觉知,视智全体,海蛤河沙,殆非比例。况我同胞智不及彼,大地如尘,群生如睡,学报之设,庶亦于世界有济欤?”④陈黻宸《新世界学报叙例》,《陈黻宸集》,陈德溥编,北京:中华书局,1995年,第528、529页。版本下同。

天择、黄人云云,不无严复(1854~1921)、任公文辞的影响,同时也显示了作者的切切忧时之心。又云:

综古今而齐中外,教育之形式具矣,而贵有其精神也。⑤陈黻宸《新世界学报叙例》,《陈黻宸集》,陈德溥编,北京:中华书局,1995年,第528、529页。版本下同。

对同胞智能、种群前途的关切,沟通古今中外学术、追求有内容的教育以利国民,乃是《叙例》文句中体现出的两个要点。此处,我们还看到陈黻宸说白人种群的材性智能,虽然目前领先地球,但“视智全体”则“殆非比例”,不禁让人思考什么是智的“全体”。戊戌变法时期的梁启超在为《时务报》撰稿的过程中多次使用过一套类似的话语:利用“大同三世说”将“太平世”定为一个最高的标准,有相应的一套道理,进而通过“虚理比例”推断,由于西方国家还没有出现这套道理里面的治世之象,所以他们虽然领先中国,但仍未达到“太平世”的最高标准。⑥茅海建《梁启超的民主思想》,待刊。当然,戊戌时期的梁启超持论之勇,对“西方政治”评断之大胆,与《新世界学报》时期的陈黻宸有很大差异,当时的任公对“西学”、“西人”的了解,也不一定多于此时的陈黻宸。此处笔者打算指出的相似之处,是说陈氏的智之“全体”,与梁氏的“太平世”,都是基于传统思想资源产生的一种理论预设,用于认识乃至“转译”各类“西学”,并会在某种意义上把西学这种白人之智变型成自家所推“全体”的一部分。

回到首段的问题,陈、梁在一九○二年前后的议论有何联系,或者异同?我们可以从梁启超的《新民说》开始观察:

耳目所接触,脑筋所濡染,圣哲所训示,祖宗所遗传,皆使之有可以为一个人之资格,有可以为一家人之资格,有可以为一乡一族人之资格,有可以为天下人之资格;而独无可以为一国国民之资格。夫国民之资格,虽未必有以远优于此数者,而以今日列国并立,弱肉强食,优胜劣败之时代,苟缺此资格,则决无以自立于天壤。故今日不欲强吾国则已,欲强吾国,则不可不博考各国民族所以自立之道,汇择其长者而取之,以补我之所未及。今论者于政治、学术、技艺,皆莫不知取长以补我短矣;而不知民德、民智、民力,实为政治、学术、技艺之大原。不取于此而取于彼,弃其本而摹其末,是何异见他树之蓊郁,而欲移其枝以接我槁干?见他井之汨涌,而欲汲其流以实我眢源也?故采补所本无以新我民之道,不可不深长思也。①梁启超《新民说》第三节《释新民之义》,《饮冰室合集·专集》第3册,北京:中华书局,2015年,第4988~4989页。版本下同。

《新民说》的这一部分发在《新民丛报》第一号,更在《新世界学报》发刊之前。这一段话指出:中国人以往通过耳目、脑筋、圣哲和祖宗知道了如何在家、乡、天下获得自立的“资格”,而“天择”的时代大势迫使中国要学习外人长处,从而获得自立于列国之间的“资格”。中国的这一“资格”,又与每个中国国民的“资格”有关,其中民德、民智、民力分别是政治、学术、技艺之大原,这三个“大原”是获得自立“资格”的根本,不向外人学习这三方面的长处,就是一种舍本逐末的学习方式。

梁启超的用词里面,“资格”,与“天下”区分的“国”都较新,“大原”、“所以XX之道”则较传统。②朋友指出,笔者这里对任公《新民说》的使用和评论都颇突兀,需要指出的是,采纳西学时也要保存“大本大原”的说法,早有冯桂芬、张之洞等人讲过,任公此处的议论由来有自,但要稽考这个话语的流变,非本文所能胜任,故不赘言。《新世界学报》在一九○二年第八期刊出的陈黻宸《德育》一文,也提到了“德”作为“本”的意义:

体育、智育、德育三者并行,而教育之义乃备。虽然,不得其备,我宁舍体与智而言德。

夫体以植德之基,智以广德之用,此亦言德育者所乐与从事者矣。③陈黻宸《德育》,《东瓯三先生集补编》,胡珠生编,第333、334页。本章后文所引《德育》文本,不再一一注明。

这两句对“德”的用法与任公“民德”一词不同,陈氏将“德”放在“人之为人”的范畴内,比起梁启超把“民德”在“政治、学术、技艺”中作为“政治”之“大原”,笼罩更广。甚至,陈黻宸的“德”还与“智”形成了“体用”的对应关系,故而成为三种教育当中最重要的一个部分。在《德育》中,陈氏还对物竞天择之说表示了忧虑:

况今之言德者又日以竞争为公理、权利为天职,呜呼!此亦可以穷造化之原蕴,法旷古所未言,而为万世不刊之名论矣。虽然,我终惧其说之祸天下也。

需要指出的是,“穷造化之原蕴”并不是陈黻宸先扬后抑的修辞,而确实是他伦理思想的体现,我们后文还会提到。此处,陈黻宸加以辩说,认为中国之民之“愚”,问题在于忧己不忧群,要用智育改变这种“愚”,又必须要以德育为基础:

人亦虑中国之民之愚矣,然中国之民非竟愚也,智于独利而患于群体,故豪猾居要津,而达识之士不庸焉。若是者,吾不谓之无脑,而谓之无骨。故我亦亟欲起斯民之弱而强之,而必以德育为之界。曰:有强德而后可强。我亦亟欲起斯人之愚而智之,而又必以德育为之界。曰:有智德而后可智。不然,亦终率天下而出于必亡之一途矣!

检梁启超《新民说》,虽然无“有智德而后可智”的譬喻,但也辟出《论公德》、《论合群》两节专论自利而不顾群体的道德问题,而且《论公德》中的结尾,更与陈黻宸的担忧如出一辙:

今日正当过渡时代,青黄不接,前哲深微之义,或湮没而未彰,而流俗相传简单之道德,势不足以范围今后之人心。且将有厌其陈腐,而一切吐弃之者。吐弃陈腐,犹可言也。若并道德而吐弃,则横流之祸曷其有极,今此祸已见端矣。老师宿儒或忧之,劬劬焉欲持宋元之馀论以遏其流。岂知优胜劣败,固无可逃!捧抔土以塞孟津,沃杯水以救薪火,虽竭吾才,岂有当焉?苟不及今急急斟酌古今中外,发明一种新道德者而提倡之,吾恐今后智育愈盛,则德育愈衰,泰西物质文明尽输入中国,而四万万人且相率而为禽兽也。④梁启超《新民说》第五节《论公德》,《饮冰室合集·专集》第3册,第4993页。

在这段议论中,开篇被梁启超质疑过的“圣哲祖宗”之遗教,跟当下的道德问题关联了起来,“智育愈盛,德育愈衰”的观点更与《德育》极相似。可以看到,在学习“西学”之长、沟通“古今中外”的同时,“前哲深微之义”和中国人之为中国人的“德”一直为陈、梁心念所系,国人“并道德而吐弃”的流弊之端更是志士共忧。然任公以为“竞争”大势在天、想要发前哲微义以振兴道德的宋元之说已发无可发,惟有再靠向“古今中外”之“外”斟酌一番,发明新道德。而陈黻宸,则在《德育》中对当时向“外”的西学学习表示出了强烈的不信任感:

然我观于今游历之士、翻译之学,每不能输彼之觉识以扩我之见闻,而不觉舍我之精神以趋彼之形式。

陈、梁在一九○二年前后思想的同异,大致如此。在戊戌变法时期已被梁启超、严复目为思想界要务的“开民智”和“群学”的题目在此时仍然重要,①有关论述可参考陈旭麓《戊戌时期维新派的社会观—群学》(《近代中国与近代文化》,龚书铎编,长沙:湖南人民出版社,1988年版,第386~402页),张海林、谷永清《从“开官智”到“开民智”:论晚清中国社会现代化的进路》(《东岳论丛》2011年4月)等。但思想有所改变的梁启超,以及声音不那么响亮的陈黻宸,已经对本土思想的地位以及中国人之为中国人的“德”着墨益多。一九○五年,之前深憝国人劣性的夏曾佑(1863~1924)也撰文提到:

若夫得外人一名一物,不问乎本心之安,不求诸历史之理,而以为中国不足复齿及,则非真奴隶而谁哉?②夏曾佑《论真守旧者之可贵》,《夏曾佑卷》,杨琥编,北京:中国人民大学出版社,2015年,第370页。

要之,此时于求“新”的风气中,也有“守旧”之伏流存在,即使在同一个思想家身上,也是如此,只是“旧”的强弱和表现在各人有异耳。下一段将主要利用陈黻宸《伦始》和林损《伦理正名论》的文本,对陈黻宸如何贵“德”的说法,进行详细考察。

三、对《伦始》相关思想的解释

《伦始》一文,刊于《德育》之前,写作目的同样是矫正国人以“智育”相竞,而将“德”污名化的不良风气。相比之下,《德育》比较清楚、系统地谈了用“德育”来移风易俗的方法,而《伦始》则是讲“德育”是要作育什么样的德性,为什么要作育这样的德性。

在开篇对“智育”绌德的风气表示不满后,陈黻宸首先是利用新颖的自然史知识,讨论了“人之始”,即人这一生物是怎么来的问题。他将微生物和植物,判为基本的生命形式:

自人竞智育,几以德为疵疠。呜呼!此庄子所谓心死者也,我哀之,我哀之。

夫人之始,吾知其始于猿矣。猿之始,吾知其始于动物之略有觉知者矣。动物略有觉知之始,吾知其始于微生虫与草木之生矣。然此微生虫、此草木之生者,吾又恶知所自始也,总之必始于伦者近是。③陈黻宸《伦始》,《陈黻宸集》,第575~578页。下面有关《伦始》的引文,不再注明。

这两大基本的生命形式,却并不能对应生物演化链条上那个抽象的“始”,于是陈黻宸指出“伦”就是近似我们想知道的那种“始”的东西。那么“伦”是怎么作为从微生物演进到人这一发展链条的“始”而存在的呢?他解释说:

一蔓之微,必有迹焉;一蔓之长,必有依焉。非伦何生,有生必伦。一切因缘,与伦俱来。自一微尘,达无量界,造物者人世之一大伦也。惟我有伦乃生爱心。浑沌不齿,但知有母,然知有母,是即爱性。性本有爱,因母而动。唯我母爱,唯母我爱。由此爱性,种为爱心。与我伦者,我必爱之。爱之不已,因而护之。护之不能,因而争之。我既人争,人亦我争。于是析世界为一大伦,而为恒河沙数之无量小伦。而复有人焉,虑其争之不胜也,于是求其伦之助者。助之而又虑其不胜也,于是求其助之多者,而恒河沙数之无量小伦,复合而为一众小伦。人之所以翘然战胜于禽兽中而有以独立者,伦之力也。

陈黻宸没有对“伦”的字义详加解释,就用它来解释生物之“始”这一玄学问题,幸运的是,我们在陈氏之侄林损讨论《伦始》一文的《伦理正名论》中找到了一个参考:

《礼·乐记》:“乐者,通伦理者也。”《注》:“伦,犹类也;理,犹分也。”二字并用,意甚浑融,与今所谓伦理学微有不同。④林损《伦理正名论》,《林损集》,第128页。

考察“有生必伦”的论证,陈黻宸用的确实是“类”这个义项。他用“有生必伦”反推出“有伦遂生”、“有此类而有此物”,也就是把“蔓这一种类”之概念作为蔓这个实在之物的“始”,论证简单粗糙,作为“始”的伦,不免跟前文的智之“全体”一样,“意甚浑融”,而不免处处漏风。

回到文本,本段笔墨主要是放在两个问题上:首先,人这一伦类对同类天然具有的感情,以及同类之情本具的“爱心”;其次,人与他人、他物的争斗需要人形成一个个更小的“伦类”互相帮助。如果说前面这个大“伦”主人与人之和同,那么后面的各个小“伦”在带来互助独立的同时,也带来了无尽的冲突,陈黻宸认为这是必然的。同时,他还指出,争斗而致冲突的倾向在亲族等小“伦”里面同样存在,而且这正是现在提倡个人平等和自由的“伦理家”攻讦的重点:

陈黻宸《伦始》

夫伦之不能无争者势也。然且其伦愈亲,其争愈炽。呱呱之儿,与母争饮食,以其母之亲也。道路之人积货盈万,于我如粪土。兄弟之财必思析焉,析而必求其踅焉。而且充然七尺,何复轻重,然乃役其手足,不惜其劳以至于困,而但以供一日口腹无厌之奉。其伦愈亲,其争愈炽,吾见伦之终为天下祸矣。

为伦理家学者,于此倡一说曰:尚平等,重自由。夫平等者,人之公例也;自由者,人伦所藉以存以久以相维系于万世之公理也。然我观于人之生,其不平也殊胜,其不自由也亦殊甚。孕子之母,举动无片刻自适,而其抚而长之也,嗅咻之,携持之,衣食而饱暖之,且夺其身之所自爱所自奉,盈其量以与之。设其母蹙然以自厉曰:我不平等,我不自由,则其子之死而无养也久矣。是则我方趾圆颅一生之身,又自人之不平等不自由而来者也。

保证个人的平等和自由,当然是任何伦类的道义所在,但一方面不能以伦类压个人,另一方面也要把人这一大伦本具的“爱心”当作评判自不自由、平不平等,道不道德的基本前提,故亦不能因一伦之弊病而尽废此伦。如果举一种伦类和相应的同类之爱而废,那么母不孕儿,家不养子,什么道德都无从说起了。爱心本于同类之间互爱的“爱性”,因此顺应人性本具的对父子、朋友、君臣等小伦类的同类之爱心,将人我的平等、自由一视同仁,方为合乎伦理的平等、自由之德性:

虽然,是盖有爱心焉。爱者人伦之原动力也。我不问平等不平等,爱斯平等矣。我不问自由与不自由,爱斯自由矣。下此为奴隶,反此为盗贼。

是故言人伦者,不专重主观,而尤重客观。主观主施,客观主报。古人伦之教,皆所以为报也。孔子曰:“子生三年,然后免于父母之怀。”施之而必报之,斯天经地义所由出矣。五伦之礼,父子最重。使为人子者,各存一自由平等之心,父子之伦绝矣。然我尤虑其不知自由平等之真理也。夫果使为人子者各存一平等之心,则必举父母之所施于我者反以施之,如是乃可谓平等。使为人子者各有一自由之心,则必不以我所欲自由者,夺父母之所欲自由,如是乃可谓自由。

由是以推之朋友,则所谓士为知己者死之义矣;由是以推之君臣,则所谓抚我则后之道矣。下此为奴隶,反此为盗贼。虽百世以下,儒者犹称之。

个人与群体在“新”与“旧”过渡期的伦理张力,这样似可基本消解,要之不出梁启超执中新旧,毋弃旧道德之论。然前文述及,伦类之为生物之“始”,是一虚设的概念,陈黻宸《伦始》的研究价值,不仅在于他像任公那样率先直面的新旧伦理的问题,还在于他站在“旧”的立场上,大胆认“伦”为始,道出这一虚设之物如何虚设、为何虚设:

或曰:伦者世界中之幻境也。我本非伦,伦何有我?是说也,我闻之唯心家言。

为唯心家言者曰伦无始,为唯物家言者曰伦未始无始。为无始言者曰非我非伦,为未始无始言者曰即伦即我。虽然,无伦之始,我自何来?有伦之终,我自何在?我本无往,我复何来?往来相穷,伦于何着?谓着自我,我复何着?谓着自伦,自伦自我;自伦自我,何处着我?我既无着,何况于伦。伦本无名,自我而名;伦本无性,自我而住。我又无住,我又无名,强而名之,曰我曰伦。名之为伦,乃有我伦,我伦我伦,乃生我心。然非伦能,能生心体,亦由心能,能生我相。我相何相?我相自我。自此以外,万念俱起,由万念中结一伦相,为孝子相,为忠臣相,为悌弟相,为贞妇相,为死友相,为种种古圣贤人相。由此诸相,着于我心,乃有喜心,乃有哀心,乃有恋心,乃有希冀心,乃有报效心,乃有无畏忌心,乃有无穷自尽自致心。心自我心,相自我相,是谓有始,是谓无始之始。虽然是果且有始乎哉?是果且有始乎哉?吾又不知所自始矣。然则无始之说将独胜。

藉“唯心家”之口,陈黻宸道出了作为人类之“始”的伦是一虚设的观点,而且伦既然是无始的,那么前文所说生物演化的链条也是无始的。接着,陈黻宸又藉“唯物家”之言讲了关于“伦始”的另一种观点,即《庄子·齐物论》中的“未始无始”之问题:“有有也者,有无也者,有未始有无也者,有未始有夫未始有无也者。”在陈氏看来,用“无始”回答这个问题的是唯心家,坚持寻找实体把这个问题推下去的是唯物家。经过一番推演之后,陈黻宸认为“无始”之说,也就是“唯心家”用“没有开始的开始”终结对“开始”的追问较合理。前文有述,陈黻宸把“伦”当作“生物之始”,是取“伦”作为抽象的“类”这个意思,那么他在本段推演为何“唯心家”说“伦”是虚设,正好是给他自己前文的虚设之说打圆场。林损的《伦理正名论》专门对陈黻宸这一推演的用意有评述:

此言伦理由人心营构而成,而不可执著形迹以为常也。①林损《伦理正名论》,《林损集》,第160页。

根据“人心营构”这一评述,回看上一段文本,不就是说“万念中结一伦相”吗?陈黻宸的这番推演首先确定,不管是在各种人际关系(“伦”)中的“我”,还是一个各种伦类之外绝对孤立的“我”,都是心生之相。而正因为“我”与各种“伦”的相都为“我心”营构生成,所以各种伦理心始于“我心”。以实在而论,伦无始;以观念而论,伦始于心。但是现实中实在的东西,没有什么是能作为“无始”存在的,如果像智之“全体”和“无始之伦”这些“虚设”观念不能取证于现实,那么他们的合理性就会大大动摇,陈黻宸于是因此发论,开始帮“唯物家”说话:

虽然,天下无无始之物也,而我又恶足以正之?夫极人世色界法界无量界,相灭相息于太空中,以吾目力之所及,耳界之所传,不足以逮我思想界之万一。然以吾思想界之所存,又不足以逮我非思想界之万一。吾之身至思想穷矣,吾之力至思想极矣,然此思想者,乃犹在思想之界中者也。是亦斥鴳之见耳,况于目乎耳乎……即有一物焉,能达我思想界于其十焉、百焉、千焉、万焉、无量数焉者……非犹我思想界之所存,而岂遽能于我思想界外而别构一境焉,是乃犹思想界中之幻者耳。伦非幻伦,我乃幻我。然则以我之所疑无始者而遽曰无始,可乎?以我所不能确指为有始者而遽曰无始,可乎?然则有始之说,又将独胜。

且我无问其有始无始,而既有伦矣,是亦我之伦也。我既不能自出于伦之外矣,是亦我伦之所当尽也。虽然,尽之必有其道,下此为奴隶,反此为盗贼。呜呼!是可以尽天下之伦,而为言德育者所必争矣。

要说被人心营构出来的“伦”是无始的,停止追问“开始的开始”,那么也只能说找不到一个作为“开始”的实在之物,也就是说无法知道是否有开始,而非遽断为“无始”。那么,“唯心家”和陈黻宸凭什么虚设它们出来?此处先录下林损对这段话的评论:

此言心体之辟无已时,而伦理之施亦无止境,不执耳目当然之象以为定也。①林损《伦理正名论》,《林损集》,第160、197页。

因为思想界外终究有非思想界,它应当是有限的,而作为独立个人概念的“我”又不能出思想界,包括“我”在内,各种对于“我”存在的东西都必然在思想界里面。而何以说,即使“我乃幻我”,“伦”也不是“幻伦”呢?“伦”这种无限性,在“我思想界”里面难道不是“自相矛盾”的吗?问题就在于施报,也就是前面所说的,先于“我”之存在的父母之养。

“爱者人伦之原动力也”,一方面,各种伦类的观念要存在于我心中,必然是作为虚设之观念而存;但另一方面,“爱”又让我受外在于我思想界的父母、朋友之所施所惠,而且让我作为外在于他人思想界的“他者”去施及他人。②《伦始》涉及的伦理学和认识论问题诚然比较基础,但也存在一个可能的比较哲学资源,即伊曼纽尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas, 1906-1995)对他人之于传统主体性意义的讨论,见其《总体与无限:论外在性》,朱刚译,北京:北京大学出版社,2016年,第244~245、291~294页。故而,在我思想界中,就生成了各种“伦类”,于我来说,它们虽然为“虚设”之物,但又是必然的“虚设”之物。陈黻宸借用“唯物家”对实在之物的追问,脱出了观念论层次上有始无始、有限无限的纠缠,暗中以爱、施报这些实在的东西奠基了“虚设”之“伦”,反之为保存旧道德中“爱”、“施报”的土壤张目,曰:“德育”。③严复译《天演论》说:“故人心常德,皆本之能相感通而后有。于是是心之中,常有物焉以为之宰,字曰天良。天良者,保群之主,所以制自营之私,不使过用以败群也。”又说:“天良生于善相感,其端起于至微,而其效终于至巨。”(湖北沔阳卢氏慎始基斋1898年6月刊本《天演论》,《严复全集·卷一》,福建:福建教育出版社,2014年,第287页。版本下同。)严复这段话的大义在包括手稿内的五个《天演论》刊本中基本没有变,其中的基本论点跟陈黼宸说的意思很相近,只是陈黻宸多了一个从“虚设”角度反复推论的过程。要之,某些要破旧道德的人们,用梁启超的话说必然开启祸端,用林损《伦理正名论》的话说,是丑恶的投机者:

我闻破伦理者之说,于是由五伦之名,观人事之实,求伦为断,虽圣人复起不能易也。五伦之不能有善而无恶,虽圣人复起而不能讳也。然吾之所依商榷于五伦之间者,欲去其恶而致之善也。今人之倡为破五伦之说者,乃欲仍其弊而任其恶也。④林损《伦理正名论》,《林损集》,第160、197页。

这个评论没有陈黻宸那么多迂曲的推演和问答但,肯定既存之五伦并捍卫之以为德育之基础,用意是一致的。前文解释《伦始》中那些玄虚之言的意义,不仅在于说明陈黻宸“守旧”的伦理道德观,还在于展示陈黻宸“做哲学”的一个样板。白人之智可以卓绝,然犹为智之全体之一部;各类新观念可以推陈出新,然犹在“思想界”当中;时下倡导的自由平等有道理,但仍需在“伦”的大道理之下适应旧的“五伦”。陈氏在《老子发微》中称“不知虚者必不知实”⑤陈黻宸《老子发微》,《陈黻宸集》,第341页。,在“虚设”层次上对现实进行讨论,是陈氏治学的一种方法。这种方法的结果对错姑不论,但带着陈黻宸之“我”的痕迹,间或产生稻草人谬误,亦有不美之处。

四、陈黻宸《中国哲学史》的风格和所引文献

林损在追述陈黻宸学行时,曾有过如下评论:

先君虽于九流百家之学不肯偏废,然独尊孔、老及佛,以为三子之道,一也,直所从言之路异耳。晚于佛益推重,而独嫉刑名刀笔之术,尤恶言兵。⑥《林损集》,第1288页。

对孔、老的推尊,陈黻宸的著作中痕迹众多,俯拾即是。而他晚年好佛的证据,似乎只能从他对“无量”、“界”和“非想非非想”等概念的频繁使用中管窥。至于不偏废“九流百家之学”和“道一也”的特质,《老子发微》中有一句讲得简明扼要:

古人之于学,万端并骛,久而识其指归,其所考索而得之者,自非一端所能尽也。⑦陈黻宸《老子发微》,《陈黻宸集》,第341页。

万端百家,不仅可以指《庄子·天下篇》里面各得“道术全体”之一部的先秦诸子,也可以指郑玄(127~200)“述先圣之元意,整百家之不齐”里面的各种儒家经学流派。在陈黻宸这里指涉的范围则宽广、模糊,他认为“欧西哲学实近吾国道术”,讲“中国哲学史”时,观察学术史上论古的“九流百家”,就是在于识得上古圣贤言行治道当中的“道术”。因此在考察陈黻宸谈论“道术”前,需要考察他究竟观察了哪些九流百家之学。

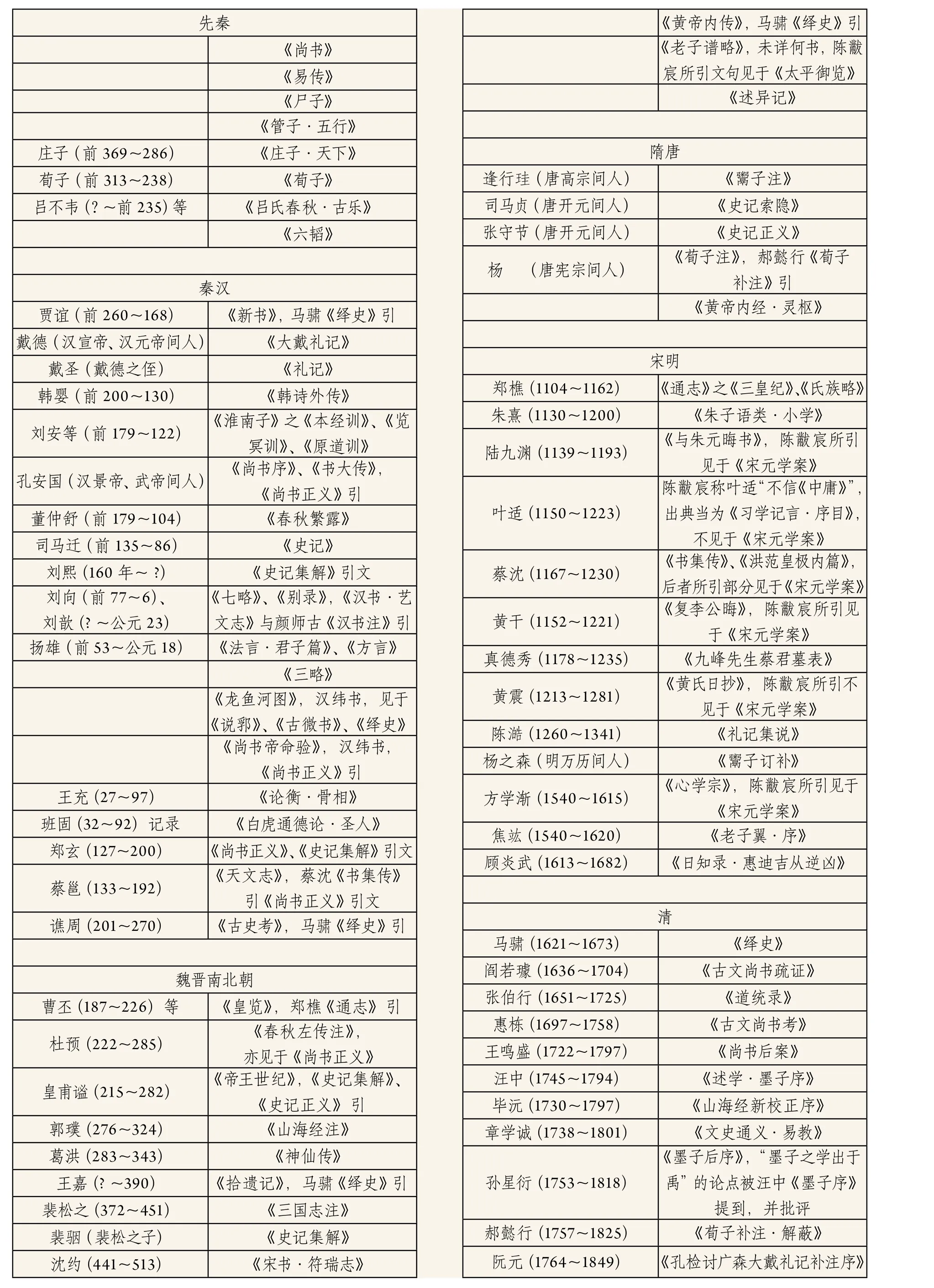

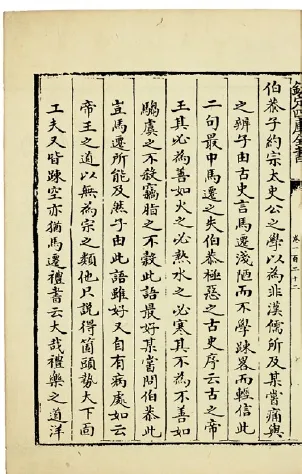

陈黻宸《中国哲学史》所引文献表

列举《中国哲学史》所引文献的工作,粗粗而为并不难,只需随文录入人名和内容即可。但陈黻宸写作讲义,对出典名称、引文内容的处理都不精确,所以核对著作名称以及判断其具体出典,还原其写稿现场,实非易事。笔者所制表格,在左侧列出作者,右侧列出书、文题名,作者无法确定者则空出,同时以学界确定的古史断代分段,大体按照文献产生的时间顺序排列。

多次征引的,不具体到个别篇目,反之则会具体到个别篇目。可以明确推得出处者,辄称“某书引”或“某书引文”,不能推得,但是笔者在他处见到相同内容者,辄称“见于某书”。未题著者的文献,系年精确度自然非常模糊,但表中也尽力为之安排顺序。①表格全据《陈黻宸集》中的《中国哲学史》(陈黻宸《中国哲学史》,《陈黻宸集》,第413~503页)一稿制出,陈黻宸《诸子哲学》、《老子发微》等著作运用的文献,如纪大奎、吴澄等人的论著,也有研究的价值,在此暂不讨论。另外古籍系年、分辨出典的技术细节多赖个人学养,如纬书断于两汉之间、《易传》断于《书经》之后等均属私裁,不免有失。由于个人学力有限,文本庞杂,因此这份表格必定存在很多问题。

陈黻宸对哲学史的叙述,缺乏今天意义上的“哲理”,前面已有研究者谈到。他探讨上古史所择取的资料,今天看来是很缺乏史料批判考虑的。同时,文稿以人为单位编排,但对宋以后文献的大量引用,让文稿很多时候像是某个问题的学术史。这自然不是冯友兰们想看到的哲学史,也跟我们今天的哲学史相去甚远,以“新”视“旧”,陈黻宸的《哲学史》连成立起来都有很大问题。

问题可以归结为两项:首先,史料靠不住,“三皇五帝”的那些事不成其为实事,不是真历史,也就没有哲学和哲学史可言;其次,倘人物史事成立,陈黻宸是以什么形式在表达他要讲的“哲学”?他的叙述又何以成为一种“哲学史”?在陈黻宸去世后的一九一九年,胡适的《中国哲学史大纲(上)》出版,陈氏的友人蔡元培在此书序言中即示下两点,适与陈黻宸的著书旨趣相异:

我们今日要编中国古代哲学史,有两层难处。第一是材料问题:周秦的书,真的同伪的混在一处。就是真的,其中错简字又是很多。若没有作过清朝人叫做“汉学”的一步工夫,所搜的材料必多错误。第二是形式问题:中国古代学术,从没有编成系统的记载……《庄子》的《天下篇》、《汉书·艺文志》的六艺略、诸子略,均是平行的记述。我们要编成系统,古人的著作没有可依傍的,不能不依傍西洋人的哲学史。所以非研究过西洋哲学史的人,不能构成适当的形式。②胡适《中国哲学史大纲(上)》,上海:商务印书馆,1919年。蔡元培为此书作序。

论除旧播新的事功,蔡元培实为清季之劲者,在一干同辈进士当中,他更是显眼。③茅海建《晚清思想界发生了什么变化?》(澎湃新闻2016年3月6日,上海书评栏目刊出)一稿已发此义。有朋友指出,笔者此处既然提到蔡元培在同辈进士里面是一个激进的人物,那么应该讲一讲蔡元培以前跟西学产生的重要关系,如《蔡元培年谱》(《蔡元培年谱》,高平叔编,北京:中华书局,1908年,第21页)所示,蔡元培在光绪三十二年(1906)受聘京师译学馆历史教习的经历(承蒙朋友指点,《邓之诚读书记》中《同文馆题名录》一则已论及此事);也有朋友认为,应该谈一谈蔡元培自己的“哲学研究”,比如对《哲学要领》的译介、《中国伦理学史》序言体现的哲学研究纲领。这两点确实都对揭示本文“新”、“旧”的语境很重要,但笔者认为都还不够直接,而且一说就陷入另外的题目去了,这里倒是想谈谈蔡元培作为陈黻宸同辈人的一条掌故:蔡元培二婚迎娶黄世振时,浙江的朋友陈黻宸、宋恕都来出席了婚礼,婚礼以演讲代替闹洞房礼宾。当时:“陈黻宸引经据典,畅谈男女平权理论;宋恕主张男女双方应以学行相较。新郎则于答词中表示:‘学行虽有先后之分,就人格言,总是平等。’”(《蔡元培年谱》,第13页)笔者认为这段掌故读起来,更能看到激进的进士和不激进的进士当时的交游学艺。他讲到的这两点,也就是我们以“新”视“旧”,看陈黻宸书稿看出的问题,而在蔡氏看来,胡适之书,毋宁说是在对治这两种问题。对治之结果,在“新”的看来无疑是积极的,后来的更多人选择了胡适、冯友兰而非陈黻宸、钟泰(1888~1979)。然持“旧”者亦未必甘之:孙德谦(1869~1935)、柳诒徵(1880~1956)在前,指胡适灭裂古人学问之“全体”④见孙德谦《古书读法略例》(桂林:广西师范大学出版社,2006年)之序言,柳诒徵《论近人讲诸子之学者之失》(《柳诒徵史学论文续集》,上海:上海古籍出版社,1991年,第519页)。;牟宗三(1909~1995)、劳思光(1927~2012)在后,指胡适于“哲学”的学科思维实未达一间⑤牟宗三《客观的了解与中国文化之再造》(《当代新儒学论文集·总论集》,台北,文津出版社,1991年),劳思光《新编中国哲学史》(桂林:广西师范大学出版社,2005年)之序言。。即在辛亥初度之际,即有严复出来发声:

中国经学、周秦诸子、汉宋各家学说,本为纯美之哲学,而历史、舆地、文学,亦必探源于经,此与并经与文办法亦合。惟既为大学文科,则东西方哲学、中外之历史、舆地、文学,理宜兼收并蓄,广纳众流,以成其大。但办颇不易,须所招学生于西文根柢深厚,于中文亦无鄙夷,先训之思,如是兼治,始能有益。⑥严复《分科大学改良办法说贴》,《严复全集·卷七》,第403~404页。此文作于1912年。对于严复的“哲学”,蔡元培在1923年所作的《五十年来中国之哲学》中不吝赞美,但有一句值得玩味的总结性评论:“严氏介绍西洋哲学的旨趣,虽然不很彻底,但是他每译一书,必有一番用意。译得很慎重,常常加入纠正的或证明的按语,都是很难得的。”(《蔡元培文集·哲学》,台北:锦绣出版,1995年,第378页)。

历年来,哲学界、文化界对“新”与“旧”的思想经验之评估聚讼之夥如此,桑、罗、杨等史家注目陈黻宸及其史学这样的“旧”物事,理有固然。现在,要知道“旧”的更多细节,就需要我们带着问题进入《中国哲学史》的文本来看看,陈黻宸谈的“哲学”抑或“道术”是怎样的。

五、对《中国哲学史》文本的解释

《中国哲学史》讲稿的总论部分,是从与《伦始》形式上完全相同的一番推演开始的,只是把“伦”换成了“知”,其馀字句上小有差异而已:

总之,必始于知者近是。一萼之微,必有附焉。一蔓之长,必有依焉。非知何生,有生必知……耳目不及,乃生四象。故以吾目界之所及,不足以述我思想界之万一。然以吾思想界之所存,又不足以逮我非思想界之万一……虽然,吾之有知,又与生俱来者也。故吾无问其知之何如,而既有知矣,是亦吾知之所当尽也。瀛海中通,欧学东渐,物质文明,让彼先觉。形上之学,宁惟我后,数典或忘,自叛厥祖。辗转相附,窃彼美名,谓爱谓智,乃以哲称。①陈黻宸《中国哲学史·总论》,《陈黻宸集》,第415页。

在笔者看来,这一番讲“知”为生物之始的论证难以成立,同时陈黻宸在十馀年后(1913年后)断然以知代伦,也让人非常困惑:他到底认为生人的是“知”还是“伦”?还是两者皆是?想必当初堂下看着陈黻宸写板书的学生也多少能觉察到这一推演中的可推敲处。总之,这段话的重点,不再是讲虚设之“伦”的必然性,而是倒回来讲“不知虚者必不知实”,即形上之学的基础问题:有“我”必有知,有知则可思想之物无不为我思想界所尽,也就是前述林损所言“心体之辟无已时”、“人心营构,不着形迹”的观念论。

段尾特别强调,本国的物质文明虽然不如白人,但本国的形上之学则不遑多让,只是可叹不让西人的形上之学,与合乎伦理的旧道德,被数典忘祖之徒全给破弃了。同时,数典忘祖之徒还窃人美名,迻译philosophy为哲学,陈黻宸紧接着说:

我又安知古中国神圣相传之学,果能以智之一义尽之欤?虽然,智者,人之所以为知也。人之有知,自有生以来非一日矣。其所以为学者,我无以名之,强而名之曰哲学。然则中国哲学史之作,或亦好学深思者之所乐于从事者欤。虽然,学欤哲欤!后必有能正其谬者。是篇也,讲义之云尔,史云乎哉!史云乎哉!②陈黻宸《中国哲学史·总论》,《陈黻宸集》,第415页。

故本课、本稿得名“哲学”,在陈黻宸看来实在是强而名之,不无受时弊影响之故。那么为什么要讲名字都取得不恰当的中国哲学史呢?陈黻宸答案也很清楚:现在中国古学和哲学分不清,将来必有“能正其谬者”,现在要用哲学的名义写中国古学的讲义,那么就不得不变成“哲学史”讲。与其说陈氏之讲稿是“中国哲学史”,不妨说是“中国道术学史”,下文有言:

章氏学诚曰:夫子曰,下学而上达,盖言学于形下之器,而自达于形上之道。达哉言欤!夫道之不明于世久矣。我闻之庄子天下篇曰,天下之治方术者多矣,皆以其有为不可加矣。古之所谓道术者,果恶乎在?曰,无乎不在……庄子论道术裂而后有方术。方术者,各明其一方,不能相通,如今科学者是。欧西言哲学者,考其范围,实近吾国所谓道术。③陈黻宸《中国哲学史·总论》,《陈黻宸集》,第415页。

章学诚的话如上表所示,出自《文史通义》的内篇。著名的“六经皆史”就是预设空间上道-器、理-事以及时间上王官-百家学的区分。同时,不仅是通过形而下的东西归纳发现形上之道,还需要通过历史的眼光观察各得大道一偏的九流百家,以还原时间上在先的“古之道术”全体。这一种“史学”,古贤如王通(584~617)、王阳明(1472~1529)和黄宗羲(1610~1695),都有论及,而以章学诚为具体且有影响。④实斋的友人邵晋涵(1743~1796)认为,《内篇》诸文所发,已能“探其胸中之所欲言”。章学诚的影响,还直接使得这一史观在近代与“浙东学派”之名联系起来。⑤《庄子·天运》有论:老子曰:“幸矣,子之不遇治世之君也!夫六经,先王之陈迹也,岂其所以迹哉!今子之所言,犹迹也。夫迹,履之所出,而迹岂履哉!”可知理事本迹之分,古已有之。近人对此探研较精者,有刘咸炘(1896~1932),见其《文史通义解》、《先河录》、《两纪》。章学诚、陈黻宸和刘咸炘等谈“六经皆史”的学者,往往被联系到“浙东学派”。而“浙东学派”一名的生成,又是一个大问题,笔者倾向认为,浙东学统,只存在于章学诚、刘咸炘和梁启超等对学术史的构想中,水心、阳明、梨洲诸子的思想或许有相似处,但要说实有其统绪在焉,也不能成立,参何冠彪《明末清初学术思想研究》,台北:学生书局,1991年。

但在当时的北京大学课堂上,陈黻宸并没有直接切入深奥的“道术”讲课,而是就研究道术的方法—史学来讲,所以就有了“中国道术学史”。据林损《史学纲目》手稿所记,陈黻宸的这种“史学”还有一个自署的学统在:

古者以史学为关键:

九流皆史之支流与裔也。

陈先生之同调:宋衡(宋恕)。

陈先生之影响及其别调:章炳麟、夏穗卿(夏曾佑)、梁启超、严复。

魏源《默觚·学篇一》

章学诚《文史通义·原学》

章学诚《文史通义·原道》

陈先生之前尘:《春秋》、司马迁、郑樵。

陈先生之取证:刘知几、章实斋(章学诚)、王鸣盛、龚定庵(龚自珍,1792~1841)等。①林损《史学纲目》,《林损集》,第466页。

这一记录出自林损之手,“影响及其别调”这个形容实在很不客气,说是狂妄亦不为过,当有林损之主观印响,但从中大概也能一窥陈黻宸心中“史学”的先贤、时贤有哪些。由于这一史学承认“古之道术”存在,对载籍中有关“三皇五帝”的上古史实,自然是当作载道的言行来对待、相信的,这也是前述“六经皆史”的一个重要预设。②章学诚《原道》,《文史通义校注》,叶瑛注,北京:中华书局,1984年,第120页。“自有天地,而至唐、虞、夏、商,迹既多而穷变通久之理亦大备。周公以天纵生知之圣,而适当积古留传,道法大备之时,是以经纶制作,集千古之大成,则亦时会使然,非周公之圣智能使之然也。”龚自珍的“同调”,提倡经世之学的魏源(1794~1857)也对上古圣贤的“道术”做过一番阐释,能帮助我们理解这一问题:

万事莫不有本,众人与圣人皆何所本乎?……尧、舜、文王、箕子、周公、仲尼、傅说,其生也自上天,其死也反上天。其生也教民,语必称天,归其所本,反其所自生;取合于此。大本本天,大归归天,天故为群言极。③魏源《默觚·学篇一》,

魏源把由“迹”入“道”的过程又说通了一层,用宋人理学的“吾儒本天”之论,推演出了“大本本天”。所谓“道术”,就存在于这些“下学上达于天”的古代圣贤的教化事迹当中,于是乎辨伪的对象是嘉言懿行,评判真伪的标准是合不合“道术”④林损《中庸通义》稿绍述此论:“《中庸》者,世以为孔门传授之心法,而或者曰:‘此伪书,杂乎佛老而为言者也。’夫道之所存,真伪何择?心同理同,杂于佛老何病?不辨于道之是非,而辨于书之真伪,见斯下矣。”见《林损集》,第34页。;所谓“道术的史”,就包括后世九流百家对古圣贤事迹或偏或全的记述,于是乎历代凡有论及古人“道术”的,都是这一史稿的取材范围。陈黻宸云:

上观于庄子道术方术之辨,而下参诸太史公六家之旨与刘氏父子《七略》之义,辑为此篇,其略而不存者多矣,要之无征不信,亦求其有征斯可耳。⑤陈黻宸《中国哲学史·总论》,《陈黻宸集》,第426页。

论及清季真伪几有定论之孔安国所读《尚书》时,又云:

我读孔安国《尚书》载《泰誓》三篇,与《史记》异同互出,或曰此伪古文也。然其言曰……斯皆粹易奥辞,探原道始,乃百王之楷模,非独一时挞伐之师也。⑥陈黻宸《中国哲学史·武王》,《陈黻宸集》,第496页。

事之真伪以载不载“道”来判断,故而以伪古文为不伪,这不仅与前文“汉学”、蔡元培和胡适对待史料的观点着实大相径庭,哪怕与章学诚、王鸣盛和章太炎等“取证”和“别调”相比,也显得过勇。故有必要从陈黻宸之“取证”中做一番考察。

虽以“道术”为旨归,以理学家的疏解为重要取证,但《中国哲学史》的许多议论亦迭见新意,颇具理学家们用儒家之“道”重估历史以构造政治哲学的革新意味。①对于宋代理学的这一面向,有两份出色的论著可供参考:卢国龙《宋儒微言》,北京:华夏出版社,2001年;方诚峰《北宋晚期的政治体制与政治文化》,北京:北京大学出版社,2015年。如讨论久享恶名的传说人物《蚩尤》的一章:

蚩尤亦神人矣哉!是故发葛卢之金,为造兵之始,其见于《管子》诸书,信而有征,昭然文献。而云雾之作,军人为迷,风雨大兴,以助武勇,在物质发明之后,要亦理非凿空,事皆征实。制作之妙,因物致利,自昔晦昧,诧为异闻。夺造化之功能,谓作者之称圣。《易》曰:“是兴神物,以前民用。”我谓蚩尤者,固亦制造之神奇,而非怪异之幻出也……痛矣夫《庄子·盗跖篇》曰:“世之所高,莫若黄帝。黄帝尚不能全德,而战涿鹿之野,流血百里,此以利惑其真而强反其情性,其行乃甚可羞也。”虽然,此蚩尤之罪也。黄帝无争天下之心,争天下而首作乱者,自蚩尤始……或又曰:蚩尤亦古有道之流,与黄帝何以异哉?何以异哉?②陈黻宸《中国哲学史·蚩尤》,《陈黻宸集》,第446~448页。

蚩尤在载籍当中的各类神怪事项,在《中国哲学史》中得到了合理化解释,蚩尤本人,也被视作制作之宗师,人类物质文明的大功臣。用“道术”的标准评判,蚩尤功未必不可抵过,文末陈黻宸还发了一句牢骚:蚩尤的功劳与皇帝“没有什么差别”。可谓独见。

不过,以法术之学闻名后世的兵家之祖姜太公,却被陈氏予以苛评:

《朱子语类·吕伯恭》

在天地气化之中,消息相权,应机而化,阴者藏而不露之谓。以故寒暑并行,四时因之不忒,启蛰互用,百物以昌其生。后人未明阴之为用,而遽以阴贼阴险之义当之,乾坤翻覆,大造不仁,杀气滔天,妖霾四塞。吾读《史记·齐太公世家》,辄股栗齿战而不自禁,而叹后世兵家言之贼天下久矣。……然吾闻兵者道家所忌,佳兵不祥,垂戒在昔。太公尝与武王论治国之道曰:“道在爱民,利之而勿害,成之而勿败,生之勿杀,与之勿夺,乐之勿喜,喜之勿怒。”此固古道德善救人之旨也。今所传有太公《六韬》与《三略》诸篇,观其书奥远奇古,亦似非后人伪托之笔……杀生在君,国乃可安。亦何尝不阐轩顼之微言,发机钤于造化,亦庶几乎古道术之留贻矣。然我又不解《六韬》、《文伐》、《三疑》等篇,所谓阴赂左右……非惟盛王所不谈,抑亦霸者所深耻。

太公故名古道家,然而申韩刻核少恩之言,已涓涓乎滥觞于斯矣。③陈黻宸《中国哲学史·太公》,《陈黻宸集》,第500~503页。

在讨论太公的文段中,陈黻宸对兵家的厌恶显露无疑。除了再次用“道术”标准评判了《六韬》、《三略》的真实性之外,他主要是强调了太公之学的流弊,即因重视从权变而来的“阴谋”,导致后人师法其刻薄少恩,危害世间的问题。说到这点,就涉及用“道术”评判史事的内容,这方面,陈氏之议论与理学家比较接近。

为什么这么说呢?可以先看看朱子评论苏子由(苏辙,1039~1112)《古史》的两段话:

伯恭子约宗太史公之学,以为非汉儒所及,某尝痛与之辨。子由《古史》言马迁:“浅陋而不学,疏略而轻信。”此二句最中马迁之失,伯恭极恶之。古史序云:“古之帝王,其必为善,如火之必热;水之必寒:其不为不善,如驺虞之不杀,窃脂之不谷。”此语最好。某尝问伯恭:“此岂马迁所能及?”①《朱子语类·吕伯恭》,《朱子全书》,黎靖德编,第18册,上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002年,第3853页。版本下同。

看子由《古史》序说圣人:“其为善也,如水之必寒,火之必热;其不为不善也,如驺虞之不杀,窃脂之不谷。”此等议论极好,程张以后文人无有及之者。盖圣人行事,皆是胸中天理,自然发出来不可已者,不可勉强有为为之。②《朱子语类·自熙宁至建康用人》,《朱子全书》第18册,第4059页。

苏氏两兄弟本身是朱子非常不满的人物,但在这里,他对苏辙《古史》体现的史观表示出相对比较充分的肯定,不惮为之指出老朋友吕祖谦(1137~1181)的疏失。根据在于一个推断:《古史》敏锐地发现了司马迁《史记》择取资料不妥的严重问题,而《古史》作者苏辙之所以能发现这一问题,是因为他认识到了古代圣人准“天理”而行事,进而不以“权谋机巧”判断他们行事的动机。如果我们把“天理”替换成陈黻宸笔下各位古人本天道而习得的“道术”,《中国哲学史》所载各类“有征”的嘉言懿行到底是为了说明什么,也许就非常清楚了。

朱门高第蔡九峰的《书集传》论古人“心术”之迹甚多,因此该书也成了研究古人“道术”之体最重要的取证之一。《中国哲学史》的《帝舜》一章,比较集中地体现了陈黻宸治史的方法和论理的重点,以下分段对之疏解:

《尚书》载舜命禹之辞曰:“予懋乃德,嘉乃丕绩,天之历数在汝躬,汝终陟元后。人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”蔡氏《书传》曰:“心者人之知觉,主于中而应于外者也……道心常为之主,而人心听命焉……盖古之圣人,将以天下与人,未尝不以治之之法并而传之。”呜呼!其诸蔡氏所谓尧舜禹相授之心法也欤?而《黄氏日抄》曰:“此舜以所得于尧之训戒,而并乎曰所得于尧之训戒而自得之者,举以授禹,使知所以执中而不至于永终耳,岂为言心设哉?”近世喜谈心学,舍此章本旨,而独论人心道心,甚者单摭道心二字,而直谓即心是道,盖陷于禅学,而不自知其去尧舜禹授天下之本旨远矣……《荀子》非全录《尚书》之文,安知《尚书》与《道经》非均有其文。夫古语之歧出互见于他书者亦多矣,何独于此而疑之,又安知非荀子之疏,以《书》为《道经》,此亦未足为荀子病也。且于《书》则尊而奉之,至一字不能移,易于《道经》则鄙之曰伪曰疏漏,门户之私,宁为达论?然则人心道心之辨,惟精惟一之训,其足为学者论心穷理之宗,而有待于阐扬而发明者,又昭昭然无异义矣。③陈黻宸《中国哲学史·帝舜》,《陈黻宸集》,第454~457页。

《正义》曰:“居位则治民,治民必须明道,故戒以人心惟危,道心惟微。”道者经也,物所从出之路也。因言人心,遂云道心。人心惟万虑之主,道心为众道之本。立君所以安人。人心危则难安。安民必须明道,道心微则难明。将欲明道,必须精心。将欲安民,必须一意。故戒以精心一意,又当信执其中,然后可得明道以安民耳。其解甚平易可晓。自宋儒发明人心道心之别,以为人心者人欲也,谓之危者,险欲坠未坠之间,贵有道心以御之。故曰此心之灵,其觉于理者道心,其觉于欲者人心。但得道心为主,人心自不夺,以视《正义》加密矣。④陈黻宸《中国哲学史·帝舜》,《陈黻宸集》,第454~457页。

这段讨论的是一个后世读者很熟悉的文句,即“人心道心”十六字命题。首先,陈黻宸引述蔡沈和黄震的批注,强调这一“道术”要诀核心是让统治者“执中”人心道心,后人由己心求所谓“道”,以致陷于禅学之病:这后面有著与《伦始》一文相印证的立场;⑤前文的注文中,引述了《庄子》说六经是古圣贤道术之“迹”,儒者研读六经,只学到道术皮相的说法。如我们前文所说,理学家也坚持了迹-本这种区分,然而他们强调的本,与《庄子》说的离迹求真和禅家的独举道心都不同(大程斥释门“无义以方外一节”亦由是)。例如吕大临(1044~1091)就用陈黻宸本处说的“执中”反击了庄子以六经为陈迹的说法:他认为,庄子把“迹”的东西(六经)当成“刍狗”摆设,以为都可破弃,作“诗礼发冢”、圣人大盗之论,会造成比守陈“不知变”更重的流弊。反之,从“六经是圣王道术之迹”的区分中,人们更应该学会执中御变的态度。原文见吕大临《考古图后记》,《蓝田吕氏遗著辑校》,陈俊民辑校,北京:中华书局,1993年,第591页。吕大临的这一议论,与陈黻宸的议论是多么相似。其次,陈黻宸认为长期以来利用《荀子》、伪《尚书》文本作对勘的真伪考证是无意义的,如前文所说,只要载籍中确有精义,能体现先贤“道术”,何遑多论文本真伪?接下来论述的重心,在于肯定宋代理学家为解释本句做的贡献,即没有超越的“道心”一物,本文句只是在要求统治者采用“执中”的办法,克服私欲、遵“道”治国而已。紧接着,本篇谈到了一个“史”的问题,即有“道术”的舜帝在历史中的位置:

仇君熙著《道统传》,首尧舜,自尧以上不录,或亦以孟子叙见知闻知之统自尧舜始,而孔子所祖述,惟尧舜见于《礼·中庸篇》。学者由尧舜之道,以求古圣人开物成务之功,殆庶几焉。①陈黻宸《中国哲学史·帝舜》,《陈黻宸集》,第458、459页。

《易大传》曰“:黄帝尧舜氏作,通其变,使民不倦,神而化之,使民宣之。”夫自黄帝以后,尧舜其首出也。②陈黻宸《中国哲学史·帝舜》,《陈黻宸集》,第458、459页。

《中国哲学史》自伏羲始,终于流弊极广的太公,学者学习“道术”的对象,综合各位前圣后贤来看,则以尧舜为妥。于是又有了“黄帝以后尧舜首出”这个非常有理学“道统”史论意味的评论。我们注意到,明代讲学家周汝登(1547~1629)的《圣学宗传》同样也自伏羲、黄帝开始,自伊尹、泰伯、傅说告一段落,并被四库馆臣评为“尽采先儒语类禅者以入”,这也许能为我们进一步理解《中国哲学史》的写作方式,提供借鉴。③参周汝登《圣学宗传》,《圣学宗传·道统录》,南京:凤凰出版社,2015年。

下文《伊尹》篇又论及 “传道”的问题:

太甲不德则放之,德则复之。吾读《咸有一德》篇至此,益穆然为之神往曰:伊尹之于上下亦盛矣。一之传,自舜之告禹始,而伊尹之言曰:“启迪有命,眷求一德。”又曰:“非天私我商,惟天佑于一德。非商求于下民,惟民归于一德。”……蔡九峰为之论曰:“一者,通古今,达上下,万化之原,语其理则无二,语其运则无息,语其体则并包而无所遗也。伊尹言此,而三者之义悉备。前乎伏羲、尧舜、禹汤,后乎文武、周公、孔子,其揆一也。”呜呼!至矣乎。④陈黻宸《中国哲学史·伊尹》,《陈黻宸集》,第478页。

出现在这里的道术研究家仍然是蔡九峰,他道出了尧舜至孔子的传道统绪,同时“天”与“一德”,也就是古圣贤所传之道的重要部分,也很好地结合起来。由此看前述魏源“大本本天”的说法,大致不会觉得突兀。了解了“传道”的背景,结合“执中”的“哲学”去看前文的“德育”观点,想必也会更清楚陈黻宸所贵之德以及何以贵之。

六、结语

辛亥革命之后,梁启超讲过一段非常沉重的话:

当国性之衰落也,其国人对于本国之典章文物纪纲法度,乃至历史上传来之成绩,无一不怀疑……乃至社会一切有形无形之事物皆失其中心点,不复成社会……吾将更端以语吾国性之大本,而商榷助长改良之道也。⑤梁启超《国性论》,《饮冰室合集·文集》,第4册,第83页。

这个国性指涉范围比较模糊,大概是基于“旧”的立场,对治盲目求“新”之弊而发的。国性的涵盖范围,当然很广,本文说的“德”、“伦”和“道术”等项目,加起来大概也填充不完。不过,陈黻宸在《伦始》、《中国哲学史》等论著中维护旧德旧伦、传述道术的努力,大概能让我们更清楚地认识当时的一些知识人所守之“旧”到底是什么,以及他们保守之的客观根据是什么。

“独立之精神,自由之思想”的碑主王国维(1877~1927)在南北对峙时期的上海,曾经发过这样一番议论:

余正告天下曰:学无新旧也,无中西也,无有用无用也……中国之学,西国类皆有之,西国之学,我国亦类皆有之,所异者,广狭、疏密耳……且居今日之世,讲今日之学,未有西学不兴,而中学能兴者;亦未有中学不兴,而西学能兴者。特余所谓中学,非世之君子所谓中学;所谓西学,非今日学校所授之西学而已……实物无大小,无远近,茍思之得其真,纪之得其实,极其会归,皆有裨于人类之生存福祉……凡生民之先觉,政治教育之指导,利用厚生之渊源,胥由此出,非徒一国之名誉与光辉而已。世之君子,可为之有用之用,而不知无用之用者矣。⑥王国维《〈国学丛刊〉序》,《王国维全集》第14册,杭州:浙江教育出版社,2014年,第131页。在上海《教育世界》主笔的王国维乃涵摄西哲之先驱,甚至早于陈黻宸。1906年之《〈奏定经学科大学文学科大学章程〉书后》与本篇都有“学无新旧中西”的论学旨趣,只是时局迥异,前者言求新之亟,后者言存古之要。

中国的中西之学的基础,都是做学问的中国人,而国人所以为国人,又与“中学”和它的传统(或许该呼为“大本”)密切相关。不管认可与否,这种论调会长期存在着,并渗透进入知识人思想的很多角落。新文化运动之后的二十年间,“中国哲学”经历了胡适、顾颉刚(1893~1980)的史料批判,经历了冯友兰对“中国哲学中之神秘主义”的还原,但从“不忘本来民族之地位”的声音里面,我们还能看见奔腾的伏流。⑦陈寅恪《〈中国哲学史〉审查报告三》,《陈寅恪先生全集》,台北:里仁书局,1980年,第1365页。